1. Критерии эффективности воспитательного процесса

Та школа, которая не живёт после уроков, не может гарантировать правильного нравственного развития детей. Хорошая школа - это целый мир совместного накопления нравственного опыта, центр организованного общения. Дети воспитываются в деятельности. Главное - опираться на актуальные потребности детей. Обществу нужна надёжно поставленная школьная воспитательная служба.

Главное понятие педагогики - воспитание. В научной педагогике есть только одна основополагающая категория - воспитание, она выражает объективный процесс движения отношений, деятельности в обществе, благодаря которому осуществляется преемственность между поколениями. Воспитание обеспечивает вхождение подрастающего поколения в жизнь общества, становление их активными субъектами. Воспитание суммирует опыт познания мира и опыт мировой общественной практики.

Критерием эффективности воспитания является степень соответствия результатов воспитания потребностям и запросам природы и общества, уровню готовности ребенка, т. е. соответствия его поведения требованиям правовых моральных норм. Внутренняя цель педагогической деятельности в том, чтобы постепенно превратить подрастающего человека из существа управляемого в самостоятельную личность. Внешняя цель педагогики - состоит в развитии сущностных сил ребенка, облегчающих его интеграцию в общественную жизнь, чтобы обеспечить успешное его включение в трудовую, социальную деятельность. В основе качеств личности всегда лежало отношение человека к другому, к обществу. Но чтобы оно сложилось, и закрепилось, отношение должно долго функционировать и тогда оно закрепится как качество личности. Для этого требуется общение, оно дает возможность получить и пережить более широкий опыт, усвоить ценностные отношения. Условием общения должно быть: свобода, равноправие, независимость участников общения. в статье "Ответственность школы за воспитание детей" предлагает идеи, которыми можно руководствоваться в современных условиях:

Воспитание - это органическая часть целостного "образования личности", оно осуществляется под влиянием внешних факторов социализации и внутренних процессов саморазвития личности. Процесс воспитания - это взаимодействие взрослых и детей (их сотрудничество) с целью создания благоприятных условий для саморазвития всех субъектов. "Реализм целей воспитания" означает не всестороннее, а разностороннее развитие личности.

· Базовая культура личности служит основанием для разработки содержания воспитания.

· Идея жизненного самоопределения личности воспитанника становится основополагающим для гуманистической ориентации педагога.

· Участие детей во внеурочной воспитательной работе должно быть добровольным.

· Коллективная творческая деятельность - это совокупность задач, методов, обеспечивающих гуманистическую самоуправляющуюся общность детей и взрослых.

(Межшкольный методический центр информационных технологий г. Оханск )

2. Оценка результатов процесса воспитания

Хорошо или плохо, правильно или неправильно воспитывается ребенок? Исходя из чего можно ответить на этот вопрос в каждом отдельном случае? Например, если требуется дать оценку

работы педагогического коллектива школы, то по каким признакам можно судить о том, хорошо ли воспитываются дети в этой школе?

Одним из основных признаков эффективности воспитательной работы и всего процесса воспитания является поведение воспитанников. В нем аккумулируются и проявляются внешние воздействия и внутренняя духовная деятельность по формированию определенной направленности личности. В деятельности, в проявлении себя во внешнем по отношению к себе миру человек видит результат собственного продвижения к благополучию и счастью. Эту мысль в той или иной форме высказывали многие великие философы и педагоги. Так, у Софокла, великого древнегреческого трагика, мы находим утверждение, что «не в словах, а в действиях своих мы полагаем славу нашей жизни». И российский Ликург XX в. считал, что о человеке следует судить не по тому, что он говорит или думает о себе, а по тому, как он поступает. Так и при оценке воспитанности детей в школе или в семье первое, на что нужно обратить внимание, это их поведение. Главным результатом воспитания должно быть отношение воспитанника к окружающему его миру. А отношение проявляется наиболее заметно в поступках, в деятельности. Отношение к сверстникам, младшим и старшим, отношение к вещам своим и общественным, к деятельности (и главному для школьника ее виду - учению), к эстетическим ценностям и т. п. - все это в наибольшей мере проявляется в поведении. Однако этот критерий оценки эффективности воспитания не является единственным. Поступки не всегда полностью характеризуют меру воспитанности и правильно отражают отношение человека к тому или иному явлению. Более того, поступок может совершаться (или не совершаться) и вопреки истинному отношению человека к чему-либо. На это обращал особое внимание . Он подчеркивал, что не сам поступок, а причина его в наибольшей мере характеризует человека. Это особенно относится к детям: они из самых добрых побуждений делают иногда что-то не так, как следует, и поступают правильно нередко лишь боясь наказания. Таким образом, мотивы поведения воспитанников можно считать вторым важным критерием эффективности воспитания. Когда оценивается воспитанность детей, то очень важными признаками результативности процесса воспитания являются такие, как знание воспитанниками в соответствии с их возрастом норм и правил поведения. Дети еще не могут и даже не должны знать всех правил поведения человека в обществе. В зависимости от возраста ребенок может и должен знать больше или меньше о том, как вести себя в различных ситуациях: сначала в узком кругу семейных отношений, затем в детском саду, школе и общественных местах и т. д. Но эти знания ребенок может получить своевременно только с помощью взрослых. Сам он не может знать меры их и способов приобретения. Поэтому наличие или отсутствие определенных знаний о нормах и правилах поведения у детей определенного возраста является показателем эффективности воспитательного процесса. Точно так же и выработка умений, навыков и привычек правильного поведения - задача, прежде всего, воспитателей, организаторов процесса воспитания. Они должны знать заранее программу воспитания, через них эта программа должна стать достоянием воспитанника. Иначе как через воспитателей воспитанники не могут своевременно получить необходимые средства и условия для реализации этой программы (если речь не идет о достаточно взрослых людях, способных самостоятельно определить свое место в жизни). Поэтому мы и относим к критериям эффективности воспитания сформированность умений и навыков поведения в соответствии с возрастом воспитанника. , автор учебного пособия по педагогике (М., 1984), указывает, что особое место в вопросе о критериях оценки воспитания занимает поиск способов измерения его результатов. Исследователи довольно часто прибегают при этом к оценке в числовых показателях (оценках) отношений воспитанников к учебной деятельности, труду, общественным поручениям, коллективу, родителям, учителям и т. д. В других случаях рассматривается три степени положительной и три степени отрицательной моральной направленности личности: 1) готовность к положительным проявлениям; 2) устремленность к положительным проявлениям; 3) устойчивость, активность в совершении положительных действий; и соответственные ступени отрицательной направленности. Наличие первой ступени регистрируется при обнаружении проявления положительного качества в восьмидесяти несложных ситуациях нравственного выбора (уступить место, оказать небольшую услугу нуждающемуся в помощи). Вторая ступень характеризуется проявлением положительного качества в более сложных ситуациях (открыто выступить против несправедливости, поступиться чем-либо в пользу другого лица и т. п.). Третья ступень положительной направленности выражается в способности к самопожертвованию, длительному отказу от личного удобства в пользу другого или одномоментному положительному выбору в экстремальной ситуации. Естественно, к подобного рода оценкам следует относиться с большой осторожностью, памятуя, что такое сложное явление, как воспитание, исключительно трудно оценить в нескольких показателях. Так что же такое воспитание? Можно ли сейчас дать исчерпывающий ответ на вопрос, который больше всего интересовал более полувека назад? Вполне определенно можно ответить, что во всей глубине осветить этот вопрос не представляется возможным и в настоящее время, как и в достаточно отдаленном будущем, ибо, действительно, нельзя объять необъятное. Как нельзя полностью познать Вселенную, так невозможно дать исчерпывающую характеристику развития того микрокосма, которым является личность. Имеющиеся же данные социальных, естественных и психолого-педагогических наук позволяют определить воспитание как процесс целенаправленного формирования личности, осуществляемый на широком социальном фоне при участии самого воспитуемого в разнообразной деятельности по развитию всех личностных качеств и способностей. Мера гуманизма и соответствия человеческой природе реально осуществляемого в отношении конкретного воспитуемого процесса воспитания определяется, с одной стороны, степенью свободы, инициативы и самодеятельности личности, а с другой - обеспечением условий для разнообразной деятельности и многообразия направлений развития способностей формируемой индивидуальности. Можно сказать, что старшие поколения лишь оттачивают перья, которыми младшие пишут свои судьбы на страницах истории. Много это или мало? Это очень много, поскольку в процессе воспитания дети научаются и «писать». Следовательно, собственно им принадлежат и «почерк», и «содержание сочинения», которое называется жизнью.

3. Критерии эффективности воспитательного процесса

Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах, результативном и процессуальном. Первое означает (результативное), что воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в показателях - наблюдаемых признаках поведения и сознания: умения и знания учащихся, сформированность коллективных и межличностных отношений, социальная активность, наличие нравственных норм, развитость эстетических вкусов и пр. Уровень воспитанности определяется методами диагностики. Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватно определены цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены психологические условия и многое другое в деятельности педагога. Для выявления этого используются методы наблюдения, беседы, педагогический анализ воспитательных дел, проводимых в школе. Последнему студенты должны учиться на школьной практике и в самостоятельной работе.

4. Эффективность воспитательного процесса: критерии и показатели результативности воспитания

Одной из наиболее сложных проблем в в области воспитания является мониторинг эффективности воспитательного процесса. Эффективность воспитательного процесса – это соотнесенность полученных результатов с целями и прошлыми достижениями в воспитательной практике. ()

Алгоритм изучения эффективности процесса воспитания :

· определение цели и задач изучения;

· подбор критериев и показателей результативности процесса воспитания;

· выбор методик для изучения;

· подготовка диагностического инструментария;

· проведение исследований;

· анализ и оценка результатов исследования.

Особое значение в процессе организации изучения эффективности воспитательного процесса имеет этап подбора критериев и показателей. Содержание критериев и показателей обусловлено комплексом целей и задач, решаемых школьным коллективом. Нередко критериями и показателями эффективности воспитательного процесса становятся сформированность классного коллектива, удовлетворенность учащихся, педагогов, родителей жизнедеятельностью в классе (группе) и др. Так, для определения уровня сформированности воспитательной системы класса используются две группы оценок: критерии факта – позволяют определить, есть ли в данном классе воспитательная система; критерии качества – дают представление об уровне ее сформированности и эффективности.

Критерии | Критерии факта | Критерии качества |

Показатели | ||

1. 2. 3. | Упорядоченность жизнедеятельности класса; Наличие сложившегося классного коллектива; Концентрация педагогических усилий. | Степень реализации педагогической концепции воспитательной системы; Психологический климат класса; Уровень воспитанности учащихся. |

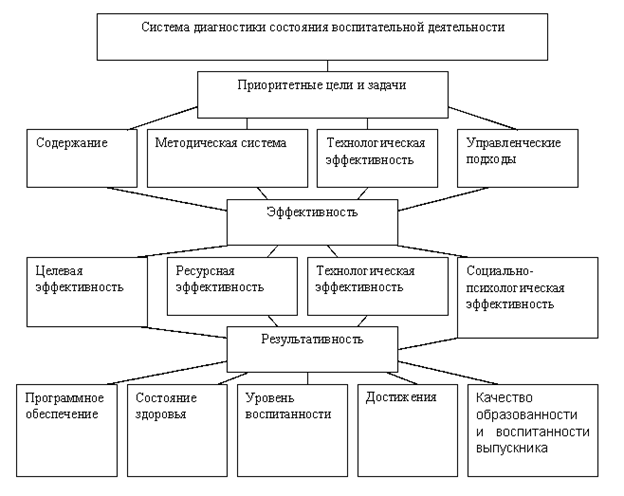

Данные критерии могут быть конкретизированы. В основе анализа эффективности воспитательного процесса должна быть положена система диагностики состояния воспитательной деятельности. Схема, отражающая ее содержание, может выглядеть следующим образом:

Опираясь на научные разработки, в качестве критериев анализа эффективности условий воспитания, можно выделить следующие:

· состояние субъектов воспитания;

· состояние процесса воспитания;

· состояние результатов воспитания.

Установите соответствие предложенных показателей эффективности воспитательного процесса каждому названному критерию.

Критерии | Показатели |

состояние субъектов воспитания состояние процесса воспитания состояние результатов воспитания |

|

2. Воспитанность как результат воспитания

Как показывает опыт, в каждом отдельном случае семья, школа, внешкольное учреждение, детская организация стремятся к тому, чтобы не только образовать детей, т. е. дать им то или иное образование, но и к тому, чтобы в той или иной степени воспитать их. Каковы же основные параметры воспитанности?

· Ориентация школьников на общечеловеческие ценности.

· Гуманизм как доброе отношение к сверстникам, малышам, обслуживающему персоналу школы, к живой и неживой природе.

· Интеллигентность как личностное свойство человека. Выражается в уважительном отношении к людям, в манере разговора, в умении выслушивать собеседника, в отсутствии назойливости в общении, в стремлении понять другого, посочувствовать ему.

· Креативность (способность к творчеству).

· Независимость, свобода в суждениях, мнениях, свобода в поступках. Однако нельзя посягать на свободу другого человека, а свобода должна быть в рамках дозволенного.

· Ответственность. Она должна проявляться, с одной стороны, в словах, поступках. С другой стороны, человек должен быть ответственен за коллектив, школу, свою малую родину. Но с чувством ответственности не рождаются, его специально формируют с детства, через ознакомление ребенка с его обязанностями, через анализ соответствующих ситуаций в жизни других людей, включение в деятельность в качестве ответственного лица, через анализ и оценку достигнутых результатов.

· Самостоительство, включающее самопознание, самооценку, самопректирование и самореализацию.