10.1. Геодезические работы при изысканиях и строительстве мостовых переходов

Мостовой переход – это часть дороги, представляющая собой комплекс инженерных сооружений, возводимый в границах разлива высоких вод и состоящий из:

· моста – опоры и пролетные строения;

· подходов к мосту – пойменные насыпи с укрепленными откосами;

· регуляционных и защитных сооружений, используемых для плавного и безопасного пропуска водного потока (траверсы, струенаправленные дамбы).

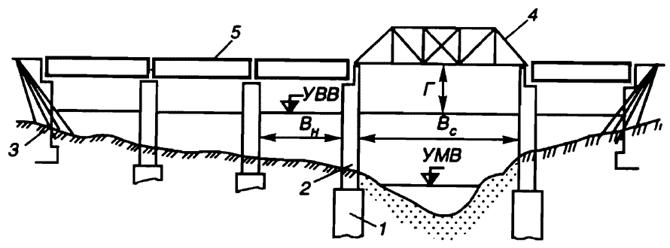

Pис. 10.1. Постоянный мост через реку:

1 – фундамент опоры; 2 – опора моста; 3 – береговой устой; 4 – металлическое пролетное строение с ездой понизу; 5 – железобетонное пролетное строение с ездой поверху

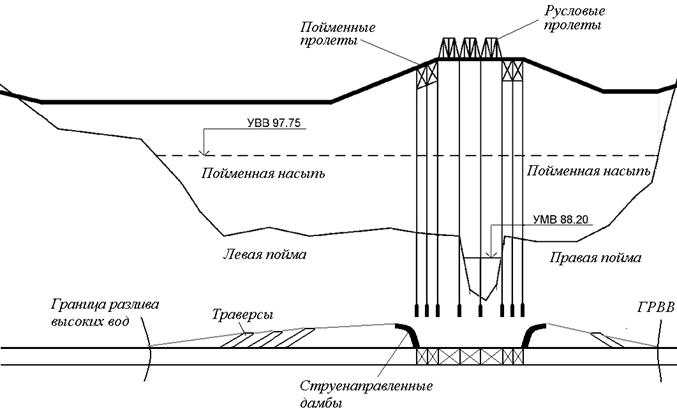

Рис. 10.2. Продольный профиль и план мостового перехода

Мост и подходы к нему являются основными сооружениями транспортного назначения, по которым осуществляется движение транспортных потоков. Регуляционные и защитные вспомогательные сооружения являются неотъемлемой частью мостового перехода, которые обеспечивают сохранность и нормальную работу основных сооружений перехода.

Для разработки проектов мостовых переходов используют материалы инженерно-геодезических изысканий. Состав изыскательских работ, масштабы, точность и объемы топографических съемок во многом зависят от стадии проектирования (ТЭО – технико-экономическое обоснование, ИП – инженерный проект, РД – рабочая документация или РП – рабочий проект).

Выбор оптимального места устройства мостового перехода выполняют на основе топографо-геодезической и геологической информации. Выбранный мостовый переход должен также хорошо увязываться с общим направлением трассы и обеспечивать наименьшее отклонение от кратчайшего направления дороги.

Для любой стадии проектирования мостовых переходов в том или ином объеме при изысканиях выполняют следующие виды основных работ:

- инженерно-геодезические работы, связанные с трассированием мостовых переходов, созданием планово-высотного обоснования съемок, выполнением теодолитных и топографических съемок, съемками продольных и поперечных профилей и т. д.;

- гидрологические обследования, связанные со сбором материалов, характеризующих режим водотока, морфометрическими обследованиями речной долины; гидрометрические работы, заключающиеся в съемках речного дна русла, определении скоростей течения, расходов воды, уклонов свободной поверхности, характеристик руслового процесса и т. д.;

- инженерно-геологические работы по составлению геолого-литологических разрезов, почвенно-грунтовым, гидрогеологическим обследованиям, поиску местных дорожно-строительных материалов;

- прочие работы, связанные с обследованиями для проектирования мостовых переходов в условиях взаимодействия с другими гидротехническими сооружениями, установлением условий судоходства и лесосплава и т. д.

Все перечисленные основные виды изыскательских работ проводят с обязательным использованием методов геодезии. Для выполнения изыскательских работ создают специализированные партии (экспедиции), укомплектованные необходимыми геодезическими приборами и другим оборудованием.

Изыскания мостовых переходов осуществляют в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный.

В подготовительный период:

- изучают перед выездом в поле имеющиеся материалы на район изысканий: топографические, гидрометеорологические, геологические, геоморфологические и экономические. В первую очередь собирают и изучают имеющиеся картографические и аэрофотосъемочные материалы на район изысканий.

- осуществляют предварительное трассирование вариантов мостового перехода,

- устанавливают объемы полевых изыскательских работ,

- укомплектовывают изыскательскую партию (экспедицию) персоналом и оборудованием.

В полевой период прежде всего выполняют топографические съемки с целью получения ситуационных и топографических планов, а также ЦММ в объеме, достаточном для обоснования выбора наиболее рационального створа перехода и для проектирования всех его основных сооружений (мост, подходы, регуляционные сооружения).

В тех случаях, когда имеющиеся картографические и аэрофотосъемочные материалы по объему недостаточны или уже устарели, снимают ситуационный план в масштабе не мельче 1:5000 в пределах зоны, охватывающей все принципиальные варианты трассы мостового перехода. Съемку для ситуационного плана производят на всю ширину разлива реки в паводки с запасом на 200 м в стороны за линии урезов при расчетном уровне высокой воды (РУВВ). Длину участка съемки по речной долине вверх и вниз от оси каждого варианта трассы принимают не менее 1,5 ширины разлива. Поэтому при сравнительно близко расположенных вариантах трассы мостового перехода снимают общий план, охватывающий все принципиальные варианты плюс по 1,5 ширины разлива вверх и вниз по реке от крайних вариантов трассы мостового перехода.

Рис. 10.3. Варианты мостового перехода:

1 – граница разлива высоких вод; 2 – населенные пункты

На ситуационных планах фиксируют все варианты трассы мостового перехода, русло реки, староречья, протоки и озера, линии границы разлива реки в паводки, населенные пункты, отдельные здания и сооружения на пойме, существующие автодорожные и железнодорожные мостовые переходы и другие гидротехнические сооружения, воздушные и подземные коммуникации, морфостворы и гидростворы, водомерные посты и т. д.

Ситуационные планы мостовых переходов снимают малогабаритными оптическими теодолитами (типа 2Т30, 2Т30П, 4Т30П и т. д.), электронными тахеометрами, аэрокосмическими методами или наземно-космическими методами с помощью систем спутниковой навигации «GPS».

Детальную топографическую съемку для составления крупномасштабных планов и ЦММ выполняют, как правило, для окончательно установленного направления варианта мостового перехода. Размеры детальной топографической съемки устанавливают исходя из необходимости проектирования моста, подходов к нему, струенаправляющих дамб, струеотбойных траверсов, срезок пойменных берегов, спрямлений русел, берегоукреплений, строительных площадок, цементобетонных (ЦБЗ) и асфальтобетонных (АБЗ) заводов, площадок ВОХР и т. д. Размеры подводных съемок назначают исходя из необходимости оценки русловой ситуации в районе мостового перехода, типа и количественных характеристик руслового процесса, оценки условий судоходства и сплава. Топографические съемки выполняют обычно в масштабах 1:2000 для больших мостовых переходов и 1:1000 – для средних и малых мостовых переходов.

Ситуационным и топографическим съемкам предшествует создание съемочного обоснования.

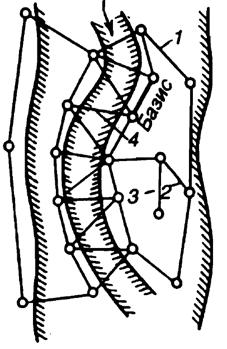

Обычно съемочное обоснование мостовых переходов создают в виде замкнутых полигонов с диагональными и, при необходимости, висячими ходами и микротриангуляцией (рис. 10.4).

Рис. 10.4. Съемочное обоснование мостового перехода:

1 – замкнутый полигон; 2 – диагональный ход; 3 – висячий ход; 4 – микротриангуляция

Измерения горизонтальных углов ведут полным приемом с допустимой угловой невязкой  . Измерение длин сторон полигона производят светодальномерами или компарированными лентами, или рулетками с допустимой относительной невязкой 1:2000. Эффективным является измерение длин линий светодальномерами или электронными тахеометрами, что особенно важно в связи с необходимостью измерения неприступных расстояний через водные преграды. Высоты съемочных точек, как правило, определяют геометрическим нивелированием с допустимой невязкой fh=

. Измерение длин сторон полигона производят светодальномерами или компарированными лентами, или рулетками с допустимой относительной невязкой 1:2000. Эффективным является измерение длин линий светодальномерами или электронными тахеометрами, что особенно важно в связи с необходимостью измерения неприступных расстояний через водные преграды. Высоты съемочных точек, как правило, определяют геометрическим нивелированием с допустимой невязкой fh= ,, где L – длина двойного нивелирного хода, км. Привязку съемочного обоснования производят к пунктам государственной геодезической сети или чаще – к трассе мостового перехода, при этом последнюю включают в съемочное обоснование.

,, где L – длина двойного нивелирного хода, км. Привязку съемочного обоснования производят к пунктам государственной геодезической сети или чаще – к трассе мостового перехода, при этом последнюю включают в съемочное обоснование.

Кроме топографической съемки планов, в состав геодезических работ при изысканиях мостовых переходов входят:

- разбивка вариантов трассы (вешение линий, закрепление трассы, разбивка пикетажа, двойное нивелирование по оси трассы, съемка поперечников);

- разбивка морфостворов и гидростворов, необходимых для выполнения гидравлических расчетов по морфометрическим характеристикам русла и пойм, а также для производства гидрометрических работ. Разбивку морфостворов и гидростворов часто производят методом тригонометрического нивелирования;

- съемка продольного профиля реки, на который наносят профиль дна по фарватеру, профиль свободной поверхности потока при межени и высокой воде, бровки русла по правому и левому берегам, зафиксированные точки уровней высоких и исторических паводков и т. д.;

- геодезическое обоснование гидрометрических работ (измерение скоростей течения и расходов воды; промеры глубин; измерение траекторий судов, плотовых составов, льдин и поплавков);

- геодезическое обоснование инженерно-геологических работ (планово-высотная привязка геологических выработок, съемки карьеров и резервов грунта);

- геодезические работы по обследованию существующих инженерных сооружений;

- съемка пересекаемых коммуникаций.

При производстве геодезических работ в ходе изысканий мостовых переходов на современном этапе широко применяют аэрофотосъемку (аэротопографические работы, аэроморфометрические и аэрогидрометрические работы), наземную фотограмметрию (фототеодолитные съемки, особенно эффективные при морфометрических работах и обследовании существующих инженерных сооружений), электронную тахеометрию и наземно-космические съемки с использованием систем спутниковой навигации «GPS». Эти современные методы сбора информации о местности позволяют резко повысить производительность полевых работ и максимально автоматизировать процесс камеральной обработки материалов изысканий.

В камеральный период ведут обработку данных полевых работ, готовят ситуационные и топографические планы, профили, ЦММ, готовят отчеты о проведенных полевых работах. Широкое использование систем автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированных систем цифровой фотограмметрии (АСЦФ), компьютерной техники и сопутствующих устройств (лазерных принтеров, графопостроителей, сканеров и других средств автоматизации) на современном этапе в ходе камеральных работ является обязательным.

10.2. Разбивочные сети мостов и путепроводов

Разбивочные сети служат для обеспечения выноса проектов мостов и путепроводов в натуру. Вынос проектов осуществляют в соответствии с основным принципом геодезии — «от общего к частному», т. е. от точных измерений всей длины перехода к локальным разбивкам опор и пролетов. От пунктов разбивочной сети выносят в натуру и контролируют центры опор, от которых разбивают оси опор, и от осей — конструкции на опоре.

При проектировании разбивочной геодезической сети моста или путепровода учитывают:

· удобство разбивки и контроля центров опор;

· сохранность пунктов сети в ходе строительства и после его завершения;

· технологию строительства и его очередность при создании разбивочной сети в несколько этапов;

· необходимость увязки расположения пунктов сети с генеральным планом строительства с целью их сохранности и на период эксплуатации.

Геодезические измерения в разбивочных сетях на мостовых переходах имеют специфические особенности и связаны с необходимостью измерений над водной поверхностью и необеспеченной видимостью вдоль берегов из-за застройки или залесенности.

По сравнению с государственными геодезическими сетями разбивочные сети мостов отличаются сравнительно короткими длинами сторон (от 0,2 – 0,5 до 1 – 2 км). Средняя квадратическая ошибка угловых измерений не должна превышать 1,5 – 2". Для того чтобы служить основой для производства разбивочных работ, опорные сети должны быть определены с точностью в 2 раза большей, чем разбиваемые с них центры опор. Учитывая, что допустимая средняя квадратическая ошибка определения положения центров опор нормируется не более ± 12 мм, положение пунктов плановой геодезической сети должно быть определено с допустимой ошибкой не более ± 6 мм.

Разбивочные сети мостов и путепроводов создают методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии, а также путем создания специальных построений, учитывающих специфику местных условий на мостовом переходе и обеспечивающих максимальное удобство разбивочных работ.

Мостовая триангуляция. До начала широкого использования светодальномерной техники и электронной тахеометрии мостовая триангуляция была основным методом построения базисных сетей.

Пункты, закрепляющие ось моста и базисы разбивки, составляют разбивочную сеть. Закрепление пунктов разбивочной сети осуществляют с помощью капитальных знаков – железобетонных монолитов. В связи с тем, что положение пунктов разбивочных сетей со временем может измениться в результате оползневых явлений, прохода паводков, вследствие морозного пучения, а также в результате строительных работ, необходимы периодические контрольные измерения. Незыблемость пунктов сети контролируется перед началом строительства, после каждого большого паводка, а также в ходе строительства не реже двух раз в год. В ходе контрольных измерений определяют дополнительные или утраченные пункты, а также включают в сеть центры уже построенных опор и береговых устоев.