Консультация для родителей и воспитателей

Декоративно – прикладное

искусство России.

Составила: воспитатель высшей

квалификационной категории

П.

МДОУ ЦРР д/с №58 «Жемчужинка»

Озёрск, 2009

План:

1. Народное искусство в формировании изобразительного творчества детей.

а) задачи обучения в младшей группе;

б) задачи обучения в средней группе;

в) задачи обучения в старшей группе;

г) задачи обучения в подготовительной к школе

группе.

2. Что должны знать дети о декоративно-прикладном искусстве.

Древние образы в современных народных игрушках.

Дымковская игрушка.

Филимоновская игрушка.

Каргопольская игрушка.

Матрешка.

Искусство Гжели.

Городецкая роспись.

Хохлома.

Жостово.

Русская народная вышивка.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

В ФОРМИРОВАНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ.

«К народным традициям

должно быть

величайшее внимание,

их надо изучать и

воспринимать всей душой,

их надо осваивать».

С древнейших времен свойственно человеку стремление к красоте в окружающем его предметном мире. Декоративно – прикладное искусство (от лат. «украшаю») – вид искусства, имеющий свой особый художественный смысл и свою декоративную образность и вместе с тем непосредственно связанный с бытовыми нуждами людей. В каждом доме живут и служат нам различные предметы. И если их коснулась рука художника или народного умельца, они становятся произведениями декоративно – прикладного искусства. Прикладное и значит, то, к чему приложено умение, искусство.

Задачи обучения в младшей группе

Познакомить детей с дымковской_ игрушкой. Учить замечать яркость цветовых образов в картинке, иллюстрациях, народной игрушке. Учить украшать различные силуэты — юбка дымковской барышни, платочек, варежки, чашки и т. д.

Задачи обучения в средней группе

Продолжать знакомить детей с изделиями декоративно-прикладного искусства — дымковская и филимоновская игрушка. Учить замечать сочетание цветов, расположение элементов узора.

Задачи обучения в старшей группе

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (хохломская роспись), народной игрушкой (Семеновская и Полхов-Майданская матрешки). Учить сравнивать их, находить сходство и различия. Показать детям выразительные средства народной росписи — цвет, форма элементов, композиция. Познакомить детей с русской народной вышивкой.

Задачи обучения в подготовительной группе

Расширять представления детей о народном декоративно-прикладном искусстве (Городецкая роспись, гжельская посуда, жостовские подносы) и народных игрушках — Полхов-Майданские и Семеновские матрешки. Учить детей сравнивать между собой изделия народных мастеров (одного вида и разных видов), находить сходство и различие.

В глубокой древности глиняные игрушки создавались не забавы ради – они были участниками древних обрядов. Им приписывали особую силу: охранять, оберегать людей от всякого зла. Яркий цвет и пронзительный свист играли магическую роль.

Дымковская игрушка

«Там любили песни, пляски,

И в селе рождались сказки.

Вечера зимою длинны,

И лепили там из глины

Все игрушки не простые,

А волшебно-расписные;

Белоснежны, как березки,

Кружочки, точечки, полоски,

Простой, казалось бы, узор,

Но отвести не в силах взор».

Промысел возник в слободе Дымково (неподалеку от города Вятки, ныне Киров). Вятка славилась в старину своими базарами, праздниками – ярмарками, которые назывались «свистопляской» или «свистуньей». Развлечением праздника были глиняные игрушки-свистульки. Игрушки лепили из красной глины, белили мелом, разведенным на молоке, и расписывали красками, замешанными на яйце, уксусе или квасе. Это были барыни в пестрых юбках, бравые кавалеры, женихи и невесты, няни, важные петухи и индюки, бараны, кони, птички, коровы. После праздника разноцветными игрушками украшали окна домов, помещая их между рамами. Прохожие смотрели на них, и в памяти оживал яркий, шумный праздник.

Дымковскую игрушку лепят по частям. Заготовкой обычно является цилиндрик, который в нужных местах вытягивают, расширяют или сужают, изгибают. Затем добавляют мелкие части и украшения. После выхода из печи игрушку белят и расписывают.

Узор строго геометрический, состоит из комбинаций полос, клеток, кругов, пятен. Кроме яркой и своеобразной росписи эти игрушки украшены «золотом».

Обрати внимание на основные элементы геометрического орнамента дымковской игрушки (круги, овалы, клетки, полоски, точки), на то, как они выстраиваются в узор, на яркость красок. В росписи используют желтый и синий, малиново-красный и зеленый, белый в фоне и черный цвета.

Яркие цвета дополняют мягкими, приглушенными: голубым, розовым, оранжевым, коричневым. Эти цвета и составляют палитру игрушек.

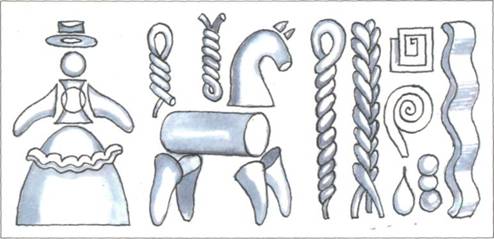

Рассмотри внимательно форму игрушек. Она монолитна, а силуэт фигурок отличается мягкой плавностью и округлостью. Как много здесь лепных деталей: изящных оборок, воланов, косичек, жгутиков! Они делают фигурки более выразительными. Игрушку составляют из отдельных частей, соединяя их в определенной последовательности, как это показано на рисунке.

Так лепят дымковскую игрушку

Филимоновская игрушка

«Нас слепили мастера,

Нас раскрашивать пора.

Кони, барышни, барашки –

Все высоки и стройны.

Сине-красные полоски

На боках у нас видны»

Промысел возник в деревне Филимоново Тульской области.

Филимоновские мастера делали свистульки для праздников: зверюшек, птиц, коней, солдат, барышень. У всех животных очень сильно вытянуты шеи. Эти пропорции фигурок объясняются свойствами местной глины: при сушке эта глина быстро покрывается трещинами, поэтому ее постоянно заглаживают влажной рукой, невольно вытягивая туловище фигурки.

Роспись у этих игрушек особая: белое сочетается с малиновым, зеленым (реже синим), лимонно-желтым.

Животные и птицы расписываются по схеме: поперек туловища и шеи идут, чередуясь, разноцветные полосы, голова окрашивается зеленым или красным цветом. Украшают штрихами, веточками, полосами, пятнами, овалами. В раскраске человеческих фигурок очень мало внимания уделяется лицам: зеленые, черные или синие мазки и точки изображают брови и глаза, малиновый штрих — рот. Главное — наряд: яркая малиновая кофта, зеленая шляпка, расписанная узорами юбка. Роспись ведется гусиным пером.

Каргопольская игрушка

В. Василенко

ЛЕВ ИЗ КАРГОПОЛЯ

В Каргополе есть игрушка.

Очень старая. Зверек

Небольшой, на щечках мушки,

Нет его короче ног.

Крашен ярко всюду белым:

Ножки, хвостик и спина.

Шея лентой черной смело

Мастером обведена.

А головка — желтым цветом!

Льва хотел он произвесть!

Только что-то в лике этом

Человеческое есть.

И зверек из давней сказки, не пугаясь, не грозя

С выраженьем теплой ласки

Смотрит тихо нам в глаза.

Промысел возник на русском Севере, неподалеку от городка Каргополя. Игрушки делали из красной глины, обжигали, белили, а затем расписывали.

В Каргополе игрушку лепят по частям: основа — торс с головой, к торсу присоединяются скатанные палочками руки. Места соединения сглаживают. Фигурки получаются приземистые, коренастые, потому что плечи сливаются с затылком, ноги короткие.

Каргопольские мастера очеловечивают животных. Так, медведь может играть на гармони, а козел курить.

Цвета узоров, которыми расписаны фигурки, — желтые, зеленые, синие, кирпично-красная, черная, охристая. Иногда добавляются золотая и серебряная краски.

Набор цветов небольшой, под стать скромным краскам северной природы.

Роспись проста: полоски, штрихи, ромбы, прямоугольники, овалы, как бы обрезанные с одной стороны, крапинки, косые кресты.

У человечков белые без румянца лица с черными штришками на месте глаз и рта.

Матрёшка

«Есть ещё для вас игрушка,

Не лошадка, не Петрушка –

Красавица девица, у неё сестрицы

Каждая сестрица - для маленькой темница»

Эта расписная деревянная кукла имеет почти столетнюю историю. Она стала одним из самых распространённых изделий русского народного творчества, своеобразным символом России. Существует несколько центров по изготовлению матрёшек. Несмотря на общие черты, изделия каждого производства имеют свои особенности.

Её эскизы были предложены членом мамонтовского кружка художником (). Матрёшка Малютина представляла собой круглолицую крестьянскую девушку в вышитой рубашке, сарафане и переднике, в цветастом платке, с чёрным петухом в руках.

Первая русская матрёшка, выточенная по эскизам , состояла из восьми кукол. За девушкой с петухом следовал мальчик, затем девочка... Последняя куколка изображала спелёнутого младенца.

Идея создания разъёмной деревянной куклы была подсказана Малютину японской игрушкой, которую привезла с японского острова Хонсю жена Саввы Мамонтова. Это была фигурка добродушного старика, мудреца Фукуруму с вложенными внутри несколькими фигурками. Однако японцы считают, что первую подобную игрушку выточил на острове Хонсю русский странник-монах.

Русскую деревянную куклу назвали матрёшкой по имени Матрёна, очень распространённому в народной среде. В основе этого имени латинское слово «матер» - мать. И сегодня матрёшка остаётся символом материнства.

Загорская матрешка.

Первая матрешка появилась почти 100 лет тому назад в Загорске. Розовощекая, в переднике, в платке с цветами. Правой рукой прижимает к себе черного петуха.

Загорские матрешки степенные, важные, в их украшениях доминируют краски плодородной земли (коричневые, желтые, черные) в сочетании со светлыми красками. Узор – декоративные цветы и листья – открытый (узор можно продолжить в разные стороны)

Семёновская матрешка

Один из основных центров изготовления матрёшек - город Семёнов Нижегородской области. В росписи этих матрёшек явно отражено влияние близкой Хохломы: более условный, декоративный стиль. Семёновские мастера не стремятся точно изобразить реальных персонажей - они следуют древней народной традиции «травного» орнамента. Основой росписи служит фартук матрёшки, на котором нарисован пышный букет, в желто-красных полушалках. Узор закрытый – ограничен формой фартука. Основные цвета красный, синий, желтый, зеленый.

|

Полхов - майдановская матрёшка

Полховский Майдан тоже расположен в Нижегородской области. Матрешка отличается формой, вытянутой по вертикали. По характеру росписи здешние матрёшки напоминают детский рисунок. Краски яркие: зелёная, жёлтая, синяя, малиновая. Главный элемент росписи - цветок шиповника - символ любви, материнства. Роспись крупная, по желтому фону цветы, ягоды, листья. Узор очерчен черной линией, закрытый.

Расписывали матрёшек по мотивам сказок и былин: «Царь Дадон», «Царевна-лебедь», «Конёк-горбунок», «Серебряное копытце».

Гжель

«Снежно-белая посуда,

Расскажи-ка: ты откуда?

Видно, с Севера пришла

И цветами расцвела:

Голубыми, синими,

Нежными, красивыми»

В XIV веке на Гжельской земле была найдена особая глина, из которой стали делать посуду. Мастера расписывали свои изделия диковинными птицами, цветами, сценками из жизни, используя желтую, зеленую, коричневую, синюю и вишневую краски. Слава о красивых и необычных изделиях разнеслась по всей Руси. Сегодня работы старых мастеров можно, увидеть только в музеях. Сам же промысел зародился в XVII веке.

Современная гжель (так называются все изделия, выполненные в этой технике) нарядилась в бело-синий наряд. Делают в Гжели чайные и столовые сервизы, чашки, подсвечники, масленки, даже шахматы и часы. Они украшены узорами из ромашек, колокольчиков, ягод земляники, малины, завитками, и почти на каждом изделии — роза. Вроде везде роза одна и та же, а все-таки каждый раз другая.

Гжельский мазок — особый, с «растяжкой». Чтобы его получить, на кисть с одной стороны берется краска, кисточку в краске не поворачивают и рисуют так. Одновременно получается темный и светлый цвета на лепестке, листочке.

Особое отличие гжельской посуды — это украшения мелкой скульптурой, диковинными, необычными деталями.

Откуда взялось такое необычное слово – «гжель»? Оказывается, оно связано с глаголом «жечь», то есть обжигать глину. Обожжённые изделия называли «жгель». Две буквы со временем поменялись местами, и сейчас этот промысел называется гжелью.

Городецкая роспись

«Из липы доски сделаны,

И прялки, и лошадки…

Цветами разрисованы,

Как будто полушалки»

Искусство Городецкой росписи зародилось в заволжском крае близ г. Городца, недалеко от Нижнего Новгорода. В окрестных селах этого края (Курцево, Косково и др.) крестьяне издавна украшали удивительной росписью свои дома — ставни, прялки, шкафчики, сани, детские игрушки. Каждый предмет городецкого художественного промысла — настоящее произведение искусства. Рассмотри донца старинных прялок. На расписных городецких изделиях можно увидеть птиц, коней, сценки чаепития, охоты, изображения барышень и кавалеров за беседой. Эти сценки украшены диковинными цветами: яркими розанами, купавками, зелеными веточками.

В самую короткую летнюю ночь на праздник Ивана Купалы расцветают, по поверью, особые цветы и травы, которые обладают целебной силой. Вот этими цветами и украшены все предметы. Композиции из розанов и купавок могут составлять отдельную композицию или дополнять сюжетное изображение.

Сначала мастер крупной кистью делает замалевок — цветные пятна круглой формы. Из них и составляется композиция росписи. Затем, работая мелкими кистями, он усложняет форму цветка, делает серединку и дужки лепестков. Завершается работа белой оживкой в виде штрихов, дуг, лепестков, точек, которые придают цветам неповторимый вид.

В чем же волшебство Городецких узоров? Красок-то всего: красная, синяя, зеленая, немного желтой, а черная и белая для оживки. Все дело в том, какие краски рядом положить, чтобы получилась гармония цвета.

Хохломская роспись

«Как волшебница жар-птица

Не выходит из ума,

Чародейка, мастерица,

Золотая хохлома.

И богата, и красива,

Гостю рада от души.

Кубки, чашки и ковши,

И чего здесь только нету:

Гроздья огненных рябин,

Маки солнечного лета,

И ромашки луговин

Зорь червонные лучи,

И узорчатый орнамент

Древне-суздальской парчи!»

Хохломская роспись получила свое название по имени села Хохлома, куда свозили крестьяне, на продажу выполненные на токарном станке деревянные изделия с росписью.

Хохломская роспись уникальна благодаря золотой отделке, которая получается без применения драгоценного металла.

Как же создается хохломское изделие? Сначала вытачивают формы из липы и березы, которые потом покрывают жидким слоем местной глины с добавлением растительного масла. Изделие просушивают и втирают в него тампоном алюминиевый порошок. Роспись из масляных красок вновь сушится, покрывается лаком и «закаливается» в электропечах. Под влиянием высокой температуры лак желтеет, а просвечивающий сквозь него алюминиевый порошок становится «золотым».

Ведущей росписью является травное письмо: вьется, кружится травка-былинка, то красная, то черная, а из нее выглядывает ягодка: смородинка, малина, рябина или цветы: маки, колокольчики, ромашки.

Посуду делали из липы.

На черном фоне использовали желтый, красный, зеленый цвета; на красном – черный, желтый, зеленый.

Золото – олицетворяло счастливую, богатую жизнь, довольство, красоту, чистоту.

Жостово.

Уже почти 200 лет радует людей прикладное искусство мастеров подмосковного села Жостова. На сверкающей лаком черной, синей, красной или палевой поверхности подноса хороши и подмосковные пейзажи, и цветочные композиции: венки из цветов, пышные букеты иногда в сочетании с фруктами и птицами, осенние мотивы из ягод и листьев. Сколько подносов, столько и вариантов изображений. А почему? Жостовский мастер никогда не повторяет один и тот же рисунок. Свободная манера письма дает мастеру возможность фантазировать, импровизировать. Это основной принцип жостовской живописи. Но и тут связь с традицией сохраняется. Присмотрись к росписи подносов. Букеты на них плотные, почти нигде не видны стебли: одни головки цветов да листья. А цветы какие! Здесь красиво сочетаются крупные, средние и мелкие формы. Самые крупные в середине, ближе к краям помельче, а промежутки заполнены листьями и самыми мелкими цветочками.

Видишь, какие разные могут быть формы подносов: прямоугольные и овальные, круглые и фигурные, большие и совсем маленькие. Разнообразие форм дает мастеру возможность решать композицию по-своему, но форма подносов во многом определяет эту композицию.

Прозрачной масляной краской мастер намечает основные пятна композиции — где будут большие цветы, где поменьше, где расположатся крупные листья. Это замалевок. Дальше мастер выполняет тенёжку, т. е. затемняет с одной стороны пятна цвета.

Вот кистью положен мазок, еще мазок от края лепестка к центру. Самые освещенные места выделены бликовкой. Слой за слоем на цветах и листьях создается объем.

И это еще не все. Надо усилить темные места. Много разных оттенков цвета может получиться: серо-голубые, голубовато-лиловые, красновато-оранжевые, зеленовато-коричневые.

Тонкие линии-черточки лягут по контуру лепестков и листьев, придавая им большую выразительность. Мелкие изящные травки и завитушки свяжут всю композицию в одно целое. Дальше поднос надо высушить и покрыть лаком.

Но и на этом дело не кончилось! Надо украсить борта подноса тонкой золотой полоской, лапками и кружевами или мелкими цветочками, золотым орнаментом. Это уборка, говорят мастера.

Поднос готов. Его хорошо просушивают и еще несколько раз покрывают бесцветным лаком. А чтобы блестящим был, полируют как зеркало. Правда, красиво?

Художественное слово о декоративно – прикладном искусстве.

МОИ

Со старинной сказкой схожи,

Появились предо мной:

Их рога на ель похожи,

Цвет их — желтый, голубой,

Темно-красный и зеленый!..

Стройный козлик и олень

Забавлять меня готовы,

Быть со мною целый день.

На столе моем охотно

Отыскали уголок,

За моей следят работой,

Чтобы я устать не мог.

И рога у них большие!

Глаз нельзя от них отвесть.

Удивительно живые —

Не попросят лишь поесть

Л. Гулыга

Привезли мы глину

С дальнего бугра.

Ну-ка, за работу,

Чудо-мастера!

Я слеплю лошадушку,

Я ее поглажу

И седельце с бахромой

На спине прилажу.

Друг за другом выплывают

Утушек-свистулек стаи,

А за ними в свой черед

Кукол пестрый хоровод.

Распишу я утушку

Разными цветами,

Свищет моя утушка

Разными ладами.

Модница-нарядница,

Вы куда идете?

С зонтиком и с сумочкой

Глиняная тетя.