Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области

Государственная налоговая инспекция по городу Новгороду была образована в мае 1990 года, а в декабре 1999 года - преобразована в инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Великий Новгород. В ноябре 2004 года инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Великий Новгород и Межрайонная инспекция министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Новгородской области были реорганизованы путем слияния в Межрайонную № 9 по Новгородской области.

С момента образования налоговых органов по настоящее время в инспекции работают: , ,

Межрайонная № 9 по Новгородской области - самая крупная на территории Новгородской области Она контролирует исполнение налогового законодательства на территории Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов. В целом на учете в инспекции состоит 9955 организаций и 282493 физических лица, в том числе 8921 индивидуальный предприниматель.

В разные годы инспекцию возглавляли Николай Леонидович Базанов, Василий Анатольевич Кириллов, Наталья Михайловна Афанасьева, Елена Юрьевна Орлова, Елена Анатольевна Медеева, а с 22 декабря 2011 года начальником инспекции назначен Вячеслав Анатольевич Николаев.

В инспекции за эти годы сформировался коллектив квалифицированных государственных служащих. Штатная численность государственных гражданских служащих 280 человек (и в основном – женщины), из них 49 специалистов имеют стаж работы более 15 лет.

Инспекция МНС России по Новгородскому району

Инспекция МНС России по Батецкому району

Заместители начальника инспекции

Здание Инспекции

Отдел предпроверочного анализа

Отдел выездных налоговых проверок № 1

Отдел выездных налоговых проверок № 2

Аналитический отдел

Правовой отдел

Отдел работы с налогоплательщиками

Отдел камеральных налоговых проверок № 1

Отдел камеральных налоговых проверок № 2

Отдел камеральных налоговых проверок № 2

Отдел финансового обеспечения

Отдел хозяйственного обеспечения

Общий отдел

Отдел урегулирования задолженности

Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

Отдел кадров

Отдел информатизации

Отдел информатизации

ТОРМ п. Батецкий

2010 год

Заместители начальника инспекции

Начальники отделов инспекции

Отдел работы с налогоплательщиками

Отдел работы с налогоплательщиками

История Великого Новгорода

Великий Новгород – административный центр Новгородской области, расположенной в северо-западной части Российской Федерации. Великий Новгород находится в 552 км к северо-западу от Москвы, на Приильменской низменности, в 6 км от озера Ильмень, на обоих берегах реки Волхов.

Новгородская область имеет уникальное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходят основные автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные транспортные магистрали, связывающие Санкт-Петербург и Москву. Тем самым обеспечены практически все способы перемещения людей и товаров, что особенно выгодно для работы на этих двух крупнейших российских рынках, а также торговли с западными областями России, Беларусью, странами Балтии и другими зарубежными странами через порты Петербурга и Финляндии.

Великий Новгород - один из древнейших городов России. Впервые упоминается в Софийской Первой летописи под 859 годом.

862 год – рождение российского государства на Новгородской земле. Положено начало династии Рюриковичей, управлявшей всеми русскими землями более 7 веков.

Из Новгорода в 882 году ушел в поход на Киев князь Олег – так образовалась Киевская Русь.

X век – в Новгороде появились первые на Руси и в средневековой Европе мостовые.

X век – в Новгороде появились первые на Руси и в средневековой Европе мостовые.

Новгородский кремль - Детинец, возник в 1044 г. Сначала был деревянный, а с XVI века - кирпичный, в таком виде сохраняется и теперь. Общая протяженность стен Кремля - 1385 метров.

1030 год – в Новгороде открыта первая русская школа.

годы – создан Собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода. Является древнейшим сохранившимся каменным храмом на территории России, построенным славянами.

1057 год – в Новгороде в Софийском соборе написана «Остромирово Евангелие» - первая датированная рукописная древнерусская книга и первое на Руси Евангелие.

XI-XII века – в Новгороде построен первый на Руси и в Европе городской водопровод.

1136 год – впервые в истории России возникает Новгородская Республика, ставшая прообразом отечественной демократии.

XII век – первые зеркала на Руси появились в быту новгородцев.

15 июля 1240 - новгородское ополчение под командованием князя Александра Ярославича победило шведское войско в Невской битве — сражении на реке Неве при впадении в нее р. Ижоры. После победы новгородцев Александр Ярославич за умелое управление походом и храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский».

5 апреля 1242 – В Ледовом побоище новгородцы под предводительством Александра Невского разбили рыцарей Тевтонского ордена в союзе с рыцарями Ордена меченосцев на льду Чудского озера. Битва положила предел продвижению немецкого рыцарства на Восток.

X-XVI века - удобное расположение Новгорода на пересечении торговых путей «из варяг в греки» сделало его крупнейшим центром внутрирусской и международной торговли. Постоянные контакты города с островом Готланд (Х в.), немецкими городами и Ганзой (ХII-XVI вв.), привели к появлению на территории Новгорода первых зарубежных представительств - возник Готский двор и Немецкий двор.

1280 год – в Новгороде составлен список «Русской правды» - самый первый на Руси свод законов.

XIII век – появился русский рубль. Впервые на Руси вводится в употребление на территории крупного торгового центра – Господина Великого Новгорода.

1471 г. - битва на реке Шелони, поражение новгородцев от москвичей и начало присоединения Новгорода к Москве.

1478 год, январь – в Новгороде под сводами Грановитой палаты впервые прозвучало слово Россия. Великий князь Московский Иван III провозгласил конец Новгородской республики, объединение русских земель и создание нового государства – Россия.

1570 г. — разгром .

гг. — оккупация Новгорода шведами.

1706 г. — основание первого в Новгороде Греко-латинского училища братьями Лихудами.

1727 г. — Новгород становится губернским центром.

19 июля 1812 года - в Новгородской губернии началось формирование ополчения в соответствии с манифестом императора Александра I, подписанным 6 июля 1812 г. и обращенным "ко всем сословиям и состояниям, духовным и мирским". Основу ополчения составили крепостные крестьяне. Среди городских сословий в ополчение от городских обывателей выбирались главным образом представители мещанства и цеховых. Основная часть денежных и натуральных пожертвований на военные нужды поступила от купцов. На нужды ополчения жителями губернии было пожертвовано 200 тыс. рублей. Новгородское ополчение боевое крещение получило в сражениях за Полоцк. Сражения под Витебском, Борисовом, Смоленском и Чашниками, при р. Березине, взятие Кенигсберга - таковы вехи боевого пути Новгородского ополчения. После падения в январе 1814 г. Данцига ополчения были распущены и вернулись домой.

19 июля 1812 года - в Новгородской губернии началось формирование ополчения в соответствии с манифестом императора Александра I, подписанным 6 июля 1812 г. и обращенным "ко всем сословиям и состояниям, духовным и мирским". Основу ополчения составили крепостные крестьяне. Среди городских сословий в ополчение от городских обывателей выбирались главным образом представители мещанства и цеховых. Основная часть денежных и натуральных пожертвований на военные нужды поступила от купцов. На нужды ополчения жителями губернии было пожертвовано 200 тыс. рублей. Новгородское ополчение боевое крещение получило в сражениях за Полоцк. Сражения под Витебском, Борисовом, Смоленском и Чашниками, при р. Березине, взятие Кенигсберга - таковы вехи боевого пути Новгородского ополчения. После падения в январе 1814 г. Данцига ополчения были распущены и вернулись домой.

1862 год – в Новгороде установлен памятник «Тысячелетие России» - первый монумент, посвященный российскому государству.

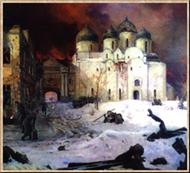

9 августа 1января 1944 гг. – Новгород был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В январе 1944г. с освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-Западному направлению. И именно после разгрома фашистов под Новгородом всем стало окончательно ясно: к Москве враг не пройдет. Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тысяч бойцов убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 Новгород был почти полностью разрушен. Современный город, отстроенный фактически заново в 1950–1960-х годах, сохранил большую часть своих древних памятников, хотя некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно погибли. С конца 1940-х годов ведутся реставрационные и восстановительные работы.

1951 год, 26 июня – на археологических раскопках в Новгороде найдена первая в России берестяная грамота, подтверждающая образованность и культуру древних новгородцев. Сейчас коллекция новгородских берестяных грамот XI-XIV веков самая крупная в мире, насчитывает более тысячи древних письмен.

1983 год - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.01.01 года г. Новгород за успехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1983 год - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.01.01 года г. Новгород за успехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1992 год - 37 уникальных памятников древнерусской культуры Великого Новгорода по решению ЮНЕСКО включены в список Всемирного культурного наследия. Это комплекс построек Ярославова дворища – бывшая резиденция Ярослава Мудрого, среди которых – Николо-Дворищенский собор (1113 г.); церковь Спаса Преображения на Ильине (1374 г.) с богатым декоративным узором, фресковой росписью Феофана Грека; церковь Федора Стратилата на Ручью ( гг.), с фресками второй половины XIV в.; Знаменский собор ( гг.); собор Рождества Богородицы (1117 г.) в Антониевом монастыре; Георгиевский собор (1119 г.) княжеского Юрьева монастыря; церковь Спаса Преображения на Нередице (1198 г.); церковь Успения на Волотовом поле (1352 г.); церковь Симеона Богоприимца (1467 г.) Зверина монастыря; архитектурный комплекс (XVI-XIX вв.) Хутынского Спасо-Преображенского монастыря, где в Преображенском соборе (1515 г.) покоится прах поэта .

1993 год – Новгород стал первым российским городом, включенным в состав «Союза Ганзейских городов Нового времени». Европейская Ганзейская комиссия приняла решение в июне 2009 года ежегодный международный форум «Ганзейские дни» провести впервые на территории России, в Великом Новгороде.

11 июня 1999 г. Президент Российской Федерации подписал федеральный закон «О переименовании г. Новгорода - административного центра Новгородской области в город Великий Новгород». Тем самым городу было возвращено его историческое имя.

2003г, 2006г, 2007г - Великий Новгород трижды признан победителем в номинации "Лучший город РФ по экономическим показателям финансового развития" в категории "столица" по Северо-Западному Федеральному округу по итогам Всероссийского конкурса финансового развития экономики России "Золотой рубль".

8 февраля 2006 года – Президент России подписал Указ о праздновании 1150-летия основания Великого Новгорода.

29 октября 2008 года – подписан Указ Президента России о присвоении Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы».

29 октября 2008 года – подписан Указ Президента России о присвоении Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы».

8 декабря 2008г. - в Екатерининском зале московского Кремля состоялась торжественная церемония вручения грамоты Президента РФ о присвоении Великому Новгороду почетного звания РФ «Город воинской славы».

8 мая 2010 г - в Великом Новгороде торжественно открыта памятная стела "Город Воинской Славы". На пьедестале колонны расположен текст Указа Президента Российской Федерации о присвоении Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы» «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Достопримечательности Великого Новгорода

Во все времена года великолепен вечно молодой Новгород. И ежегодно сотни тысяч туристов со всей России и из зарубежных стран спешат сюда, чтобы увидеть один из древнейших и красивейших городов, познакомиться с его настоящим и прошлым, с уникальными творениями древнерусских мастеров архитектуры и живописи.

Новгородский Кремль — памятник русской архитектуры X-XVII вв. Новгородский Кремль, основанный князем Ярославом Мудрым, древнейший из сохранившихся в России Кремлей.

Новгородский Кремль — памятник русской архитектуры X-XVII вв. Новгородский Кремль, основанный князем Ярославом Мудрым, древнейший из сохранившихся в России Кремлей.

Кремль или «Детинец», как его называли в древности, являлся административным, общественным и религиозным центром. Здесь проходило вече, выборы посадника, отсюда выступили на битву со шведами дружины Александра Невского, его стены защищали Софийский собор и резиденцию новгородского владыки.

Общая протяженность стен кремля составляет 1385 метров. И в наши дни Новгородский Кремль поражает своей мощью и основательностью. Из 13 башен Кремля сохранилось девять. Самая высокая - Кокуй (41 метр) — открыта для осмотра в теплое время года. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город и окрестности. На башне работает выставка "От Детинца до Кремля".

Новгородский Софийский собор – один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Значение новгородской Софии в общественно-политической жизни древнего Новгорода было исключительно велико. Выстроенная сыном Ярослава Мудрого – новгородским князем Владимиром в 1045 – 1050 годах, София уже в 30-х годах ХII века перестала быть княжеским храмом, превратившись в главный храм Новгородской вечевой республики, Вплоть до последних лет новгородской самостоятельности София была как бы символом Новгорода.

В 1045 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингегерда) направились в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им Софийского собора. Строился собор примерно до 1050 года вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма 989 года, однако на том же месте, а севернее. Освящён собор был по данным разных летописей в 1050 или 1052 году епископом Лукой. Храм имел пять нефов и три галереи, в которых располагалось несколько дополнительных престолов. Северная галерея несколько раз перестраивалась.

В 1045 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингегерда) направились в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им Софийского собора. Строился собор примерно до 1050 года вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма 989 года, однако на том же месте, а севернее. Освящён собор был по данным разных летописей в 1050 или 1052 году епископом Лукой. Храм имел пять нефов и три галереи, в которых располагалось несколько дополнительных престолов. Северная галерея несколько раз перестраивалась.

Первоначально стены храма не были побелены, за исключением криволинейных в плане апсид и барабанов, покрытых слоем цемянки. Внутренние стороны стен также были обнажены, в то время как своды изначально обмазаны цемянкой и покрыты фресками. Такое оформление было выбрано под воздействием архитектуры Константинополя, в которой мраморная облицовка стен сочеталась с мозаиками на сводах; однако мрамор был заменён известняком, а мозаика — фресками. Сплошь обмазаны цемянкой стены были, вероятно, уже в 1151 году.

На западном портале смонтированы бронзовые Магдебургские врата в романском стиле с большим количеством горельефов и скульптур.

На кресте центрального купола находится свинцовая фигура голубя — символа Святого Духа. По легенде когда в 1570 году Иван Грозный жестоко расправился с жителями Новгорода, на крест Софии присел отдохнуть голубь. Увидав оттуда страшное побоище, голубь окаменел от ужаса. После Богородица открыла одному из монахов, что этот голубь послан в утешение городу — и пока он не слетит с креста, город будет им храним.

В 1929 году собор был закрыт и в нём был открыт антирелигиозный музей. В музее были представлены сокровища хранившиеся в ризнице собора — как пример «баснословных богатств церкви». Во время оккупации Новгорода немецко-фашистскими войсками храм был сильно повреждён и разграблен, после войны полностью восстановлен и стал отделом Новгородского музея-заповедника. В 1991 он был передан РПЦ и 16 августа 1991 освящён.

Памятник тысячелетие России открыт в центре Кремля, в 1862 году в честь празднования тысячелетия Российского государства, в ознаменование огромного вклада Новгорода в дело государственного и культурного строительства России. Памятник построен по проекту петербургского скульптора Михаила Микешина. Многовековая история представлена в главнейших событиях и лицах. Памятник запечатлел в бронзе всю тысячелетнюю историю государства Российского.

Памятник тысячелетие России открыт в центре Кремля, в 1862 году в честь празднования тысячелетия Российского государства, в ознаменование огромного вклада Новгорода в дело государственного и культурного строительства России. Памятник построен по проекту петербургского скульптора Михаила Микешина. Многовековая история представлена в главнейших событиях и лицах. Памятник запечатлел в бронзе всю тысячелетнюю историю государства Российского.

Он уникален и не имеет аналогов во всем мире. На памятнике изображено 129 фигур. Это: русские князья, летописцы, священнослужители, полководцы, народные герои, ученые, артисты, писатели, художники и музыканты, которые внесли существенный вклад в русскую историю. Композиция памятника символизирует тысячелетнюю историю государства Российского. Основную мысль монумента знаменует венчающая его скульптурная группа — ангел с крестом и преклонившая перед ним колено женская фигура, олицетворяющая Русь.

Он уникален и не имеет аналогов во всем мире. На памятнике изображено 129 фигур. Это: русские князья, летописцы, священнослужители, полководцы, народные герои, ученые, артисты, писатели, художники и музыканты, которые внесли существенный вклад в русскую историю. Композиция памятника символизирует тысячелетнюю историю государства Российского. Основную мысль монумента знаменует венчающая его скульптурная группа — ангел с крестом и преклонившая перед ним колено женская фигура, олицетворяющая Русь.

Если архитектурным центром Софийской стороны Новгорода всегда был и остается поныне детинец, то на Торговой стороне эта рода роль в известной мере принадлежала архитектурному ансамблю Ярославова двора. Небольшая территория, с давних пор известная в новгородских летописях под именем Княжого, или Ярославова двора, расположена на правом берегу Волхова напротив южной половины детинца.

Судя по названию, возникновение этого двора относится еще к середине ХI века. В новгородских летописях Ярославов двор под именем «Княжого двора» упоминается впервые под 1113 годом в связи с постройкой здесь княжеского храма Николы. Название «Ярославов двор» на страницах летописи впервые фигурирует под 1208 годом.

Трудно решить, 6ыл ли Ярославов двор когда-нибудь официальной княжеской резиденцией в древнейшем Новгороде или же таковая находилась в детинце. С ХII по ХV век официальная княжеская резиденция, несомненно, располагалась на Городище. Однако и в эту пору жизни Новгородской вечевой республики князья по-старому владели Ярославовым двором. Новгородский летописец ХVII века, опираясь, по-видимому, на устную традицию, объяснял происхождение названия урочища «Ярославово дворище» тем, что «великий князь Ярослав жил на Торговой стороне близ реки Волхова, где ныне церковь каменна Николая чудотворца, яже и доныне словет Ярославле дворище».

В 1478 году, ведя переговоры с новгородскими представителями об условиях мира, великий князь Иван III потребовал отдать ему территорию Ярославова двора, считая ее своей наследственной собственностью. Послав после переговоров в Новгород своих наместников, Иван III «велел им стати на своем дворе великого князя Ярославли». В 1572 году Иван IV «повелел избы ставити на своем дворе, на дворище». В ХVI веке Ярославово дворище нередко фигурирует под именем «Государева двора».

Монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, на протяжении столетий традиционно именуемый Юрьев (Юрий-диалектная форма имени Георгий, широко распространенная в древнерусском языке), принадлежит к числу древнейших обителей не только Новгородской Епархии, но всей России. Он был основан в 1030 году сыном равноапостольного крестителя Руси, православным русским князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович в святом крещении носил имя Георгий и глубоко чтил своего небесного покровителя, во имя святого воина-мученика он создал монастыри в Киеве и Новгороде. С начальных времен христианизации Руси и на всем протяжении ее истории св. Георгий становится бесконечно почитаемым заступником Отечества и русского княжеского дома.

Монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, на протяжении столетий традиционно именуемый Юрьев (Юрий-диалектная форма имени Георгий, широко распространенная в древнерусском языке), принадлежит к числу древнейших обителей не только Новгородской Епархии, но всей России. Он был основан в 1030 году сыном равноапостольного крестителя Руси, православным русским князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович в святом крещении носил имя Георгий и глубоко чтил своего небесного покровителя, во имя святого воина-мученика он создал монастыри в Киеве и Новгороде. С начальных времен христианизации Руси и на всем протяжении ее истории св. Георгий становится бесконечно почитаемым заступником Отечества и русского княжеского дома.

Построенный князем Ярославом на берегу Волхова у самых его истоков монастырь первоначально был деревянным, как и его соборная церковь св. Георгия. В 1119 году повелением еще одного выдающегося русского военачальника и правителя св. благоверного князя Мстислава Великого был заложен каменный храм. Сам великий князь Мстислав в это время находился в Киеве, попечение о строительстве собора полностью легло на игумена Юрьевской обители Кириака и сына Мстислава Всеволода, княжившего тогда в Новгороде. Князь Всеволод-Гавриил остался в памяти народа не только как великий воин, но как великий храмоздатель, построивший многие церкви, в том числе кафедральный Троицкий собор во Пскове, где и был погребен в 1138 году.

Величественный Георгиевский собор, по размерам уступающий только св. Софии Новгородской, по праву относится к сокровищам русской средневековой архитектуры, неповторимо прекрасный храм отразил самые высокие представления наших предков о красоте и гармонии, они строили не здание, но образ Церкви в ее вселенском значении. Современный облик Георгиевского собора достаточно близок к первоначальному. Внутренне убранство Георгиевского собора отражало его характер и назначение главной церкви монастыря и одновременно княжеского храма. Для пребывания князя и его семьи были устроены просторные хоры, "палати" по-славянски, здесь же, на хорах, располагалось два придела - Благовещения Пречистой и святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Незадолго до освящения собора, около 1030 года, стены его были расписаны; к сожалению, древняя фресковая живопись почти полностью утрачена, сохранились только небольшие фрагменты орнаментальных украшений оконных откосов в основном объеме собора и роспись маленького храма, находящегося в северо-западной башне.

Положение Юрьева монастыря в Новгородской епархии было исключительным, основанная русскими князьями обитель на протяжении веков почиталась первой по значению среди новгородских монастырей, именовалась даже Юрьевской Лаврой. С конца XII века Георгиевский собор монастыря служил местом последнего упокоения не только настоятелей обители, но русских князей и новгородских посадников.

В 1611-17 годах монастырь претерпел жестокое разорение от шведских интервентов, но в эти страшные годы шведского пленения в обители промыслом Божиим совершилось знаменательное для Новгорода и России явление - обретение мощей святого благоверного князя Феодора Ярославича. В 1614 году охваченные безудержной жаждой наживы шведские солдаты принялись раскапывать могилы в поисках кладов. Вскрыв одно из погребений в Георгиевском соборе, они обнаружили в нем нетленные останки святого князя, вытащив его из могилы, они поставили его к стене, неразрушенное тело стояло как живой человек.

В послереволюционные годы Юрьев монастырь разделил участь всех русских обителей, крестный путь Церкви. В 1922 году изъятие церковных ценностей носило характер бессовестного разграбления монастыря, были переплавлены снятые с икон ризы, серебряная рака св. Феоктиста, богослужебные сосуды. Лишь малая часть ценностей стала достоянием российских музейных собраний. Через несколько лет, в 1929 году, монастырь был окончательно закрыт, уцелевшая братия разогнана. Разорение монастыря довершилось в 1935 году, при архитектурной реставрации Георгиевского собора по странным и необдуманным соображениям эстетического порядка был уничтожен семиярусный иконостас.

Юрьев монастырь был возвращен Русской Православной Церкви 25 декабря 1991 года, Новгородская епархия получила достаточно обветшавшие храмы и постройки обители, в которой не осталось ни единой иконы, не говоря уж об убранстве церквей, и грандиозные проблемы по сохранению и поддержанию древнего монастыря. С 1995 года в Юрьеве была возобновлена монашеская обитель. Молитвами и трудами священноархимандрита Георгиевского монастыря высокопреосвященнейшего Льва, Архиепископа Новгородского и Старорусского, немногочисленной пока братии и приезжающих жить и работать помощников монастырь возрождается, совершается богослужение по монастырскому уставу, постепенно восстанавливаются храмы, пишутся иконы, устраивается монастырское хозяйство.

Одним из самых любимых мест отдыха горожан является музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" близ Юрьева монастыря. Свое название музей получил от исчезнувшей еще в XIX столетии деревни. Музей основан в 1964 году и занимает площадь в 33,4 га, омываемую с трех сторон озером Мячино и рекой Волхов. В музее Витославицы можно изучать историю России не по учебникам. Здесь вы познакомитесь с укладом жизни и обычаями русских крестьян. За 40 лет  существования музея сюда перевезено из разных концов Новгородской области 26 памятников самого разнообразного назначения: церкви, часовни, избы, хозяйственные постройки ХУ1- начала ХХ веков. Церковь Рождества Богородицы из с. Передки 1531 года является одним из древнейших сооружения севера России. Автором архитектурного проекта музея и реставрации сооружений является заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии архитектор-реставратор .

существования музея сюда перевезено из разных концов Новгородской области 26 памятников самого разнообразного назначения: церкви, часовни, избы, хозяйственные постройки ХУ1- начала ХХ веков. Церковь Рождества Богородицы из с. Передки 1531 года является одним из древнейших сооружения севера России. Автором архитектурного проекта музея и реставрации сооружений является заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии архитектор-реставратор .

В "Витославлицах" открыты для посещения избы, кузница, гумно, выставки, которые отражают уникальные явления народного искусства, традиционные крестьянские обычаи, обряды и занятия.

На пороге избы вас встретит хозяйка в характерном для новгородской деревни прошлого века костюме. Она покажет двор и огород, сеновал и стойла для скота. В избе, где расставлена собранная во время экспедиций мебель, утварь, выразительные "мелочи", вроде кованых светцов с лучиной, расписных шкафчиков, прялок и деревенских иконок-"краснух", можно посидеть, изучая нехитрое устройство быта, представить, как умудрялась огромная семья помещаться здесь, заглянуть на полати, где обычно спали дети, примерить лапти и сфотографироваться рядом с радушной хозяйкой. На галерее возле дома мастера предложат вам сувениры из бересты и дерева, покажут, как работать с этими материалами.

Особую известность для местных жителей и туристов приобрели постоянно проводимые в Витославицах праздники фольклора и ремесел, святочные гуляния, фестивали колокольных звонов, народные игры.

История Батецкого района

Земли, входящие в нынешний Батецкий район, издавна принадлежали Новгороду и составляли часть Водской пятины. Первые документальные сведения о землях этой пятины зафиксированы в Новгородских писцовых книгах, которые датируются годами. В этих книгах упоминаются селения: Батецко, Чёрное, Вольная Горка, Заосье, Скачели, Косицкое, Русыня, Ивня, Раджа и другие. В течение последующих столетий в России проводилось несколько реформ в административном делении государства. Земли Батецкого района частью входили в состав Новгородского уезда, но большей частью относились к Лужскому уезду Петербургской губернии.

Земли, входящие в нынешний Батецкий район, издавна принадлежали Новгороду и составляли часть Водской пятины. Первые документальные сведения о землях этой пятины зафиксированы в Новгородских писцовых книгах, которые датируются годами. В этих книгах упоминаются селения: Батецко, Чёрное, Вольная Горка, Заосье, Скачели, Косицкое, Русыня, Ивня, Раджа и другие. В течение последующих столетий в России проводилось несколько реформ в административном делении государства. Земли Батецкого района частью входили в состав Новгородского уезда, но большей частью относились к Лужскому уезду Петербургской губернии.

Батецкий район образован 1 октября 1927 года Постановлением ВЦИК от I августа 1927 года, входил в состав Лужского округа Ленинградской области.

В 1931 году к территории был присоединен Черновский район, до этого входивший в Новгородский округ. В 1932 году на батецких землях было организовано 23 сельсовета, насчитывалось 213 населённых пунктов, в которых проживало населения 22406 человек. Несмотря на то, что район был сельскохозяйственный, его население активно занималось традиционными промыслами, что вполне характерно для сельского жителя.

По итогам переписи «мелкой промышленности» Батецкого района в 1928 году промыслом занималось 440 человек. Большей частью это были кустари-одиночки, члены семьи. Ремесленники занимались практически всем, что необходимо человеку для жизни, для крестьянского хозяйства: кузнечным делом, бочарно-бондарным и столярно-плотницким производством, мастерили телеги и сани, производили валяную обувь. Ремесла передавались из поколения в поколение.

В районе имелось 29 школ, из них 27 начальных.

В области здравоохранения действовали Сырецкая больница с амбулаторией, врачебный участок в д. Подгорье и пункт первой медицинской помощи железнодорожного транспорта на станции Батецкая.

В мае 1930 года в районе началась коллективизация хозяйств единоличников в сельскохозяйственные артели и коммуны. На 1 сентября 1930 года в районе насчитывалось 12 артелей, 2 коммуны и 1 товарищество. Первые колхозы организовались в деревнях: Барские Кусони, Городня, Шепы, Кострони, Лужа, Теребони, Вольна Горка, Подгорье.

Большой урон Батецкому району в годы Великой Отечественной войны нанесла оккупация немецкими войсками. 920 дней с августа 1941 по февраль 1944 года в районе хозяйничали фашистские оккупанты.

Более 2 тысяч жителей района погибли на фронтах Великой Отечественной войны, угнано в немецкую неволю свыше 15 тысяч человек, более 1200 мирных жителей расстреляно и замучено. В 5 сельсоветах: Велегощинском, Вольногорском, Заболотском, Заосском, Теребонском – не осталось ни одного человека. А в таких сельсоветах как Нехинский, Черновский, Раглицкий после оккупации насчитывалось от 30 до 50 человек.

Жители района свято чтят память о Героях Советского Союза: Д. Каипове, , отдавших жизни за освобождение Батецкой земли.

С 1962 года по 31 декабря 1965 года, во время неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был временно укрупнён — его территория вошла в состав Новгородского сельского района, территория которого включала территорию прежних Новгородского, Батецкого, Чудовского и Мстинского административных районов, а также Александровский сельсовет прежнего Маловишерского района.

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего Указом Верховного Совета РСФСР от 01.01.01 года сельские районы были преобразованы в административные районы, а затем решением исполкома Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 01.01.01 года № 706 был восстановлен и Батецкий район из территории девяти сельсоветов Новгородского района и Нежатицкого сельсовета Солецкого района.

Постановлениями Новгородской областной Думы от 01.01.01 года был упразднен Некрасовский сельсовет Батецкого района с передачей его территории в состав Передольского, от 01.01.01 года был ликвидирован статус населённых пунктов у деревень: Вяжищи Мелковичского сельсовета, Раглицы Вольногорского сельсовета, Хрипцы Мойкинского сельсовета, а деревне Хочуни на территории Косицкого сельсовета и деревне Лапушицы на территории Мелковичского сельсовета придан статус населённого пункта.

С 2006 года территория района объявлена зоной экономического благоприятствования.

Достопримечательности Батецкого района

Сегодня Батецкий район – типичная Российская глубинка, один из двадцати одного районов Новгородской области. И, в этом смысле, он не уникален. Но история края имеет настолько глубокие корни, что его культурную значимость сложно переоценить.

Как свидетельствуют Новгородские писцовые книги гг., нынешние Батецкие земли располагались на второй половине «Водской пятины» – «Полужской». И именно Полужье (местность вдоль берегов реки Луга, – особенно её северо-запад) является наиболее живописной частью района. Здесь, на протяжении многих километров, встречаются впечатляющие памятники древности – курганы, сопки, средневековые городища и селища. Вдоль этих берегов находились средневековые поселения, упоминания о которых сохранились в исторических летописях (свидетельствующих о пребывании здесь княгини Ольги в период сбора дани). Один из потрясающих памятников дохристианской эпохи расположен между д. Заполье и д. Подгорье. Это курган «Шум-Гора», сопоставимый по своим размерам с крупнейшими сопками Европы и Скандинавии.

Шум-гора расположена на берегу реки Луги в Батецком районе Новгородской области. Высота сопки составляет 14 метров, диаметр основания 70 метров. Шум-гора имеет двухуровневую структуру. Поверхность сопки выложена кусками известкового плитняка, который вбит в грунт склонов террасами, то есть параллельно горизонту. В древности, сопка могла казаться идеально белым двухъярусным сооружением. Сейчас она покрыта слоем дерна толщиной 10-20 см, который сгладил ее поверхность. Верхняя площадка кургана уплощена, как у скандинавских курганов.

Шум-гора расположена на берегу реки Луги в Батецком районе Новгородской области. Высота сопки составляет 14 метров, диаметр основания 70 метров. Шум-гора имеет двухуровневую структуру. Поверхность сопки выложена кусками известкового плитняка, который вбит в грунт склонов террасами, то есть параллельно горизонту. В древности, сопка могла казаться идеально белым двухъярусным сооружением. Сейчас она покрыта слоем дерна толщиной 10-20 см, который сгладил ее поверхность. Верхняя площадка кургана уплощена, как у скандинавских курганов.

По результатам георадарных исследований Шум-горы было выяснено, что сопка имеет внутри себя камеру, расположенную ниже уровня горизонта и ведущий к ней широкий проход, начинающийся от пяточного камня. Подобную внутреннюю структуру имеют и египетские пирамиды. Возможно, именно внутренние полости кургана, обеспечивают уникальную способность сопки отражать и усиливать некоторые звуки.

Удивительно, но Шум-гора практически не подвергалась разграблению, поскольку выложена каменными плитам, которые не дают возможности проникнуть вглубь кургана без применения серьезной техники.

Удивительно, но Шум-гора практически не подвергалась разграблению, поскольку выложена каменными плитам, которые не дают возможности проникнуть вглубь кургана без применения серьезной техники.

Безусловно, такие величественные сооружения имеют свои устойчивые предания. Так легенды связывают эту сопку с могилой князя Рюрика. Дословно сказание звучит так: «Была битва поздней осенью, на северном берегу Луги. Рюрик был тяжело ранен и погиб. Холодно было, земля смерзла, тело его засыпали камнями. Остались 12 человек с ним. Весной тело Рюрика перенесли через реку в местечке «Каменья» с огнями, на южный берег Луги, где похоронили в большом кургане, в золотом гробу и с ним 40 бочонков серебряных монет. Похоронили с конем и позолоченным седлом. Вместе с ним похоронили этих 12 человек головами по кругу…» Собственно, документов подтверждающих эту легенду, пока не найдено, но и сама по себе сопка, намного превосходящая по размерам «Олегову могилу» в Старой Ладоге, вызывает достаточный интерес.

Холмистые берега Луги реки и достопримечательности, расположенные по маршруту Новгород-Луга, относят нас не только в далёкое прошлое, где Российская государственность находилась ещё на заре своего становления, но здесь же, повсеместно подчёркнута близость более поздней Российской истории.

Захарович Муравьёв (1794 – 1846 гг.) родился и провёл детские годы в д. Теребони. На территории усадьбы сохранилась домовая церковь Казанской иконы Божьей матери, и усадебный парк XVIII – XIX вв. Усадьба расположена на левом берегу реки Луга.

В д. Саблё располагается церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1804 года постройки. Вид, который открывается на неё с противоположного берега реки Луга, потрясает! Культовая архитектура великолепно и гармонично вписывается в окружающий пейзаж. В любое время года эта живая картина наполнена яркими красками, и создаётся впечатление, что историческая значимость памятника XIX века меркнет перед его эстетической ценностью!

В д. Чёрное завершается реставрация церкви Вознесения Господня (1828г.). Здесь во время Великой Отечественной войны находился военный госпиталь. Долгое время церковь пустовала, находилась в запустении, и вот сейчас, по заказу Новгородской Епархии проводятся реставрационные работы.

В д. Чёрное завершается реставрация церкви Вознесения Господня (1828г.). Здесь во время Великой Отечественной войны находился военный госпиталь. Долгое время церковь пустовала, находилась в запустении, и вот сейчас, по заказу Новгородской Епархии проводятся реставрационные работы.

в д. Городня был полностью отреставрирован в 2007 году. Теперь этот памятник культовой архитектуры начала XIX века стал, едва ли, не самым приметным храмом на территории района. То и дело, возникают предложения, разместить изображение храма на гербе Батецкого муниципального района.

Продолжая разговор об усадьбах и парках (начатый несколькими абзацами ранее), следует отметить, что на территории района находятся 7 усадебных комплексов ХVIII-ХIХ вв.

Усадьба «Дубцы», расположенная в райцентре, с 70-х годов XIX и до революции принадлежала известной династии ювелиров Сазиковых. Последним владельцем усадьбы был Николай Валентинович, член экономической и землеустроительной комиссии Лужского уездного земства. В начале XX века на его средства при станции Батецкая была построена церковь Святого Духа. Кроме того, именно ему, Сазикову, районный центр обязан своим нынешним расположением. Он был человеком предприимчивым, и строительство железной дороги, планировавшееся всего в нескольких километрах от его владений, не могло оставить его равнодушным, ведь землю под пути и сооружения станций выкупали у частных владельцев и, по видимому, за большие деньги. Поэтому Сазиков приложил максимум усилий, чтобы в проект были внесены поправки, и железная дорога всего на несколько километров была смещена к западу, пройдя через его владения. Так станция, которую по первоначальному проекту должны были построить вблизи деревни Батецко, оказалась построенной на 5 километров западнее.

Усадьба «Дубцы», расположенная в райцентре, с 70-х годов XIX и до революции принадлежала известной династии ювелиров Сазиковых. Последним владельцем усадьбы был Николай Валентинович, член экономической и землеустроительной комиссии Лужского уездного земства. В начале XX века на его средства при станции Батецкая была построена церковь Святого Духа. Кроме того, именно ему, Сазикову, районный центр обязан своим нынешним расположением. Он был человеком предприимчивым, и строительство железной дороги, планировавшееся всего в нескольких километрах от его владений, не могло оставить его равнодушным, ведь землю под пути и сооружения станций выкупали у частных владельцев и, по видимому, за большие деньги. Поэтому Сазиков приложил максимум усилий, чтобы в проект были внесены поправки, и железная дорога всего на несколько километров была смещена к западу, пройдя через его владения. Так станция, которую по первоначальному проекту должны были построить вблизи деревни Батецко, оказалась построенной на 5 километров западнее.

В д. Подгорье расположен ещё один памятник садово-паркового искусства XIX в. – усадьба Милюковых. Как и в Дубецкой усадьбе, здесь сохранился лишь усадебный парк с фундаментами основных построек. Несомненно, парк усадьбы Милюковых привлекает своей «естественной» выразительностью. Многие десятилетия главным «архитектором» парка была сама природа. Так появились новые аллеи и лужайки! Теперь это прекрасное место для отдыха, где с одинаковым успехом можно устроить семейный пикник или остаться на ночную рыбалку.

На территории усадьбы в деревне Кострони, сохранился усадебный дом, построенный в начале XX в. Архитектурный замысел основного строения свидетельствует о крупном достатке владельца усадьбы, и напоминает о замечательной эпохе расцвета усадебной культуры в России на рубеже XIX – XX вв.

Среди достопримечательностей района нельзя не упомянуть о памятниках природы. Несколько населённых пунктов Батецкого района были отнесены к памятникам природно-ландшафтного типа. Это деревни, возраст которых составляет более 500 лет: д. Мроткино и д. Русыня, расположенные на территории Батецкого сельского поселения, и д. Чёрное, расположенная на территории Мойкинского сельского поселения. Их расположение, общий план размещения домов и хозяйственных построек позволяет рассматривать эти населённые пункты как территории, которые должны находиться под особой охраной.

На территории района расположены несколько озёр ледникового происхождения. Уникальность этих водоёмов состоит в том, что расположенные неподалёку друг от друга, они связаны общей системой подземных рек, и, несомненно, представляют собой сформированную тысячелетиями экосистему. Самое популярное из таких озёр в районе – оз. Борок, Далее, в Лужском направлении, – небольшое озеро, расположенное прямо у дороги Новгород-Луга, и, через несколько километров в том же направлении, – Сырецкие озёра, расположенные в Ленинградской области, сразу за чертой Батецкого района.

В райцентре расположен краеведческий музей. Музей был образован в 2000 году. За это время накопилось немало экспонатов, и теперь экскурсии по залам краеведческого музея могут длиться часами.

В музее – 6 залов, отражающих историю Батецкого края. Экскурсии проводятся на следующие темы: «Край родной – земля Батецкая» (обзор истории края); Великая Отечественная война на территории района; «Огнём опалённый – трудом возрожденный» (послевоенная история края); «Горница» (тканые и вязаные изделия, мягкая игрушка); «Жил был художник один …» (выставка картин самодеятельного художника ); «История Городенского народного фольклорного хора».

В одном из залов краеведческого музея регулярно работает выставка декоративно-прикладного творчества, на которой представлены работы мастеров района. В выставочном зале размещаются работы художников, картинная галерея, творческие изделия. Историко-краеведческий клуб «Страницы родословной земляков» знакомит жителей района с трудовыми и боевыми подвигами старшего поколения. Участники клуба (школьники, молодёжь) изучают историю края через призму воспоминаний современников прошлых лет, формируя правильное, непредвзятое отношение к собственной истории.

В одном из залов краеведческого музея регулярно работает выставка декоративно-прикладного творчества, на которой представлены работы мастеров района. В выставочном зале размещаются работы художников, картинная галерея, творческие изделия. Историко-краеведческий клуб «Страницы родословной земляков» знакомит жителей района с трудовыми и боевыми подвигами старшего поколения. Участники клуба (школьники, молодёжь) изучают историю края через призму воспоминаний современников прошлых лет, формируя правильное, непредвзятое отношение к собственной истории.

Основной достопримечательностью района являются люди, с которыми связана история края. Немалый вклад в развитие района внесли работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения. Многие из них отмечены правительственными наградами.

История Новгородского района

Историю Новгородского района, как и всех районов в области,  принято начинать с 1927 года — тогда 1 августа Постановлением ВЦИК РСФСР было окончательно утверждено административно-территориальное деление Северо-Западной области, куда вошла и Новгородская губерния, вместо которой выделялось два округа из 32 районов.

принято начинать с 1927 года — тогда 1 августа Постановлением ВЦИК РСФСР было окончательно утверждено административно-территориальное деление Северо-Западной области, куда вошла и Новгородская губерния, вместо которой выделялось два округа из 32 районов.

Но идеи такого деления высказывались еще до революции, их реализация усиливалась в условиях нэпа. Да и район прямо продолжал историю Новгородского уезда, что формировался с XVI века. А всего люди заселяют край уже несколько тысячелетий.

Предместья Новгорода реально выделялись как своеобразная новгородская округа более тысячи лет назад. Здесь выявлено свыше десятка кладов «восточных» монет IX – Х вв. Селение Георгий у реки Веряжи дало археологам бронзовый перстень VIII века, подобные которому встречены у низовий Дона и Волги. Холопий Городок порадовал исследователей кладом средневековых железных предметов VIII – IХ вв.

Археологическим богатствам новгородской округи посвящены труды , , и других выдающихся исследователей.

Села и деревни

История района – это история сел и деревень, многие из которых заслуживают отдельного описания. На берегу Малого Волховца стоит деревня Волотово, где архиепископ Моисей в 1352 г. поставил церковь Успения. Эта округа овеяна сказаниями и легендами. Волотово поле могло возникнуть у капища языческого бога Велеса («велета» - могучего тура, богатыря). Возвышенность к западу от церкви называют Слудкой («слуда» — утес, скала). Якобы здесь хоронили новгородцев VIII — IX веков, в том числе в одной из сопок (не сохранилась).

На берегу Малого Волховца стоит деревня Волотово, где архиепископ Моисей в 1352 г. поставил церковь Успения. Эта округа овеяна сказаниями и легендами. Волотово поле могло возникнуть у капища языческого бога Велеса («велета» - могучего тура, богатыря). Возвышенность к западу от церкви называют Слудкой («слуда» — утес, скала). Якобы здесь хоронили новгородцев VIII — IX веков, в том числе в одной из сопок (не сохранилась).

Село Ракомо считалось «государевым» (великокняжеским) и в 1501 г. насчитывало 47 дворов, тогда как подавляющее большинство деревень имело не более нескольких дворов. Службу в здешней церкви нес поп с редким именем Фауст. Ракомские крестьяне непосредственно поставляли к столу московских наместников в Новгороде мясо и капусту, репу и другую продукцию. Иван Грозный пожаловал село Клопскому монастырю, но затем его вновь отнесли к Дворцовому приказу.

![]() Памятники истории

Памятники истории

На речном острове у деревни Родионово возник в XII веке Никольский монастырь (упразднен в XYIII веке).

Всего на территории современного Новгородского района было около 30 монастырей. Всего четверть века назад были разобраны постройки Савво-Вишерского монастыря, как не имеющие архитектурной ценности. На их месте встала стандартная школа. Монастырь основан в 1417 году Саввой — сыном тверского боярина Ивана Васильевича Борозды, родоначальника дворянского рода Бороздиных. пожаловал монастырю поместье с крестьянами, а Борис Годунов специальной грамотой строго запретил вырубать монастырский лес. Здесь давно любимые грибниками места, опаленные сражениями минувшей войны.

Савино после войны стало центральной усадьбой одного из ведущих в области совхозов. Он дал двух Героев Социалистического Труда — (знатный картофелевод жил в деревне Слутка) и доярку . Высокое звание было и у председателя колхоза «Искра» , страстного любителя истории родного края.

Тесное переплетение древнего и недавнего прошлого характерно для десятков населенных пунктов района. Эти пункты нередко играли принципиальную роль во всей новгородской истории. Перевоз через Мсту у и Дмитрий Донской поставили под контроль Антониева монастыря. В селе останавливались передовой отряд Ивана III и царь Иван Грозный. На берегах Мсты проходили упорные сражения в начале XVIII века со шведами. Возвращаясь из Москвы, на высокой Бронницкой горе, допускают, бывала Екатерина II. Якобы в память об этом и встал на горе Введенский храм с приделом великомученицы Екатерины.

По Новгородскому уезду проходила значительная часть дороги из Петербурга в Москву, о чем ярко рассказал не только . Служивший в России испанец Агустин Бетанкур обеспечил к 1824 году возведение через Малый Волховец знаменитого Синего моста (деревянные части моста были покрашены синей масляной краской). Мост был разрушен в годы минувшей войны, перестроен, но название сохранил. От Мсты к Волхову были прорыты Сиверсов и Вишерский каналы, игравшие в XIX веке важную роль для транспортировки грузов. А в 1843 году через Мсту шагнул мост, вероятно, сооруженный по проекту инженера-майора Казимира Рейхеля. Он тоже перестраивался.

По Новгородскому уезду проходила значительная часть дороги из Петербурга в Москву, о чем ярко рассказал не только . Служивший в России испанец Агустин Бетанкур обеспечил к 1824 году возведение через Малый Волховец знаменитого Синего моста (деревянные части моста были покрашены синей масляной краской). Мост был разрушен в годы минувшей войны, перестроен, но название сохранил. От Мсты к Волхову были прорыты Сиверсов и Вишерский каналы, игравшие в XIX веке важную роль для транспортировки грузов. А в 1843 году через Мсту шагнул мост, вероятно, сооруженный по проекту инженера-майора Казимира Рейхеля. Он тоже перестраивался.

Рейхель получил от правительства имение из нескольких деревень на берегу реки Ниша. Здесь в 1835 году была поставлена большая восьмикрылая мельница голландского типа. Рядом возникшее селение назвали Новая Мельница. В округе стал действовать гончарный завод, приобретенный в 1892 году предпринимателем (он имел заводы и у Чудова). Так начиналась история фарфоро-фаянсового завода «Пролетарий», ныне известного почти всей стране. Центр средневекового погоста – в Божонке. На базе бывшего литейного цеха «Пролетария» в Броннице в 1966 году стал действовать завод «Возрождение», особо известный своей «синей» (кобальтовой) посудой.

Среди достопримечательностей района — памятное место, где находилась усадьба Онег, в которой провел несколько лет жизни будущий композитор . Хутынский монастырь связан с деятельностью академика, богослова (монаха Евгения), друга . Новоселицы (чуть севернее Бронницы) были базой Аракчеевского кадетского корпуса, где учился отец . Под Новгородом родился и академик , один из первых русских экологов. В селе Бронница сохраняется могила поэта , первого председателя Новгородской ассоциации пролетарских писателей. Этот список можно продолжать и продолжать.

Годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны большая часть района оказалась в оккупации, стала местом жестоких сражений. За подвиги на этой земле тысячи советских людей получили высокие  правительственные награды.

правительственные награды.

На территории района находятся десятки братских могил, воинских захоронений, мемориалов – Мясной Бор, Савино, Волотово… Воины Волховского фронта 795 дней и ночей сдерживали натиск врага на рубеже у деревни Волотово. Дальше этого рубежа немецко-фашистские войска не продвинулись ни на шаг!

Здесь в 1974 году был открыт мемориал «Линия обороны». В районе действовали десятки партизанских отрядов. Окончательно район был освобожден к февралю 1944 года.

Достопримечательности Новгородского района

Окрестности Новгородского района богаты замечательными памятниками. Они - свидетели многих славных событий в истории, манят к себе своей сказочной красотой.

Памятники истории и культуры Новгородского района связаны с великими именами. Новгородский князь Мстислав Великий, сын Владимира Мономаха заложил в 1103 году на Городище храм Благовещения. Он был перестроен в XIV в. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен, но сохраняются и исследуются руины.

Рюриково городище – археологический памятник на правом берегу Волхова. По данным раскопок, здесь непрерывно жили люди еще со времен неолита (VIII – III тысячелетие до н. э.). Если учесть, что последнее оледенение было здесь до IX в. до н. э., то, значит, люди пришли сюда вскоре после отступления льдов и живут здесь до сих пор.

Ученые считают, что именно сюда был призван на княжение легендарный Рюрик – основатель первой династий русских монархов – Рюриковичей. И что Новгород назван Новым Городом относительно Старого Города, находящегося на Городище. Площадь холма, на котором расположено Городище, невелика, вокруг него непригодные для постоянного заселения заливные луга, во время половодий холм становится островом. Поэтому, когда возможности роста Старого Города были исчерпаны, ниже по течению Волхова был основан Новый город, который известен нам как Великий Новгород.

Ученые считают, что именно сюда был призван на княжение легендарный Рюрик – основатель первой династий русских монархов – Рюриковичей. И что Новгород назван Новым Городом относительно Старого Города, находящегося на Городище. Площадь холма, на котором расположено Городище, невелика, вокруг него непригодные для постоянного заселения заливные луга, во время половодий холм становится островом. Поэтому, когда возможности роста Старого Города были исчерпаны, ниже по течению Волхова был основан Новый город, который известен нам как Великий Новгород.

В 1103 году сын князя Владимира Мономаха – новгородский князь Мстислав Владимирович заложил здесь церковь Благовещения – вторую после Софии каменную постройку Новгорода и перенес сюда свою резиденцию. В г. г. на месте разрушившегося храма был возведен новый, простоявший 600 лет. И стоял бы дальше, но фашистские снаряды разрушили его в годы войны. Это историческое здание представляет собой руины, по которым, тем не менее, возможно составить представление об утраченном.

Неотреставрированные руины на Городище – наглядное представление о непоправимом уроне нашему наследию, который был нанесен во время войны. Три года Новгород, занятый фашистами, был на линии фронта. Советская артиллерия получила приказ не стрелять по историческим памятникам (в древних церквах неприятель устраивал наблюдательные и корректировочные пункты). Фашистам же беречь было нечего, поэтому на советской стороне церкви оказались полностью уничтожены

Церковь Спаса–на-Нередице в 1198 г. возведена волей князя Ярослава Владимировича, «свояка» князя Всеволода Большое Гнездо (деда Александра Невского) и тезки отца Невского — Ярослава Всеволодовича, который правил в Новгороде с перерывами в 1215 — 1236 гг. Этот храм имеет мировую известность.

Церковь Спаса–на-Нередице в 1198 г. возведена волей князя Ярослава Владимировича, «свояка» князя Всеволода Большое Гнездо (деда Александра Невского) и тезки отца Невского — Ярослава Всеволодовича, который правил в Новгороде с перерывами в 1215 — 1236 гг. Этот храм имеет мировую известность.

Церковь Николы-на-Липне (устье Мсты) возведена волей архиепископа Климента в 1292 году. Это один из первых храмов, появившихся на Руси после установления татаро-монгольского ига и сохранившихся до наших дней. Архиепископ Моисей в 1355 г. повелел воздвигнуть церковь Михаила - на-Сковородке, где возник монастырь (полностью разрушен в годы войны). Недалеко отсюда, у истока Волхова из Ильменя, урочище Коломцы — выдающийся археологический памятник России. Напротив Коломцов— знаменитая Перынь с церковью Рождества.

В 1554 году был построен собор Владимирской богоматери Сырковского монастыря. Купцы Сырковы были уничтожены во время погромов округи Иваном Грозным.

В Николо-Вяжищском монастыре (ныне действующем) привлекают внимание Никольский собор 1685 г. и трапезная церкви Вознесения 1690 г.

В Николо-Вяжищском монастыре (ныне действующем) привлекают внимание Никольский собор 1685 г. и трапезная церкви Вознесения 1690 г.

Собор несколько суров и с точки зрения архитектуры, по-новгородски традиционен. Трапезная, напротив, нарядна, красочна, привлекает внимание своей декоративностью. И казалось, что два эти здания по архитектурным формам специально противопоставлены друг другу.

В 1958 году под руководством архитектора-реставратора начались обмерные и исследовательские, а в 1964 году - реставрационно-восстановительные работы. В 1984 году финансирование этих работ было прекращено, и Вяжищскому монастырю вновь стало грозить разрушение. Однако в 1989 году Вяжищский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Первая Литургия была совершена 11 сентября 1989 года, а 31 марта 1990 года состоялось освящение нижнего храма в честь свт. Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.

С 30 июня 1990 года монастырем управляет игумения Антония, в прошлом насельница Пюхтицкой обители. С 6 октября 1995 года Николо-Вяжищский монастырь возведен в статус ставропигиального. В настоящее время под руководством настоятельницы игумений Антонии в обители проживает до 15 насельниц, которые несут различные послушания. На послушаниях также трудятся добровольно помощники - приезжие паломники.

Монастырь владеет 40 га земельных угодий - это пашни, пастбища, сенокос и пр. Налажено подсобное хозяйство: скотный двор, теплицы. Но Вяжищской обители предстоит еще большой объем восстановительных работ. Святыня обители - мощи свт. Евфимия, почивают под спудом в храме, посвященном его имени. Другая известная святыня монастыря - чудотворная икона свт. Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца находится в музее Московского Кремля.

Архитектурные сооружения обители являются бесценным памятником культуры Новгородской земли. Монастырь славится необыкновенным разнообразием изразцов, украшающих здание храмового комплекса.

Архитектурные сооружения обители являются бесценным памятником культуры Новгородской земли. Монастырь славится необыкновенным разнообразием изразцов, украшающих здание храмового комплекса.

Варлаамо-Хутынский монастырь - находится на правом берегу реки Волхов в Новгородском районе Новгородской области, в 7 км от Великого Новгорода и 3 км от Кречевиц.

Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось "Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам (в миру Алекса Михалевич). Однажды к нему прибыл князь Ярослав. Святой Варлаам, благославляя его, сказал "будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим" Это приветствие изумило князя, не знавшего еще о рождении младенца (это было в 1190 году). Срубив келию и одержав победу над нечистой силой, он поставил сначала деревянный, а затем каменный храм во имя Преображения Господня (церковь Спаса на Хутыни). Церковь была освящена 6 августа 1192 года архиепископом Григорием. Храм не сохранился. После присоединения Новгорода к Москве был построен Спасо-Преображенский собор. Самой известной постройкой монастыря считают церковь Григория Армянского.

В 1462 году в Хутынский монастырь приехал Иван Васильевич III дабы поклониться святым мощам и по легенде стал выпытывать у игумена, почему не вскрывают раки, чтобы все могли прикладываться к святым мощам. Когда по его повелению стали раскапывать могилу преподобного Варлаама, из земли вырвался огненный столб, опалившие стену и южную дверь иконостаса. Иван Васильевич в ужасе побежал из церкви, ударяя посохом в землю, причем из земли выходил огонь не только в церкви, но и в монастыре. Бросив посох, царь в большом страхе покинул монастырь. Этот посох и опаленная дверь алтаря хранились в монастырской ризнице.

В 1611 году монастырь стал резиденцией командования шведов, напавших на Великий Новгород.

В Спасо-Преображенском соборе Хутынского монастыря захоронен прах великого русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи Алексеевны. Державин скончался в 1816 году в своем доме в имении "Званка". Гроб с телом покойного на барже по Волхову отправился в свое последнее пристанище. Во время Великой Отечественной войны монастырь был разрушен. Пострадала и могила Державина. В 1959 году состоялось перезахоронение останков поэта и его жены в Новгородском Кремле. В 1993 году, в связи с 250-летием поэта, его останки были возвращены в монастырь.

Монастырь был закрыт в 1925 году. C 20 апреля 1994 года - действующий женский монастырь.

Мясной Бор – это трагическая страница истории нашего Отечества, истории Великой Отечественной войны. С самого начала, как только Ленинград оказался в блокаде, предпринимались шаги для освобождения города на Неве от вражеской осады.

В январе 1942 года войска Волховского фронта начали наступление. Наиболее успешно действовала 2-я ударная армия. 17 января она успешно прорвала оборону в районе Мясного Бора. На момент наступления силы были неравны. Каждый метр давался ценой огромных потерь.

Немцы перебросили к Любани еще 2 дивизии и наступление 2-й Ударной Армии было приостановлено. Ширина прорыва под натиском противника уменьшилась до 4 км. К железной дороге Любан - Чудово враг стянул 6 свежих дивизий. Атаки наших войск отбрасывались ураганным огнем противника, подавить который артиллерия была не в силах. Наступившая весенняя распутица резко нарушила снабжение армии. Отвести войска не разрешала Ставка. Оставалась оборона. Враг стремился закрыть горловину прорыва и, стянув свежие силы, 19 марта перекрыл дорогу у Мясного Бора. Доставка войскам 2-й Ударной продовольствия и боеприпасов совсем прекратилась. По району прорыва враг вел беспрестанный артиллерийский и минометный огонь.

Прорыв стоил таких жертв, что узкую полоску истерзанного леса и болот к западу от д. Мясной Бор с марта 1942 г. стали называть“Долиной смерти”.

Прорыв стоил таких жертв, что узкую полоску истерзанного леса и болот к западу от д. Мясной Бор с марта 1942 г. стали называть“Долиной смерти”.

На выручку окруженным Верховный направил отличившегося в боях под Москвой командарма и кавалера орденов Ленина генерала Власова. Лесной массив к его прибытию превратился в месиво. Власов понимал: надо немедленно любой ценой выбираться из наглухо завязанного мешка. Но Сталин запретил отход. Пытаясь выйти из пекла, наши солдаты неимоверными усилиями сумели пробить коридор 700 м в д. Мясной Бор.

В окружение попали 8 дивизий и 6 бригад. Узел штаба армии был разбит. Управление войсками было нарушено. Машины встали, кончилось горючее. Вывоз раненых прекратился. Прорыв захлебнулся. Генерал Власов бежал, переодевшись в женское платье, оставив армию и сдался в плен. 20 мая на обессиленных и обескровленных солдат накинулись полчища болотных комаров. Наконец штаб армии отдает приказ уничтожить технику и прорываться к Мясному Бору, тяжело раненых оставить. К июлю все было кончено. Более 11 тысяч трупов остались гнить в лесах и болотах.

Трагедия Мясного Бора – трагедия всего советского народа. И сегодня потомки должны отдать последнюю дань погибшим солдатам. На воинском кладбище в Мясном Бору более 20 тысяч преданы земле, а многие десятки тысяч еще ждут своей очереди, когда о них вспомнят и отдадут погибшим последние почести.