На правах рукописи

Параметрическое рентгеновское излучение протонов в монокристаллах кремния и его применение для формирования рентгеновского пучка

на протонных ускорителях

01.04.07 – физика конденсированного состояния

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Нальчик– 2010

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия»

Научный руководитель: доктор физико-математических наук,

профессор, лауреат Государственной премии РФ

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук, профессор

кандидат физико-математических наук,

доцент Карпенко Сергей Валентинович

Ведущая организация: Ставропольский государственный университет

Защита состоится 1 июля 2010 г. в 1500 часов на заседании диссертационного совета Д 212.076.02 при Кабардино-Балкарском государственном университете 73, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кабардино-Балкарского государственного университета.

Автореферат разослан 30 мая 2010г.

Ученый секретарь

Ученый секретарь

диссертационного совета

Общая характеристика работы

Актуальность темы.

Диссертационная работа посвящена исследованию параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) протонов высокой энергии в монокристаллах кремния, его практическому применению для формирования рентгеновских пучков на ускорителях с целью расширения их функциональных возможностей и созданию дополнительных условий для реализации ряда прикладных задач на базе уже существующих протонных ускорителей. В качестве механизма генерации рентгеновского излучения с регулируемыми параметрами в работе рассматривается параметрическое рентгеновское излучение заряженных частиц в ориентированных монокристаллах.

Цель работы:

Цель диссертационной работы состояла в том, чтобы изучить особенности явления параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) протонов высокой энергии в монокристаллах кремния и оценить возможность применения данного явления для создания канала рентгеновского излучения на ускорителе У-70 Института физики высоких энергий (ИФВЭ). Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Теоретическое исследование и моделирование механизма параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) протонов с энергией 70 ГэВ в монокристалле кремния;

2. Определение необходимых параметров кристаллического радиатора, обработка и анализ экспериментального материала по исследованию влияния изгиба кристалла на физические свойства радиатора;

3. Математическое моделирование функционирования кристаллического радиатора в условиях многократного прохождения циркулирующего в ускорителе пучка протонов;

4. Выбор схемы формирования рентгеновского канала на экспериментальной базе ускорителя У-70 Института физики высоких энергий (ИФВЭ);

5. Изучение и выбор метода формирования излучения с регулируемой спектрально-угловой плотностью.

Научная новизна работы.

1. Впервые получено распределение спектральной плотности и угловые распределения параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) протонов с энергией 70 ГэВ в монокристалле кремния;

2. Разработан способ фокусировки ПРИ путем деформации кристаллического радиатора и предложена оригинальная конструкция кристаллического радиатора, свободная от влияния изгиба на ее параметры;

3. Экспериментально изучено влияние изгиба кристалла на физические свойства фокусирующего радиатора;

4. Выполнено моделирование процесса многооборотного наведения протонного пучка на кристаллический радиатор и процесса взаимодействия первичного пучка с кристаллом;

5. Предложены возможные способы организации рентгеновского пучка с регулируемой спектрально-угловой плотностью.

На защиту выносятся следующие основные положения.

1. Угловые распределения и распределения спектральной плотности параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) протонов с энергией 70 ГэВ в монокристалле кремния;

2. Параметры ПРИ протонов с энергией 70 ГэВ в условиях многократного прохождения частиц через радиатор и закономерности влияния изгиба кристалла на физические свойства фокусирующего элемента, полученные методами компьютерного моделирования.

3. Способ фокусировки ПРИ путем деформации кристаллического радиатора и предложения по конструкции кристаллического радиатора ПРИ, исключающая влияние деформации на эффективность излучения.

4. Механизмы и способы формирования рентгеновских пучков с регулируемой величиной эмиттанса и спектрально-угловой плотности излучения.

Практическая ценность работы.

Приведенные в диссертации результаты исследования используются на ускорителе У-70 ИФВЭ и открывают большие возможности по применению кристаллов как элементов систем формирования и диагностики пучка не только на действующих, но и на строящихся ускорителях на большие энергии, и кроме ИФВЭ могут быть использованы в других крупных научных центрах (ОИЯИ, ИТЭФ, LHC, SPS, CERN, FNAL, BNL, DESY, KEK и др.)

Личный вклад соискателя.

Соискатель лично проводил аналитические расчеты, компьютерное моделирование ПРИ протонов в кристаллах и принимал участие в экспериментах по изучению влияния изгиба кристалла на физические свойства фокусирующего радиатора, готовил данные и тексты, формулировал выводы для статей, докладов и препринтов, опубликованных с соавторами. Личный вклад соискателя в опубликованных работах состоит в постановке и решении проблем, планировании и обработке экспериментальных результатов, формулировке выводов и представлении большинства докладов на конференциях.

Соискатель полностью подготовил диссертацию, положения, которые выносятся на защиту и выводы. Таким образом, личный вклад автора диссертации в работу и получение научных результатов, выносимых на защиту, является определяющим.

Апробация результатов работы.

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях:

1. III Межвузовской научно - технической конференции Карачаево-Черкесского государственного технологического института (г. Черкесск, 1999г.),

2. II Всероссийском симпозиуме по математическому моделированию и компьютерным технологиям (г. Кисловодск, 2000г.),

3. XII Международной конференции по математическому моделированию, СТАНКИН (г. Москва, 200г.),

4. VII Межвузовской научно – практической конференции Карачаево-Черкесской государственной технологической академии (г. Черкесск, 2003г.),

5. IV Всероссийской конференции по математическому моделированию и компьютерным технологиям, (г. Кисловодск, 2004г.),

6. Международной научной конференции по исследованиям эффекта каналирования заряженных и нейтральных частиц «Channeling - 2006» (г. Фраскати, Италия, 2006г.),

7. III Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные системы и задачи управления» (п. Домбай, КЧР, 2008г.).

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 10 статей и 5 тезисов к докладам, список которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения и списка используемой литературы. Текст диссертации изложен на 110 страницах машинописного текста, включая 2 таблицы, 43 рисунка и библиографический список из 126 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Во введении кратко описаны тема диссертации, ее актуальность, цель и задачи работы, научная новизна работы, практическая ценность работы, положения, которые выносятся на защиту, личный вклад соискателя, апробация результатов работы, структура и объем диссертации, приведен список публикаций, в которых изложены основные материалы диссертации.

В первой главе даны основные теоретические представления о физике взаимодействия заряженных частиц с монокристаллами и эффектах, возникающих в результате такого взаимодействия. Изложены основные моменты теории каналирования протонов в прямых и изогнутых монокристаллах – основе теории взаимодействия заряженных частиц с кристаллами, и возможности применения этого эффекта в практических целях. Особое внимание уделено рассмотрению теории параметрического (квазичеренковского) рентгеновского излучения (ПРИ) частиц в монокристалле. Проведен анализ реализованных к настоящему моменту времени экспериментов по исследованию ПРИ электронов и ядер в кристаллах различной ориентации. Показано, что данное излучение может быть использовано в различных областях ускорительной техники, физического эксперимента и прикладных целях. В частности, полученные первые экспериментальные подтверждения наличия параметрического излучения в кристаллах для тяжелых частиц - релятивистских ядер открывают широкую перспективу для создания практически «бесфоновых» источников монохроматического рентгеновского излучения на протонных ускорителях.

Во второй главе обоснованы методы и представлены результаты численных расчетов ПРИ протонов с энергией 70 ГэВ, приведены результаты компьютерных экспериментов по исследованию прохождения частиц через кристалл под брэгговскими углами к различным кристаллографическим направлениям.

На рис.1. приведена геометрия углового распределения ПРИ, испускаемого в боковой (220) дифракционный рефлекс. Плоскость рисунка совпадает с плоскостью, образованной векторами скорости протона и обратной решетки кристалла.

![]()

Рис.1. Геометрия углового распределения рентгеновских фотонов в боковом дифракционном рефлексе ПРИ.

Энергия испускаемых фотонов ПРИ определялась как:

![]() , (1)

, (1)

где где ![]() порядок дифракции, d межплоскостное расстояние,

порядок дифракции, d межплоскостное расстояние, ![]() - угол ориентации плоскостей кристалла относительно направления скорости частицы

- угол ориентации плоскостей кристалла относительно направления скорости частицы ![]() и

и ![]() - углы определяющие направление регистрации излучения,

- углы определяющие направление регистрации излучения, ![]() = v/c,

= v/c, ![]() - диэлектрическая проницаемость материала мишени.

- диэлектрическая проницаемость материала мишени.

Показано, что в брегговских направлениях относительно направления пучка заряженных частиц испускается квазимонохроматическое рентгеновское излучение, частота которого определяется типом и ориентацией кристалла относительно скорости заряда. Помимо “центрального пятна” излучения, имеют место также и “боковые пятна” излучения с углами  .

.

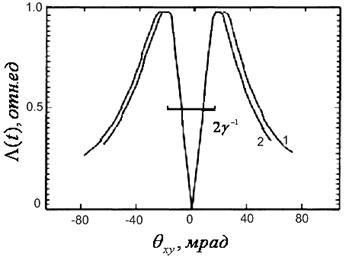

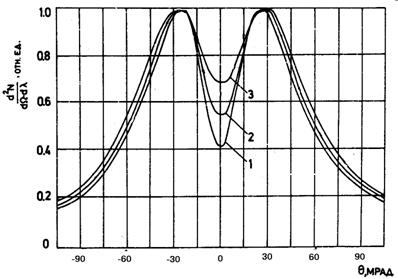

Результаты расчетов угловых распределений в плоскости излучения для ![]() B = 400 и 100 (110)- кристалла кремния представлены на рис. 2. Угол максимальной интенсивности ПРИ в расчетных распределениях близок к величине эффективного угла испускания излучения, определяемого как

B = 400 и 100 (110)- кристалла кремния представлены на рис. 2. Угол максимальной интенсивности ПРИ в расчетных распределениях близок к величине эффективного угла испускания излучения, определяемого как  , где

, где ![]() м - среднеквадратичный угол многократного рассеяния протона в кристалле, ωр и ω- соответственно плазменная частота и частота излучения фотона. В нашем случае

м - среднеквадратичный угол многократного рассеяния протона в кристалле, ωр и ω- соответственно плазменная частота и частота излучения фотона. В нашем случае ![]() ф≈ γ-1, так как величины ωр2/ω2 и

ф≈ γ-1, так как величины ωр2/ω2 и

Рис. 2. Угловые распределения фотонов ПРИ в боковой рефлекс для кристалла кремния толщиной 100 мкм. Энергия протонов 70 ГэВ, θB=400(1), θB=100(2).

Для минимизации поглощения фотонов в веществе кристалла перспективнее использовать асимметричную геометрию облучения кристалла (рис. 3), так называемый случай перехода Лауэ-Брэгга. Так если 70 ГэВный протон движется внутри кристалла на расстоянии от его поверхности, меньшем длины поглощения фотонов, спектральная плотность излучения составит ~ 6 ·10-8 ф/р. эВ, при ![]() B = 400 и ~ 3,5·10-8 ф./р. эВ, при

B = 400 и ~ 3,5·10-8 ф./р. эВ, при ![]() B = 100 .

B = 100 .

Рис. 3. Асимметричная геометрия облучения кристалла при генерации ПРИ.

Очевидно, что данная геометрия наиболее перспективна так, как она позволяет, используя периферийную часть протонного пучка, организовать дополнительный канал для работы с рентгеновским излучением. Учитывая малое поглощение фотонов в асимметричной геометрии по сравнению с геометрией Лауэ, возможно использование более протяженных кристаллов для получения рентгеновского излучения с наибольшей интенсивностью. При незначительном поглощении фотонов, темп роста спектрально-угловой плотности ПРИ существенен пока среднеквадратичный угол многократного рассеяния протонов  , что и является критерием для выбора оптимальной длины кристалла. Дальнейшее увеличение длины кристалла приводит к существенному увеличению ширины углового распределения и, как следствие, к насыщению роста спектрально - угловых характеристик излучения.

, что и является критерием для выбора оптимальной длины кристалла. Дальнейшее увеличение длины кристалла приводит к существенному увеличению ширины углового распределения и, как следствие, к насыщению роста спектрально - угловых характеристик излучения.

С этой точки зрения, в случае протонов, для генерации пучков ПРИ могут использоваться кристаллы в ![]() раз протяженнее, чем для электронов такой же энергии. Поэтому в качестве фактора, ограничивающего длину используемого кристалла, в случае протонов, следует считать их ядерное взаимодействие и в качестве параметра, определяющего оптимальную длину кристалла, в этом случае выступает уже не LR- радиационная, а LЯ- ядерная длина. В нашем случае LЯ= 30 см и при

раз протяженнее, чем для электронов такой же энергии. Поэтому в качестве фактора, ограничивающего длину используемого кристалла, в случае протонов, следует считать их ядерное взаимодействие и в качестве параметра, определяющего оптимальную длину кристалла, в этом случае выступает уже не LR- радиационная, а LЯ- ядерная длина. В нашем случае LЯ= 30 см и при  выход рентгеновских фотонов может достигать величины ~ 10-2 ф/р.

выход рентгеновских фотонов может достигать величины ~ 10-2 ф/р.

Представлены также результаты моделирования движения и излучения релятивистских протонов в процессе их многократного прохождения через кристалл, установленный в кольцевом ускорителе. Движение частиц в ускорителе моделировалось матричным методом с учётом многократного прохождения протонов через монокристалл. Если r отклонение частицы от равновесной орбиты в радиальной плоскости ускорителя, а  проекция на горизонтальную плоскость пространственного угла рассеяния на мишени, где s- азимутальная координата, то для любого азимута в ускорителе справедливо соотношение:

проекция на горизонтальную плоскость пространственного угла рассеяния на мишени, где s- азимутальная координата, то для любого азимута в ускорителе справедливо соотношение:

, (2)

, (2)

здесь n - число оборотов по кольцу, ![]() – матрица оборота. Для дефлектора длиной

– матрица оборота. Для дефлектора длиной ![]() установленного на азимуте s кольца перпендикулярно равновесной орбите на выходе из дефлектора имеем:

установленного на азимуте s кольца перпендикулярно равновесной орбите на выходе из дефлектора имеем:

. (3)

. (3)

Если исходный пучок согласован с ускорителем, то его фазовые эллипсы

, (4)

, (4)

совпадают с линиями равновесной орбиты, функции ![]() и

и ![]() определяются магнитной системой. Непосредственное увеличение эмиттанса пучка определялось из уравнения фазового эллипса:

определяются магнитной системой. Непосредственное увеличение эмиттанса пучка определялось из уравнения фазового эллипса:

, (5)

, (5)

где  .

.

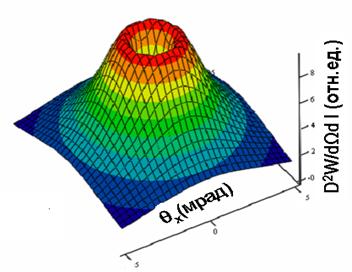

Моделирование прохождения протонов непосредственно через кристалл проведёно в рамках кинематической теории ПРИ. Были получены угловые и спектральные характеристики ПРИ для различных углов входа частиц в кристалл относительно плоскости (220). На рис.4 и 5 представлены результаты моделирования углового распределения фотонов и спектрально-угловой плотности ПРИ протонов с энергией 70 ГэВ в кристалле кремния толщиной 100 мкм. Полученные результаты находятся в хорошем согласии с теорией. Угол максимальной интенсивности ПРИ в полученных распределениях близок к величине эффективного испускания рентгеновских квантов θγ ~ ![]() -1.

-1.

Рис.4. Результаты моделирования угловых распределений ПРИ протонов с энергией 70 ГэВ в кристалле кремния толщиной 100 мкм. для θB=400.(кривая 1 – угловая расходимость первичного пучка δ~0.1 мрад, 2 -δ~1.5 мрад, 3- δ~2.0 мрад).

Рис.5. Спектрально-угловая плотность ПРИ протонов с энергией 70 ГэВ.

В ходе моделирования показано, что в (220) дифракционный рефлекс кристалла кремния 70 ГэВные протоны излучают фотоны с энергиями, кратными Е =5 кэВ и Е =18,5 кэВ соответственно для θB=400 и θB=100. Полные выходы фотонов с учётом кратности прохождения достигают десятков фотонов за цикл ускорителя в зависимости от толщины радиатора. Компьютерный эксперимент показал, что высокая спектральная плоскость и значительные углы излучения относительно направления движения протонов делают ПРИ весьма перспективным инструментом для формирования рентгеновских пучков и диагностики протонных пучков на современных ускорителях.

В третьей главе приведены результаты расчета, моделирования и экспериментального исследования кристаллического радиатора и его узлов. Показано, что при выборе материала для изготовления радиаторов излучения требования к совершенству кристаллов возрастают. Обосновано, что из всех типов дефектов – точечных (междоузельные атомы и вакансии), линейных (дислокации), двумерных (дефекты упаковки) и трехмерных (аморфные кластеры) особое внимание следует уделять дислокациям, так как влияние других дефектов можно свести к минимуму выбором более совершенных кристаллов.

Показано, что точечные дефекты, например вакансии, вызывают нарушения лишь в окрестности одного или нескольких узлов решетки. Дислокации же приводят к линейным нарушениям структуры, особенно при деформации кристалла. Возникающие при деформации краевые и винтовые дислокации являются стоками для точечных дефектов, генерируемых частицами и рентгеновскими квантами высоких энергий проходящих через кристалл.

Для изучения влияния изгиба на функциональные свойства радиатора были обработаны и проанализированы данные, полученные в экспериментах с недеформированной и изогнутой кремниевой мишенью на пучке протонов с энергий 100 МэВ. Эксперимент был основан на известном факте, заключающимся в том, что при взаимодействии импульсного пучка протонов средней энергии с недеформированной твердотельной мишенью, процесс генерирования акустического излучения носит термоупругий характер и сопровождается увеличением амплитуды, генерируемого в кристалле акустического сигнала. Кроме того, возникающие в результате облучения нестационарные акустические поля сами являются источником дополнительных напряжений внутри вещества.

Среднее значение мощности поглощенной дозы в радиаторе вдоль направления падающего пучка много больше среднего значения поглощенной дозы в поперечном направлении, следовательно уравнение теплопроводности для х- компоненты вектора смещения ![]() можно записать как:

можно записать как:

, (6)

, (6)

где ![]()

![]() и

и ![]() продольная скорость звука и мощность поглощенной дозы соответственно. Вычисления на основе эквивалентной задачи Коши показали, что воздействие на образец интенсивного протонного пучка неизбежно приводит к возникновению дополнительных деформаций в мишени и как следствие усиливает процесс дефектообразования, что необходимо учитывать в процессе разработки конструкции радиатора. На рис.6 приведена зависимость

продольная скорость звука и мощность поглощенной дозы соответственно. Вычисления на основе эквивалентной задачи Коши показали, что воздействие на образец интенсивного протонного пучка неизбежно приводит к возникновению дополнительных деформаций в мишени и как следствие усиливает процесс дефектообразования, что необходимо учитывать в процессе разработки конструкции радиатора. На рис.6 приведена зависимость![]() амплитуды генерируемого в мишени акустического сигнала от числа частиц в импульсе ускорителя при длительности тока 0,4 мкс.

амплитуды генерируемого в мишени акустического сигнала от числа частиц в импульсе ускорителя при длительности тока 0,4 мкс.

Рис.6. Зависимость амплитуды акустического сигнала от тока пучка.

Данная зависимость получена в результате обработки экспериментального материала и подтверждает наличие устойчивых корреляционных связей между длительностью импульса тока ускорителя и пространственно-временными характеристиками генерируемых акустических колебаний.

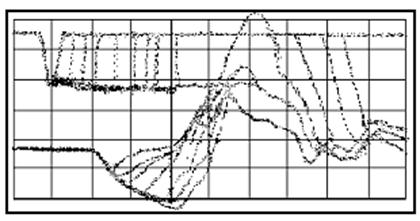

Акустический сигнал при распространении в мишени изменяет форму - дифференцируется, становится биполярным и симметричным. Время необходимое для дифференцирования сигнала зависит от продольной скорости звука и размеров зоны взаимодействия с пучком. На рис.7 изображены осциллограммы акустического сигнала, генерируемого протонным пучком с энергией 100 МэВ в кристалле кремния при различных уровнях деформации. Анализ экспериментальных данных о зависимости амплитуды акустического сигнала, возбуждаемого пучком в процессе его прохождения через мишень от угла изгиба монокристалла показал существенное возрастание амплитуды сигнала с увеличением кривизны кристалла.

Рис.7. Осциллограммы (наложенные) акустического сигнала для различных радиусов изгиба кристалла. Вертикальная шкала 0.2 В/дел., горизонтальная - 2 мкс/дел.

В четвертой главе представлены результаты исследования, посвященные выбору схемы, расчету и другим вопросам формирования канала рентгеновского излучения в экспериментальной зоне ускорителя У-70 ИФВЭ. Рассмотрены основные методы получения рентгеновских пучков, применяемые в настоящее время в практике физического эксперимента. Значительное внимание уделено рассмотрению синхротронного излучения, как основному методу формирования таких пучков. Рассмотрены основные принципы, лежащие в основе современных методов фокусировки и разложения в спектр рентгеновского излучения, проведен анализ существующих методов управления рентгеновским излучением.

Как это было показано в третьей главе, при изгибе кристалла возникают дополнительные дефекты кристаллической структуры в его поверхностном слое. Так изгиб кристалла на небольшой угол (~10 мрад) примерно вдвое увеличивает число дефектов, что естественно снижает полный выход фотонов ПРИ и ставит под вопрос эффективность фокусировки. Вышеуказанная проблема может быть устранена, если использовать дефлектор, состоящий из набора коротких не деформированных кристаллических пластинок, ориентированных относительно друг друга с угловым шагом ![]() ~ 1/

~ 1/![]() .

.

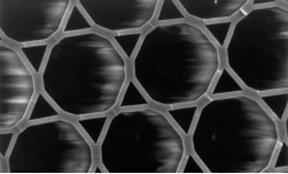

На рис.8 показана предлагаемая для практического применения «гребешковая» конструкция кристаллического дефлектора, состоящая из множества прямых кристаллов на общей изогнутой платформе.

Рис.8. «Гребешковая» конструкция кристаллического дефлектора.

Данный дефлектор может быть изготовлен из цельного куска кремния путем нанесения периодических надрезов с заданным шагом, после чего кристалл изгибается, вследствие чего обеспечивается равномерный наклон зубьев с угловым шагом ∆φ= L/nR, где n- число зубьев, L- длина дефлектора, R- радиус изгиба. Рабочая поверхность такого дефлектора может быть обработана так, чтобы аморфный слой составил не более 0.1 мкм. Отсутствие деформации делает невозможным появление новых дефектов кристаллической структуры, связанных с изгибом кристалла.

В работе проводилось компьютерное моделирование процесса генерации и транспортировки излучения в экспериментальную зону и условий функционирования предлагаемого рентгеновского канала. На рис. 9 представлена возможная схема рентгеновского канала на протонном ускорителе ИФВЭ У-70.

Рис. 9. Схема организации рентгеновского канала на протонном ускорителе У-70.

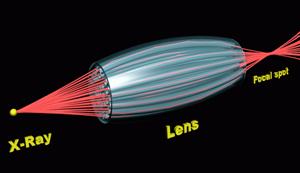

Мишень из кристалла кремния длинной до 10 см может размещается в периферийной части циркулирующего пучка, внутри вакуумной камеры ускорителя. Использование протяженных кристаллов для организации на протонных ускорителях каналов рентгеновского излучения приводит к достаточно большому размеру сформированного пучка. Фокусировка гамма - пучка в этом смысле имеет огромное значение, так как по результатам моделирования существенно уменьшает размер пучка и дает примерно пятикратное усиление спектральной плотности ПРИ в фокусе дефлектора. В связи с этим были дополнительно рассмотрены эффективные методы формирования рентгеновского пучка, основанные на использование капиллярной оптики. Капиллярная оптика впервые позволила реально управлять рентгеновским излучением в широком диапазоне частот. Принцип работы фокусирующей поликапиллярной линзы и его структуру легко понять из рис. 10.

. Рис.10. Поликапиллярная рентгеновская линза и ее структура[122].

Если в канале, в фокальной плоскости сфокусированного рентгеновского пучка, разместить такую линзу или полулинзу (разрезанную поперек в месте максимального диаметра), то на выходе канала будет сформирован соответственно остросфокусированный, с высокой спектральной плотностью излучения пучок или практически параллельный пучок фотонов с минимальной расходимостью.

На рис.11 представлен результат моделирования горизонтальной проекции углового распределения ПРИ до и после полулинзы. Видно, что применение рентгеновской оптики может увеличить спектрально – угловую плотность ПРИ примерно на порядок.

Рис.11. Горизонтальная проекция углового распределения ПРИ протонов с энергией 70 ГэВ до и после полулинзы.

Наряду с основными задачами формирования рентгеновских пучков в диссертации достаточно подробно рассмотрены детали процесса наведения первичного протонного пучка на радиатор, проблема скин-слоя и эффективности кристаллического радиатора. Приведены возможные перспективные области прикладного применения предлагаемого рентгеновского канала. В таблице 1 представлены результаты моделирования эффективности многократного прохождения частиц через кристалл для различных значений аморфного слоя (скин-слоя)![]() . Видно, что высокая эффективность достигается при t 0.3 мкм.

. Видно, что высокая эффективность достигается при t 0.3 мкм.

Таблица 1. Эффективность многократного прохождения частиц пучка через кристалл.

|

Толщина t слоя (мкм) |

0.1 |

0.3 |

1 |

3 |

10 |

30 |

100 |

|

аморфный слой |

0.96 |

0.93 |

0.89 |

0,81 |

0.71 |

0.59 |

0.32 |

|

ядерное взаимодействие |

0.94 |

0.87 |

0.81 |

0.73 |

0.68 |

0.39 |

0.19 |

Таким образом, рентгеновские пучки, сформированные на основе совместного использования кристаллов и капиллярной оптики для формирования рентгеновского пучка обладают существенными преимуществами, а системы, созданные на их основе могут стать уникальным инструментом для осуществления ряда прикладных исследований. Несомненно, создание такого канала на базе функционирующих протонных ускорителей позволит создать условия для исследования широкого класса явлений и может явиться уникальным инструментом для целого ряда прикладных работ.

В заключении приведены наиболее важные научные результаты, полученные и представленные в диссертации, основной вывод и рекомендации по использованию полученных результатов.

Наиболее важные научные результаты, полученные и представленные в диссертации.

1. Получены распределения спектрально-угловых характеристик параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) протонов с энергией 70 ГэВ в монокристалле кремния.

2. Предложен способ фокусировки ПРИ путем деформации кристаллического радиатора и экспериментально исследовано влияние деформации на параметры кристаллического радиатора. Разработана конструкция кристаллического радиатора ПРИ, исключающая влияние деформации на эффективность излучения.

3. Разработан и создан пакет программ по обработке экспериментальных данных и компьютерному моделированию процессов взаимодействия протонов с кристаллом и динамики прохождения частиц в кольцевом магните ускорителя в условиях циркуляции пучка и его многократного прохождения через радиатор.

4. Исследованы механизмы и способы формирования рентгеновских пучков с регулируемой величиной эмиттанса и спектрально-угловой плотности излучения и определена оптимальная схема рентгеновского канала на экспериментальной базе ускорителя У-70 ИФВЭ.

Основной вывод

В диссертации показано, что каналы рентгеновских пучков на протонных ускорителях, реализуемые на основе совместного использования кристаллов для формирования параметрического рентгеновского излучения и капиллярной оптики для управления генерируемым излучением, могут обеспечить уникальные условия для решения широкого круга прикладных задач.

Рекомендации по использованию полученных результатов

Приведенные в диссертации результаты исследования могут использоваться на ускорителе У-70 ИФВЭ и открывают большие возможности по применению кристаллов как элементов систем формирования и диагностики пучка не только на действующих, но и на строящихся ускорителях на большие энергии и кроме ИФВЭ могут быть использованы и в других крупных научных центрах (ОИЯИ, ИТЭФ, LHC, SPS, CERN, FNAL, BNL, DESY, KEK и др.).

Публикации

Основные содержания диссертационной работы отражено в 15 работах общим объемом 4,22 п. л. (авторских – 2,52 п. л.):

1. О возможности диагностики протонных пучков высоких энергий с помощью параметрического рентгеновского излучения в монокристаллах/ , // ЖТФ. – 2001. Т.71. В.8. С. 125 (из перечня ВАК)

2. Абазалиева гамма – пучок на протонном ускорителе/ , // Электронный журнал «Исследовано в России» – 2006. С– (из перечня ВАК)

http://zhurnal. ape. /articles/2006/141.pdf.

3. Bavizhev M. The Possible Source X – Rays from Proton Accelerator/ Bavizhev M., Goshokov R., Skuborev V.// Proceedings of the SPIE. – 2007. V.6634. P. 66340H. (из перечня ВАК)

4. Докумова процесса взаимодействия заряженной частицы с атомной цепочкой/ , // Тезисы докладов III Межвузовской научно - технической конференции. – Черкесск: КЧГТИ. – 1999. Т.1. С.63.

5. Аюбов деформации на характеристики кристаллического дефлектора/ , , // Препринт. – Н. Архыз. – 2000. №45.

6. Бавижев моделирование процесса параметрического рентгеновского излучения протонов высокой энергии в кристаллическом радиаторе, размещенных в кольцевом ускорителе/ , // Сборник трудов XII Международной конференции по математическому моделированию. – Москва: СТАНКИН. – 2000. Т.1. С.3.

7. Докумова акустического сигнала частицами высоких энергий в твердом теле. Компьютерный эксперимент/ , // Сборник научных трудов IV Всероссийского симпозиума по математическому моделированию и компьютерным технологиям. – Кисловодск. – 2000. Т.2. Ч.1. С.17.

8. Бавижев протонных пучков высоких энергий с помощью параметрического рентгеновского излучения в монокристаллах/ , // Препринт ИФВЭ. – Протвино. – 2000. №41

9. Бавижев метод диагностики протонного пучка частиц с помощью кристалла-дефлектора/ , // Доклады АМАН. – Нальчик. – 2001. Т.5. С.21,

10. Гошоков рентгеновское излучение протонов в изогнутом кристалле / , // Тезисы VII Межвузовской научно – практической конференции/ – Черкесск: КЧГТИ. – 2003. С.13.

11. Аюбов температурных и радиационных нагрузок в кристаллическом дефлекторе для фокусировки параметрического рентгеновского излучения/ , , // АМАН. – Нальчик. – 2004. Т.8. С.31.

12. Докумова эксперимент по генерации акустического излучения частицами высоких энергий в твердом теле/ , // Тезисы Всероссийской конференции по математическому моделированию и компьютерным технологиям, – Кисловодск. – 2004. –Т.1. С.37.

13. Аюбов параметрического рентгеновского излучения специальным устройством/ , // Тезисы XXVII Российской школы по науке и технике. – Миасс. – 2007. – 0,32 п. л.

14 Бавижев и нанокапиллярные системы для атомной литографии/ , , // Тезисы VII Международной научной конференции «Химия твердого тела и современные микро и нанотехнологии». – Кисловодск. – 2008. Т.1. С.114.

15. Бавижев траекториями атомных пучков нанокапиллярными системами – эффективный метод фабрикации наноструктур / , , , // Сборник материалов (тезисы) III Всероссийской научно - практической конференции «Перспективные системы и задачи управления» – Домбай. – 2008. Т.2. С.41-43.