Реферат по модулю № 17

Форсированная модернизация советского общества в 1930 - гг.

План:

1. Свёртывание НЭПа

2. Индустриализация страны

3. Коллективизация сельского хозяйства

4. Характеристика советского общества

5. Советская культура

1. Свертывание НЭПа

Непосредственным поводом для свертывания нэпа послужил очередной кризис хлебозаготовок зимой гг. В ноябре поставки сельскохозяйственных продуктов государственным учреждениям резко сократились, а в декабре положение стало просто катастрофическим. Страна оказалась в очень тяжелом положении. Еще в октябре 1927 г. говорил о "великолепных отношениях" с крестьянством. А в январе пришлось взглянуть правде в глаза: несмотря на хороший урожай, крестьяне поставили только 300 млн. пудов зерна (это было на 130 млн. меньше, чем в предыдущем году). Экспорт хлеба был поставлен под угрозу. Страна оставалась без валюты, необходимой для индустриализации. Вопрос о продовольственном снабжении городов оставался открытым. Серьезно осложнилась ситуация из-за снижения закупочных цен, дороговизны и дефицита промышленных товаров, неразберихи на пунктах сдачи зерна, слухов о начале войны, распространяемых в деревне. , видя происходящее, выдвинул теорию об обострении классовой борьбы в стране по мере продвижения к строительству социализма и призвал "отбросить" нэп.

Для выхода из создавшегося положения и его окружение решили прибегнуть к срочным и чрезвычайным мерам, похожим на продразверстку времен военного коммунизма и Гражданской войны. Он лично поехал в Сибирь с инспекционной проверкой. Остальные члены Политбюро ЦК РКП(б) направились в другие регионы страны (Поволжье, Урал, Северный Кавказ). На хлебозаготовки были мобилизованы 30 тыс. коммунистов в качестве "оперуполномоченных". Им поручалось осуществить чистку в ненадежных сельсоветах и партийных ячейках, создать на местах "тройки", которым надлежало найти спрятанные излишки, заручившись поддержкой бедняков (получавших 25% зерна, изъятого у более зажиточных крестьян), и на основе ст. 107 Уголовного кодекса, согласно которой любое действие, "способствующее поднятию цен", каралось лишением свободы сроком до трех лет, привлечь к уголовной ответственности всех неблагонадежных.

В итоге начали закрываться рынки, что было серьезным ударом не только для зажиточных крестьян, но и для всех сельских жителей. Изъятие излишков и репрессии углубили кризис. В ответ на это крестьяне на следующий год уменьшили посевные площади.

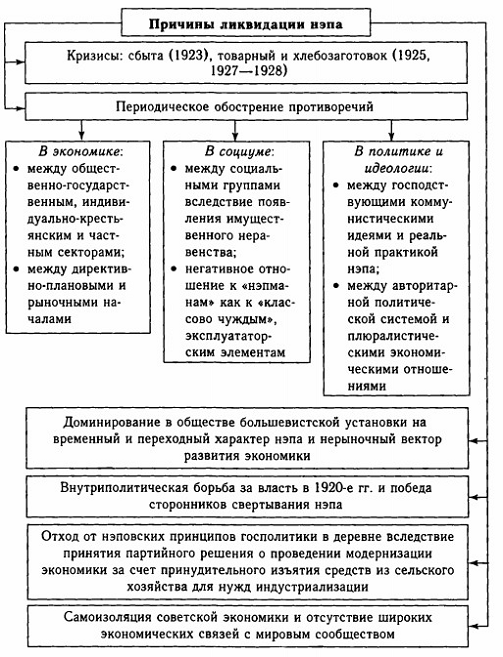

Из уроков хлебозаготовительного кризиса зимы гг. сделал ряд выводов, которые прозвучали во многих его выступлениях в мае - июне 1928 г. Основной из них состоял в следующем: необходимо сместить акцент с кооперации (которую в своих последних письмах и статьях так горячо защищал ) на создание "опор социализма" в деревне в виде колхозов и машинно-тракторных станций (МТС). Следовательно, кооперация как один из главнейших принципов нэпа заменялось на другие формы взаимоотношений между государством и крестьянами (прежде всего на принудительно-административные). 1928 г. уже не верил в нэп и готовился к его ликвидации (См. таблицу 1 «Причины ликвидации НЭПа»).

Показатели сельского хозяйства в гг. были катастрофическими. Несмотря на целый ряд репрессивных мер по отношению не только к зажиточным крестьянам, но и, в основном, к середнякам (конфискация хлеба в случае отказа продавать продукцию государству по закупочным ценам, в три раза меньшим, чем рыночные), зимой 19гг. страна получила хлеба меньше, чем год назад. Обстановка в деревне стала крайне напряженной. Поголовье скота уменьшилось. В феврале 1929 г. в городах снова появились продовольственные карточки, отмененные после окончания Гражданской войны. После закрытия большинства частных лавочек и кустарных мастерских как "капиталистических предприятий" дефицит продовольствия стал тотальным.

В глазах большинства руководителей, и в первую очередь , сельское хозяйство несло ответственность за экономические трудности еще и потому, что в промышленности показатели роста были вполне удовлетворительные (началась индустриализация и большая часть материальных средств вкладывалась именно в промышленность). Видимое отставание сельского хозяйства позволило объявить аграрный сектор главным и единственным виновником кризиса, поэтому аграрный сектор, по мнению большевиков, должен был быть реорганизован самым радикальным способом, заключавшимся в быстрой и решительной коллективизации. Большую часть крестьян-единоличников предполагалось объединить в коллективные хозяйства, и таким образом ликвидировать зависимость государства от частных хлебопоставок.

2. Индустриализация страны

К середине 1920-х гг. было завершено восстановление народного хозяйства, что означало достижение довоенного уровня экономического развития. Однако Советское государство продолжало отставать от ведущих мировых держав по основным промышленным показателям, поэтому основными стали проблемы модернизации промышленности - эта экономическая политика получила название "социалистическая индустриализация.

Традиционно считается, что курс на индустриализацию был определен на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г., где была поставлена задача превращения СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую их. Предполагалось, что такое решение позволит достичь экономической независимости от капиталистических стран, укрепить обороноспособность.

К началу 1928 г. было разработано два варианта плановых заданий - отправной и оптимальный - первой пятилетки. Оптимальный вариант по плановым заданиям на 20% превышал отправной.

и его окружение, разгромившие к тому времени почти всю оппозицию, сделали ставку на более высокие показатели оптимального варианта плана, который и был утвержден XVI партийной конференцией в апреле 1929 г. и V Всесоюзным съездом Советов в мае 1929 г.

Первая пятилетка (). Она начала осуществляться уже с 1 октября 1928 г. Главными особенностями индустриализации в этот период были высокие темпы, сжатые сроки, акцент на строительство предприятий тяжелой промышленности, использование внутренних источников накопления (перекачка средств из деревни, займы у населения и др.).

За время пятилетки было построено 1500 промышленных объектов (Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде и др.). Этому способствовал небывалый искренний энтузиазм людей, которые самоотверженно трудились на стройках первой пятилетки, несмотря на утверждение командно-административной системы управления экономикой и становление тоталитарно-репрессивного режима в стране.

В январе 1933 г. торжественно объявил о досрочном выполнении первого пятилетнего плана за четыре года и три месяца. Это на долгие годы стало аксиомой. И только в конце 1980-х гг. отечественные экономисты (прежде всего ) сумели доказать, что на самом деле большинство заданий не были выполнены в связи с их нереальностью и завышенными темпами роста.

Вторая пятилетка (). В эти годы по-прежнему сохранялась тенденция приоритетного развития тяжелой промышленности. Всего было введено в действие 4500 крупных народнохозяйственных предприятий. Вступили в строй Урало-Кузнецкий металлургический комбинат, Уральский и Краматорский заводы тяжелого машиностроения. В Москве в 1935 г. открылась первая линия метрополитена.

Началось стахановское движение, направленное на повышение производительности труда. Шахтер из в августе 1935 г. во время одной из смен добыл 102 т угля, превысив норму в 14,5 раза. Этот рекорд был установлен в результате правильной организации труда (ему помогали в забое подсобные рабочие, ставившие крепежный лес) и максимального использования отбойного молотка. В пропагандистских целях при поддержке и Г. Орджоникидзе рекорд А. Стаханова получил всесоюзную известность, и его последователи вскоре появились по всей стране. Было объявлено, что плановые задания второй пятилетки также выполнены за четыре года и три месяца, хотя это и не соответствовало действительности, так как по ряду показателей (производству металла и товаров народного потребления, добыче угля и др.) достичь запланированных рубежей не удалось.

Третья пятилетка () осталась незавершенной из-за нападения Германии на СССР.

Вместе с тем удалось стимулировать развитие промышленности, и, прежде всего оборонной, в преддверии надвигавшейся военной угрозы. В восточных регионах страны создавались заводы-дублеры, формировались стратегические запасы.

В целом за 13 неполных лет индустриализации наша страна сумела осуществить форсированную модернизацию, создав прочную промышленную базу, обеспечив обороноспособность и экономическую неуязвимость.

В то же время достигнуто все это было слишком высокой ценой, которую заплатил наш народ: и колоссальные лишения, и низкий уровень жизни, и репрессии (система ГУЛАГа имела крупные плановые задания по строительству объектов индустриализации), и складывание административно-командной системы управления.

3. Коллективизация сельского хозяйства

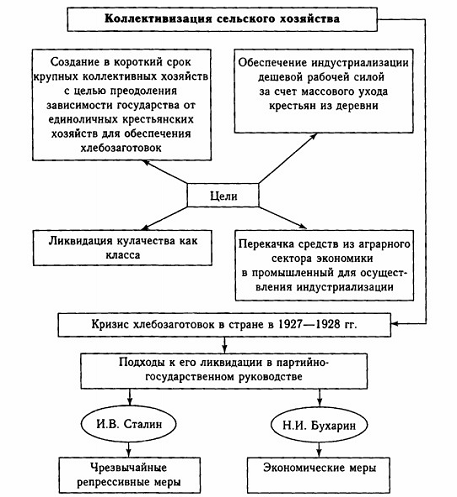

Курс на коллективизацию, как традиционно считалось в отечественной историографии, был провозглашен на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. Однако в решениях съезда говорилось о развитии всех форм кооперации, а не одной (ставшей доминирующей позднее), производственной, т. е. колхозов. Поднимался также вопрос и о "наступлении" на кулачество, но речь о его ликвидации как класса не шла. Предполагалось вытеснение кулаков экономическими методами (применением налогов, изменением условий аренды земли и найма работников и т. д.). Но, как отмечалось выше, в гг. был взят курс на свертывание нэпа и сплошную коллективизацию (См. таблицу 2 «Коллективизация сельского хозяйства»), поэтому решения XV съезда, по существу, были ревизованы. назвал это процесс "революцией сверху".

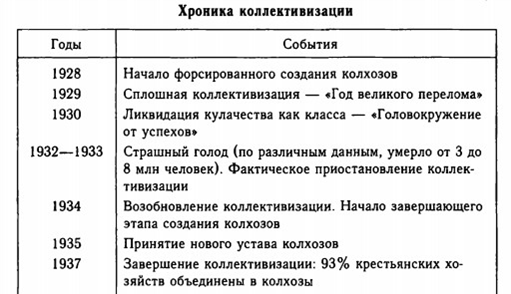

С весны 1928 г. началось форсированное создание колхозов (См. таблицу 3 «Хроника коллективизации»). В 1929 г. был провозглашен лозунг, призывающий к сплошной коллективизации, а 7 ноября 1929 г. в статье "Год великого перелома" теоретически обосновал такую политику. Он утверждал, что в колхозы в массовом порядке пошли крестьяне-середняки (на самом деле их было всего 6-7% от общего количества крестьянства).

5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) "О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству", в котором определялись сроки проведения сплошной коллективизации в стране. Северный Кавказ и Поволжье должны были завершить ее к весне 1931 г., Украина, Черноземные области, Урал и Сибирь - к весне 1932 г., остальные зерновые районы - к 1933 г.

30 января 1930 г. постановлением ЦК ВКП(б) было утверждено решение о ликвидации кулачества. Партийные директивы активно исполнялись на местах, что привело к быстрому увеличению числа колхозов и одновременному нарастанию недовольства крестьян проводимой политикой, осуществлявшейся преимущественно насильственными методами. Раскулачивание, конфискация имущества, аресты и высылки в отдаленные районы олицетворяли политику сплошной коллективизации. В стране нарастало массовое крестьянское недовольство. Опасаясь этого, 2 марта 1930 г. опубликовал статью "Головокружение от успехов", в которой осудил "перегибы" в колхозном строительстве и возложил вину за них на лестное руководство. Но по сути политика в отношении деревни и крестьянства осталась прежней.

7 августа 1932 г. вступило в действие постановление ЦИК и СНК СССР "Об охране имуществ государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности", получившее в народе название "закон о колосках". Предусматривался расстрел за хищения в особо крупных размерах либо высылка сроком до 10 лет за хищения колхозного или коллективного имущества. На практике этот закон применялся без учета различий между крупными хищениями и мелкими кражами.

Одной из самых трагических страниц коллективизации стал голод гг., охвативший Украину, Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал и Казахстан. Голодало, как впоследствии признал сам , 25-30 млн. человек. Такая ситуация сложилась из-за принудительного изъятия государством хлеба в деревне для экспорта и обеспечения нужд индустриализации. Сложившаяся обстановка тщательно скрывалась сталинским руководством как от своего народа, так и от всего мира. По разным оценкам, от голода в это время погибли от 3 до 8 млн. крестьян. Коллективизацию фактически пришлось приостановить.

В 1934 г. коллективизация возобновилась. На этом этапе развернули широкое "наступление" на крестьян-единоличников. Для них был установлен непосильный административный налог. Таким образом, их хозяйства подводились под разорение. У крестьянина оставалось два пути: либо идти в колхоз, либо уходить в город на стройки первых пятилеток.

В феврале 1935 г. на II Всероссийском съезде колхозников был принят новый примерный устав сельскохозяйственной артели (колхоза), который стал рубежом в коллективизации и закрепил колхозы как основную форму сельскохозяйственного производителя в стране.

Постепенно деревня смирилась с колхозным строем. К 1937 г. индивидуальное хозяйство фактически сошло на нет (93% всех дворов было объединено в колхозы).

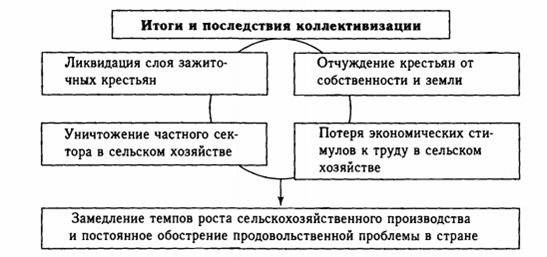

Коллективизация, по оценкам большинства историков, имела тяжелые последствия для страны (См. таблицу 4 «Итоги и последствия коллективизации»). Был уничтожен слой зажиточных крестьян - кулаков, которые умели успешно работать на земле, ликвидировано до 15% хозяйств, признанных кулацкими, хотя, по данным переписи 1929 г., их было всего 3%.

Произошло отчуждение сельских жителей от собственности и результатов своего труда на земле. Сократились урожайность, поголовье скота, потребление продовольствия на душу населения. С 1928 по 1935 г. в стране действовала карточная система распределения продуктов среди населения.

Колхозы были лишены самостоятельности и являлись бесправным придатком административно-бюрократического аппарата власти. А обостренная продовольственная проблема при советской власти стала постоянным атрибутом существования наших людей.

4. Характеристика советского общества

В настоящее время историография дает исключительно разные, а порой и прямо противоположные оценки советского общества в 1930-е гг. Одни авторы считают, что созданное общество было отрицанием марксизма-ленинизма и не имело ничего общего с истинным социализмом. Другие, наоборот, утверждают, что сформированная в 1930-е гг. система есть органическое воплощение на практике коммунистической теории как утопической программы социально-экономического и политического переустройства общества.

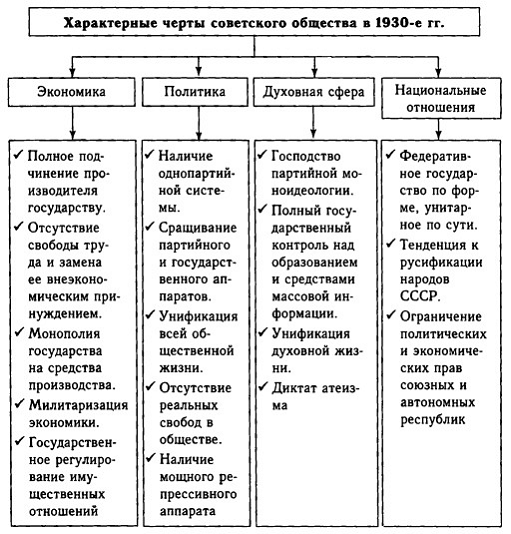

Самой распространенной концепцией интерпретации общественного строя, возникшего в СССР, стал тоталитаризм, т. е. государственный строй, осуществлявший полный контроль над всеми сферами общественной жизни. Сталинский режим был разновидностью государственного тоталитаризма, в условиях которого оформилась общественная система мобилизационного типа (См. таблицу 5 «Характерные черты Советского общества в 1930-е гг.»).

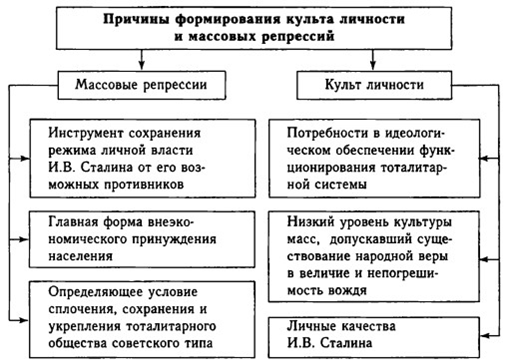

Одной из главных форм в управлении и функционировании советского общества в 1930-е гг. были репрессии. Все трудности и провалы в осуществлении модернизации, внутренней и внешней политики объяснялись происками многочисленных врагов (предателей, вредителей и саботажников), которых с помощью народа выявляли органы госбезопасности и над которыми проводились открытые и закрытые судебные процессы. Для оправдания репрессий в июне 1928 г. выдвинул тезис об обострении классовой борьбы в стране по мере продвижения к социализму. Истинные причины формирования культа личности и массовых репрессий сформулированы в Таблице 6 «Причины формирования культа личности и массовых репрессий».

Первым политическим процессом стало "шахтинское дело" (май - июль 1928 г.), когда 53 инженерно-технических работника Донбасса обвинили во вредительстве, из них пять человек расстреляли.

В начале 1930-х гг. было сфабриковано дело так называемой "Трудовой крестьянской партии" во главе с известными учеными и , которые обвинялись в саботаже и якобы мешали проведению коллективизации. Они были расстреляны.

Новый всплеск репрессий начался после загадочного убийства в Смольном 1 декабря 1934 г. руководителя ленинградской партийной организации . Это дало возможность осуществить расправу со всеми, кого он подозревал в политической нелояльности.

В январе 1935 г. состоялся первый процесс над лидерами "новой оппозиции" и . В августе 1936 г. над ними же и их соратниками был проведен уже новый открытый судебный процесс. Их обвинили в соучастии в убийстве Кирова и создании "троцкистско-зиновьевского террористического центра". Все 16 осужденных были расстреляны.

В 1937 г. прошли репрессии в Красной Армии. , и другим военачальникам военным трибуналом были вынесены смертные приговоры.

В марте 1938 г. в Москве состоялся политический процесс по делу "антисоветского правотроцкистского блока". , и другие партийные деятели были осуждены и расстреляны.

До сих пор неизвестны истинные масштабы репрессий. Точных данных, основывающихся на документах, нет. Приводятся разные цифры репрессированных в период сталинского правления - от 3,7 до 19,8 млн. человек.

Парадоксально, но атмосфера страха и репрессий сочеталась с провозглашением советских демократических прав и свобод, зафиксированных в Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. На самом деле она была формально-декларативным документом, где за проведением демократического курса на словах скрывался облик тоталитарного государства с неограниченной властью и мощным репрессивным аппаратом.

Результаты форсированной модернизации советского общества в 1930-е гг. исторически нельзя оценивать только с негативной точки зрения. Удалось осуществить индустриализацию, повысить уровень образования, добиться значительных успехов в научной области, создать систему социальной защищенности населения и, самое главное, победить фашизм в Великой Отечественной войне.

По существу, была создана новая советская цивилизация, которую господствующая в тот период идеология постаралась представить как магистральный путь развития всего человечества.

5. Советская культура

Форсированная модернизация советского общества оказала значительное влияние на культуру (См. таблицу 7 «Советская культура в 1930 - е гг.»). Установление режима личной власти и формирование тоталитарной системы привело к унификации культурных процессов, отказу от революционного многообразия жанров и форм 1920-х гг., ужесточению контроля над духовной сферой жизни, репрессиям в отношении деятелей культуры.

В 1930-е гг. была проведена реорганизация органов управления культурой. Если раньше большая часть управленческих функций была сосредоточена в Наркомпросе, то после отставки в 1929 г. произошли серьезные изменения. Были созданы новые органы отраслевого управления: Всесоюзный комитет по делам искусств, Всесоюзный комитет по делам высшей школы. В ведении Наркомпроса осталась только система просвещения.

Народное образование продолжало решение задач по ликвидации неграмотности. На рубеже х гг. энтузиазм индустриализации и коллективизации охватил и сферу образования. Был объявлен "всесоюзный культпоход за грамотностью". Были проведены перепись неграмотного населения и запись добровольцев в культ армии. Ценой колоссального труда к концу 1930-х гг. в принципе удалось решить эту проблему. По данным переписи 1939 г., доля грамотных составила 87,4%.

В общеобразовательной школе к 1933 г. был завершен переход к обязательному четырехлетнему образованию. Началось расширение среднего образования. В городах школы-семилетки реорганизовывались в десятилетки. Были переработаны учебные программы. С 1934 г. вновь стали преподавать отечественную историю и географию.

Высшая школа выполняла задачу подготовки кадров для народного хозяйства. В десятки раз возросло по сравнению с дореволюционным периодом количество вузов и число студентов. С 1935 г. были отменены социальные ограничения при приеме в вузы. В целом в 1930-е гг. высшая школа занималась формированием советской технической и гуманитарной интеллигенции.

Наука была ориентирована на обеспечение потребностей социалистического строительства. К середине 1930-х гг. завершился процесс советизации Академии наук. Над работой ученых был установлен идеологический контроль, вводился новый устав, восстанавливались ученые степени и звания, отмененные в 1918 г., и сама Академия была переведена из Ленинграда в Москву.

В научную сферу внедрялось планирование. Огромный размах приобрели геологические и географические исследования. Были открыты залежи полезных ископаемых: нефти между Волгой и Уралом, каменного угля в Подмосковье и Кузбассе.

Неоспоримые успехи были достигнуты в развитии индустриально-научного потенциала страны. В 1931 г. началась трансляция первых телевизионных передач из Москвы. В 1935 г. вступила в действие первая линия метрополитена в Москве. В конце 1930-х гг. были созданы новые образцы военной техники: танки Т-34 и KB, истребитель И-153 и др.

Мировые открытия были сделаны в области физики (например, открытие электронов И. Таммом и И. Франком).

Общественные науки испытывали жесткий прессинг Краткого курса ВКП(б), изданного в 1938 г. Он стал идеолого-методологическим ориентиром, за рамки которого выходить было нельзя.

В художественной культуре ускоренными темпами насаждались единообразие и унификация в русле большевистской идейно-классовой направленности. Определяющим стало постановление ЦК ВКП(б) от 01.01.01 г. "О перестройке литературно-художественных организаций", на основании которого ликвидировались различные художественные объединения и создавались единые творческие союзы.

В августе 1934 г. состоялся I Всесоюзный съезд писателей, создавший Союз писателей во главе с М. Горьким. Основополагающим методом в литературе был признан только социалистический реализм, распространенный на все области художественного творчества.

В гг. по инициативе партийного руководства была развернута кампания борьбы против формализма и натурализма в искусстве. Подверглись опале и репрессиям деятели искусства В. Мейерхольд, В. Татлин, А. Лентулов, А. Родченко и др.

На театральной сцене в 1930-е гг. доминировала советская пьеса. В историю театра в этот период вошла "Оптимистическая трагедия" В. Вишневского. Массовым стало открытие детских театров.

Революционные изменения произошли в кинематографе: появилось звуковое кино. Первым таким фильмом стала "Путевка в жизнь" (режиссер Н. Экк, 1931). Главной темой в кино стали жизнь советских людей, их участие в революции ("Депутат Балтики" И. Хейфеца), индустриализации ("Комсомольск" С. Герасимова) и коллективизации ("Трактористы" И. Пырьева).

В архитектуре до конца 1930-х гг. господствовал конструктивизм. По проектам братьев Весниных были построены Дворец культуры ЗИЛа (1934) и Днепрогэс (1932). В этот период появились административное здание на Охотном ряду (проект архитектора В. Лангмана, 1936, сейчас там располагается Государственная Дума РФ), гостиница "Москва" на Манежной площади (проект архитекторов Савельева, Стапрана и Щусева, 1935) и др.

Плодотворно работал выдающийся архитектор (18По его проектам построены Мавзолей Ленина (1930), Москворецкий мост (1938) и др.

В живописи одним из создателей ленинианы стал И. Бродский, написавший картину "Ленин в Смольном" (1930). В изобразительном искусстве преобладала историко-революционная тематика. Ведущим художником социалистического реализма в 1930-е гг. был Б. Иогансон, его кисти принадлежат картины "Допрос коммунистов" (1933), "На старом уральском заводе" (1937).

В скульптуре символом времени стал монумент "Рабочий и колхозница" (1937) В. Мухиной.

Таблица № 1.

Таблица № 2.

Таблица № 3.

Таблица № 4.

Таблица № 5.

Таблица № 6.

Таблица № 7.

Список используемой литературы.

1., , Андреева России в вопросах и ответах. М.: ЮНИТИ, 2001.

2.Отечественная история: Учебник для вузов / , , ; Под ред. проф. . - М., 1998.

3.Сердюков мультимедийный учебник для студентов Ростовского института РГТЭУ.

4.Скрынников Российская . IX-XVII вв. . - М., 1997.

5.Костомаров история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей . - М., 1993.