Разработка и внедрение медицинских технологий — это сложный и многогранный процесс, на который влияют различные факторы. Среди них можно выделить следующие:

-

Научные и технологические достижения

Современные медицинские технологии тесно связаны с развитием науки и технологий. Инновации в области биомедицины, генетики, искусственного интеллекта, робототехники и материаловедения служат основой для создания новых медицинских устройств и методов лечения. Прогресс в этих областях напрямую влияет на эффективность и безопасность новых технологий. -

Клинические потребности

Процесс разработки всегда начинается с анализа существующих проблем в здравоохранении, таких как недостаточная диагностика, ограниченные возможности лечения или неудовлетворительная доступность медицинской помощи. Поэтому создание новых технологий ориентировано на решение реальных потребностей в лечении пациентов, улучшение их качества жизни или повышение точности диагностики. -

Регулирование и стандарты

Каждая новая медицинская технология должна соответствовать строгим стандартам безопасности и эффективности, которые регулируются государственными и международными органами, такими как FDA (Food and Drug Administration), EMA (European Medicines Agency) или национальные службы здравоохранения. Этот фактор влияет на сроки разработки, внедрения и стоимость медицинских технологий. Регламентирование охватывает как клинические испытания, так и постмаркетинговый мониторинг. -

Экономические факторы

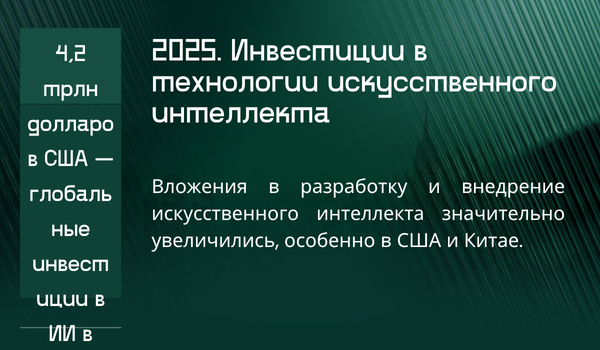

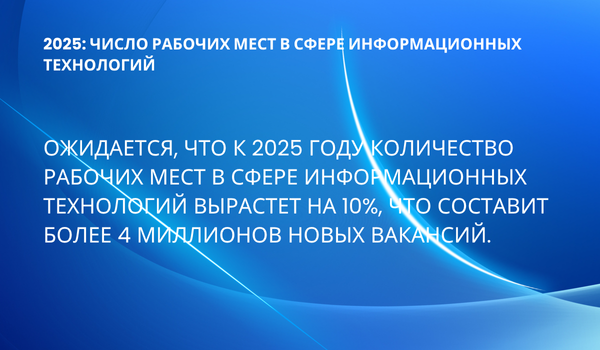

Важнейшими экономическими аспектами являются стоимость разработки, производства и внедрения новых технологий. Внедрение инноваций требует значительных инвестиций, а также предполагает определенные расходы на обучение медицинского персонала, адаптацию инфраструктуры и улучшение процесса обслуживания пациентов. Ожидаемая экономическая отдача от внедрения новых технологий, включая улучшение показателей здоровья и сокращение расходов на лечение, играет важную роль в принятии решений о разработке и коммерциализации. -

Социально-этические аспекты

Внедрение медицинских технологий может затрагивать этические и социальные вопросы, такие как доступность технологий для различных групп населения, конфиденциальность и защита персональных данных пациентов, а также вопросы вмешательства в человеческие геномы или использование искусственного интеллекта в медицинской практике. Эти аспекты часто требуют общественного обсуждения и могут влиять на принятие решений по поводу внедрения новых технологий. -

Потребительский спрос и принятие обществом

Спрос на инновационные медицинские технологии также определяется готовностью населения к их использованию. Это может зависеть от информированности пациентов, уровня доверия к новым методам лечения, а также от восприятия медицинским сообществом и обществом в целом. Социальные и культурные факторы играют значительную роль в ускорении или замедлении внедрения новых технологий. -

Качество медицинского образования

Для успешного внедрения медицинских технологий необходимо, чтобы медицинские специалисты обладали необходимыми знаниями и навыками для их эффективного использования. Образование и профессиональная подготовка играют ключевую роль в обеспечении безопасного и эффективного применения новых технологий на практике. -

Инфраструктура здравоохранения

Наличие современной медицинской инфраструктуры также является важным фактором. Для внедрения высокотехнологичных устройств и методов требуется наличие соответствующих медицинских учреждений, оснащенных необходимым оборудованием, а также квалифицированного персонала для обслуживания технологий. -

Глобальные тенденции и сотрудничество

Международное сотрудничество в сфере здравоохранения и обмен знаниями и технологиями между странами значительно ускоряют процесс разработки и внедрения инноваций. Глобальные вызовы, такие как пандемии или старение населения, также становятся катализаторами для внедрения новых технологий на мировом уровне.

Современные разработки в области биомедицинской инженерии для улучшения качества жизни пациентов

Современные достижения в биомедицинской инженерии значительно влияют на улучшение качества жизни пациентов через внедрение инновационных технологий, направленных на диагностику, лечение и реабилитацию. Основными направлениями в этой области являются разработка и внедрение умных медицинских устройств, биосенсоров, протезов и имплантатов, а также новые методы персонализированного лечения.

Одним из ключевых направлений является создание биосенсоров для мониторинга состояния здоровья в реальном времени. Современные носимые устройства, такие как умные браслеты и мониторы, позволяют отслеживать параметры здоровья, такие как уровень сахара в крови, давление, частоту сердечных сокращений и другие показатели. Эти данные могут быть использованы для своевременной диагностики заболеваний, предотвращения кризисных ситуаций и более точного назначения лечения.

Развитие нейропротезирования и интерфейсов "мозг-компьютер" оказывает значительное влияние на пациентов с заболеваниями нервной системы, такими как параличи и нейродегенеративные расстройства. Использование нейропротезов и экзоскелетов позволяет восстанавливать утраченные функции, например, восстановление способности к движению или улучшение слуха и зрения с помощью имплантируемых устройств. Взаимодействие с нейросетями и реабилитационные технологии открывают новые возможности для восстановления после травм и инсультов.

В области биоматериалов активно развиваются исследования, направленные на создание имплантатов, которые бы имели высокую биосовместимость и минимизировали риск отторжения. Современные имплантаты, такие как искусственные суставы, сердечные клапаны и зубные протезы, становятся более долговечными и функциональными. Особое внимание уделяется использованию 3D-печати для создания индивидуализированных имплантатов, что позволяет значительно повысить эффективность хирургического вмешательства и ускорить процесс восстановления.

Биоинженерия активно занимается разработкой технологий для персонализированной медицины. Это включает в себя геномные исследования, которые позволяют создать индивидуальные терапевтические стратегии, а также инновационные методы редактирования генов, такие как CRISPR, которые открывают перспективы для лечения наследственных заболеваний на молекулярном уровне.

Кроме того, активно развиваются технологии в области регенеративной медицины. Стволовые клетки, органоиды и биопринтинг тканей позволяют восстанавливать поврежденные органы и ткани. Эти технологии уже применяются в лечении ожогов, травм позвоночника, а также в разработке методов лечения заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) также играют важную роль в биомедицинской инженерии. ИИ используется для анализа медицинских данных, создания алгоритмов для ранней диагностики заболеваний, а также в разработке новых методов лечения. Например, ИИ помогает анализировать медицинские изображения, улучшая точность диагностики и сокращая время на принятие решений врачами.

Таким образом, современные разработки в биомедицинской инженерии направлены на улучшение качества жизни пациентов через интеграцию новых технологий, таких как биосенсоры, нейропротезы, 3D-печать, геномные исследования, стволовые клетки и искусственный интеллект. Эти инновации значительно меняют подходы к лечению и реабилитации, делая медицинское обслуживание более доступным и эффективным.

Методы измерения и анализа биоэлектрических сигналов

Биоэлектрические сигналы представляют собой электрическую активность живых тканей, таких как мышцы, сердце, мозг. Основные методы измерения включают регистрацию электрических потенциалов с поверхности или внутри тканей с помощью электродов. В зависимости от исследуемого органа и задачи применяются различные типы электродов: поверхностные, инвазивные, игольчатые и микроэлектроды.

Основные методы измерения:

-

Электрокардиография (ЭКГ) – регистрация электрической активности сердца с поверхности тела с использованием электродов, размещённых на коже. Позволяет оценивать ритм, частоту сердечных сокращений и выявлять патологии.

-

Электромиография (ЭМГ) – измерение электрических потенциалов мышц. Используются игольчатые или поверхностные электроды для определения уровня мышечной активности, диагностики нейромышечных заболеваний.

-

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – регистрация электрических потенциалов мозга с поверхности головы через электродную сеть. Применяется для анализа мозговых ритмов и выявления эпилептической активности.

-

Электроретинография (ЭРГ) – измерение электрической активности сетчатки глаза.

Для регистрации сигналов используются усилители с высоким входным сопротивлением и малым уровнем шума, поскольку амплитуда биоэлектрических сигналов мала (от микровольт до милливольт).

Анализ биоэлектрических сигналов включает следующие методы:

-

Временной анализ – оценка амплитуды, длительности, формы сигнала и интервалов между событиями. Используется для выявления отклонений от нормы, например, патологий ритма.

-

Спектральный анализ – преобразование сигнала в частотную область с помощью методов, таких как быстрое преобразование Фурье (FFT). Позволяет выделять частотные компоненты, характерные для различных физиологических состояний.

-

Вейвлет-анализ – позволяет исследовать локальные временно-частотные характеристики сигналов, полезен для нестационарных и сложных биоэлектрических сигналов.

-

Корреляционный анализ – используется для оценки взаимосвязи между сигналами различных источников или участков ткани.

-

Методы фильтрации – применяются для удаления шумов и артефактов (например, 50/60 Гц электромагнитных помех, движений пациента). Используются полосовые, режекторные и адаптивные фильтры.

-

Автоматический распознавание и классификация сигналов – алгоритмы машинного обучения и нейросети используются для автоматизации диагностики и интерпретации биоэлектрических данных.

Для повышения точности измерений важно соблюдать стандарты размещения электродов, обеспечивать качественный контакт с кожей, минимизировать артефакты и правильно настраивать аппаратуру.

Роль биомедицинской инженерии в спортивной медицине

Биомедицинская инженерия играет ключевую роль в спортивной медицине, обеспечивая интеграцию высокотехнологичных решений для диагностики, реабилитации и повышения физической подготовки спортсменов. Основное внимание уделяется разработке и применению технологий, которые помогают не только в лечении травм, но и в профилактике заболеваний, улучшении эффективности тренировочного процесса, а также в мониторинге состояния здоровья спортсменов.

Одной из важнейших задач биомедицинской инженерии в спортивной медицине является разработка и использование медицинских устройств, таких как ортезы, протезы, и имплантаты, которые значительно улучшают восстановление после травм. Например, современные протезы и ортезы для суставов и конечностей позволяют спортсменам быстрее восстанавливаться и вернуться к прежним уровням физической активности, минимизируя риски повторных повреждений.

Развитие технологий диагностики, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковое исследование и другие методы визуализации, позволяет точно определить повреждения тканей, которые не всегда могут быть видны на рентгеновских снимках. Эти технологии играют важную роль в оперативном выявлении повреждений, таких как растяжения, разрывы связок или микротравмы, что позволяет проводить точное и своевременное лечение.

Кроме того, биомедицинская инженерия активно применяет технологии для мониторинга состояния здоровья спортсменов в реальном времени. Это включает в себя системы для мониторинга физиологических показателей, таких как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температура тела, а также данные о мышечной активности и движении. Такие устройства помогают тренерам и врачам контролировать физическое состояние спортсмена, предотвращать перегрузки и травмы, а также оптимизировать тренировочный процесс.

Новые разработки в области носимых технологий, включая умные часы и биосенсоры, позволяют не только следить за состоянием спортсмена, но и анализировать эффективность тренировок, что ведет к улучшению производительности. Эти устройства могут отслеживать широкий спектр показателей, включая сердечно-сосудистую активность, аэробную выносливость и другие параметры, которые позволяют корректировать тренировочные программы в зависимости от индивидуальных характеристик и состояния спортсмена.

Разработка и внедрение инновационных материалов, таких как биоразлагаемые имплантаты и высокопрочные синтетические ткани, также значительно влияют на спортивную медицину. Эти материалы обеспечивают надежность и долговечность медицинских устройств, при этом минимизируя риск отторжения или осложнений.

Таким образом, биомедицинская инженерия активно влияет на развитие спортивной медицины, предоставляя новые возможности для диагностики, лечения и реабилитации, а также повышения спортивной эффективности. На стыке медицины и инженерии появляются инновационные решения, которые позволяют спортсменам достигать лучших результатов, избегать травм и поддерживать оптимальное физическое состояние на протяжении всей карьеры.

Технологии медицинской визуализации в офтальмологии

Медицинская визуализация в офтальмологии представляет собой комплекс методов, направленных на получение детализированных изображений структур глаза и окружающих тканей с целью диагностики, мониторинга и планирования лечения различных заболеваний глаз.

Основные технологии:

-

Оптическая когерентная томография (ОКТ)

Позволяет получить послойные высокоразрешающие изображения сетчатки и зрительного нерва на микронном уровне. Использует принцип интерферометрии когерентного света для визуализации слоев сетчатки, хороидеии и стекловидного тела. Важна для диагностики глаукомы, возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии и других заболеваний. -

Флуоресцентная ангиография (ФАГ)

Исследование сосудистой системы сетчатки и хориоидеи с помощью внутривенного введения флуоресцентного красителя. Позволяет выявлять нарушения кровотока, микроаневризмы, сосудистые новообразования и зоны ишемии. -

Инфракрасная и конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия (CSLO)

Обеспечивает трехмерное изображение глазного дна и зрительного нерва, используется для диагностики глаукомы и оценки структурных изменений в сетчатке. Позволяет выявлять морфологические изменения на ранних стадиях заболеваний. -

Ультразвуковая биомикроскопия (UBM)

Высокочастотное ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза, применяемое при невозможности визуализации с помощью оптических методов (например, при помутнении роговицы или катаракте). Позволяет оценить состояние радужки, цилиарного тела и угла передней камеры. -

Ультразвуковое сканирование (В-сканирование)

Применяется для исследования структур заднего отрезка глаза, особенно при помутнении оптических сред (кровоизлияния, катаракта). Позволяет выявлять отслойку сетчатки, опухоли и инородные тела. -

Автоматизированная периметрия с визуализацией полей зрения

Используется для оценки функционального состояния зрительного нерва и полей зрения, что косвенно помогает в диагностике и мониторинге глаукомы и других неврологических заболеваний. -

Фотографирование глазного дна

Стандартный метод документирования состояния сетчатки с помощью цифровых камер высокого разрешения. Используется для наблюдения динамики патологических изменений. -

Мультиспектральная и гиперспектральная визуализация

Новые технологии, позволяющие анализировать биохимический состав тканей глаза, выявлять патологические изменения на ранних этапах за счет различных спектральных характеристик.

Каждая из перечисленных технологий имеет свои показания и ограничения, часто применяется в комбинации для комплексного анализа состояния глаза. Современные методы визуализации позволяют значительно повысить точность диагностики, сократить время обследования и улучшить результаты лечения офтальмологических заболеваний.

Проблемы применения биомедицинских устройств в клинической практике

Одной из ключевых проблем при внедрении биомедицинских устройств в клиническую практику является обеспечение их безопасности и эффективности. Биомедицинские устройства должны соответствовать строгим требованиям регуляторных органов, что требует длительных и дорогостоящих испытаний и сертификации. Неправильное функционирование устройств может привести к серьезным осложнениям у пациентов, включая повреждение тканей, инфекционные осложнения и даже летальные исходы.

Еще одной проблемой является сложность интеграции новых устройств в существующую клиническую инфраструктуру. Это включает техническую совместимость с медицинскими информационными системами, обучение персонала и адаптацию рабочих процессов. Недостаточная подготовка медицинского персонала к использованию новых технологий повышает риск ошибок при эксплуатации и снижает качество медицинской помощи.

Кроме того, биомедицинские устройства часто требуют регулярного технического обслуживания и калибровки, что создает дополнительные эксплуатационные затраты и требует наличия квалифицированных специалистов. Отсутствие своевременного технического обслуживания может привести к снижению точности и надежности работы устройства.

Важным аспектом является вопрос этики и конфиденциальности, особенно в устройствах, связанных с мониторингом и передачей персональных медицинских данных. Несоблюдение требований по защите данных может привести к утечкам конфиденциальной информации и нарушению прав пациентов.

Экономические барьеры также играют значительную роль: высокая стоимость современных биомедицинских устройств ограничивает их доступность, особенно в условиях бюджетных ограничений здравоохранения и в развивающихся странах. Это способствует неравенству в доступе к передовым методам диагностики и лечения.

Наконец, технические ограничения самих устройств, такие как ограниченный срок службы, чувствительность к внешним факторам (температура, влажность, электромагнитные помехи), а также возможность аппаратных сбоев, создают дополнительные риски и требуют разработки резервных решений и протоколов безопасности.

Принцип работы систем мониторинга жизненно важных функций пациента в реальном времени

Системы мониторинга жизненно важных функций пациента (англ. Patient Monitoring Systems) предназначены для непрерывного наблюдения за физиологическими параметрами организма в режиме реального времени с целью раннего выявления отклонений, своевременной диагностики и принятия лечебных решений. Они широко применяются в отделениях интенсивной терапии, операционных, реанимации, кардиологических и неонатальных отделениях.

Основные параметры, контролируемые системами мониторинга: электрокардиограмма (ЭКГ), частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), насыщение крови кислородом (SpO?), температура тела, частота дыхания (ЧД), содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе (etCO?), внутричерепное давление (ICP), диурез и другие показатели.

Архитектура и компоненты

Современные мониторы состоят из следующих ключевых компонентов:

-

Датчики (сенсоры) — преобразуют физиологические сигналы пациента в электрические сигналы. Например, ЭКГ-электроды регистрируют биоэлектрическую активность сердца; пульсоксиметр использует фотоплетизмографию для определения насыщения крови кислородом.

-

Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) — оцифровывают сигналы для последующей обработки.

-

Центральный процессор (CPU) — выполняет алгоритмическую обработку данных, включая фильтрацию шумов, анализ трендов, обнаружение артефактов и автоматическое оповещение.

-

Интерфейс отображения — визуализирует данные в виде графиков, числовых значений и трендов. Часто реализуется через сенсорный экран или подключение к системе мониторинга в сети.

-

Система тревожных сигналов — аудиовизуальные оповещения при выходе показателей за заданные пороги или при потере сигнала.

-

Коммуникационные модули — обеспечивают интеграцию с больничной ИТ-инфраструктурой (например, HL7-протокол), передачу данных в медицинскую информационную систему (МИС), централизованное наблюдение за несколькими пациентами.

Принципы функционирования

-

Непрерывная регистрация: данные фиксируются в реальном времени с высокой частотой дискретизации. Например, ЭКГ может регистрироваться с частотой 250–500 Гц.

-

Автоматическая обработка: программное обеспечение анализирует параметры в реальном времени, рассчитывая производные показатели, такие как индекс перфузии, вариабельность сердечного ритма, дыхательный объем и т.д.

-

Пороговые значения и алгоритмы оповещения: для каждого параметра устанавливаются безопасные диапазоны. При выходе за пределы — система подает сигнал тревоги.

-

Архивирование данных: собранные данные сохраняются в памяти устройства или передаются на сервер для последующего анализа и медицинской документации.

-

Сетевое взаимодействие: в многокоечном отделении данные с индивидуальных мониторов передаются на центральный монитор, где персонал может наблюдать за несколькими пациентами одновременно.

Типы мониторинга

-

Инвазивный мониторинг: например, измерение артериального давления с помощью артериального катетера, мониторинг ЦВД и внутричерепного давления.

-

Неинвазивный мониторинг: пульсоксиметрия, капнография, ЭКГ, термометрия.

-

Мобильный мониторинг: носимые и телемедицинские решения, позволяющие мониторировать пациента вне стационара с передачей данных через беспроводные сети.

Обеспечение надежности и безопасности

Системы проходят валидацию, калибровку и соответствуют международным стандартам (например, IEC 60601-1, ISO 80601-2). Используются алгоритмы распознавания артефактов, резервное питание, отказоустойчивые сети и защита данных в соответствии с HIPAA или аналогичными стандартами.

Заключение

Системы мониторинга жизненно важных функций обеспечивают медицинский персонал непрерывной, объективной и точной информацией о состоянии пациента, способствуя принятию своевременных и обоснованных клинических решений, повышая безопасность и эффективность лечения.