Источник (фрагмент): , Социология: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 20с. - («Классический университетский учебник»). ISBN -5

Глава 5

Программа социологического

исследования

В любом учебнике по общей социологии, не говоря об учебниках по специальной социологии (методика и техника исследования), представлены основные элементы и стадии подготовки программы социологического исследования. Это альфа и омега эмпирической социологии. Однако большинство социологических исследований осуществляется без программы, отвечающей требованиям научного метода. Чаще всего это двух-трехстраничные описания задач, целей, актуальности, выборки, общетеоретических методов.

Роль программы исследования в развитии социологии велика, но ее не следует преувеличивать. Программа социологического исследования — это рабочий механизм социологического поиска.

Программа относится к типу стратегических документов научного исследования, цель которых — представить общую схему или план будущего мероприятия, изложить концепцию всего исследования. Она содержит теоретическое обоснование методологических подходов и методических приемов изучения конкретного явления или процесса.

Программа социологического исследования включает: методологическую часть — формулировку и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логический анализ основных понятий, формулировку гипотез и задач исследования; методическую часть — определение обследуемой совокупности, характеристику используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации, логические схемы ее обработки на ЭВМ.

Формулировка и обоснование проблемы. В исследовании социальная проблема выступает как проблема «знания о незнании» определенных сторон (количественных и качественных характеристик)

152

явления или процесса. Социальной проблемой называют существующую в самой реальности, в окружающей нас жизни противоречивую ситуацию, носящую массовый характер и затрагивающую интересы больших социальных групп либо социальных институтов. Это может быть незнание причин роста молодежной преступности, увеличения безработицы или снижения жизненного уровня населения, снижения спроса на отечественную бытовую технику или политического рейтинга главы государства, превышения эмиграции над иммиграцией и т. п.

Социальные проблемы классифицируются в зависимости от цели исследования, масштабов, продолжительности существования противоречия, его глубины.

В соответствии с целью исследования различают проблемы гносеологические и предметные. Гносеологические проблемы порождены недостатком знаний о состоянии или тенденциях изменения социальных процессов. Предметные проблемы — проблемы, порожденные столкновением интересов групп населения либо социальных институтов, дестабилизирующие жизнедеятельность общества.

По масштабам проблема может быть общенациональной, региональной или местной. По продолжительности существования проблемы делятся на краткосрочные, среднесрочные и длительные. Неудовлетворенность персонала фирмы стилем руководства менеджера относится к кратковременной проблеме, поскольку ее можно решить в течение недели-месяца. Проблему адаптации того же персонала к новой форме организации или оплаты труда следует отнести ко второму типу, а вот проблему адаптации его к рыночным условиям правильнее квалифицировать как долгосрочную. Действительно, эмпирические исследования показывают, что на адаптацию у людей уходит от 3 до 5 лет и более.

По глубине описания объективных противоречий различают проблемы, затрагивающие одну сторону социального явления (например, отношение сельских жителей к частной собственности на землю), и проблемы, касающиеся множества сторон явления, отражающие их дисбаланс (например, изменение взаимоотношений в семье как социальном институте, когда затрагиваются процессы распределения ролей, формы социализации, межличностные конфликты).

В процессе формулировки проблемы исследования социолог стремится точно выразить проблемную ситуацию (и реальное противоречие, ее обусловившее), избегая при этом чрезмерно широких и абстрактных определений. Чаще всего первоначально проблема формулируется именно абстрактно, в процессе постановки задачи исследования она конкретизируется и к моменту выхода в «поле» приоб-

153

ретает четкий, завершенный вид. Если проблема очерчена неясно, социологу придется искать ответ не на одну, а на множество проблем, а стало быть, в полной мере ему не удастся решить ни одной.

Браться за изучение нескольких проблем в рамках одного исследования нецелесообразно, поскольку это усложняет инструментарий и делает его излишне громоздким, что, в свою очередь, снижает, во-первых, качество собираемой информации, во-вторых, оперативность исследования (что ведет к старению социологических данных). Определение цели, объекта и предмета исследования. Объектом социологического исследования в широком смысле выступает носитель той или иной социальной проблемы, в узком — люди или объекты, способные дать социологу необходимую информацию. Чаще всего объектом выступает социальная группа — студенты, рабочие, матери-одиночки, подростки и т. п. Если, к примеру, изучаются причины неуспеваемости в вузе, то объектом изучения в равной мере являются студенты и преподаватели.

Предмет исследования включает в себя стороны, свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают исследуемую проблему (скрывающееся в ней противоречие) и подлежат изучению. Причины неуспеваемости в вузе — это предмет исследования. Он представляет собой концентрированное выражение взаимосвязи социальной проблемы и объекта исследования.

Анализ основных понятий. В этом разделе программы рассматриваются основные понятия, в которых описывается социальная проблема, уточняется их смысл (выделяются существенные свойства и признаки явлений и процессов, охватываемых содержанием понятий), последний интерпретируется, переводится на язык поддающихся эмпирическому наблюдению фактов и социальных показателей. Затем определяются методы и процедуры регистрации свойств и явлений, существенных для установления ожидаемых фактов — инструментарий исследования. Параллельно формулируются рабочие гипотезы1.

Их совокупность отражает богатство и возможности теоретической концепции, общую направленность исследования. Гипотезы — это явно или неявно выраженные предположения о характере и причинах возникновения изучаемой проблемы. Предварительное выдвижение гипотез может предопределить внутреннюю логику всего процесса исследования.

Например, если в ходе анализа причин неуспеваемости в вузе предполагается, что они обусловлены: 1) низким качеством препода-

1 См.: ЯдовА. А. Программа социологического исследования / Энциклопедический социологический словарь. М., 1995. С. 595.

154

вания; 2) тем, что студенты вынуждены зарабатывать на жизнь; 3) не - требовательностью администрации к соблюдению дисциплины; 4) просчетами в конкурсном приеме в вуз, то именно их и следует проверять в исследовании. Гипотезы должны быть точными, конкретными, ясными и касаться только предмета исследования. В зависимости от того, как сформулированы гипотезы, часто зависит, какими будут методы исследования. Так, гипотеза о низком качестве преподавания требует проведения экспертного опроса, а гипотеза о том, что студенты вынуждены работать, — обычного опроса респондентов.

Все вышеупомянутое входит в методологическую часть программы социологического исследования.

В методическую часть программы социологического исследования включаются характеристики методов и приемов сбора первичной информации (анкетного опроса, интервью, анализа документов, наблюдения); структура применяемого методического инструментария, указывающая, на выявление каких характеристик, свойств предмета исследования направлен тот или иной блок вопросов; порядок вопросов. Сам инструментарий прилагается к программе в качестве самостоятельного документа. Иногда сюда включают логические схемы обработки собранной информации, показывающие предполагаемый диапазон и глубину анализа данных.

В разработке программы социологического исследования, пожалуй, самым сложным и важным делом, предопределяющим общий успех, является создание теоретической модели предмета исследования (ТМПИ).

Пример теоретической модели 1. Предположим, что мы решили создать ТМПИ забастовки. Забастовка — это коллективный временный отказ от работы. Отсюда следует, что мы должны иметь дело со всем персоналом предприятия, а не с какой-то его частью, которой вздумалось сегодня не выйти на работу. Забастовка может происходить только и только в формальных организациях, т. е. организациях, на которые распространяются государственные законы. И среди них есть федеральный закон о забастовке. Он определяет, кто может, а кто не может бастовать, в каких случаях забастовка считается законной и т. д.

Подчиняясь закону, забастовщики принимают правила игры, установленные государством, т. е. не имеют права объявлять забастовку в самый неудобный для властей момент, когда от них можно добиться наибольших выгод. Чтобы как-то усилить свои позиции, быть «услышанными», забастовщики создают различные механизмы самозащиты. В частности, это касса взаимопомощи, забастовочный комитет, регулирующий ход забастовки и тем самым делающий ее более эффективной, организация голодовок и демонстраций, в ходе которых они активно воздействуют на общественное мнение, склоняя его на свою

155

сторону и привлекая в свои ряды новых участников или хотя бы сочувствующих.

С ростом организованности механизм забастовки набирает обороты. Но как это происходит? Изучить это и призван социолог. Он классифицирует все затронутые забастовкой категории населения на активных участников забастовки, пассивных забастовщиков, сочувствующих забастовке, пассивно не принимающих забастовку, активно возражающих и активно борющихся против забастовки (выступления в прессе с контрагитацией, организация контрдемонстраций, кампания по оклеветанию забастовщиков) и «третью силу» — некое абстрактное общественное мнение, носителем которого выступает все население страны. Зачастую население региона, охваченного забастовкой, относительно к забастовщикам двойственно: с одной стороны, они сочувствуют забастовщикам, с другой — осуждают, поскольку испытывают последствия забастовки на себе, например не получили тепло в квартиры, лишены возможности пользоваться транспортом и т. д. Социолог не должен упускать из виду «третью силу», куда может входить население не только района, города, региона, но и страны. Целесообразно выяснить величину негативного эффекта забастовки. Он может быть (и чаще всего бывает) непредумышленным: в цели забастовщиков не входит восстановление против себя широких слоев населения. Но подобное происходит в силу ряда объективных обстоятельств, а именно хозяйственных, социальных и бытовых связей, существующих в обществе (каких именно, и выясняется в исследовании).

Так, забастовка шахтеров, проводящих всероссийскую акцию солидарности и перестающих в связи с этим отгружать уголь всем тепловым электростанциям страны, задевает практически все категории населения. Забастовка работников атомных электростанций, вырабатывающих не более 5—10% энергии, задевает гораздо меньшее число людей. Следовательно, в данном случае и величина негативного (или поражающего) эффекта и потенциальных противников у забастовщиков будет меньше. Но и вероятность того, что они смогут привлечь к себе широкое внимание, значительно ниже. Все это необходимо учитывать социологу при построении ТМПИ.

Эффект или последствия забастовки можно рассматривать в ином

ключе. Если шахтеры добиваются успеха, то другие категории занятых тут же делают для себя вывод: забастовка — надежное средство достижения своих целей. Поучающий эффект забастовки колоссален. Вслед за шахтерскими забастовками страну периодически сотрясают забастовки учителей, медицинских работников, ученых, авиадиспетчеров и летно-

го состава и т. п. Если рабочим и служащим не выплачивают причитающуюся по закону зарплату, они считают себя вправе прибегать к самым •, радикальным методам борьбы.

Как только мы разобрались во всех деталях забастовки, в ее сущно-

сти, причинах и последствиях, то получили совокупность понятий, необходимых для создания ТМПИ.

156

Между этими понятиями устанавливается теоретическая связь, которая в развернутом виде составляет содержание теоретической модели. Благодаря ей конкретную забастовку удается включить в более широкий контекст движений и форм коллективного протеста, сравнить ход и причины забастовок в различных странах, вывести некоторые тенденции и закономерности. От правильности выводов зависят конечная ценность отчета и интерпретация результатов. Собственно говоря, социолог приступает к этапу построения ТМПИ.

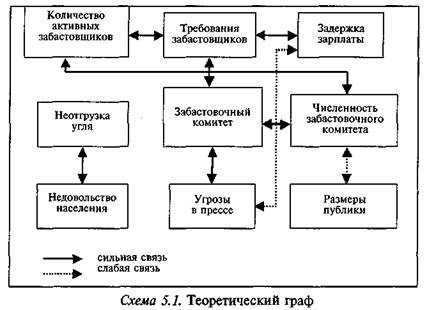

Теоретическая модель предмета исследования представляет собой систему понятий, соединенных определенным образом, в соответствии с гипотезой о их взаимосвязях, взаимозависимости (схема 5.1).

Теоретические связи, выстраивающиеся между так называемыми абстрактными объектами, имеют разный характер и разную силу. Совершенно ясно, что связь между «забастовочным комитетом» и «требованиями забастовщиков» наиболее сильная, так как комитет, собственно говоря, инициирует и формулирует перечень требований. Он — мозговой центр, штаб забастовки. Именно здесь самые активные участники. Можно даже предположить (а на практике проверить наше предположение), что «численность забастовочного комитета» и «количество активных забастовщиков» в некоторых (либо в большинстве) типах забастовок совпадает.

|

|

|

157 |

Сильной может оказаться теоретическая связь между абстрактными объектами «недовольство населения» и «неотгрузка угля», «задержка зарплаты» и «требования забастовщиков», «угрозы в прессе» и «забастовочный комитет». Но вряд ли мы обнаружим сильную связь между такими

абстрактными объектами, как «задержка зарплаты» и «угрозы в прессе». Логически они мало связаны между собой.

При построении ТМПИ нас интересуют прежде всего логические связи, которые можно выразить при помощи теоретического графа, в данном случае описывающего феномен забастовки. Построив мысленные связи между абстрактными объектами, социолог на следующем этапе

формулирует некоторые содержательные гипотезы. Попробуем сформулировать несколько гипотез такого рода:

1. Степень активности «ядра» забастовщиков зависит от размеров

группы.

2. Численность пассивно сочувствующих забастовщикам зависит от позиции средств массовой информации.

3. Количество выдвигаемых забастовщиками требований зависит от степени их радикальности.

Формулирование гипотез требует от социолога не только знания ситуации, состояния научных исследований, но и интуиции, фантазии. Нередко группа социологов устраивает нечто вроде мозговой атаки, в ходе которой каждый выдвигает самые невероятные предположения, которые подвергаются коллективной рефлексии и критике.

Все ключевые понятия и категории программы необходимо опера-ционализировать, т. е. разработать средства фиксации данных — индексов, шкал, анкет. В нашем случае их может быть больше десяти. А еще надо учесть теоретические связи между понятиями, которые мы перевели на язык гипотез. В качестве одной из них может выступать такое предположение, которое первоначально можно сформулировать в форме вопроса: правда ли, что с ростом числа активных забастовщиков растет жесткость и категоричность требований забастовщиков? Переведя вопрос в повествовательное предложение, мы получим гипотезу: по мере роста числа активных забастовщиков растет категоричность выдвигаемых требований. Или: чем больше число активных забастовщиков, тем выше категоричность выдвигаемых требований. А, может быть, она, наоборот, уменьшается. И эту возможность надо выразить гипотетически. И в первом, и во втором случае нам нужно операционализировать понятие «категоричность выдвигаемых требований». У него нет точной и однозначной формулировки. А то, что не обладает такими признаками, к терминам не относится. В чем выражается категоричность? В ли-1 тературе нет готового ответа. Операционализация понятия «категоричность выдвигаемых требований» может занять у вас несколько месяцев! и стать предметом дополнительного исследования. Мы должны опера-< ционализировать и все другие понятия. Понятия можно считать опера-ционализированными лишь в том случае, если разработан специальный методический инструментарий для изучения обозначаемого и отображаемого им социального объекта. Чтобы получить необходимую для решения нашей исследовательской задачи информацию, социолог должен сформулировать вопросы (измерительный инструментарий). На основе вопросов, связанных между собой по определенным правилам, состав-

158

ляется анкета. Чем больше вопросов в анкете, тем больше таблиц в отчете, тем выше вероятность того, что вы не сможете качественно обработать полученную информацию, дать ей верную интерпретацию, обосновать результаты исследования.

Пример теоретической модели 2. В основе второго способа построения ТМПИ лежит схема социального действия (схема5.2). Если мы определяем социологию как науку о поведении больших социальных групп людей, то вполне уместно строить ТМПИ именно таким образом, т. е. выделив пять ключевых элементов социального действия:

Субъект — объект — средства — мотивы — результат.

Рассмотрим логику построения ТМПИ на примере инвестиционной деятельности. Нас интересует, кто именно (какие категории населения), куда конкретно, сколько, почему и с каким результатом будут инвестировать свои деньги. При построении теоретической модели предмета исследования социолог должен выделить не только субъект социального (или экономического) действия, но также мотивы, средства и объект.

Субъект действия включает несколько категорий населения, в частности бедные, средние и зажиточные слои, а если есть такая надобность, то и пенсионеров как самостоятельную группу. Для каждой категории выстраивается собственный список мотивов, которые выясняются в предварительном исследовании. Средством действия выступают деньги, которые населения кладет в сберегательные и коммерческие банки. Сбербанки выполняют функцию объекта действия. Если ставится широкая цель, то необходимо учитывать все категории банков, к которым обращается население, и во всех типах населенных пунктов, прежде всего, конечно, в средних и крупных городах.

Итак, в теоретической модели социального действия есть субъект (категории населения, инвестирующие деньги); средства (что вкладывается); мотивы (сознательно выбранные цели) или причины поведения (почему вкладывают); объект действия (сберегательные и коммерческие банки); наконец, результат действия (получили свою прибыль разные группы населения или они проиграли, какую пользу получила национальная промышленность и т. д.).

|

|

|

159 |

В теоретической модели связи между понятиями, описывающими конкретные явления, имеют гипотетический характер. Иными они и быть не могут. В начале научного поиска ученый может только предпо-

лагать, какой может быть реальность, с которой ему вскоре предстоит столкнуться. Чем больше гипотез и чем больший круг понятий они между собой увязывают, тем плотнее ткань нашей теории. Предположим, что богатые вкладывают более крупные суммы, и не только в отечественные банки. В этой гипотезе увязаны три понятия: субъект, средство и объект действия. Похожие гипотезы мы выдвигаем относительно других категорий населения. Затем мы увязываем мотивы и субъекты, предполагая, к примеру, что пенсионеры руководствуются мотивом сбережения средств на черный день. Гипотеза, связывающая объект и результат действия, может звучать так: государственные банки предлагают меньший процент, но вклады в них для населения имеют большие гарантии возврата. Или: государственные сбербанки в условиях гиперинфляции предлагают такие низкие проценты по вкладам, что они не покрывают потерь от обесценивания денег. Возможны, разумеется, и другие гипотезы. Социолог сможет использовать гипотезы, выдвинутые другими исследователями, но непременное условие: указать кто и когда их проверил, на какой выборке и в какой исторический период они действительны.

В процессе исследования социолог обнаружил, что различные категории населения инвестируют деньги с разными целями. Иными словами, к конкретному экономическому действию их подталкивают разные мотивы. Пенсионеры несут деньги в банк, надеясь скопить их на черный день, богатые — получить приличную прибыль и завести собственное дело, средний класс обращается к сберегательным институтам для того, чтобы свободные в данный момент времени деньги через год-два, в ситуации жесткой инфляции, если не принесли небольшой процент, то хотя бы не обесценились.

Если вы предполагаете, что бедные не инвестируют экономику, то тем самым закладываете в теоретическую модель ложную посылку, которая противоречит фактам реального поведения людей. Известно, что организаторы финансовых пирамид в России первой половины 90-х годов сколачивали свои огромные состояния благодаря малообеспеченным слоям населения, которые надеялись получить обещанные им 300— 400% прибыли. Ловкие бизнесмены деньги в пирамиды не вкладывали, они за гроши приватизировали крупные предприятия. К концу 90-х годов значительная часть промышленности, прежде всего прибыльные предприятия, была раскуплена за бесценок кучкой российских олигархов. Они, стало быть, инвестировали свои капиталы в промышленность. Таким образом, деньги в российскую экономику инвестировали все слои населения, а не исключительно богатые. Правда, делали они это по-разному и в разной форме. Вот что предстоит на самом деле выяснить социологу в эмпирическом исследовании.

Пример теоретической модели 3 позаимствован нами из широко известного исследования классовой структуры, проведенного в 1980 г. видным американским социологом Э. Райтом с коллегами1.

1 Костелло С, ХейченД., СпрэйгДж. Классовая структура американского общества// Социологические исследования. 1984. № 1. С. 152—163.

160

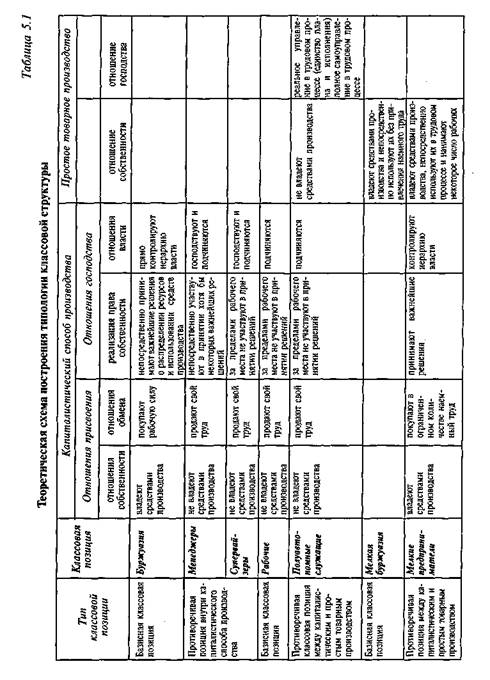

Э. Райт проявил себя прекрасным методологом, построив вначале обобщенную типологию классов, выполняющую функцию теоретической модели предмета исследования, а затем заполнил ее эмпирическими данными, собранными в ходе репрезентативного исследования населения сначала США (1500 человек), а затем других стран. Классовая типология выглядит следующим образом1.

Таблица 5.1 представляет матричную форму теоретической модели, в которой по строкам и столбцам указаны основные категории, а на их пересечении — в клетках таблицы — приведены операциональные признаки. Такое сочетание концептуальных и операциональных признаков применяемых переменных позволило Э. Райту получить великолепный эмпирический материал, поддающийся осмысленной интерпретации. Достаточно взглянуть на следующую таблицу, чтобы почувствовать, насколько удачно в ней сопряжены эмпирические данные и теоретические понятия.

В своем исследовании Э. Райт исходил из того, что «между профессиональными категориями, данные о которых обобщаются в традиционных переписях населения, и классовыми позициями если и есть соответствие, то весьма приблизительное. Значит, вторые нельзя измерять с помощью первых, что еще делается в литературе. Необходим был новый подход и к операционализации понятий, и к методам сбора данных. Нужно было найти такие индикаторы, измеряющие понятие класса, которые за внешними характеристиками работы позволяли бы увидеть социальную позицию. С этой целью следовало изучить, каким образом индивид может контролировать собственную трудовую деятельность, как он становится объектом манипулирования. В качестве значимых индикаторов у нас выступали социальные действия людей на производстве: участие в принятии решений, формы планирования своей работы, правомочность налагать санкции на других и т. п.»2.

Понятие «буржуазный класс» Райт операционализировал с помощью двух критериев: занятие собственным бизнесом и число наемных работников. Для выявления менеджеров и супервайзеров применялись три переменные: а) участие в принятии решений, б) власть и в) положение в управленческой иерархии. При измерении первой переменной респондентов спрашивали, участвуют ли они в формировании управленческой политики и если да, то в какой именно из восьми выделенных сфер — бюджет и инвестиции, товары и т. п. Опрашиваемый должен был отметить один из следующих пунктов шкалы: 1 — непосредственно участвую в выработке управленческой политики; 2 —консультирую тех, кто принимает решения; 3 — ни прямо, ни косвенно не участвую в принятии решений. Затем ответы сводились в одну переменную с трехмерной шкалой (см. пункт «В» табл. 5.2). Для измерения переменной «власть»

1 Костелло С, ХейченД., СпрэйгДж. Классовая структура аме

риканского общества. С. 156.

2 Там же. С. 155.

161

|

|

|

Таблица 5.2 | |

|

Распределение респондентов в соответствии с критериями, | |

|

использованными в типологии классов, в % | |

|

А. Отношение к наемному труду | |

|

имеющие собственный бизнес |

14,6 |

|

наемные работники |

85,4 |

|

Б. Число наемных работников (только для имеющих | |

|

собственный бизнес) | |

|

0-1 |

47,6 |

|

2-5 |

34,0 |

|

6-10 |

5,7 |

|

11-15 |

6,4 |

|

16-30 |

2,2 |

|

31-50 |

2,0 |

|

51-100 |

1,2 |

|

более 100 |

0,9 |

|

В. Принятие решений (только для наемных работников) | |

|

непосредственно участвует в принятии по крайней | |

|

мере одного важного решения |

17,8 |

|

имеет право совещательного голоса, но непосред- | |

|

ственно решений не принимает |

9,2 |

|

не участвует в принятии решении |

73,1 |

|

Г. Власть (только для наемных работников) | |

|

применяющий санкции супервайзер |

28,0 |

|

супервайзер, дающий задания |

8,8 |

|

номинальный супервайзер |

2,8 |

|

несупервайзер |

60,4 |

|

Д. Формальная иерархия (только для наемных работников) | |

|

наивысшая менеджерская позиция |

3,2 |

|

высокая менеджерская позиция |

2,9 |

|

средняя менеджерская позиция |

5,0 |

|

низкая менеджерская позиция |

2,8 |

|

супервайзер |

17,4 |

|

неменеджерская позиция |

68,6 |

163

|

Е. Менеджерская позиция (только для наемных работников) | |

|

менеджеры |

14,4 • |

|

менеджеры-консультанты |

5,3 |

|

принимающие решения неменеджеры |

3,3 |

|

супервайзеры |

15,0 |

|

не относящиеся к менеджерам и супервайзерам |

62,1 |

|

Ж. Автономия (только для наемных работников) | |

|

высокая автономия |

12,8 |

|

предположительно высокая автономия |

6,9 |

|

умеренная автономия |

12,3 |

|

предположительно умеренная автономия |

5,2 |

|

низкая автономия |

8,3 |

|

отсутствие автономии |

54,5 |

(авторитета) использовались вопросы типа «Контролируете ли Вы чью-либо работу?» или «Есть ли у Вас подчиненные?», которые дополнялись рядом уточняющих вопросов, в результате чего получена переменная с четырехмерной шкалой (см. пункт «Г» табл. 5.2).

Измерение третьей переменной — позиции в управленческой (формальной) системе — потребовало расширить список вопросов и в дополнение к вопросам о принятии решений и о власти респондентов спрашивали, занимают ли они должность руководителя, супервайзера или рядового работника. На основе указанных трех переменных была сконструирована одна обобщающая позиция, охватывающая различные положения в управленческой иерархии:

1 — менеджер — человек, принимающий решения и являющийся руководителем или супервайзером согласно своему формальному статусу или наделенный реальной властью другим путем;

2 — менеджер-консультант (дает советы принимающим решения руководителям);

3 — неруководитель, принимающий решения, но не обладающий формальной или реальной властью;

4 — супервайзер, имеющий право применять санкции и давать указания, занимающий руководящее положение в формальной иерархии, но не участвующий в принятии решений;

5 — неменеджеры, несупервайзеры.

Весьма своеобразно Райт проводит концептуализацию, а затем и операционализацию позиции «полуавтономные служащие». Интуитивно совершенно ясно, что автономность служащего предполагает самоуправление. Этот вполне теоретический признак ученый пытается опе-рационализировать с помощью такого показателя, как возможность са-

164

мостоятельно планировать и организовывать свой труд и подчинять его своему замыслу. Но почему самоуправление расшифровывается через самостоятельное планирование, а не через другой показатель, скажем, степень технологической независимости рабочего от своего рабочего места? Ссылка Райта на то, что среди многих признаков самоуправления наибольшей дифференцирующей способностью с точки зрения выявления мелкобуржуазного характера служащих обладает самопланирование, не особенно убедителен, поскольку планирование трудового процесса характеризует технический аспект труда, а мелкобуржуазность — социально-экономический. Но Райт пропускает или упускает явную двусмысленность термина.

Следующим аргументом Райта в обоснование своего выбора служит ссылка на X. Бравермана, классика социологии труда и экономической социологии1, который, исходя из положений, якобы сформулированных во многих работах Маркса, утверждает, что сущность пролетаризации заключается во все возрастающем разделении функций планирования и исполнения в процессе труда. На самом деле Маркс понимал пролетаризацию не как технический, а прежде всего и исключительно как социальный процесс, связанный с нисходящей мобильностью. Допустив подобную вольность, Райт тем не менее получил прекрасную возможность наглядно представить, т. е. операционализировать, сущность еще одной переменной — автономии, понимая ее как степень самопланирования. Измерение автономии на основе самопланирования происходило следующим образом: «Как обычно, вначале мы ставили самый общий вопрос: «Требует ли Ваша работа самостоятельного планирования?». Ответившие утвердительно должны были привести конкретные примеры (чтобы избежать ошибок, связанных с субъективными оценками респондентов), которые сводились затем в шкалу автономии: 1 — высокая автономия: пример респондента указывает на возможность планировать свою работу в достаточно широком диапазоне, регулярно участвовать в решении неординарных задач и т. п.; 2 — предположительно высокая автономия; 3 — умеренная автономия: планируются лишь некоторые аспекты работы, человек участвует в решении тривиальных задач; 4 — предположительно умеренная автономия; 5 — низкая автономия: подразумевается, что широкая возможность планировать отдельные стороны своей работы отсутствует, а задачи, в решении которых индивид принимает участие, прямо не связаны с содержанием работы; 6 — отсутствие автономии: индивид отвечает отрицательно на исходный вопрос-фильтр»2.

Способ и возможности измерения часто, если не всегда, накладывают отпечаток на теоретическую модель. Согласно теоретической типологии (табл. 5.1) Э. Райта, рабочий класс следует рассматривать достаточно широко, включая в него все множество людей, получающих заработную плату. Но тогда сюда пришлось бы включить дикторов телевидения, ме-

1 См.: Braverman H. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work

in the Twentieth Century. N. Y.: Monthly Review Press, 1973.

2 Райт Э., Костелло С, ХейченД., СпрэйгДж. Классовая структура аме

риканского общества. С. 158.

165

неджеров высшего звена и просто служащих, что никак не соответствовало реальности. В ход пошли ограничительные признаки. Их функцию выполняли те самые операциональные определения, которые упоминались выше, в частности отсутствие автономии, неменеджерская позиция, не участвует в принятии решений, контролируется сверху и др.

В результате проделанной работы Э. Райт получил операциональную типология классовой структуры (табл. 5.3), которая служит, во-первых, конкретизацией предшествующей теоретической модели (табл. 5.1), во-вторых, основанием для последующего анализа эмпирических данных1.

Несмотря на выявленные недочеты в теоретической концепции Э. Райта, его технология составления программы эмпирического исследования может служить хорошим ориентиром для тех, кто намерен специализироваться в фундаментальной социологии.

|

Таблица 5.3 Операционализация теоретической типологии классовой структуры | |||||

|

Классы |

Отношение к наемному труду |

Чист наемных работников |

Менеджерская позиция |

Автономия | |

|

Буржуазия |

не нанимаются |

10 и более |

X* |

X | |

|

Мелкие предприниматели |

- |

2-9 |

X |

X | |

|

Мелкая буржуазия |

- |

0-1 |

X |

X | |

|

Менеджеры и супервайзеры, наемные работники из них: менеджеры менеджеры-консультанты супервайзеры |

Ill X |

X X X X |

X 1 2 4 |

XXX | |

|

Полуавтономные служащие |

- |

X |

3,5** |

1-3 | |

|

Рабочие |

- |

X |

- |

4-6 |

* X — это обозначение указывает на то, что критерий, выделенный в названии колонки, в данном случае неприменим.

** «Принимающий решения неменеджер» — индивид, наделенный правом принимать решения, но не имеющий в своем распоряжении подчиненных и поэтому относящийся к «неуправляющим» в формальной иерархии. По последнему критерию эта позиция близка к позиции полуавтономного служащего (если он автономен) или рабочего (если он неавтономен); в реальной жизни встречается редко и составляет менее 2% от всей выборки.

1 Костелло С, ХейченД., СпрэйгДж. Классовая структура американского общества. С. 159.

166

Смотрите полные списки:

Профессии

ПрофессииПрофессии: Гуманитарии

Выставки

Выставки

Материалы о событиях и мероприятиях, по регионам и тематикам

Проекты по теме:

Основные порталы (построено редакторами)

Основные порталы (построено редакторами)