«Градостроительный центр РСО-А»

Арх.№______________

Заказчик:

Администрация

Пригородного района

Республики Северная Осетия - Алания

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Раздел III. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

ТОМ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Директор

«Градостроительный центр РСО-А»

г. Владикавказ

2009г.

Содержание:

Введение. 3

1.Исторический очерк расселения. 9

2.Положение Пригородного района в Республике Северная Осетия - Алания. 12

3.Природно-ресурсный потенциал Пригородного района. 20

3.1. Климат. 20

3.2. Геоморфология и гидрография. 22

3.3. Геологическое строение. 28

3.4. Инженерно-геологические условия. 28

3.5. Экзогенные геологические процессы.. 32

3.6. Почвы Пригородного района. 35

3.7. Растительный покров и лесные ресурсы.. 40

3.8. Минерально-сырьевые ресурсы.. 47

3.9. Животный мир наземных и водных биоценозов. 49

3.10. Природно-экологический каркас Республики Алания. Система особо охраняемых природных территорий. 51

3.11. Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала Пригородного района РСО-Алания. 54

Введение.

Схема территориального планирования Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания разрабатывается «Градостроительный центр РСО-А» в соответствии с муниципальным контрактом № 40-09 от 24.07.09.

Основанием для разработки настоящей схемы послужили:

· положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 01.01.2001г.);

· Стратегия социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания;

· Схема территориального планирования Республики Северная Осетия - Алания.

Для настоящей схемы территориального планирования Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 2010г.

Первая очередь реализации схемы 2012г.

Расчётный срок 2017г.

В составе схемы также даны предложения на отдалённую перспективу – до 2027г.

Территориальное планирование – это планирование развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.

Целью данного проекта является пространственная организация территории Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2017 года.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

· обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания;

· повышение инвестиционной привлекательности территорий;

· повышение уровня жизни и условий проживания населения;

· развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

· модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

· экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

· охрана объектов культурного наследия;

· развитие сферы отдыха и туризма.

Схема территориального планирования Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания разрабатывалась в соответствии с решениями Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия - Алания, разработанной в 2008 году НКП НПО «ЮРГЦ» (г. Ростов-на-Дону).

При подготовке проекта схемы территориального планирования Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия - Алания, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Республики Северная Осетия - Алания, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией Пригородного района, данные собственных исследований, прочие источники.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые намётки различных организаций. Проект Схемы не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заданием на проектирование.

В ходе работы сотрудниками «Градостроительный центр РСО-А»было проведено натурное обследование территории и рабочие встречи представителями администрации района. В ходе встреч обсуждались намерения администрации по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического развития территорий.

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую часть и материалы по обоснованию.

Авторский коллектив схемы территориального планирования:

-- директор центра руководитель авторского

коллектива заслуженный архитектор РФ

---- главный архитектор проекта

Хузмиев Измаил каурбекович--- руководитель социально-экономического

разделов профессор кафедры глОПиЭП СК

ГМИ доктор технических наук

--- доцент кафедры ОПиЭП СК ГМИ

--- заведующий отделом археологии краеведчес

кого музея РСО-А

- главный инженер РГУ ОТЗП « ГЕЯ «

--- архитектор автор концепции Схемы

--- архитектор дизайнер

--- графическая часть проекта

--- техническое обеспечение проекта

--- электронная верстка

Графические материалы схемы разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», графического редактора «Corel Draw», «Photoshop».

При анализе территории использовались космические снимки.

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office. org. Professional. 2.0.1.».

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесённых законодательством к категории государственной тайны.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА

№ п/п

Наименование раздела

Гриф

Инв. №

Примечание

Текстовая часть:

1

Том 1. Общие положения.

Раздел I. Цели и задачи территориального планирования.

Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию.

н/с

2

Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории.

н/с

3

Том 3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложения по территориальному планированию.

н/с

4

Том 4. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

н/с

5

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

н/с

Графическая часть по обоснованию:

6

Схема 1. Положение района в структуре Республики Северная Осетия - Алания.

н/с

7

Схема 2. Современное использование территорий муниципального района.

н/с

8

Схема 3. Рекреация и туризм.

н/с

9

Схема 4. Ограничения использования территорий.

н/с

10

Схема 5. Анализ комплексного развития территорий.

н/с

11

Схема 6. Границы земель различных категорий на межселенных территориях.

н/с

12

Схема 7. Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения.

н/с

13

Схема 8. Инженерная инфраструктура.

н/с

14

Схема 9. Транспортная инфраструктура.

н/с

15

Схема10. Функциональное зонирование территорий.

н/с

Графическая часть утверждаемая:

16

Схема 1. Границы поселений, входящих в состав муниципального района.

н/с

17

Схема 2. Планируемые изменения границ поселений, входящих в состав пригородного района.

н/с

18

Схема 3. Границы земель различных категорий на межселенных территориях.

н/с

19

Схема 4. Проектируемые границы земель различных категорий.

н/с

20

Схема 5. Расположение объектов культурного наследия.

н/с

21

Схема 6. Границы и зоны с особыми условиями использования.

н/с

22

Схема 7. Границы территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

н/с

23

Схема 8. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

н/с

1. Исторический очерк расселения.

Великий Норвежский путешественник Тур Хейердал в конце своей жизни выдвинул предположение о происхождении древних норвежцев от живших на Кавказе племен ассов, осов, вытесненных позже другими племенами на север, в Европу. Поиски свидетельств он начал в 2001году в раскопках древних участков Азова – города ассов (аланов) в I-II вв. н.э., имевшего название в то время «Ас-ов». Исследования Норвежского исследователя были прерваны его болезнью и уходом из жизни. Загадка Хейердала осталась неразгаданной и ждет своих исследователей. Археологическое наследие Осетии возможно является ключом для раскрытия доказательств антропологической общности и этнической связи предков современных осетин и норвежцев.

Уже с VIII в н. э. проникновение северных степных элементов в высокогорные районы Центрального Кавказа стало более активным. Через перевалы Главного Кавказского хребта просачиваются большие группы скифов. Они вряд ли оседали в горах. Это сделали позднее сарматские племена аорсов, а за ними аланов. Проникновение ираноязычных элементов в горы положило начало языковой ассимиляции части древних племен – кобанцев. Старыми доиранскими этническими наименованиями являются ряд собственных названий осетинских племен – ир, туал, дигор, хотя осетинский язык принадлежит к восточно–иранской группе. Население Восточной Алании – осетины-иронцы, живя близ транскавказских проходов будущих трасс Военно – Грузинской и Военно – Осетинской дорог, могли спасаться от разгрома монголо–татар уходом в горы.

На осетинской равнине частично находилась средневековая Алания - многие могильные курганы тому свидетельство. Долгое время эта местность была под монгольским игом, а когда оно пало, подверглась колонизации кабардинских феодалов, получив название «Кабардинская степь», «Кабардинская плоскость». До середины XVIII в. все центральное предгорье полностью в подчинении малокабардинских князей. Тут располагались кабардинские поселения, так называемые «кабаки», просуществовавшие до 90-х годов XVIII столетия. Они простирались до устьев Алагирского и других ущелий. Осетинская равнина называлась Малой Кабардой. Среди полей севернее г. Алагир уцелели старые кладбища кабардинцев, ногайцев, селения Красный Ход, у рощи Хетага и в других местах (Брут, Зилга). В народе сохранились названия кабардинских кладбищ « каесаеджы уаелмаердтае».

На карте Северного Кавказа 1719г. на левобережье Терека помещена Кабарда. До конца второй половины XVIII столетия Осетия была исключительно расположена высоко в горах, но постепенно начала переселяться к их подножиям и дальше на равнину. В 1752 г. осетины-иронцы занимали территорию от Уруха до Дарьяльского прохода. Они составляли три общества, размещавшихся в Алагирском, Куртатинском, Тагаурском ущельях.

Сенат по просьбе посольства разрешил осетинам выселиться в предгорье. Присоединение Осетии к России в 1774г., а затем присоединение в 1801г. к Грузии и последующее укрепление Россией позиций на Северном Кавказе открыли для осетин возможность выселяться из ущелий на предгорную равнину. Горцы возлагали надежды на земли равнины. Во встречах с представителями русской власти осетинские общества постоянно напоминали правительству о своем сокровенном желании. Желание поселиться на землях вдоль рек Урсдона, Ардона, Фиагдона и др. вынудили осетин дать присягу верности России, принять православную религию.

Переселение отвечало интересам как осетин, так и российского правительства. Власти стремились заселить стратегически важный район, прилегающий к Военно – Грузинской и Военно – Осетинской дорогам лояльным населением, создать стабильную продовольственную и фуражную базу для войск. Равнинное население было легче приобщить к новым административным порядкам и использовать для несения государственных повинностей. Осетины получали возможность пользоваться плодородными землями. Многочисленные документы этого периода свидетельствуют о симпатии осетинского народа к русскому, о добрососедских отношениях между русскими и осетинами. «Из всех прочих народов горских, - доносил астраханский губернатор,- наиболее оказывают привязанность к России и даже склонность к закону христианскому осетины…» В 1820 г. правительство приступило к массовому переселению осетин на равнину.

Революционно-освободительное движение начала века и поражение России в русско-японской войне привели к тому, что страна была накануне всеобщего восстания. Под влиянием революционной борьбы в Центральной России ширилось крестьянское движение в Северной Осетии.

Терская Советская республика стала частью РСФСР. Многие контрреволюционные отряды и банды группировались вокруг белых генералов Деникина и других, угрожали существованию Советской республики. В начале января 1919г. армия Деникина была на границе Терской Советской республики.

В конце января деникинская армия заняла Северный Кавказ. Для координации действий повстанческих сил Терской области, по указанию Кавказского крайкома 24 января 1920г. был создан штаб Терских повстанческих войск, во главе с Н. Гикало. Штаб разработал план вооруженной борьбы против деникинцев. В марте 1920г. Красная Армия начала изгнание деникинцев из Терской советской республики.

С началом экспансии России на Кавказ и до 1922 года — казаки, которые после установления Советской власти были отсюда выселены, а земли казаков были переданы ингушам.

Становление колхозного строя проходило в острой классовой борьбе. Имели место открытые выступления кулачества. Организация колхозов началась в 1930 г. В1932г.

До 1944 года восточная часть современного Пригородного района Северной Осетии входила в состав Чечено-Ингушской АССР. 7 марта 1944 года, после депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Сибирь, эта территория была включена в состав Северо-Осетинской АССР и заселили осетинами.

24 ноября 1956 года президиум ЦК КПСС принял постановление о восстановлении национальной автономии чеченского и ингушского народов, но Пригородный район остался в составе Северной Осетии. В качестве компенсации в состав ЧИАССР были включены три равнинных района Ставропольского края — Наурский, Шелковской и Каргалинский.

В 1963 руководство СОАССР частично изменило границы района, исключив из него часть посёлков с ингушским населением и присоединив территории на левом берегу Терека. Тогда же ингуши впервые поставили вопрос о возвращении территории в состав ЧИАССР.

26 апреля 1991 Верховный совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов», предусматривавший, среди прочего, территориальную реабилитацию ингушей.

4 июня 1992 Верховный совет РФ принял закон «Об образовании Ингушской республики в составе РФ» без демаркации границ (границы до сих пор не определены).

31 октября 1992 в Пригородном районе был спровоцирован вооружённый конфликт между ингушами и осетинами. 1 ноября президент ввёл в зону конфликта войска, во враждующих республиках была создана временная администрация.

За период после конфликта стороны неоднократно подписывали соглашения о преодолении его последствий. Подписанные соглашения, однако, не устранили всех имеющихся проблем. Ингуши требуют возвращения беженцев в Пригородный район и исполнения федеральных законов «О реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской республики».

Часть беженцев удалось вернуть, однако во многих сёлах периодически возникают столкновения между ингушским и осетинским населением. Ситуацию осложняет продолжающийся конфликт между Грузией и Южной Осетией, в результате которого Северная Осетия размещает в Пригородном районе беженцев-осетин из Южной Осетии.

.

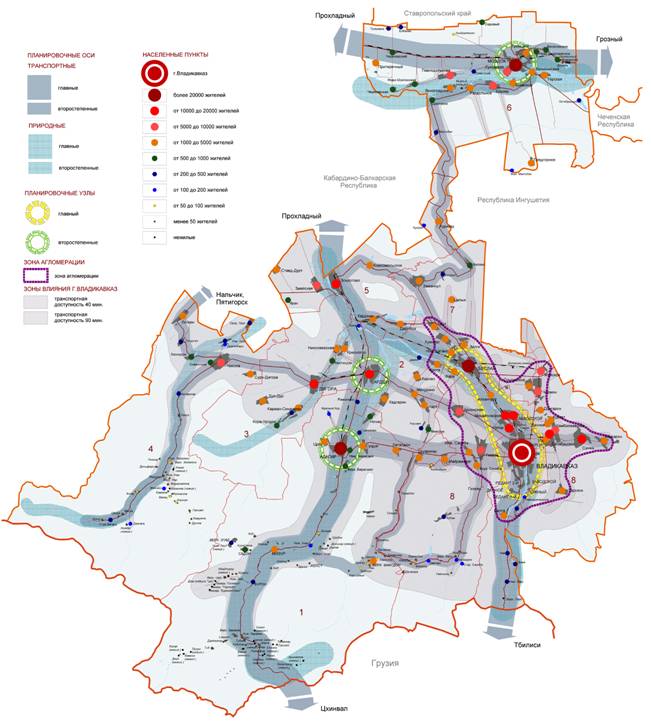

2. Положение Пригородного района в Республике Северная Осетия - Алания.

Пригородный район является одним из восьми муниципальных районов Республики Северная Осетия – Алания.

Муниципальное образование «Пригородный район» Район расположен в юго-восточной части Республики. Восточные и южные его границы совпадают с республиканскими (граница с Республикой Ингушетией и Грузией). Городской округ Владикавказ территориально расположен внутри Пригородного района. На севере Пригородный район граничит с Правобережным, на западе – с Ардонским и Алагирским.

.

Внутрирегиональные связи Пригородный райоа обеспечивают сообщение с соседними – Ирафским, Дигорским, Ардонским, Алагирским районами, а также со столицей Республики – городом Владикавказом.

Недостатком планировочной структуры является отсутствие развитых широтных связей внутри республики.

Большая часть территории района находится в зоне 0,5-часовой транспортной доступности до столицы Республики – города Владикавказа.

Площадь территории района – 1422 км2, что составляет 10,3% от площади всей Республики. Это второй по размеру территории район в Республике.

Численность населения района составляет 102,9 тыс. человек (15% от общего числа жителей Республики). Это самый многочисленный из всех районных муниципальных образований.

Численность населения районного центра – села Октябрьского – составляет 10,6 тыс. человек. В Пригородном районе численность жителей составляет наименьший процент от общего числа жителей района – 10,3%. Помимо этого, на территории района есть населённые пункты, превышающие по численности районный центр – село Ногир (11269 чел.), село Сунжа (11346 чел.). Численность села Михайловское практически совпадает с численностью районного центра (10296 чел.).

Территория района делится на равнинную и горную части. Большая часть населённых пунктов расположена на равнине. Горная часть района богата полезными ископаемыми – облицовочными и строительными камнями, цементным сырьём, бетонными и лёгкими заполнителями, керамзитовым сырьём, песчано-гравийным сырьём, стекольным сырьём, сырьём для кровельных материалов, бариты.

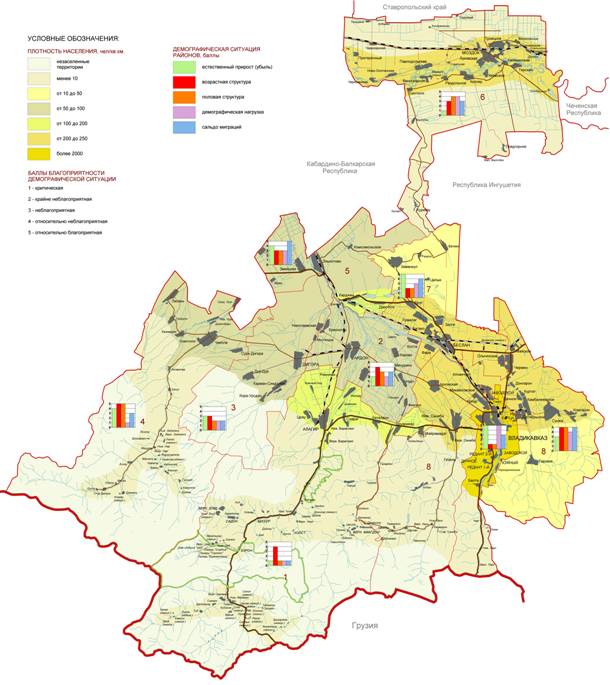

Рис. 2.1.

Положение Пригородного района

в Республике Северная Осетия - Алания.

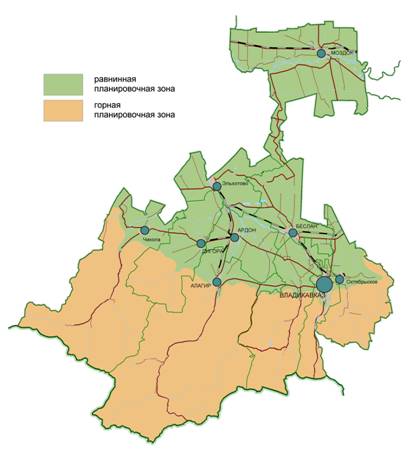

Рис.2.2.

Планировочные зоны Республики Северная Осетия - Алания.

Особенностью Пригородного района является отсутствие планировочных связей с системой расселения, несмотря на близкое соседство довольно крупного населённого пункта.

Табл. 2.1.

Характеристика системы расселения Республики Северная Осетия-Алания в разрезе административных районов.

№ п/п

Район

Кол-во МО

Кол-во нас. пунктов

Плотность сети нас. П.

(кол-во нас. п. на 1000 кв. км)

Площадь района, кв. км

Плотность населения

1

Алагирский

21

79

39,23

2014

19,16

2

Ардонский

9

10

26,52

377

76,47

3

Дигорский

6

7

11,97

585

35,26

4

Ирафский

14

36

26,16

1376

11,42

5

Кировский

7

7

11,96

411

64,65

6

Моздокский

18

33

30,81

1071

82,76

7

Правобережный

11

12

27,21

441

126,27

8

Пригородный

19

29

20,39

1422

72,43

9

Городской округ Владикавказ

9

30,92

291

1143,13

ИТОГО

105

222

25,02

7988

88,92

В постановлении правительства «Юг России» плотность населения РСО-А 88,8

Заполнение пространственного каркаса Республики характеризуется неравномерностью.

Равнинная планировочная зона отличается наиболее высокой плотностью сельского населения и сети населённых пунктов, короткими расстояниями между населёнными пунктами и наиболее высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования.

Целиком в равнинной планировочной зоне расположены Моздокский, Кировский, Правобережный и Ардонский районы, а также северные, наиболее заселённые территории всех остальных районных муниципальных образований Республики.

Площадь равнинной зоны немногим меньше площади территории горной планировочной зоны и составляет 45% от всей площади Республики.

Однако здесь проживает 96% населения Республики, расположена большая часть населённых пунктов и все крупные населённые пункты. Населённые пункты расположены дисперсно.

Большая часть земель равнинной зоны относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Горная планировочная зона занимает 55% территории Республики, однако здесь проживает немногим более 2-х процентов её жителей.

Система расселения в этой части Республики – линейная, что обусловлено рельефом местности.

Большая часть земель горной планировочной зоны относится к категории земель лесного фонда, здесь большой процент территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (гидрометеорологические и геологические опасные природные явления и процессы). Также ограничение на использование территории горной планировочной зоны накладывает режим охраны государственной границы Российской Федерации.

Сельская система расселения на территории Республики отличается в разных муниципальных образованиях.

В Пригородный районе такой показатель, как «средний размер населённого пункта» является наименьшим среди районных муниципальных образований.

При анализе плотности населения в пределах черт поселений (т. е. на землях населённых пунктов), можно сделать вывод о характере застройки. В Пригородный районе показатель плотности населения 71,7 чел./кв. км.

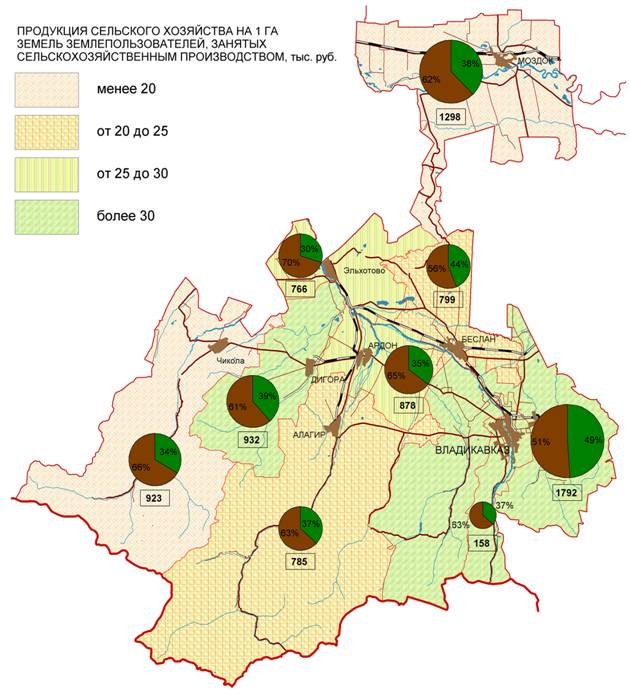

Рис.2.3.

Структура сельского хозяйства муниципальных образований РСО-Алания, 2005г.

Табл.2.2.

Группировка сельских населённых пунктов Республики Северная Осетия-Алания по численности населения

в разрезе административных районов.

Владикавказ

Алагирский

Ардонский

Дигорский

Ирафский

Кировский

Моздокский

Правобережный

Пригородный

ВСЕГО

Сельских населённых пунктов, всего

7

72

9

6

36

7

32

11

29

209

Жителей

2468

11643

11310

8806

15708

26571

45769

20135

102990

245400

Меньше 100

1

60

0

0

23

0

5

1

7

97

Жителей

0

988

0

0

660

0

214

0

243

2105

100-200

1

2

1

0

3

0

2

0

3

12

Жителей

101

268

131

0

404

0

333

0

376

1613

200-500

4

1

1

1

5

0

5

1

1

19

Жителей

1153

337

422

474

1941

0

1875

487

419

7108

0

4

1

2

2

1

8

1

0

19

Жителей

0

3055

640

1425

1420

530

5790

919

0

13779

1

4

5

1

1

3

6

4

5

30

Жителей

1214

4962

7138

1912

1902

4315

8599

6484

7244

43770

0

1

1

2

1

1

3

4

4

17

Жителей

0

2033

2979

4995

2364

3099

9626

12245

15061

52402

0

0

0

0

1

1

3

0

5

10

Жителей

0

0

0

0

7017

6419

19332

0

36161

68929

Больше 10000

0

0

0

0

0

1

0

0

4

5

Жителей

0

0

0

0

0

12208

0

0

43486

55694

Табл. 2.3.

Процент сельских жителей, проживающих в различных по численности сельских населённых пунктах

Республики Северная Осетия-Алания, в разрезе административных районов.

№ п/п

Численность сельского населённого пункта

Владикавказ

Алагирский

Ардонский

Дигорский

Ирафский

Кировский

Моздокский

Правобережный

Пригородный

ИТОГО

1

менее 100 чел.

--

8,49

--

--

4,20

--

0,47

--

0,24

0,86

2

101-200 чел.

4,09

2,30

1,16

--

2,57

--

0,73

--

0,37

0,66

3

201-500 чел

46,72

2,89

3,73

5,38

12,36

--

4,10

2,42

0,41

2,90

4

чел

--

26,24

5,66

16,18

9,04

1,99

12,65

4,56

--

5,61

5

чел

49,19

42,62

63,11

21,71

12,11

16,24

18,79

32,20

7,03

17,84

6

чел

--

17,46

26,34

56,72

15,05

11,66

21,03

60,82

14,62

21,35

7

чел

--

--

--

--

44,67

24,16

42,24

--

35,11

28,09

8

более-10000 чел

--

--

--

--

--

45,94

--

--

42,22

22,70

Как видно, большая часть сельского населения Республики проживает в больших и крупных сельских населённых пунктах.

Рис 2.4.

Демографическая ситуация в разрезе районов РСО-Алания, 2006г.