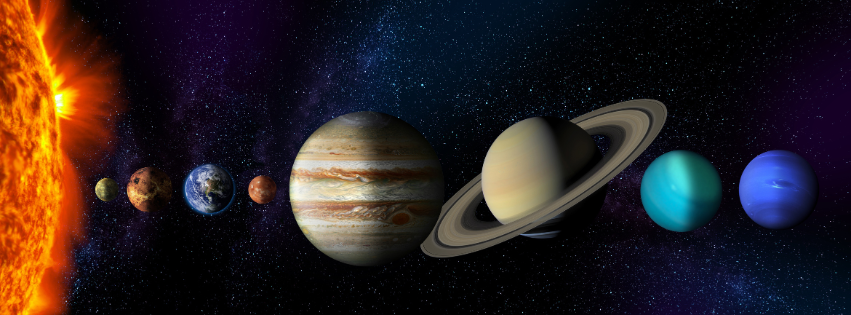

Гравитационный коллапс является ключевым процессом в образовании звезд и планетных систем. Этот процесс начинается с сжатия газопылевого облака, которое состоит из водорода, гелия и других элементов, а также пыли. Когда облако достигает определенной массы и плотности, гравитационные силы начинают преобладать, вытягивая частицы материи к центру облака. Этот сжимающий процесс сопровождается увеличением температуры и давления в центре облака, что ведет к образованию протозвезды.

На этапе коллапса происходит значительное увеличение внутренней энергии в результате сжатия вещества, что приводит к его нагреву. Когда температура в центре облака достигает нескольких миллионов градусов Цельсия, начинается термоядерный синтез водорода в гелий. Этот процесс становится источником энергии для новой звезды, которая в дальнейшем начинает выделять свет и тепло. Важным моментом является стабилизация звезды, когда давление, создаваемое термоядерными реакциями, уравновешивает гравитационное сжатие.

Кроме того, в ходе гравитационного коллапса может сформироваться диск вокруг центральной звезды. Этот диск состоит из газа и пыли, и он играет критическую роль в образовании планетных систем. Внутри диска частицы начинают сталкиваться и агрегировать, что в свою очередь ведет к образованию планетезималей — небольших тел, которые постепенно сливаются в более крупные планеты.

Гравитационный коллапс не только запускает процесс звездообразования, но и создает условия для формирования планет. Планетезимали, образующиеся в диске, взаимодействуют друг с другом и могут объединяться в планеты. В некоторых случаях, если масса протопланеты достаточно велика, она может притягивать и собирать газ, образуя газовые гиганты.

Таким образом, гравитационный коллапс является основным механизмом как для образования звезд, так и для формирования планетных систем, через сжатие облака, нагрев газа, запуск термоядерного синтеза, а также создание планетезималей и их объединение в планеты.

Роль тёмной энергии в ускоренном расширении Вселенной

Тёмная энергия — гипотетическая форма энергии, равномерно заполняющая пространство и обладающая отрицательным давлением, вызывающим ускоренное расширение Вселенной. Она составляет примерно 68–70% от общей плотности энергии во Вселенной и впервые была предложена как объяснение наблюдаемого ускоренного космологического расширения, обнаруженного в конце 1990-х годов на основе наблюдений далеких сверхновых типа Ia.

Математически тёмная энергия описывается в уравнениях общей теории относительности через космологическую постоянную (?), введённую Альбертом Эйнштейном. В уравнении Фридмана, которое определяет динамику масштабного фактора Вселенной, вклад тёмной энергии ведёт к доминированию члена, пропорционального ?, при больших масштабах времени и пространства. Это означает, что по мере расширения Вселенной плотности материи и излучения убывают, тогда как плотность тёмной энергии остаётся постоянной (в случае космологической постоянной) или убывает значительно медленнее (в случае динамических моделей, таких как квинтэссенция). В результате тёмная энергия начинает доминировать в энергетическом балансе Вселенной и вызывает её ускоренное расширение.

Физическая природа тёмной энергии остаётся неизвестной. Наиболее распространённая модель — ?CDM (? Cold Dark Matter) — предполагает, что тёмная энергия представлена космологической постоянной, обладающей постоянной плотностью и уравнением состояния , где — давление, — плотность энергии. Альтернативные модели рассматривают скалярные поля (например, квинтэссенцию), модификации гравитации или другие экзотические формы энергии, но ни одна из них пока не получила экспериментального подтверждения.

Космологические наблюдения, включая данные о флуктуациях реликтового излучения (CMB), барионные акустические осцилляции (BAO) и крупномасштабную структуру Вселенной, указывают на то, что ускоренное расширение является фундаментальным свойством современной Вселенной. Тёмная энергия влияет на формирование галактик, рост крупномасштабных структур и судьбу космоса, потенциально приводя к сценарию бесконечного расширения (Big Freeze) или другим финальным состояниям в зависимости от её точной природы и эволюции.

Механизм солнечных и лунных затмений

Солнечные и лунные затмения происходят, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в определённой геометрической конфигурации. Затмения бывают двух типов: солнечные и лунные, и для каждого из них характерны разные процессы.

Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землёй и Солнцем, блокируя свет Солнца и casting тень на Землю. Это может произойти только при новолунии, когда Луна находится в точке своей орбиты, в которой её тень падает на поверхность Земли. Солнечное затмение бывает трёх типов:

-

Полное солнечное затмение, при котором Луна полностью закрывает диск Солнца, и наблюдатель на Земле видит только солнечную корону.

-

Частичное солнечное затмение, когда Луна лишь частично закрывает Солнце.

-

Кольцевое солнечное затмение, при котором Луна находится немного дальше от Земли в своей орбите, и её видимый диаметр меньше, чем диаметр Солнца. В этом случае вокруг тёмного диска Луны остаётся яркое кольцо Солнца.

Солнечные затмения наблюдаемы только в ограниченной области на Земле, поскольку Луна может покрыть только часть планеты своей тенью. Зоны наблюдения солнечного затмения делятся на три области:

-

Зона полной тени (умбра), где можно увидеть полное солнечное затмение.

-

Зона полутени, где можно наблюдать частичное затмение.

-

Зона анумбры, где солнечное затмение не видимо.

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и её тень полностью или частично закрывает Луну. Это явление может произойти только во время полнолуния, когда Луна находится в точке своей орбиты, в которой проходит через тень Земли. Лунное затмение также бывает трёх типов:

-

Полное лунное затмение, когда Луна полностью проходит через тень Земли и приобретает красный оттенок, так как свет Солнца преломляется в атмосфере Земли.

-

Частичное лунное затмение, когда только часть Луны проходит через тень Земли.

-

Пенумбральное лунное затмение, когда Луна проходит только через полутень Земли, и эффект затмения не столь заметен.

Лунные затмения видны с большей части Земли, так как тень Земли намного больше, чем тень Луны при солнечном затмении. Это делает лунные затмения более широко наблюдаемыми.

Оба типа затмений происходят регулярно, но из-за наклона орбит Луны и Земли и их различной скорости движения, они происходят не в одно и то же время, а с определёнными промежутками. Солнечные затмения, например, могут происходить от нескольких раз в год до одного раза в несколько лет в одном и том же месте Земли, в то время как лунные затмения — более часто и их можно наблюдать с большей части планеты.

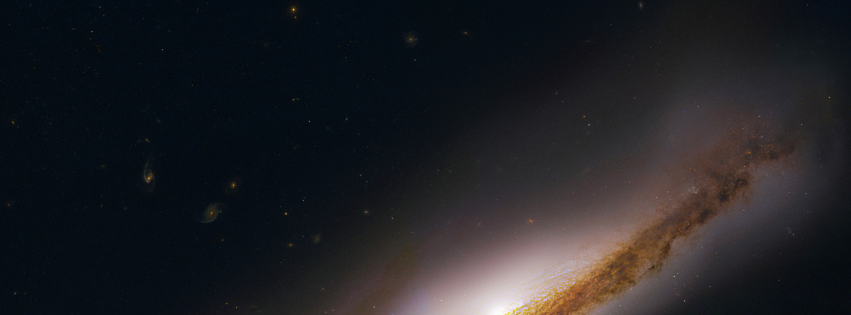

Теории происхождения звездных потоков

Звездные потоки, или звездные ассоциации, представляют собой группы звезд, которые имеют схожие кинематические характеристики и, возможно, общий возраст. Их происхождение является предметом обсуждения и исследовательских работ. Основные теории о происхождении звездных потоков включают следующие:

-

Гравитационное взаимодействие с галактическими структурами

Согласно этой теории, звездные потоки могут быть результатом взаимодействия звезд с другими крупными структурами, такими как галактические пульсары, темные облака или даже черные дыры. Гравитационное воздействие этих объектов может вызывать деформацию и сближение звездных групп, что приводит к образованию звездных потоков. Примером такого взаимодействия является процесс аккреции звезд в орбитах вокруг массивных объектов в галактических центрах. -

Нарушения в динамике галактической диска

Диск нашей галактики, как и других спиральных галактик, представляет собой многослойную структуру с высокой плотностью звезд. Неравномерности в гравитационном поле, вызванные, например, встречами с другими галактиками или большим количеством темной материи, могут приводить к образованию звездных потоков. Это взаимодействие может нарушить орбитальные траектории звезд, заставив их формировать потоки. -

Продукты разрушения звездных скоплений

В результате разрушения открытых звездных скоплений или групп молодых звезд может образовываться звездный поток. Эти потоки состоят из звезд, которые раньше были частью одного и того же скопления, но в процессе их взаимодействия с внешними силами, такими как гравитационное воздействие других объектов или коллизии с молекулярными облаками, они начинают двигаться в разные направления. -

Дисперсия в движении звезд при образовании

Звезды, образующиеся из одного молекулярного облака, могут иметь схожие кинематические характеристики. Однако, по мере того как это облако рассеивается или подвергается воздействию внешних факторов, звезды могут разделяться на потоки с различными траекториями. Это наблюдается в областях интенсивного звездообразования, где высокие скорости звезд приводят к их рассеиванию. -

Гравитационные взаимодействия и сближения с другими звездными системами

Звездные потоки также могут быть результатом сближения нашей галактики с соседними галактиками или межгалактическими облаками газа. Эти события могут вызывать столкновения звездных систем, которые впоследствии образуют потоки, следуя траекториям, заданным силами гравитации. Такое взаимодействие также может приводить к образованию звездных ассоциаций.

Каждая из этих теорий объясняет разные аспекты происхождения звездных потоков и может быть актуальна в разных сценариях. В результате исследований, включая моделирование динамики звездных движений и наблюдения с помощью телескопов, становится возможным более точное определение механизмов формирования этих потоков и их эволюции во времени.

Образование звёзд и механизмы термоядерных реакций

Звёзды формируются в холодных и плотных регионах межзвёздной среды, называемых молекулярными облаками. Эти области состоят преимущественно из водорода и гелия, а также пыли и других элементов. Процесс звездообразования начинается с гравитационной неустойчивости — локальное повышение плотности в облаке вызывает его сжатие под действием собственной гравитации. Такие сжимающиеся области называются протозвёздами.

По мере сжатия температура и давление в ядре протозвезды увеличиваются. Когда температура в центральной части достигает порядка 10 миллионов Кельвинов, в недрах начинается термоядерный синтез. На начальных этапах основной реакцией является протон-протонный цикл, характерный для звёзд с массой, сравнимой с Солнцем. В более массивных звёздах преобладает CNO-цикл (углеродно-азотно-кислородный цикл), в котором катализаторами выступают ядра углерода, азота и кислорода.

Основной термоядерной реакцией в звёздах главной последовательности является превращение водорода в гелий. В процессе протон-протонного цикла четыре протона (ядра водорода) в несколько стадий превращаются в одно ядро гелия-4, при этом высвобождается значительное количество энергии в форме гамма-квантов, нейтрино и кинетической энергии частиц. Эта энергия, постепенно диффундируя к поверхности звезды, обеспечивает её свечение и противодействует гравитационному сжатию.

Стабильное существование звезды обеспечивается гидростатическим равновесием — балансом между гравитационным сжатием и радиационным давлением, возникающим в результате термоядерных реакций. Когда запасы водорода в ядре истощаются, структура звезды меняется, приводя к последующим эволюционным стадиям: красный гигант, коллапс ядра, и, в зависимости от массы, формирование белого карлика, нейтронной звезды или чёрной дыры.

Термоядерный синтез в звездах: механизмы и продукция

Термоядерный синтез в звёздах — это процесс объединения лёгких ядер с образованием более тяжёлых, сопровождающийся выделением огромного количества энергии. Главным источником энергии в звёздах является превращение водорода в гелий посредством двух основных цепочек реакций: протон-протонного цикла и цикла углерод-азот-кислород (CNO).

В протон-протонном цикле, характерном для звёзд с массой, сравнимой с массой Солнца и меньшей, четыре ядра протонов (водорода) последовательно взаимодействуют, образуя ядро гелия-4. Процесс включает несколько промежуточных стадий: образование дейтерия, гелия-3 и последующее их слияние. При этом выделяется энергия в виде гамма-излучения, нейтрино и кинетической энергии частиц.

В более массивных звёздах доминирует цикл CNO, где углерод, азот и кислород выступают катализаторами, ускоряя процесс преобразования водорода в гелий. В этом цикле четыре протона последовательно превращаются в одно ядро гелия-4, при этом катализаторы остаются практически неизменными.

По мере исчерпания запасов водорода начинается термоядерное горение более тяжёлых элементов: гелия, углерода, неона, кислорода и кремния. Эти стадии проходят при повышенных температурах и давлениях в ядре звезды, вызывая последовательное синтезирование элементов вплоть до железа.

Железо является энергетическим «пределом» термоядерного синтеза, так как дальнейшее синтезирование элементов тяжелее железа требует поглощения энергии, а не выделения. В результате на последнем этапе жизни массивных звёзд происходит коллапс ядра и взрыв сверхновой, сопровождающийся образованием элементов тяжелее железа посредством процессов захвата нейтронов (r- и s-процессы).

Основные элементы, образующиеся в ходе термоядерного синтеза в звёздах, — это гелий (в начальных стадиях), углерод, кислород, неон, магний, кремний, сера, железо, а также элементы более высокой массы в результате последующих ядерных реакций и сверхновых взрывов.

Сравнение астрофизических процессов и явлений

-

Модели происхождения и эволюции звёзд с разной массой

Звезды с разной массой проходят через различные этапы своей эволюции. Звезды малой и средней массы, менее 8 масс Солнца, заканчивают своё существование как белые карлики, а звезды более массивные (более 8 масс Солнца) заканчивают как нейтронные звезды или черные дыры. В эволюции звезд малой массы важнейшую роль играют процессы, связанные с термоядерным сгоранием водорода и гелия, в то время как массивные звезды могут достичь более высоких температур и давлений, инициируя более сложные реакции нуклеосинтеза, что ведет к образованию тяжелых элементов. После исчерпания ядерного топлива звезды малой массы сбрасывают внешние оболочки и превращаются в белые карлики, а звезды массивной массы взрываются как сверхновые, оставляя нейтронные звезды или черные дыры в качестве конечных стадий. -

Белые карлики и нейтронные звезды в контексте конечных стадий эволюции звёзд

Белые карлики представляют собой компактные остатки звёзд средней массы, которые больше не способны поддерживать термоядерные реакции в своих ядрах. Они постепенно охлаждаются и тускнеют с течением времени. Нейтронные звезды, в свою очередь, образуются после коллапса ядра массивной звезды в конце её жизни, если масса этого ядра не превышает предел Чандрасекара. Эти объекты имеют невероятно высокую плотность и сильное магнитное поле. Оба типа объектов являются важными для астрофизики, поскольку их изучение даёт понимание процессов, происходящих в экстремальных условиях, таких как высокие плотности материи и сильные гравитационные поля. -

Методы наблюдения и спектроскопического анализа активных ядер галактик и квазаров

Для изучения активных ядер галактик (AGN) и квазаров используется широкий спектр наблюдательных методов. Одним из ключевых инструментов является спектроскопия, которая позволяет анализировать спектры излучения и изучать состав, температуру, скорость и другие характеристики аккреционного диска и джетов, образующихся в окрестностях супер массивных чёрных дыр. Доплеровские сдвиги в спектре позволяют определить скорость движения материи в этих объектах, а также исследовать влияние аккреции и взаимодействия с окружающей средой. -

Ньютоновская гравитация и общая теория относительности в применении к движению планет и экстремальным астрофизическим объектам

Ньютоновская гравитация остаётся успешным приближением для большинства астрономических объектов, включая движение планет в нашей Солнечной системе. Однако в экстремальных условиях, например, в окрестностях черных дыр или нейтронных звёзд, необходимо применять общую теорию относительности (ОТО). ОТО более точно описывает гравитационные эффекты, такие как искривление пространства-времени, особенно при наличии сильных гравитационных полей. -

Физические процессы в звёздных туманностях и протозвёздных дисках

Звёздные туманности — это гигантские облака газа и пыли, где происходят процессы звёздообразования. Протозвёздные диски, в свою очередь, являются областями, где материал из туманности постепенно скапливается вокруг формирующейся звезды. Процессы в этих областях включают гравитационное сжатие, магнитные поля и турбулентность, что ведёт к образованию звёзд. В протозвёздных дисках также происходят важные химические реакции, ведущие к образованию молекул и других химических элементов. -

Роль магнитных полей в формировании звёзд и в динамике галактик

Магнитные поля играют ключевую роль в формировании звезд, оказывая влияние на динамику межзвёздной среды и взаимодействие газа и пыли в протозвёздных облаках. В галактиках магнитные поля могут влиять на динамику и структуру звездных потоков, а также на формирование галактических дисков и джетов, излучаемых активными ядрами. Магнитные поля являются также важным фактором в динамике аккреционных дисков вокруг черных дыр. -

Методы определения расстояний до звёзд и галактик: параллакс, цефеиды и красное смещение

Методы измерения расстояний до звёзд и галактик включают геометрический параллакс, а также использование стандартных свечей, таких как цефеиды. Параллакс применяется для измерений в ближнем космосе, в то время как цефеиды используются для более дальних объектов благодаря их зависимости яркости от периода пульсации. Для более удалённых объектов, таких как галактики, применяется метод красного смещения, который основан на наблюдении изменений в спектре излучения вследствие расширения Вселенной. -

Теории тёмной материи и модифицированной ньютоновской динамики (MOND) для объяснения вращения галактик

Тёмная материя, существование которой подтверждается её гравитационным влиянием на вращение галактик, является важным компонентом космологии. Модифицированная ньютоновская динамика (MOND) предлагает альтернативу, предполагая, что законы гравитации на больших масштабах могут отличаться от тех, что описаны в классической ньютоновской теории, что также объясняет аномалии в кривых вращения галактик. -

Рентгеновское и гамма-излучение в астрофизике

Рентгеновские и гамма-лучи являются высокоэнергетическим излучением, которое возникает в экстремальных астрофизических объектах, таких как нейтронные звезды, черные дыры и активные ядра галактик. Рентгеновское излучение связано с процессами аккреции вещества на компактные объекты, в то время как гамма-излучение возникает при высоких энергетических взаимодействиях, например, при столкновениях частиц в сверхновых или в близких объектах с сильным магнитным полем. -

Сверхновые: классы и роль в астрофизике

Сверхновые делятся на два основных типа: Ia и II. Сверхновые типа Ia происходят в бинарных системах, когда звезда-компаньон в системе белого карлика начинает накапливать материал, что приводит к его термоядерному взрыву. Сверхновые типа II связаны с коллапсом массивных звёзд. Эти взрывы играют важнейшую роль в распространении тяжелых элементов по Вселенной и в динамике межзвёздной среды. -

Космический микроволновый фон и его значение для космологии

Космический микроволновый фон (CMB) является важнейшим свидетельством о ранней Вселенной, его изучение даёт информацию о её состоянии в первые несколько сотен тысяч лет. Анализ CMB позволяет исследовать такие вопросы, как параметры расширения Вселенной, её возраст и состав, а также возможные явления, связанные с инфляцией. -

Современные методы детектирования гравитационных волн

Детекторы гравитационных волн, такие как LIGO и Virgo, используют интерферометрические методы для обнаружения изменений в пространстве-времени, вызванных колебаниями гравитационных волн. Эти наблюдения открывают новый способ изучения астрофизических объектов, таких как слияния черных дыр и нейтронных звёзд.

Аномалии в движении планет и их астрофизическая интерпретация

В движении планет наблюдаются несколько ключевых аномалий, которые не укладываются в классическую ньютоновскую механику при предположении только двух тел — планеты и Солнца. Основные аномалии включают:

-

Прецессия орбитальных элементов — особенно известно прецессирование перигелия Меркурия, которое проявляется в постепенном смещении точки ближайшего сближения с Солнцем. Классическая механика не полностью объясняла наблюдаемые данные, что привело к развитию общей теории относительности Эйнштейна, которая дала точное математическое описание этого явления за счет учета кривизны пространства-времени.

-

Отклонения от закона Кеплера — влияние возмущений со стороны других планет вызывает периодические и долгосрочные изменения в орбитах. Эти возмущения приводят к сложным нелинейным динамическим эффектам, включая резонансы и хаотические движения, что требует применения методов небесной механики и численного моделирования.

-

Нестационарность орбитальных параметров — изменения в эксцентриситете, наклоне и длинне восходящего узла связаны с гравитационным взаимодействием с другими телами Солнечной системы, а также с воздействием приливных сил и солнечного ветра.

-

Аномалии в движении космических аппаратов — например, наблюдаемые аномалии при пролёте Земли (феномен «флитпаса»), которые пока не имеют однозначного объяснения и обсуждаются в контексте возможных новых физических эффектов или систематических ошибок измерений.

В астрофизическом контексте эти аномалии служат тестами для физических теорий гравитации, модели структуры и динамики Солнечной системы, а также космологических моделей. Они способствуют уточнению параметров планетных масс, распределения массы в Солнечной системе и позволяют выявлять наличие невидимых объектов или темной материи в локальной окрестности. Анализ аномалий требует сочетания классической механики, общей теории относительности, и современных численных методов, что делает их важным предметом исследований в астрофизике и небесной механике.

Космологический принцип и его влияние на теории о Вселенной

Космологический принцип — это фундаментальное предположение современной космологии, согласно которому Вселенная в больших масштабах однородна и изотропна. Однородность означает, что свойства Вселенной не зависят от места наблюдателя, а изотропность — что она выглядит одинаково во всех направлениях. Этот принцип не является доказанным теоретически, а введён как удобное и хорошо подтверждаемое наблюдениями приближение, позволяющее упростить математическое описание космоса.

Космологический принцип обосновывает использование моделей, таких как модель Фридмана–Леметра–Робертсона–Уокера (FLRW), которые описывают динамику расширяющейся Вселенной. Благодаря предположению однородности и изотропности уравнения общей теории относительности сводятся к относительно простым формулам, описывающим эволюцию масштаба Вселенной во времени. Это позволяет получать предсказания о таких явлениях, как космическое микроволновое фоновое излучение, крупномасштабная структура распределения материи и наблюдаемое расширение пространства.

Влияние космологического принципа на теории о Вселенной выражается в следующих ключевых аспектах:

-

Упрощение моделей Вселенной — принцип исключает необходимость учитывать локальные неоднородности (например, галактики, скопления), сосредотачивая внимание на среднем поведении материи и энергии.

-

Основы теоретических предсказаний — космологический принцип лежит в основе стандартной космологической модели (?CDM), включая расчёт параметров, таких как плотность вещества, тёмной энергии и кривизна пространства.

-

Обоснование наблюдательных тестов — однородность и изотропность позволяют интерпретировать данные о красном смещении, фоновых излучениях и распределении галактик как отражение фундаментальных свойств Вселенной, а не локальных эффектов.

-

Ограничение альтернативных моделей — любые космологические модели, которые предполагают сильную неоднородность или направленность во Вселенной, требуют значительных дополнительных обоснований и не соответствуют наблюдаемым данным на больших масштабах.

Таким образом, космологический принцип является краеугольным камнем современного космологического мышления, формируя рамки для построения теорий, интерпретации наблюдений и понимания структуры и эволюции Вселенной.

Природа и роль космических пузырей в межзвездной среде

Космические пузыри — это объёмы межзвёздной среды с пониженной плотностью и повышенной температурой, окружённые плотными оболочками газа и пыли. Они формируются в результате высокоэнергетических процессов, таких как мощные звёздные ветры, сверхновые взрывы и коллективное влияние массивных звёздных скоплений. Источником энергии для создания пузырей служит кинетическая энергия ветров молодых звёзд или ударных волн сверхновых, которая нагревает и разгоняет газ, вытесняя его из центральной области.

Структурно космический пузырь состоит из горячей, разреженной внутренней области и более плотной, охлаждённой внешней оболочки. Внутри пузыря температура достигает миллионов градусов Кельвина, что обусловлено шоковым нагревом газа, а плотность там значительно ниже, чем в окружающей межзвёздной среде. Внешняя оболочка образуется за счёт сжатия и накопления материала, вытесненного внутренними потоками.

Роль космических пузырей в межзвёздной среде многоаспектна. Во-первых, они регулируют структуру и динамику газа в галактиках, способствуя формированию сложной и неоднородной среды. Во-вторых, их ударные волны могут инициировать сжатие молекулярных облаков, стимулируя тем самым процессы звездообразования на краях пузырей. В-третьих, пузыри служат каналами для переноса энергии, массы и химических элементов, обогащая окружающую среду тяжёлыми элементами, сформированными в ядрах звёзд.

Кроме того, космические пузыри влияют на распространение космических лучей, поскольку их магнитные поля и турбулентность внутри оболочек изменяют траектории высокоэнергетичных частиц. Они также играют ключевую роль в формировании и поддержании многофазной структуры межзвёздного газа, обеспечивая взаимодействие горячих, тёплых и холодных компонентов.

Таким образом, космические пузыри являются важными агентами динамики и эволюции межзвёздной среды, влияя на циклы звездообразования и распространение элементов в галактическом масштабе.

Влияние звездной активности на эволюцию планет

Звездная активность является ключевым фактором, оказывающим значительное влияние на формирование и эволюцию планетных систем. В частности, интенсивность и характер излучения звезды, а также извержения магнитных вспышек и корональные выбросы массы формируют условия для атмосферной и климатической динамики планет.

Во-первых, ультрафиолетовое (УФ) и рентгеновское излучение активных звезд способствует ионизации и нагреву верхних слоев планетных атмосфер, что может приводить к их постепенному испарению, особенно у планет с низкой массой и слабым гравитационным полем. Этот процесс называется атмосферным стратосферным оттоком и влияет на долгосрочную сохранность газовой оболочки, что напрямую сказывается на потенциальной обитаемости планеты.

Во-вторых, магнитная активность звезды проявляется в виде вспышек и корональных выбросов массы, которые выбрасывают высокоэнергетичные частицы и магнитные поля в пространство. Эти потоки могут индуцировать магнитные бури в планетных магнитосферах или, при их отсутствии, напрямую воздействовать на атмосферу, вызывая её эрозию и изменяя химический состав через процессы ионизации и диссоциации молекул.

В-третьих, звездная активность играет роль в формировании и поддержании магнитных полей планет через взаимодействие магнитосфер с звездным ветром. Сильный звездный ветер может усилить динамо-процессы в недрах планеты, что влияет на геодинамическую активность и, соответственно, на вулканизм и тектонику, важные для перераспределения тепла и углерода.

Кроме того, интенсивность и частота звездной активности на ранних этапах эволюции звезды оказывают решающее воздействие на условия аккреции планет и первичной атмосферы, определяя химический состав и потенциал для последующего развития жизни.

Таким образом, звездная активность является комплексным фактором, влияющим на физические, химические и магнитные характеристики планет, их атмосферу и внутренние процессы, что определяет траекторию их эволюции и возможность существования устойчивых биосфер.

Процесс аккреции вещества на звезды и черные дыры

Аккреция — это процесс накопления вещества, который происходит, когда объект (звезда или черная дыра) привлекает окружающее газовое и пылевое облако, а также другие объекты, такие как звезды, планеты и астероиды. В процессе аккреции материя постепенно скапливается на центральном объекте, образуя аккреционный диск, из которого вещество под действием гравитации и других сил поступает к объекту.

Аккреция на звезды

Когда звезда становится центром аккреционного диска, вещество, обычно газ и пыль, начинает двигаться по спиральной траектории, постепенно ускоряясь из-за гравитационного поля звезды. По мере того, как материя приближается к звезде, она разогревается, что ведет к образованию облаков горячего газа и излучению, которое можно наблюдать как аккреционное сияние.

Аккреционный диск состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет свою температуру и плотность. Газ в наружных слоях охлаждается и замедляется, а в центре диска, где гравитационное притяжение звезды сильнее, вещество ускоряется и нагревается. При этом энергия преобразуется в свет и другие виды излучения, такие как рентгеновские лучи. Газ и пыль, двигаясь по спиральной орбите, постепенно теряют угловой момент, что заставляет их двигаться все ближе к звезде, пока они не окажутся на её поверхности или в недрах.

Аккреция на черные дыры

Процесс аккреции на черную дыру отличается от аккреции на звезды из-за экстремальных условий в окрестности горизонта событий. Аккреционный диск вокруг черной дыры также формируется из газа, пыли и других объектов, которые, под воздействием сильной гравитации черной дыры, начинают двигаться по спирали. По мере приближения материи к черной дыре её скорость и температура резко возрастают.

Основным элементом аккреции вокруг черной дыры является её эффект на материю, движущуюся вблизи горизонта событий. Когда вещество становится достаточно близким к черной дыре, оно подвергается сильным гравитационным и рентгеновским воздействиям. При этом наблюдается «поглощение» вещества, которое уже не может вернуться обратно, так как оно пересекает горизонт событий. Однако перед тем как материя попадет в черную дыру, она может излучать огромное количество энергии, что приводит к образованию яркого аккреционного диска.

Аккреционный диск вокруг черной дыры может производить рентгеновское излучение, которое является результатом того, что частицы газа разогреваются до экстремальных температур из-за трения и гравитационного сжатия. Это явление, называемое рентгеновским излучением, является одним из основных способов наблюдения черных дыр и аккреции на них. Материя в диске также может образовывать мощные джеты (струи материи), которые выбрасываются из полюсов черной дыры под действием магнитных полей, создаваемых в процессе аккреции.

Одним из важнейших аспектов аккреции вокруг черной дыры является сильное гравитационное и релятивистское воздействие, которое влияет на поведение материи. При этом также возникает феномен, называемый эффектом «доплеровского сдвига», когда излучение от вещества, движущегося вблизи черной дыры, может быть смещено в сторону более высоких или низких частот в зависимости от направления движения.

Таким образом, процесс аккреции вещества на звезды и черные дыры существенно различается из-за разных физико-геометрических условий, но оба процесса имеют схожие элементы, такие как формирование аккреционных дисков и выделение большого количества энергии в результате гравитационного сжатия вещества.

Физические процессы в ранней Вселенной

В первые моменты после Большого взрыва, около 13,8 миллиардов лет назад, физические условия во Вселенной существенно отличались от современных. Эта эпоха характеризуется высокими температурами, плотностями и энергиями, которые способствовали возникновению и взаимодействию элементарных частиц.

1. Этапы ранней Вселенной

Сразу после Большого взрыва (период до секунд, эпоха Планка) температура и плотность были настолько высоки, что все четыре фундаментальные силы природы (гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействие) были объединены в единую силу. На этой стадии теория квантовой гравитации была бы необходима для точного описания состояния Вселенной.

По мере расширения и охлаждения Вселенной, примерно через секунд, произошло спонтанное разделение сильной и слабой ядерной силы, а затем через секунд — электромагнитной и слабой силы. Этот процесс называют «спонтанным симметричным разломом».

2. Образование элементарных частиц

В период от до секунд температура Вселенной продолжала снижаться, и началась формировка элементарных частиц, таких как кварки, лептоны, и бозоны. Кварки объединялись в адроны (например, протоны и нейтроны), а лептоны, включая электроны, становились важными компонентами материи. В это время также началось образование нейтрино, которые через некоторое время начали покидать взаимодействия с другими частицами.

3. Формирование ядра (этап нуклеосинтеза)

Через 3 минуты после Большого взрыва температура Вселенной упала до порядка К, что позволило возникнуть первичным химическим элементам: водороду (протон), гелию и следам лития. Этот процесс называется первичным нуклеосинтезом. В это время реакция (протон и протон образуют дейтрон с испусканием позитрона и нейтрино) приводила к образованию тяжелых ядер.

4. Рекомбинация и декуплинг фотонов

Через 380 000 лет после Большого взрыва Вселенная достигла температуры около К, при которой электроны могли комбинироваться с ядрами, образуя нейтральные атомы водорода и гелия. Это событие называется рекомбинацией. После рекомбинации фотоны, которые ранее взаимодействовали с свободными электронами, стали распространяться свободно, создавая космическое микроволновое фоновое излучение (CMB), которое можно наблюдать сегодня.

5. Этапы структуры образования

Через несколько сотен миллионов лет после рекомбинации гравитационные взаимодействия начали формировать структуры, такие как звезды и галактики. Это было обусловлено первоначальными малыми плотностными флуктуациями, которые привели к образованию гравитационно связанных облаков газа, где происходили процессы звездообразования.

6. Дальнейшая эволюция и темная энергия

После формирования первых звезд и галактик Вселенная продолжала расширяться, а темная энергия, вероятно, начала играть свою роль в ускорении этого процесса. Темная материя, взаимодействуя гравитационно, способствовала формированию крупных космологических структур, таких как сверхскопления галактик. Темная энергия, чье происхождение до сих пор не выяснено, оказывает давление, которое приводит к ускоренному расширению Вселенной в настоящее время.

7. Современные исследования и открытые вопросы

Современные исследования ранней Вселенной продолжаются в области космологии и физики высоких энергий. Теории, такие как инфляционная теория, описывают экспоненциальное расширение Вселенной в первые моменты её существования, что объясняет однородность и изотропность Вселенной на больших масштабах. Открыты также вопросы, связанные с происхождением материи, тёмной материи и тёмной энергии, а также с возможностью существования мультивселенных.

Смотрите также

Биосоциологический взгляд на межгрупповые конфликты

Роль проекции в гештальт-терапии и работа с ней терапевта

Роль дипломатии в решении гуманитарных кризисов

Разделение потоков и его влияние на сопротивление жидкости

HR-аналитика в управлении рисками человеческого фактора

Связь клеточного дыхания и фотосинтеза у растений

Роль транспортеров и каналов в мембранном транспорте

Основы управления культурными инициативами в государственных структурах

Влияние климатических факторов на градостроительное проектирование