|

В качестве примера произведем умножение двоичных чисел 1102 и 112 : |

1102 x 112

100102 |

Деление. Операция деления выполняется по алгоритму, подобному алгоритму выполнения операции деления в десятичной системе счисления.

|

В качестве примера произведем деление двоичного числа 1102 и 112 |

0 |

Арифметические операции в шестнадцатеричной системе счисления. Аналогично можно выполнять арифметические действия в шестнадцатеричной системе счисления. Необходимо только помнить, что величина переноса в следующий разряд при сложении и заем из старшего разряда при вычитании определяется величиной основания системы счисления:

F516 9C16

+ –

AF16 5F16

![]()

![]()

1A416 3D16

Для проведения арифметических операций над числами, выраженными в различных системах счисления, необходимо предварительно перевести их в одну и ту же систему

Упрощаются операции над числами в шестнадцатеричной системе счисления, если их сначала перевести в двоичную систему счисления, выполнить операции, а затем снова перевести в шестнадцатеричную систему счисления

Напрмер:

|

F516=1 AF16=1 |

1 +

11=1A416 |

9C16=1 5F16= |

1 –

|

14.Основные этапы развития вычислительной техники

Первым прообразом современных компьютеров была механическая аналитическая машина Чарльза Бэббиджа, которую он проектировал и создавал в середине XIX в. Аналитическая машина должна была обрабатывать числовую информацию по заранее составленной программе без вмешательства человека. В аналитической машине имелись все основные устройства современного компьютера: Склад (Память), Мельница (Процессор) и т. д.

Первые электронно-вычислительные машины (ЭВМ), способные автоматически по заданной программе обрабатывать большие объемы информации, были построены в 1946 г. в США (ЭНИАК) и в 1950 г. в СССР (МЭСМ). Первые ЭВМ были ламповыми (включали в себя десятки тысяч ламп), очень дорогими и очень большими (занимали громадные залы), и поэтому их количество измерялось единицами, в лучшем случае десятками штук. Они использовались для проведения громоздких и точных вычислений в научных исследованиях, при проектировании ядерных реакторов, расчетов траекторий баллистических ракет и т. д. Программы для первых ЭВМ, написанные на машинном языке, представляли собой очень длинные последовательности нулей и единиц, так что составление и отладка таких программ было чрезвычайно трудоемким делом.

Производство сравнительно недорогих персональных компьютеров с использованием БИС (больших интегральных схем) началось в середине 70-х годов с компьютера Apple II (с этого компьютера отсчитывает свое существование фирма Apple). В начале 80-х годов приступила к массовому производству персональных компьютеров корпорация IBM (компьютеры так и назывались IBM Personal Computer – IBM PC). Персональные компьютеры в состоянии обрабатывать не только числовую информацию. В настоящее время большая часть персональных компьютеров в мире занята обработкой текстовой информации. С 80-х годов стала возможной обработка на компьютере графической информации, а с 90-х – звуковой. Современный персональный компьютер превратился в мультимедийный, т. е. на нем можно обрабатывать числовую, текстовую, графическую и звуковую информацию.

При развитии ЭВМ прошли несколько поколений.

Под поколением ЭВМ понимают все типы и модели электронно-вычислительных машин, сконструированных на одних научно-технических принципах.

Первое поколение (1946 – середина 50-х годов):

v Элементная база: электронно-вакуумные лампы.

v Габариты: громадные шкафы, которые занимали целые машинные залы.

v Скорость: 10 — 20 тыс. операций в секунду.

v Программирование: в машинных кодах.

Второе поколение (конец 50-х — конец 60-х годов): Ф Элементная база: полупроводниковые элементы.

v Габариты: стойки чуть выше роста человека. Устанавливались в специальных залах.

v Программирование: преимущественно на алгоритмических языках.

Третье поколение: (конец 60-х — конец 70-х годов). ЭВМ разделились на два семейства:

v большие — ЕС ЭВМ,

v малые —СМ ЭВМ.

v Первой ЭВМ третьего поколения была ГОМ-360 фирмы IBM.

v Элементная база: интегральные схемы, которые вставляются в специальные гнезда на печатной плате.

v Габариты: ЕС ЭВМ схожи с ЭВМ второго поколения. СМ ЭВМ — в основном две стойки и дисплей, которые не нуждались в специальном помещении.

v Скорость: несколько миллионов операций в секунду.

v Программирование: примерно так же, как и на предыдущем этапе.

Четвертое поколение (от конца 70-х и по настоящее время). Ф Элементная база: микропроцессоры.

v Габариты: персональный компьютер, занимающий часть письменного стола. Ф Скорость: до миллиарда операций в секунду.

v Программирование: при создании программного обеспечения одним из основных требований стало создание «дружественной» обстановки для работы пользователя.

Основные характеристики компьютера

(разрядность, тактовая частота, объем оперативной и внешней памяти, производительность и др.)

Процессор. Важнейшей характеристикой процессора, определяющей его быстродействие, является его частота, т. е. количество базовых операций (например, операций сложения двух двоичных чисел), которые производит процессор за 1 секунду. За двадцать с небольшим лет тактовая частота процессора увеличилась в 500 раз, от 4 МГц (процессор 8086, 1978 г.) до 3,6 ГГц (процессор Pentium 4, 2001 г.). Другой характеристикой процессора, влияющей на его производительность, является разрядность процессора. Разрядность процессора определяется количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт. Разрядность процессора увеличилась за 20 лет в 8 раз. В первом отечественном школьном компьютере «Агат» (1985 г.) был установлен процессор, имевший разрядность 8 бит, у современного процессора Pentium 4 разрядность равна 64 бит.

Оперативная (внутренняя) память. Оперативная память представляет собой множество ячеек, причем каждая ячейка имеет свой уникальный двоичный адрес. Каждая ячейка памяти имеет объем 1 байт.

В персональных компьютерах величина адресного пространства процессора и величина фактически установленной оперативной памяти практически всегда различаются. Например, объем адресуемой памяти может достигать 4 Гбайт, а величина фактически установленной оперативной памяти будет значительно меньше – скажем, «всего» 64 Мбайт.

Оперативная память аппаратно реализуется в виде модулей памяти различных типов (SIMM, DIMM) и разного объема (от 1 до 1024 Мбайт). Модули различаются по своим геометрическим размерам: устаревшие модули SIMM имеют 30 или 72 контакта, а современные модули DIMM – 168 контактов.

Долговременная (внешняя) память. В качестве внешней памяти используются носители информации различной информационной емкости: гибкие диски (1,44 Мбайт), жесткие диски (до 50 Гбайт), оптические диски CD-ROM (650 Мбайт) и DVD (до 10 Гбайт). Самыми медленными из них по скорости обмена данными являются гибкие диски (0,05 Мбайт/с), а самыми быстрыми – жесткие диски (до 100 Мбайт/с).

Производительность компьютера. Производительность компьютера является его интегральной характеристикой, которая зависит от частоты и разрядности процессора, объема оперативной (внутренней) и долговременной (внешней) памяти и скорости обмена данными. Производительность компьютера нельзя вычислить, она определяется в процессе тестирования по скорости выполнения

15.Локальные компьютерные сети

При работе на персональном компьютере в автономном режиме пользователи могут обмениваться информацией (программами, документами и так далее), лишь копируя ее на дискеты. Однако перемещение дискеты между компьютерами не всегда возможно и может занимать достаточно продолжительное время.

Создание компьютерных сетей вызвано практической потребностью совместного использования информации пользователями, работающими на удаленных друг от друга компьютерах. Сети предоставляют пользователям возможность не только быстрого обмена информацией, но и совместного использования принтеров и других периферийных устройств и даже одновременной работы с документами.

Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении (например, школьный компьютерный класс, состоящий из 8-12 компьютеров) или в одном здании (например, в здании школы могут быть объединены в локальную сеть несколько десятков компьютеров, установленных в различных предметных кабинетах).

Локальная сеть объединяет несколько компьютеров и дает возможность пользователям совместно использовать ресурсы компьютеров, а также подключенных к сети периферийных устройств (принтеров, плоттеров, дисков, модемов и др.).

В небольших локальных сетях все компьютеры обычно равноправны, то есть пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера (диски, каталоги, файлы) сделать общедоступными по сети. Такие сети называются одноранговыми.

Если к локальной сети подключено более 10 компьютеров, одноранговая сеть может оказаться недостаточно производительной. Для увеличения производительности, а также в целях обеспечения большей надежности при хранении информации в сети некоторые компьютеры специально выделяются для хранения файлов и программных приложений. Такие компьютеры называются серверами, а локальная сеть – сетью на основе сервера.

Глобальная компьютерная сеть

Локальные сети обычно объединяют несколько десятков компьютеров, размещенных в одном здании, однако они не позволяют обеспечить совместный доступ к информации пользователям, находящимся, например, в различных частях города. На помощь приходят региональные сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона (города, страны, континента).

Многие организации, заинтересованные в защите информации от несанкционированного доступа (например, военные, банковские и пр.), создают собственные, так называемые корпоративные сети. Корпоративная сеть может объединять тысячи и десятки тысяч компьютеров, размещенных в различных странах и городах (в качестве примера можно привести сеть корпорации Microsoft – MicroSoft Network (MSN)).

Адресация в сетях. IP-адрес.

■

Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, существует единая система адресации, основанная на использовании IP-адреса.

Каждый компьютер, подключенный, имеет свой уникальный 32-битный (в двоичной системе) IP-адрес.

Доменная система имен. Компьютеры легко могут найти друг друга по числовому IP-адресу, однако человеку запомнить числовой адрес нелегко, и для удобства была введена Доменная Система Имен (DNS — Domain Name System).

Доменная система имен ставит в соответствие числовому IP-адресу компьютера уникальное доменное имя.

Доменные имена и IP-адреса распределяются международным координационным центром доменных имен и IP-адресов (ICANN).

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня – домены второго уровня и так далее. Домены верхнего уровня бывают двух типов: географические (двухбуквенные – каждой стране соответствует двухбуквенный код) и административные (трехбуквенные)

России принадлежит географический домен ru.

Аппаратное и программное обеспечение сети.

Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь специальную плату (сетевой адаптер).

Основной функцией сетевого адаптера является передача и прием информации из сети.

Соединение компьютеров (сетевых адаптеров) между собой производится с помощью кабелей различных типов {коаксиального, витой пары, оптоволоконного). Для подключения к локальной сети портативных компьютеров часто используется беспроводное подключение, при котором передача данных осуществляется с помощью электромагнитных волн.

Важнейшей характеристикой локальных сетей, которая определяется типом используемых сетевых адаптеров и кабелей, является скорость передачи информации по сети. Скорость передачи информации по локальной сети обычно находится в диапазоне от 10 до 100 Мбит/с.

Для подключения компьютера к телефонной линии используется модем. На передающей стороне реализуется модуляция аналогового электрического сигнала определенной частоты (несущей) последовательностями электрических импульсов. Компьютер посылает модему последовательности электрических импульсов модулированный аналоговый сигнал.

Модем обеспечивает модуляцию и демодуляцию сигнала при его передаче по телефонным линиям.

Модемы различаются по конструктивному исполнению на внутренние и внешние. Внутренние модемы устанавливаются в один из слотов системной платы, а внешние подключаются к последовательному порту компьютера.

Для работы сетевого адаптера и модема необходимо иметь специальную программу, устанавливающую драйвер сети.

Работа в глобальных сетях происходит под управлением специальных программ. Например, Outlook Express (программа для работы с электронной почтой), Internet Explorer (программа для просмотра Web-страниц).

Предоставление доступа к ресурсам компьютера.

В операционной системе Windows пользователь любого компьютера, подключенного к сети, может предоставить доступ к своим дискам, папкам или файлам. Пользователи, работающие за другими компьютерами, могут после этого пользоваться предоставленными ресурсами.

16 .Двоичное кодирование текстовой информации

Начиная с конца 60-х годов, компьютеры все больше стали использоваться для обработки текстовой информации и в настоящее время большая часть персональных компьютеров в мире (и наибольшее время) занято обработкой именно текстовой информации.

Традиционно для кодирования одного символа используется количество информации, равное 1 байту.

Для кодирования одного символа требуется 1 байт информации.

Если рассматривать символы как возможные события, то по формуле (2.1) можно вычислить, какое количество различных символов можно закодировать:

N = 27 = 28 = 256.

Такое количество символов вполне достаточно для представления текстовой информации, включая прописные и строчные буквы русского и латинского алфавита, цифры, знаки, графические символы и пр.

Кодирование заключается в том, что каждому символу ставится в соответствие уникальный десятичный код от 0 до 255 или соответствующий ему двоичный код от до . Таким образом, человек различает символы по их начертаниям, а компьютер – по их кодам.

При вводе в компьютер текстовой информации происходит ее двоичное кодирование, изображение символа преобразуется в его двоичный код. Пользователь нажимает на клавиатуре клавишу с символом, и в компьютер поступает определенная последовательность из восьми электрических импульсов (двоичный код символа). Код символа хранится в оперативной памяти компьютера, где занимает один байт.

В процессе вывода символа на экран компьютера производится обратный процесс – декодирование, то есть преобразование кода символа в его изображение.

Важно, что присвоение символу конкретного кода – это вопрос соглашения, которое фиксируется в кодовой таблице. Первые 33 кода (с 0 по 32) соответствуют не символам, а операциям (перевод строки, ввод пробела и так далее).

Коды с 33 по 127 являются интернациональными и соответствуют символам латинского алфавита, цифрам, знакам арифметических операций и знакам препинания.

Коды с 128 по 255 являются национальными, то есть в национальных кодировках одному и тому же коду соответствуют различные символы. К сожалению, в настоящее время существуют пять различных кодовых таблиц для русских букв (КОИ8, СР1251, СР866, Mac, ISO), поэтому тексты, созданные в одной кодировке, не будут правильно отображаться в другой.

В настоящее время широкое распространение получил новый международный стандарт Unicode, который отводит на каждый символ не один байт, а два, поэтому с его помощью можно закодировать не 256 символов, 65536 различных символов. Эту кодировку поддерживают последние версии платформы Microsoft Windows&Office (начиная с 1997 года).

К счастью, в большинстве случаев пользователь не должен заботиться о перекодировании текстовых документов, так как это делают специальные программы-конверторы, встроенные в приложения.

17.Двоичное кодирование графической информации

Пространственная дискретизация. В процессе кодирования изображения производится его пространственная дискретизация. Пространственную дискретизацию изображения можно сравнить с построением изображения из мозаики (большого количества маленьких разноцветных стекол). Изображение разбивается на отдельные маленькие фрагменты (точки), причем каждому фрагменту присваивается значение его цвета, то есть код цвета (красный, зеленый, синий и так далее). Качество кодирования изображения зависит от двух параметров. Во-первых, качество кодирования изображения тем выше, чем меньше размер точки и соответственно большее количество точек составляет изображение.

Во-вторых, чем большее количество цветов, то есть большее количество возможных состояний точки изображения, используется, тем более качественно кодируется изображение (каждая точка несет большее количество информации). Совокупность используемых в наборе цветов образует палитру цветов.

Формирование растрового изображения. Графическая информация на экране монитора представляется в виде растрового изображения, которое формируется из определенного количества строк, которые в свою очередь содержат определенное количество точек (пикселей).

Качество изображения определяется разрешающей способностью монитора, т. е. количеством точек, из которых оно складывается. Чем больше разрешающая способность, то есть чем больше количество строк растра и точек в строке, тем выше качество изображения. В современных персональных компьютерах обычно используются три основные разрешающие способности экрана: 800 х 600, 1024 х 768 и 1280 х 1024 точки.

Рассмотрим формирование на экране монитора растрового изображения, состоящего из 600 строк по 800 точек в каждой строке (всего точек). В простейшем случае (черно-белое изображение без градаций серого цвета) каждая точка экрана может иметь одно из двух состояний – «черная» или «белая», то есть для хранения ее состояния необходим 1 бит.

Цветные изображения формируются в соответствии с двоичным кодом цвета каждой точки, хранящимся в видеопамяти (рис. 2.8). Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая задается количеством битов, используемым для кодирования цвета точки. Наиболее распространенными значениями глубины цвета являются 8, 16, 24 или 32 бита

Качество двоичного кодирования изображения определяется разрешающей способностью экрана и глубиной цвета.

Каждый цвет можно рассматривать как возможное состояние точки, тогда количество цветов, отображаемых на экране монитора, может быть вычислено по формуле

N= 2I, где I — глубина цвета

Таблица.1 Глубина цвета и количество отображаемых цветов

|

Глубина цвета (I) |

Количество отображаемых цветов (N) |

|

8 |

28 = 256 |

|

16 (High Color) |

216 = |

|

24 (True Color) |

224= |

|

32 (True Color) |

232 = 4 |

Цветное изображение на экране монитора формируется за счет смешивания трех базовых цветов: красного, зеленого и синего. Такая цветовая модель называется RGB-моделью по первым буквам английских названий цветов (Red, Green, Blue).

Для получения богатой палитры цветов базовым цветам могут быть заданы различные интенсивности. Например, при глубине цвета в 24 бита на каждый из цветов выделяется по 8 бит, то есть для каждого из цветов возможны N = 28 = 256 уровней интенсивности, заданные двоичными кодами (от минимальной – до максимальной – )

Таблица.2 Формирование цветов при глубине цвета 24 бита

|

Название цвета |

Интенсивность | ||

|

Красный |

Зелёный |

Синий | |

|

Чёрный | |||

|

Красный | |||

|

Синий | |||

|

Зелёный | |||

|

Голубой | |||

|

Жёлтый | |||

|

Белый |

Графический режим. Графический режим вывода изображения на экран монитора определяется величиной разрешающей способности и глубиной цвета. Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение, информация о каждой его точке (код цвета точки) должна храниться в видеопамяти компьютера. Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для одного из графических режимов, например, с разрешением 800 х 600 точек и глубиной цвета 24 бита на точку.

Всего точек на экране: 800 • 600 =

Необходимый объем видеопамяти:

24 бит • 480 000 =бит = 1 байт -

= 1406,25 Кбайт = 1,37 Мбайт.

Аналогично рассчитывается необходимый объем видеопамяти для других графических режимов.

18.Двоичное кодирование звуковой информации

Временная дискретизация звука. Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой. Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека, чем больше частота сигнала, тем выше тон. Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть превращен в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и единиц).

В процессе кодирования непрерывного звукового сигнала производится его временная дискретизация. Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, причем для каждого такого участка устанавливается определенная величина амплитуды.

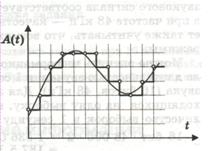

Таким образом, непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени A(t) заменяется на дискретную последовательность уровней громкости. На графике это выглядит как замена гладкой кривой на последовательность «ступенек»

|

Каждой «ступеньке» присваивается значение уровня громкости звука, его код (1, 2, 3 и так далее). Уровни громкости звука можно рассматривать как набор возможных состояний, соответственно, чем большее количество уровней громкости будет выделено в процессе кодирования, тем большее количество информации будет нести значение каждого уровня и тем более качественным будет звучание.

Современные звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину кодирования звука. Количество различных уровней сигнала (состояний при данном кодировании) можно рассчитать по формуле (2.1):

N = 21 = 216 = 65536, где I — глубина звука.

Таким образом, современные звуковые карты могут обеспечить кодирование 65536 уровней сигнала. Каждому значению амплитуды звукового сигнала присваивается 16-битный код.

При двоичном кодировании непрерывного звукового сигнала он заменяется последовательностью дискретных уровней сигнала. Качество кодирования зависит от количества измерений уровня сигнала в единицу времени, то есть частоты дискретизации. Чем большее количество измерений производится за 1 секунду (чем больше частота дискретизации), тем точнее процедура двоичного кодирования.

Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной кодирования и частотой дискретизации.

Количество измерений в секунду может лежать в диапазоне от 8000 до, то есть частота дискретизации аналогового звукового сигнала может принимать значения от 8 до 48 кГц. При частоте 8 кГц качество дискретизированного звукового сигнала соответствует качеству радиотрансляции, а при частоте 48 кГц – качеству звучания аудио-CD. Следует также учитывать, что возможны как моно-, так и стерео режимы.

Можно оценить информационный объем стереоаудиофайла длительностью звучания 1 секунда при высоком качестве звука (16 битов, 48 кГц). Для этого количество битов, приходящихся на одну выборку, необходимо умножить на количество выборок в 1 секунду и умножить на 2 (стерео):

16 бит •• 2 = 1 бит = байт -= 187,5 Кбайт.

Стандартное приложение Звукозапись играет роль цифрового магнитофона и позволяет записывать звук, то есть дискретизировать звуковые сигналы, и сохранять их в звуковых файлах в формате WAV. Эта программа позволяет редактировать звуковые файлы, микшировать их (накладывать друг на друга), а также воспроизводить

19.Глобальная компьютерная сеть Интернет

Потребности формирования единого мирового информационного пространства привели к созданию глобальной компьютерной сети Интернет. В настоящее время на более чем 150 миллионах компьютеров, подключенных к Интернету, хранится громадный объем информации (сотни миллионов файлов, документов и так далее).

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров.

Надежность функционирования глобальной сети обеспечивает большое количество линий связи между региональными сегментами сети. Например, российский региональный сегмент Интернета имеет несколько магистральных линий связи, соединяющих его с североамериканским, европейским и японским сегментами.

Основу, «каркас» Интернета составляют более 150 миллионов серверов, постоянно подключенных к сети, из которых в России насчитывается около 400 тысяч (на начало 2002 г.).

Компьютеры связываются друг с другом не на прямую, а через сервер – специально выделенный для этой цели компьютер со специальными программами, которые автоматически управляют передачей информации по телефону (или по другим каналам связи)от одного компьютера к другому. Сервер (serve) – обозначает объект, который оказывает услуги.

Сервер – это посредник. Он собирает информацию и передает ее по назначению так, чтобы на линии связи не возникало конфликтов. Владелец сервера (как правило, это организация) называется провайдером. Провайдер (provide) – означает поставщик услуг. Один сервер обслуживает не два, как на предыдущем рисунке, а гораздо больше компьютеров. В совокупности сервер и связанные с ним компьютеры (клиенты) образуют глобальную сеть.

Интернет привлекает пользователей своими информационными ресурсами и сервисами (услугами), которыми пользуется около миллиарда человек во всех странах мира

Электронная почта

Электронная почта (e-mail) – наиболее распространенный сервис Интернета, так как она является исторически первой информационной услугой компьютерных сетей и не требует обязательного наличия высокоскоростных и качественных линий связи.

Широкую популярность электронная почта завоевала потому, что имеет несколько серьезных преимуществ перед обычной почтой. Наиболее важное из них – это скорость пересылки сообщений. Если письмо по обычной почте может идти до адресата дни и недели, то письмо, посланное по электронной почте, сокращает время передачи до нескольких десятков секунд или, в худшем случае, до нескольких часов.

Другое преимущество состоит в том, что электронное письмо может содержать не только текстовое сообщение, но и вложенные файлы (программы, графику, звук и пр.). Однако не рекомендуется пересылать по почте слишком большие файлы, так как это замедляет работу сети.

Адрес электронной почты.

Для того чтобы электронное письмо дошло до адресата, оно, кроме самого сообщения, обязательно должно содержать адрес электронной почты получателя письма.

Первая часть почтового адреса (user_name – имя пользователя) имеет произвольный характер и задается самим пользователем при регистрации почтового ящика. Вторая часть (server_name – имя сервера) является доменным именем почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировал свой почтовый ящик.

Адрес электронной почты записывается по определенной форме и состоит из двух частей, разделенных символом @: user_name@server_name

Всемирная паутина (World Wide Web)

Всемирная паутина – это вольный перевод английского словосочетания World Wide Web, которое часто обозначается как WWW или Web. Бурное развитие сети Интернет, которое происходило на протяжении 90-х годов, в первую очередь обусловлено появлением новой технологии WWW.

Технология WWW позволяет создавать ссылки (их также называют гиперссылками), которые реализуют переходы не только внутри исходного документа, но и на любой другой документ, находящийся на данном компьютере и, что самое главное, на любой документ любого компьютера, подключенного в данный момент к Интернету качестве указателей ссылок, то есть объектов, активизация которых вызывает переход на другой документ, могут использоваться не только фрагменты текста, но и графические изображения.

Серверы Интернета, реализующие WWW-технологию, называются Web-серверами, а документы, реализованные по технологии WWW, называются Web-страницами

Всемирная паутина — это десятки миллионов Web-серверов Интернета, содержащих Web-страницы, в которых используется технология гипертекста

Создание Web-страниц осуществляется с помощью языка разметки гипертекста (Hyper Text Markup Language – HTML)... С помощью тэгов можно изменять размер, начертание и цвет символов, фон, определять положение текста на странице, вставлять гиперссылки и так далее.

Web-страница может быть мультимедийной, то есть может содержать ссылки на различные мультимедийные объекты: графические изображения, анимацию, звук и видео.

Тематически связанные Web-страницы обычно бывают представлены в форме Web-сайта, то есть целостной системы документов, связанных между собой в единое целое с помощью гиперссылок.

Файловые архивы

Десятки тысяч серверов Интернета являются серверами файловых архивов, и на них хранятся сотни миллионов файлов различных типов (программы, драйверы устройств, графические и звуковые файлы и так далее). Наличие таких серверов файловых архивов очень удобно для пользователей, так как многие необходимые файлы можно «скачать» непосредственно из Интернета.

Файловые серверы поддерживают многие компании – разработчики программного обеспечения и производители аппаратных компонентов компьютера и периферийных устройств. Размещаемое на таких серверах программное обеспечение является свободно распространяемым (freeware) или условно бесплатным (shareware) и поэтому, «скачивая» тот или иной файл, пользователь не нарушает закон об авторских правах на программное обеспечение.

Протокол передачи файлов (FTP). Доступ к файлам на серверах файловых архивов возможен как по протоколу HTTP, так и по специальному протоколу передачи файлов FTP (File Transfer Protocol). Протокол FTP позволяет не только загружать файлы (Download) с удаленных серверов файловых архивов на локальный компьютер, но и, наоборот, производить передачу файлов (Upload) с локального компьютера на удаленный Web-сервер, например, в процессе публикации Web-сайта.

Телеконференции

В Интернете существуют десятки тысяч конференций или групп новостей (news), каждая из которых посвящена обсуждению какой-либо проблемы. Каждой конференции выделяется свой почтовый ящик на серверах Интернета, которые поддерживают работу этой телеконференции.

Пользователи могут посылать свои сообщения на любой из этих серверов. Сервера периодически синхронизируются, то есть обмениваются содержимым почтовых ящиков телеконференций, поэтому материалы конференций в полном объеме доступны пользователю на любом таком сервере.

Принцип работы в телеконференциях мало чем отличается от принципа работы с электронной почтой. Пользователь может посылать свои сообщения в любую телеконференцию и читать сообщения, посланные другими участниками.

Интерактивное общение в Интернете

В последнее время все более широко распространяется интерактивное общение в Интернете в реальном режиме времени. Увеличившаяся скорость передачи данных и возросшая производительность компьютеров дают пользователям возможность не только обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени, но и осуществлять аудио - и видеосвязь.

В Интернете существуют тысячи серверов Internet Relay Chat (IRC), на которых реализуется интерактивное общение. Любой пользователь может подключиться к такому серверу и начать общение с одним из посетителей этого сервера или участвовать в коллективной встрече Простейший способ общения разговор (chat) – это обмен сообщениями, набираемыми с клавиатуры. Вы вводите сообщение с клавиатуры, и оно высвечивается в окне, которое одновременно видят все участники встречи.

Если ваш компьютер, а также компьютеры собеседников оборудованы звуковой картой, микрофоном и наушниками или акустическими колонками, то вы можете обмениваться звуковыми сообщениями. Однако «живой» разговор одновременно возможен только между двумя собеседниками.

Для организации интерактивного общения необходимо специальное программное обеспечение (например, программа NetMeeting, которая входит в состав Internet Explorer).

В последние годы большую популярность приобрело интерактивное общение через серверы ICQ (эта трехбуквенная аббревиатура образована из созвучия слов «I seek you» – «Я ищу тебя»).

В настоящее время в системе ICQ зарегистрировано более 150 миллионов пользователей, причем каждый пользователь имеет уникальный идентификационный номер. После подключения к Интернету пользователь может начинать общение с любым зарегистрированным в системе ICQ и подключенным в данный момент к Интернету пользователем.

Система интерактивного общения ICQ интегрирует различные формы общения: электронную почту, обмен текстовыми сообщениями (chat), интернет-телефонию, передачу файлов, поиск в сети людей и так далее.

Браузеры – средство доступа к информационным ресурсам WWW

Просмотр Web-страниц осуществляется с помощью специальных программ просмотра – браузеров. В настоящее время наиболее распространенными браузерами являются Internet Explorer (его русскоязычная версия часто называется Обозреватель) и Netscape Communicator (Коммуникатор).

Браузеры являются интегрированными системами для работы с различными информационными ресурсами Интернета и поэтому включают в себя менеджеры загрузки файлов (Download Manager).

Если компьютер подключен к Интернету, то можно запустить один из браузеров и отправиться в виртуальное путешествие по Всемирной паутине

Параметры просмотра Web-страниц в браузере можно изменять с помощью многочисленных настроек.

В нижней левой части окна размещается список контактов, который предоставляет доступ к информации, хранящейся в Адресной книге (адреса электронной почты, телефоны и так далее).

Правое окно разделено на две части. В верхней части высвечивается список сообщений, хранящихся в выделенной папке.

Поиск информации в Интернете

Для поиска информации используются специальные поисковые серверы, которые содержат более или менее полную и постоянно обновляемую информацию о Web-страницах, файлах и других документах, хранящихся на десятках миллионов серверов Интернета.

Поисковые серверы Интернета можно разделить на две группы: поисковые системы общего назначения; специализированные поисковые системы.

Поисковые системы общего назначения являются базами данных, содержащими тематически сгруппированную информацию об информационных ресурсах Всемирной паутины. Такие поисковые системы позволяют находить Web-сайты или Web-страницы по ключевым словам в базе данных или путем поиска в иерархической системе каталогов.

Поиск документа в базе данных поисковой системы осуществляется с помощью введения запросов в поле поиска. Простой запрос содержит одно или несколько ключевых слов, которые, по вашему мнению, являются главными для этого документа. Можно также использовать сложные запросы, использующие логические операции, шаблоны и так далее.

.Наиболее мощными поисковыми системами общего назначения в русскоязычной части Интернета являются серверы Rambler (http://www. ), Апорт (http://www. ), и Яндекс (http://www. ), а по всему Интернету – сервер Yahoo (адрес http://www. ).

20.Представление и кодирование информации

Язык как знаковая система

Для обмена информацией с другими людьми человек использует естественные языки (русский, английский, китайский и др.)» то есть информация представляется с помощью естественных языков. В основе языка лежит алфавит, то есть набор символов (знаков), которые человек различает по их начертанию. В основе русского языка лежит кириллица, содержащая 33 знака, английский язык использует латиницу (26 знаков), китайский язык использует алфавит из десятков тысяч знаков (иероглифов).

Последовательности символов алфавита в соответствии с правилами грамматики образуют основные объекты языка – слова. Правила, согласно которым образуются предложения из слов данного языка, называются синтаксисом. Необходимо отметить, что в естественных языках грамматика и синтаксис языка формулируются с помощью большого количества правил, из которых существуют исключения, так как такие правила складывались исторически.

Наряду с естественными языками были разработаны формальные языки (системы счисления, язык алгебры, языки программирования и др.). Основное отличие формальных языков от естественных состоит в наличии строгих правил грамматики и синтаксиса.

Например, системы счисления можно рассматривать как формальные языки, имеющие алфавит (цифры) и позволяющие не только именовать и записывать объекты (числа), но и выполнять над ними арифметические операции по строго определенным правилам.

Некоторые языки используют в качестве знаков не буквы и цифры, а другие символы, например химические формулы, ноты, изображения элементов электрических или логических схем, дорожные знаки, точки и тире (код азбуки Морзе) и др.

Представление информации может осуществляться с помощью языков, которые являются знаковыми системами. Каждая знаковая система строится на основе определенного алфавита и правил выполнения операций над знаками

Знаки могут иметь различную физическую природу. Например, для представления информации с использованием языка в письменной форме используются знаки, которые являются изображениями на бумаге или других носителях, в устной речи в качестве знаков языка используются различные звуки (фонемы), а при обработке текста на компьютере знаки представляются в форме последовательностей электрических импульсов (компьютерных кодов).

Кодирование информации

Представление информации происходит в различных формах в процессе восприятия окружающей среды живыми организмами и человеком, в процессах обмена информацией между человеком и человеком, человеком и компьютером, компьютером и компьютером и так далее. Преобразование информации из одной формы представления (знаковой системы) в другую называется кодированием.

Средством кодирования служит таблица соответствия знаковых систем, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие между знаками или группами знаков двух различных знаковых систем.

В процессе обмена информацией часто приходится производить операции кодирования и декодирования информации. При вводе знака алфавита в компьютер путем нажатия соответствующей клавиши на клавиатуре происходит кодирование знака, то есть преобразование его в компьютерный код. При выводе знака на экран монитора или принтер происходит обратный процесс – декодирование, когда из компьютерного кода знак преобразуется в его графическое изображение.

Кодирование – это операция преобразования знаков или групп знаков одной знаковой системы в знаки или группы знаков другой знаковой системы.

Алфавитный подход к измерению информации

А теперь познакомимся с другим способом измерения информации. Этот способ не связывает количество информации с содержанием сообщения, и называется он алфавитным подходом.

Проще всего разобраться в этом на примере текста, написанного на каком-нибудь языке. Для нас удобнее, чтобы это был русский язык.

Все множество используемых в языке символов будем традиционно называть алфавитом. Обычно под алфавитом понимают только буквы, но поскольку в тексте могут встречаться знаки препинания, цифры, скобки, то мы их тоже включим в алфавит. В алфавит также следует включить и пробел, т. е. пропуск между словами.

Полное количество символов алфавита принято называть мощностью алфавита. Будем обозначать эту величину буквой N. Например, мощность алфавита из русских букв и отмеченных дополнительных символов равна 54.

В каждой очередной позиции текста может появиться любой из N символов. Тогда, согласно известной нам формуле, каждый такой символ несет i бит информации, которое можно определить из решения уравнения:

2i = N.

Для N=54, используя формулу i=log2 , получим: i=5,755 бит :

Вот сколько информации несет один символ в русском тексте! А теперь для того, чтобы найти количество информации во всем тексте, нужно посчитать число символов в нем и умножить на i.

Возьмем с книжной полки какую-нибудь книгу и посчитаем количество информации на одной ее странице. Пусть страница содержит 50 строк. В каждой строке – 60 символов. Значит, на странице умещается 50x60=3000 знаков. Тогда объем информации будет равен:

5,755 х 3000 = 17265 бит.

Следовательно, при алфавитном подходе к измерению информации количество информации от содержания не зависит. Количество информации зависит от размера текста (т. е. от числа знаков в тексте) и от мощности алфавита.

Отсюда следует, например, что нельзя сравнивать информационные объемы текстов, написанных на разных языках, только по размеру текста. У них отличаются информационные веса одного символа т. к. мощности алфавитов различных языков – разные.

Но если книги написаны на одном языке, то, с алфавитной точки зрения, в толстой книге информации больше, чем в тонкой. При этом содержательная сторона книги в расчет не берется.

Сформулируем правило о том, как измерить информацию, используя для этого алфавитный подход.

Количество информации, содержащееся в символьном сообщении, равно К х i, где К – количество символов в тексте сообщения, а i – информационный вес символа, который находится из уравнения 2i = N, где N – мощность используемого алфавита

Применение алфавитного подхода удобно прежде всего при использовании технических средств работы с информацией. В этом случае теряют смысл понятия «новые – старые», «понятные – непонятные» сведения. Алфавитный подход является объективным способом измерения информации в отличие от субъективного содержательного подхода.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |