д. э.н., проф.

Лекция 3-4.

Проблемы и механизмы формирования эффективного

собственника

План

1. Критериальная база определения эффективного собственника.

2.1. Домохозяйства

2.2. Основные функции предпринимательской деятельности

2.3. Функции предприятий государственного сектора экономики

3. Механизмы и направления формирования эффективного собственника в экономике России.

Литература

, Г Эффективный собственник: вопросы теории и методологии. // Управление собственностью. 2003, №4; 2004, №1.

, Гайдаржи национального государственного сектора в глобализированной экономике. /Государственное управление в XXI веке. – М.: МАКС Пресс, 2008.

Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. / под общ. Ред. . Глава 7. Государственное регулирование отношений собственности в рыночной экономике. М.: РАГС, 2006.

, Гайдаржи и поглощения как механизм перераспределения собственности. / Слияния и поглощения в системе современной экономики М.: РАГС, 2009

1. Критериальная база определения эффективного собственника.

В условиях рыночного хозяйства в качестве собственников, как правило, выступают основные субъекты хозяйствования - домохозяйства, частные фирмы, государственные и муниципальные производственно-хозяйственные образования. Качественная характеристика «эффективный собственник» приемлема для каждого из них.

Каждому типу хозяйствующих субъектов присущи лишь ему имманентные функции частного и общественного, явного и скрытого (латентного) характера. Степень их оптимизация применительно к каждому из хозяйствующих субъектов является важнейшим критерием наличия эффективного собственника в национальной экономике.

2.1. ДОМОХОЗЯЙСТВА

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО - добровольное сообщество совместно проживающих людей, объединенных родственными и иными (экономическими, дружественными, плюралистическими, духовными и т. п.) связями, выступающее единой хозяйственной целостностью на всех фазах общественного воспроизводственного процесса, то есть в производстве, распределении, обмене и потреблении жизненных благ.

Домохозяйства играют двойственную роль: с одной стороны, являются поставщиками экономических ресурсов, а с другой - основной расходующей группой в национальной экономике страны, субъектами личного потребления и сбережений, а также плательщиками индивидуальных налогов, основным из которых является подоходный налог.

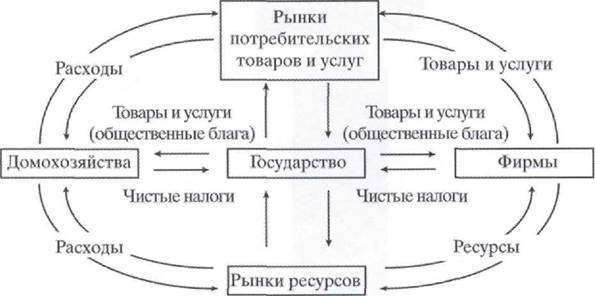

Домохозяйства, наряду с частными предприятиями (фирмами) и государством, являются в современных условиях важнейшими и самыми многочисленными хозяйствующими субъектами национальной экономики. Их взаимодействие можно представить в виде модели экономического кругооборота (см. рис. 1).

Рис. 1 Модель кругооборота в национальной экономике.

Домашние хозяйства являются собственниками факторов производства (труд, земля, капитал), которые они продают частным и публичным фирмам и организациям, получая доход, позволяющий им покупать производимые этими хозяйствующими субъектами блага, а также осуществлять сбережения.

Исходя из этого, функции домохозяйств можно классифицировать следующим образом.

ЧАСТНЫЕ ФУНКЦИИ ДОМОХОЗЯЙСТВ:

- удовлетворения индивидуальных потребностей за счет их разносторонней экономической деятельности;

- расширенного воспроизводство принадлежащей ему движимости и недвижимости.

ЛАТЕНТНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ДОМОХОЗЯЙСТВ:

- формирования и расширенного воспроизводства человеческого капитала;

- формирование посредством личных сбережений финансово-инвестиционного потенциала национальной экономики.

Структура финансовых активов домохозяйств.

(в % к итогу)

|

Страны |

Годы |

Депозиты и наличность |

Ценные бумаги |

Фонды |

Прочие |

|

США |

1970 2000 |

22 14 |

60 44 |

17 41 |

1 1 |

|

Франция |

1970 2000 |

53 30 |

26 38 |

6 25 |

15 7 |

|

Германия |

1970 2000 |

64 34 |

14 37 |

22 29 |

- - |

|

Япония |

1970 2000 |

64 53 |

20 15 |

14 28 |

2 4 |

|

Россия |

1970 2000 |

69 (22*) 81 (62*) |

29 9 |

2 … |

- - |

* В том числе наличность

Источник : Источник : О мониторинге сберегательного процесса. // Вопросы экономики, 2003, №6, с. 104.

Как известно, в рыночной экономике существуют две модели финансирования предприятия - американская и немецкая. В американской основным источником капитала для предприятия является фондовый рынок, а в немецкой - банки, часто связанные с предприятиями системой перекрестного владения пакетами акций.

Отличительная особенность фондового рынка США - высокая доля индивидуальных инвесторов на рынке акций, В структуре ликвидных активов населения (денежные средства и ценные бумаги) на долю акций корпораций в конце 90-х годов приходилось более 40%, а с учетом акций инвестиционных компаний - около 60%. Среди прочих владельцев акций в США на 2-м месте находятся так называемые институциональные инвесторы - пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании. О последних следует сказать особо, поскольку они являются своеобразной визитной карточкой американского фондового рынка.

Инвестиционные компании в США представляют финансовые учреждения, носящие в разных странах различные названия, но объединяемые одним общим термином - институты коллективного инвестирования, или инвестиционные фонды. В США они имеют форму корпораций и соответственно выпускают акции. Средства от продажи акций вкладываются ими в приобретение ценных бумаг и других финансовых инструментов. Покупая акции инвестиционных компаний, рядовой инвестор, не искушенный в вопросах функционирования финансовых рынков, доверяет свои сбережения профессиональному управляющему. За эту услугу управляющий инвестиционной компании берет вознаграждение, определяемое как процент от чистой стоимости активов его компании.

В силу исторических причин, значение фондовых рынков для экономики США, в частности для финансирования предприятий, намного больше, чем во многих других странах мира.

Источник: Диверсификация промышленных предприятий в США. МЭиМО.2001,№ 10.С.85-86.

Если еще 15 лет назад средний срок нахождения акции в одних руках составлял 4,5 года и это означало, что инвестор ориентирован на получение дивиденда как формы своего, хотя и косвенного, но заинтересованного участия в хозяйственной деятельности корпорации. То сейчас этот срок не превышает 4 месяцев, и расчет инвестора в этом случае на операциях с динамично меняющимся курсом акций. Биржевые маклеры в течение своего рабочего дня совершают по несколько тысяч сделок, а брокеры-рекордсмены таких сделок могут совершать до 5 тыс. в день. При этом отметим, что в США акциями владеет более 40% взрослого населения (для сравнения: в ЕС акционеров насчитывается около 18% взрослого населения, в РФ - меньше 1 %).

Источник: Мировой экономический кризис и Россия: причины, последствия, пути преодоления. Доклад экономического факультета СПбГУ. – Санкт-Петербург, 2009. – С.12.

В настоящее время количество взаимных фондов (mutual funs), no образцу которых созданы российские ПИФы, в США превышает 10 тысяч. В них 85 млн. инвестиционных счетов, а их суммарные активы составляют 7,5 трлн. долларов, в Европе - 3 трлн. долл. Более 90% экономически активного населения США инвестируют свои сбережения в институты коллективного инвестирования, что составляет порядка 70% всех финансовых активов страны, а это в 5 раз превышает долго государства. Что же касается России, то здесь в середине 2002 года функционировало всего порядка 50 ПИФов, стоимость суммарных чистых активов которых несколько превышала 330 млн, долларов. В настоящее время по данным Национальной Лиги управляющих на сентябрь 2006 г. число компаний с лицензией ФСФР на управление паевыми фондами составило 482, из них работающих - 449. Суммарная стоимость чистых активов всей отрасли паевых инвестиционных фондов составила свыше 343 млрд. рубл. (с учетом ЗПИФов) , т. е. порядка 13,7 млрд. долларов.

См. http://www. *****

В последние годы произошло повышение доверия домохозяйств к банковской системе, чему способствовало введение системы гарантирования вкладов населения. Система гарантирования вкладов обеспечивает необходимую устойчивость банковской системы. Гарантия получения вкладов действует на вкладчиков как дополнительный аргумент в пользу инвестирования своих денежных средств в банковские институты.

Нужно отметить, что сумма средств домохозяйств на банковских депозитах выросла за время, прошедшее с августовского кризиса 1998 года, более чем в 10 раз. Если незадолго до августовского кризиса 1998 г, россияне держали на своих депозитарных счетах 189,7 млрд, руб, (включая и пересчитанную на рубли иностранную валюту), то к началу 2007 года их сбережения, доверенные банкам, превысили 3, 8 трлн, рублей.

Тем не менее, у значительной части населения остается недоверие к банковским институтам. По данным журнала «Финанс», только 25% сбережений помещаются в банки, а значит, остальные 75% практически не работают. При этом 80% населения вообще не имеет банковских счетов.[1]

По данным, проведенного ВЦИОМ по заказу Агентства по страхованию вкладов, социологического исследования в марте 2006 года, 32% опрошенных считают инвестирование в банки рискованными, а треть опрошенных ничего не слышали о системе страхования вкладов. Согласно подобному исследованию агентства «Эксперт-Дата», 42% опрошенных вообще не пользовались услугами банков, а 40% соотечественников хранят сбережения в наличной форме.[2]

Вслед за фондовым кризисом начался процесс ослабления обменного курса рубля, что привело к оттоку привлеченных средств из банковской системы России в связи с изъятием вкладов населением. Отток вкладов физических лиц из банков составил в сентябре 2008 г. 1.5%. в октябре уже 6%.

Принятые Правительством меры по увеличению гарантированной суммы по вкладам физических лиц до 700 тыс. рублей способствовали прекращению оттока вкладов физических лиц уже в ноябре 2008 г.

Для поддержки крупных компаний, имеющих задолженностъ перед зарубежными кредиторами, Внешэкономбанку было выделено в этот период 50 млрд. долл. Предпринятые Правительством меры в данный период предотвратили кризис ликвидности в банковской сфере и поддержали функционирование платежно-кредитной системы. Однако ситуация как в финансовом, так и в реальном секторах экономики была далека от благополучной. Прежде всего, это относится к строительной сфере. В гг. ежегодные объемы строительных работ увеличивались более чем на 18%. В первой половине 2008 г., когда на финансовом рынке России еще не было проблем, объемы строительных работ начали сокращаться ввиду недостаточного платежеспособного спроса населения.

На рынке жилья в гг. сложилась парадоксальная ситуация, когда рост цен на жилую и коммерческую недвижимость увеличивал спрос инвесторов, приобретающих эту недвижимость в спекулятивных целях для перепродаж. К 2008 г. цены на первичном рынке недвижимости стали доступными для узкого круга потенциальных потребителей. У подавляющей же части населения страны доходы не позволяли рассчитывать на приобретение жилья даже по ипотечным схемам, но которым к началу кризиса было выдано кредитов на 974.5 млрд. руб., а это чуть более 2% ВВП.

Для сравнения: в США задолженность по ипотеке превысила 9 трлн. долл. или 70% ВВП.

К середине 2008 г. рынок жилья «встал»; объем продаж сократился до минимума, а начиная с октября 2008 г. продажи квартир на первичном рынке недвижимости стали единичными. Строительные организации произвели массовые увольнения и вынуждены были ожидать улучшения ситуации в стране, появления нового витка спроса на квартиры. Остановка жилищного строительства не только привела к потере доходов организаций данной сферы деятельности, росту безработицы, но и естественным образом способствовала снижению спроса на цемент, металлоконструкции, кирпич, строительную технику; сокращению объемов перевозок, замораживанию многих инвестиционных проектов и т. д.

Свыше 70 % денежных доходов населения стран СНГ идет на покупку товаров и услуг (более 50 % - на продукты питания), 5 - 6 % - на налоги, пенсионные и страховые отчисления, лишь 3 - 4 % направляется на банковские вклады и в ценные бумаги, а более 20 % обменивается на валюту.

В странах ЕС совершенно иные по сравнению с СНГ уровень доходов (от 1 тыс. дол. в Португалии и Греции и 2,5 тыс. в Англии, до 6 тыс. в месяц в Швейцарии) и структура расходов. Первое место среди них занимают жилье и коммунальные услуги (28 %), второе - транспорт, образование, отдых и лечение %) и лишь третье - питание %), четвертое - одежда и обувь (5-8 %).

В мировой практике крупнейшим источником дохода домохозяйств является заработная плата и жалованье, выплачиваемые рабочим и служащим компаниями или государственными учреждениями, в которых они работают. В капиталистической системе, – подчеркивают в этой связи , , - основная часть общего дохода приходится на труд, а не на "капитал".

Это наглядно подтверждается как американской, так и современной российской практикой.

Таблица 1.

Источники дохода в национальной экономике США, 1988г.

|

Доход (млрд. дол.) |

Процентное отношение к итогу | |

|

Заработная плата и жалованье |

2905 |

73 |

|

Доходы собственников |

325 |

8 |

|

Прибыль корпораций |

324 |

8 |

|

Процент |

392 |

10 |

|

Рента |

19 |

1 |

|

Общая сумма поступлений |

3964 |

100 |

Источник: Survey of Current Business, January 1989. (Итог сложения составных частей может не соответствовать сумме из-за округления.)

Таблица 2

Состав денежных доходов населения Российской Федерации

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 | |||||||

|

Денежные доходы всего |

Доход (млрд. руб.) |

В % к итогу |

Доход (млрд. руб.) |

В % к итогу |

Доход (млрд. руб.) |

В % к итогу |

Доход (млрд. руб.) |

В % к итогу |

Доход (млрд. руб.) |

В % к итогу |

Доход (млрд. руб.) |

В % к итогу |

|

в том числе | ||||||||||||

|

доходы от предпринимательской деятельности |

612,2 |

15,4 |

672,2 |

12,6 |

810,7 |

11,9 |

1066,9 |

12,0 |

1285,5 |

11,7 |

1580,3 |

11,6 |

|

оплата труда 1) |

2501,9 |

62,8 |

3439,5 |

64,6 |

4493,9 |

65,8 |

5691,9 |

63,9 |

7137,9 |

65,0 |

8662,5 |

63,4 |

|

555,1 |

13,8 |

808,3 |

15,2 |

1040,5 |

15,2 |

1253,4 |

14,1 |

1407,4 |

12,8 |

1755,4 |

12,8 | |

|

доходы от собственности |

270,9 |

6,8 |

304,6 |

5,7 |

353,8 |

5,2 |

694,5 |

7,8 |

904,2 |

8,3 |

1402,9 |

10,3 |

|

другие доходы |

47,8 |

1,2 |

101,2 |

1,9 |

132,1 |

1,9 |

193,8 |

2,2 |

241,3 |

2,2 |

266,5 |

1,9 |

1) включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату

Источник: Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. Сб./ Росстат.- Р76 М., 2006. С.173.

Вывод: На уровне домохозяйства качественная определенность эффективного собственника сопряжена с инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов данного вида, оптимально сочетающих свои явные, частные и латентно-общественные функции, то есть рост материальной базы расширенного воспроизводства принадлежащих им движимости и недвижимости за счет эффекта инвестиционного задействования своих сбережений и накоплений.

2.2. Основные функции предпринимательской деятельности

ПРЕДПРИЯТИЕ - имущественный комплекс, созданный юридическим лицом для осуществления предпринимательской деятельности. В состав имущественного комплекса входят: земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на фирменное наименование, торговые знаки, знаки обслуживания, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги, и др. исключительные права.

Предприятия (фирмы) также играют двойственную роль: они выступают основными потребителями экономических ресурсов и производителями всевозможных товаров и услуг как личного, так и производительного потребления, И если домашние хозяйства персонифицируются в отдельных гражданах и семьях, то фирмы - в предпринимателях.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода в результате удовлетворения потребностей общества и его членов в товарах и услугах. Предпринимательство предполагает имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия (открытое АО, закрытое АО, товарищество, индивидуальное частное предприятие, производственный кооператив).

Образование спекулятивной модели экономики предопределило значительный сдвиг в экономическом поведении институциональных инвесторов и широкого круга экономических агентов, включая домашние хозяйства, которые все в возрастающей степени в своих действиях ориентированы на достижение краткосрочных выгод. Можно сказать, что модель предпринимателя-инноватора, как ее формулировал И. Шумпетер, сменилась на модель предпринимателя-спекулянта, озабоченного использованием «новых комбинаций» исключительно ради стремительного финансового обогащения.

I. Явные функции

n максимизация прибыли

n взятие на себя риска

n исполнение властных полномочий

II. Скрытые (латентно-общественные) функции

n удовлетворение платежеспособного спроса

n обеспечение образования общественного продукта

n оптимального комбинирования факторов производства

n инновационная функция

Именно наличие латентно-общественных функций делает фигуру предпринимателя знаковой в рыночной экономике, а саму рыночную экономику достаточно эффективной по сравнению с иными известными моделями организации экономической жизнедеятельности общества.

«Следовало бы обратить внимание на инвестиционный процесс: чем вызвано огромное, на 80% сокращение инвестиций в реальный сектор экономики? ...Раз нет капиталовложении, значит, согласно канонам политэкономии, предприятия находятся в руках не хозяев, а временщиков»

Государственная собственность и условия ее эффективности (методологический аспект)// Экономист, 2003, № 1, с.53.

Российское государство вынуждено было затратить около 270 млрд. долл. из своих активов для поддержки рубля и оказания финансовой помощи банкам и компаниям. До 70% направленной государством ликвидности для преодоления кризиса кредитования были переведены в иностранные валютные активы, образовав в том числе отток капитала из страны в 2008 г. в размере 130 млрд. долл. Не удивительно, что и население вело себя так же, стараясь перевести свои сбережения во вложения в иностранные валюты. Доля валютных вкладов населения уже к марту 2009 г. увеличилась до 34% (летом прошлого года она была 14%).

Стоит напомнить, что введение ограничения на вывоз капитала, возврат к практике обязательной продажи валютной выручки экспортерами, фиксация размеров открытой валютной позиции для банков, как это сделал ЦБР, который возглавил после дефолта в 1998г., позволило в короткие сроки стабилизировать ситуацию в денежно-кредитной сфере с минимальным расходованием валютных резервов. С конца 1997 г., когда был достигнут максимальный объем валютных резервов в РФ в преддефолтный период в 25 млрд. долл., он снизился к августу 1998 г. до 12 млрд. долл. и затем сохранялся в неизменности в тяжелые кризисные месяцы с последующем ростом. Для сравнения: с началом кризиса 2008 г. золотовалютные активы ЦБР (без Стабфонда) сократились с 434 млрд. долл. в августе 2008 г, до 162 млрд. долл. к февралю 2009 г., т. е. почти на 63%. Приходится констатировать, что собственный опыт использования эффективных антикризисных мер оказался невостребованным. [3]

Вывод: Применительно к частнопредпринимательской деятельности качество эффективного собственника несет в себе лишь собственник, способный эффективным образом осуществлять конкурентоспособную хозяйственную деятельность, а также достигаемое через реинвестирование получаемой прибыли и использование иных инвестиционных источников расширенное воспроизводство индивидуального капитала как органической составляющей всего национального (общественного) капитала.

Степень оценки значимости целей компаний их менеджерами

|

Значение цели |

Очень высокое Не имеет значения |

Оцен-ка |

Ранг |

|

Обеспечение конкурентоспособности |

* |

1,19 |

1 |

|

Получение прибыли в долгосрочном периоде |

* |

1,42 |

2 |

|

Повышение производительности |

* |

1,48 |

3 |

|

Сокращение издержек |

* |

1,52 |

4 |

|

Мотивация сотрудников |

* |

1,58 |

5 |

|

Имидж |

* |

1,57 |

6 |

|

Присоединение новых рынков |

* |

1,70 |

7 |

|

Охрана окружающей среды |

* |

1,88 |

8 |

|

Сохранение рабочих мест |

* |

1,93 |

9 |

|

Доля на рынке |

* |

2,15 |

11 |

|

Кооперация с торговлей |

* |

2,28 |

11 |

|

Оборот |

* |

2,50 |

12 |

|

Получение прибыли в краткосрочном периоде |

* |

3,09 |

13 |

Источиик: Кirchgeorg M. Okologieorientiertes Unternehmensverhalten. Wiesbaden, 1990. S. 234.

2.3. Функции предприятий государственного сектора экономики

Производственно-хозяйственные структуры государственного сектора по определению должны быть сориентированы на выполнение общественных функций. Их явные и латентные, частные и общественные функции в идеале должны совпадать.

Явные функции государственных предприятий заключаются не в максимизации прибыли, а в активном содействии выполнению государством его базовых функций

n обеспечения общих условий жизнедеятельности общества и экономики;

n поддержания баланса интересов элементов (звеньев) их структуры.

Интернационализация потребностей, спроса и предложения служит в настоящее время объективной основой для формирования (выработки) современной миссии хозяйствующих субъектов-производителей товаров и услуг как на уровне фирмы, так и всей национальной экономики.

Миссия национальной экономики в глобальном измерении есть важнейшая составляющая экономической стратегии государства, отражающая возможность удовлетворения известной доли внутренних и мировых потребностей в конкретных видах товаров и услуг в условиях конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем рынках.

Внешняя цель - удовлетворение материальных и духовных потребностей населения Земли.

Внутренняя цель - рост ВВП страны.

Содержательно миссия национальной экономики включает в себя приоритеты по удовлетворению внутреннего спроса:

n на товары и услуги высокой социальной и оборонной значимости;

n на продукцию возможного импортозамещения (преимущественно инвестиционных товаров ) по ценам ниже мирового уровня.

Миссия национальной экономики в удовлетворении внешнего спроса должна быть нацелена:

n на формирование группы (кластеров) отраслей в перспективных, высокотехнологичных нишах мирового рынка, т. е. активно способствовать занятию Россией достойного места в глобальной экономике;

n на реализацию имеющегося внутреннего экспортного потенциала товаров и услуг, имеющих спрос на мировом рынке.

Исходя из этой посылки миссия государственного сектора экономики должна быть нацелена на реализацию миссии национальной экономики как корпоративной структуры глобального уровня. Внешняя цель функционирования и развития государственного сектора экономики в условиях глобализированного рынка не может быть ничем иным, как обеспечением конкурентных преимуществ национального производителя.

Внутренняя цель - рост уровня и качества жизни населения страны.

Вывод: Критериями определения эффективности самого государства как собственника :

- максимизация непосредственного и опосредованного, в том числе и через частнопредпринимательский сектор, роста валового общественного продукта;

- максимизация удовлетворения соответствующих общественных потребностей бюджетными предприятиями социальной сферы и государственными казенными предприятиями.

Таким образом в наиболее обобщенном виде эффективный собственник - это субъект присвоения, эффективно реализующий и оптимально сочетающий свои явно-частные и латентно-общественные функции и тем самым прямо или косвенно обеспечивающий расширенное воспроизводство национальной экономики и общества, благосостояние для всех.

[1] Финанс. 31 мая 6 июня 2007 года. N 21 . С.26

[2] D\ Эксперт. №2-3. Март2006 года

[3] Источник: Мировой экономический кризис и Россия: причины, последствия, пути преодоления. Доклад экономического факультета СПбГУ. – Санкт-Петербург, 2009. – С.23-24.