6.1 Проектная документация |

| |

|

|

2011

|

|

|

|

2011

|

Но-мер тома-ма |

Обозначение |

Наименование |

Приме-чание |

|

1 |

Г.0.0158.13013-ВСМН/ГТП-00.000-ИИ |

Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях |

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности.

При соблюдении технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаро - взрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Главный инженер проекта

6. Инженерно-экологические изыскания

6.1 Введение

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Мост через р. Амга. Строительство» выполнены сотрудниками «Дорцентр» по договору подряда № 2ПР-ГТП от 01.01.2001 г. на проведение инженерных изысканий между «Дорцентр» и (см. приложение А1).

Выполнение инженерно-экологических изысканий необходимо для экологического обоснования строительства и иной хозяйственно деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Изыскиваемый участок работ находится в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Районный центр – город Алдан находится в южном регионе республики на расстоянии 530 км от Якутска. Днем рождения города считается 19 июня 1923 г., когда вольный старатель – якут , мывший золото с небольшой артелью и латыш – , возглавлявший первую трудовую артель встретились у ручья Незаметный, где и был заложен прийск. В мае 1939 г. поселок Незаметный был переименован в город Алдан. Площадь района составляет 157 тыс. км2, в составе района 7 муниципальных образований, объединяющих 19 населенных пунктов.

Длина трассы составляет 1,5 км. Направление трассы с севера на юг (см. приложение Б1).

Полевые работы на объекте выполнялись в апреле 2011 года комплексной бригадой «Дорцентр».

Для составления технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий использовались материалы: инженерно-геодезических изысканий, выполненных работниками полевого подразделения и камеральной группы под руководством ; инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных работниками камеральной группы «Дорцентр».

При выполнении инженерно-экологических изысканий были применены следующие методы исследования: натурного обследования территории, описательный, картографический, статистический и метод сравнительного анализа.

Камеральные работы выполнены главным-специалистом – экологом, к. г.н.

6.2 Изученность экологических условий

Инженерно-экологические изыскания района работ проводились ранее в 2006 г.

Согласно письма №25-299 от 01.01.2001 г. ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (см. приложение А25) фоновые концентрации в атмосферном воздухе района работ и в реке Амга следующие:

Таблица 6.2.1 Фоновые концентрации в атмосферном воздухе района работ

|

Вещество |

ПДКм. р., мг/м3 |

Значение фоновых |

|

Диоксид азота |

0,20 |

0,056 |

|

Диоксид серы |

0,50 |

0,011 |

|

Сероводород |

0,008 |

0,004 |

|

Оксид углерода |

5,00 |

1,80 |

|

Взвешенные вещества |

0,50 |

0,140 |

Таблица 6.2.2 Фоновые концентрации химических веществ в р. Амга

|

Вещество |

Значение фоновых концентраций, мг/л |

Период, |

ПДК, мг/л |

|

Взвешенные вещества |

8,1 |

гг. |

Не более 0,75 мг/л сверх природного содержания |

|

Нефтепродукты |

0,04 |

гг. |

0,05 |

Таблица 6.2.3 Фоновые концентрации химических веществ в грунте

|

№ пробы |

pH (KCl), ед. pH |

Содержание загрязняющих веществ, мг/кг | |||||

|

Фенолы |

Нефтепродукты |

Hg |

Pb |

Cd |

Fe | ||

|

1 |

3,79 |

<0,05 |

5,28 |

<0,025 |

3,25 |

0,10 |

1480 |

|

2 |

3,80 |

<0,05 |

<5 |

<0,025 |

2,75 |

0,19 |

464 |

|

3 |

3,76 |

<0,05 |

<5 |

<0,025 |

2,00 |

0,20 |

84 |

|

1-Г |

4,10 |

<0,05 |

<5 |

<0,025 |

2,25 |

0,21 |

214 |

|

ПДК |

1000 |

2,1 |

32,0 |

6.3 Краткая характеристика природных и техногенных условий

В административном отношении район изысканий находится в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Ближайший населенный пункт – г. Алдан находится в 140 км юго-восточнее района изысканий.

По физико-географическому районированию район изысканий располагается в Горной стране Прибайкалья и Забайкалья, в области пояса гор Южной Сибири на Алдано-гольцово-таежном нагорье и представлено горными лиственничными и сосново-лиственничными лесами.

Территория изысканий не застроена.

6.3.1. Климатические условия

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних температурах воздуха, т. е. абсолютная амплитуда достигаетºС (абсолютный минимум января: минус 51 – 61ºС, абсолютный максимум июля: 34 – 38ºС).

Основным источником пополнения воздушных масс региона является воздух, поступающий из Центральной Арктики и характеризующийся малым содержанием влаги. Над континентом он трансформируется и воздух умеренного пояса, определяющий особенности климата изучаемого района.

Еще в сентябре над территорией начинает формироваться обширный сибирский антициклон. Зима на рассматриваемой территории продолжительная, суровая, сухая, малоснежная, с небольшой облачностью и со слабыми ветрами.

В теплом полугодии в результате оживленной циклонической деятельности выпадает значительное количество осадков. Лето отличается жаркими днями и прохладными ночами.

Среднегодовая температура воздуха на территории района изысканий имеет отрицательные значения: минус 6,3 – минус 8,6 °С.

Самый холодный месяц - январь. Среднемесячная температура января: минус 27,5 – минус 35,5 °С. Вхождение холодных Арктических масс воздуха способствует резкому понижению температуры, особенно от октября к ноябрю.

Лето на данной территории короткое, но жаркое. Средняя продолжительность безморозного периода 50 – 97 дня. Самый жаркий месяц – июль, со средней месячной температурой 16.7 – 17.5ºС и абсолютным максимумом для мс. Алдан – 35ºС, для ст. Томмот – 38ºС, для ст. Джикимда – 38ºС.

Годовая сумма осадков на рассматриваемой территории незначительная, и изменяется от 445 мм на ст. Томмот до 682 мм на ст. Алдан. Распределение осадков по сезонам года очень неравномерное. Наибольшее количество осадков выпадает в летний период, максимум – в августе 74 – 114 мм, что обусловлено активизацией циклонической деятельности.

Первый снежный покров на рассматриваемой территории появляется 9 сентября – 27 октября. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 8 – 19 октября, ранние сроки – 19 сентября – 2 октября, поздние – с конца октября до середины первой декады ноября. Наибольших значений высота снежного покрова достигает в середине марта. Среднее ее значение за зиму – 50 см. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 64 – 72 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 199 – 229 дней. Процесс снеготаяния весной проходит довольно быстро, в течение 2 – 7 дней. Средняя дата схода устойчивого снежного покрова приходится на 5 – 21 мая, ранняя – на третью декаду апреля начало марта, поздняя – на конец мая – начало июня.

Средняя годовая относительная влажность воздуха на территории района изысканий составляет 70%. Наибольших значений она достигает зимой – с ноября по январь, летом – в июле – августе. Самый сухой месяц в годовом ходе относительной влажности – это май – 60%.

В общем, на всей рассматриваемой территории во все времена года господствует западный перенос воздушных масс. Средняя годовая скорость ветра на рассматриваемой территории колеблется в пределах 0,9 – 2,9 м/с. Максимальная скорость ветра наблюдается весной, в апреле - мае, в период развития циклонической деятельности. Максимальная скорость ветра, возможная раз в году, составляет 14 – 19 м/с. Господствующие ветра региона: юго-западного, западного направления для ст. Томмот и северо-западного и северного направления для ст. Алдан. Наблюдения за направлением и силой ветра на ст. Джикимда не проводились. Направление ветра определяется особенностями орографии рассматриваемого региона, защищенностью пункта наблюдений и обычно соответствует простиранию речных долин.

На рассматриваемой территории отмечаются в основном радиационные туманы. В зимний период образование туманов наблюдается при температуре ниже минус 40ºС, в условиях устойчивой антициклональной погоды и при наличии мощных приземных инверсий температуры воздуха. В летнее время туманы образуются при размытых областях пониженного давления над сырой почвой и при прояснениях после выпадения осадков днем или вечером, а также при прохождении теплых фронтов и перед ними.

Грозы на данной территории наблюдаются на продолжении всего теплого периода с апреля по октябрь. В среднем за год бывает 16 – 19 дней с грозой.

Характерной чертой распределения температур почвы зимой является ее повышение с глубиной. С глубиной годовые температуры уменьшается, причем под оголенной поверхностью больше чем под естественным покровом. Промерзание почв начинается с октября и продолжается до конца апреля. Средняя годовая температура на поверхности почвы отрицательная и составляет минус 7 – 9 °С. По данным наблюдений абсолютный максимум температуры на поверхности почвы составляет 50 – 56ºС, абсолютный минимум минус 59 – 65ºС.

6.3.2 Геоморфологические условия

Территория изысканий в геоморфологическом отношении приурочена к Лено-Алданскому структурно-денудационному плато. Абсолютные отметки высот в районе изысканий колеблются от 392 м до 416 м.

В геоморфологическом отношении по р. Амге выделяются в основном пойменная, первая и вторая надпойменные террасы. Пойменная терраса прослеживается по обоим берегам реки почти непрерывно, то расширяясь до 50 – 70 м, то сужаясь до 1,0 – 2,0 м. В среднем ее ширина составляет 30 м. Сложена она песком и галечником с небольшой примесью валунов. Очень часто ее поверхность задернована, поросла осокой, хвощом и разнотравьем. Первая надпойменная терраса имеет высоту 2,0 – 4,0 м, вторая – до 6,0 м. Ширина этих террас колеблется от 50 до 500 м. Поверхности их поросли кустарником и лесом, иногда на поверхности наблюдаются старичные озера. Уступ террас часто задернован или же обнажен только в верхней части. Бровка и тыловой шов террас выражены хорошо.

К аккумулятивным формам рельефа относятся также острова в русле р. Амги и конусы выноса в устьях ее притоков. Поверхность некоторых островов соответствует уровню пойменной террасы, других – первой надпойменной террас. Последнее относится к наиболее крупным островам. Конусы выноса невелики по размерам, нередко переходят в косы. Сложены они валунно-галечным материалом.

6.3.3 Тектонические условия

В тектоническом отношении район работ находится в пределах древней Сибирской платформы, перекрытой верхнепротерозойским-среднепротерозойским чехлом с глубиной залегания фундамента менее 2000 м.

Нижний структурный этаж

Описываемый структурный этаж сформировался в архее. В этот период происходило накопление мощной вулканогенной и осадочной толщи, подвергшейся впоследствии интенсивному складкообразованию и глубокому метаморфизму, процессам гранитизации и мигматизации.

Верхний структурный этаж

Верхний структурный этаж образован отложениями нижнего кембрия и нижней юры. Они залегают очень полого, практически горизонтально, образуя обширные моноклинали. На фоне последних иногда выделяются малоамплитудные положительные и отрицательные (поднятия и прогибы) структуры. Их образование обусловлено в основном неровностями фундамента. Более крутые изгибы пластов в породах платформенного чехла имеют локальное распространение и связаны с тектоническими нарушениями и формированием магматических тел. Платформенные отложения верхнего структурного этажа с резким угловым несогласием залегают на дислоцированных породах кристаллического фундамента.

Северо-западная система разрывных нарушений развита на всей площади и затрагивает в основном структуру нижнего кембрия и частично архейские образования. Протяженность разломов этого направления достигает 40 км. К северо-западу и юго-востоку они постепенно затухают. Амплитуды вертикальных смещений по разломам в платформенном чехле достигают 60 м.

Возраст различных систем разломов трудно устанавливается, так как они затрагивают почти все возрастные группы пород. По-видимому, к самым молодым (но древнего заложения с последующими подвижками по ним) можно отнести субмеридианальные разломы.

Сейсмичность района составляет 5-6 баллов.

6.3.4 Геологические условия

Исследуемая площадка проектируемого мостового перехода в геологическом отношении приурочена к доломитам юдомской свиты нижнего кембрия, который перекрываются четвертичными образованиями.

Отложения нижнего кембрия представлены доломитами желтовато-коричневыми средней прочности очень плотными, вскрытой мощностью 4,4-8,2 м, перекрытые четверичными отложениями аллювиально-пролювиального, элювиально-делювиального генезиса, мощностью 5,0-8,0 м.

Современные элювиально-делювиальные образования представлены крупнообломочными грунтами: дресвяными и щебенистыми, мощностью 1,0-4,5 м.

Современные аллювиально-пролювиальные отложения прослеживаются в пойме и русле реки, представлены гравийным грунтом с галькой, щебнем мощностью 1,3-2,2 м, а также супесями щебенистыми слабозаторфованными распространенными на левом берегу мощностью 0,8-1,0 м.

Современные техногенные образования представленные песчаными насыпными грунтами в с включениями дресвы, встреченными только в начале исследуемого участка на подходах к мостовому переходу, мощностью 0,6 м.

6.3.5 Геокриологические условия

Основными факторами обусловившими широкое развитие многолетнемерзлых грунтов в данном регионе являются суровые климатические условия (низкая среднегодовая температура воздуха и почвы при значительных ее колебаниях в течение года и по гипсометрическим уровням рельефа, значительное количество осадков), расчлененность рельефа, вызывающая различия в распределении лучистой энергии на склонах различной ориентировки, глубокие зимние инверсии температур, а также состав, влажность, теплофизические свойства грунтов и заболоченность территории.

Многолетнемерзлые грунты на исследуемом участке вскрыты в левобережной части. Они представлены: супесями щебенистыми твердомерзлыми слабольдистыми массивной криотекстуры слабозаторфованными (ИГЭ 1), дресвяным грунтом слабольдистыми массивной криотекстуры с суглинистым заполнителем (ИГЭ 3) и доломитами известковатыми морозными средней прочности очень плотными слабовыветрелыми с супесчаным заполнителем по трещинам (ИГЭ 8).

По результатам термометрических наблюдений в скважинах температура на глубине нулевых колебаний 10,0 м составляет минус 2,5С. Фактическая глубина сезонного промерзания на момент проведения изысканий составляет 0,8-3,5 м.

6.3.6 Гидрологические условия

Гидрологически изыскиваемый район приурочен к Лено-Алданскому междуречью и представлен р. Амга, являющейся левым притоком р. Алдан.

Густота речной сети района работ составляет 0,3-0,5 км/км2.

Река Амга – самый длинный приток р. Алдан с протяженностью 1462 км, площадь бассейна 69,3 тыс. км2. Берёт начало с Алданского нагорья, где образует узкую глубокую долину с каменистым руслом. Ниже села Тёгюльте-Тёрдё долина расширяется, течение реки приобретает спокойный характер.

Особенности водного режима соответствуют характеру питания реки Амги и отличаются весьма неравномерным распределением стока в течение года. Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Доля подземного питания реки, находящейся в условиях прерывистого распространения многолетнемерзлых пород, не превышает 15% и приходится на теплую часть года (сток вод сезонно-талого слоя). Зимний сток, не превышает 5 – 6% годового. В большинстве случаев около 90 – 95% объема годового стока проходит в весенне-летний период (апрель – сентябрь). Соотношение стока реки за весну, лето весьма различно. За период май – июнь в реке проходит 65 – 70% объема годового стока, а в июле – сентябре соответственно 20 – 25%.

Ледообразование на реке рассматриваемой территории происходит, как правило, в условиях низкой водности. Лед появляется в виде заберегов или сала и одновременно в массе речной воды (внутренний лед, шуга). Первые ледовые явления отмечаются обычно в конце сентября – начале октября (подготовительный период продолжительностью 7 дней). Массы льда и шуги вместе с салом и обломками заберегов формируют осенний ледоход (начало 09 – 27.10), средняя продолжительность которого может длиться 8 дней. В начале периода ледоход проходит спокойно, но интенсивное понижение температуры воздуха обуславливает быстрое смерзание шуги в поля. Средняя продолжительность замерзания 8 дней.

Ледостав устанавливается, в среднем, к середине октября и продолжается 206 дней. Нарастание толщины льда происходит неравномерно. Наиболее интенсивный прирост, достигающий 1,3 – 1,6 см в сутки, наблюдается в первые дни после ледостава, в дальнейшем толщина льда увеличивается менее интенсивно. Наибольшей толщины (63 – 142 см) лед достигает в начале апреля.

Бассейн р. Амги относится к району с малой мощностью снежного покрова и значительной интенсивностью солнечной радиации.

Вскрытие реки происходит в первой половине мая вследствие разрушения льда, которое начинается с наступлением положительных температур воздуха весной. Вскрытию предшествует подготовительный период, охватывающий промежуток времени от момента устойчивого перехода воздуха через 0º до вскрытия реки. В это время талые воды начинают скапливаться на поверхности льда, при дальнейшем их поступлении возникает течение воды, разрушающее ледяной покров. Далее происходят подвижки льда, разломы и дробление его на отдельные льдины. На реке наблюдаются весьма большие подъемы уровня воды (3 м). Общая продолжительность ледохода 6 дней.

Половодье начинается в начале мая. Характер половодья, как правило, бывает бурным. При вскрытии часто происходят мощные заторы льда, вызывающие подъем уровня. Продолжается половодье в среднем 43 дня (максимум до 58), заканчивается 18 июня (таблица 4.4.1.4). Паводки преимущественно наблюдаются в июне-августе. Средняя интенсивность подъема паводка составляет 5 дней, спада 11 дней, общая продолжительность 14 дней (максимум – до 51 дней). За летне-осенний период проходит два - три небольших паводка, наибольшие уровни наблюдаются в июне при наложении половодья и первых паводочных волн.

Межень теплой части года продолжается со второй половины июля до середины августа, с осенней ненастной погоды, возможно, некоторое повышение уровня, наблюдающееся до конца сентября. Межень холодной части года продолжается от 6 до 8 месяцев. В течении долгой и суровой зимы (при переходе на подземное питание) сток малых и средних рек резко уменьшается, а затем и вовсе прекращается. Рассматриваемая нами территория относится к зоне стока с годовыми модулями менее 4 – 5 л/сек. км2.

6.3.7 Гидрогеологические условия

В пойме р. Амги грунтовые воды вскрыты на глубине 0,0 – 0,8 м на абсолютных отметках 394,97 – 392,62 м. Водовмещающими являются: торф коричнево-черный среднеразложившийся, с остатками корней древесной растительности и гравийный грунт. Коэффициенты фильтрации водовмещающих отложений составляют: торфа – 0,15 – 1 м/сут.; гравийного грунта 50 – 150 м/сут.

По химическому составу вода: сульфатно-гидрокарбонатая кальцевая, сульфатно-гидрокарбонатная натриево-кальциевая, сульфатно-гидрокарбонатная магниево-натриево-кальциевая; сухой остаток 260,95 – 329,61 мг/дм3; жесткость общая 3,50 – 4,0 мг-экв/дм3, жесткость карбонатная – 2,15 – 3,2 мг-экв/дм3.

Согласно СНиП 2.03.11-85* (табл. 5) грунтовые воды неагрессивны к бетонам по бикарбонатной щелочности, водородному показателю pH и по содержанию агрессивной углекислоты. Согласно ГОСТ 9. (табл. 3.5) воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля по значению pH обладают низкой коррозионной агрессивностью и средней коррозионной агрессивностью по общей жесткости. По отношению к алюминиевой оболочке кабеля воды обладают низкой коррозионной активностью по pH и иону железа, и средней коррозионной активностью по хлор-иону. Грунтовые воды не загрязнены опасными веществами (см. Приложение А21).

6.3.8 Особоохраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы - являются ключевым звеном в поддержании экологического равновесия и сохранения биологического разнообразия природы.

Согласно данных Министерства охраны природы Республики Саха, в настоящее время на территории Якутии 2 федеральных государственных природных заповедника - Олекминский и Усть-Ленский.

К республиканскому подчинению относятся 6 природных парков, это: "Ленские столбы", "Синнэ", "Усть-Вилюйский", "Момский", "Колыма", "". Кроме того, 78 ресурсных резерватов, 26 уникальных озер, 17 памятников природы. К особо охраняемым природным территориям местного значения относятся 40 ресурсных резерватов, 17 зон покоя, 26 памятников природы, 1 охраняемый ландшафт, 1 ландшафтно-этнографический парк, 4 детских экологических парка.

Таким образом, под особой охраной находятся 28,5% территории республики, представленной уникальными или типичными арктическими и субарктическими экосистемами с их ценнейшим биологическим разнообразием.

Наиболее приближен к району работ Государственный природный заповедник "Олекминский", который был создан 3 января 1984 года Постановлением СМ РСФСР № 2. Заповедник расположен к югу от среднего течения Лены, там, где таежные просторы Приленского плато выходят к выровненным водоразделам Алданского нагорья. В сравнении с остальной территорией Олёкминского района территория заповедника характеризуется наибольшим ландшафтным разнообразием, в том числе и в сравнении с Чаро-Токкинским междуречьем. Здесь представлены все природные комплексы от пойменных до высокогорных, что позволяет рассматривать Олёкминский заповедник в качестве эталона бореальных лесов Южной Якутии.

Заповедник находится на стыке Алданского плоскогорья и Приленского плато. Выровненные пространства Алданского нагорья с глубоко врезанными долинами рек и гольцовыми массивами останцов в южной части заповедника достигают высоты м н. у.м. С продвижением на север к р. Лене абсолютная высота плоскогорья постепенно снижается.

На севере Алданское нагорье постепенно переходит в Приленское плато с абсолютными высотами 700-800 м. Южная граница Приленского плато проходит в пределах заповедника с запада на восток по линии от устья р. Крестиях до р. Амга. Рельеф Приленского плато в современном виде слагается из выровненных, порой слабоволнистых ступенчатых поверхностей междуречий, ограниченных крутыми полуобнаженными склонами. Часть Приленского плато в районе р. Туолба представлено Туолбинской поверхностью выравнивания. Это наиболее древний участок современного рельефа, сформировавшийся до первого оледенения в горах Южной Якутии.

Предполагается, что на территории Олекмо-Амгинского междуречья было три оледенения. Первое и самое большое, среднечетвертичное, сформировало горнодолинные ледники. В результате изменения климата на смену лесам пришли холодные степи. Во время потепления после второго оледенения сформировалась современная растительность. Последнее оледенение, происходившее приблизительно 600 тыс. лет назад, не оказало сильного влияния на климат и растительность этой территории.

Процессы преобразования рельефа идут и в настоящее время. Это прежде всего углубление русел рек, и в первую очередь Олёкмы, перераспределение ими смытого материала, физико-химическое выветривание горных пород, образование каменных потоков – курумов. Особенно многочисленны курумы в южной части заповедника. Нагромождения глыб и крупных обломков, покрывающие вершины гольцов, длинными языками спускаются по склонам, достигая леса. Ширина этих каменных потоков – несколько десятков метров, длина - сотни метров и даже несколько километров. Вместе с водой из-под курумов на ровные участки выносится мелкозем. В таких местах образуются небольшие болота – мари. Здесь же происходит выход на поверхность текущих из-под курумов вод.

Подножья склонов и выровненные участки речных террас на высотах 400–500 м н. у.м. занимают мерзлотно-таежные почвы, в которых элювиальные горизонты, как правило, не выражены. Исключение составляют заболоченные почвы: в них накапливается мощная подстилка, часто оторфованная. Такие почвы залегают обычно под сосново-лиственничными и смешанными лесами. В долинах рек мерзлотно-таежные почвы переходят в мерзлотно-болотные. Их образованию способствует дополнительное поступление вод поверхностного стока с вышерасположенных участков и водоразделов. К тому же в долинах более холодный микроклимат и, как следствие, хорошо развит мерзлотный водоупор. Болотные верховые и переходные почвы образуются только на бескарбонатных горных породах.

Вблизи русел рек, в местах их излучин, имеются узкие, шириной обычно не более 10 м, полосы настоящих лугов, развитых на мерзлотных аллювиальных (пойменных) почвах.

Все реки заповедника принадлежат бассейну Лены. Олёкма – один из самых крупных правых ленских притоков: ее длина 1436 км, площадь бассейна – км2, годовой сток в устье - 61,5 км3. Речная сеть в бассейне развита достаточно хорошо.

Район заповедника приходится на среднее течение Олёкмы. Русло реки галечное, каменистое, устойчивое, шириной от 300 до 500 м.

В границах заповедника Олёкма двулика. В теснинах Алданского нагорья река сжата скалистыми берегами, глухо шумит на многочисленных перекатах, переливается шиверами, но крупных порогов здесь нет. Со скал часто падают крупные глыбы, загромождающие русло. Вытекая на Приленское плато, воды Олёкмы раздвигают долину. Мощные утесы уступают место невысоким скалистым обрывам, которые в районе ручья Басынай являются как бы “воротами” в нижнюю Олёкму.

Путешественники и исследователи, побывавшие на Олёкме, отмечали, что вода по всей реке очень темная, но прозрачная. Чистота воды сохранилась до настоящего времени, хотя следы человеческой деятельности все чаще стали встречаться по берегам: река в половодье доставляет из поселков БАМа, расположенных выше по течению, бытовой и строительный мусор.

Амга берет начало на заболоченных выровненных пространствах Алданского нагорья и почти 150 км течет по заповеднику на север, принимая 23 притока. С востока к Амге подступают Амгинские столовые горы, являющиеся водоразделами между Амгой и Алданом. Верховья Амги – самый труднодоступный и нетронутый участок заповедника.

В заповеднике берет начало еще один приток Лены - река Туолба (в переводе означает – богатая, обильная). Длина ее 395 км. Это неторопливая и спокойная река, протекающая по наиболее древнему в геологическом отношении району – Туолбинской поверхности выравнивания. Рельеф этого района более спокойный – плоские водоразделы заболочены, вся поверхность покрыта лесами. Туолба интересна в палеонтологическом отношении: в последние годы здесь обнаружены остатки мамонта и других доисторических животных.

Длина большинства остальных рек заповедника, кроме притока Олёкмы Крестияха (до 200 км с притоками), не превышает 30–40 км. Они мелководные, имеют типично горный характер, основное питание получают от талых и дождевых вод. В долинах рек часто образуются наледи, которые иногда достигают длины нескольких километров и нередко существуют до конца лета. В заповеднике несколько речек имеют название “тарын” (в переводе с якутского - “наледь”).

Озер в заповеднике немного, все они старичные и находятся в долинах Олёкмы, Туолбы и Амги. Самые крупные пойменные озера расположены в охранной зоне заповедника, в районе метеостанции Джикимда. Некоторые из этих озер не промерзают до дна, поэтому в них водится рыба.

В заповеднике обитают практически все виды флоры и фауны, характерные для этого района.

Роль Олёкминского заповедника в сохранении экосистем Южной Якутии определяется его расположением. Заповедная территория является как бы связующим звеном между горами Южной Сибири и среднетаежными сибирскими лесами. На пересечении двух физико-географических стран сформировался своеобразный, практически не затронутый человеческой деятельностью мир. Располагаясь в непосредственной близости от БАМа и Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, он стал убежищем охотничьих промысловых животных, хранилищем генофонда животных и растений этого таежного региона. С годами возрастает роль заповедника как эталона состояния природной среды в регионе.

Наибольший урон таежным экосистемам Олёкминского заповедника приносят лесные пожары. Сосновые леса за 100 лет подвергаются пожарам 4-5 раз. Засушливое лето в Южной Якутии случается раз в 7-8 лет. Древостой по-разному переносят это бедствие. Судьба их после пожара зависит от многих факторов: от интенсивности пожара, его вида, типа леса, состава и возраста древостоев. Восстановление травяно-кустарникового покрова, близкого к допожарному, идет 4-5 лет. Восстановление фитоценозов после интенсивных низовых пожаров продолжается многие годы. Многочисленные гари, большие и маленькие, различной давности – непременный элемент ландшафтов заповедника.

Средняя Олёкма известна своими историко-культурными памятниками. Участок реки, прилегающий к Олёкминскому заповеднику и взятый под охрану, особенно богат археологическими памятниками. На протяжении 133 км по берегам Олёкмы археологами выявлено 8 писаниц, 22 стоянки и одно погребение.

Изыскиваемая территория не входит в границы особоохраняемых природных территорий, государственный природный заповедник «Олекминский» находится в 35-40 км выше по течению р. Амга (см. приложение А26, А27).

6.4 Почвенно-растительные условия

Согласно почвенного районирования СССР район работ относится к Среднетаежной почвенно-экологической зоне, Якутской провинции.

На территории района распространены следующие типы почв:

- мерзлотные таежные дерново-карбонатные;

- мерзлотные таежные дерново-карбонатные оподзоленные,

- мерзлотные аллювиальные.

Практически повсеместно почвообразование ограничено суровыми климатическими условиями, в первую очередь краткостью активного периода, глубоким и длительным промерзанием почв, мерзлотой, а также характером субстрата – суглинисто-щебнистым маломощным элюво-делювием плотных пород. В результате, профили большинства почв маломощны, щебнисты, не дифференцированы на горизонты, за исключением грубогумусового.

Мерзлотно-таёжные почвы развиваются в условиях резкого возрастания континентальности климата, близкого залегания многолетней мерзлоты и ослабления промывного режима. Низкие температуры грунтов замедляют процессы химического выветривания и разложения органики. Для мерзлотно-таёжных почв характерны слабая дифференциация почвенного профиля на горизонты, грубый гумус со светлой окраской и повышенная ожелезнённость. В их профиле хорошо выражены следы мерзлотных явлений: перемещение почвенных масс, сортировка крупнозернистого материала, трещиноватость. Несмотря на относительно высокое содержание гумуса (до 6–7%) земледельческое освоение их затруднено.

Различия в почвенном покрове «средней» и «верхней» лиственничной тайги, расположенных на высотах, соответственно, 700-900 и м, определяются сменой подбуров и подзолов; критерий их разделения - наличие сплошного горизонта А2 мощностью не менее 3 см. Смена подбуров подзолами с высотой – скорее тенденция, а не жесткая закономерность.

Проведение полевого этапа изысканий в апреле не позволило сделать почвенных разрезов с целью описания почвенного профиля и оценки состояния почвенного покрова. Таким образом, опираясь на лабораторные исследования почвенных проб (см. Приложение 20), можно сделать вывод, что почвы территории исследования в значительной степени наполнены гравием, галькой и щебнем, а также повсеместно мерзлые и льдистые.

Химический анализ грунтовых вытяжек показал, что реакция почв щелочная, максимальное содержание гумуса 0,011%; нитрат –иона - <0,0001%; хлор-иона – 0,003%; ионов железа – 0,002%; водорастворимых солей – 0,090% (см. Приложение 28). Признаков загрязнения почв нефтепродуктами или иными опасными химическими веществами нет.

Основываясь на физических свойствах грунтов (см. Приложение 20), а также на требованиях ГОСТ 17.5.3.06-85, не рекомендуется снимать плодородный слой почвы на исследуемой территории.

В пределах территории района работ преобладает таежная растительность, в частности:

· лиственничная иногда с примесью ели и кедра зеленомошная тайга;

· лиственничная с примесью ели и сосны, бруснично-зеленомошная тайга.

Территория изысканий находится в пределах Среднесибирской и Забайкальской провинций Циркумбореальной флористической области. Границы флористических областей в районе заповедника совпадают с границами двух физико-географических стран: Среднесибирской и гор Южной Сибири. Наиболее древними видами таежно-лесной флоры являются представители темнохвойной тайги Алданского нагорья. Распространение большинства этих видов не выходит за пределы современной северной границы ареала кедра сибирского. Севернее Алданского нагорья не распространяется пихта сибирская, береза шерстистая и чозения.

Широко представлены арктоальпийские виды (рододендрон золотистый, василистник альпийский и др.).

Список сосудистых растений составляет более 650 видов. В их числе виды, ранее внесенные в Красную книгу России (венерин башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, калипсо луковичная), а также более 65 видов, внесенных в Красную книгу Якутии. В числе последних: ирис гладкий, лилия пенсильванская, горечавка одноцветковая, смородина лежачая, башмачок пятнистый, проломник Гмелина, незабудочник якутский, рододендрон золотистый, хохлатка пионолистная, колокольчик адданский, горец амгинский и др.

Более других на территории распространены лиственничники, развивающиеся на достаточно увлажненных суглинистых почвах. Кустарничково-травяной покров в них состоит из брусники, грушанок круглолистной и мясокрасной, чины приземистой, хвоща камышкового, вейника Лангсдорфа, линией северной. По понижениям встречаются участки зеленых мхов из плевроциума, дикранумов, гилокомиума, политрихума и лишайников, представленных различными видами кладин, кладоний, цетрарий и нефромы. В подлеске – роза иглистая, таволга иволистная, ольха кустарниковая, рододендрон даурский.

Пологие склоны с щебнистыми почвами и курумы покрыты лишайниками из родов кладония и цетрария. Здесь формируются лиственничники лишайниковые. Видовой состав растений в них значительно беднее, чем в лесах предыдущего типа. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются обычные таежные виды: брусника, толокнянка арктическая, вероника, вейник Лангсдорфа, а негустой подлесок представлен рододендроном даурским, курильским чаем, таволгой средней и различными видами ив. С увеличением влажности почвы меняется состав и структура лиственничных лесов. В травяно-кустарничковом ярусе начинают преобладать голубика и багульник, а на более увлажненных участках – пушица многоколосковая. Кустарниковый ярус в таких местах развит слабо. В подлеске преобладают душекия и можжевельник сибирский, чаще встречаются березы Миддендорфа и Гмелина.

Лиственничники багульниковые развиваются, как правило, на выровненных водоразделах и в глубине широких надпойменных террас. На более высоких местах водоразделов в лиственничных лесах заметно увеличивается доля темнохвойных видов урало-сибирской и забайкальской флоры. В составе древостоя появляются кедр сибирский, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная. Богаче становится и подлесок: кедровый стланик, роза иглистая, боярышник даурский, таволга дубровколистная, ольха кустарниковая, рододендрон даурский. С улучшением почвенных условий смешанные леса переходят в кедрачи.

Кедрачи отличаются максимальным разнообразием видов. В древостоях почти всегда, кроме перечисленных выше хвойных видов, есть примесь тополя душистого, чозении, осины, березы повислой. Кедровники бывают бруснично-моховыми и бруснично-разнотравными. Для обоих типов, как и для кедровников вообще, характерно увеличение роли напочвенного покрова и участия в нем мхов и теневыносливого разнотравья: майника двулистного, грушанки мясокрасной, калипсо луковичной, венерина башмачка крупноцветкового, пузырника горного, клопогона вонючего, мителлы голой, гудайеры ползучей, вороньего глаза четырехлистного, ортилии однобокой, ладьяна трехнадрезного. Заметную роль продолжает играть обычное для лиственничников разнотравье из брусники, голубики, тофильдии поникшей, линией северной. Широко распространены василистник малый, герань ложносибирская, копеечник темнеющий, соссюрея Штубендорфа, лимнас Стеллера и др. Число видов трав в кедровых лесах достигает 30 и более.

На хорошо дренированных участках долин и в распадках преобладают леса из ели сибирской. Чистых ельников немного. Они развиваются по краю надпойменной террасы и узкой лентой тянутся вдоль реки. Обычно это ельники-зеленомошники, развитые в долинах крупных рек – Олёкмы, Туолбы и Амги, а также их крупных притоков. Кусты боярышника кроваво-красного, рябины сибирской, смородины черной, красной и лежачей, черемухи обыкновенной, ивы прутовидной и черничной образуют непроходимые заросли. Сплошной моховой покров в таких ельниках перекрывается ортилией однобокой, грушанкой, брусникой, костяникой обыкновенной и хмелелистной, чиной приземистой, хвощом камышковым.

В долинах ручьев распространены ельники бруснично-моховые. В их древостоях значительна примесь березы плосколистной, осины; встречаются лиственница даурская и сосна обыкновенная. Травяной покров хорошо развит и состоит из василистника малого, борщевика рассеченного, хвощей лесного и камышкового, вейника наземного.

На молодых наносах в долинах Олёкмы и Амги встречаются небольшие рощицы высокоствольной ивы росистой, тополя душистого и чозении.

Помимо лесов в долинах рек и речек часто попадаются своеобразные группировки кустарниковых берез, так называемые ерники. Они состоят, в основном, из двух видов берез - тощей и Миддендорфа. Флористически ерники мало отличаются от заболоченных лиственничных редколесий. Кроме коренных, существуют и вторичные ерники, возникшие на месте выгоревшего леса. Часто полосы ерниковых зарослей опоясывают болота.

Болота занимают небольшую площадь, не более 1-2%. На седловинах или плоских, слабо дренированных участках в поясе стлаников и горных редколесий образуются кедрово-стланиковые торфяники с обильно развитым покровом из сфагновых мхов. С увеличением влажности кедровый стланик исчезает, появляются рододендроны золотистый и даурский, береза Миддендорфа, а открытые места занимает сфагнум, осоки шаровидная, дернистая и др. На смену сфагновым стланиковым торфяникам в котловинах приходят безлесные топи – мари, среди которых повсюду встречаются мочажины. Основным эдификатором болот являются сфагновые мхи. На переходных болотах к ним добавляются гипновые мхи и пушица многоколосковая. Обычны голубика, багульник обыкновенный, Кассандра чашечковая, клюква мелкоплодная.

Интересной особенностью описываемой территории являются мелкодолинные луга в поймах небольших рек. Их площади незначительны, но они имеют немаловажное значение в жизни животных. Ширина этих лугов измеряется несколькими десятками метров. В состав луговых береговых формаций входят вейник наземный, козелец, колокольчики – сборный, круглолистный и точечный, горошки - приятный и мышиный, зорька сибирская, борец вьющийся, незабудка лесная, лабазник дланевидный, василистники скрученный и редкоцветный, ирис щетинистый, хризантема сибирская, водосбор мелкоцветковый, герань ложносибирская, земляника, курильский чай и другие. Именно мелкодолинные луга в верховьях рек Туолба и Амга привлекают с окрестных территорий лосей и являются местами их отела.

В районе изысканий произрастает 21 вид растений, занесенных в Красную книгу РС (Я), в т. ч. 5 из них занесены в Красную книгу РСФСР (см. приложение А27).

6.5 Животный мир

Видовой состав, численность, характер и плотность населения животных определяется средой обитания. Поэтому при анализе условий мест обитания и проживания того или иного вида животных важен учет следующих определяющих факторов:

· растительный покров крупных природных комплексов: кормовые, защитные, гнездопригодные условия;

· мозаичность растительного покрова, набор и взаимное расположение сочетающихся фитоценозов;

· рельеф поверхности: защитные, гнездопригодные условия;

· характер грунта (для норных животных);

· увлажнение территории, степень заболоченности и заозеренности;

· плодородие почв (как основа общей биологической продуктивности);

· хищничество, конкуренция, паразитизм;

· климатические характеристики (влияние на доступность кормов и передвижение животных),

· факторы антропогенного влияния.

В бассейне Амги обитает 37 видов млекопитающих и 142 вида птиц (см. приложение А27).

Основу фауны млекопитающих составляют представители сибирского фаунистического комплекса, в том числе соболь, росомаха, бурундук, лесной лемминг, красная и красно-серая полевки, колонок, летяга, бурый медведь, лось. Распространены также южно-таежные (изюбрь, некоторые рукокрылые) и типичные горно-таежные виды (северная пищуха, кабарга).

Типичные таежные виды птиц (рябчик, бородатая неясыть, ястребиная сова, мохноногий сыч, трехпалый и черный дятлы) обитают вместе с восточносибирскими видами (каменный глухарь, соловей-красношейка, сибирская мухоловка, сибирский дрозд, утка-каменушка). В последнее время наблюдается проникновение на эту территорию южных видов, до этого никогда в Якутии не встречавшихся: перепела, чибиса, черного стрижа, зяблика. Из редких видов - это внесенные в Красную книгу России беркут, скопа, черный аист и черный журавль, сапсан, а также занесенные в Красную книгу Якутии скворец, сойка, оляпка, зимородок, дальневосточный кроншнеп, осоед хохлатый, серый журавль, лебедь-кликун, черная казарка (на пролете), кроншнеп-малютка, воробьиный сыч, ушастая сова, вальдшнеп, синий соловей, соловей-свистун.

Из копытных млекопитающих распространены лось, изюбрь, кабарга, дикий северный олень.

Лось встречается повсеместно, кроме безлесных высокогорий, но распределен неравномерно. Это связано с размещением кормовых ресурсов, сезонными миграциями, а также обилием гнуса. Верховья Туолбы наиболее привлекательны для лося. Кроме того, он концентрируется в районах старых гарей с богатой молодой порослью.

Широко распространена кабарга. Кабарга водится там, где есть скальные останцы и хорошие места кормежки – заросли кустарников и лишайники. На узких карнизах крутых и отвесных останцов (“отстоях”) кабарга спасается от хищников.

Немногочисленен дикий северный олень. Распределение зверей на территории очень неравномерное, очаговое. Группы в составе 4-6 особей отмечены почти во всех долинах рек. Общая численность в зимний период - 200-250 особей; летом она увеличивается до 400–450 особей.

Из хищных млекопитающих обитают бурый медведь, волк, росомаха, лисица, рысь, соболь, колонок, горностай, ласка, американская норка, выдра. Лисица, рысь и выдра крайне редки. Лисица и рысь отмечены даже не каждый год и появляются в годы увеличения численности зайца-беляка.

Редок колонок, численность которого в последнее время сильно сократилась, очевидно из-за пищевой конкуренции с соболем и американской норкой. Численность росомахи также невелика.

Весной (в марте) отмечается активизация передвижений норок, связанная как с гоном, так и с перекочевками в поисках пищи в другие речные системы. Охотясь на мелких грызунов, норка удаляется на значительные расстояния от берега реки, где вступает в конкурентные отношения с соболем. Все схватки, отмечавшиеся между ними, заканчиваются в пользу последнего.

Что касается двух других представителей семейства куньих - ласки и горностая, то их число невелико. Зверьки этих видов встречаются чаще в годы, когда численность соболя уменьшается, а также в то время, когда складываются условия, благоприятные для существования мышевидных грызунов, составляющих основную их пищу.

Река Амга очень чистая и рыбная, в ней обитают: ленок, таймень, хариус, сиг, щука, окунь, налим, гольцы, ленок, карповые и др. виды.

В районе изысканий обитают 13 видов птиц и 2 вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу (см. приложение А27).

6.6 Хозяйственное использование территории

Алданский район расположен на юге - юго-востоке республики, граничит с Амурской областью, Усть-Майским, Олекминским, Амгинским, Нерюнгринским и Хангаласским улусами. Территория улуса составляет –157 тыс. км2. В районе 22 населённых пункта, в том числе 12 сельских, 2 города районного значения, 8 посёлков, 3 наслега.

Количество объектов на территории Алданского района, имеющих стационарные источники выбросов – 27. За 2010 год ими было выброшено в атмосферный воздух 14,9 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Затраты на охрану окружающей среды за 2010 год составили 40066,3 тыс. рублей, из них 100 тыс. руб. это расходы местного бюджета.

6.6.1 Производственная сфера

В улусе развиты следующие виды производства: золотодобыча ( ГРК», , /с «Нимгеркан», Селигдара», , Групп+»), лесозаготовка и лесопереработка ( ЛПК», , -Лес», , ()», ФЛ «Артель старателей» (Амур)), а также пищевая промышленность (Томмотский ПНИ, , ИП Николаев, ИП Симон, ИП Ульзутуев, ИП Серобян, ИП Мнацаканян, ИП Гусева, ИП Павлова, ИП Амиршоев).

Золотодобывающая промышленность

Задание по добыче золота на период январь-декабрь 2010 года ГРК составляет 5022 кг. Выполнение задания 3731 кг, что составляет 74,3%. Перенос сроков окончания реконструкции и модернизации золотоизвлекательной фабрики отрицательно сказался на выполнении плановых заданий.

Деятельность других предприятий золотодобывающей отрасли Алданского района за период январь-декабрь 2010 года характеризуется следующей динамикой:

· «Алдголд» - 270 кг, что составляет 67,5%;

· - 221 кг – 59,7%;

· - 1677 кг, что составляет 111,8%;

· Селигдара» - 864 кг – 57,6%.

Лесозаготовительная промышленность

Задание по заготовке бревен хвойных пород, установленное Министерством строительства и промышленности строительных материалов PC (Я) на период январь-декабрь 2010 года составляет 76,00 тыс. м3. Выполнение задания – 104,93 тыс. м3, что составило 138,1 % от планового задания.

Лесоперерабатывающая промышленность

Задание по производству лесоматериалов установленное Министерством строительства и промышленности строительных материалов РС (Я) на период январь-декабрь 2010 года составляет 30,00 тыс. м3. Выполнение задания – 12,39 тыс. м3, что составляет 41,3% от плановых назначений.

Невыполнение плановых заданий по производству лесоматериалов связано с тем, что в отчетном периоде январь-декабрь 2010 года предприятие (), деятельность не осуществляло.

Пищевая промышленность

Задание по производству продовольственных товаров, а именно цельномолочной продукции, товарной рыбной пищевой продукции и хлебобулочным изделиям выполнено соответственно на 19,13%, 119,13% и 96,9%.

В связи с проблемой сбыта товаров и сокращением ассортимента из-за отсутствия спроса «ДЭМИС» задание по производству цельномолочной продукции на период январь-декабрь 2010 года составило – 19,13%.

6.6.2 Непроизводственная сфера

Объем розничной торговли в районе составил 21 тыс. руб.

Средства массовой информации в районе представлены: газетами – «Алданский рабочий», «Возрождение Алдана», «Зеленая газета»; Алданской студией телевидения, Алданской студией радиовещания «Радио гора». Услуги связи предоставляет компания «Сахателеком».

6.6.3 Сельское хозяйство

Алданский район входит в Олёкма – Ленскую агроклиматическую зону. В районе получило животноводческое направление сельского хозяйства, что связано с орографическими особенностями территории.

Посевные площади в районе составляют 431,2 га (из них 9,2 га приходится на сельскохозяйственные организации, 418,4 га в пользовании граждан и 3,6 га эксплуатируют фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели). За 2010 г. в районе реализовано сельскохозяйственной продукции:

- яйца – 2,8 тыс. шт.;

- скот и птица – 50,68 т;

- молоко – 115,33 т.

В сельском хозяйстве района занято 7 с/х машин, в том числе: 6 тракторов и 1 кормоуборочный комбайн. Валовые сборы культур в 2010 году следующие:

- картофель – 3712 т;

- овощи – 221,95 т.

Поголовье скота и птиц на конец 2010 г. составляло: КРС-564 голов, коровы – 298 голов, свиньи – 1149 голов, лошади - 645 голов, северные олени – 12568 голов, овцы и козлы – 85 голов. Производство животноводческой продукции за 2010 год:

- скот и птица на убой – 1843 тонн;

- молоко – 5611 т;

- яйца – 301 тыс. штук.

6.6.4 Транспорт

Районный центр – город Алдан находится в южном регионе республики на расстоянии 530 км от Якутска. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения в улусе составляет 129,5 км, все они имеют твердое покрытие. Расходы местного бюджета в 2010 году на дорожное хозяйство составили 18495,2 тыс. руб., на транспорт – 8611,3 тыс. руб

6.7 Социальная сфера

Данные по социально-экономическим показателям районов приводятся на основании официальных интернет-данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия).

6.7.1 Население

На начало 2010 года численность населения Алданского района составляла 45,650 тыс. человек, из них 41,676 тыс. чел. (91,3%) – городские жители и 3,974 тыс. чел (8,7%) – сельчане.

Число родившихся – 551 человек, число умерших – 657 человек, общий коэффициент рождаемости – 12,9 ‰. В миграции отмечается отрицательный прирост: прибыло 412 человек, выбыло – 814 человек. Плотность населения в улусе составляет 0,34 чел./тыс. км2

Таблица 6.7.1 Занятость населения по сферам деятельности и средняя заработная плата на конец 2010 года

|

Сфера деятельности |

Численность занятых, чел. |

Средняя заработная плата, тыс. руб. |

|

1 |

2 |

3 |

|

Сельское хоз-во, охота и лесное хоз-во |

251 |

10,053 |

|

Добыча п/и |

3254 |

42,901 |

|

Обрабатывающее пр-во |

45 |

31,164 |

|

Пр-во и распределение эл. энергии, газа, воды |

1594 |

26,504 |

|

Строительство |

1455 |

41,079 |

|

Оптовая и розничная торговля |

114 |

33,937 |

|

Гостиницы и рестораны |

80 |

17,957 |

|

Транспорт и связь |

1554 |

32,249 |

|

Финансовая деятельность |

188 |

46,442 |

|

Операции с недвижимостью |

493 |

29,591 |

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности |

1199 |

34,758 |

|

Образование |

2260 |

17,724 |

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

1591 |

17,341 |

|

1 |

2 |

3 |

|

Предоставление коммунальных и прочих услуг |

501 |

18,146 |

Общая площадь в районе жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах составляет 327,4 тыс. м2. Расходы местного бюджета на ЖКХ составили 3723,8 тыс. руб., в том числе 155,7 тыс. руб. потрачено на увеличение основных средств.

На 1 жителя района приходится 22,31 м2 жилой площади, за 2010 год на 1 жителя введено в действие 0,09 м2 жилой площади. Число жилых квартир в расчете на 1000 челоке населения – 449,84.

Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2010 году - 1,3 тыс. руб).

6.7.2 Образование

Число дошкольных образовательных учреждений в районе в конце 2010 года составляло 26 с 1877 местами в них, при этом их посещает 2314 детей.

Расходы местного бюджета на образование составили в 2010 году 9 тыс. руб., из них на дошкольное образование – 5 тыс. руб.

6.7.3 Здравоохранение

Из местного бюджета на здравоохранение в 2010 году потрачено 6 тыс. руб.

По данным медикогеографического районирования территория относится к дискомфортным с затрудненной компенсацией, рекомендуемый срок проживания пришлых контингентов от 3 до 6 лет, полная адаптация возможна только для коренного населения, а оно составляет незначительную долю населения: 3,86 % — якуты, 4,11 % — эвенки.

6.8 Объекты историко-культурного наследия

В июне 2011 года Северо-Восточной археологической экспедицией , в рамках осуществления историко-культурной экспертизы производились полевые археологические исследования (разведки) на территории строительства моста через р. Амга в Алданском районе Республики Саха (Якутии).

Археологические работы велись на основании заявки в Росохранкультуру на получение «Открытого листа» (№ 000 от 01.01.2001), на имя руководителя археологического отдела

Археологическое обследование испрашиваемого земельного участка

произведено в полном соответствии установленными требованиями законодательства (Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 01.01.01 г. (с изменениями от 01.01.01 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 3 июня, 31 декабря 2005 г., 29 декабря 2006 г.) Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной охране памятников истории и культуры Республики Саха (Якутия)» от 01.01.01 З № 000-1).

В ходе произведенных натурных археологических изысканий на территории, испрашиваемой под строительство мостового перехода через р. Амга в Алданском районе Республики Саха (Якутия) памятников культурно-исторического наследия не обнаружено.

6.9 Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия

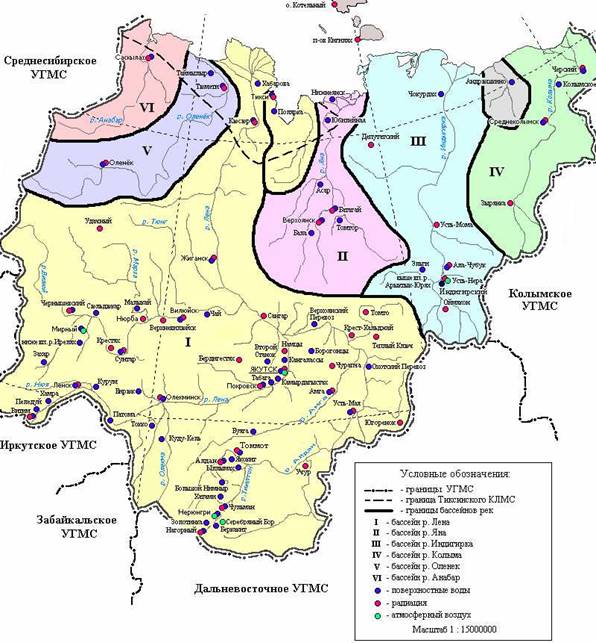

Рис. 6.9.1. Пункты наблюдений, на которых проводится мониторинг за загрязнением поверхностных вод, атмосферного воздуха и контроль радиоактивного загрязнения

На реке Амга расположены 2 пункта наблюдений за поверхностными водами – п. Амга и п. Вуяга и 1 пункт наблюдения за радиацией в п. Амга (см. рис.6.9.1).

Количество объектов на территории Алданского района, имеющих стационарные источники выбросов – 27. За 2010 год ими было выброшено в атмосферный воздух 14,9 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Гидросфера

В мае 2011 года мониторинг загрязнения поверхностных вод на территории РС (Я) проводился на 15 водных объектах, на которых расположены 24 пункта наблюдений.

Случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод не зафиксировано.

Отмечался 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) на р. Вилюй в створе 2,7 км ниже г. Вилюйск, содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) составило 178,9 мг/л (11,9 ПДК).

В проанализированных пробах воды наиболее высокий процент случаев превышения ПДК отмечался по фенолам - 87 %, трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК%, соединениям железа - 78 % и меди - 72 %.

Наиболее загрязненным водным объектом являлась р. Шестаковка (з. с. Камырдагыстах), где регистрировались максимальные концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 3 ПДК, фенолов 15 ПДК, соединений меди 19 ПДК, железа 13,5 ПДК, цинка 2,7 ПДК, марганца 4,7 ПДК.

Кислородный режим обследованных водных объектов был удовлетворительный, минимальная концентрация 4,45 мг/л отмечалась на р. Индигирка (п. Индигирский).

Атмосфера

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществляется ежедневно на 8-ми стационарных постах в 5-ти населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается при сравнении концентраций примесей (в мг/м3) с ПДК - предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравсоцразвития России. Уровень загрязнения воздуха оценивается по четырем градациям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.

В мае на территории республики случаев экстремально высокого (ЭВЗ - превышение ПДК в 50 раз) и высокого (ВЗ - превышение ПДК в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось. В Якутске уровень загрязнения атмосферы оценивается как очень высокий. Воздушный бассейн города значительно загрязнен взвешенными веществами. Содержание пыли в атмосферном воздухе в целом по городу превышало гигиенический норматив более чем в 4 раза, в Центральном районе - в 6 раз. Повторяемость повышенных концентраций взвешенных веществ в этом районе составила 72 %. Содержание формальдегида превышало санитарную норму в 2,7 раза. Наблюдались случаи превышения предельно допустимой концентрации по аммиаку и фенолу. Всего за прошедший месяц зафиксировано 109 случаев превышения ПДКм. р. разовыми концентрациями загрязняющих веществ.

В Нерюнгри уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдался повышенный. Отмечено превышение санитарных норм по содержанию в воздухе взвешенных веществ и формальдегида. Среднее содержание формальдегида превышало санитарную норму в 4,5 раза. За рассматриваемый период зафиксировано 8 случаев превышения гигиенического норматива (ПДКм. р) разовыми концентрациями загрязняющих веществ.

В Мирном уровень загрязнения атмосферы оценивался как повышенный. Наблюдалось превышение санитарных норм по содержанию в воздухе взвешенных веществ, оксида углерода и сероводорода. Всего в течение месяца отмечено 16 случаев превышения допустимых санитарных норм разовыми концентрациями загрязняющих веществ. Среднее содержание формальдегида в воздухе превышало гигиенический норматив в 4 раза. Максимальная концентрация сероводорода достигала значения, составляющего 2,6 ПДК.

В поселках Усть-Нера и Серебряный Бор уровень загрязнения атмосферы - низкий. Содержание в воздухе контролируемых вредных примесей допустимые санитарные нормы не превышало.

Радиационная обстановка

Данные по радиактивном загрязнении исследуемой территории получены путем анализа и обобщения результатов 10 лет наблюдений ( гг.). Критериями оценки радиактивного загрязнения являются НРБ-99 и СанПиН-96.

Информация предоставлена ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (см. приложение А25) и приводится в таблице 6.9.1.

Таблица 6.9.1 Среднее значение уровней гамма-радиации с поверхности земли (мощность экспозиционной дозы)

|

Радиационный параметр (величина) |

Единицы величины |

Результат измерения |

Погрешность измерения |

|

Мощность экспозиционной дозы с поверхности земли |

Мкр/ч |

13 |

2,0 |

|

Суммарная бета-активность радиактивных выпадений |

Бк/м2*месяц |

2,1 |

0,17 |

|

Суммарная бета-активность радиактивных концентраций |

10-5 Бк/м3*месяц |

21 |

1,9 |

Радиационная обстановка в Алданском районе стабильна и не превышает действующих нормативов.

6.10 Прогноз возможных неблагоприятных последствий

Практика показывает, что полностью избежать последствий антропогенного вмешательства в экосистемы не удается. Основное негативное воздействие при реализации проектных решений будет оказываться на:

- атмосферный воздух в результате поступления в него загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации мостового перехода. Можно предположить, что концентрации загрязняющих веществ не будут превышать допустимых значений или превышать только в пределах технологической полосы в связи с рациональной организацией работ и невысокой интенсивностью движения автотранспорта в период работ. Кроме того, будет происходить шумовое загрязнение атмосферы;

- водные объекты могут загрязняться сточными водами, однако, учитывая небольшую интенсивность движения и организацию системы сбора загрязненных вод, данный вид воздействия будет незначительным. Также возможно попадание в грунтовые воды загрязнителей при несоблюдении правил накопления отходов и негерметичность хозяйственно-бытовых емкостей в период строительных работ;

- земельные ресурсы в результате изъятия из природных циклов территории и нарушения и загрязнения почвогрунтов в процессе строительства мостового перехода.

- флору при нарушении почвенно-растительного покрова и вырубке древесно-кустарниковых насаждений;

- фауну при нарушении биогеоценозов и распугивании их обитателей.

Негативное воздействие на социальную среду и особо охраняемые территории не оказывается.

6.11 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

Предотвращение и снижение антропогенного влияния и его неблагоприятных последствий на природную среду необходимо как в период строительства, так и в период эксплуатации объекта.

При строительстве:

1. строгое соблюдение границ арендованных участков;

2. рациональная организация работ в строгом соответствии с проектными решениями;

3. соблюдение строительных норм, правил и техники безопасности;

4. используемая техника и механизмы должны быть исправными и пройти техосмотр;

5. устройство временных площадок обязательно с твердым покрытием, а также наличие герметичных хозяйственно-бытовых емкостей;

6. использование исключительно сертифицированных и безопасных материалов при реализации проектных решений;

7. соблюдение правил временного накопления, транспортировки и утилизации отходов, а также лицензирование необходимых видов обращения с отходами.

9. рекультивация нарушенных площадей;

10. запрет ввоза на территорию работ охотничьего ружья и собак.

При эксплуатации:

1. своевременный и качественный ремонт объекта во избежание возникновения аварийных ситуаций;

2. организация мониторинга за состоянием объекта и природных сред в зоне объекта.

6.12 Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства

и эксплуатации объекта

Непрогнозируемые последствия эксплуатации объекта не рассматриваются, поскольку объект изысканий не будет являться источником залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных вод.

При строительстве непрогнозируемые воздействия могут быть связаны с выходом из технически исправного состояния техники и агрегатов, а также с разгерметизацией емкостей.

Избежать возникновения ситуаций, способных вызвать стихийные непрогнозируемые последствия должна тщательная организация строительно-монтажного процесса с соблюдением всех строительных, технических, санитарных и экологических норм и правил.

6.13 Предложения к программе экологического мониторинга

Мониторинг – деятельность по наблюдению, оценке и прогнозу состояния отдельных компонентов окружающей природной среды, природных территориальных комплексов (геосистем), природных и природно-антропогенных объектов, факторов естественного и антропогенного воздействия на них и формирующих их источников.

Государственная политика в области ведения экологического мониторинга определяет необходимый уровень качества информационного обеспечения органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления.

Для проведения экологического мониторинга в Республике Саха (Якутия) Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) заключает соглашения с федеральными органами управления в области экологического мониторинга.

Помимо средств наблюдения, принадлежащих федеральным органам, на территории Республике Саха (Якутия) создаются и функционируют средства наблюдения, принадлежащие органам местного самоуправления, негосударственным организациям и природопользователям. Все эти средства в совокупности образуют республиканскую сеть наблюдения в области экологического мониторинга Республике Саха (Якутия).

Аккредитация отдельных измерительных средств, информационно-измерительных систем и их комплексов осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия). Аккредитация проводится в соответствии с Положением об аккредитации измерительных средств, информационно-измерительных систем и комплексов, утверждаемым Правительством Республике Саха (Якутия).

Локальные сети наблюдения создаются и эксплуатируются юридическими лицами – природопользователями в соответствии с лицензионными соглашениями и договорами на использование природных ресурсов.

Пункты общегосударственной сети наблюдений и контроля загрязнения среды ведут наблюдения за загрязнением воды и воздуха, отбор проб, консервацию и отсылку в Центр мониторинга для лабораторного анализа (таких пунктов, совмещенных с другими сетевыми организациями, в Якутском УГМС -72).

При организации пунктов сети наблюдений в основу положен принцип комплексности и рациональности. В соответствие с этим принципом максимальная информативность действующих средств наблюдения обеспечивается рациональным их размещением (с учетом необходимой точности представления в пространстве при оптимальном числе пунктов наблюдений) и комплексным использованием получаемой информации. Последнее достигается организацией различных видов наблюдений (метеорологических, гидрологических и др.) на одной станции, по крайней мере - в одном пункте.

Плотность размещения наблюдательных станций и постов на территории Республики Саха (Якутия) исключительно низкая. По международным стандартам для полного изучения гидрометеорологических процессов размещение пунктов основной и дополнительной сети должно производиться с таким расчетом, чтобы обеспечить среднюю плотность 1 пункт на 3,6 тыс. км2.

В настоящее время средняя плотность размещения наблюдательных станций на территории Республики Саха (Якутия) составляет 1 пункт на 28,6 тыс. км2.

В ходе реализации проектных решений должна быть разработана программа комплексного экологического мониторинга, в частности:

- при строительстве мониторинг заключается в слежении за правильностью проведения работ и их соответствию проектным решениям, качеством используемых материалов, системой обращения с образующимися отходами;

- при эксплуатации мониторинг будет производиться за состоянием атмосферного воздуха посредством расчета концентраций загрязняющих веществ или инструментальных замеров, инструментальных измерений уровня шума и электромагнитного излучения, лабораторных анализов воды р. Амга.

Визуальный мониторинг при эксплуатации объекта позволит принимать конструктивные решения, предотвращающие переобводнение территории, солифлюкцию, морозное выветривание и как результат, аварийность на объекте в целом.

7 Список литературы

1. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

2. СНиП «Инженерные изыскания для строительства».

3. СНиП «Строительная климатология».

4. СП «Инженерно-геодезические изыскания » Часть I и II.

5. ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

6. ГОСТ Р 21.1701-97. СПДС «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

7. ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог».

8. СТП 83 «Технология инженерных изысканий для строительства новых автомобильных дорог».

9. ГКИНП (ТНТА)-А-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических и картографических работ».

10. ГКИНП. ГУГК 1984 г. «Инструкция об охране геодезических пунктов».

11. Условные знаки для топографических планов М 1:2000, 1:1000, 1:500. Недра 1989 г.

12. ГОСТ «Грунты. Классификация». М.,1995.

13. ГОСТ 21.302-96 «Условные графические обозначения по инженерно-геологическим изысканиям». М., 1996.

14. ГОСТ 9. «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». М., 1989.

15. ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик». М., 1993.

16. ГОСТ «Грунты. Отбор, упаковка, хранение и транспортировка проб грунта». М., 2000.

17. ГОСТ «Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и минералогического состава». М., 1979.

18. ГОСТ «Методы статистической обработки результатов испытаний». М., 1996.

19. ГОСТ «Грунты. Методы определения органических веществ». М., 1979.

20. ГОСТ «Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости и плотного остатка водной вытяжки». М., 1986.

21. ГОСТ «Почвы. Методы определения ион хлорида в водной вытяжке». М., 1985.

22. ГОСТ «Вода. Общие требования к отбору проб». М., 2000.

23. ГОСТ «Грунты. Методы полевого определения температуры». М., 1983.

24. СНиП «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». М.,1997.

25.СП «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ». М.,1997.

26. СП «Инженерно–геологические изыскания для строительства. «Часть IV. Правила производства работ при проведении инженерно-геологических изысканий в районах распространения многолетнемерзлых грунтов». М., 1999.

27. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». М., 1985.

28. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». М., 1985.

29. СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». М., 1991.

30. ГЭСН001 «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы». ГЭСН -2001. Сборник №1. Земляные работы. М., 2000.

31. ГЭСН001 «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы». ГЭСН -2001. Сборник №4. Скважины. Книга 2. М., 2002.

32. собие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*). М., Стройиздат, 1986.

33. ВСН-163-83, Ленинград, Гидрометиздат, 1985г.

34. СП3, Свод правил по определению основных расчетных гидрологических характеристик, М. Госстрой России, 2004.

35. СП. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Госстрой России. Москва. ПНИИС Госстроя России, 1997г.

36. СНиП 11‑02‑96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

37. Гидрологическая изученность, т. 17 вып. 3 – Л. Гидрометеоиздат, 1966г.

38. Основные гидрологические характеристики, т. – 70, 1971 – 75 г. г. т. 1. вып. – 80 г. г. Л. Гидрометеоиздат.

39. Ресурсы поверхностных вод СССР, Т.17. Лено-Индигирский район – Л. Гидрометеоиздат, 1972.

40. Справочники по климату. Вып. 24, ч. I – IV. Л. Гидрометеоиздат, 1968.

41. Гидрологический ежегодник, 1938 – 86 г. г. т. 7, 8. т. 8 вып. 0 – 7. т. 1 вып. 16. Л. Гидрометеоиздат.

42. Расширение трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Том 3. Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях на участке № 3 «Талаканское месторождение – г. Алдан» 1105 км – 2202 км. П.0.019.Р 0855/2 - ПП1 - ИИ. Книга 3. Подводные переходы. Книга 3.3. Участок 1924 км – 2202 км. Часть 1. Подводный переход через р. Амга.

43. СП «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

44. Атлас СССР. ГУГК, Москва, 1984 г.

45. Атлас Якутии. ЯГУ, 1981 г.

46. , , . Олекминский заповедник. // Заповедники России. Заповедники Сибири. I, - М., Логата, 1999 г., с. 162-170.

47. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.

48. Глазовская классификации почв по их устойчивости к химическому загрязнению//Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. М., 1978 г.

49. , Тюлькова и геоморфология. Тюмень, ИПП «Тюмень», 1997. – 352 с.,илл.

50. Геоэкология и природопользование. Понятийно-терминологический словарь / Авторы-составители , – Смоленск: Ойкумена, 2005. – 576 с.

51. Закон Республики Саха (Якутия) от об экологическом мониторинге Республики Саха (Якутия).

52. Герасимова почв СССР: Учеб. Пособие для вузов по спец. «География» и «Почвоведение». – М.: Высш. шк. 19с.:ил.

53. Филипп Дюшофур Основы почвоведения. Перевод с французского . – М.: Изд-во «Прогресс», 19с.: ил.

54. Глазовская природных и техногенных ландшафтов СССР: Учеб. пособие для студ. геогр. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1988. – 328 с.: ил.

55. www. *****

56. www. *****

57. www. *****

58. www. sakha. *****