УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ОСТРОВОВ

При проектировании и строительстве гидротехнических сооружений для арктических шельфов должен учитываться большой комплекс факторов, характеризующих естественные условия. Сюда относятся гидрологические, метеорологические, гидрографические, геологические, геоморфологические и другие условия. Каждый район шельфа характеризуется определенными природными условиями, весь комплекс которых составляет естественный режим района.

Гидрологические условия.Такие условия включают следующие факторы:

- морское волнение;

- ледовый режим;

- колебания уровней вследствие метеорологических условий (нагоны, сгоны, сейши);

- приливо-отливные явления;

- морские течения;

- цунами - сейсмические морские волны;

- вековые изменения уровней и др.

Гидрологические условия кардинальным образом влияют на деятельность человечества по освоению морей и океанов, и в том числе, полярных шельфов. Все стороны такой деятельности, прежде всего, связаны с морским волнением, которое характеризуется высотами, длинами, периодами волн и другими характеристиками. Строительно-монтажные работы на шельфах могут производиться при относительно спокойном состоянии моря.

Большинство морских работ могут производиться при волнении до 2 баллов (высоты волн до 0,75 м), как например: установка платформ на морское дно, монтажные работы с помощью плавучих кранов, водолазные работы и др. При волнении до 4 баллов (высоты волн до 2 м), например, может производиться отсыпка материалов (песок, гравий, камень) в постели с плавучих средств достаточного водоизмещения.

Ледовый режим также кардинальным образом влияет на освоение шельфов и гидротехническое строительство сооружений арктических шельфов. Здесь важны такие параметры как продолжительность ледового покрова, толщины однолетних и многолетних паковых льдов, высоты торосов, площади ледяных полей, наличие айсбергов и др. В связи с ледовыми условиями существенно сокращается продолжительность времени строительно-монтажных работ. Обычно доставка конструкций, материалов, технологических запасов и др. осуществляется только в летнее время при чистой воде в течение 90…120 дней в году.

Гидрографические условия.Сюда в первую очередь относятся глубины и рельеф дна. Шельфовые сооружения возводятся в большом диапазоне глубин. Например, в заливе Кука (Аляска) стационарные платформы возведены на глубинах до 40 м, а в Мексиканском заливе (незамерзающем), отдельные платформы установлены на глубинах свыше 300 м. С ходом времени, по мере развития техники, сооружения возводятся на все больших глубинах, при этом увеличиваются размерения сооружений и их массы.

Геологические и геоморфологические условия. Здесь, прежде всего, имеют значение: геологическое строение дна и свойства горных пород; изменяемость формы дна и движение наносов; возможные тектонические явления. Геологические условия непосредственно влияют на выбор конструкций сооружений. Нередко в районах освоения шельфов дно представлено верхним слоем илистых грунтов.

Метеорологические условия.Сюда относятся: ветровой режим (скорости, направления и продолжительности ветров), температура воздуха, осадки, туманы. Эти факторы также в сильной мере влияют на деятельность человека по освоению шельфов и не только на строительство сооружений, но и их эксплуатацию. Для арктических шельфовых зон характерны сильные ветры и низкие отрицательные температуры воздуха.

Строительные материалы в конструкциях сооружений

Материалы в конструкциях сооружений полярного шельфа подвергаются агрессивному воздействию морской среды, особенно разрушительному в зоне переменного уровня воды. Материалы подвергаются воздействию соленой морской воды, низких температур, льда, попеременным замораживанию и оттаиванию, смачиванию и осушке.

Конструкции платформ в условиях полярных шельфов эксплуатируются при низких температурах воздуха, значительных температурных перепадах, при воздействии льда и, в целом, в условиях агрессивной морской среды. Это отражается на выборе строительных материалов для сооружений и, в том числе, на выборе марок сталей. Деформационные свойства сталей, их пределы прочности и текучести изменяются в зависимости от температур. Требуются достаточно пластические стали. С понижением температуры сталь становится более хрупкой. Применение сталей разных марок ограничивается предельными низкими температурами.

Предел хладоломкости является характерным показателем свойств сталей. Он характеризует хрупкое разрушение сталей при низких отрицательных температурах и зависит от химического состава сталей (отрицательно влияют, например, сера, фосфор, азот и др.), технологии обработки стальных конструкций и др. Хрупкое разрушение сварных узлов стальных конструкций связано с низкими температурами, толщинами стальных элементов, их обработкой и напряженным состоянием.

За рубежом для платформ на арктическом шельфе применяются легированные стали с достаточными пластическими свойствами при низких температурах. Первые платформы для полярного шельфа были построены в Японии по заказам фирм США и Канады. Именно в Японии за короткое время были созданы морозостойкие стали и разработана технология их обработки и сварки. Новые сорта стали имеют пределы прочности 785 МПа (7850 кг/см![]() ) и характеризуются высокой вязкостью при температурах до -76 °С.

) и характеризуются высокой вязкостью при температурах до -76 °С.

Для строительства сооружений в арктических районах создаются новые сорта сталей с достаточной пластичностью и высокой прочностью при низких температурах. Создаются новые машины и оборудование для работы в условиях низких температур.

Железобетон, в том числе предварительно напряженный, широко применяется в гидротехнических сооружениях полярного шельфа, как например, в конструкциях стационарных платформ, искусственных островов. Имеется уже значительный опыт эксплуатации таких сооружений. Требуется дальнейшее изучение работы железобетона и совершенствование железобетонных конструкций с целью их более широкого применения. Некоторые из основных направлений дальнейших исследований следующие:

- долговечность железобетона в условиях низких температур, попеременного замораживания и оттаивания, больших температурных перепадов;

- работа массивных и тонкостенных железобетонных конструкций при различных напряженных состояниях, имеющих место в реальных условиях эксплуатации сооружений;

- разработка защитных покрытий с целью защиты арматуры, сопротивления истирающему действию льда;

- воздействие нефти на железобетонные конструкции; эксплуатация и ремонт сооружений. Бетон должен иметь высокую морозостойкость и сопротивление истиранию от воздействия льда.

Особенности сооружений

Конструкции возводимых на шельфах сооружений принципиально отличаются от конструктивных форм других типов сооружений и, в том числе, от традиционных наиболее распространенных портовых гидросооружений. Особенности шельфовых сооружений обусловливаются рядом обстоятельств, к основным из которых относится:

- назначение сооружений для добычи полезных ископаемых (прежде всего, нефти и газа);

- возведение и эксплуатация сооружений в условиях открытого моря (океана);

- большие глубины установок платформ и большие возвышения надводных строений над вершинами волн, что определяет большие размерения сооружений;

- подверженность сооружений на арктическом шельфе воздействию не только волн и ветров, но льда и низких температур;

- удаленность осваиваемых районов, прежде всего, полярного шельфа от индустриальных центров на материках.

Отмеченные обстоятельства вызвали научно-техническую революцию в морском гидротехническом строительстве, так как возникли новые достаточно оригинальные конструктивные типы гидросооружений, возводимых на шельфах. Такие сооружения отличаются большими размерениями и массами. Они монтируются из большеразмерных блоков (модулей), а в некоторых случаях отдельное сооружение представляет собой единый блок. Стационарные платформы выдерживают действие морских волн высотой до 30 м и ветров со скоростями до 40 м/с и более, а сооружения полярного шельфа проектируются на действие многолетних паковых льдов.

Такие сооружения, как стационарные платформы, возводятся из железобетона и стали, и в состоянии эксплуатации опираются на морское дно, т. е. являются гидротехническими сооружениями. С другой стороны, такие платформы буксируются к месту эксплуатации на плаву, т. е. они являются в некоторой мере производными судостроения.

Удаленность полярных шельфовот индустриальных центров на материках порождает много обстоятельств, влияющих практически на все стороны гидротехнического строительства. Обычно изготовление конструкций стационарных платформ, или ограждающих конструкций искусственных островов, производится в зонах индустриальных центров на побережьях (в том числе на судостроительных или судоремонтных предприятиях). Затем производится буксировка сооружений (или отдельных их блоков) в условиях открытого моря или океана. На месте эксплуатации производится установка платформ на морское дно, выполняются монтажные работы и установка технологического оборудования.

Буксировка платформпроизводится на большие расстояния, измеряемые нередко тысячами километров. Так, изготавливаемые на верфях Японии конструкции платформ буксируются затем по Тихому океану в районы моря Бофорта. Осадки буксируемых сооружений значительные. Буксировка может производится только в определенный период времени в году. Обеспечивается буксировка значительным количеством судов, требуется непрерывная информация службы погоды для различных районов морей и др. Все это требует времени и отражается на стоимости сооружений.

Производственная база на берегувключает в себя комплексы различного рода сооружений. Стационарные платформы (а также массивы-гиганты и т. п.) изготавливаются:

- в сухих доках;

- в устроенных в целике берега бассейнах, отделенных от моря перемычками (по готовности сооружения перемычка разбирается, бассейн наполняется водой и сооружение выводится на плаву);

- на возведенных на берегу стапелях;

- в плавучих доках, и др.

Производственная база включает в себя бетонные заводы, предприятия по изготовлению стальных конструкций, монтажные площадки, склады и площади для хранения материалов и конструкций. Все это оборудуется мощными крановыми и транспортными механизмами, обеспечивается энергоснабжение. База должна иметь надежные транспортные связи с материком и морем; возводится причальный фронт, используются суда технического флота, устраиваются железнодорожные станции, жилые и служебные здания и др.

Проектирование шельфовых сооружений

Состав расчетов при проектировании определяются, прежде всего, конструкцией сооружений и внешними силами (как их значениями, так и изменениями во времени). Для стационарных платформ, изготавливаемых на берегу, а затем буксируемых к месту эксплуатации и устанавливаемых на дно моря, выделяется ряд расчетных состояний: эксплуатации, буксировки, спуска со стапелей на воду, а также монтажные состояния при установке платформы на морское дно. Могут быть и другие расчетные состояния, обусловливаемые конструкцией сооружения, условиями производства работ и др.

Для состояния эксплуатации при опирании платформы на морское дно, производятся расчеты прочности и устойчивости конструкции всего сооружения в целом при различных колебаниях внешних нагрузок, расчеты прочности отдельных элементов конструкции.

Для состояния буксировки морем производятся расчеты прочности корпуса, обеспечивающего плавучесть сооружения и его остойчивость на волнении.

Следует также отметить возможную необходимость производства динамических расчетов. Стационарные платформы устанавливаются на значительных глубинах, а их надводные строения возвышаются выше вершин расчетных волн.

В связи с большими высотами волн периоды свободных поперечных колебаний платформ увеличиваются и значительно превосходят периоды собственных колебаний обычных портовых гидросооружений. Таким образом, периоды свободных колебаний платформ становятся более близкими к периодам морских волн, т. е. к периодам возмущающих сил. В связи с этим, могут быть необходимы динамические расчеты колебаний платформ при воздействии волн.

Сравнение одноопорных и многоопорных платформ в отношении к воздействию льда.Применяются как одноопорные, так и многоопорные платформы. В случае одноопорных платформ (моноподов):

- меньше площадь контакта со льдом (контакт одного опорного ствола-колонны);

- меньше вероятность образования заторов льда;

- удобен монтаж на опорной колонне в зоне ватерлинии ледоломного (ледорезного) устройства с целью снижения нагрузок от льда.

Многоопорные платформы имеют обычно 4 (реже 6) опорных колонны. Последние объединяются между собой в пространственную жесткую конструкцию вверху надводным строением, а внизу фундаментным блоком или отдельными связями. Здесь больше площадь контакта колонн со льдом и больше вероятность образования нагромождений льда у сооружения. При монтаже на колоннах ледорезов, уменьшаются просветы между колоннами, так что еще больше затрудняется прохождение битого льда.

Следует заметить, что в случае моноподов при развитых плановых размерах надводного строения и фундаментного блока, возникают конструктивные и производственные затруднения в связи с большими свесами (консолями) надводного строения, а также усложнения при установке фундаментного блока на морское дно.

Типы сооружений для освоения полярного шельфа.Возводимые на полярных шельфах гидросооружения представляют собой разнообразные конструкции. По своим размерам, конструктивным формам и т. п. они отличаются от традиционных портовых гидротехнических сооружений. Первые платформы из железобетона и стали, для континентального арктического шельфа начали проектироваться и строиться с конца 70-х годов. Первые проекты погружных платформ были разработаны фирмами США и Канады, но строительство платформ было осуществлено по заказам в Японии, где и была разработана технология строительства. Применяются в основном стационарные платформы, опирающиеся при эксплуатации на морское дно и имеющие значительные массы. К настоящему времени в мире, в том числе в России, разработаны проекты большого количества ледостойких платформ.

Ледостойкие платформы часто более предпочтительны, чем искусственные острова, поскольку последние экономичны для возведения на малых глубинах, обычно до 12…15 м (имеются примеры возведения островов на глубинах до 19,5 м). Сейчас созданы проекты платформ для арктических условий, которые могут эксплуатироваться при температурах воздуха до -50°С, рабочая глубина может достигать 90…120 м. Обычно платформы рассчитываются на воздействие льда толщиной до 1,5…2,0 м. Платформы строятся на берегу, чем обеспечивается высокое качество работ, а затем буксируются к месту эксплуатации и устанавливаются на морское дно. Возможна передислокация платформ с одного месторождения на другое. С увеличением глубин более экономичны платформы по отношению искусственных островов. Кроме того, меньше расходы по приведению местоположения платформы в естественное состояние после завершения работ.

Платформы для поисково-разведовочного бурения обычно ежегодно в летнее время переставляются на новые места бурения. В связи с этим их конструкция должна быть более легкой, транспортабельной, позволять сравнительно просто снимать платформы с морского дна, буксировать и затем устанавливать их на новом месте бурения (часто для снятия платформ применяется гидравлический размыв грунта основания).

Эксплуатационные нефтегазодобывающие платформы обычно продолжительное время эксплуатируется на одном и том же штатном месте, они реже передислоцируются, являются более капитальными, долговечными и дорогостоящими сооружениями, чем сооружения поисково-разведочного бурения.

Большинство сооружений для добычи нефти и газа, эксплуатируемых в зонах полярного шельфа, являются стационарными и в состоянии эксплуатации опираются на морское дно.

Небезынтересно отметить, что проводятся работы по снижению звуковых эффектов от работы находящихся в эксплуатации платформ с целью звукозащиты обитающих в водах полярного шельфа организмов и в первую очередь китов.

Стационарные платформы могут быть более экономичными (по сравнению с искусственными островами) на больших глубинах. Разработаны специальные конструкции стационарных платформ для работы в ледовых условиях и глубинах до 70…80 м. Такие платформы могут выдерживать воздействие льда, но не могут сопротивляться айсбергам. Материалом для платформ является сталь и предварительно напряженный железобетон.

К 1983 году из общего количества проектов сооружений для арктических шельфов разработано:

66% - для моря Бофорта;

16% - для Берингова моря;

12% - для восточного побережья Канады;

6% - для других районов. Среди них для глубин:

до 20 м - 18 проектов;

до 40 м - 9 проектов;

до 55 м - 5 проектов;

до 70 м - 3 проекта;

до 90 м - 3 проекта. Таким образом, большинство проектов выполнено для глубин до 40 м.

В целом, разрабатывается много проектов сооружений для полярного шельфа, хотя большинство проектов не осуществляются в натуре. Вместе с тем, каждый проект в определенной мере имеет элементы оригинальности и новизны, и свои достоинства, что должно учитываться в дальнейшем проектировании. Нужны обобщения различных идей и конструктивных решений.

Различные типы гидросооружений для добычи нефти и газа в арктических районах применяются в настоящее время на следующих глубинах:

- искусственные намывные и насыпные острова из песка и гравия - до 15…20 м;

- платформы из железобетонных или стальных блоков-гигантов - до 30…45 м;

- платформы башенного типа - до 60…100 м;

- плавучие полупогружные платформы на якорях - до 100 м и более.

Гидротехнические сооружения, возводимые в областях полярного шельфа для добычи нефти и газа, разделяются на следующие три основные группы:

- искусственные намывные и насыпные острова из песка, гравия, камня; берега островов могут не иметь берегоукреплений, или могут быть оконтуренными по периметру ограждающими конструкциями;

- сооружения (платформы), опирающиеся в состоянии эксплуатации на морское дно и имеющие конструкцию гравитационного, свайного или комбинированного типов;

- плавучие комплексы, находящиеся в состоянии эксплуатации на плаву и удерживаемые якорными системами или имеющие системы динамического позиционирования.

В искусственных островах ледовая нагрузка воспринимается массой материала островов. К группе искусственных островов относятся также ледяные острова и платформы. Значительная часть сооружений, опирающихся на морское дно, являются передвижными, т. е. могут сниматься с мест работы и перемещаться на плаву на другие места эксплуатации. Ледовая нагрузка воспринимается корпусами и другими конструкциями этих сооружений. В плавучих сооружениях нагрузки от льда воздействуют непосредственно на плавучие корпуса таких сооружений, а далее воспринимаются якорными системами. Большинство шельфовых сооружений опираются на морское дно и являются гравитационными. Такие сооружения имеют значительные площади подошв для опирания на морское дно и сравнительно малые сечения в зонах воздействия льда.

Для сооружений полярного шельфа доминирующими являются обычно ледовая нагрузка, затем меньше волновая и еще меньше ветровая нагрузки. Прежде всего, в ледовых условиях возводились искусственные гравитационные острова на мелкой воде. В летнее время при чистой воде применялись плавучие средства (буровые суда и полупогружные платформы). Затем начали проектироваться и возводиться платформы из стали и железобетона.

НАГРУЗКИ НА МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Общие положения

Развитие добычи нефти и газа на арктических шельфах морей и океанов, а также на других замерзающих акваториях, потребовало разработки вопросов проектирования и строительства новых типов ледостойких сооружений - сложных инженерных конструкций. Большая стоимость таких сооружений вместе с оборудованием, а также их эксплуатация в суровых климатических условиях, требуют усиленного внимания к вопросам прочности и надежности. Аварии шельфовых сооружений приводят к огромным убыткам не только из-за большой стоимости самих сооружений, но и из-за негативных последствий для окружающей среды, а также в связи с гибелью обслуживающего персонала, который постоянно находится на сооружении. Одним из основных факторов, влияющих на конструкцию стационарных гидросооружений в зонах арктических шельфов, являются ледовые нагрузки и воздействия. Здесь в большинстве случаев нагрузки ото льда превосходят по значениям волновые и технологические нагрузки на сооружения.

Сооружения на континентальном шельфе арктических морей подвержены прежде всего двум основным видам внешних нагрузок и воздействий: в летнее время, когда акватория свободна ото льда - волновым нагрузкам и воздействиям; в зимнее время при наличии ледяного покрова-ледовым нагрузкам и воздействиям. Действие льда может проявляться и в летнее время при наличии плавающих ледяных полей и айсбергов. Возможны также нагрузки от землетрясений, ураганов и др.

Сведения о нагрузках и их сочетаниях.В зависимости от длительности и характера действия общими строительными нормами выделяются постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки. Ниже, дальнейшая классификация нагрузок и их сочетаний приведена применительно к морским гидросооружениям.

Постоянные нагрузкидействуют на сооружения в течение всего времени их эксплуатации и включают:

- вес сооружения с постоянным балластом и постоянными на сооружении зданиями и устройствами технологического назначения (например, масса стационарной платформы с постоянным технологическим оборудованием и балластом);

- вес и активное боковое давление грунта засыпки (например, в искусственных островах с обделкой берегов и т. п.);

- гидростатическое давление воды (взвешивание).

Временные длительные нагрузкивключают:

- веса складируемых грузов и временных устройств на сооружении (например, трубы для буровых работ, жидкие и сыпучие технологические среды и т. п.);

- нагрузки от различного рода грузоподъемных и транспортных машин, технологического оборудования;

- активное давление грунта от временных нагрузок;

- гидростатическое напорное давление при временных изменениях уровня по какой-либо причине;

- давления жидких и сыпучих сред на конструкции;

- нагрузки от обледенения, температурных воздействий (климатических, технологических).

Кратковременные нагрузкивключают волновое давление, нагрузки от льда, течений, снега, ветров, ошвартованных судов, вертолетов, некоторые нагрузки, возникающие в процессе буровых работ.

Особые нагрузкив первую очередь обусловливаются катастрофическими явлениями в природе, аварийными ситуациями и включают:

- нагрузки при сейсмических явлениях и волнах цунами;

- нагрузки при катастрофических штормах, ветрах, массовом торошении льда, деформациях оснований с коренным изменением структуры грунтов (размывы, просадки, сдвиги, выпады) и др.

Морские гидротехнические сооружения рассчитываются на основные и особые сочетания нагрузок и воздействий.

Основные сочетаниявключают отмеченные выше постоянные нагрузки, а также некоторые из временных длительных и кратковременных (от волн или льда, от судов). На основное сочетание нагрузок рассчитываются несущие конструкции всех сооружений.

Особые сочетаниявключают определенную часть нагрузок из основных сочетаний и только одну из особых нагрузок. Так сооружения для сейсмических районов рассчитываются как на основные сочетания нагрузок, так и на особые сочетания с учетом сейсмических нагрузок. Для особых нагрузок характерна малая продолжительность и меньшая вероятность их действия. В связи с этим в особых сочетаниях запасы устойчивости и прочности сооружений принимаются меньшими, чем в основных сочетаниях.

В целом, при составлении расчетных сочетаний нагрузок, должны приниматься наиболее неблагоприятные для сооружения, но практически возможные сочетания и расположения нагрузок с учетом реальных условий их одновременного действия. Сочетания нагрузок при одновременном учете постоянных и ряда временных нагрузок принимаются с учетом коэффициентов сочетаний по нормам. При проектировании морских гидросооружений должны учитываться также такие воздействия, как: возможные размывы грунта основания волнами, течениями; истирающее действие льда и др.

Следует сделать некоторые замечания общего характера в отношении отдельных нагрузок. Нагрузки от ветровых морских волн на гидротехнические сооружения, возводимые на шельфах и банках, а также на оградительные сооружения портов, являются большими. Именно, волновые нагрузки в первую очередь влияют на размеры и конструкции гидросооружений на незамерзающих акваториях. Определения волновых нагрузок на сооружения нормированы.

Ледовые нагрузки могут быть большими по отношению Других видов нагрузок на гидросооружения. В России почти все моря являются замерзающими. Не замерзает Баренцево море, частично замерзают участки побережий Черного и Каспийского морей. Учет воздействия льда в первую очередь важен для Севера и Дальнего Востока. Если ледовые нагрузки являются определяющими (наибольшими по отношению других нагрузок), то не учитывается волновое давление, так как в при сплошном ледяном покрове нет волнения, и наоборот при определяющих волновых нагрузках не учитываются нагрузки от льда.

Ветровые нагрузки на гидросооружения с находящимися на них зданиями и устройствами определяются по нормам. Действие ветра на грузоподъемное и другое технологическое оборудование учитывается в нагрузках на гидросооружения от этих средств. Действие ветра на ошвартованные у гидросооружений суда учитывается в нагрузках от судов на сооружения.

Гидростатическое взвешивающее действие воды учитывается при определении нагрузок от собственного веса сооружений или их элементов. Сила взвешивания равна весу воды в объеме погруженной в воду конструкции. Удельный вес морской воды g = (10003…10101) Н/м![]() = (1020…1030) кгс/м

= (1020…1030) кгс/м![]() . При практических расчетах обычно принимается g = 10 кН/м

. При практических расчетах обычно принимается g = 10 кН/м![]() = 1 тс/м

= 1 тс/м![]() . Для сыпучих сред (песок, гравий, камень), как пористых материалов, удельный вес в воде должен приниматься с учетом пористости среды.

. Для сыпучих сред (песок, гравий, камень), как пористых материалов, удельный вес в воде должен приниматься с учетом пористости среды.

Гидротехнические сооружения, располагаемые в сейсмически активных зонах акваторий, проектируются и возводятся с учетом сейсмических факторов. Сейсмические нагрузки учитываются в особых сочетаниях нагрузок. Определения сейсмических нагрузок нормированы.

Нагрузки от воздействия льда.Ледостойкие гидротехнические сооружения шельфа имеют разнообразные конструктивные формы. Так искусственные острова могут быть с вертикальными или наклонными напорными гранями. Стационарные платформы могут включать одну вертикальную цилиндрическую опору большого диаметра или ряд цилиндрических колонн меньших диаметров. Получают распространение платформы с конусообразными одиночными опорами. Встречаются также платформы с пространственной стержневой конструкцией опорной части. Наиболее перспективными являются платформы с одиночными опорами цилиндрической или конической формы в высотной зоне воздействия льда. Очевидно, что в конструктивном отношении наиболее предпочтительными являются такие сооружения, на которые силовое воздействие льда минимальное.

На выбор конструкций платформ для ледовых условий оказывают влияние все в комплексе естественные условия района шельфа - метеорологические, гидрографические, геологические и геоморфологические, гидрологические (волнение, колебания уровней и т. п.), сейсмичность района и др. Нагрузки от льда на стационарные сооружения шельфа зависят от многочисленных факторов, как-то:

- характеристик действующих на сооружение ледовых форм - их геометрических параметров (размеров полей, толщин льда, торосистости), кинематических показателей (скорости и формы движения), особенностей ледового режима и др.;

- физико-механических свойств и состояния льда (прочностные показатели, соленость, структура и др.);

- условий контакта и взаимодействия ледяного покрова с сооружением (этим обусловливается физический процесс разрушения льда);

- конструкции, геометрических форм и размеров опорных конструкций сооружений в зоне воздействия льда.

Очевидно, что расчетные зависимости по определению силового воздействия льда на сооружения должны учитывать изложенные выше факторы.

Имеют место следующие виды нагрузок и воздействий от льда на гидротехнические сооружения:

- нагрузки от движущихся ледяных полей;

- нагрузки от остановившегося ледяного поля, наваливающегося на сооружение под действием течения воды и ветра;

- нагрузки от ледяного покрова при его температурном расширении;

- нагрузки от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменениях уровня воды (при нагонах, приливах и т. п.);

- нагрузки от зажорных масс льда;

- нагрузки от заторных масс льда;

- истирающее действие льда вследствие трения о поверхности конструкций.

Нагрузки от льда могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Горизонтальные перемещения льда обусловливают:

- на сооружения с вертикальными напорными гранями - горизонтальные нагрузки;

- на сооружения с наклонными напорными гранями - горизонтальные и вертикальные составляющие нагрузок. При изменениях уровня воды нагрузки от примерзшего к сооружению льда - вертикальные. При воздействии ледяных полей на сооружения могут иметь место:

- удар;

- остановка ледяного поля у сооружения;

- навал на сооружение;

- прорезание ледяного поля опорами сооружения.

В ливных морях вертикальные нагрузки от примерзшего сооружению льда, а также нагрузки от термического расширения льда, часто малы и не учитываются. Термическое расширения соленого морского льда обуславливает меньшие нагрузки на сооружения, чем пресноводного льда на реках. Смерзание ледяных полей с опорными конструкциями стационарных платформ изменяет характер силового взаимодействия. При этом силовое воздействие льда на сооружение может существенно увеличиваться.

Рекомендации действующих в настоящее время норм не всегда учитывают многообразие условий взаимодействия льда с сооружениями разнообразных конструкций. Расчетные зависимости норм в своей основе построены для определения нагрузок на гидросооружения от ровных ледяных полей. Торосистость льда учитывается дополнительно коэффициентами, значения которых зависят от характеристик регионов. Воздействие на сооружения торосистого льда отличается от характера воздействий ровных ледяных полей.

Очевидно, что надежность сооружений шельфа связана с достоверностью значений нагрузок от льда. К настоящему времени более достоверно разработаны и апробированы методы определения нагрузок на гидросооружения от пресноводного льда. Перенос результатов в морские условия требует проведения дополнительных исследований и разработок ледостойких конструкций. В морских условиях более разнообразны ледовые образования, менее стабильны физико-механические свойства льда, существенно влияние солености воды и др.

В последние два десятилетия в связи с разведкой больших запасов нефти и газа на арктическом шельфе, проводятся интенсивные исследования морской ледотехники в натурных и лабораторных условиях (США, Канада, Япония, ФРГ, Норвегия, Финляндия и др.). Созданы ледовые бассейны для круглогодичного проведения исследований. Выполняются теоретические исследования. Производится разработка более совершенных конструкций морских стационарных платформ и их строительство. Ежегодно проводятся международные конференции по проблемам строительства гидросооружений в арктических районах.

Тем не менее, еще нет общепризнанных методов определения нагрузок от морского льда на шельфовые сооружения. Результаты расчетов по известным различным методикам могут отличаться в несколько раз. Изложенное обусловливается рядом обстоятельств, а именно:

- условностью знаний фактических прочностных и деформационных свойств льда, изменчивостью свойств морского льда в связи с его соленостью, текстурой, изменениями температуры и др.;

- многообразием видов морских льдов (однолетние, многолетние, паковые, торосистые);

- связью прочности льда со скоростями деформаций (при контакте с сооружением лед деформируется, образуются трещины и происходит разделение ледяного покрова на отдельные блоки);

- недостатками моделирования при пересчете данных с моделей на натуру (мало изучено действие льда на сооружения в натурных условиях, в связи с чем сказывается масштабный эффект);

- невозможностью достоверного прогнозирования ледовой обстановки в связи с изменениями гидрометеорологических условий;

- условностью учета в расчетных схемах многообразия фактических условий контактов морского льда с гидросооружениями и др.

Нагрузки от течений.Морские течения оказывают непосредственное силовое воздействие на гидросооружения. Кроме того, после возведения сооружения происходит нарушение существовавшего гидрологического режима в районе. Возникает необходимость защиты морского дна у сооружения с целью исключения размывов грунта. Известны аварии гидросооружений по причине размывов оснований. Действие течений должно учитываться и при производстве строительных работ на шельфах.

Нагрузки от обледенения. Общеизвестным фактом является обледенение гидротехнических сооружений как в арктических районах, так и на других замерзающих акваториях. В условиях отрицательных температур, при действии ветра и волнения водяные брызги, капли, пыль попадают на конструкции сооружений и технологическое оборудование, так что происходит обледенение последних. Сооружения покрываются льдом в надводной зоне и зоне переменного уровня. Так на портовых гидросооружениях толщина слоя льда может достигать 2 м и более. К настоящему времени в нормативах нет рекомендаций по учету нагрузок от льда при обледенении. Известны приближенные расчетные рекомендации по вопросам обледенения судов.

Нагрузки от ветровых морских волн.Как уже отмечалось, волновые нагрузки обычно являются определяющими для гидросооружений на открытых незащищенных и незамерзающих акваториях. Вопросы определения волновых нагрузок на разнообразные типы морских гидросооружений и берега интенсивно исследуются в течение последних 4…5 десятилетий в различных странах мира. Результаты опубликованы в многочисленной литературе. В России обобщающие рекомендации по определению нагрузок от морских волн на гидросооружения и отдельные конструкции введены в нормы.

Рекомендации норм используются для определения волновых нагрузок на разные виды гидросооружений, в том числе, на шельфах и банках. Нормами определяются волновые нагрузки на:

- сооружения вертикального профиля от стоячих, разбивающихся и прибойных волн;

- сооружения откосного профиля;

- вертикальные отдельно стоящие обтекаемые преграды (опоры, стержни) с различной формой поперечных сечений (круг, прямоугольник и др.);

- горизонтальные обтекаемые преграды (стержни) с различной формой поперечных сечений (круг, прямоугольник и др.);

- сквозные сооружения из обтекаемых элементов;

- берегоукрепительные сооружения и крепления берегов (например, защита берегов искусственных островов);

- плавучие объекты (от волн, течений, ветров).

По отмеченным вопросам приведенные в нормах рекомендации позволяют строить эпюры волновых давлений по высоте( )сооружений, находить значения равнодействующих нагрузок др. В различных литературных источниках приведены многочисленные решения также других задач по определению волновых нагрузок, например, на цилиндрические вертикальные преграды больших диаметров, на преграды в виде конуса применительно к сооружениям шельфа и др.

Рекомендации норм по определению волновых нагрузок в принципе составлялись по результатам исследований в основном портовых гидросооружений типа сплошных вертикальных наклонных стенок, сквозного типа и др. Эти рекомендации норм используются также для определения нагрузок от волн на шельфовые сооружения. Очевидно, что для сооружений на шельфах необходимы также дополнительные исследования, связанные с особенностями конструкций сооружений, большими размерениями волн, значительными глубинами и др.

Следует иметь в виду и такое воздействие морского волнения, как размывы грунтовых оснований у гидросооружений. Донные скорости при волнении особенно значительны у сплошных вертикальных стенок при стоячих волнах. Общеизвестно размывающее действие морского волнения на откосах сооружений.

В связи с возведением стационарных платформ на глубоководных шельфах, периоды t![]() свободных колебаний сооружений увеличиваются с глубиной и приближаются к периодам t действующих на сооружения волн. В связи с этим возникают вопросы о динамическом эффекте действия волновых нагрузок, которые являются знакопеременными и циклически повторяющимися.

свободных колебаний сооружений увеличиваются с глубиной и приближаются к периодам t действующих на сооружения волн. В связи с этим возникают вопросы о динамическом эффекте действия волновых нагрузок, которые являются знакопеременными и циклически повторяющимися.

По СНиП при t![]() : t >0,3 должен производится динамический расчет сооружений. Разработан инженерный динамический расчет сооружений. По нормам, динамическая нагрузка от нерегулярных волн находится умножением статической нагрузки на коэффициент динамичности к

: t >0,3 должен производится динамический расчет сооружений. Разработан инженерный динамический расчет сооружений. По нормам, динамическая нагрузка от нерегулярных волн находится умножением статической нагрузки на коэффициент динамичности к![]() = 1…1,3, значения которого принимаются в зависимости от отношений t

= 1…1,3, значения которого принимаются в зависимости от отношений t![]() : t. Как известно, волновые движения воды (не с экстремальными параметрами) в морях и океанах совершаются в течение значительной части года. На сооружения действуют волновые циклически повторяющиеся нагрузки в течение общего продолжительного времени (месяцы, сезоны, годы). Это вызывает усталость материалов, что может приводить к авариям сооружений.

: t. Как известно, волновые движения воды (не с экстремальными параметрами) в морях и океанах совершаются в течение значительной части года. На сооружения действуют волновые циклически повторяющиеся нагрузки в течение общего продолжительного времени (месяцы, сезоны, годы). Это вызывает усталость материалов, что может приводить к авариям сооружений.

Ветровые нагрузки.Силовое воздействие ветров на надводные части шельфовых сооружений может быть значительным, и учет таких воздействий обязателен. Ветровые нагрузки обычно действуют на надводные строения платформ. Действие ветра непосредственно на конструкции искусственных островов менее актуально, но имеет значение для размещенных на островах сооружений и установок. Ветры существенно затрудняют монтажно-строительные работы на шельфах, а также являются помехой при эксплуатации сооружений.

Ветровые нагрузки нормированы СНиП. Однако положения норм распространяются на промышленные и гражданские здания и сооружения на суше. Поэтому определение ветровых нагрузок на морские гидросооружения производится по рекомендациям норм, но с введением поправок.

Температурные воздействия.Такие воздействия влияют на напряженное состояние строительных конструкций, а также на работу машин и различного технологического оборудования. Рекомендации по учету температурных воздействий для сооружений на суше имеются в СНиП. Положения норм используются и для гидротехнических сооружений в арктических районах, хотя и с принятием некоторых предпосылок.

Сейсмические нагрузки.На картах сейсмичности планеты Земля выделяется ряд сейсмических зон. Так на первый план выступают сейсмические пояса с большой активностью - Тихоокеанский, Средиземноморско-Трансазиатский, Арктико-Атлантический, Индийская полоса сейсмичности. Указанные пояса захватывают в основном океанские и морские побережья материков.

Тихоокеанский пояс практически образует кольцо по периметру Тихого океана и охватывает побережья примыкающих к океану материков - восточное побережье Азии, западные побережья Северной и Южной Америк. В частности, он охватывает Дальневосточное побережье России, арктическую область в районах Чукотки и Канады. Средиземноморско-Трансазиатский пояс охватывает бассейны Средиземного и Черного морей, южную часть Каспийского моря, и далее пересекает территорию азиатского материка. Арктико-Атлантический пояс захватывает часть северного побережья России, далее следует через острова Шпицберген и Исландию, а затем по атлантической гряде на юг. Сейсмически активные зоны с сейсмичностью 6…9 баллов занимают около 20% территории России. Эти зоны включают обширные океанские и морские побережья, бассейны озер и рек (см. карты сейсмического районирования территории России в нормах). Строительство в этих районах (в том числе и на шельфах) должно вестись с учетом сейсмических факторов. Сейсмические воздействия проявляются в возникновении при движении основания сейсмических инерционных нагрузок от масс конструкций сооружений, дополнительного к статическому гидродинамического давления воды и сейсмического давления грунта. Определение этих нагрузок должно производиться по рекомендациям норм.

Характеристики льда

Общие данные о ледяном покрове.Морские льды в общем случае могут быть однослойными и многослойными, однолетними и многолетними, могут иметь нагромождения торосов. Наблюдаются айсберги.

Различают умеренный (субарктический) и тяжелый (арктический) ледовые режимы. Умеренным является режим с толщиной однолетнего льда до 1,5 м и высотой торосов до 15 м. При тяжелом режиме могут наблюдаться многолетние паковые льды и айсберги. Ледяные поля имеют скорости дрейфа обычно до 0,1…0,2 м/с. Отдельные малые льдины могут иметь скорости до 1 м/с и более.

Торосы являются ледяными образованиями, возникающими при разрушении ледяных полей вследствие деформаций сжатия, сдвига, торошения. Торосы представляют собой обломки льда, консолидированные или неконсолидированные. Более крупные обломки льда имеют торосы, образовавшиеся в результате деформаций сжатия. Торосистые образования обычно плавучие, могут быть однолетними и многолетними, имеют разнообразные формы.

В нормах содержатся рекомендации по определению нагрузок на сооружения от ровного ледяного поля. При определении нагрузок от однолетнего торосистого льда, полученный результат для ровного ледяного поля (как составной части торосистого образования), умножается на коэффициент торосистости 1,3…2,0. При этом расчетная толщина ровного ледяного поля принимается с обеспеченностью 1%.

О физико-механических свойствах льда.Нагрузки от льда на сооружение в первую очередь зависят от физико-механических свойств льда, которые обусловливаются климатическими и гидрологическими условиями района расположения сооружения. Нагрузки ото льда зависят от его прочностных свойств, плановых размеров и толщин ледяных полей, размеров торосов, скоростей дрейфа ледяных полей. Прочностные и деформационные характеристики ледяных полей могут изменяться в широком диапазоне и зависят от солености льда, температуры льда и воздуха и изменений температуры во времени. Для paсчетов ледовых нагрузок принимаются характеристики льда, которые по данным многолетних наблюдений имели место при наиболее суровых ледовых условиях.

Основной прочностной характеристикой льда является его прочность при сжатии. Именно от этого показателя зависят нагрузки на вертикальные преграды. Нормативные значения прочность льда при сжатии приведены в СНиП и зависят от количества жидкой фазы (рассола) - обобщенной характеристики солености льда, и от его температуры. Вопросам определения прочности льда при сжатии посвящено большое количество исследований. Нормативные значения прочности льда при изгибе определяются уже через посредство значений прочности льда при сжатии.

Об истирающем действии льда.При определении взаимодействия льда с сооружениями должны учитываться адгезионные и фрикционные свойства льда. В состоянии покоя происходит смерзание льда с контактной поверхностью сооружений. При движении льда относительно сооружения развиваются силы трения, производящие истирающее действие в зоне контактных поверхностей сооружения.

В ледотехнике используются понятия статического и динамического (кинематического) коэффициентов трения. Значения статических коэффициентов трения используются для определения сил трения в начальные моменты времени движения ледяного поля относительно сооружения. Динамические коэффициенты трения используются для расчетов сил трения в ходе развитого движения ледяного поля относительно сооружения. Значения коэффициентов трения зависят от солености льда и его температуры, относительной по отношению сооружения скорости льда, шероховатости контактной поверхности сооружения.

По литературным данным при стальной поверхности сооружения в зависимости от шероховатости поверхности, солености и температуры льда значения коэффициентов изменяются в диапазонах: статический коэффициент 0,2…0,7; динамический коэффициент 0,025…0,25. Значения коэффициентов увеличиваются с понижением температуры и увеличением шероховатости. Численные значения динамических коэффициентов трения значительно меньше статических.

Взаимодействие льда с конической опорой.Конические опоры, как и цилиндрические, являются осесимметричными и могут воспринимать ледовые нагрузки с разных направлений. В конструктивном отношении и в плане взаимодействия со льдом опоры конической формы по отношению цилиндрических опор имеют как преимущества, так и недостатки. Основное преимущество конических опор заключается в существенном снижении ледовых нагрузок на сооружения. С другой стороны конические опоры имеют более сложную форму и, следовательно, связаны с более сложной строительной технологией по их возведению. Опоры конической формы имеют значительные поперечные размеры и, как следствие, больше расход строительных материалов. У конических опор наблюдаются значительные нагромождения обломков льда. Силовое воздействие льда на коническую опору изменяется при изменениях горизонта воды. Более вероятно смерзание поверхности опоры с ледяным покровом.

Физическая картина взаимодействия льда с опорами цилиндрической и конической формы различная, процессы разрушения льда происходят по-разному. При контакте ледяного поля с конической поверхностью, в ледяной плите развиваются радиальные и круговые трещины, образуются обломки льда, надвигающиеся на коническую поверхность. При наползании ледяного поля на наклонную поверхность конуса, поле разрушается в первую очередь от изгиба, вследствие чего горизонтальная нагрузка на сооружение существенно уменьшается. Возникает вертикальная ледовая нагрузка на сооружение от вертикальной составляющей усилия при изгибе льда и от веса обломков. Сооружения с конической опорной частью в связи с уменьшением ледовых нагрузок можно возводить в районах с увеличенными глубинами и в условиях более тяжелых ледовых режимов. Поэтому платформы с конической опорной частью являются перспективными сооружениями.

В зависимости от наклонов конической поверхности, ее шероховатости и адгезионных процессов со льдом, разрушение ледяного поля происходит при разных соотношениях деформаций изгиба, смятия, среза. По литературным данным, при относительно малых углах наклона образующих конуса к горизонту (до 45…65°) ледяное поле разрушается в основном от деформаций изгиба. Именно, вследствие этого нагрузки снижаются, в чем, и заключается преимущество конических опор. При более крутых конических поверхностях (более 70°), горизонтальная нагрузка от льда может существенно увеличиваться, так как деформации изгиба льда проявляются в меньшей мере. Здесь коническая опора приближается по форме к цилиндрической, так что разрушения ледяного поля обусловливаются в большей мере дроблением льда.

Проектирование, а затем и строительство платформ с конической опорой частью началось примерно с середины 70-х годов нашего века. С этого же времени, за рубежом существенно усилились исследования процессов взаимодействия льда с коническими опорами с целью определения ледовых нагрузок. Состояние исследований и анализ работ по рассматриваемой проблеме изложены в обзорной работе. К настоящему времени выполнены достаточно обширные опытные исследования и получены определенные теоретические обобщения по определению нагрузок на конические опоры от ровных ледяных полей при отсутствии обломков льда у опор.

Существенно отстают как в экспериментальном, так и в теоретическом отношениях исследования по определению воздействия торосистого льда на конические опоры. По определению действия на конические опоры торосистых образований выполнены некоторые натурные исследования, модельные опыты, однако не сделано необходимых теоретических обобщений и не получено достоверных рекомендаций для практического использования. В связи с этим, например по нашим нормам, определяются нагрузки на сооружения (в том числе опоры) от ровного ледяного поля. Эти нагрузки умножаются на коэффициент торосисто 1,3…2,0 с целью определения нагрузок от однолетних торосов.

Взаимодействие льда с цилиндрической опорой.Нередко морские стационарные платформы одноопорные, так что верхнее надводное строение опирается на фундаментную конструкцию через посредство жесткой одиночной опоры в виде цилиндрической колонны. Здесь характеризуется воздействие льда на отдельно стоящую жесткую вертикальную цилиндрическую опору. В зоне воздействия льда (в ледорезной зоне) опора имеет относительно небольшие размеры в плане. Воздействие льда на такие опоры исследовано наиболее полно, выполнены теоретические и опытные работы.

Известно, что при воздействии на опору ледяное поле толщиной более 0,50 м разрушается вследствие деформаций смятия (дробления). При меньших толщинах льда поле может разрушаться путем потери устойчивости как пластина. Значение ледовой нагрузки на опору зависит от:

- физико-механических свойств льда;

- скорости движения ледяного поля и условий его контакта с опорой;

- соотношения толщины льда к диаметру опоры и др.

Основные мероприятия по активной защите сооружений от воздействия льда

Общие положения, перечень мероприятий.При активных методах защиты воздействие льда первоначально воспринимается специальными устройствами на защищаемом сооружении или у этого сооружения, а затем уже разрушенный лед вступает в контакт с сооружением. При этом нагрузка от льда на сооружение меньше по значениям, а также изменяется характер воздействия льда. К мероприятиям, снижающим или исключающим нагрузки от льда на сооружение, относится следующее:

- использование ледоколов для разрушения ледяных полей;

- устройство прорезей (траншей) в ледяном покрове, окружающем сооружение;

- применение специальных конструктивных устройств для разрушения льда (устройства монтируются, например, на опорном стволе платформы-монопода, или на опорных колоннах платформы);

- применение направленных взрывов для разрушения ледяных

- полей, заторов;

- обогрев конструкции сооружения в зоне воздействия льда с целью таяния льда и снижения его прочности;

- применение пневматических или гидравлических установок для накачки под ледяной покров у сооружения горячей среды (попутного газа, воздуха, пара, выхлопных газов, воды);

- использование для работ буровых судов, разрушающих ледяной покров качкой корпуса.

Из отмеченных выше мероприятий активной защиты от льда наиболее распространенным и надежным является использование ледоколов. С целью снижения ледовых нагрузок получило широкое распространение устройство прорезей, или траншей, в ледяном покрове. Так в случае круглого в плане искусственного острова или сооружения, в окружающем ледяном покрове устраивается сеть круговых в плане и радиальных прорезей. При навале на остров, разрушения льда происходит прежде всего по системе прорезей, как наиболее слабым местам; в результате общая нагрузка от льда уменьшается. Устраиваются сухие (глухие, несквозные) и мокрые (сквозные) прорези. При сухой прорези делается траншея, ледяное дно которой препятствует поступлению воды в прорезь (и на поверхность льда). При мокрой прорези траншеи сквозные (до воды). Замерзание воды в траншее идет от поверхности льда вниз со скоростью образования льда по толщине (до 15…30 см в сутки). Прорези устраиваются как вертикальные, так и наклонные. Может устраиваться комбинация сухих и мокрых прорезей.

Применение направленных взрывов вообще является надежным способом защиты, но при этом наносится вред экологии среды, иногда требуется эвакуация обслуживающего персонала платформ и др.

С целью снижения ледовых нагрузок на сооружения, известны практические применения обогрева строительных конструкций в местах контакта со льдом. Для этого рекомендуется использовать из газовых турбин отработанные газы, тепло которых должно передаваться теплоносителю - морской воде с антифризом. Теплоноситель уже должен подогревать соответствующие конструкции сооружения.

Осваиваются пневматические и гидравлические установки для разрушения ледяного покрова. Получил практическое применение пневматический способ разрушения льда воздушными струями, выпускаемыми из перфорированных трубопроводов, уложенных по дну. Другие мероприятия находятся в стадии исследований и опытного применения.

Конструктивные устройства для разрушения льда.Следует особо остановиться на вопросе применения конструктивных специальных устройств для разрушения льда. Наиболее часто рассматриваются противоледовые защитные устройства типа бандажей (манжет, поясов и т. п.), монтируемых на опорном стволе или на колоннах платформ в зонах воздействия льда. Само бандажное устройство обычно представляет собой стальной разделенный внутри на отсеки понтон с круговой или многогранной формой в плане и с наклонными (в том числе коническими) боковыми поверхностями для разрушения льда. В отсеки понтона может подаваться горячий агент (воздух, пар, вода и пр.).

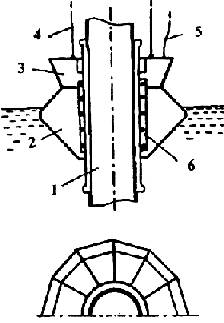

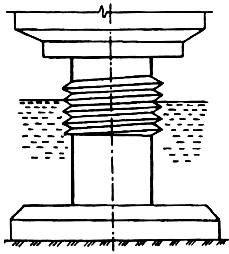

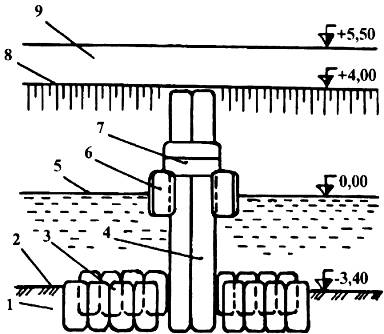

Одно из известных предложений норвежских и других специалистов по активной защите от льда платформ с колоннами заключается в устройстве на колоннах ледокольных бандажей в зоне ватерлинии (рис.1). Каждый бандаж подвешивается к тросам лебедок, установленных в надводном строении платформы, и может перемещаться по вертикали. Наружные поверхности бандажей наклонные, так что лед может разрушаться при движениях бандажей как вниз, так и вверх. Бандаж гравитационного типа, имеет значительную собственную массу, так что при опускании вниз он разрушает лед своей силой тяжести (по принципу работы ледоколов).

Рис.1. Схема вертикально перемещающегося бандажа на колоннах платформы

1- колонна;

2- балластные отсеки;

3- отсеки с насосами и подогревом воды;

4- подъемные тросы;

5- силовой кабель;

6- опорное подшипниковое устройство.

Вертикальные перемещения бандажа могут обеспечиваться рядом устройств и, прежде всего, работой лебедок. Кроме того, в верхней части бандажа устраиваются балластные отсеки, которые могут балластироваться подогретой водой и затем продуваться. Подогрев балластной водой имеет целью исключение смерзания бандажей со льдом. Также, для обеспечения вертикальных перемещений возможно устройство в бандаже гидравлической силовой системы (гидропривода). Колонна в зоне ледокольного бандажа укрепляется, при этом сам бандаж движется по роликовым направляющим. Очевидно, что ледокольный бандаж может находиться в зоне ватерлинии только во время подвижек льда. Все остальное время бандаж может быть в поднятом тросами положении у надводного строения платформы, вне воздействия льда и волн.

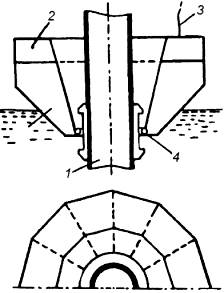

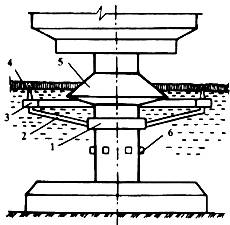

Известным является также предложение по активной защите от льда колонн платформы посредством поворотного ледокольного бандажа (рис.2). Последний шарнирно закрепляется внизу к опорному кольцу на колонке и может совершать поворотные движения. Корпус бандажа имеет "ледокольные" обводы, так что разрушение льда происходит подобно тому, как при движении ледокола. Бандаж может снабжаться разрушающими лед устройствами, так, например, баровой машиной, ледорезными фрезами, подачей под лед горячего газа или жидкости и др. Внутренний объем бандажа разделяется на водонепроницаемые балластные отсеки, заполняемые подогретой водой (подогрев для исключения смерзания). Балластировка отсеков регулируется. Для перемещения бандажа по вертикали могут применяться тросовая подвеска к лебедкам, гидроприводное устройство, балластировка и продувка отсеков и др.

Рис.2. Схема поворотного бандажа на колоннах платформы

1- колонна;

2- отсеки с насосами и подогревом воды;

3- силовой кабель;

4- опорное подшипниковое устройство.

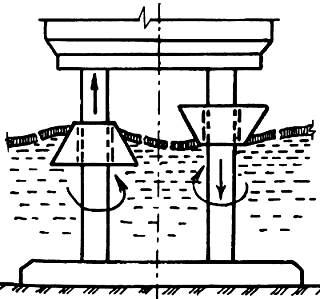

Изобретателями предложена активная защита колонн многоопорной платформы ледокольными бандажами в виде усеченных конусов с противоположно расположенными вершинами (рис.3). Бандажи находятся на колоннах, могут вращаться в плане и одновременно совершать вертикальные перемещения. Такие движения бандажей должны обеспечиваться теми или другими известными силовыми приводами. При контактах со льдом бандажи вращаются в противоположных направлениях и должны совершать противоположные вертикальные движения. В результате ледяное поле подвергается деформациям изгиба с изломом, а также эффекту скручивания. Предполагается, что обломки льда будут уходить из зоны сооружения, так что образование торосов исключается. Очевидно, что предложенная идея активной защиты представляет интерес. В направлении практического использования требуются разработки в отношении размеров бандажей, их параметров движения в связи с конкретными ледовыми условиями.

Рис. 3. Схема вертикально перемещающихся и вращающихся бандажей с противоположно направленными движениями

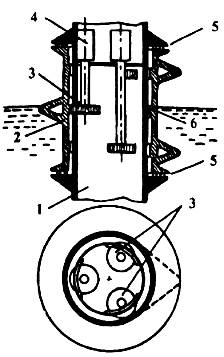

Представляют интерес известные за рубежом и у нас предложения по устройству на колоннах платформ цилиндрических бандажей с винтовой наружной поверхностью (рис. 4). Бандаж приводится во вращение электродвигателем, при этом в процессе разрушения льда возникают горизонтальные и вертикальные составляющие нагрузок. Внизу и вверху бандаж опирается на упорные кольцевые выступы колонны через посредство подшипниковых устройств, через которые на колонку передаются вертикальные нагрузки. Контакт между внутренней поверхностью бандажа и наружной поверхностью колонны осуществляется также через посредство ряда подшипниковых кольцевых устройств (передача на колонну горизонтальных нагрузок). Винтовая поверхность (нарезка) бандажа имеет внутри каналы для движения в них горячей жидкости или газа с целью исключения обмерзания. Винтовой бандаж устанавливается на колонну и включается в работу по разрушению льда только на время подвижек ледяного поля. На другие периоды времени он демонтируется и не подвержен действию льда и волн. Очевидно, что имеются технические трудности по изготовлению больше размерных бандажей с винтовой поверхностью при больших диаметрах колонн или одного опорного ствола в платформах типа монопод (диаметры до 10 м и более).

Рис. 4. Схема ледорезов винтового типа на колонне многоопорной платформы

1- колонна;

2- винтовой корпус с резьбой;

3- зубчатое колесо привода;

4- электродвигатель;

5- опорные подшипниковые устройства;

6 -зубчатое колесо.

Следует заметить, что применение бандажных ледокольных устройств не зависит от глубин, на которых установлено платформа. В принципе, возможно применение подобных устройств и на колоннах полупогружных платформ. Однако бандажные ледокольные устройства могут проектироваться только для определенного диапазона толщин льда, возможны повреждения при воздействии льда, эксплуатационные расходы могут быть существенными.

Изобретателями предложено для защиты от льда платформ типа монопод устраивать на опорном стволе винтовую ледорезную поверхность с клиновидными профилями зубьев (рис.5).

Рис.5. Схема ледорезов винтового типа на опорном стволе платформы типа монопод

При контакте с винтовой поверхностью ледяное поле претерпевает деформации прорезания и излома (в совокупности с изгибом и сжатием). Касательная составляющая реакции винтовой поверхности уводит разрушенный лед из зоны сооружения, так что исключается образование торосов. Испытания в ледовом бассейне Арктического и Антарктического научно-исследовательского института показали, что нагрузка от плавучих ледяных полей на опорный ствол с винтовой поверхностью примерно в 2 раза меньше, чем в случаях отсутствия винтовой поверхности; сделаны рекомендации по проектированию.

Представляет интерес ледорезное пневматическое устройство для защиты платформ типа монопод, предложенное изобретателями (рис.6). На опорном стволе платформы имеется стационарное конусное устройство в виде двух усеченных конусов, соединенных основаниями. Дополнительно к этому для разрушения льда служит предложенное подводное ледорезное пневматическое устройство, которое включает:

- плавучие понтоны с избыточной плавучестью, имеющие в плане общую форму окружности или многоугольника;

- бандаж (может совершать вертикальные перемещения по стволу);

- трубчатые кронштейны, соединяющие бандаж с понтонами;

- упоры на опорном стволе;

- пустотелые ножи, установленные на палубах понтонов.

Рис. 6. Схема ледорезного пневматического устройства для защиты платформ типа монопод

1 -бандаж;

2- трубчатый кронштейн;

3- плавучий понтон;

4- пустотелый тяж;

5- стационарное конусное устройство;

6- упор.

Вертикальные перемещения всей пневматической системы обусловливаются регулировкой балластировки понтонов. Понтоны, бандаж, и в целом вся пневматическая система, могут совершать вертикальные перемещения, ограничиваемые снизу упорами, а вверху стационарным конусным устройством. Высотные положения упоров и конусов зависят от колебаний уровня, отметок и толщин ледяных полей и др. При нахождении понтонов в подводном положении и удалении из них водяного балласта, происходит всплытие пневматической системы до упора кромок ножей в ледяное поле снизу. Резка льда производится горячим воздухом (отработанными газами, паром), вытекающим из кромки пустотелых ножей. Воздух к ножам подается через трубчатые кронштейны. Образующиеся подрезы льда способствуют разрушениям ледяных полей при их последующем взаимодействии с конусным устройством. При этом уменьшаются нагрузки на платформу в целом от воздействия льда.

Основные мероприятия по пассивной защите сооружений от воздействия льда

Общепринято мероприятия по противоледовой защите сооружений разделять на пассивные и активные. Пассивные мероприятия защитыобеспечиваются конструкцией самого сооружения, его прочностью, массой и т. п. Здесь нагрузки от льда полностью воспринимаются самим сооружением. Активные мероприятия защитысвязаны со специальным воздействием на лед с целью его разрушения и уменьшения (или исключения) нагрузок от льда на сооружение. Здесь лед может быть разрушен на подходах к сооружению, или ледовые нагрузки воспринимаются специальными устройствами на сооружении, так что непосредственно сооружение воспринимает только часть ледовой нагрузки. В целом, воздействие ледовых нагрузок всегда существенно отражается на конструкциях применяемых сооружений.

К мероприятиям по пассивной защите с целью обеспечения ледостойкости сооружений можно отнести следующее:

- уменьшение площадей горизонтальных сечений в зоне воздействия льда, так что площадь контакта сооружения с ледяным полем сокращена (энергия навала ледяного поля расходуется на местные разрушения льда в сравнительно небольшой зоне контакта с сооружением);

- применение гравитационных сооружений с большой массой и с развитой площадью подошвы фундаментного блока для опирания на грунт дна (увеличением площади подошвы достигается снижение напряжений в грунте основания и уменьшение опрокидывающего момента);

- устройство наклонных граней внешних поверхностей сооружения в зоне воздействия льда с целью снижения горизонтальных нагрузок от льда (разрушение ледяного поля в этих случаях обусловливается в первую очередь изгибом, а не сжатием; вертикальная реакция от воздействия льда способствует устойчивости сооружения, так как меньше сдвигающая сила и меньше опрокидывающий момент);

- применение сооружений с конической формой опорной части в зоне ватерлинии (здесь ледовая нагрузка снижается как вследствие уменьшения сечения опоры в зоне ватерлинии, так и вследствие работы ледяного поля на изгиб);

- укрепление связи фундаментной части сооружения с грунтом морского дна через посредство "пришивных" свай для закрепления сооружения к грунту дна (обычно применяются длинные сваи из стальных труб);

- устройство под подошвой фундаментного блока рубашек ("юбок") в виде системы стальных или железобетонных вертикальных стенок (ножей) для связи с грунтом дна;

- замораживание грунтов дна с целью примораживания подошвы фундаментного блока к грунту основания (производится также глубинное замораживание грунта с помощью термосвай);

- укрепление слабых грунтовых оснований (замена слабых грунтов, устройство песчано-гравийных подушек и дрен, уплотнение оснований и др.);

- усиление строительных конструкций в местах контактов со льдом (увеличиваются сечения стальных и железобетонных элементов, железобетон покрывается листовой сталью и т. п.);

- устройство скользящих покрытий поверхностей сооружения в зоне воздействия льда (покрытия с малым коэффициентом трения) и др.

К настоящему времени большинство шельфовых сооружения характеризуется пассивной защитой от воздействия льда, т. е. сама конструкция сооружения может полностью выдерживать ледовые нагрузки. Значительная часть сооружений на полярных шельфах являются гравитационными с развитыми площадями подошв. Искусственные острова в силу своих конструктивных особенностей являются также гравитационными и имеют достаточную связь с морским дном.

Особо следует остановиться на вопросе применения сооружений с наклонными, в том числе коническими, наружными поверхностями. При наклонной поверхности ледяное поле разрушается в основном от изгиба. Нагрузка от льда разделяется на горизонтальную и вертикальную составляющие. Горизонтальная нагрузка становится меньшей (по сравнению со случаем вертикальной поверхности) и, следовательно, улучшается работа сооружения на сдвиг. Появление вертикальной составляющей нагрузки способствует устойчивости сооружения, но увеличиваются напряжения на морское дно, что может быть недостатком при слабых грунтах оснований. Конические поверхности, аналогично наклонным, также уменьшают горизонтальные нагрузки от льда на сооружение. Кроме того, при конической поверхности разрушенный лед легче удаляется от сооружения, так что меньше вероятность заторов.

В качестве недостатка следует отметить, что при наклонных и конических поверхностях усложняется швартовка судов и затрудняются грузовые операции (нужны краны с увеличенными выносами стрел и др.). Возможно наползание битого льда на откосы, так что в случаях искусственных островов увеличиваются высоты парапетов. Не исключено смерзание льда с наклонной поверхностью, в таком случае нагрузка от льда не снижается, так как наклон поверхности не проявляется. При наклонной поверхности платформы в зоне ватерлинии, увеличиваются в целом размеры сооружения (особенно при увеличенных глубинах), его масса, т. е. возрастает материалоемкость сооружения и его стоимость.

Для сравнения, в случае вертикальной поверхности платформы в зоне воздействия льда, последняя полностью воспринимает силовое воздействие льда, но здесь меньше площадь контакта сооружения со льдам, проще технология работ по строительству платформ, меньше материалоемкость.

Ниже будут приведены сведения о конструкциях платформ с усиленной связью с морским дном. Для этого применяются анкерные сваи, устраиваются рубашки под подошвами фундаментных блоков, производится замораживание грунта оснований и др. Устраиваемые под подошвами стальные или железобетонные рубашки имеют высоты стенок (ножей) 3…5 м. Пустоты под подошвами внутри рубашек заполняются под нагнетанием цементным раствором. Рубашки укрепляют основание и связывают с ним сооружение, так что существенно увеличивается устойчивость сооружения на сдвиг и опрокидывание при действии ледовых и волновых нагрузок.

Следует сделать некоторые замечания по вопросам замораживания грунта оснований. Примораживание подошвы сооружений к морскому дну вообще может получить распространение. Здесь в конструкцию фундаментного блока по периметру вмонтируются трубы с диаметрами до 0,8…1 м, которые являются не только путями движения хладагента, но одновременно служат несущими элементами фундаментного блока и обеспечивают прочность блока. В качестве хладагента обычно используется керосин с отрицательной начальной температурой (примерно -25 °С).

Можно кратко отметить следующие положительные стороны метода примораживания. Расход энергии на охлаждение хладагента производится только в короткий летний сезон времени, в связи с низкими отрицательными температурами воздуха в другие времена года. Для примораживания сооружения не требуется производства специальных работ по подготовке грунта основания морского дна. Примораживание применимо для ряда конструктивных типов платформ. К отрицательным сторонам примораживания относятся:

- отсутствие достоверного контроля за ходом примораживания грунта;

- эксплуатационные расходы, связанные с работой установок для обеспечения движения хладагента;

- пожароопасность и возможное загрязнение среды при повреждениях трубопроводов и др. Примораживание более целесообразно при малых глубинах и устойчивых отрицательных температурах воздуха. Более затруднительно замораживание глинистых грунтов.

Применение термосвай для укрепления оснований сооружений уже давно распространено в строительном деле. Здесь производятся строительные работы по погружению термосвай в грунт основания. Происходит замораживание грунта в зоне погружения свай под фундаментным блоком платформы. При этом достигается более глубинное замораживание грунта, чем в случае примораживания. Следует иметь в виду, что сами термосваи укрепляют основание и связывают его с платформой. К основным мероприятиям по укреплению грунтовых оснований и улучшению их свойств относится:

- удаление верхнего слоя слабых грунтов целью посадки сооружения на более прочные нижние слои грунта;

- устройство песчаных и песчано-гравийных подушек без замены или с частичной заменой слабых грунтов в основании;

- устройство песчаных дрен для консолидации грунтов слабых оснований (часто дрены устраиваются под песчаными подушками, что существенно ускоряет консолидацию основания);

- вибрирование рыхлых песчаных оснований с целью их уплотнения;

- инъекция цементного раствора под подошву сооружения для обеспечения плотного контакта сооружения с основанием;

- укрепление основания сваями, так что в работу вовлекаются большие массы грунта и усиливается связь сооружения с основанием;

- устройство ограждающих стенок в основании из стального шпунта (обычно по периметру фундаментного блока).

Зарубежными специалистами (США, Япония, Швеция) предложен также способ укрепления слабых грунтов оснований путем глубинного перемешивания грунтов с цементным раствором. Подача раствора в грунт дна осуществляется по трубам, оборудованным смесителями лопастного типа. Опытные работы на шельфе моря Бофорта (бухта Гаррисона) показали эффективность такого способа. При этом несущая способность слабого основания увеличивается в десятки раз.

Чем более шероховатая поверхность конструкции, тем более благоприятные условия для ее смерзания со льдом. Ледовые нагрузки при этом на наклонные поверхности увеличиваются. Поэтому с целью уменьшения нагрузок от льда, на наклонных поверхностях устраиваются скользящие покрытия с малым коэффициентом трения. Покрытие играет роль смазки, уменьшается прилипание льда к конструкции, затрудняется обмерзание конструкции. Имеются примеры применения покрытий на эпоксидной (полиуретановой) основе с коэффициентом трения до 0,03 (аналогично покрытиям корпусов ледоколов). Такие покрытия были сделаны в условиях верфи при строительстве отдельных платформ. Достаточных данных о долговечности таких покрытий и их эффективности еще не имеется. Следует заметить, что скользящие покрытия способствуют наползанию льда на откосную поверхность сооружений.

Истирающее действие льда разрушающе действует на конструкции сооружений. Поэтому для защиты конструкций, в зонах воздействия льда устраиваются противоледовые пояса. Так железобетонная конструкция сооружения защищается обшивкой из толстостенной листовой стали, крепящейся к заделанным в бетон стальным закладным элементам (анкерам). Для защиты основной конструкции устраиваются также железобетонные противоледовые пояса из предварительно напряженных железобетонных элементов (плит, скорлуп и др.).

Одноопорные платформы типа моноподов в целом подвергаются меньшим ледовым нагрузкам, чем платформы с рядом опорных колонн в идентичных условиях. В платформах-моноподах меньше площадь контакта конструкции со льдом, меньше вероятность образования скоплений льда. На одноствольной опорной части, возможно, более простое применение ледоразрушающих устройств в зоне ватерлинии для снижения ледовых нагрузок.

В заключение следует отметить, что для возведения шельфовых сооружений выбираются площадки с менее суровыми ледовыми условиями (меньше толщина льда, меньше вероятность воздействия плавучих ледяных полей и айсбергов, учет защитного эффекта берегов материков и естественных островов и др.).

УКАЗАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ОСТРОВОВ НАМЫВНОГО И НАСЫПНОГО ТИПОВ

Проектирование искусственных грунтовых островов

Некоторые общие положения.Освоение континентального шельфа Арктики, и в первую очередь в море Бофорта, было первоначально связано со строительством искусственных грунтовых островов, как наиболее приемлемых конструктивных форм сооружений. Именно строительство искусственных островов явилось начальным ключевым моментом в освоении здесь континентального шельфа. Значительная часть площади моря Бофорта имеет глубины до 20 м. Возведение искусственных грунтовых островов обусловилось суровыми условиями в море Бофорта, которое покрыто льдом в течение около 9 месяцев в году. Очевидно, что традиционные конструкции стационарных или плавучих платформ более подвержены разрушающему действию льда, чем искусственные острова.

К положительным сторонам искусственных грунтовых островов относится следующее:

- большая устойчивость к ледовым, волновым и сейсмическим воздействиям;

- возможность применения такой же как и на суше технологии бурения (рабочие площадки островов имеют большие размеры для размещения технологического оборудования, запасов и т. п.);

- упрощенная технология строительных работ, относительно меньшие капитальные затраты на строительство;

- повышенная надежность, долговечность, эксплуатация островов меньше зависит от погодных условий.

Вместе с тем следует иметь в виду, что грунтовые острова требуют для своего возведения огромных количеств сыпучих материалов (песка, гравия) и стоимость их существенно зависит от глубин. Требуется капитальная защита откосов островов против действия льда и волн.

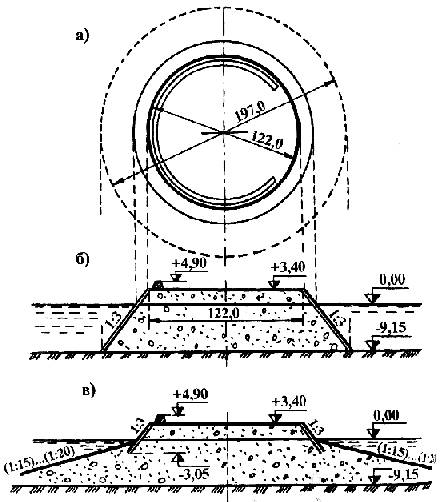

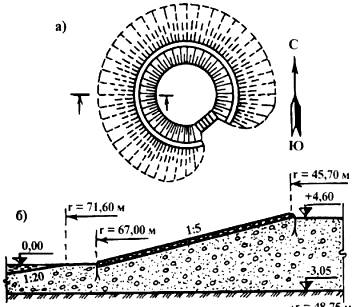

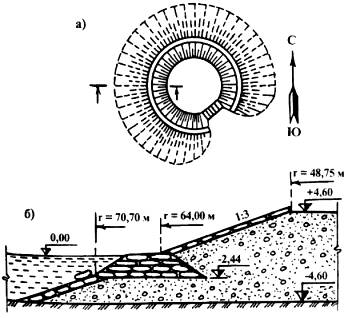

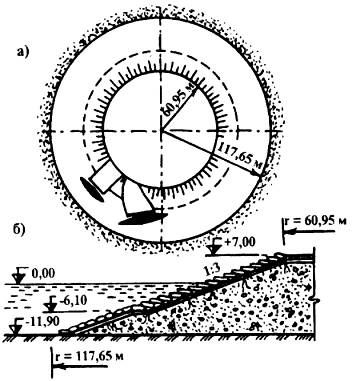

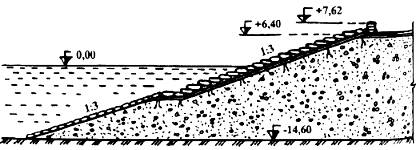

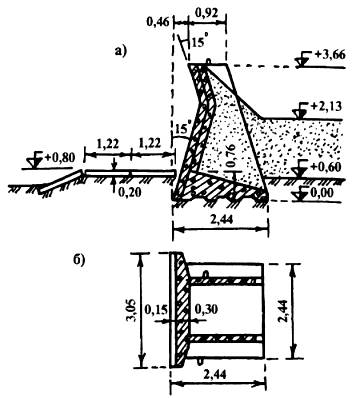

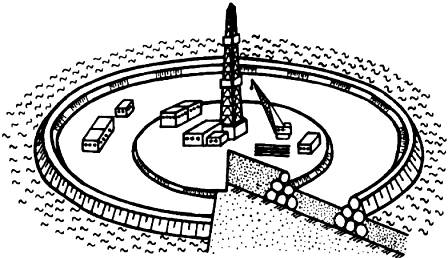

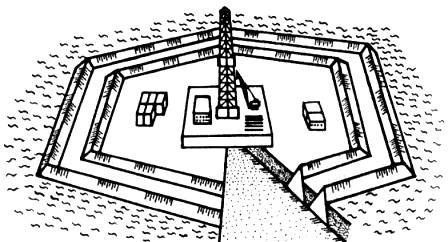

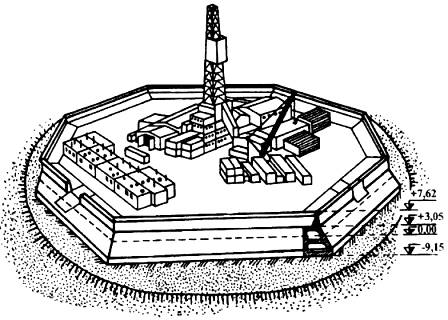

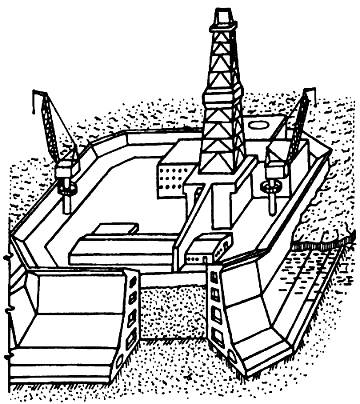

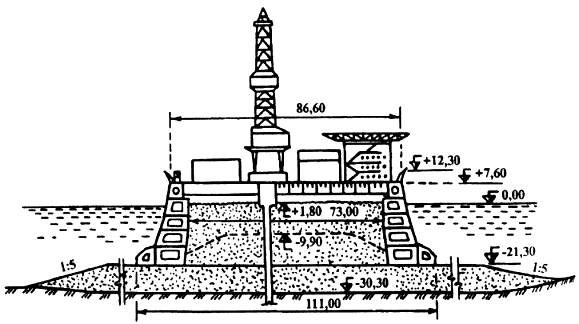

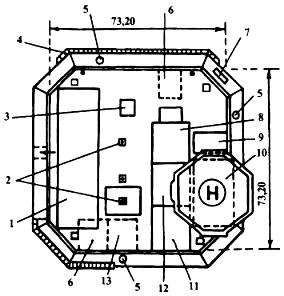

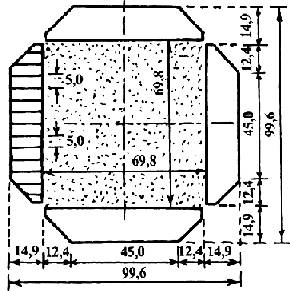

Искусственные грунтовые острова в зависимости от способа производства работ при их строительстве подразделяются на (рис. 7):

- намывные, возводимые без защиты или с защитой откосов;

- насыпные, возводимые, как правило, с защитой откосов.

Рис. 7. Типовые схемы искусственных грунтовых разведывательных островов для глубин до 9,15 м с защищенными откосами

а, б- план и вертикальный разрез насыпного острова;

в- вертикальный разрез намывного острова.

По назначению острова подразделяются на разведывательные и эксплуатационные. Разведывательные острова предназначаются для разведочного бурения, имеют относительно небольшой срок службы, что учитывается при их проектировании и строительстве. Эксплуатационные острова предназначаются для промышленной добычи нефти и газа, должны быть более долговечными, иметь усиленные конструкции и увеличенные размеры, что также учитывается при их проектировании и строительстве.

Для каждого конкретного участка моря и морского побережья характерны определенные природные условия, весь комплекс которых составляет естественный режим данного района. При проектировании и строительстве искусственных островов учитывается большой комплекс вопросов, характеризующих естественные условия района строительства, а также технические производственные возможности. Так учитываются условия:

- гидрографические (глубины, рельеф дна);

- метеорологические (температура, ледовый и ветровой режимы, осадки, туманы);

- гидрологические (волнение, течения, изменения уровней воды, приливные явления);

- геологические и геоморфологические (геологическое строение дна, свойства пород, изменяемость дна, движение наносов, тектонические явления).

Кроме естественных условий учитываются:

- назначение острова;

- наличие грунтовых материалов и способы их транспортировки;

- наличие плавучих средств и строительной техники;

- удаленность острова от производственной базы на материке и т. п.

Более часто принимается круглая форма островов в плане. Такая форма требуется в случаях открытого моря, когда воздействие льда и волн возможно с разных направлений, или когда нельзя установить направление наибольшего силового воздействия. При известных господствующих направлениях распространения волнения и движения льдов, форма острова в плане принимается овальной, близкой к прямоугольной. Грунтовые острова должны противостоять волновой эрозии летом и воздействиям льда зимой. Усиленное воздействие волн и льда острова испытывают в открытом море при значительных глубинах. Меньшие воздействия острова испытывают при расположении на меньших глубинах, в заливах, под защитой берегов материков и естественных островов. В этих случаях меньше толщины льда и подвижки ледяных полей.

Насыпные острова.Такие острова возводятся как в летнее время при отсутствии ледяного покрова, так и зимой со льда. В зависимости от времени года, в связи с состоянием погоды, принимается соответствующая технология работ. Кроме того, технология работ зависит от многих факторов, но прежде всего от глубин воды и расстояния между карьером и возводимы островом. В море Бофорта летний строительный сезон обычно длится с конца июля до начала октября. В части этого времени бывает круглосуточно светло, температуры днем до +10 °С Зимой солнечного света нет, температура опускается до -60 °С.

Насыпные острова начали возводится в районе устья реки Маккензи с 1974 г. Основным материалом для тела островов является песок и гравий. Следует отметить, что до 1974 года часть мелководных островов возводилась из местных донных илов, так что острова могли эксплуатироваться только в зимнее времяв замороженном состоянии тел островов.

Летом грунтовая масса доставляется с берегового карьера на саморазгружающихся баржах (самоопрокидывающихся или с открывающимися днищами), с которых производится отсыпка нижней части тела острова. Верхняя часть острова отсыпается также с барж, но с применением кранов (грейферов и т. п.).