СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В

МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 6

1.1. Определение и содержание права собственности в мусульманском праве 6

1.2. Соотношение права собственности и права владения 15

1.3. Особенности частной собственности в

мусульманском праве 18

1.4. Ограничение права собственности 21

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

НА ПРИРОДНЫЕ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ) РЕСУРСЫ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 27

2.1. Формы собственности на природные ресурсы 27

2.2. Сущность и основные виды государственной

собственности на землю и другие природные ресурсы 30

2.3. Договорные особенности прав собственности на

энергетические ресурсы в мусульманском праве 34

2.4. Право собственности на природные ресурсы в

мусульманском праве 39

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51

ЛИТЕРАТУРА 52

ВВЕДЕНИЕ

В отличии от других правовых систем, которые являются результатом деятельности человека, государственных органов, мусульманское право, заявляют толкователи права (улемы), - это результат божественного откровения, оно даровано людям Аллахом через его пророка Мухаммеда.

Источник права в воле Аллаха, которому принадлежит неограниченный суверенитет. Нормы, создаваемые Аллахом, становятся известными людям посредством божественного откровения через его пророка Мухаммеда. Эти нормы изложены в заповедях пророка в Коране, содержаться в поступках и даже молчании Мухаммеда, из которых следует выводить общее правило.

С точки зрения мусульманской концепции права, найти источник права, правовую норму, пригодную для решения того или иного дела, значит вскрыть повеление бога по данному случаю, которое нужно извлечь из священных книг.

Законы могут создаваться и людьми, однако они могут принять отнюдь не любые акты, будучи ограничены рамками принципиальных положений ислама, содержащихся в Коране и сунне. В этих пределах люди создают законы не сами по себе, они – только исполнители воли Аллаха, который «водит их рукой», через них обнаруживает свою волю. Их задача – лишь облечь волю Аллаха в нормы, статьи, главы.

Если при жизни Пророка к нему обращались как к последней инстанции, высшему авторитету в случае возникновения юридических трудностей, то после его смерти мусульманские правоведы вынуждены были искать ответы на многие вопросы самостоятельно, потому как главные источники шариата - Коран и сунна давали очень часто не совсем четкие формулировки, нуждавшиеся в дополнительных комментариях. Многие виды правоотношений вообще не были охвачены нормами мусульманского права. Особенно болезненно это чувствуется в наше время, когда научно-технический прогресс значительно опередил развитие шариата. В связи с этим, нельзя не согласиться с королем Саудовской Аравии Фахдом ибн Абдель Азизом, объявившим в 1983 году, что двери иджтихада, т. е. рациональных приемов, с помощью которых факихи (мусульманские правоведы) ввели большинство юридических предписаний шариата, открыты вновь[1]. Это означает, что современным мусульманским знатокам права следует заняться разработкой новых норм шариата, опираясь на его источники и опыт предшествующих поколений юристов, а также с учетом современных реалий.

Актуальным представляется рассмотрение в свете данных концепций права собственности на природные (энергетические) ресурсы в мусульманском праве. Весьма актуальным на данном этапе становится выявление наиболее общих теоретических положений исламских и западных ученых, адекватно отражающих реальные изменения, которые происходят в их экономиках в условиях дальнейшего усиления процессов интернационализации хозяйственной жизни, которые в свою очередь накладывают отпечаток на мусульманскую правовую систему, внося корректировки в понятие собственности на энергетические ресурсы.

Начиная с 70-х годов, все возрастающую роль в мировой экономике играют нефтедобывающие страны арабского региона. Этот процесс нашел свое отражение в становлении исламской модели развития в рамках мировой экономической системы. Поэтому выделение существенных особенностей этой модели является актуальным для формирования новой научной парадигмы и определения понятия собственности на энергетические ресурсы в мусульманском праве.

Итак, целью данной дипломной работы является определение сущности понятия собственности на природные (энергетические) ресурсы в мусульманском праве.

Такая цель определила постановку следующих задач:

определить понятие права собственности в мусульманском праве;

выявить соотношение права собственности и права владения;

рассмотреть особенности частной собственности в мусульманском праве;

показать ограничение права собственности;

определить основные формы собственности на природные ресурсы;

выявить сущность и основные виды государственной собственности на землю и другие природные ресурсы;

рассмотреть этнические особенности прав собственности на энергетические ресурсы в мусульманском праве;

показать право собственности на природные ресурсы в мусульманском праве (на примере четырех суннитских мазхабов);

охарактеризовать проблемы регулирования права собственности на энергетические ресурсы в современном мире;

сделать выводы.

Объектом данного исследования является мусульманское право.

Предмет исследования – проблемы определения собственности на природные (энергетические) ресурсы.

Теоретической и методологической основой дипломной работы являются работы российских и зарубежных авторов. При рассмотрении теоретических аспектов проблемы формирования понятия собственности на природные ресурсы в мусульманском праве автор опирался на работы таких зарубежных ученых, как Киркпатрик Дж.,

В работе также были учтены отдельные идеи и выводы по данной проблематике российских исследователей , , , и др.

В работе были использованы общие подходы к анализу проблем развивающихся стран, разработанные в научных трудах Р. Беккина, и др.

Исследования по конкретным проблемам арабских государств наиболее полно приведены в монографиях и научных статьях Р. Беккина, В. Озолинга, А. Примакова, Л. Рейснера, С. Старцева, А. Филоника, и др.

ГЛАВА I. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ

1.1. Определение и содержание права собственности в мусульманском праве

В процессе развития мусульманского правоведения (фикх - право и доктрина права) в суннизме к Х в. сложилось несколько мазхабов (влиятельных религиозно-правовых школ). Ханбалиты (наиболее строгий мазхаб) признают источником права только Коран и Сунну, отвергают все логико-рационалистические истолкования догматов веры и права. Ханафиты (самый распространенный мазхаб) признают Коран, Сунну, иджму, кияс, т. е. шире других школ допускают рационалистические методы формирования норм фикха-права. Еще два мазхаба ( шафииты и маликиты) занимают промежуточное положение между названными.

В разных частях арабского мира действовали (и поныне действуют) разные доктрины, определяющие приемы толкования - применения права. В конце концов суннитские богословы решили, что число правовых школ достигло критической точки. После создания четырех толков и выработки исламской догматики (X в.) было признано невозможным дальнейшее развитие богословия, права, морали, социальных установлении. "Двери иджтихада были закрыты". Люди религии строго стояли на страже таклида (традиция, подражание, недопущение новшеств). Это привело к длительному застою в культуре, экономике, науке тех областей и районов, где господствовал ислам.

Суннизм - преобладающее течение ислама, официальное вероисповедание в ряде средневековых государств Арабского Востока. Теократическая трактовка власти в суннизме претерпевала изменения: если вначале халифы считались преемниками Мухаммеда, то при Омейядах они были объявлены наместниками самого Аллаха, а затем в Аббасидском халифате сложилась концепция перепоручения светской власти султанам и эмирам (халиф - "прямой представитель Аллаха" - оставался мусульманским первосвященником); наконец, халифами стали именоваться султаны в Оттоманской империи.

Шииты (аш-шиа - "сторонники") считают Али и его потомков единственно законными халифами - имамами, преемниками Мухаммеда. Они признают Коран и те части Сунны, которые относятся к Али. Шииты делятся на ряд ветвей, сект, течений. Одна из особенностей шиизма - вера в "скрытого имама" (им считается двенадцатый шиитский халиф, пропавший без вести в IX в.), который должен явиться как махди (аналогично иудеохристианскому мессии) и наполнить мир справедливостью (у суннитов явление махди знаменует конец света). Ряд шиитских сект наделяет людей религии правом говорить от имени "скрытого имама"; это придает шиитскому духовенству особый авторитет в глазах верующих.

В отличие от суннитов шиитские богословы-правоведы считают, что "врата иджтихада" всегда открыты. На основании Корана и ахбаров (так называются те хадисы Сунны, которые шииты признают достоверными) шиитские муджтахиды имеют право по запросу общины выносить фетву - предписание по правовому вопросу.

Во многих мусульманских странах шииты составляли меньшинство; оппозиционность шиитов господствующим династиям, культ "мучеников", мессианские чаяния нередко делали их вдохновителями и руководителями народных движений. Под влиянием шиитов менялись династии, в разных концах мусульманского мира возникали теократические имаматы, возглавляемые потомками Али. Тесная связь религиозной и политико-правовой идеологий ислама средних веков, громадное влияние "людей религии" на массы верующих, бурная и нестабильная политическая жизнь Арабского Востока вели к тому, что в результате смен династий и правителей оппозиционные секты становились господствующими и, наоборот, ранее официальное исповедание объявлялось еретическим.

Ханафиты и шафииты - это крупные школы суннитского толка представители которых являются неотъемлемой частью мирового ислама. Ханафиты - мусульмане всех тюркоязычных государств и автономий, Пакистана, Индии, Германии, Австралии и т. д.; шафииты - мусульмане бoльшей части Кавказа, некоторых государств Африки, Индонезии, Малайзии, Америки.

Собственность (мулькият) по мусульманскому праву является вечным неограниченным правом. Собственник (малик) является полновластным хозяином своего имущества. Никто не имеет права мешать хозяину распоряжаться своим имуществом, если его деятельность не причиняет ущерб другим. Мусульманское право всемерно защищает частную собственность, поэтому вопрос о собственности довольно широко освещается в учении силама.

По учению шиитских правоведов собственность имеет три главных признака:

исключительность во владении вещью, как следствие права собственности. Собственник (малик) прежде всего должен обладать правом владельца;

абсолютное право распоряжения собственностью, т. е. неограниченное использование вещи без значительного вреда для других лиц;

постоянство в праве собственности, пока существует вещь.

Принцип постоянства собственности в исламе наиболее строго соблюдался в первом веке. Это было необходимо для закрепления богатства в руках господствующего класса после грабительских походов. В дальнейшем появилась идея об установлении срока давности иска на имущество.

Ханифиты и маликиты в своих правовых учениях установили пятнадцатилетний срок давности владения частным имуществом. Для государственного имущества срок давности равнялся десяти годам. По этому учению люди, владевшие подобным имуществом в течение установленного срока, становились его собственниками.

По учению маликитов, лицо, владевшее имуществом, без противодействия собственника вещи в течение 10 лет для недвижимого и от двух до трех лет для движимого имущества, могло стать собственником этой вещи. Маликиты для подтверждения своего тезиса ссылались, на предание Мухаммеда о том, что обладатель вещи в течение 10 лет становится ее собственником. Противники этой точки зрения говорят, что факт владения вещью не дает право быть собственником, даже если истекают долгие сроки. Они ссылаются на другое изречение Мухаммеда, который говорит «право мусульман никогда не исчезает, даже если проходит время»[2].

Как отмечалось и раньше, в изречениях пророка существует столько противоречий, что каждый правовед, как в данном случав, может ссылаться на то изречение, которое обеспечивает его интересы.

Срок исковой давности в дальнейшем получил широкое распространение в мусульманском праве. Газан-хан в своей реформе установил тридцатилетнюю давность для имущественных споров. На его реформы владельцы имущества после этого срока превращались в его собственников. В последующие периоды институт исковой давности был признан многими правоведами ислама и срок давности иска был сокращен по-разному в мусульманских странах. Право собственности правоведа объясняют различно. , ссылаясь на учение корана, говорит: «собственником всех вещей является бог, люди только собственники его плодов на основе закона». То есть тот кто владеет плодами, вещей, считается абсолютным собственником. Владелец части плодов не считается собственником и называется арендатором и т. д.»[3]

Ханифитские правоведы говорят: «собственность есть законная польза от вещей или от их плодов, которые даются человеку»[4].

Объектом собственности кроме дозволенных вещей по шариату могут быть также их плоды. В том случае, когда сама вещь и ее плоды являются объектом собственности, - она называется абсолютной собственностью. Если объектом собственности являются лишь плоды или доходные вещи, такая форма собственности называется «иртифак» - узуфрукт.

По мусульманскому праву собственность возникает путем гражданской сделки, наследования и захвата. Существуют также другие формы приобретения собственности: когда вещь случайно смешана с другими и их невозможно разделить. В таком случае получается новая вещь и новая форма собственности. В этом случае, по мнению Абу Ханифьи собственник должен выплатить сумму стоимости незаконно употребленных в дело предметов.

Шафии считает, что собственники имеют право требовать разделения имущества, а если это невозможно, оба лица становятся собственниками данной вещи. Мусульманское право разрешает захватывать вещи во время военных походов в качестве добычи, при бесхозности их, использовать природные ресурсы, во время охоты на зверей, при морском улове.

По учению Корана имущество, приобретенное путем захвата разделяется на три категории.

1. Анфал - это главным образом земельное имущество, которое приобретено путем захвата у врагов. Оно никому не принадлежит. Глава государства, или имам, является их собственником. Он по своему усмотрению передает это имущество в пользование другим лицам. Эти вещи не могут быть объектом частной собственности передаваться кому-нибудь актом дарения или в качестве вакфа, доходы с таких земель использовались при защите пограничных земель, на строительство мостов, дорог и т. д.[5]

2. К имуществу фей - относятся те вещи, которые мирный путём без столкновения переходят в руки мусульман от врагов ислама.

Это имущество по указанию Корана распределяется следующим образом: «Знайте, что из всего, что ни берете вы в добычу, пятая часть идет богу, посланнику и родственникам его: сиротам, бедным, путешественникам[6].

3. Имуществом ганаим является та часть военной добычи, которая попадает в руки мусульман насильственным путем. Ганаим в основном является движимым имуществом. По вопросу ганаима существуют разногласия между мусульманскими правоведами.

Некоторые утверждают, что все то, что военные добывают на поле сражения, принадлежит им. Другие ссылаются на высказывание Мухаммеда об анфале (военной добыче) «…вещи ганаим должны равно делиться между мусульманами, даже детьми и женщинами в равной доле.

Объектом ганаим может быть сама вещь или ее плоды.

К ганаим относятся также живые вещи - рабы, военнопленные, 1/5 имущества ганаим принадлежит имаму в виде налога, а остальная часть должна разделяться между мусульманами

Шиитские правоведы к ганаии и анфалу относят следующее имущество: брошенные земли и разрушенные помещения, которые не имеют хозяина, горы, озера, реки, леса, целину. Сюда относится все то, что имели ранее побежденные цари и что затем перешло мусульманскому государству. К этой группе относились вещи, оставшиеся после смерти лица, не имевшего, наследников. Все эти вышеперечисленные вещи по учению шиитов должны быть полностью в распоряжении имама.

Ханифиты же считают, что из всей военной добычи 4/5 части должны разделяться между воинами и 1/5 должна поступать в распоряжение, имама.

4. Находка, или муката. К этой группе относятся найденные вещи или найденный человек, ребенок. Присвоение этих вещей зависит от времени. и места, где они найдены. Лицо. нашедшее какую-либо вещь, сокровища на собственной земле по. общему правилу является ее. собственником. Вещи, найденные в других местах, присвоить нельзя. Нашедший должен призвать столько свидетелей, сколько может. Кроме того, через глашатаев необходимо публично объявлять о найденной вещи в течение года. Если не находится хозяин вещи, то через год нашедший может присвоить ее. Некоторые правоведы считают, что, если вещь-находка не превышает стоимости десяти дерхамов (примерно но десять копеек), то нашедший её может сразу без объявлений присвоить ее себе. Присвоение тесно связано с временем, прошедшим с момента потери вещи.

Если вещь была потеряна. до возникновения ислама и найдена после ислама, то нашедший может сразу ее присвоить. Вещь потерянную после возникновения ислама, по учению многих правоведов нельзя присвоить. Это утверждение они основывают на принципе вечности права собственности.

Хозяин вещи в любой момент может потребовать свои вещи. Если находка употреблена, или испорчена по вине нашедшего, последний отвечает за нее возмещением убытка.

Шиитские правоведы делят находки на три категории: людей, животных и вещи. К первой категории относятся несовершеннолетние и сумасшедшие.

Если найденный человек убежит или погибнет не по вине нашедшего, то последний за это не отвечает.

Если нашедший не в состоянии содержать найденное лицо, то его можно представить губернатору - хакиму или лицу, которое в состоянии ухаживать за ним. Расходы на содержание найденного человека должны оплатить члены семьи потерявшего или хаким. Нашедший животных и рабов может держать их и пользоваться ими. По истечении годового срока нашедший может сделать находку своей собственностью. Если находится бывший владелец, то новый хозяин должен оплатить стоимость животных, рабов по ценам, установленным в момент потери. По шиитскому праву не требуется годовой срок для этих вещей. Нашедший может сразу превратить их в свою собственность. В случае, если найдется бывший хозяин, нашедший обязан возвратить вещь или оплатить ее стоимость, за вычетом израсходованных средств на ее содержание.

В мусульманском праве широко разработано право собственности на землю. Каждый правовед по своему усмотрению классифицирует земельную собственность. Голландский востоковед Фан ден Берг разделяет землю в мусульманском обществе следующим образом: на святую землю (хиджаз), государственную землю и землю, составляющую собственность живущих на ней поселенцев[7].

Это разделение далеко не полно и не охватывает все формы земельной собственности. Подобное разделение существует у. французского ученого Р. Шарля и других западных исламоведов.

Ливанский ученый доктор юридических наук Махмасани Субхи на основе учения ханифитов разделяет земельную собственность следующим образом:

Мамлука (частная собственность); мукуфа (вакфская), эмирия (государственная), матрука (бесхозная), мават (мертвая I) собственность. Это разделение наиболее совершенное, хотя в нем отсутствуют ряд других категорий собственности, как например, общинная и другие.

Земельная собственность в исламе разнообразна и изменяется в зависимости от конкретно-исторических условий. В первом периоде развития ислама на основе учения Корана земли разделялись на земли Хиддаза, считавшиеся - харам священными[8]. Эти земли состояли из двух частей - городской и остальной части Хиджаза, Для города Мекки, особенно Каабы («дом бога» - мусульманская святыня) установлен особый режим. Туда не имеет права входить ни один из неверующих, любая охота или ловля зверей в этих пестах запрещена. Никакие растения в этих местах рвать нельзя; вооруженные столкновения также недопустимы. Некоторые правоведы под влиянием практики христианских церквей утверждали, что преступники, нашедшие укрытие на. этой территории, пользуются правом убежища и неприкосновенности, пока они на ней находятся.

Другая часть Хиджаза имеет значительно меньшие ограничения. Например, «неверный» там может находиться в течение трех дней каждого месяца. Но в случав смерти «неверного», погребение его на этой территории не разрешается».

Частная собственность на. землю в первый период Арабского халифата была слабо развита. Государственные земли занимали основную территорию страны. Общинные земли по количеству занимали второе место после государственных земель.

На некоторых завоеванных землях существовал рабовладельческий уклад. Но его дальнейшему распространению воспрепятствовало развитие феодализма, феодальных земельных отношений.

В период Аббасидов почти, исчезла грань между. институтом фей и анфал.

В Арабской империи, особенно в период Аббасидов, сложились следующие, формы собственности на землю.

К первой группе относились государственные земли, которые охватывали большинство земель страны. Эти земли были предоставлены крестьянам в долгосрочную аренду и передавались по наследству. Крестьяне платили государству ренту в виде десятины. Часть государственных, земель сдавалась служащим и войнам под названием икта. Большие земельные массивы принадлежали представителям правящих династий. Первоначально эти земли находились во временном: пользовании, затем постепенно превратились в частную собственность.

К феодальной земельной собственности относились те земли, которые были частной собственностью феодалов и помещиков, добровольно принявших ислам. Сюда также относились земли феодалов немусульман, находящихся под властью арабских завоевателей. Они выполняли различные повинности, платили налоги (джазья, подати), поставляли оружие и продовольствие государству. В случае принятия ислама они обязаны были поставлять солдат для армии. Феодалы, не принявшие ислам, обязаны были помогать строительству дорог, поставлять фураж, для армии и оказывать материальною поддержку.

Мелко-крестьянская собственность на землю – эта форма собственности частично развивалась в результат разложения земель, превращения икта в частную собственность присвоения мертвых земель.

Общинные земли принадлежали крестьянам, входящим в состав общины. С развитием феодальных отношений начался захват этих земель. Самые лучшие плодородные земли были захвачены феодалами.

Муша - общая собственность. При этом двое или более лиц могут быть собственниками какого-либо имущества. Их доли не были разделены и право собственности каждого распространялось на всю вещь.

Гражданские сделки относительно этих вещей не могли быть действительными без согласия всех собственников. Если один из компаньонов хотел продать свою долю, то право покупки ее принадлежало в первую очередь компаньонам. Собственник может продать свою долю постороннему в том случае,. когда компаньон отказывается ее купить.

Водное хозяйство и оросительные каналы занимают особое место в мусульманском праве.

На основе учения Корана вода относится к той категории имущества, которая не может быть предметом собственности и «бог» сотворил ее для всех[9].

Это положение в дальнейшем нашло развитие в учении различных школ и сект.

На основе учения ханифитов «все и каждый имеют право пользоваться большими озерами, морами так же, как имеют право пользоваться воздухом и светом»[10].

С развитием феодальных отношений и появлением оросительных сооружений ограничивались права людей на пользование водой.

В дальнейшем многие мелкие реки и озера, находившиеся на территориях под властью местных феодалов, превратились в их собственность. Каждый, кто был в состоянии построить водное сооружение, становился его собственником. Кроме того, было установлено преимущественное право для населения, жившего на берегах рек и морей. Оно без ограничений могло пользоваться водой и уловом.

По учению ханифитов, если река меняла свое русло, то старое становилось собственностью государства. В зависимости от условий в каждом мусульманском государстве существуют особые законы для использования общественных вод.

Специальные лица занимались распределением воды по очередности и каждый имел право пользоваться водой лишь в свою очередь. С момента случайного пропуска установленного срока человек лишался права до следующей очереди.

В условиях Среднего и Ближнего востока для строительства оросительных сооруженйй требовались большие средства. Поэтому строительство часто было коллективным или государственный, В таком случае вода и сооружения являются собственностью данного коллектива. При этом воду использовали на основе согласия каждого члена коллектива с учетом средств, израсходованных на строительство сооружения. Если арендатор по согласию собственника вырыл колодец Или извлек источник тo вода вместе с прилежащим к ней участком земли становилась его собственностью[11]. Мусульманское право гарантирует частную собственность на мелкие реки, озера, которые никто кроме владельца, не имеют права использовать. Право пользоваться водой для питья занимает особое положение, и владельцы частных вод не имеют права препятствовать удовлетворению этой потребности, так как это означало бы посягательство на личные права.

1.2. Соотношение права собственности и права владения

Первые шаги в развитии идеи права собственности были сделаны богословско-юридическими школами, оформившимися в дамасский период халифата при Омейядах. Воззрения суннитов и шиитов, принципиально отличавшиеся по вопросам происхождения верховной власти, во мнениях о праве собственности расходились не столь кардинально. По крайней мере, исходная позиция мусульманских юристов о природе этого права была единой: единственным верховным собственником является Аллах, который передал свое право Пророку. Примечательно, что шиитские мыслители, занятые поисками своего «скрытого имама», по вопросам владения и собственности часто принимали точку зрения какой-либо из суннитских школ. Среди четырех знаменитых суннитских мазхабов (Абу Ханифы, Малика ибн Анаса, аш-Шафии и ибн Ханбала) классическим считался ханифитский, на который равнялись все остальные школы. Основателем его являлся Абу Ханифа ибн Сабит (699–767 г. г.), известный среди мусульман как имам аль-Азам (великий учитель). Этот крупный богослов и основатель фикха создал школу, которая до сих пор пользуется авторитетом у суннитов. В своих суждениях о праве собственности Абу Ханифа избегал крайностей и опирался как на коранические, так и на рациональные доказательства. В связи с этим представляется интересным подробно остановиться на учениях ханифитского мазхаба.

Ханифиты различали институт владения и права собственности и провозглашали верховным собственником Аллаха. Ограниченное право распоряжения принадлежит его наместнику на земле – имаму, поскольку «согласно Корану, Аллаху принадлежит власть, и он наделяет ею по своему усмотрению того из своих рабов, кого захочет»1. Право собственности в ханифитском мазхабе – это право неограниченного распоряжения вещью и пользования ее плодами. Собственнику принадлежит право пользования (манфаат), право владения (кабз), право распоряжения и право извлечения доходов (тамлик). Из божественной природы права собственности выводилась мысль о том, что собственниками могут быть только мусульмане, заслужившие это право своей верой в Аллаха.

Под владением мусульмане, в отличие от римских юристов, понимали не фактическое обладание вещью, снабженное юридической защитой, а одно из средств доказывания права собственности. Поэтому сделка, неподкрепленная фактической передачей вещи, не имела юридической силы для третьих лиц. Мусульманские правоведы признавали ее в отношении невладельца только в том случае, если он мог доказать свои слова фактом владения вещью. При таком построении доказательств были выработаны различные виды владения с более или менее точно определенными последствиями: йад, или простое держание; хияза, или длительное владение; хавз, или квалифицированное владение. Но даже длительное владение мусульманские юристы не рассматривали как основание возникновения права собственности – им было неизвестно понятие приобретательной давности. Ни добросовестный, ни недобросовестный владелец имущества, как бы долго он не владел им, не признавался собственником. Это положение проникнуто духом защиты права собственности, которое признано Кораном священным и неприкосновенным. Необходимо отметить, что понятие приобретательной давности отсутствует в мусульманском материальном праве до сих пор.

Способы приобретения ханифиты делили на первоначальные и производные. Первые считались естественными, когда право приобретается в отношении вещей, никому ранее не принадлежавших, в силу фактического овладения ими. К естественным способам мусульманские юристы относили захват военной добычи у немусульман, которые не признавались субъектами права. Ханифиты, как и представители других школ, считали приобретение трофеев богоугодным делом, так как имущество освобождается из рук неверных. При производном способе приобретения право приобретателя основывается на праве предшествующего собственника. Вещи, уже кому-то принадлежавшие, приобретаются в собственность в силу передачи (таслим). Другими способами приобретения ханифиты считали наследование и куплю. Утрачивается право собственности либо в силу факта, либо в силу закона. В первом случае прекращение происходит, если вещь физически погибнет, собственник откажется от своего права, либо вещь исчезнет, попав в руки врага, а во втором – в результате изъятия вещи из оборота, вероотступничества собственника и т. д.

Шиитские школы были более склонны к обожествлению права собственности. Они толковали его как средство сближения с Богом и реализации религиозной морали в светских областях жизни. Право собственности, по мнению шиитов, есть связь с вещью, которая выражается как отношение «земли и всего, что на ней находится, к Богу и земли и всего, что на ней находится, к рабам Бога»1. В вопросах правоприменения шиитские правоведы в основном полагались на суннитские мазхабы. Так, джафариты (школа шиитского толка, названная по имени шестого имама Джафара ас-Садика) настолько переняли учение аш-Шафии, что некоторые правоведы считают их пятой школой суннитского толка. Зейдиты (шиитское течение, признававшее истинным имамом Зейда ибн Али) в основном полагались на учение Абу Ханифы и по некоторым отдельным вопросам были согласны с аш-Шафии.

В целом для мусульманских правовых школ характерно придание праву собственности теологического смысла, что отражалось на разработке института собственности в материальном праве.

1.3. Особенности частной собственности в мусульманском праве

Суннитские правоведы (прежде всего хафиниты) обосновывали необходимость частной собственности, считая, что она установлена изречением Корана: «Он (Бог) сотворил для вас все, что есть на земле» (Коран II, 27). Священный закон, по их мнению, предоставляет каждому мусульманину право приобретать всякое движимое и недвижимое имущество. Лишь наиболее крайние шиитские школы отрицали право частной собственности, устанавливая границы наследственной собственности в виде нисаба – минимума средств, которые необходимы для обеспечения мусульманской семьи в течение года. Такой подход вытекал из прямого толкования Корана, его положения о том, что стремление к мирским благам ведет к духовному упадку и моральной деградации личности. Давая праву собственности отнюдь не правовое, а морально-религиозное обоснование, крайние шииты приходили порой к интересным нормам. Например, собственностью считались и жены мусульман, поскольку в соответствии с нормами шиизма каждый мусульманин имеет право передать свою жену в дар мечети в качестве благодарности Богу за помощь в каком-либо деле.

Подавляющее же большинство шиитских правоведов считало собственность священной и признавало за каждым право на получение благ, дарованных природой. Все приобретенное человеком и его предками рассматривалось ими как законная собственность с точки зрения религии. Право частной собственности есть не что иное, как юридическая фикция в отношении к настоящему собственнику. Аллах, которому принадлежит все на небе и земле, предоставил людям возможность владеть и пользоваться имуществом. Отсюда следовало уважительное отношение к частной собственности. Из хадисов был выведен принцип о воздержании от всякого пользования, способного нанести вред другому человеку. Мусульманские юристы выделяли категории имущества, на которое может распространяться право частной собственности. К нему, в первую очередь, относились военные трофеи, продукты, полученные собственным трудом от использования природных ресурсов, результаты ремесленной деятельности. Не могли находиться в частной собственности земли и имущество немусульман, перешедшее к мусульманам мирным путем; имущество умерших, не оставивших наследника; до второй половины VIII века в частной собственности не могли находиться земельные участки.

Коран, подтверждая божественное происхождение права собственности, называет его священным. Исходя из этого, мусульманские правовые школы развили идею неприкосновенности частной собственности. В своих учениях юристы ссылались на хадисы (предания о делах и высказываниях Мухаммеда, составившие Сунну): «Вам недозволенно владеть имуществом другого мусульманина иначе, как по его сердечному на то согласию», «Тот, кто погиб, защищая свою собственность, является мучеником за дело веры»1. Переводя религиозно-этические установки на юридический язык, мазхабы выработали ряд норм, направленных на защиту права собственности: «приказ о распоряжении чужой собственностью недействителен», «никто не вправе распоряжаться собственностью другого лица без его разрешения», «никто не может присваивать имущество другого лица без правового основания»2. Преследуя задачу обеспечить целостность и сохранность имущества частных собственников, правоведы отрицали утрату права собственности в силу давности; не признавали находку основанием возникновения права собственности: утерянная вещь, где бы она не находилась, должна быть возвращена собственнику без каких-либо притязаний нашедшего на вознаграждение. Основным средством защиты являлось хакк даво – право притязания, которое по своему содержанию было аналогично индикационному иску в римской юриспруденции. Истцом мог быть только собственник, не имеющий фактического владения, а ответчиком – как добросовестный, так и недобросовестный владелец, независимо от того, находилось ли имущество в их владении в момент предъявления иска.

Неоднозначность учений мазхабов о праве собственности позволяет современным мусульманским идеологам, ссылаясь на ислам, говорить о правомерности как национализации, так и сохранения частной собственности. Большинство мусульманских политических и религиозных деятелей защищают принцип частной собственности, не допуская его нарушения ни при каких условиях. Как отмечал аятолла Шариатмадари, концепция «исламской экономики» предполагает уважение правительства к правам частных собственников: «Возможно, что у кого-то будет много капитала и богатства. Ислам ни у кого не будет отнимать этого силой»[12]. Радикальные шииты (например, последователи Р. Хомейни) признают законными все три формы собственности, закрепленные Конституцией Ирана (государственная, частная, кооперативная), однако Хомейни толкует понятие государственной собственности шире конституционного, основываясь на том же хадисе о принадлежности Богу земли и всего, что на ней находиться, на который опирались и мусульманские правоведы. В результате хомейнисты наделяют государство абсолютным правом собственности и контролем в отношении собственности, считая, что владением государства может быть любой вид собственности, если «…у власти в исламском государстве стоят хранители и знатоки божественных предписаний, а также наследия Мухаммеда»[13].

Таким образом, только крайние шииты не считали частную собственность самостоятельной формой собственности. В целом же право частной собственности получило признание большинства школ. В мусульманской мысли развита идея неприкосновенности частной собственности, получившая закрепление в нормах материального права.

1.4. Ограничение права собственности

В мусульманской правовой мысли широкое развитие получила идея ограничения права собственности. Дух ислама требовал от мусульман полной отдачи сил и средств во имя Бога и общества. Хотя собственность считалась священной и неприкосновенной, предполагалось, что мусульмане осуществляют свое право не столь в целях удовлетворения личных интересов, сколько во имя благополучия всего общества. Аллах запретил мусульманам приобретение доходов посредством ростовщичества (рибы): «Те, кто пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это – за то, что они говорили: ведь торговля – то же, что рост. А Аллах разрешил торговлю и запретил рост» (Коран II, 276). Другой пример: «О вы, которые уверовали! Не пожирайте роста, удвоенного вдвойне, и бойтесь Аллаха, – может быть, вы окажетесь счастливыми» (Коран III, 125). Ростовщичество квалифицировалось суннитскими и шиитскими богословами как великий грех. «Один дирхем от риба хуже семидесяти прелюбодеяний», – говорили шииты[14]. В иерархии исламских грехов риба занимала третье место – после неверия в Бога и дружбы с его врагами.

Борьба с ростовщичеством ведется в мусульманских странах и в настоящее время. Исходя из запрета рибы, шииты осудили банковский процент. Однако добиться практической реализации беспроцентных банковских операций не удалось, и банкам было разрешено получать прибыль под условием использования ее на общественные нужды, которое успешно обходится современными кредитными организациями.

Из признания того, что верховное право собственности принадлежит Аллаху, исходит идея вакфа – так называемой религиозной собственности. Как пишет барон Торнау в своем сочинении, появление вакфа было связано с завоевательными войнами, в результате которых к Арабскому халифату в VII–VIII веках были присоединены огромные территории из бывших византийских и персидских владений. Всякая покоренная неприятельская земля становилась вакфом – неприкосновенной и обращалась в пользу всего мусульманского общества. «Так поступил Омар с землями в Египте, Сирии и Персии: он не разделил этих земель между мусульманами, а обратил их в вакф или хабусь»1, – отмечал Торнау. Мусульманские правоведы считали, что при обращении в вакф имущество возвращается к Богу, людям же предоставляется лишь право пользования в религиозных целях. Все школы сходились во мнении, что только на Аравийском полуострове (собственно земле халифата) может существовать право собственности; все прочие страны, подчиненные владычеству ислама вследствие завоевания или добровольного присоединения, являются землями податными и «посему, по точному смыслу и узаконению ислама, должны считаться вакф»2. На этом же основании на присоединенных территориях может существовать одно право пользования, а не собственности на землю, так как неправоверный, подчиненный силой оружия, считается свободным, земли же его предоставляются ему в пользование и считаются собственностью всего мусульманского общества.

С течением времени институт вакфа стал применяться не только в отношении земель, но и другого имущества. Мусульманские законоведы определяли вакф как посвящение какого-либо имущества религиозной или благотворительной цели, что влекло за собой исключение его из гражданского оборота. Доход же от этого имущества должен был употребляться на благотворительные дела: содержание мечетей, приютов для бедных. Собственник, передавая свое имущество в вакф, сохранял за собой правомочия владения и пользования; право распоряжения терялось жертвователями, но и не приобреталось вакфополучателями. Считая, что право собственности возникает на имущество, которое никогда никому не принадлежало, а также на имущество, бывшее во владении кого-либо, но затем вышедшие из владения, мусульманские юристы отмечали, что есть предметы, которые, хотя и вышли из владения по воле собственника, не могут считаться свободными – это имущество, посвященное на богоугодное дело – вакф. Действием этим «имущество возвращается к первому, единственному собственнику и посему никакому отчуждению подлежать не может»1. Следует согласиться с мнением У. Ахмеджанова в том, что мусульманский вакф в отношении неотчуждаемости аналогичен церковному имуществу западной Европы с ее правом мертвой руки (main morte)2. Вакфы отличались от последнего тем, что церковное имущество могло быть отчуждаемо императором, а также по договорным сделкам (для уплаты долгов, на выкуп пленных), тогда как вакфная собственность не могла быть отчуждена ни под каким предлогом, и в отношении этого имущества ни собственник, ни имам не имели права распоряжения.

В учениях различных школ по этому вопросу наибольшее различие было связано с трактовкой правового положения вакфа. По мнению суннитских правоведов имущество становилось вакфной собственностью после фактической передачи этого имущества лицу, в чью пользу назначен вакф. Абу Ханифа утверждал, что в вакф можно обращать только недвижимое имущество, аналогичной точки зрения придерживался маликитский и ханбалитский мазхабы. Только законоведы школы аш-Шафии считали возможным установление вакфов как на недвижимую, так и на движимую собственность. Договор передачи имущества в вакф, по их мнению, считается действительным в том случае, когда преследуется дозволенная и благородная цель. Лицо, передававшее свою вещь в вакф, теряло на нее право собственности и сохраняло за собой, членами своей семьи или третьими лицами лишь право управления вакфным имуществом.

Шиитские правоведы считали, что вакф возникает с момента устного или письменного заявления лица, передававшего свое имущество для пользования в благотворительных целях. Шииты не признавали установление семейного вакфа – в пользу потомков. Некоторые законоведы считали, что любое имущество после смерти человека должно «вернуться к Богу», т. е. быть передано в вакфную собственность. Однако эта точка зрения оспаривалась тем, что Коран установил правила наследования. Так же, как и аш-Шафии, шииты считали, что предметом вакфа может быть любое имущество. Часть из них признавала недопустимым продажу вакфного имущества даже в необходимых случаях. По мнению других, для достижения цели вакфа, создание которого считалось благородным делом, допускается продажа или обмен данного имущества. Никто не имел права устанавливать вакф в свою пользу или в пользу членов своей семьи. Но, согласно шиитскому толку, жертвователь имел право выделить имущество для построения и содержания для себя гробницы или на расходы по молитвам.

Институт вакфа получил в мусульманских государствах широкое распространение. В Сирии, где сунниты (шафииты и ханбалиты) численно преобладают над шиитами, институт вакфа был ликвидирован только в 1949 году. В Ливане закон 1947 года ограничил долю семейного имущества, которое может быть выделено в вакф, и упразднил передачу земель в вакф навечно. В Иордании и Иране, где шиизм является официальной государственной религией, институт вакфа существует до сих пор. Доходы от собственности мечетей считаются в этих странах общественными вакфами и расходуются на благотворительные цели. Разногласия по поводу принадлежности вакфного имущества к государственной или общественной собственности объясняются тем, что вакф представляет собой институт ограничения права собственности, распространяющий свое действие на любую форму собственности.

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

НА ПРИРОДНЫЕ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ) РЕСУРСЫ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ

2.1. Формы собственности на природные ресурсы

Так как в Коране вопросам о собственности не уделено отдельного внимания, то и в мусульманском праве собственность никогда не составляла специального предмета исследований. Вопросы собственности разбросаны по разным частям мусульманского права: имущественные отношения, связанные с наследованием, относятся к разделу наследования, имущественные споры, возникающие между супругами при разделе имущества, относятся к семейному праву и т. д.

С давних времён существует спор между учёным‑правоведами всех стран: есть ли частная собственность в мусульманском праве. Многие работы труды российских международников‑юристов посвящались, целые докторские диссертации защищались с доказательством того, что частной собственности в мусульманском праве нет. С другой стороны, в мусульманском праве говорится, что человек может распоряжаться частной собственностью, принадлежащей ему, и никто другой не может пользоваться этой его собственностью без легальных на то оснований.[15]

В мусульманском праве существует двойственный подход к понятию собственности: с одной стороны мусульманское право исходит из того, что существует право собственности как право защищенное, с другой - близость мусульманского права к концепции права собственности как социальной функции (возможность изъятия собственности ради общественных интересов). Таким образом, в мусульманском праве есть понятие собственности, но собственность - не абсолютна и не неприкосновенна.

Например, ислам говорит, что любая вещь, находится во владении человека временно, и если он не распоряжается ею, то в целях высшей справедливости собственником вещи может стать другой человек, которому она принесёт больше пользы.

Например, один человек отдаёт на время другу свою библиотеку из тысячи томов, которая этому человеку не приносит никакой пользы и не используется им. Эта библиотека может принудительно быть изъята государством, конечно, за определённую компенсацию её владельцу, т. к. с позиции Аллаха так справедливее.

Долго существуют споры по поводу: есть ли в мусульманских странах собственность на землю. Согласно законам «любой человек, который нашёл необработанный участок земли и возделал его: посадил растения, собрал урожай и т. п. является собственником этой земли». Но этот же закон гласит: «Если участок земли никем не обрабатывается в течение 5 лет, то любой человек, обработавший её становится новым собственником этой земли, взамен старого».

Собственность на землю в мусульманском праве предполагает:

собственность на продукты земледелия;

неприкосновенность земельного участка.

Однако в Коране говорится, что вода, огонь и корм для скота являются общими. Никто не может себе присвоить то, что принадлежит всем мусульманам. Какое-то пастбище может быть в чьей-то земельной собственности. Но трава, растущая на нём, не является собственностью владельца этого участка земли. Трава может потребоваться проходящему мимо каравану, и он вправе без спроса подойти и накормить своих верблюдов. На территории чьих-то владений может протекать река. Вода в этой реке принадлежит всем, и любой может прийти к ней (по земле, которая принадлежит чужому владельцу без спроса у него об этом) и напиться.

Как отмечалось выше, мусульманское право очень близко к социальной функции собственности. В мусульманском праве очень развит институт изъятия частной собственности в общественных нуждах. Все вещи на земле, в том числе и сам человек созданы Аллахом, говорит Коран. Всё, чем человек обладает, дано ему Аллахом - на время, попользоваться. Аллах завещал правила высшей справедливости и наибольшей пользы, поэтому когда вещь переходит из частной собственности в общественное пользование, она возвращается к Аллаху.

В Европе только в конце XIX-начале XX веков начали появляться нормы, разрешающие изъятие государством земли из частного владения за справедливый выкуп в общественно необходимых случаях. Например, если через чьи-либо владения необходимо построить дорогу. Мусульманское право знало эти правила всё время своего существования и институт изъятия собственности был очень сильно развит во все времена. Маркс объясняет то, что торговля в Османской империи пришла в упадок: торговец не был защищён, в любой момент его имущество могли отобрать (за плату или без).

Мусульманскому праву характерны очень значительные коллективистские черты. Пророк Мухаммед завещал, что существуют три вещи, принадлежащие всем мусульманам – вода, огонь и подножный корм для скота. Человек может иметь в собственности древесину, дрова, и из них он может разложить костёр. Но он не будет собственником огня, потому что огонь не может быть собственностью. Любой путник, проходящий мимо, имеет право, даже не спрашивая на то разрешения, подойти к огню и согреться.

Рассуждая о причинах, по которым пророк Мухаммед назвал вышеперечисленные вещи принадлежащими всем людям, мусульманские правоведы решили, что выбор пал на них потому, что эти предметы являлись жизненно необходимыми для любого человека того времени. Потребности людей за прошедшие тысячелетия не изменились. Людям также нужно тепло, чтобы согреться; огонь, чтобы приготовить себе пищу; воду, чтобы напиться. Но сегодня человек получает огонь, тепло и пищу из других источников – из нефти, из газа, из угля. Сегодня они так же необходимы всем людям для выжигания, как когда-то огонь, вода и трава. Следовательно, природные ресурсы не могут принадлежать кому-то в отдельности. Этим объясняется долго существовавшая на протяжении ХХ века в арабских мусульманских странах концепция о принадлежности природных ресурсов всему мусульманскому народу, отрицание частной собственности на него. Некоторое изменение позиции в отношении ресурсов наблюдается с конца 70-х годов: они находятся в собственности. Один из собственников ‑ непосредственный частный владелец. Другой – мусульмане, народ.

2.2. Сущность и основные виды государственной собственности на землю и другие природные ресурсы

По принципу ислама, права собственности на землю не должно существовать. "По изречению Корана, вся земля составляет достояние Бога; следовательно, она прежде всего принадлежит ему одному; затем, по праву преемника — имаму, как тени Бога на земле. При покорении страны имам передает право на землю частным лицам, с обязательством платежа податей — ушре (десятины), зеката (налога в пользу бедных), хораджа (поземельного налога) и джезие (поголовной подати с неверных)" (Торнау, Perron). Согласно учению великих законоведов, земли в мусульманских странах делятся на три главные разряда:

I) святая земля (хиджаз) — Мекка, с областью ее — считается посвященной Богу. Ни один неверующий не смеет там селиться; никакое животное (за исключением вредных) не может быть там убиваемо на охоте; никакое дерево или растение, выросшее само собой, не может быть вырываемо. Жители платят с произведений земли одну десятину.

II) Земля, завоеванная мусульманами в священной войне. Туземцам оставляется П. пользования и владения ею, под условием платить поземельный налог, лежащий, однако, не на лицах, а на земле: если земля переходит во владение мусульманину, он также обязан платить эту повинность.

III) "Мильк", или мюльк — земли, владельцы которых приняли ислам до завоевания их мусульманами, или те, которые были поделены между мусульманами-победителями, после изгнания или избиения прежних владельцев; сюда относятся также "меват" — мертвые земли, никому не принадлежащие (см. ниже). На этой почве развилось турецкое законодательство о правах на поземельную собственность, с которым приходится считаться и русскому правительству в областях, отвоеванных от Турции. По Дустуру (турецкий кодекс о правах на земли), вся недвижимость в государстве делится на пять категорий; 1) фази-мирие, или имущество государственное, казенное, находящееся во владении и пользовании частных лиц и сельских обществ; 2) вакуф — имущества, доходы с которых обращаются на религиозно-благотворительные цели (см. Вакуф). Имущества фази-мирие и вакуфы находятся в постоянном и наследственном пользовании; отчуждаемы и даримы они могут быть не иначе, как с разрешения правительства; если они в течение трех последовательных лет оставляются без постройки, посева или укоса, они могут быть отобраны и проданы с торгов другому лицу; но если владелец фактически пользуется землей, она может быть отнята у него только в случае государственной или общественной в ней надобности, и притом за соответственное вознаграждение; 3) метруке — имущества, находящиеся в коллекгивном владении и пользовании сельских обывателей; сюда относятся балталыки — леса, которыми поселяне могут пользоваться для своих надобностей, яйлаги и кишлаги — летние и зимние пастбища. Жители других обществ обязаны за пользование пастбищами платить обществу-владельцу известную плату; 4) мюльк — единственная форма владения на праве полной собственности. Такими имуществами могут быть: а) земли под постройками, в размере не больше полдунама (100 кв. саж.), и б) постройки и садовые насаждения, сделанные владельцами земли; 5) меват — пустопорожние земли и леса, никому в пользование не отданные. По Хидае, меватом (по-арабски — мертвый) считается участок земли, не способный приносить доход вследствие недостатка воды или по другим физическим причинам. Мухаммед сказал: "Кто оживит мертвую землю, то земля эта принадлежит ему". Абу-Ханефа, ссылаясь на другое изречение пророка: "Ничто не законно для человека, кроме разрешенного имамом", поясняет, что земля может перейти в собственность "оживившего" ее только с разрешения имама. Оригинальную форму частного владения недвижимостью представляют бейлыки (в Крыму) — земля, принадлежащая целому дворянскому роду. Право пожизненного владения бейлыком принадлежит старшему в роде бею. Беи, в пределах своих бейлыков, до присоединения Крыма к России, пользовались не только вотчинными, но и некоторыми политическими правами. Родовой порядок наследования, в силу которого бейлык переходил не к нисходящим потомкам владельца, а старшему после него в роде, не мог не вредить правильному ходу хозяйства. В настоящее время существует только один бейлык (беев Яшлавских).

В настоящее время Ислам как никогда заинтересован в создании сильной и развитой экономики. Благоденствие максимально большего числа людей и социальную справедливость можно обеспечить только в экономически стабильном государстве.

Проф. в своей работе «Некоторые элементы исламской экономики» пишет, что исламская экономическая модель в общих чертах может быть сведена к нескольким равноценным в концептуальном отношении положениям, сформулированным на проходившей в ноябре 1988 г. в Тунисе под эгидой Лиги Арабских Государств научно-практической конференции по проблемам экономической системы ислама:

1) полное право собственности на все, что существует в мире, принадлежит только Аллаху (а через Него - всей мусульманской общине). Человек выступает лишь доверительным собственником имеющихся в его распоряжении богатств и благ;

2) все, что делает человек в этом мире, происходит с согласия и с ведома Аллаха;

3) частная собственность, которую утвердил ислам, ограничивается законными способами присвоения, расходования средств и уплатой финансовых долгов;

4) экономический порядок в исламе сочетает сбалансированность с социальной справедливостью[16].

Начало дискуссий о том, как может сочетаться доктрина ислама с практическими моделями экономики, относится к концу 50-х-началу 60-х гг. С конца 70-х гг. концепция исламской экономики развивается во взаимозависимости с проектами хозяйственных преобразований во всем мусульманском мире. И если до этого времени мусульманские ученые предпочитали ориентироваться на западные экономические модели, то семидесятые годы характеризуются возвратом к исламским ценностям. В 80-е гг. Иран, Пакистан, Судан предприняли попытки реализации исламских идей на практике (в том числе путем исламизации экономики). В разработке модели мусульманской экономики участвовали теологи из Пакистана, Египта, Саудовской Аравии. Попытки создания исламской экономики или ее отдельных элементов предпринимались в рамках Организации Исламская конференция (ОИК), а также на неправительственной основе.

Например, если брать сферу страхования, то в Хартуме (Судан) еще в 1978 г. в структуре ОИК был создан Институт по вопросам взаимного страхования, призванный регулировать отношения в области дозволенных видов страхования в умме (общине).

Концепция исламского экономического порядка и вытекающих из него прав в сжатом виде содержится во Всеобщей исламской декларации прав человека (ст. 15):

1) в своей хозяйственной деятельности все люди имеют право пользоваться природными богатствами. Это блага, дарованные Аллахом в интересах всего человечества;

2) все люди имеют право добывать средства к существованию в соответствии с Законом (Шариатом);

3) каждый человек обладает правом собственности, которой владеет индивидуально или совместно с другими лицами. Национализация некоторых экономических средств законна с точки зрения общественных интересов;

4) бедняки имеют право на определенную часть состояния богатых, установленную «закятом» и выделяемую в соответствии с Законом;

5) все средства производства должны использоваться в интересах всей общины (уммы), запрещается не принимать их в расчет или плохо ими распоряжаться;

6) для обеспечения развития сбалансированной экономики и защиты общества от эксплуатации исламский Закон запрещает монополии, чрезмерно ограничительную коммерческую деятельность, ростовщичество, использование принудительных мер при заключении сделок и публикацию лживой рекламы;

7) в обществе разрешены все виды экономической деятельности, если они не приносят вреда интересам общины (уммы) и не нарушают исламские законы и ценности»[17].

Согласно исламскому вероучению в основе получения материальных ресурсов (в том числе денег) лежит труд: «По свидетельству Рифа`а бин Рафи`: «Однажды Пророка спросили: «Какое из приобретений является лучшим?» Он сказал: «То, что человек приобрел трудом рук своих, а также то, что принесла ему добрая торговля»[18]. В Коране слово работа (ал-`амал) упоминается в 360 айатах, его синоним - ал-фи`ал - присутствует еще в 109 стихах[19]. Все вышеупомянутые айаты подчеркивают необходимость работы. Не случайно ислам называют «религией действия»[20].

Работа в концепции ислама - нераздельная часть религии. Тот, кто честно зарабатывает себе на жизнь, достоин наивысшей похвалы. Результаты своего труда человек почувствует не только в этой, но и в будущей жизни, и ничто из его деяний не укроется от Аллаха (99:6-8).

Работа - это право и обязанность одновременно. Ислам предоставляет человеку право выбирать тот вид деятельности, который ему по душе. Индивид, однако, должен учитывать потребности общины в той или иной специальности. Так, совершенно бесполезной окажется профессия ювелира в голодном и нищем обществе, нуждающемся в производителях продуктов питания.

Любая непродуктивная работа запрещена шариатом. Более того, считается, что бесполезный труд приводит к неверию[21]. Не поощряется не только сознательное, но и вынужденное безделье. Поэтому для общества лучше не давать подачки бедным в виде пособий и дотаций, а предоставить им возможность заработать самим средства к существованию с учетом их пожеланий.

При выборе работы недопустима дискриминация. Все люди имеют равное право на труд. Однако работодатель должен принимать во внимание личные качества тех, кто ищет работу (таланты, опыт, склонности, навыки). Главный критерий хорошего работника - продуктивность его труда и полезность выполняемой им работы для общества.

Ислам защищает и тех, кто по возрасту или вследствие физических недостатков не способен трудиться (2:110, 2:254, 9:60, 73:20 и т. д.).

Другой богоугодный источник дохода - получение материальных ценностей вследствие заключения признаваемых шариатом сделок (дар, наследство, купля-продажа и т. д.). Таким путем происходит законный переход права собственности от одного лица к другому.

2.3. Договорные особенности прав собственности на энергетические ресурсы в мусульманском праве

Шариат уделяет огромное внимание защите права собственности. Например, за кражу в мусульманском деликтном праве существует жесткое фиксированное наказание – «...и вору и воровке рубите руку» (5:38), в то время как убийство человека не обязательно влечет за собой возмездие. По шариату, убийца может быть прощен родственниками убитого. Объясняется это тем, что кража входит в группу преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность, влекущих за собой фиксированное наказание - «хадд» (мн. ч. - «худуд»). Преступления этой категории направлены против интересов всей общины, нарушают права самого Аллаха.

Краеугольный камень исламской экономики - свобода заключения договора, поскольку почти все сделки основаны на договорно-правовой базе. Даже правитель государства при вступлении в должность должен заключать с мусульманской уммой (как правило, муджтахидов) договор, именуемый «мубай`а» (или «бай`а»), где оговорены права и обязанности главы государства и верующих по отношению друг к другу.

Не менее важен принцип соблюдения договоров. В Коране неоднократно подчеркивается требование соблюдать договоры (2:177, 5:1, 16:90-95, 17:34). Существует знаменитый хадис, что мусульмане связаны своими обязательствами. С этим согласны все мусульманские правоведы. Верующие должны равняться на Аллаха, который никогда не нарушает своих обязательств (2:80). Да и сам ислам - это не что иное, как договор с Богом (61:10-12).

Важную роль при заключении договора играет не только соблюдение необходимых формальностей (2:282), но и истинные намерения его участников. По свидетельству `Умара бин ал-Хаттаба, который передал слова Пророка: «Поистине, дела оцениваются по намерениям...». Например, если одна из сторон при заключении договора имела намерение обмануть своего партнера, такой контракт может быть признан недействительным, и обманщик будет обязан возместить нанесенный другой стороне ущерб.

Честность - первейшее условие для участников экономических отношений. В современном мире, особенно в масштабах мировой экономики, ориентация на честность партнера должна подкрепляться объективной информацией. Данное обстоятельство представляет существенную проблему для исламских финансовых учреждений, вынужденных часто тратить много времени и денег на получение необходимых сведений о потенциальном партнере. Все вышесказанное относится и к исламским страховым компаниям, которым для правильной оценки возможных рисков приходится добывать информацию не только о проектах, куда будут вложены полученные страховые взносы, но и о самих страхователях.

К сожалению, до сих пор не придумано действенных механизмов избежания контактов с сомнительными партнерами. Поэтому исламские финансовые учреждения предпочитают иметь дело с известными своей надежностью фигурами в бизнесе или теми субъектами рынка, которые заручились рекомендациями и поручительством от заслуживающих доверия юридических или физических лиц. Очевидно, что в масштабах мировой экономики такой подход чреват большими издержками.

По шариату человек - это лишь распорядитель собственности Всевышнего, который должен бережно относиться к имеющемуся у него богатству. Это отнюдь не значит, что он может обращать его в сокровище, копить деньги ради денег. Находящиеся в распоряжении индивида избыточные материальные блага должны использоваться в интересах всей мусульманской общины (уммы). Но прежде человек должен удовлетворить свои потребности, а также потребности своей семьи: «По свидетельству Абу Хурайры, который передал слова Пророка[22]: «Из всех динаров, которые вы расходуете на пути Господнем, те динары, что вы тратите на выкуп раба, те, что подаете как милостыню бедным, и те динары, что вы расходуете на жену и детей, - самыми ценными (для Аллаха) будут те, что вы тратите на свою семью»[23].

Считается, что тот человек, который усердно трудится, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым, более угоден Аллаху, чем тот, кто целые дни посвящает молитве, забывая о нуждах родных ему людей[24].

Богатство ради самого богатства осуждаемо шариатом как алчность (102:1-8, 104:1-9). В определенной степени, богатство - это испытание для верующего: «Для каждой общины людей предусмотрено испытание, испытание для моей общины - богатство»[25].

Материальные ресурсы верующего не должны использоваться для причинения другим людям вреда. А там, где между людьми существует имущественное неравенство, создается почва для эксплуатации человека человеком, что недопустимо с точки зрения ислама. Поэтому распоряжение накопленным богатством должно ограничиваться интересами других лиц. Например, в отношении некоторых видов природных ресурсов известный ханбалитский правовед ибн Кудама писал, что тот, кто первый нашел в бесхозной земле минерал, имеет первостепенное право в удовлетворении за его счет своих потребностей. Но он не должен забывать о других, - им также нужно предоставить возможность использовать природные ресурсы для своих нужд, поскольку все люди имеют право на богатства, дарованные Аллахом. Необходимо по возможности найти применение всему, что предоставил людям Всевышний. Пренебрежение же дарами Аллаха означает неблагодарность к Его дозволениям[26].

Кроме того, в целях ограничения богатства и установления справедливого порядка распределения общественного продукта исламом предусмотрены обязательные сборы и налоги (закят, хумс), а также те, выплата которых оставлена на усмотрение владельца собственности (инфак).

Осуждается и бессмысленная трата денег. Лицо, транжирящее деньги, может быть признано сафихом, т. е. не осознающим в полной мере, что делает. Имущество этого человека может быть передано под опеку общества или его представителей. Подопечный же будет пользоваться своим состоянием только в том объеме, в котором это необходимо для удовлетворения его первейших жизненных нужд: «И не давайте неразумным вашего имущества, которое Аллах устроил вам для поддержки, и наделяйте их из него, и одевайте их, и говорите им слово благое» (4:5).

Другое дело, если человек помогает людям (в том числе, материально), не ожидая от них вознаграждения, а лишь с целью угодить Аллаху. Такая деятельность только увеличит доходы благодетеля, и на всех законных сделках этого лица будет присутствовать милость и благословение Аллаха (концепция «барака»). Но если он отклонится от прямого пути в способах приобретения, владения и распоряжения своим богатством, то Всевышний лишит его «барака».

Концепция «барака» - это своего рода материальный и одновременно духовный побудитель для верующего совершать правильные поступки (в том числе и в экономической сфере). Стремление получить «барак» применимо не только к индивиду, но и ко всей умме[27]. Коран призывает верующих соревноваться в совершении добрых дел (23:61). Правоведы усматривают здесь дозволение Аллахом экономической конкуренции (разумеется, честной)[28].

Деньги должны постоянно находиться в обороте. Владельцу избыточных средств следует обратить внимание на нужды общества, чтобы умело и с пользой для уммы употребить свой капитал.

В исламе не допускается обмен неодинаковыми по номинальной стоимости суммами денег (как это имеет место при кредитной операции), использование ресурсов, если требуется их объединение, происходит через долевое участие их обладателей в прибылях и убытках делового предприятия. Прибыль участников напрямую и полностью зависит от конечного результата планируемой операции, правильности проведенной оценки ожидаемого дохода, перспектив конъюнктуры в данном сегменте рынка, управленческих и предпринимательских способностей партнеров по бизнесу. Все это в полной мере относится и к деятельности исламских страховых компаний.

Главное техническое отличие исламских финансов от господствующей в мире модели может быть сведено к отказу от ссудного процента. Это позволяет мусульманским экономистам вместо такого инструмента, как «цена денег», подверженного воздействию огромного числа субъективных и сугубо спекулятивных факторов, ввести более приемлемую категорию «эффективности капитала». Ресурсы, ориентируясь на норму доходности непосредственно, перетекают в те сектора экономики, потенциал которых наиболее положительно оценивается рынком.

Финансирование за счет собственных средств или мобилизация средств через прямое участие в капитале - основа исламской экономической системы. В последнее время все чаще высказывается мнение, что именно за финансированием за счет собственных средств будущее корпоративных финансов - в противоположность чуждому исламу долговому финансированию (через традиционный банковский кредит)[29]. Поэтому мусульманская экономическая теория, еще в VII в. сформулировавшая данный постулат, бесспорно, заслуживает тщательного изучения, особенно на фоне усиления в последнее время влияния этических ограничителей человеческой деятельности на процессы глобализации мировой экономики.

2.4. Право собственности на природные ресурсы в мусульманском праве

Вопрос права собственности на природные ресурсы в мусульманском праве наиболее разработан в трудах Так, например, в своей работе «Право собственности на природные ресурсы в мусульманском праве (на примере четырех суннитских мазхабов)»[30] он пишет, что: «право собственности на природные ресурсы стало разрабатываться факихами в первые же годы хиджры. Первым постулатом, своего рода преамбулой для любого права собственности по мусульманскому праву является невозможность существования абсолютной собственности какого-либо отдельного лица: «О да! Ведь лишь Аллах владеет всем, что на земле и в небе!..» (Коран, 10 : 55). Вместе с тем, в Коране часто встречается слово «амваль» (множественное число от слова «мааль»)[31], имеющее значение: имущество, добро (в значении собственность), что позволяет говорить о признании шариатом полного права собственности за людьми, с оговоркой, что только Аллах может даровать или лишить их этого права. Но данный вопрос скорее относится к области религиозной догматики, чем собственно права».

Главным условием для получения человеком права быть доверительным собственником шариат называет труд. Именно труд определяет право индивида на блага ближней, земной жизни. Если человек не работает, бездельничает без извиняющих причин, он не имеет права на часть общественного богатства. Все это относится и к праву собственности на природные ресурсы. Прежде, чем стать собственником природных ресурсов, необходимо их обнаружить.

пишет, что арабы знали не так много природных богатств, поэтому созданная ими классификация слишком проста. Арабы разделяли природные ресурсы на две категории:

1) Скрытые (араб. - батин). Сюда входило золото, серебро, железо, медь.

2) Видимые (араб. - захир), находящиеся на поверхности земли - лигроин, сера, вода. Отличительное свойство этой группы ресурсов - их доступность исследователю «в чистом виде», то есть отсутствие необходимости в их дальнейшей обработке с целью придания им нужных свойств. В эту же группу входят все жидкие минералы.

Со временем люди открывали новые природные ресурсы, менялись, соответственно, и критерии для определения права собственности на них. Однако общая схема, устанавливающая право собственности на полезные ископаемые, была сформулирована еще в первые годы хиджры. [32]

Далее приведем мнения четырех основных суннитских мазхабов на интересующую нас проблему. Посмотрим, что по этому поводу сказано в работе исследующего право собственности на природные ресурсы в мусульманском праве.

1) Ханафиты. Большинство факихов этого мазхаба считают, что право на природные ресурсы следует праву собственности на землю. Таким образом, собственник земли получает право владеть всем, что находится на земле и под землей, включая отдельные минералы, выплачиваемые в качестве закята (религиозного налога, взимаемого с мусульман). Если же земля принадлежит государству, то старатель должен получить разрешение от государства на разработку. В данном случае право собственности на добытые ресурсы должно определяться в договоре государства с физическим или юридическим лицом.

2) Шафииты. По мнению представителей этой школы, право собственности на природные ресурсы определяется в зависимости от их местонахождения. Если природные ресурсы были найдены на частной территории, то в случае со скрытыми элементами, право собственности на них принадлежит собственнику земли, который имеет возможность проводить их разработку. На данные ресурсы также распространяется закят. Если же на частной земле были обнаружены видимые элементы, то считается, что собственник земли не имеет исключительного права владеть ими, а может лишь сполна удовлетворить за их счет свои потребности[33].

Другое дело, когда скрытые ископаемые находятся в бесхозной земле. Только тот, кто приобретет право собственности на такую землю своим трудом (например, культивируя ее), сможет распоряжаться имеющимися в ней природными элементами. Соответственно, видимые ископаемые считаются либо res nullius, либо рассматриваются в качестве общественной собственности, над которой не может быть установлено чье-либо владение. В хадисе, переданном Абу Убайдом со слов Абьада ибн Хмаля, рассказывается о том, что Посланник даровал ибн Хмалю месторождение соли. Когда счастливый собственник удалился, окружавшие Пророка люди выразили ему свое удивление. Они сказали, что отдать месторождение соли равносильно тому, как если бы Мухаммад подарил кому-нибудь постоянно текущую воду. После этих слов Посланник Аллаха отобрал у Абьада ибн Хмаля дарованное месторождение[34].

3) Видимые минералы на государственной земле принадлежат обществу в целом. Частное владение такой землей запрещается. Если же появились желающие разрабатывать государственную территорию на предмет поиска скрытых природных ресурсов, то государство может выдать концессии и заключить с концессионерами договор об определении права собственности на добытые элементы.

4) Ханбалиты. По мнению факихов-ханбалитов, видимые природные ресурсы на любой земле (частной, государственной или бесхозной) принадлежат обществу и не могут быть предметом частной собственности. Неприемлемы любые способы овладения существующими в природе видимыми элементами, будь то: захват, открытие или получение их в виде дара правителя[35]. Ханбалиты считают, что право собственности на видимые минералы будет мешать нормальному функционированию общественной жизни. Согласно хадису Пророка, люди являются партнерами во владении тремя объектами потребления: водой, пастбищами и огнем[36].

Видный ханбалитский юрист Муваффак ад-Дин ибн Кудама указывает, что видимые природные ресурсы не являются составной частью земли, в которой они находятся. Из-за опасения, что монополия на такие минералы как соль, лигроин, сера и другие может принести вред обществу, ханбалиты настаивают, что видимые природные ресурсы не могут стать чьей-либо собственностью будучи обнаруженными вследствие культивации трудной для обработки земли (араб. - Ихьа) или на землях, дарованных правителем (араб. - Икта’а)[37].

Относительно скрытых природных ресурсов в бесплодной земле ибн Кудама говорит, что тот, кто нашел в такой земле минерал, имеет первостепенное право в удовлетворении своих потребностей. Вместе с тем, он не должен забывать про других и дать им тоже использовать природные ресурсы в своих нуждах. Стать собственником всех содержащихся в данной земле рудников такой человек может либо через Ихьа’ (т. е. культивируя трудно обрабатываемую землю, на которой находятся рудники), либо посредством Икта’а (получив их вместе с землей, на которой они находятся, в качестве дара правителя и с разрешения имама, а также в случае объявления этой территории ничейной). Таким образом, можно сделать вывод о том, что шариат признает приобретение права на рудник за лицом, первым его обнаружившим. И никто не сможет оспорить у него право владеть открытыми им месторождениями.

Маликиты, в отличие от ханафитов, считают, что собственность на природные ресурсы не следует праву собственности на землю. Все природные ресурсы должны принадлежать «умме» (т. е. мусульманскому обществу) и находиться под контролем имама. Доктрина исходит из того, что частная собственность на природные ресурсы может привести к неправильной эксплуатации и не-справедливому распределению имеющихся природных богатств. Современные правоведы маликитского мазхаба склонны считать, что государство должно владеть всеми природными ресурсами и нести ответственность за их освоение. Частные лица могут получить концессию от государства[38].

Данную позицию отражает и законодательство Судана - государства, где преобладает маликитский мазхаб. Закон о горной промышленности 1972 г. объявляет все ресурсы под землей и на шельфе собственностью государства. Однако в другом законодательном акте – Законе о гражданской сделке 1984 г. в статье 556 говорится, что собственник земли владеет всем, что находится на ее поверхности, а также на нижнем горизонте почвы, что отражает ханифитскую точку зрения. Примечательно то, что Закон о гражданской сделке не отменяет положений Закона о горной промышленности. Так что противоречий относительно права собственности на природные ресурсы не удается избежать и по сей день. Коллизии как внутри самого мусульманского права, так и между шариатом и существующей законодательной базой порождают массу трудностей, в том числе и отсутствие возможности у иностранных инвесторов вкладывать деньги в развитие горной промышленности исламских государств. Другим препятствием для иностранных инвесторов является монополия государства на природные ресурсы практически во всех мусульманских странах. Получается замкнутый круг. С одной стороны, финансовые условия, существующие в исламских государствах, способствуют развитию только государственной собственности на природные богатства, ибо частным инвесторам это будет не под силу. С другой стороны, провозглашение государственной собственности на природные ресурсы препятствует вложению иностранных средств в горную промышленность, а, стало быть, развитию экономики стран - обладательниц природных богатств. Как поступить в такой ситуации - решать самим исламским государствам, тем более что некоторые из них имеют большой опыт разрешения подобных проблем, не отступая, вместе с тем, от основ шариата (Саудовская Аравия, например). Важно отметить другое - мусульманское право в вопросе регулирования права собственности на природные богатства ничуть не уступает другим правовым системам по имеющимся у него правовым ресурсам, обладая, как и любая система права, определенными достоинствами и недостатками. Ликвидацией последних и должны заниматься опытнейшие правоведы-факихи.

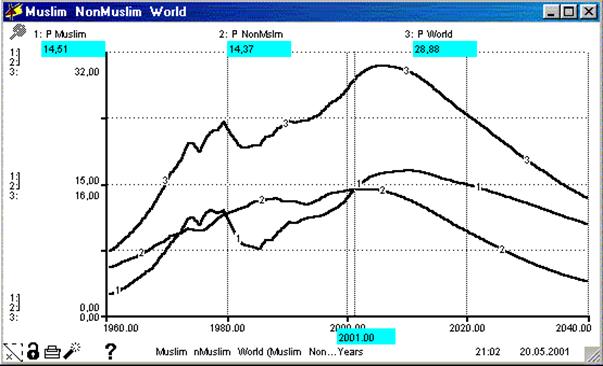

Мусульманские нации, добывающие нефть включают все нации "Аравийского полуострова", четыре Северо-Африканских нации, Индонезия, и нации "Каспийской области", плюс часть Западно-Африканских наций производства нефти. Прогноз #4 предсказывает, что Мусульманский/Не-мусульманский момент пересечения производства нефти, произойдет в 2001. После этого, Мусульманское национальное производство нефти составит 55.6% мирового общего количества в 2010; 61.0% в 2020; 67.5% в 2030; и 73.0% в 2040.

Рис. 1. Производство нефти в мусульманских и немусульманских странах и мире.[39]

Здесь Р обозначает годовое производство(добыча) нефти в Gb, миллиардах баррелей, 1 баррель=0,136 тонны.

Интересен факт, что в 2002г. Премьер-министр Малайзии заявил, что нефть может использоваться мусульманскими странами в качестве оружия защиты интересов мусульманского населения.