АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Тема 1. ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ

1.1. СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ

Информация — это результат отражения и обработки в человеческом сознании многообразия окружающего мира, это сведения об окружающих человека предметах, явлениях природы, деятельности других людей и т. д. Сведения, которыми обменивается человек через машину с другим человеком или с машиной, и являются предметом защиты. Однако защите подлежит не всякая информация, а только та, которая имеет цену. Ценной становится та информация, обладание которой позволит ее существующему и потенциальному владельцу получить какой-либо выигрыш: моральный, материальный, политический и т. д. Поскольку в человеческом обществе всегда существуют люди, желающие незаконным путем получить ценную информацию, у ее владельца возникает необходимость в ее защите.

Ценность информации является критерием при принятии любого решения о ее защите. Хотя было предпринято много различных попыток формализовать этот процесс с использованием методов теории информации и анализа решений, процесс оценки до сих пор остается весьма субъективным. Для оценки требуется распределение информации на категории не только в соответствии с ее ценностью, но и важностью. Известно следующее разделение информации по уровню важности:

1) жизненно важная незаменимая информация, наличие которой необходимо для функционирования организации;

2) важная информация — информация, которая может быть заменена или восстановлена, но процесс восстановления очень труден и связан с большими затратами;

3) полезная информация — информация, которую трудно восстановить, однако организация может эффективно функционировать и без нее;

4) несущественная информация — информация, которая больше не нужна организации.

На практике отнесение информации к одной из этих категорий может представлять собой очень трудную задачу, так как одна и та же информация может быть использована многими подразделениями организации, каждое из которых может отнести эту информацию к различным категориям важности. Категория важности, как и ценность информации, обычно изменяется со временем и зависит от степени отношения к ней различных групп потребителей и потенциальных нарушителей.

Существуют определения групп лиц, связанных с обработкой информации: держатель — организация или лицо — обладатель информации; источник — организация или лицо, поставляющие информацию; нарушитель — отдельное лицо или организация, стремящиеся получить информацию. Отношение этих групп к значимости одной и той же информации может быть различно: для одной — важная, для другой — нет. Например:

□ важная оперативная информация, такая, например, как список заказов на данную неделю и график производства, может иметь высокую ценность для держателя, тогда как для источника (например, заказчика) или нарушителя низка;

□ персональная информация, например медицинская, имеет значительно большую ценность для источника (лица, к которомх относится информация), чем для держателя ее или нарушителя;

□ информация, используемая руководством для выработки решений, например о перспективах развития рынка, может быть значительно более ценной для нарушителя, чем для источника или ее держателя, который уже завершил анализ этих данных.

Приведенные категории важности заслуживают внимания и могут быть применены к любой информации. Это также согласуется с существующим принципом деления информации по уровням секретности. Уровень секретности — это административная или законодательная мера, соответствующая мере ответственности лица за утечку или потерю конкретной секретной информации, регламентируемой специальным документом, с учетом государственных, военно-стратегических, коммерческих, служебных или частных интересов. Такой информацией может быть государственная, военная, коммерческая, служебная или личная тайна. Практика показала, что защищать необходимо не только секретную информацию. Несекретная информация, подвергнутая несанкционированным изменениям (например, модификации команд управления), может привести к утечке или потере связанной с ней секретной информации, а также к невыполнению автоматизированной системой заданных функций по причине получения ложных данных, которые могут быть не обнаружены пользователем системы.

Суммарное количество, или статистика несекретных данных, в итоге может оказаться секретным. Аналогично сводные данные одного уровня секретности в целом могут являться информацией более высокого уровня секретности. Для защиты от подобных ситуаций широко применяется разграничение доступа к информации по функциональному признаку. При одинаковой степени важности информации, обрабатываемой в системе обработки данных, информация делится в соответствии с функциональными обязанностями и полномочиями пользователей, устанавливаемыми администрацией организации—владельца АСОД.

|

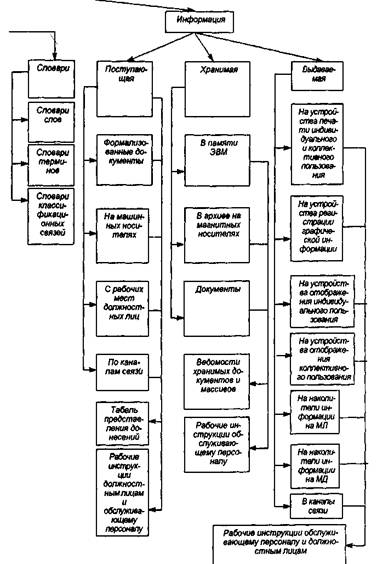

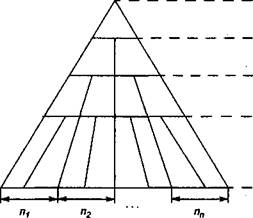

Рис. 1.1. Модель предмета защиты

В соответствии с описанными принципами деления информацию, обрабатываемую в АСОД, для иллюстрации можно по категориям важности и секретности представить в виде пирамиды, состоящей из нескольких слоев по вертикали. Вершиной пирамиды является наиболее важная информация, а фундаментом — несекретная информация, связанная с обработкой более важной (секретной) информации. Каждый слой данной пирамиды, поделенной на части по горизонтали, отражает принцип деления информации по функциональному признаку и полномочиям ее пользователей (рис. 1.1).

До последнего времени безопасность информации в АСОД понималась исключительно как опасность ее несанкционированного получения во все время нахождения в АСОД. В настоящее время безопасность интерпретируется еще и как безопасность действий, для осуществления которых используется информация. Принципиальные отличия расширенного толкования по сравнению с традиционным очень важны, так как вычислительная техника все больше используется для автоматизированного и автоматического управления высокоответственными информационными системами и процессами, в которых несанкционированные изменения запланированных алгоритмов и технологий могут иметь серьезные последствия.

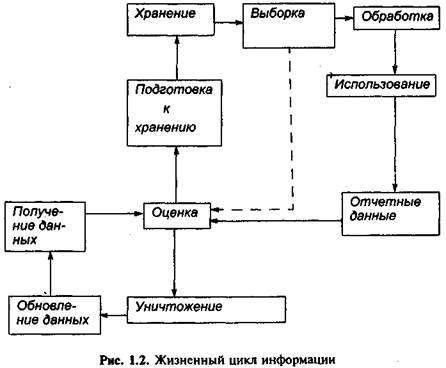

У информации в АСОД есть свой жизненный цикл, описание которого приведено в работе 1 (рис. 1.2).

У информации в АСОД есть свой жизненный цикл, описание которого приведено в работе 1 (рис. 1.2).

Полученная системой информация оценивается на достоверность и полезность. Часть информации уничтожается, а остальная подготавливается к хранению (систематизируется, преобразуется в удобную для хранения форму, сортируется по массивам хранения).

Из хранилища выбирается нужная в данный момент времени информация, обрабатывается и используется в необходимых целях. Полученные отчетные данные проходят тот же цикл. При выборке могут уничтожаться сведения, потерявшие интерес из-за их старения. Численные оценки старения информации, приводимые в литературе, довольно противоречивы. Время жизни информации определяется ее владельцем в процессе эксплуатации АСОД в конкретных условиях.

1.2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Известно, что информация может быть представлена в следующем виде:

• букв, символов, цифр;

• слов;

• текста;

• рисунков;

• схем;

• формул;

• графиков;

• таблиц;

• планов;

• чертежей;

• карт географических, топографических и т. д.;

• технологических карт;

• алгоритмов и т. д., которые, в свою очередь, могут быть представлены в виде:

• постоянных или переменных данных;

• команд;

• сообщений;

• справок;

• решений;

• приказов;

• распоряжений;

• заданий;

• отчетов;

• ведомостей;

• инструкций;

• комментариев;

• писем и записок;

• телеграмм;

• чеков;

• массивов;

• файлов и т. д.

1.3. МАШИННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Информация, воплощенная и зафиксированная в некоторой материальной форме, называется сообщением. Сообщения могут быть непрерывными и дискретными (цифровыми).

Непрерывное сообщение представляется некоторой физической величиной (электрическим напряжением, током и т. д.), изменения которой отображают протекание рассматриваемого процесса. Физическая величина, передающая непрерывное сообщение, может принимать любые значения и изменяться в произвольные моменты времени. Таким образом, в непрерывном сообщении конечной длины может содержаться большое количество информации.

Для дискретных сообщений характерно наличие фиксированного набора отдельных элементов, из которых в дискретные моменты времени формируются различные последовательности элементов. Важным является не физическая природа элементов, а то обстоятельство, что набор элементов конечен и потому любое дискретное сообщение конечной длины передает конечное число значений некоторой величины, а следовательно, количество информации в таком сообщении конечно.

При дискретной форме представления информации отдельным элементам ее могут быть присвоены числовые (цифровые) значения. В таких случаях говорят о цифровой информации, а вычислительные машины и системы, использующие цифровую форму представления информации, называются также цифровыми.

Элементы, из которых состоит дискретное сообщение, называют буквами или символами. Набор этих букв (символов) образует алфавит. Здесь под буквами в отличие от обычного представления понимаются любые знаки (обычные буквы, цифры, знаки препинания, математические и прочие знаки, цвета сигнальных ламп и др.). Число символов в алфавите называется объемом алфавита. Объем алфавита определяет количество информации, доставляемой одним символом сообщения. Если алфавит имеет объем А и в любом месте в сообщении равновероятно появление любого символа, то доставляемое символом количество информации можно определить как [46]:

(1.1)

(1.1)

Дискретное сообщение можно разбить на группы символов и назвать эти группы словами. Длина слова определяется количеством содержащихся в нем символов.

В вычислительной технике широко используется однородное представление информации, при котором в вычислительной системе или отдельных ее частях все слова имеют определенную длину. Однородное представление информации упрощает обмен ею и конструкцию устройств вычислительной системы.

В алфавите объемом А можно представить N различных слов длиной S, где по [46]:

![]() (1.2) Тогда количество информации, содержащейся в слове, равно:

(1.2) Тогда количество информации, содержащейся в слове, равно:

(1.3)

(1.3)

Выражение (1.3) справедливо, если вероятности появления в сообщении любого слова (и символа) равны и не зависят от предшествующих слов (и символов).

Неравномерность появления символов, наличие взаимной зависимости символов в сообщении, как это имеет место, например, при передаче смысловых сообщений (текста), является причиной того, что количество информации в одном символе уменьшается.

Связь между символами сообщения создает избыточность информации. В языке избыточность носит естественный характер. Однако в вычислительных системах широко применяется искусственная избыточность при кодировании сообщений, которая позволяет контролировать и устранять ошибки при передаче информации по линиям связи, а также между отдельными устройствами цифровой вычислительной системы.

В цифровых вычислительных машинах и системах широко употребляется двоичный алфавит, имеющий лишь два символа — 0 и 1. Его применение упрощает техническую реализацию устройств вычислительной техники. Любое дискретное сообщение, выраженное в некотором алфавите, переводимо в двоичный алфавит, если длина двоичного слова отвечает формуле

(1.4)

(1.4)

Современные вычислительные системы обрабатывают не только числовую, но и текстовую, иначе говоря, алфавитно-цифровую информацию, содержащую цифры, буквы, знаки препинания, математические и другие

символы. Именно такой характер имеет экономическая, планово-производственная, учетная, бухгалтерская, статистическая и другая информация, содержащая наименование предметов, фамилии людей, числа и т. д.

Характер этой информации таков, что для ее представления требуются слова переменной длины. Применение для записи алгоритмов и автоматизация программирования алгоритмических языков делают необходимым ввод в машину и вывод наряду с общеупотребительными еще и некоторых специальных символов.

Деловая информация в среднем содержит вдвое больше цифр, чем букв. Поэтому наряду с общей системой кодирования алфавитно-цифровых символов в ЭВМ сохраняют также отдельную систему кодирования для десятичных цифровых данных.

В последние годы наибольшее распространение получило представление информации посредством восьмиразрядного слога, называемого байтом.

При помощи восьмиразрядного слога можно кодировать 256 различных символов. Несколько байтов образуют слова.

ЭВМ производит обработку информации, состоящую в ее запоминании, передаче из одних устройств в другие, выполнении над информацией арифметических и логических преобразований. Процесс обработки информации автоматизирован при помощи программного управления. Программа представляет собой алгоритм переработки информации, записанной в виде последовательности команд, которые должны быть выполнены машиной для получения искомого результата.

Используемые человеком при научно-технических расчетах, обработке экономической, планово-производственной и другой информации, при программировании задач натуральные формы представления и натуральные единицы информации существенно отличаются от форм представления и единиц информации в машине.

С целью ознакомления с систематизацией сведений по кодированию информации в ЭВМ рассмотрим иерархию натуральных и соответствующих машинных единиц информации (в порядке возрастания размеров единиц информации) [46]:

|

Натуральные единицы информации |

Машинные единицы информации |

|

Разряд |

Разряд |

|

Символ |

Байт |

|

Поле (число, реквизит) |

Слово |

|

Запись |

Фраза (запись) |

|

— |

Блок |

|

Массив |

Файл |

|

— |

Том |

Поле — группа символов, имеющих определенное значение и подвергающихся обработке за одну и ту же арифметическую или логическую операцию.

Этому определению соответствуют: многоразрядное число, команда, группа символов, обозначающих определенный признак-реквизит какого-либо объекта (например, фамилия или год рождения некоторого лица, наименование детали, вес ее и т. д.).

Запись — представляет собой группу полей, описывающих признаки (свойства, характеристики, параметры) некоторого объекта. Например, строка экзаменационной ведомости, приведенная на рис. 1.3.

Каждый из реквизитов (признаков) — фамилия, номер зачетной книжки и т. д. — является полем. Поля объединены тем, что относятся к определенному студенту.

|

Фамилия |

№ зачетной книжки |

Дисциплина |

Оценка |

|

Степанов |

27305 |

ЭВМ |

5 |

Рис. 1.3. Экзаменационная ведомость

Массив — объединение записей, описывающее некоторое множество объектов (например, экзаменационная ведомость или их совокупность).

Словом называют группу символов (разрядов) в памяти ЭВМ, соответствующую некоторому полю. Обычно термин "машинное слово" относят к коду определенной длины, который считывается из ОЗУ или записывается в ОЗУ за одно обращение. Машинное слово может представлять собой двоичное число с плавающей или фиксированной запятой, команду, несколько слогов (байтов). Машинное слово может также содержать дополнительные разряды (разряд контроля по четности, разряды защиты памяти и др.). Обычно машинное слово, в частности команда, содержит целое число байтов.

Машинная единица информации, соответствующая натуральной единице — записи, называется фразой (или также записью). Она может занимать несколько машинных слов.

Блоком называют группу фраз (записей), расположенных компактно (без промежутков) на носителе внешнего ЗУ и записываемых на носитель из ОЗУ, а также считываемых с носителя в ЗУ одной командой. Среди натуральных единиц информации нет единицы, соответствующей блоку. Место в запоминающем устройстве на машинной ленте, в котором хранится группа слов, составляющих блок, называется зоной.

Информационному массиву соответствует машинная единица информации — файл. Файл состоит в общем случае из нескольких блоков.

Томом называется машинная единица информации, соответствующая пакету дисков.

1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЦЕССЫ ЕЕ ОБРАБОТКИ В АСОД

Как было показано выше, в вычислительных системах информация представляется в двоичном алфавите. Физическими аналогами знаков этого алфавита служат физические сигналы, способные принимать два

хорошо различимых значения, например электрическое напряжение (потенциал) высокого и низкого уровня, отсутствие и наличие импульса то-ка, противоположные по знаку значения напряженности магнитного поля и т. п.

Непременным требованием к физическим аналогам двоичного алфавита является возможность надежного распознавания двух различных значений сигнала, которые при описании законов функционирования схем обозначаются символами 0 (нуль) и 1 (единица).

В схемах цифровых устройств переменные и соответствующие им сигналы изменяются и воспринимаются не непрерывно, а лишь в дискретные моменты времени — по тактовым импульсам.

В цифровых устройствах применяют три способа физического представления информации: потенциальный, импульсный и динамический. Слово может быть представлено последовательным или параллельным способом (кодом). Устройства последовательного действия работают медленнее, чем параллельного. Однако устройство параллельного действия требует большего объема аппаратуры. В вычислительной технике применяются оба способа в зависимости от требований, предъявляемых к конкретному изделию.

Информация в вычислительной системе подвергается различным процессам: вводу, хранению, обработке и выводу.

Ввод информации в вычислительную систему осуществляется с перфокарт, перфолент, магнитных лент, барабанов, дисков, с помощью универсальной и формализованной клавиатуры, специальных пультов, электрических пишущих машинок и т. д.

Хранение информации производится на запоминающих устройствах: кратковременное — в ОЗУ и в различных регистрах памяти, выполненных на полупроводниковых приборах, магнитных элементах; долговременное — во внешних запоминающих устройствах, выполненных на магнитных лентах, барабанах, дисках (жестких типа "винчестер" и мягких — ГМД), ЦМД и т. д.

Обработка информации в вычислительной системе производится в соответствии с принятой в данной системе системой команд, алгоритмами, определяемыми программным обеспечением и командами, поступающими с внешних устройств управления.

Вывод информации производится на внешние устройства связи и регистрации информации без ее визуального отображения (на указанные выше запоминающие устройства) и устройства с отображением: печатающие устройства, индикаторы, табло и другие устройства индивидуального и коллективного отображения. Выбор метода обработки информации определяется характером решаемых задач, особенностями используемой информации, а также параметрами технических средств автоматизации и возможностями программного обеспечения вычислительных средств.

Информационные процессы в системах обработки данных типа АСУ можно условно разделить на три группы [14]:

• информационно-справочное обеспечение должностных лиц органов управления;

• информационное обеспечение расчетных задач;

• обслуживание информационной базы АСУ.

• Эти процессы реализуют должностные лица органов управления и обслуживающий персонал АСУ с помощью аппаратных средств автоматизации и связи, программного обеспечения и информационной базы АСУ.

По степени стабильности информацию делят на условно-постоянную и переменную. К условно-постоянной информации относятся данные, которые в течение длительного времени не меняются. По использованию в процессах управления вся информация делится на нормативную, справочную, плановую, оперативно-производственную, отчетную и аналитическую.

Обработанная информация выдается должностным лицам непосредственно на их автоматизированные средства управления и контроля (на устройства печати и отображения индивидуального пользования) либо на устройства выдачи коллективного пользования (АЦПУ, устройства регистрации графической информации, устройства наглядного отображения коллективного пользования).

На объектах АСУ накапливаются и хранятся большие объемы информации, как документальной (в виде обычных документов), так и на машинных носителях. Например, общий объем хранимой на машинных носителях информации в АСУ может достигать 300 млн знаков [14].

Документальная информация содержит:

• ведомость учета хранимых документов;

• табуляграммы учета информации, хранимой на машинных носителях;

• документы, прошедшие обработку на объекте АСУ;

• ведомость регистрации запросов должностных лиц и обслуживающего персонала на получение справок из ЭВМ и решение задач;

• ведомость регистрации выдаваемой информации и другие документы.

На машинных носителях хранятся:

• информационные массивы общего информационного поля;

• архивные данные;

• программные блоки, файлы, тома.

Информационные массивы общего информационного поля используются для выдачи различных справок по запросам, а также для информационного обеспечения расчетных задач.

В состав архивных данных входит информация, которая в данный момент в работе системы не участвует, но может понадобиться для восстановления или замены массивов, документирования работы системы и т. д.

Информационное единство в АСУ обеспечивается следующим путем

• создания системы классификации и кодирования информации;

• разработки и внедрения унифицированных систем документации;

• унификации принципов построения нормативов и их обновления;

• унификации системы показателей для обеспечения сопоставимости во времени и по различным качественным и количественным признакам;

• регламентации потоков информации по направленности, объему, периодичности, достоверности и срочности;

• унификации порядка формирования и обработки данных.

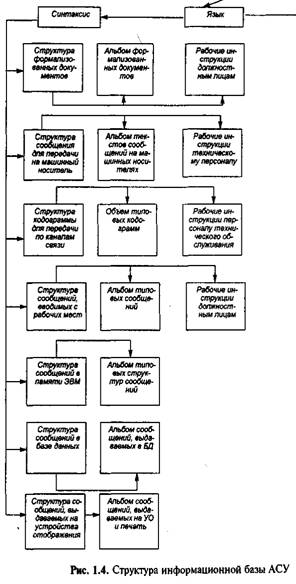

Примером классификации и унификации информации может служить приведенный на рис. 1.4 состав информационной базы АСУ [14].

Физическое представление информации и процессы ее обработки говорят о том, что реализация системы защиты информации должна быть направлена также на защиту содержащих ее аппаратных и программных средств, составляющих автоматизированную систему обработки данных. Из этого не следует, что предметом защиты являются только ресурсы вычислительной системы, как иногда считают многие специалисты.

Понятие "ресурсы" в широком смысле этого слова подразумевает "запасы чего-либо, возможности и т. д.". В этом смысле в вычислительных системах под "ресурсами" понимают программные и аппаратные средства обработки, хранения и передачи информации, которых может хватить или не хватить вообще или в данный момент времени. Поэтому понятие "ресурсы" не может иметь описанные выше свойства информации и некоторые свойства средств ее обработки. Как можно заметить, предмет защиты в этом случае выходит за рамки этого понятия. Некоторые специалисты это сочувствовали и ввели понятие "информационные ресурсы", еще более усугубив положение.

В буквальном смысле это понятие с учетом сказанного выше приобретает значение "информационных запасов". Информация не материальна и не может быть расходным материалом (исключение составляют "запасы знаний" — но это совсем другое понятие). Некорректность применения такого понятия очевидна.

Кроме того, информация может быть защищена без аппаратных и программных средств защиты с помощью криптографического преобразования. При этом нарушитель имеет доступ к аппаратным и программным средствам, а к информации доступа не имеет.

Информация — это предмет собственности. Она может быть собственностью владельца АСОД; собственностью государства; той или иной организации, фирмы, частной или общественной; личной собственностью человека, доверившего ее владельцу АСОД. А там, где наступает и кончается право собственности, должны быть четкость, ясность и определенность. Соблюдение гарантий этих прав и обеспечивает безопасность информации.

1.5. ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

По существу сфера безопасности информации — не защита информации, а защита прав собственности на нее. Попробуем это показать на материалах работы [76].

Рассмотрим особенности информационной собственности.

Исторически традиционным объектом права собственности является материальный объект. Фактически право собственности до настоящего времени являлось вещным правом.

Информация не является материальным объектом, информация — это знание, т. е. отражение действительности в сознании человека (причем истинное или ложное отражение — не существенно, важно, что в сознании). В дальнейшем информация может воплощаться в материальные объекты окружающего нас мира.

Не являясь материальным объектом, информация неразрывно связана с материальным носителем;, это — мозг человека или отчужденные от человека материальные носители, такие, как книга, дискета и другие виды "памяти" (запоминающие устройства).

С философской точки зрения, видимо, можно говорить об информации как об абстрактной субстанции, существующей сама по себе, но для нас ни хранение, ни передача информации без материального носителя невозможны.

|

БАЗА АСУ |

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

|

|

Как следствие, информация как объект права собственности копируема (тиражируема) за счет материального носителя. Материальный объект права собственности некопируем. Действительно, если рассмотреть две одинаковые вещи, то они состоят из одинаковых структур, но материально разных молекул. А информация при копировании остается той же, это — то же знание, та же семантика.

Как следствие, информация как объект права собственности легко перемещается к другому субъекту права собственности без очевидного (заметного) нарушения права собственности на информацию. Перемещение материального объекта к другому субъекту права собственности неизбежно и, как правило, влечет за собой утрату этого объекта первоначальным субъектом права собственности, т. е. происходит очевидное нарушение его права собственности.

Опасность копирования и перемещения информации усугубляется тем, что она, как правило, отчуждаема от собственника, т. е. хранится и обрабатывается в сфере доступности большого числа субъектов, не являющихся субъектами права собственности на эту информацию. Это, например, автоматизированные системы, в том числе и сети.

Рассмотрев особенности информации как объекта права собственности, подчеркнем, что в остальном информация, очевидно, ничем не отличается от традиционных объектов права собственности.

Право собственности включает три правомочия собственника, составляющих содержание (элементы) права собственности: право распоряжения; право владения; право пользования.

Субъект права собственности на информацию может передать часть своих прав (распоряжение), не теряя их сам, другим субъектам, например "хранителю", т. е. владельцу материального носителя информации (это — владение или пользование) или пользователю (это — пользование и, может быть, владение).

Для информации право распоряжения подразумевает исключительное право (т. е. никто другой, кроме собственника) определять, кому эта информация может быть предоставлена (во владение и пользование).

Право владения подразумевает иметь эту информацию в неизменном виде. Право пользования подразумевает право использовать эту информацию в своих интересах.

Таким образом, к информации, кроме субъекта права собственности на эту информацию, могут иметь доступ другие субъекты права собственности как законно, санкционированно (это — субъекты права на элементы собственности), так и незаконно, несанкционированно. Возникает сложная система взаимоотношений между этими субъектами права собственности.

Эти взаимоотношения должны регулироваться и охраняться, так как отклонения от них могут привести к перемещению информации, что влечет за собой нарушение права собственности субъекта на эту информацию. Другими словами, речь идет о реализации права собственности на информацию. Под этим будем понимать государственную или частную (или государственно-частную) инфраструктуру, предотвращающую нарушение права собственности на информацию

В принципе, как и для любого объекта собственности, такая инфраструктура состоит из цепочки: законодательная власть — судебная власть — исполнительная власть (закон — суд — наказание).

Закон должен предусматривать ответственность и полномочия субъектов права собственности (на элементы собственности). Каждый такой субъект в рамках предоставленных ему собственником полномочий несет перед ним ответственность за предусмотренное законом и подтвержденное судом превышение этих полномочий, которое привело или могло привести к нарушению права собственности собственника информации.

Итак, несмотря на ряд особенностей, информация наряду с традиционными материальными объектами может и должна рассматриваться законом как объект права собственности.

Любой закон о собственности в целях защиты права собственника, зафиксировав субъекты и объекты права собственности, должен регулировать отношения между ними. Особенности регулирования этих отношений зависят от специфики объектов права собственности.

В рассматриваемом случае информационной собственности ввиду перечисленных выше особенностей информации как объекта права собственности (копируемость, перемещаемость, отчуждаемость) закон должен регулировать отношения субъектов, а также субъектов и объектов права собственности на информацию в целях защиты прав как собственника, так и законных владельцев и пользователей информации для защиты информационной собственности от разглашения, утечки — несанкционированного ознакомления с ней, ее обработки, в частности копирования, модификации или уничтожения [76]. Учитывая возможность хищения информации вместе с ее носителем, необходимо указать и на эту угрозу, в результате осуществления которой могут также произойти утечка и утрата информации. Под модификацией информации понимается несанкционированное ее изменение, корректное по форме и содержанию, но другое по смыслу.

Впервые в правовой практике России информация определяется в качестве объекта права в первой части Гражданского кодекса РФ (ст. 128), принятой Государственной Думой 21.10.94 г. Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.95 г. определено, что информационные ресурсы, т. е. отдельные документы или массивы документов, в том числе и в информационных системах, являясь объектами отношений физических, юридических лиц и государства, подлежат обязательному учету и защите как материальное имущество собственника (ст. 4.1, ст. 6.1). Этим же законом впервые вводится понятие документированной информации с ограниченным доступом (ст. 10.2), которая подразделяется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и конфиденциальную информацию (т. е. представляющую коммерческую, личную, служебную и другие тайны).

Таким образом можно определить цель обеспечения безопасности информации, которая заключается в защите прав собственности на нее, и задачи безопасности информации, которые заключаются в защите ее от утечки, модификации и утраты.

1.6. ИНФОРМАЦИЯ КАК КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Понятие "коммерческой тайны" введено в нашу практику с 1 января 1991 г. статьей 33 закона "О предприятиях в СССР", которая гласит:

"1. Под коммерческой тайной предприятия понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, технологией, управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение (передача, утечка) которых могут нанести ущерб его интересам.

2. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяются руководителем предприятия".

Для того чтобы иметь возможность контролировать деятельность предприятий, Правительство России выпустило 5 декабря 1991 г. постановление № 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну". В настоящее время готовится к выходу закон "О коммерческой тайне".

Порядок защиты государственной тайны регулируется Законом РФ "О государственной тайне" и постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности" от 4.09.95 г. № 000. Защита информации и прав субъектов в области информационных процессов и информатизации регулируется главой 5 Федерального закона РФ "Об информации, информатизации и защите информации", принятого Государственной Думой 25 января 1995 г.

Поскольку вопрос защиты государственной тайны хорошо рассмотрен и на этот счет имеется достаточно много материала (например, в журнале "Вопросы защиты информации" ВИМИ за 1995 г.), целесообразно в данной книге уделить некоторое внимание вопросу коммерческой тайны. Ниже приводятся предложения по ее содержанию для тех, кто впервые сталкивается с этой проблемой.

В приведенном ниже перечне сведения сгруппированы по тематическому принципу. Предлагаемое разделение на группы носит рекомендательный характер и может быть изменено в зависимости от специфики сведений, составляющих коммерческую тайну конкретного предприятия (организации). Сведения, включенные в данный перечень, могут быть коммерческой тайной только с учетом особенностей конкретного предприятия (организации).

1. Сведения о финансовой деятельности:

прибыль, кредиты, товарооборот;

финансовые отчеты и прогнозы;

коммерческие замыслы;

фонд заработной платы;

стоимость основных и оборотных средств;

кредитные условия платежа;

плановые и отчетные калькуляции.

2. Информация о рынке:

цены, скидки, условия договоров, спецификация продукции;

объем, история, тенденции производства и прогноз для конкретного продукта;

рыночная политика и планы;

маркетинг и стратегия цен;

отношения с потребителями и репутация;

численность и размещение торговых агентов;

каналы и методы сбыта;

политика сбыта;

программа рекламы.

3. Сведения о производстве и продукции:

сведения о техническом уровне, технико-экономических характеристиках разрабатываемых изделий;

сведения о планируемых сроках создания разрабатываемых изделий;

сведения о применяемых и перспективных технологиях, технологических процессах, приемах и оборудовании;

сведения о модификации и модернизации ранее известных технологий, процессов, оборудования;

состояние основных и оборотных фондов;

размещение и размер производственных помещений и складов;

перспективные планы развития производства;

технические спецификации существующей и перспективной продукции;

схемы и чертежи отдельных узлов, готовых изделий, новых разработок;

сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения;

оценка качества и эффективности;

номенклатура изделий;

способ упаковки;

доставка.

4. Сведения о научных разработках:

новые технологические методы, новые технические, технологические и физические принципы, планируемые к использованию в продукции предприятия;

программы НИР;

новые алгоритмы;

оригинальные программы.

5. Сведения о системе материально-технического обеспечения:

сведения о составе торговых клиентов, представителей и посредни

ков;

потребности в сырье, материалах, комплектующих узлах и деталях, источники удовлетворения этих потребностей; транспортные и энергетические потребности.

6. Сведения о персонале предприятия: численность персонала предприятия; определение лиц, принимающих решение.

7. Сведения о принципах управления предприятием:

сведения о применяемых и перспективных методах управления производством;

сведения о фактах ведения переговоров, предметах и целях совещаний и заседаний органов управления;

сведения о планах предприятия по расширению производства;

условия продажи и слияния фирм.

8. Прочие сведения:

важные элементы систем безопасности, кодов и процедур дбступа к информационным сетям и центрам;

принципы организации защиты коммерческой тайны.

Законом Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" введено понятие "банковской тайны".

Под банковской тайной (БТ) подразумевается обязанность кредитного учреждения сохранять тайну по операциям клиентов, ограждение банковских операций от ознакомления с ними посторонних лиц, прежде всего конкурентов того или иного клиента, тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов [83]. Иначе банковскую тайну можно определить как личную тайну вкладчика банка. В итоге коммерческая тайна банка включает коммерческую тайну самого банка и личную тайну вкладчика.

1.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Автоматизированные системы обработки информации (АСОИ) или автоматизированные системы обработки данных (АСОД) в настоящее время получили различное воплощение. Деление и классификацию указанных средств и систем по видам до настоящего времени нельзя считать до конца определенными. Как наиболее подходящую для выполнения поставленной задачи принимаем за основу классификацию, предложенную в работе [7]. Однако в указанной классификации отсутствуют понятия автоматизированной системы управления и ее составной части — комплекса средств автоматизации, которые должны быть приняты во внимание, поскольку они также получили широкое распространение, и проблема защиты информации в них также актуальна. Учитывая принципиальное сходство по номенклатуре технических средств, полагаем, что к комплексам средств автоматизации можно отнести все указанные в классификации сосредоточенные системы, а также некоторые локальные вычислительные сети как системы обработки данных с ограниченным по территории распределением входящих технических средств. А вычислительную сеть, абонентами которой являются комплексы средств автоматизации системы телеобработки с иерархической организацией отношений между собой, можно назвать автоматизированной системой управления.

Столь широкий диапазон рассматриваемых систем выбран не только по причине общей проблемы защиты информации, но и потому, что все способы обработки ее собственной информации, которая может быть закрыта для посторонних лиц. Банки и подобные им финансовые структуры несут также юридическую ответственность за информацию, доверяемую им их клиентами.