Тема 3. Теория рынка

3.1Основные черты рыночного механизма.

3.2Спрос. Закон спроса. Факторы спроса.

3.3Предложение. Закон предложения. Факторы предложения.

3.4Рыночное равновесие и его нарушения.

3.5Эластичность спроса.

3.6.Эластичность предложения.

Рынок - система экономических отношений, механизм взаимодействия всех субъектов общественного производства, устанавливающий связь между производством и потреблением на основе частной собственности в условиях конкуренции.

Рыночный механизм - это механизм взаимодействия продавцов и покупателей, формирования цен и доходов, распределения ресурсов общества. В рыночной системе связи между производителями и потребителями устанавливаются непосредственно, отсутствуют организации, специально устанавливающие эти связи (как в условиях плановой экономики).

По сравнению с командной, рыночная экономика более эффективна. Рыночная экономика может функционировать лишь на основе различных форм частной собственности, что приводит к экономической обособленности и экономической самостоятельности производителей. В условиях рынка экономически свободны и потребители. Они могут свободно выбирать не только экономические блага в соответствии с собственным бюджетом и предпочтениями, но и свободны в выборе форм деятельности и сфер приложения своего труда. В рыночной экономике потребители играют особую роль, так как именно они через платежеспособный спрос "дают задания" предпринимателям производить те или иные экономические блага. Для рынка характерно свободное ценообразование на основе взаимодействия спроса и предложения. Конкуренция, адекватно присущая рыночному механизму, побуждает производителей производить необходимые обществу экономические блага наиболее рациональным, эффективным способом.

В процессе обмена через систему цен происходит выявление общественных потребностей, их количественных и качественных параметров. Только факт обмена означает признание и оценку обществом полезности и необходимости произведенных экономических благ. На основе оценки общественных потребностей осуществляется перераспределение ограниченных ресурсов общества именно в те отрасли, которые обеспечивают производство необходимых обществу экономических благ и наиболее эффективное использование ресурсов.

Рыночный механизм - саморегулируемая и самонастраиваемая система, в которой нет Госплана, определяющего объем производства, конкретный вид товаров, уровень издержек, численность занятых, заработную плату и т. д. На основе свободного взаимодействия спроса и предложения, формирования рыночной цены, конкуренции с "согласия" потребителей, рыночный механизм "невидимой рукой" (А. Смит) определяет условия и объем производства экономических благ, их цены, стимулирует эффективное использование ресурсов. Верность выбора производителя должна быть подтверждена потребителем, так как только в этом случае он возместит затраты и получить прибыль. В результате экономическая свобода предпринимателей оборачивается экономическим принуждением: стремясь максимизировать прибыль, предприниматели вынуждены производить только те товары и услуги, которые готовы купить потребители. Ориентируясь на личный интерес, предприниматель в условиях рынка вынужден производить экономические блага, необходимые обществу.

Рынок в хозяйственной жизни общества выполняет посредническую, ценообразующую, информирующую, регулирующую, стимулирующую и санирующую функции.

1. Посредническая функция рынка состоит в том, что рынок прямо, непосредственно соединяет продавцов и покупателей, создавая для них возможность свободно взаимодействовать друг с другом, ориентируясь на цены, качество продукции, спрос и предложение и т. п., не ограничиваясь рамками централизованного планирования.

2. Ценообразующая функция рынка проявляется в свободном взаимодействии спроса и предложения в условиях конкуренции, результатом которого и становится формирование рыночных цен на товары и услуги.

3. Информирующая функция рынка на основе данных о ситуации на каждом конкретном рынке (ценах, объемах спроса и предложения) позволяет производителям и потребителям находить оптимальные для них решения. Динамика цен на рынках конкретных экономических благ свидетельствует о различных экономических ситуациях на данном рынке - перепроизводстве или недопроизводстве данного товара, наличии определенных ниш, конкретных запросах потребителей и т. п. В соответствии с рыночной информацией субъекты рыночной экономики принимают соответствующие выгодные для себя решения.

4. Регулирующая функция рынка позволяет изменять структуру общественного производства. Исходя из спроса, уровня цен, динамики продаж на конкретных рынках предприниматели определяют наиболее выгодные для себя отрасли. В условиях экономической свободы происходит свободный перелив капитала из менее прибыльных в более прибыльные отрасли. В результате в одних отраслях объем производства снижается, а в других - увеличивается. Регулирующая функция рынка позволяет ориентировать предпринимателей на производство экономических благ, соответствующих общественным потребностям.

5. Стимулирующая функция рынка реализуется на основе рыночных цен. Предприниматель, стремящийся увеличить прибыль, в условиях конкуренции вынужден снижать издержки производства, рационально и эффективно использовать ограниченные ресурсы общества, повышать качество продукции.

6. Санирующая (оздоравливающая) функция представляет собой жесткую, но экономически необходимую реальность рынка. В условиях конкуренции, внутренне присущей рынку, выживают и продолжают функционировать самые сильные, устойчивые и эффективные фирмы. Рыночный механизм "очищает" рыночное пространство от слабых в экономическом отношении, неэффективных фирм, которые и по предлагаемому ими продукту и по уровню рентабельности не соответствуют потребностям общества.

Рыночная система - сложная система, в которой взаимодействуют отдельные, самостоятельные, имеющие свои специфические цели и функции рынки. Такие рынки регулируют деятельность соответствующих сфер экономики, взаимодействуя друг с другом, формируют целостную рыночную систему страны. Виды рынков можно классифицировать по различным признакам:

по объектам продажи различают рынок потребительских товаров и услуг; рынок ресурсов - земли, труда, капиталов; денежный рынок; фондовый рынок: рынок технологий: валютный рынок;

по территориальному признаку различают рынки локальные, общенациональные, региональные, международные;

по характеру конкуренции различают рынки совершенной, монополистической конкуренции, олигополистические, чисто монополистические.

3.2.. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса

Спрос (D) - количество экономических благ (Q), которые потребители готовы купить по определенной цене (Р) в данный момент времени. Зависимость между величиной спроса и их ценой устанавливает закон спроса: при прочих равных условиях величина спроса находится в обратной зависимости от уровня цен. Чем выше уровень цен, тем меньше объем спроса, представленный на данном рынке.

Зависимость между ценой товара и величиной спроса на него можно в виде функции:

Q d = f (P)

Если зависимость между ценой и величиной спроса носит линейный характер, то алгебраически эта зависимость будет выглядеть так:

Qd= а-bР.

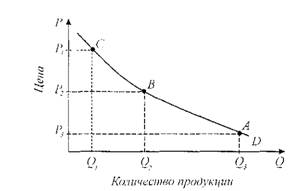

Эту же зависимость можно выразить графически (рис.4.2).

|

|

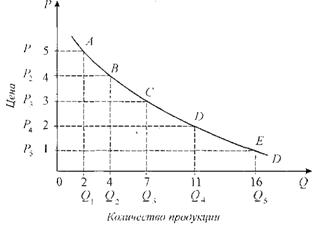

Рис. 3.1. График спроса

Данная кривая является кривой спроса на конкретный товар. Каждая ее точка показывает величину спроса при каждом уровне цены. Наклон кривой спроса свидетельствует об обратной зависимости величины спроса от цены. Движение по кривой спроса показывает изменение величины спроса. При движении от точки А к точке С величина спроса уменьшается в соответствии с ростом цены, при движении от точки С к точке А - возрастает по мере уменьшения цены данного товара.

Обратная зависимость величины спроса и цены определяется следующими факторами:

- действием эффекта дохода: при данном доходе и более низкой цене товара потребитель будет покупать его больше, не уменьшая при этом объем потребления других товаров;

- законом убывающей предельной полезности, согласно которому потребление каждой следующей единицы продукта приносит меньшую полезность, побуждая потребителей осуществлять следующие покупки этого экономического блага по более низкой цене;

- действием эффекта замещения: при более низкой цене покупатель будет приобретать больше дешевых товаров, замещая ими более дорогие аналогичные товары.

Рассмотренная кривая спроса отражает зависимость между ценой и величиной спроса на данный товар. Но в экономике могут происходить процессы, влияющие на изменение спроса без изменения цены товара. Потребители могут проявить готовность купить большее или меньшее количество данного товара по старым ценам. В этом случае меняется весь объем спроса при данном уровне цен. Графически эти изменения будут отражаться сдвигом всей кривой спроса: вправо - в случае роста спроса, влево -

в случае уменьшения спроса. Такие изменения происходят под воздействием неценовых факторов спроса.

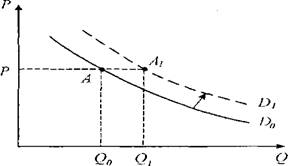

I. Изменения в доходах населения. Увеличение или уменьшение доходов населения соответственно изменяет и спрос. Однако зависимость между доходами и спросом может быть разная. В зависимости от качества товара, на который предъявляется спрос, различают качественные (нормальные) товары и товары низшей категории. По мере роста дохода спрос на первые растет, на вторые падает. Например, повышение минимальной заработной платы при прочих равных условиях приведет к росту доходов населения и возрастанию объема спроса на фрукты, овощи, высококачественные мясные и рыбные продукты, предметы длительного пользования (рис. 4.3). В этом случае кривая спроса сместится вправо.

|

Рис. 43.2.. Изменение спроса на качественные товары в результате ростароста доходов. |

D0 - кривая спроса до повышения минимальной заработной платы;

D1 - кривая спроса после повышения минимальной заработной платы

(Q1 > Q0; Р - const).

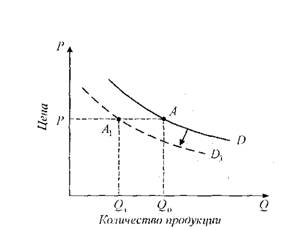

Спрос на товары низшей категории уменьшается по мере роста доходов. К таким товарам относятся, например, картофель, макаронные изделия, дешевое некачественное мясо и т. д. При росте доходов спрос на товары низшей категории будет выглядеть следующим образом (рис. 3.3).

|

|

Рис. 3.3. Изменение спроса на товары низшей категории в результате роста доходов. D - кривая спроса до повышения минимальной заработной платы;

D1 - кривая спроса после повышения минимальной заработной платы

(Q1 < Q0 ; Р - const).

Однако существует группа благ, спрос на которые изменяется необычным образом. Впервые на них обратил внимание английский экономист Р. Гиффен, и поэтому эта группа товаров получила название товары Гиф - фена. Он установил, что в Ирландии рост цен, вызванный неурожаем картофеля. который был основным продуктом питания бедняков, привел не к снижению, а к росту спроса на него. Это было связано с тем, что беднякам пришлось отказаться от других, более качественных продуктов питания, цены на которые возросли в еще большей степени, и покупать большее количество картофеля, хотя цена на него и возросла.

Имеются и другие исключения из закона спроса, например, эффект сноба. Некоторые потребители, которые не хотят "быть, как все", могут сокращать спрос на товар при снижении его цены только потому, что он стал более доступным и возросли масштабы его применения. При эффекте Веблена некоторые потребители из-за престижа и стремления выделиться будут повышать спрос на дорогостоящие, эксклюзивные товары даже при необоснованном росте цен на них

2. Число покупателей и изменение в структуре населения. На рыночный спрос влияет не только количество покупателей (прямая зависимость), но и их состав. Например, старение населения вызовет повышение спроса на лекарства и медицинские услуги. Спрос на эти товары возрастает и кривая спроса сдвигается вправо.

3. Изменение цен на сопряженные (взаимосвязанные) товары. В зависимости от характера связи между товарами различают товары: а) взаимодополняющие (комплиментарные товары); б) взаимозаменяемые (товары-субституты). Взаимодополняющие товары - это товары, покупка которых неизбежно вызывает покупку других. Например, фотоаппарат и пленки, автомобиль и моторное масло и т. д. Повышение цены на один из них (фотоаппарат) приведет к снижению спроса на другой (пленка). Взаимозаменяемые товары - это такие товары, потребление которых можно заметить потреблением других. Например, масло и маргарин, шариковая и капиллярная ручка и т. д. Повышение цены на один из этих товаров (масло) приведет к падению спроса на него и росту спроса на товар-заменитель (маргарин).

2. Ожидание потребителей. Потребительские ожидания могут быть связаны с возможным ростом или паданием цен, со степенью доступности им того или иного блага, с возможной динамикой семейного дохода, с перспективами личной занятости, сокращением или увеличением импорта и т. д. Так, ожидание роста цен в будущем, может привести к значительному росту покупок сегодня, а ожидание снижения таможенных пошлин - к их ограничению.

3. Предпочтения потребителей. Отдавая дань моде или более совершенным в технологическом отношении товарам, экологически чистым продуктам питания некоторые потребители будут реагировать увеличением спроса при каждом уровне цен. Соответственно неблагоприятные перемены потребительских предпочтений приведут к уменьшению спроса и сдвигу его кривой влево.

3.3. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения

Предложение (S) - это то количество экономических благ (Q), которое продавец желает и может продать при данном уровне цен (Р) в определенный момент времени. Предложение показывает возможные варианты объема производства в зависимости от уровня цены на данный товар при прочих равных условиях. Зависимость между ценой и величиной предложения отражает закон предложения: при прочих равных условиях величина предложения находится в прямой зависимости от уровня цены. Чем больше цена, тем больше продукции производители готовы предложить на рынок. Зависимость между ценой товара и величиной его предложения можно выразить в виде функции:

Qs =F(P).

Если зависимость между ценой и величиной предложения носит линейный характер, то ее можно представить алгебраически следующим образом:

Qs = a + bР.

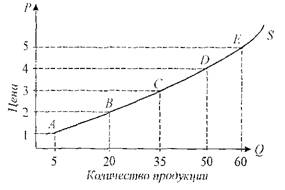

|

Рис. 4Рис.3.4. График предложения |

Эту же зависимость можно представить графически (рис3.4).

Каждая точка кривой предложения показывает значение объема предложения при данном уровне цены. При движении от точки А к точке Е величина предложение возрастает по мере роста цены, а при обратном движении уменьшается одновременно с падением цены. Двигаясь по кривой предложения, можно определить величину предложения для каждого уровня цены.

Цена - важнейший фактор, определяющий величину предложения экономических благ при прочих равных условиях. Но на предложение, также как и на спрос, влияет ряд факторов, не связанных с ценой и изменяющих объем предложения и положение кривой предложения при данном уровне цены.

Неценовые факторы предложения:

1. Изменение числа фирм, производящих такой же или аналогичный товар. Ясно, что при прочих равных условиях уменьшение (увеличение) числа предприятий приведет к уменьшению (увеличению) объема предложения данной продукции и к сдвигу кривой предложения влево (вправо).

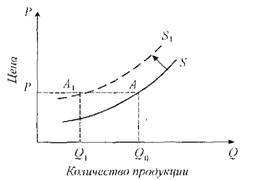

2. Изменение затрат фирмы (издержек производства) под влиянием изменения цен на ресурсы, используемых данной фирмой. Рост цен на используемые ресурсы приведет к росту издержек и при прочих равных условиях - к уменьшению объема предложения. При росте цены на естественный каучук предложение фирмы, использующий его в качестве сырья, сократится. На графике предложения эта ситуация будет выглядеть следующим образом (рис. 3.6).

|

Рис. 4Рис.3.5. Изменение предложения вследствие повышения цен на сырье. |

S - предложение при неизменных ценах на ресурсы;

S1 - предложение при росте цена на ресурсы (Q1 < Q0; Р - const).

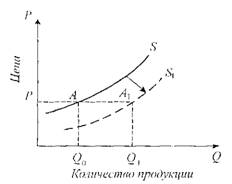

3. Научно-технический прогресс. Совершенствование технологии, применение более производительной или экономичной техники позволяет более эффективно, с меньшими затратами осуществлять производство единицы товара. Это, при прочих равных условиях, приведет к падению издержек производства и, следовательно, к росту объема предложения, т. е. к смещению кривой предложения вправо (рис. 3.6).

|

|

Рис. 3.6. Изменение предложения вследствие применения более эффективной техники.

S - предложение до внедрения новых технологий;

S1 - предложение после внедрения новых технологий

(Q1 > Q0 ; Р – const).

4. Налоги и дотации. Для фирмы увеличение налогообложения является по существу увеличением издержек производства и, соответственно, приведет к сокращению предложения продукции, а различного рода дотации и государственные субсидии, выделенные данной фирме, улучшат ее финансовое положение, снизив издержки производства, что, при прочих равных условиях, приведет к увеличению объема предложения.

5. Ожидания производителей. Возможные изменения в спросе на тот или ной товар, повышение или снижение таможенных пошлин на импортируемую продукцию, изменения цен на ресурсы, изменение моды на тот или иной товар и т. д. - все эти прогнозы возможных изменений в будущем будут оказывать влияние на поведение фирм и объем предложения в настоящем периоде.

3.4. Рыночное равновесие и его нарушения

Спрос и предложение - две неотъемлемых составляющих рыночного механизма. В результате их взаимодействия в условиях свободной конкуренции формируется рыночное равновесие, равновесная цена и равновесный объем производства. Эти основные параметры рынка устанавливаются под влиянием различных и многочисленных взаимодействующих конкурентных сил: индивидуальных и семейных хозяйств, крупных и мелких фирм, государства, и т. д., выступающих на рынке со своими специфическими экономическими интересами.

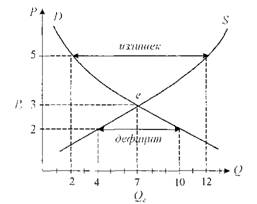

Рассмотрим процесс установления рыночного равновесия более подробно. Для этого необходимо соединить вместе спрос и предложение. В приведенной ниже таблице даны условные данные, характеризующие величину спроса, предложения и цены в данный момент:

|

Общая величина предложения, ед. |

Цепа за единицу продукции, ден. ед. |

Общая величина спроса, ед. |

Избыток (+) или дефицит (-). ед. |

|

12 |

5 |

2 |

+ 10 |

|

10 |

4 |

4 |

+6 |

|

7 |

3 |

7 |

0 |

|

4 |

2 |

11 |

-7 |

|

1 |

1 |

16 |

-15 |

Проанализировав эту таблицу, можно увидеть, что, например, при цене, равной 5, величина спроса, представленного на данном рынке, значительно меньше, чем величина предложения, а при цене, равной 1, производители предлагают рынку значительно меньшее количество продукта, чем то, которое потребители готовы купить. На практике цена, равная 5, может просуществовать на рынке лишь какое-то незначительное время, так как значительный избыток предлагаемого товара при отсутствии достаточного платежеспособного спроса на него заставит производителей снизить продажную цену, например, до 4. Это приведет к сокращению разрыва между спросом и предложением. Полное соответствие спроса и предложения, их равенство достигается лишь при единственном значении цены - 3. Именно при этом уровне цены достигается рыночное равновесие. Графически взаимодействие спроса и предложения выглядит следующим образом (рис. 3.7).

|

|

Рис. 3.7.. Рыночное равновесие, е - точка рыночного равновесия;

Ре - равновесная иена; Q е - равновесный объем производства

Рыночное равновесие достигается в точке пересечения кривой спроса и кривой предложения. Она называется точкой рыночного равновесия и показывает уровень цены рыночного равновесия и равновесный объем производства. Все другие величины спроса и предложения, существующие при других уровнях цены данного товара, кроме равновесной, не обеспечивают равенство спроса и предложения.

Рыночное равновесие - такое соотношение спроса и предложения, при котором количество товаров, которое покупатели хотят приобрести по данной цене и в данный момент, соответствует тому объему предложения данного экономического блага, которое производители готовы продать по данной цене и в данный момент времени.

Цена рыночного равновесия (равновесная цена) - цена, при которой достигается равенство спроса и предложения.

Равновесный объем производства - объем производства, обеспечивающий равенство спроса и предложения.

4.5. Эластичность спроса

Проведенный ранее анализ спроса и предложения и их динамики дает возможность оценить направление изменения уровня равновесной цены и равновесного объема производства. Но производителю товара необходимо еще знать величину изменения спроса и предложения под влиянием разных факторов, такая информация позволяет производителю более точно строить свою производственную деятельность. Степень изменения спроса и предложения под воздействием разных факторов характеризуется их эластичностью.

Эластичность спроса по цене (ценовая эластичность спроса) показывает относительное изменение объема спроса на тот или иной товар под влиянием изменения цены на 1%. Степень реакции, чувствительности спроса на изменение цены характеризуется коэффициентом эластичности (ED).

![]()

где Q1 - первоначальная величина спроса;

Q2 - новая величина спроса;

Р1 - первоначальная цена;

Р2- новая цена;

ΔQ - относительное изменение спроса;

ΔР - относительное изменение цены;

Коэффициент ценовой эластичности спроса может иметь отрицательное значение. Однако экономисты игнорируют этот знак и обращают внимание только на абсолютное значение коэффициента.

В качестве исходной базы применяются средние уровни анализируемых цен и количества продукции. Коэффициент эластичности спроса (ED) определяется не в одной из двух крайних точек ценового интервала, а в его центральной точке, т. е.

![]()

Степень реакции спроса на изменение цены, а следовательно, и значение коэффициента эластичности зависит от конкретного вида товара. Так, уменьшение (увеличение) цены на видеомагнитофоны может привести к значительному росту (падению) спроса на них, а изменение цены, например, на детские колготки существенно не повлияет на спрос.

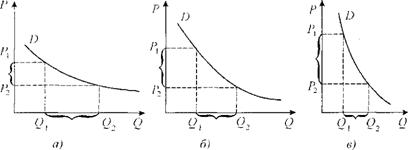

Существуют различные варианты степени реакции спроса на изменение цены, различные варианты эластичности спроса:

- спрос эластичен, если даже при незначительном уменьшении (увеличении) цены объем спроса увеличивается (уменьшается) в большей степени (![]() ΔР < ΔQ). В этом случае ED > 1 (рис. 3.8, а). Эластичным может быть спрос на дорогую мебель. При этом рост цены, например, на 10% приведет к падению спроса больше, чем на 10%;

ΔР < ΔQ). В этом случае ED > 1 (рис. 3.8, а). Эластичным может быть спрос на дорогую мебель. При этом рост цены, например, на 10% приведет к падению спроса больше, чем на 10%;

- спрос неэластичен, если даже при весьма существенном снижении (увеличении) цены, объем спроса возрастает (уменьшается) незначительно (ΔР > ΔQ). При этом Ed < 1 (рис. 3.8, в). Неэластичным может быть спрос на молоко, картофель. Рост цены на 10% приведет к падению спроса на эти товары меньше, чем на 10%:

- спрос характеризуется единичной эластичностью, если спрос на товар увеличился (уменьшился) на столько же процентов, на сколько процентов уменьшилась (увеличилась) цена Δ (Р = ΔQ), т. е. ED = 1 (рис3.8, б).

|

|

Рис. 3.8. Варианты различной эластичности спроса:

а) эластичный спрос;

б) спрос единичной эластичности;

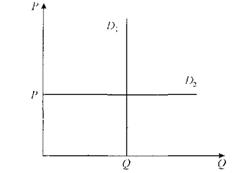

Спрос совершенно (абсолютно) неэластичен (D1) - если любое изменение цены практически не ведет к изменению спроса (при любой цене спрос постоянен), ED = 0 (рис. 3.9). Абсолютно неэластичный спрос предъявляется на жизненно важные товары, например, инсулин.

Спрос совершенно (абсолютно) эластичен (D2) - спрос изменяется независимо от цены (цена постоянна) ED = ∞ (рис3.9.). Примером абсолютно эластичного спроса является потребление электроэнергии. В холодное время года ее потребление возрастает в связи с большим использованием отопительных приборов при неизменном уровне цены.

|

|

Рис. 3.9. График совершенно неэластичного (D1) и

совершенно эластичного спроса (D2).

Факторы, влияющие на эластичность спроса. Величина ценовой эластичности спроса определяется многими факторами, в т. ч. и субъективными. Индивидуальные предпочтения потребителей могут весьма значительно отличаться друг от друга. Вместе с тем можно выделить ряд общих факторов, влияющих на значение ценовой эластичности спроса:

- наличие или отсутствие заменителей. Чем больше хороших товаров - заменителей (товаров-субститутов), тем эластичнее спрос на данный товар;

- удельный вес данного продукта в доходе потребителей. Чем больше места в потребительских расходах занимает этот продукт, тем, при прочих равных условиях, выше будет ценовая эластичность спроса. Так, рост цены на ручку или карандаш даже на 20-30% не вызовет сколько-нибудь значительного изменения спроса на эти изделия. Но даже рост цены на 10-15% (например, на электроэнергию, оплата которой составляет значительную долю в семейном бюджете) может привести к сокращению потребления (спроса) на электроэнергию;

- качество товара. Обычно спрос на предметы первой необходимости - хлеб, соль, молоко, неотложные медицинские услуги и т. д. является неэластичным. Повышение цен на эту группу потребительских благ не приведет к существенному сокращению спроса на них. В то же время рост цен на предметы роскоши и вообще на товары не первой необходимости приведет к росту эластичности спроса на эту группу товаров.

Ценовая эластичность спроса и общая выручка. Значение ценовой эластичности спроса на тот или иной товар имеет важное практическое значение для предпринимательской и коммерческой деятельности. Оценка эластичности является инструментом экономического анализа рыночной ситуации и отражается на объеме денежной выручки от реализации произведенного товара. Предположим, коэффициент ценовой эластичности спроса больше единицы. В этом случае уменьшение цены приведет к увеличению общей выручки, так как при прочих равных условиях возрастет общий объем продаж данного товара, и прирост дохода производителя за счет роста продаж компенсирует ему падение дохода от снижения цены.

Проиллюстрируем это графически. На рис. 3.10 представлена кривая спроса на какой-либо товар. Общая выручка равна произведению цены на количество продукции.

|

|

Рис. 3.10. Спрос и общая выручка

При цене, равной 5 ед., общая выручка составляет площадь прямоугольника 0Р1AQ1, и равна 10 ден. ед. Снижение цены до 4 приводит к увеличению продаж до 4 и общая выручка становится равной 16 (площадь прямоугольника 0Р2 BQ2.), и т. д.

В случае неэластичного спроса уменьшение цены товара приведет к незначительному увеличению объема продаж, и этот рост окажется недостаточным для компенсации снижения общей выручки. В нашем примере это происходит в ценовом интервале от 2 до 1 ден. единицы. Так, если при цене, равной 2, общая выручка составляет 22 (площадь прямоугольника OP4DQ4), то при цене, равной 1, - 16 (площадь прямоугольника 0P5EQ5).

Такое уменьшение объясняется тем, что снижение цены в этом интервале не компенсируется ростом объема продаж, спрос становится неэластичным, и общая выручка снижается.

В случае единичной эластичности спроса увеличение или уменьшение цены не повлияет на объем покупаемой продукции и общей выручки.

Кроме ценовой эластичности спроса различают эластичность спроса на одно благо относительно изменения цены на другое благо - перекрестную эластичность спроса. Такой вид эластичности спроса проявляется при рассмотрении сопряженных товаров. Она позволяет глубже понять и количественно охарактеризовать экономический смысл взаимодополняемости и взаимозаменяемости. В этих товарных группах можно проследить четкую зависимость между изменениями цен на одни товары и изменением спроса на другие товары. Показателем такого рода эластичности спроса является коэффициент перекрестной эластичности спроса (Еxy):

![]()

где ΔQx - относительное изменение спроса на товар х;

ΔPv - относительное изменение цены товара y;

Qx - спрос на товар х;

Ру - цена товара y.

Если товары взаимодополняющие, то данный коэффициент имеет отрицательное значение (Eху < 0): рост цены на один товар приводит к падению спроса на другой товар. Если товары взаимозаменяемые, то коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение (Еху > 0): рост цены одного товара приводит к росту спроса на другой товар.

Эластичность спроса по доходу. Этот вид эластичности спроса показывает зависимость между изменением дохода и количеством покупаемой продукции данного вида. Величина эластичности спроса по доходу определяется коэффициентом эластичности спроса по доходу (Е1):

![]()

где ΔQ - относительное изменение спроса;

ΔI - относительное изменение дохода;

Q - спрос на товар;

I - доход.

Величина данного коэффициента будет зависеть от качества покупаемого товара и динамики дохода потребителя. Коэффициент эластичности спроса по доходу на нормальные товары будет иметь положительное значение, а на товары низшей категории - отрицательное.

4.6. Эластичность предложения

Концепция ценовой эластичности применима также и к предложению товара. Она характеризует взаимодействие между ценой товара и объемом его предложения на рынке.

Эластичность предложения - это степень реакции, чувствительности предложения на изменение цены данного товара. Для измерения конкретной величины эластичности предложения используется коэффициент эластичности предложения (Еs):

где ΔQS - относительное изменение предложения;

ΔР - относительное изменение цены;

Q - предложение;

Р - цена.

В отличие от ценовой эластичности спроса, когда цена и спрос изменялись в противоположных направлениях, эластичность предложения представляет собой однонаправленное взаимодействие этих двух факторов. Так, при прочих равных условиях рост цены товара приведет к росту предложения, и наоборот. Различна лишь степень реакции предложения на динамику цен.

Предложение может быть: эластичным (Es> 1), неэластичным (Es < 1), обладать единичной эластичностью (Es =1), быть абсолютно (совершенно) эластичным (Es =∞) и абсолютно (совершенно) неэластичным (Es =0).

Реальное количественное значение коэффициента ценовой эластичности предложения зависит от многих конкретных факторов, действующих в данной экономической системе и в данный момент времени. Из всех факторов, влияющих на ценовую эластичность предложения, первостепенное значение имеет:

- фактор времени. Время имеет важное значение для предпринимателей, так как от него зависит возможность правильно понять и оценить изменение рыночной ситуации и отреагировать на нее (изменить объем производства, конкретные потребительские свойства своей продукции, и т. д.). Но предприниматели не могут реагировать мгновенно; чтобы изменить объем предложения, необходим определенный промежуток времени для изменения объема используемых факторов производства или их совершенствования. Чем больше времени в распоряжении предпринимателя, тем большими возможностями он обладает для приспособления к изменившимся рыночным условиям. Производитель может провести модернизацию производства, установить и наладить более производительное оборудование, расширить производственные площади, и т. д. При анализе влияния фактора времени на эластичность предложения различают три периода:

а) мгновенный период. Это очень короткий промежуток времени, в течение которого производитель не в состоянии отреагировать в полной мере на изменение цены своего продукта, и его предложение остается совершенно неэластичным. Если цена растет, то доход продавца возрастает за счет роста цен. Однако при понижении цены на производимый товар складывается обратная ситуация: невозможность сразу в полной мере изменить свою производственную программу, перестроиться на выпуск новой продукции приводит к снижению общей выручки производителя. Графически эта ситуация выглядит следующим образом (рис. 3.11):

|

|

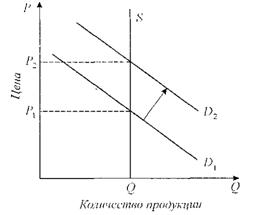

Рис. 3.11. Предложение в мгновенном периоде.

При увеличении спроса (D2 > D1) предложение остается неизменным, цена рыночного равновесия повышается; Р2 > P1, Q1 - const

б) краткосрочный период. В течение краткосрочного периода предприниматель имеет некоторый запас времени для реагирования на изменение рыночной ситуации. Однако этого временного отрезка недостаточно для полной реорганизации или перестройки своего производства, всех имеющихся производственных мощностей. Основными источниками увеличения или уменьшения объема производства являются не осуществление новых капиталовложений и ресурсозатрат, а более интенсивное и качественное использование уже имеющихся производственных мощностей. При этом ценовая эластичность предложения будет постепенно возрастать (рис. 3.12).

|

|

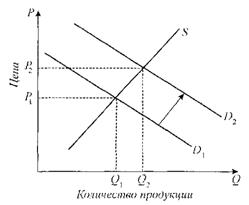

Рис. 3.12. Предложение в краткосрочном периоде.

Рост объема предложения (Q2 > Q1) в краткосрочном периоде

незначителен. Изменение цены с P1 до Р2 меньше, чем в мгновенном периоде. Эластичность предложения возрастает.

в) долгосрочный период (рис. 3.13). Этот период достаточно продолжителен для того, чтобы фирма могла реализовать все имеющиеся у нее планы и возможности по обеспечению роста выпуска продукции в случае роста цены на ее продукцию: расширить свои производственные мощности, провести реконструкцию или полностью перестроить предприятие, подготовиться к выпуску новой продукции и т. д. В долгосрочном периоде предложение наиболее эластично.

|

|

Рис. 3.13. Предложение в долгосрочном периоде.

Объем предложения возрастает больше, чем возрастает цена

(Q2 – Q1) > (Р2 – P1)

Следует также иметь в виду, что конкретная длительность этих трех основных периодов определяется особенностями производственного процесса, технологии каждой отрасли. Так, производственный цикл в судостроении - несколько лет, а в пищевой промышленности может быть несколько часов.

Еще один фактор, влияющий на эластичность предложения, - способность товара к хранению. Например, такие товары, как свежие овощи, ягоды, рыба и т. д. должны быть реализованы в полном объеме независимо от уровня цены. В противном случае производители не смогут возместить себе даже часть своих затрат. Такая ситуация делает предложение неэластичным, и его величина не изменится в ответ на изменение цены.

Тема 4. Модели рыночной конкуренции

4.1.Конкуренция: сущность и методы.

4.2.Совершенная конкуренция.

4.3.Несовершенная конкуренция.

4.3.1.Основные типы монополизма. Чистая монополия.

4.3.2.Олигополия.

4.3.3.Монополистическая конкуренция.

4.4.Антимонопольная политика государства.

4.1. Конкуренция: сущность и методы

Неотъемлемой чертой рынка является конкуренция. Для современной экономики характерно одновременное функционирование самых различных по масштабам производства и характеру экономической деятельности фирм. Национальная экономика представляет не однородную экономическую структуру, а сложное сочетание различных типов (моделей) рыночного поведения. Конкуренция сосуществует со своим антиподом - монополией.

Конкуренция - борьба, состязание предпринимателей за степенью контроля над рынком, за наиболее выгодные условия производства и реализации продукта с целью максимизации прибыли. Конкуренция невозможна без частной собственности, экономической независимости и самостоятельности производителя. Конкуренция является необходимым элементом рыночного механизма, играет очень важную роль в рыночной экономике:

- стимулирует производство общественно-необходимых экономических благ;

- способствует эффективному распределению экономических ресурсов общества, направляя их в те отрасли, продукцию которых предпочитают потребители;

- стимулирует рациональное, эффективное использование экономических ресурсов. Стремясь максимизировать прибыль, предприниматели вынуждены снижать издержки производства, внедрять достижения НТП, повышать качество продукции и т. п.

- обеспечивает распределение доходов между производителями в зависимости от значимости для общества производимых ими товаров и степени эффективности использования экономических ресурсов;

- "очищает" рыночное пространство от слабых в экономическом отношении, неконкурентоспособных фирм;

Конкурентное поведение отдельных фирм на рынке может преследовать различные цели. Борьба между фирмами может идти за достижение лидерства на рынке, за контроль над большей долей рынка, за сохранение своего положения на рынке или за выживание.

Для достижения поставленных в конкурентной борьбе задач фирмы могут использовать различные методы конкурентной борьбы. Различают:

- ценовую конкуренцию (контроль над ценами), при которой для создания наиболее благоприятных условий реализации продукции и ослабления позиций конкурента, выталкивания его с рынка фирма может снижать рыночную цену на основе снижения издержек производства. Если фирма контролирует значительную долю рынка, она может устанавливать монопольно низкую цену, не снижая издержек производства;

- неценовая конкуренция проводится всеми доступными для фирмы методами, не связанными с ценой: выпуск на рынок принципиально нового товара; повышение его качества, технического уровня и потребительских свойств; совершенствование технологии производства; развитие системы послепродажного обслуживания и системы скидок; проведение активной рекламной компании; заключение долгосрочных контрактов с потребителями своей продукции; лоббирование в целях получения государственной поддержки на основе госзаказов и т. п.

Все эти перечисленные методы конкуренции можно отнести к добросовестной (честной) конкуренции. Эти методы связаны с совершенствованием качества товара, снижением затрат на его производство что в конечном счете приведет к выигрышу потребителя. Недобросовестная конкуренция усиливает положение фирмы часто на основе нарушения законов, правил делового общения. К методам недобросовестной конкуренции можно отнести:

- ограничение доступа к экономическим ресурсам другим фирмам;

- использование дискриминационных условий по отношению к другим фирмам;

- заведомо неверная информация и реклама;

- нарушение условий контракта, установленных стандартов и т. п.;

- установление демпинговых цен;

- промышленный шпионаж и т. п.

В современной экономике функционируют различные рыночные структуры. Фирмы, работающие на различных рынках, отличаются масштабами производства, производимой продукцией, числом фирм на рынке, возможностью появления новых конкурентов и т. п. В результате на различных рынках формируются различные модели конкуренции. По основным, важнейшим характеристикам модели конкуренции можно разделить на два типа: совершенная и несовершенная конкуренция.

4.2. Совершенная конкуренция

Рынок совершенной конкуренции, характер взаимодействия субъектов рыночных отношений в наибольшей степени соответствует механизму функционирования рыночной экономики. Эту модель конкуренции называют честной, свободной, "идеальной" конкуренцией.

Основными чертами рынка совершенной конкуренции являются:

- наличие большого числа производителей и потребителей;

- равное конкурентное положение фирм, обусловленное незначительной долей отдельной фирмы в общем объеме производства;

- свободное вступление на данный рынок других фирм и выход из него, отсутствие каких-либо значительных препятствий для вхождения на рынок:

- производство стандартизированной, однородной продукции;

- невозможность контроля над ценами со стороны производителя. Большое число фирм исключает возможность влияния изменения ценовой политики одной фирмой на рыночную цену. Каждая фирма воспринимает цену как данную, т. е. является фактически "ценополучателем";

- отсутствие асимметричности информации и интерналий. Важнейшей особенностью данной модели рыночного поведения является то, что вследствие наличия на рынке большого числа фирм каждая отдельная фирма вынуждена принимать уже сложившуюся рыночную ситуацию, приспосабливаться к ней. Каждая фирма является равноправным конкурентом, все они обладают одинаковыми правами и возможностями, используют одни и те же честные методы конкурентной борьбы.. Такая специфика рынка совершенной конкуренции предъявляет очень большие требования к фирме с точки зрения ее эффективности. Фирма будет жизнеспособной, если она вписывается в экономические условия данной отрасли. Она сможет получать достаточную прибыль для своего дальнейшего развития только в том случае, если уровень ее издержек соответствует отраслевому. Это постоянно стимулирует конкурентную фирму к поиску наиболее эффективных способов использования ресурсов, применению экономных технологий и т. д., в противном случае она обанкротится и покинет отрасль, а ее место с легкостью займет другая фирма.

В то же время, конкурентный рынок предъявляет уже сложившиеся определенные требования к качеству товара, его потребительским свойствам, и каждая фирма также должна учитывать их. Изменения могут идти только в направлении повышения качества и улучшения потребительских свойств товара.

Таким образом, модель рынка совершенной конкуренции приводит к наиболее эффективному распределению и использованию ограниченных факторов производства в направлении максимального удовлетворения общественных потребностей.

Особенность данной модели определяет и основную форму конкуренции - неценовую конкуренцию. Заданность цены на производимый продукт исключает возможность "играть" с ценой, повышая или понижая ее.

Модель совершенной конкуренции имела место в XIX в. С развитием государственного регулирования экономики, ростом монополий и экономических методов их влияния на рыночную ситуацию совершенная конкуренция все больше заменяется несовершенной конкуренцией.

4.3.Несовершенная конкуренция.

Несовершенной конкуренцией называют такие рыночные структуры, в которых отсутствует хотя бы один из признаков совершенной конкуренции. Существуют различные модели рынка несовершенной конкуренции с различной стратегией отношений с конкурентами, со своими приемами и методами конкурентной борьбы. Различают три основных вида несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия и монополистическая конкуренция.

4.3.1. Основные типы монополизма. Чистая монополия

С середины XIX в. на смену совершенной конкуренции постепенно приходит монополия ("mono" - один, "poleo" - продаю, торгую), проявляющаяся в различных формах. Причины появления монополизма различны. В зависимости от причин возникновения различают несколько типов монополий.

1.Производственная монополия. Она возникает в результате развития конкуренции. Значительный рост масштабов производства на основе НТП, концентрации и централизации производства и капитала, изменение организационных структур производства приводит к созданию крупных монополистов, контролирующих значительную долю рынка. Ужесточение конкуренции вызывает стремление предпринимателей смягчить ситуацию на рынке. Развивается практика добровольных соглашений фирм о слиянии, объединении, разделе рынков сбыта, квот на производство, что и ведет к возникновению монополии. Существуя наряду с конкуренцией, такая монополия, овладевая значительной долей рынка, может осуществлять контроль над ценами, применять нечестные методы конкурентной борьбы. Этот тип монополизма составляет наибольшую угрозу для рыночной конкуренции и является объектом пристального внимания со стороны государства.

2.Технологическая монополия. Данный тип монополизма основан на специфике технологического процесса в некоторых отраслях экономики. В таких отраслях, как, например, металлургическая, самолетостроение, судостроение, электроэнергетика технологический процесс делает экономически эффективными только крупные масштабы производства. (Невозможно представить эффективное функционирование в одной стране 50 АЭС, 20 медеплавильных комбинатов и т. д.) Такая форма монополизма носит естественный характер.

3. Монополия на основе лидерства в НТП. Монополия такого типа возникает только тогда, когда какая-либо компания становится монопольным владельцем пока единственной самой совершенной техники или технологии. Она может возникнуть как на основе собственных научно - технических разработок, так и на основе покупки патентов. Такой вид монополизма не может носить постоянного характера и существовать долгое время вследствие постоянного развития научно-технического прогресса, распространения и коммерческого освоения результатов НИОКР.

4.Государственная монополия. В любой стране государство имеет монополию на эмиссию национальной валюты и регулирование ее предложения, на производство так называемых общественных товаров, и т. д. Такой вид монополизма также неизбежен и носит естественный характер.

5 Административно-командный монополизм имеет место в странах, где государство полностью осуществляет централизованное управление всем общественным производством на основе государственной собственности. С помощью директивного планирования государство определяет объем и структуру производства, распределяет ресурсы между отраслями, определяет объем и направления финансирования, уровень доходов различных групп населения и т. д. Такой вид монополизма имеет тотальный (всеобщий) характер и охватывает все экономические отношения. В экономике таких стран достигается самый высокий уровень монополизма как в сфере производства, так и в сфере управления. Административно - командный монополизм полностью исключает конкуренцию, предпринимательство. Не работает и не выполняет свои функции рынок. Для такой экономической системы характерна постоянная диспропорция между спросом и предложением, хронический дефицит, так как не потребители, а государство определяет общественную значимость производимой продукции.

Эти основные типы проявления монополизма в современных условиях оказывают различное влияние на рыночную конкурентную среду. Так, естественные и технологические монополии, лидерство в НТП объективны и неизбежны в рыночной экономике и не требуют особых форм государственного регулирования. Ликвидация их нерациональна или невозможна.

Производственные монополии в случае ограничения ими конкурентного пространства на данном рынке должны быть объектом пристального внимания со стороны правительства.

Административно-командная монополия в принципе не может быть усовершенствована, ее можно только ликвидировать полностью.

В рамках разного типа монополизма может возникать чистая монополия. Чистая монополия формируется тогда, когда на рынке одна фирма является единственным продавцом товара. В условиях чистой монополии:

- в отрасли существует единственная фирма, осуществляющая производство данного товара или данной услуги. Поэтому понятия "фирма" и "отрасль" тождественны;

- отсутствуют близкие товары-заменители. Продукт данной фирмы уникален, а у покупателей нет приемлемых альтернатив;

- монополизирован доступ к каким-либо экономически ресурсам;

- фирма-монополист контролирует объем предложения на данном рынке и осуществляет контроль над ценой;

- невозможно вступление в данную отрасль другого предприятия. Вход в отрасль блокирован;

- отсутствует конкуренция.

Развитие крупных производственных монополий существенно изменило рынок совершенной конкуренции. Он практически перестал существовать в своем классическом варианте. Производители оказываются в неравных экономических условиях, изменяется и характер конкуренции. Между крупными товаропроизводителями разворачивается ожесточенная борьба с использованием самых разнообразных методов конкуренции.

Чистыми монополиями могут быть монополии разного типа, как технологические, так и предприятия, ставшие монополистами вследствие естественного их развития, роста объемов производства и капитала, вытеснения или поглощения конкурентов, что приводит к контролю над значительной долей рынка. В экономике развитых стран, как правило, нет монополий, контролирующих 100% товарного рынка. Поэтому термин "чистая монополия" является в определенной степени условным. Чаще всего монополией называют фирму, контролирующую большую долю данного рынка. Масштабы фирмы при этом не имеют решающего значения. Основной критерий монополии - степень контроля над рынком и возможность определения условий продаж. Есть ряд фирм, масштабы продаж которых приближены к этому уровню. Оставшаяся доля рынка поделена между несколькими небольшими фирмами, которые не могут составить конкуренцию крупному монополисту. Так, "Дженерал Моторс" контролирует около 80% рынка дизельных локомотивов, "Истман Кодак" производит 90% фотопленки, алмазный синдикат "Де Бирс" контролирует 80-85% мирового производства алмазов.

Чистая монополия может быть обусловлена и географическими факторами. Небольшой регион может обслуживаться одной адвокатской конторой или юридической фирмой, одним банком или медицинским учреждением.

Фирма-монополист обладает монопольной властью. Монопольная власть - это возможность влияния на данный рынок и определения цены производимого в данной отрасли экономического блага с целью максимизации прибыли; завоевания более выгодного финансового и экономического положения в отрасли; получения преимущественного доступа к сырьевым ресурсам, квалифицированной рабочей силе, и т. д. Характеризуя эту особенность монополий, некоторые экономисты используют термин "ценоискатель", отражающий возможность монополий устанавливать цены в условиях отсутствия товаров-субститутов.

Степень монопольной власти фирмы определяется степенью монополизации рынка. Как правило, она делится между несколькими крупными фирмами, каждая из которых имеет рыночную власть над определенной долей рынка.

На монополистическом рынке действуют весьма жесткие, зачастую нечестные методы конкурентной борьбы. Фирма-монополист может применять достаточно грубые, агрессивные методы давления на соперников: лишать их сырья и кредитов, проводить резкое снижение цен на свою продукцию, переманивать персонал, и т. д. Ценовая дискриминация также часто используется на монопольном рынке при сбыте продукции. Фирма может устанавливать различные цены на одну и ту же продукцию для различных групп покупателей.

Экономическое положение фирмы-монополиста принципиально отличается от положения фирмы в условиях совершенной конкуренции, где обеспечивается производственная эффективность и рациональное распределение ресурсов. Фирма-монополист может максимизировать прибыль, производя меньший объем продукции, чем необходимо обществу, компенсируя свои издержки и получая высокие прибыли за счет повышения цены. Монополист сочтет более выгодным производить меньший объем, снижая издержки и снимая многие организационные и финансовые проблемы, и одновременно повышать продажную цену. В этом случае потребители являются объектом "эксплуатации" монополии и вынуждены будут покупать продукцию по монопольно высоким ценам.

Вместе с тем монополистические объединения могут решать ряд проблем, недоступных для небольших фирм. Крупные монополии в полной мере используя эффект масштаба, могут применять новейшие технологии, направлять значительные средства на проведение НИОКР, разрабатывать новые продукты технологии. Монополии также обладают большей устойчивостью в период циклических колебаний, чем средние и мелкие фирмы.

Необходимо выделить особый тип монополий - естественные монополии. В отличие от технологической монополии естественная монополия существует в тех отраслях, где конкуренция, а часто и вообще существование другого предприятия затруднено или просто невозможно. Чаще всего это предприятия общественного пользования, обслуживающие отдельные регионы или оказывающие специфические виды услуг, объем которых вполне достаточен для удовлетворения общественных потребностей, - электрические, газовые компании, автомобильная фирма, осуществляющая грузовые перевозки в небольшом регионе, кабельное телевидение, предприятия связи, региональные электростанции, и т. д. Трудно представить себе в Москве два метрополитена, осуществляющих параллельные перевозки, в Калуге - две телефонные станции, и т. п. В целях предотвращения негативных последствий абсолютного монополизма государство регулирует их деятельность через определение цен и объемов производства.

4.3.2. Олигополия

Для олигополии (греч. "oligos" - несколько, "poleo" - продаю, торгую) характерно существование на рынке нескольких крупных фирм. Несколько крупных продавцов противостоят множеству покупателей. Обычно на таком рынке функционирует 3-10 фирм. Это связано с особенностями технологии в некоторых отраслях промышленности. Производство автомобилей, сигарет, ЭВМ и др. эффективно только при крупных масштабах производства, обеспечивающих более низкие издержки производства. Основные черты олигополии:

- наличие на рынке небольшого числа продавцов;

- для каждой фирмы - олигополиста характерны крупные масштабы производства;

- вступление фирм в отрасль затруднено в связи с крупными масштабами производства уже существующих фирм. Высокие барьеры для вступления в отрасль связаны с действием эффекта масштаба, который является основной причиной широкого распространения и сохранения олигополистических структур. Кроме того, барьером может быть патентная монополия ("Ксерокс", "Кодак", IBM) и монополия контроля над редкими источниками сырья;

- фирмы, работающие на этом рынке, выпускают однородную или слабо дифференцированную продукцию;

- взаимозависимость конкурентного поведения фирм. При формировании своей экономической политики каждая фирма вынуждена предугадать и учесть возможную реакцию со стороны конкурентов.

Олигополия - это рынок, на котором функционируют очень крупные компании с большой долей контроля рынка. Так, в США четыре компании контролируют 90% производства холодильников, 91% - лампочек накаливания, 92% - автомобилей. Установлено, что в автомобилестроении минимально эффективным размером производства является выпуск примерно 300 тыс. автомобилей в год. При этом действительно жизнеспособная фирма должна производить как минимум две разные модели, то есть объем ее производства должен составлять как минимум 600 тыс. Ясно, что осуществить затраты в несколько миллиардов долларов и создать новую сильную конкурентную фирму достаточно сложно.

Кроме того, в данной модели достаточно сильно действует стремление к слиянию нескольких фирм, так как в случае объединения ранее конкурирующих фирм появляются новые возможности для использования эффекта масштаба, получения большей рыночной власти и диктата цен.

В конкурентной борьбе на данном рынке все фирмы взаимосвязаны. Так, снижение цены на продукцию одной фирмой и увеличение тем самым ее доли продаж негативно сказывается на деятельности всех остальных фирм. Фирмы-конкуренты для предотвращения снижения объема своих продаж также начнут снижать цены. Это может привести к настоящей ценовой войне. Поэтому любая фирма в олигополистической отрасли, предполагая провести какие-либо изменения в своей экономической политике, обязательно предварительно попытается рассчитать наиболее вероятную ответную реакцию со стороны конкурентов.

Всеобщая зависимость является уникальным явлением, свойством олигополии.

Модель олигополии - одна из самых сложных моделей рыночной конкуренции в отношении формирования рыночной цены. Это связано с тем, что сама олигополия может иметь различный характер. Существует так называемая жесткая олигополия, при которой на рынке представлены 3-4 фирмы, и расплывчатая олигополия, при которой 6-7 фирм контролируют 70-80% рынка, а остальная часть продукции производится другими предприятиями.

4.3.3. Монополистическая конкуренция

Эта модель рынка существует там, где большое число продавцов противостоит большому числу покупателей. На рынке монополистической конкуренции функционируют десятки фирм, между которыми практически невозможно тайное соглашение. Сферами действия монополистической конкуренции является легкая и пищевая промышленность, сфера услуг и т. п.

Основные черты монополистической конкуренции:

- существует большое число небольших фирм, каждая из которых контролирует небольшую долю рынка. Фирмы самостоятельно проводят экономическую и ценовую политику;

- фирмы производят разнообразную дифференцированную продукцию одного типа (кроссовки, шампуни, косметика, гигиенические средства и т. п.). Основой дифференциации могут быть: качество товара, его внешний вид, упаковка, товарный знак, лучшее обслуживание, система скидок, место расположения магазина и т. д. В результате каждая фирма обладает "маленькой монополией", которая дает ей определенные преимущества;

- потребители могут легко найти товары-заменители и переключиться на них;

- новые фирмы могут достаточно легко войти в данную отрасль. Однако это не означает, что полностью отсутствуют ограничения для вступления новых фирм. В качестве таковых могут выступать патенты, лицензии, торговые марки и т. д.;

- монопольная власть фирм на рынке незначительна.

Данный вид рынка наиболее близок к рынку совершенной конкуренции. Несколько десятков конкурентов выпускают один и тот же, но дифференцированный продукт. При монополистической конкуренции большую роль играет торговая марка фирмы, качество продукции. Специфика товара определяется также функциональными особенностями товара, его дизайном, материалами, использующимися в производстве, - искусственными или натуральными и т. д.

4.4. Антимонопольная политика государства

Одной из функций государства в рыночной экономике является сохранение конкуренции как экономической основы рыночного механизма. Поэтому практически во всех развитых странах, где монополии имеют достаточно сильные позиции, государство создает антимонопольное законодательство и проводит антимонопольную политику. Монополия имеет определенную власть над ценой, основанной на различных предпосылках: концентрации рынка, тайных и явных соглашений о разделе рынков и уровне цен, создании искусственного дефицита и др. В этих условиях государство в той или иной степени вынуждено контролировать деятельность субъектов хозяйствования для предотвращения монополизации экономики страны.

Основными направлениями антимонопольной политики государства являются:

- государственный контроль за ценами и ассортиментом продукции, процессами централизации капитала;

- запрещение тайных соглашений между фирмами;

- проведение, при необходимости, разукрупнения монополий;

- охрана и защита конкурентной среды: предупреждение монопольных слияний, либерализация рынков и облегчение доступа иностранным товарам и капиталам, поддержка малого бизнеса, венчурных фирм и т. д.

Эти меры образуют своего рода антимонопольную профилактику. При этом государство должно бороться не с любым проявлением монополизма, а только с теми его формами, которые ограничивают конкуренцию в угрожающих для нее масштабах. Государство должно четко определить зоны монополизма, где он экономически оправдан (монополии естественные, основанные на лидерстве в НТП), и создать механизм его регулирования.

Впервые антимонопольное законодательство было разработано в США - стране с наибольшим уровнем монополизации экономики в конце XIX в.

В Западной Европе антимонопольное регулирование также является важным элементом экономической политики государства. Оно создавалось параллельно во всех странах Западной Европы после второй мировой войны и получило окончательное оформление в 70-е годы.

Важнейшей задачей антимонопольного регулирования в России в настоящее время является не только ликвидация сложившейся ранее системы монополизма, но и создание конкурентной рыночной среды. Антимонопольная политика государства в переходной экономике включает два направления:

- демонополизацию экономики, содействие конкуренции;

- регулирование деятельности предприятий-монополистов.

Она осуществляется через прямые (административные) и косвенные (экономические) методы регулирования:

Прямые методы антимонопольного регулирования:

- запрет соглашений между товаропроизводителями или потребителями с целью ограничения доступа на рынок конкурентов, установления монопольной цены;

- постоянный контроль над деятельностью товаропроизводителей, доминирующих в определенном секторе рынка. Как правило, это крупные предприятия, не подлежащие разукрупнению. Государство осуществляет контроль над ценами и качеством продукции таких предприятий;

- принудительное разукрупнение всех форм объединений предприятий, занимающих монопольное положение на рынке;

- предотвращение новых монопольных образований. Для этого все новые объединения должны получить согласие специально созданных антимонопольных комитетов на регистрацию нового предприятия.

Все эти меры вступают в силу только при наличии доминирующего положения у одной или нескольких фирм. Согласно российскому антимонопольному законодательству положение фирм признается доминирующим, только если их доля на рынке соответствующего товара превышает 35%.

Косвенные (экономические) методы антимонопольного регулирования:

- контроль над ценами предприятий-монополистов, ограничение их роста (установление предельных значений);

- установление предельного уровня рентабельности (прибыльности);

- всесторонняя поддержка со стороны государства малых и новых фирм (налоговые льготы, субсидии из бюджета, льготное кредитование, государственные заказы и т. п.);

- допущение иностранного капитала и помощь инофирмам, совместным предприятиям.

Важным объектом государственного регулирования является естественная монополия. Государство должно четко определить рынки естественных монополий и контролировать их деятельность, определяя уровень цен и тарифов, основные параметры объема, ассортимента производимых ими товаров и услуг.