Автономная некоммерческая организация «Научно-технический центр «Дальрыбтехника»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

*

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Дальрыбтехника»

(Центр исследования состояния рыбного хозяйства Дальнего Востока

и мирового рыболовства)

|

Исследования состояния рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

№ 4 (13) * 2008 г. Основан в 2004г. Выходит 4 раза в год Свидетельство о регистрации в Приморском территориальном управлении МПТР России ПИ №20-0349 от 01.01.2001 г. |

Главный редактор-основатель журнала, генеральный директор И. ИванченкоЗам. главного редактора И. УлейскийГлавный научный редактор А. Латкин, д. э.н. Научные редакторы И. Карпушин, к. т.н. Ю. Кузнецов, д. т.н. В. Ерухимович, к. э.н. А. Жук, к. э.н. Технический редактор А. Сурикова Учредитель: ©АНО НТЦ «Дальрыбтехника» г. Владивосток,

тел./ 428-850 E-mail: *****@***ru http://www. drt. ***** |

Научно – технический, научно – исследовательский,

информационно – аналитический журнал

Издается при спонсорской поддержке «fishnews.ru»

УДК 3

Рынки рыбных товаров на Дальнем Востоке и исходные факторы их формирования

© 2009 г.,

Поступила в редакцию 25.01.2009 г.

Приводятся данные, характеризующие динамику показателей рынка предложения рыбных товаров на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Рассматриваются направления использования уловов и реализации рыбопродукции. Показываются исходные причины, обусловившие сырьевую направленность экономики региональной отрасли.

Состояние рынка рыбных товаров охарактеризуем с использованием основных абсолютных и относительных показателей. На рисунке 1 представлена динамика значений показателей, характеризующих рынок предложения на дальневосточном рыбохозяйственном бассейне за период с 2000 г. - объёмов уловов, выпуска пищевой продукции и мороженой рыбы. Отмечаем синхронизацию характера изменений их кривых.

|

|

Характер поведения кривых указывает на то, что массовой модернизации в обрабатывающей отрасли не произошло. Основу объёма сохраняющейся структуры товаров составляет мороженая рыба.

В структуре выпуска мороженой рыбы отмечается рост выпуска разделанной рыбы, рисунок 2.

|

|

На выпуск мороженой рыбы в последние три года направлялось 85-90% уловов, и эта динамика носит возрастающий характер, рисунок 3. На выпуск разделанной рыбы направлялось до 72 % улов, на выпуск неразделанной – 18 % уловов. В целом, представляется возможным отметить, что конкурентоспособность продукции отрасли не имеет развития. Ибо только в процессе производства создаются свойства товара, которые затем на рынке только проявляются.

|

|

Рассмотрим направления реализации выпущенной продукции, рисунок 4. Растут уловы, растут и объёмы выпуска пищевой продукции, поскольку в структуре её основу составляет мороженая продукция, рисунок 5.

Это свидетельствует об устойчивости обусловленных связей.

|

|

Мы использовали систему абсолютных показателей. Теперь посмотрим на рынки с позиции оценки относительными показателями.

Верхняя кривая рисунка 6 отражает удельный вес мороженой рыбы в экспорте пищевой. В последние годы эта величина варьирует в пределах 85-90 %. Средняя кривая отражает долю экспорта мороженой рыбы в её выпуске. Доля составляет 50-60 %. Нижняя линия отражает удельный вес экспорта пищевой в её выпуске. Значения этого показателя составляли 40-45 %.

Рисунки 7 и 8 отражают долю экспорта пищевой продукции в её выпуске в Разрезе субъектов ДВФО.

Наибольшую долю выпущенной своей продукции экспортирует Приморский край - 50-55 %. Замыкает Сахалинская область – 30 – 38 %.

Рисунки 9 и 10 отражают долю каждого субъекта ДВФО в общем на бассейне экспорте в 2006 и 2007 годах.

Рис. 9.

Рис. 10.

Наибольшая доля в общем экспорте с бассейна принадлежит Приморскому краю – 36 %.

Наглядным представляется физическая и стоимостная структура экспорта рыбопродукции с ДВ бассейна, рисунки 11 и 12. Товарная группа мороженой продукции контрастно занимает доминирующее положение.

И также контрастно товарная группа мороженой продукции по уровню цен занимает последнее место в пищевой продукции, рисунок 13.

Вот такие результаты мы имеем. Хорошо ли когда с достигнутого уровня 22 кг на душу населения, что есть только минимальная медицинская норма, мы скатились до 14 кг., из них за счёт национального производства 9,5 кг. и 4,5 кг за счёт импорта. Может быть, для Рынка это хорошо и может быть так Рынку угодно? Но что-то здесь не так.

Ставя задачи по развитию Рынка, приходится отталкиваться от исходного вопроса – а что есть Рынок?

Слово «рынок» у всех на слуху вот уже 16 лет. Одних он пугает, а другие видят в нём панацею от нищеты и застоя. Раньше, как говориться, «все дороги вели к коммунизму», а теперь к рынку! С коммунизмом у нас не получилось, но также фанатично мы стали говорить – рынок всё определит. Прошедшие 16 лет показывают, что и здесь мы пока надломились. Не было бы нефти и газа что мы бы говорили. Диверсификацию экономики не произвели.

С древних времён Рынок определяется как Место торговли. Но по мере разделения общественного труда и перехода от натурального хозяйства к товарному понятие «Рынок» приобретало всё более сложное содержание.

Развитие товарно-денежных отношений привело к образованию в структуре общественного производства сферы обращения. Последняя и представляет собой «Рынок» в смысле современной промышленности. Существует рынок внутренний и внешний, рынок зерна и комбайнов. Был ли у нас такой рынок? Конечно. Он существует объективно, и сама постановка вопроса был ли рынок? является бессмысленной, а в экономическом плане просто невежественной. Но рынок у нас был полупустой, и его надо было не создавать, а насыщать.

Под переходом к рынку - понимается создание в нашей экономике условий для рыночных отношений. То есть, на повестку дня ставился вопрос о переходе от плановой системы управления народным хозяйством к стихийному регулированию производства через рыночные цены и прибыль. Такой крутой поворот не мог не вызвать серьёзных опасений, так как его последствия непредсказуемы. Требовалось в таком случае всесторонний расчёт. Чего как раз и не было сделано. А было сделано следующее, что стало крупнейшей ошибкой.

Решавшаяся в ходе перестройки гг. задача встроить рыночные процедуры в систему централизованного планирования, как оказалось, были теоретически некорректны [4].

Один из основных аспектов. Компонентой преобразований экономической модели в период перестройки стало создание предприятий частной формы собственности. Источником основного и оборотного капитала таких предприятий стали источники государственных предприятий. Полнота распоряжения ресурсами и доходами стала преимуществом частных предприятий. Они и стали присваивать выигрыш на потребительском рынке.

Результаты такой имитации рынка:

• произошло интенсивное «проедание» капитала в государственном секторе экономики - т. е. его перераспределение в создаваемые частные предприятия;

• произошло разрушение централизованной структуры управления - хозрасчётные предприятия были отрезаны от Госплана, что привело к неспособности его выполнять распределительные функции;

• сложился механизм нарастания дефицитности централизованных доходов из-за их децентрализации по причине несогласованности массированного внедрения хозрасчёта с масштабными государственными инвестиционными программами по реструктуризации экономики.

Это и определило провал перестройки как процесса плавного перехода от централизованного планирования к рыночной организации экономики.

В дальнейшем произошли и региональные трансформации. Основные из них:

1. Замыкание экономических систем в рамках административно территориальных образований, натурализация хозяйственного оборота.

2. Значительное усиление дифференциации социально-экономических условий и результатов функционирования региональных систем.

Подчеркнём, существование Рынка предполагает три основных условия: общественное разделение труда, стремление к эквивалентному обмену и самостоятельность хозяйственной деятельности. Однако, разорвав действовавший цеховой рыбохозяйственный комплекс, предприятия оказались в условиях отсутствия основных факторов производства, обеспечивающих им такую самостоятельность. К этому в условиях больших расстояний Дальнего Востока эти предприятия стали оторванными от потребителя. В результате и эквивалентность обмена, как условие, было нарушено. Например, на траверз берегов Камчатки подходили приёмно-транспортные суда из Приморья и скупали по дешёвке у колхозов рыбу.

Необходимо же было прежде соблюсти следующий принцип – принцип адаптации предприятий к рыночным условиям. Это обеспечивается формированием и реализацией целенаправленной промышленной политики. Промышленная политика с точки зрения экономической теории – это политика, которая путём перераспределения ресурсов между отраслями (или внутри отрасли) промышленности или с путём вмешательства в организационную структуру промышленности (отрасли) имеет своей целью реализацию национальных задач [3].

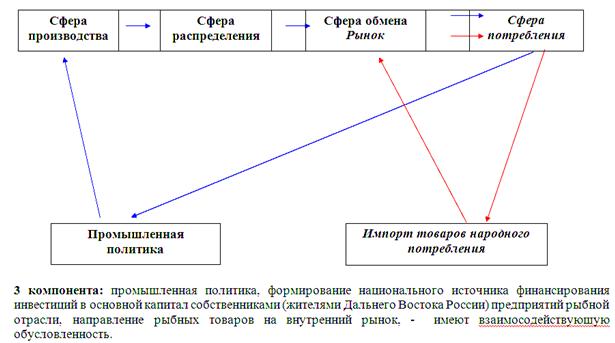

Рыбная отрасль до сих пор этот этап не прошла. А важность этого можно пояснить такой аллегорией. «Нельзя из зимы войти в лето, минуя весну». На рисунке 14 схематически отражены отличия воздействия целенаправленной промышленной политики и альтернативного действия принципа – «рынок всё определит сам».

Рисунок 14. Сравнительная схема проявления действия принципа «промышленная политика» и принципа «рынок всё определит».

В итоге стало обусловленным сокращение внутреннего спроса на продовольствие вследствие сокращения реальных доходов населения и реальных доходов бюджета и его расходов на закупки продовольствия на государственные нужды. Это и свобода выбора рынка и вытолкнуло рыбодобывающие предприятия на рынки АТР, где за товар оплачивали сразу и живыми деньгами.

Одновременно с этим реализовывалась Концепция развития региона на таких принципах как: использование региональных преимуществ, свободное встраивание ДВР в интеграционные межстрановые процессы, упразднение поддержки Центра, но с обеспечением таких результатов, как-то: укрепление единства экономического пространства РФ, обеспечение экономической безопасности, укрепление межрегиональных связей страны.

Зададимся вопросом – а где же те аналитические материалы, свидетельствующие о возможности её успешной реализации? Ответ - трудно отыскать такие материалы. Не было взвешенного расчёта. Такая Концепция развития региона теоретически также была некорректна. Это привело к следующему.

Основной общий аспект. Российские стремления к интеграции в АТР, возможности восточных регионов к свободному сотрудничеству, открытые в начале 1990-х гг., выдвигали концепции дополнения экономик стран этого региона. Россия в части ее окраинных регионов – как источник природных ресурсов, Китай – как источник дешевой рабочей силы, Япония и Республика Корея могут предоставить технологии и финансовые ресурсы. Но, однако, у иностранных финансовых ресурсов есть свой «запах» конкретных национальных интересов. Своих таких финансовых ресурсов у нас как раз и не было сформировано. А при таких условиях в международном региональном разделении труда для российской стороны сложилась роль поставщика сырья. Сырьевой ориентир по-прежнему сохранился за ДВР, что стало своеобразной ловушкой для её уже новой экономики. И трудно назвать достижением дальневосточного региона рост ее внешнеторговых сделок, поскольку он обеспечивается за счет продажи рыбы, вырубки лесов. Мы показали выше, что львиную долю экспорта составляет рыбная продукция низкой технологической обработки. И тоже по лесной экспортной продукции, из которой 80-85% – необработанная древесина. Этим была обусловлена ущербная ресурсная стратегия. Следствием сырьевой направленности стало невозможность формирования инновационного потенциала. И это трудно не заметить.

Зарубежные кредиты на развитие нашей экономики не состоялись. Кредиты же коротких денег стали для нас связанными. В итоге сопредельные государства получили широкий доступ к российским запасам ВБР. Эту войну мы проиграли.

У нас по-прежнему существует факт массового браконьерства. При факте медицинского голода российского населения в рыбном белке мы половину продукции отдаём за рубеж. У нас факт громаднейшей инвестиционной задолженности в рыбной промышленности. И это мы не можем устранить – т. е. не можем позитивно воздействовать на рыбную отрасль. А это есть управление. У нас нет долгосрочных финансовых инвесторов. У нас нет серьезных финансовых институтов, которые могли бы обеспечивать финансирование экономики длинными деньгами.

С другой стороны, иностранцы путем создания нерациональных для России, а порой и просто иностранных логистических промышленных систем (ЛПС), дополнительно обусловливали в итоге половину российской продукции регламентировать в движении на свою сторону. Вот это действительно воздействие на российскую рыбную отрасль. А это есть управление. Так кто управляет рыбной отраслью ДВР? Ответ наше превратное представление о сущности рынка, реализуемое в принцип – Рынок всё определит!

К теоретизации современного рынка. Современные особенности сообщества людей в сравнении с прошедшим периодом, когда активно шёл процесс теоретизации рынка, заключаются в следующем. Увеличилось народонаселение, возросла экономическая плотность, межгосударственные отношения стали более сложными, напряженными и возрастанием элемента риска. Стали актуальными такие понятия, как национальная безопасность, экономическая безопасность государства, продовольственная безопасность. Такие обстоятельства по-своему упорядочивают и регламентируют сферу обмена. Сфера обмена стала сложней и далеко неоднообразной. Двустороннее воздействие сферы обмена - на производителя и потребителя, - стало более взаимообусловленным. А это есть Рынок! Следует отойти от принципа – Рынок всё определит сам. То есть скорректировать своё представление о Рынке и взять на вооружение принцип – Рынок – есть только инструмент в руках интеллектуального управления. Тогда определяется и рабочее место государства.

Очевидно, что необходима смена стратегии развития региона. Не только как добывающей провинции, а использование ее природно-ресурсных преимуществ в увязке с обеспечением развития региональной системы[1], в сочетании с выгодами пространственного расположения [2], с использованием перспектив логистики.

Успешное решение вопросов развития внутреннего рынка на основе рыбной продукции, произведённой в удалённом регионе страны, зависит в рыночных условиях от создания общей межрегиональной логистической системы, а также от выявления и формулирования российской рациональной ЛПС рыбных товаров.

Для реализации задач по обеспечению функционирования рыбной отрасли на Дальнем Востоке России по вектору национальных целей требуется выполнение следующих основных требований и условий.

Экономике дальневосточной рыбной промышленности нужны национальные долгосрочные кредиты с низкой ставкой и с проработкой вопроса залога в рамках осуществления промышленной политики. Кредиты должны быть государственными. То есть требуется формирование национального источника финансирования прямых инвестиций региональной отрасли. Финансирование должно проводиться дальневосточным жителем – собственником экономико-градообразующего предприятия. Такой реципиент является искомым субъектом инвестиционного процесса. Он органически будет работать на социально-экономическое обустройство обширных приморских территорий, и работать на внутренний рынок.

Список использованной литературы:

1. Дальневосточный регион России: Проблемы и предпосылки устойчивого развития. Владивосток: Дальнаука, 2001. – 144 с.

2. Геополитическое положение Дальнего Востока России как стратегический фактор развития региона // Проблемы экономической политики на российском Дальнем Востоке. Мат-лы медунар. науч.-практ. конф. (28 февраля-1 марта, 2001). – ХабаровскС. 69-74.

3. Японский опыт реформ и задачи России. // К вопросу об использовании опыта послевоенного восстановления экономики Японии для России. Токио: НИИ промышленной политики: НИИ национальной экономики, 1995.