|

Ежедневные новости 12 мая 2009 г.

Содержание:

Новости РФ:

ü Иркутскую область возглавил Сергей Сокол

ü Дмитрий Медведев подчинил судебную власть политической

ü Медведев разрешил муниципалитетам создавать спасательные службы

ü "Второй антикоррупционый пакет": как правоохранительные органы будут проверять доходы чиновников

ü Путин обещает поддержку японским компаниям, открывающим филиалы в РФ

ü Государство поддержит авиапром

ü Российские автопроизводители возобновят работу

ü Старость – на радость. Кризис превращает пенсионеров в кормильцев семьи

ü Экономные инновации. Энергоэффективность модернизирует российскую экономику

ü Рекламная пауза

ü Переходное право. Сегодня "Российская газета" публикует новые водительские штрафы

Новости Кузбасса:

ü Кемеровская область - впереди Сибири всей!

ü В Кемеровской области организовано авиапатрулирование лесов

ü Предприниматель может послать любого проверяющего… к прокурору

ü Ещё один Центр содействия малому и среднему бизнесу появился в Кузбассе

ü Кемеровчане оккупировали самый дешевый магазин

ü Сегодня в Кемерове открылись выставки-ярмарки «Стройкомплекс», «Стройпродукт», «Лесдревпром», «Экспо-Мебель», «Интеркомфорт», организованные выставочной компанией «Экспо-Сибирь».

Иркутскую область возглавил Сергей Сокол

(НТВ)

В Иркутск сегодня прибыла комиссия из Москвы во главе с министром транспорта Левитиным. Он будет лично контролировать расследование катастрофы вертолета иркутского губернатора.

Игорь Есиповский разбился накануне. На борту, помимо главы региона, находились еще три человека: первый зампред областного правительства, пилот и охранник. Никто из них не выжил.

Обломки машины обнаружены в урочище Малышкино, примерно в 80 километрах от Иркутска. Причина крушения пока неизвестна. Уголовное дело предварительно возбуждено по факту «нарушения правил эксплуатации воздушного средства». Рассматривается как ошибка пилота, так и неисправность техники.

Группа спасателей Байкальского отряда МЧС, прибывшая глубокой ночью на место ЧП, разбила лагерь и расчистила площадку для посадки там вертолетов.

Евгений Гоголев, начальник оперативного штаба МЧС РФ по Иркутской области: «Следственной группой проводятся следственные мероприятия. После их окончания тела погибших (скорее всего, сегодня в 18 часам) будут доставлены в город Иркутск».

Законодательное собрание Иркутской области сегодня досрочно прекратило полномочия Есиповского в качестве губернатора и объявило 12 мая днем траура. Завтра в Иркутской области будут приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.

Как стало известно, временно исполняющим обязанности главы Иркутской области назначен первый зам губернатора Сергей Сокол. Соответствующее распоряжение подписал президент. Сокол сегодня, на заседании местного правительства, уже взял на себя временные полномочия главы региона, передает НТВ.

Дмитрий Медведев подчинил судебную власть политической

(Заголовки)

Президент внес в Госдуму законопроекты, касающиеся статуса и полномочий судей, как рядовых федеральных, так и конституционных. Согласно этим законопроектам, председатель Конституционного суда будет назначаться Советом федерации по представлению президента, а не избираться самими судьями. Эксперты считают, что в этом случае судебная власть будет в полном подчинении у политической.

Ведомости» пишут, что официально в КС поправки президента пока не комментируют. Между тем, источники в КС заявили газете, что для рядовых судей поправки оказались полной неожиданностью. Судья КС в отставке Тамара Морщакова полагает, что в случае, когда председатель получает полномочия из рук президента, он становится ретранслятором пожеланий верховной власти. Тем более неожиданным выглядит этот шаг на фоне того, что год назад, по словам источника газеты, Медведев согласился обсудить переход к выборам председателей и двух других высших судов - Верховного и Высшего арбитражного («Выбор одного»).

В том, что закон обретет силу, сомнений ни у кого не возникает, отмечает «Коммерсантъ». «Единая Россия» способна одобрить инициативу президента просто в силу количества депутатов. Для внесения поправок в закон «О Конституционном суде РФ» достаточно 300 голосов. Завкафедрой конституционного права Высшей школы экономики Михаил Краснов считает, что назначаемые конституционные судьи будут чувствовать себя обыкновенными чиновниками, а не «вершителями правосудия». Окончательно ясно станет, как судьи отреагировали на предложения президента, 18 мая, после очередного заседания cовета судей РФ. Пока же источники заявляют, что такие поправки, внесенные без широкого общественного обсуждения, вызовут негативную реакцию профессионалов («Конституционный суд встраивают в вертикаль власти»).

«Газета» сообщает, что президент внес законопроект, предусматривающий поправки в законы «О статусе судей» и «Об органах судейского сообщества». Этими поправками он подразумевает отменить нынешний трехлетний испытательный срок для федеральных судей. Сейчас каждый судья через три года работы должен пройти ряд проверок, в том числе в квалификационную комиссию, после чего его повторно назначают судьей. Если поправки вступят в силу, срок полномочий судьи федерального суда будет ограничен лишь достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи. Так президент надеется дополнительно гарантировать принцип независимости судей («Председателя Конституционного суда выберет президент»).

Медведев разрешил муниципалитетам создавать спасательные службы

(Kuzbassnews)

Президент одобрил изменения в статью 2 федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 2 федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения дают возможность органам местного самоуправления создавать аварийно-спасательные службы и формирования. Ранее эта норма отсутствовала в законе, и, фактически, отсутствовали такие подразделения в муниципальных образованиях.

Предоставление муниципальным властям права на создание собственных аварийно-спасательных служб обеспечит возможность быстрого реагирования и оперативного решения задач по спасению, а также обеспечит безопасность людей и территорий, отмечают эксперты.

"Второй антикоррупционый пакет": как правоохранительные органы будут проверять доходы чиновников

(Newsru)

Правительство РФ работает над "вторым антикоррупционным пакетом" мер, направленных на вывод из тени доходов чиновников. Председатель Счетной палаты Российской Федерации и член президентского совета по противодействию коррупции Сергей Степашин рассказал газете "Ведомости", как правоохранительные органы и ФСБ будут организовывать проверки в этой сфере. По мнению Степашина, на первых порах проверки будут частыми.

Как рассказал Степашин, антикоррупционной экспертизой будет главным образом заниматься Генеральная прокуратура. Счетная палата, как и прежде, будет давать заключение, насколько эффективно конкретные законы регулируют расходование бюджетные средств и использование федеральной собственности.

- Чиновники будут отчитываться о доходах перед государством, но не перед народом

По мнению председателя Счетной палаты, чтобы вести борьбу с откатами, следует централизовать систему мониторинга и аудита госзакупок. Необходима и внешняя экспертиза, особенно если речь идет о крупных контрактах с низкоструктурированными расходами. Счетная палата настаивает на применении многоэтапных конкурсов при размещении заказов на инновационную и технически сложную продукцию. Аукционная форма размещения заказов на такие виды продукции и услуг вообще должна быть исключена, считает Степашин.

Как отметил Сергей Степашин, следует разработать особый механизм размещения заказов на продукцию, цена на которую контролируется государством, а также на продукцию и услуги компаний, занимающих монопольное положение на своих рынках.

Как напомнил председатель Счетной палаты, пакет антикоррупционных законов вступает в силу с 2010 года. Ряд высших должностных лиц уже отчитались по новым правилам, указав, в том числе, доходы жен и несовершеннолетних детей.

Как отметил Степашин, готовятся указы президента Медведева, в которых будет прописано, кто и перед кем отчитывается. Предполагается, что топ-менеджеры госкорпораций будут отчитываться о доходах и имуществе, как и госслужащие.

Помимо налоговых органов декларации будут направляться государственными гражданскими служащими еще и в кадровые подразделения своих организаций. Кроме налоговых органов, эти документы смогут проверять другие правоохранительные органы, в том числе ФСБ. Как отметил Степашин, будут предусмотрены проверки соответствия стоимости собственности задекларированным доходам.

Что касается того, перед кем должны отчитываться губернаторы, депутаты, судьи, руководство и аудиторы Счетной палаты, то пока, как отметил Степашин, указов президента на эту тему нет. По мнению председателя Счетной палаты, все эти должностные лица, по всей видимости, будут направлять декларации в соответствующее подразделение администрации президента. Сенаторы и депутаты Госдумы — в кадровые подразделения аппаратов палат.

Один из вариантов проекта нового антикоррупционного указа президента предусматривал, что государственные служащие, особенно чиновники внутри одного ведомства, если они видят и знают, что их коллега принимает подношения и живет не по средствам, обязаны информировать об этом соответствующие структуры.

Однако, по сведениям Сергея Степашина, требование к госслужащим информировать обо всех ставших им известными фактах коррупции из проекта указа изъято. Доносительство будет поставлено на добровольную основу, сохранилось только требование к государственному служащему обязательно сообщать о тех коррупционных проявлениях, которые затрагивают его самого.

Хотя Степашин и подчеркнул, что на Западе – это общепринятая норма, однако отметил, что главное в этом случае, чтобы такой контроль не обернулся тотальным доносительством и сведением счетов.

Путин обещает поддержку японским компаниям, открывающим филиалы в РФ

(РИА Новости)

Правительство РФ будет и дальше поддерживать проекты японских компаний, открывающих свои филиалы в России, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин во вторник, выступая на Российско-японском бизнес-форуме.

"В начале июня планируется открыть предприятие "Ниссан". Подобные проекты будут поддерживаться правительством РФ", - сказал премьер.

Он также отметил, что в России успешно работает японская компания "Тойота".

В Санкт-Петербурге действует сборочное производство японского автоконцерна "Тойота", его плановая мощность - до 200 тысяч машин в год. Также в Ленинградской области строится завод по производству автомобилей "Ниссан", он начнет работу летом 2009 года, объем производства, как ожидается, составит 50 тысяч машин в год.

Государство поддержит авиапром

(НТВ)

Почти семь миллиардов рублей выделит государство на производство нового самолета «Суперджет-100» (Sukhoi Superget-100). Об этом заявил сегодня Владимир Путин в Комсомольске-на-Амуре на встрече с работниками авиационного объединения, которое выпускает не только гражданские, но и военные самолеты.

Владимир Путин, председатель правительства РФ: «Сейчас обсуждали с вашим руководством, как выстраивать работу предприятия дальше. Это касается и лизинга самолетов для „Аэрофлота“, увеличения заказа для наших компаний, продажи на экспорт.

Здесь тоже есть неплохие возможности — увеличение финансирования, связанного с некоторым удорожанием продукции, комплектующих деталей. Получается вместе 3,2 и 3,6 — 6,8 миллиарда рублей. И плюс еще увеличение уставного капитала на 250 миллионов долларов, в связи с тем, что итальянские партнеры сюда вошли и уже внесли свою часть».

Благодаря такой господдержке это предприятие будет обеспечено работой на ближайшие 25 лет, добавил Путин.

Затем премьер поехал на Амурский судостроительный завод — там ситуация не столь благополучная. Его финансовые проблемы могут привести к смене собственника завода, не исключил Путин.

Владимир Путин, председатель правительства РФ: «Чтобы сделать завод работоспособным и жизнеспособным, нужно решить первый вопрос — с кредиторской задолженностью в объеме 36 миллиардов рублей. Из них 13,9 миллиарда только перед Сбербанком. Это очень приличные деньги. Это первое.

Второе, что не менее важно, а, может, даже более важно: нужно решить вопрос с собственностью и с собственниками, которые эффективными себя за последние годы не проявили, к сожалению».

Проблемы, с которыми столкнулись амурские судостроители, будут обсужаться на совещании по развитию судостроительной отрасли региона — оно начнется в ближайшие часы, передает НТВ.

Российские автопроизводители возобновят работу

(РИА Новости)

Конвейеры крупнейших российских автопроизводителей во вторник возобновят работу после вынужденного перерыва.

Главный конвейер ОАО "КАМАЗ", одного из крупнейших производителей грузовиков в России, вновь заработает 12 мая. Как ранее пояснили РИА Новости в компании, вынужденный простой был вызван тем, что спрос на продукцию автопрома на мировом рынке упал из-за кризиса и с начала года "КАМАЗ" работает только под конкретные заказы.

За последние полгода предприятие уже несколько раз приостанавливало главный конвейер. "КАМАЗ" выполнил апрельский план и приостановил работу главного конвейера.

Японский автопроизводитель Toyota приостанавливал работу своего завода под Петербургом с 1 по 11 мая. Во вторник производство возобновится в обычном режиме. Во время вынужденного простоя компания выплатила работникам две трети заработной платы, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В текущем году нестабильная ситуация на рынке уже вынуждала японского производителя приостанавливать работу российского завода на шесть рабочих дней - с 30 марта по 6 апреля. Завод Toyota в Шушарах под Петербургом начал производство Camry в декабре 2007 года. В настоящий момент в ООО "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" работает свыше 750 сотрудников.

Вернутся на производство и работники совместного предприятия французской компании Renault и правительства Москвы "Автофрамос", которое также приостанавливало работу сборочного конвейера до 11 мая. Конвейер был остановлен из-за снижения продаж.

Выйдут на свои рабочие места сотрудники ОАО "АвтоВАЗ". С 12 мая и до конца месяца персонал, занятый выпуском автомобилей Lada Priora, Lada Kalina, Lada Samara и Lada 2105/2107, а также запасных частей и обслуживанием производства, будет работать четыре дня в неделю в две смены с продолжительностью каждой смены шесть часов. Для работников, изготавливающих автомобили Lada 4X4, в мае введен режим работы пять дней в неделю в две смены с продолжительностью каждой смены восемь часов.

Работники опытно-промышленного производства будут задействованы четыре дня в неделю в две смены с продолжительностью каждой смены шесть часов.

Оплата неотработанного до нормы времени, установленного графиками сменности в мае, будет осуществляться, как за время простоя, в размере двух третей средней заработной платы работника. Для персонала, не занятого на производстве автомобилей и выполнении неотложных работ, в мае объявлен простой с оплатой в размере двух третей средней заработной платы работника.

Горьковский автозавод (входит в "Группу ГАЗ"), приостановивший производство с 30 апреля, запустит сборочный конвейер и перейдет с трехдневной на четырехдневную рабочую неделю.

Горьковский автозавод рассчитывает выпустить в мае около 5 тысяч легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей. Как сообщалось ранее, в январе предприятие выпустило около 2 тысяч легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей, в феврале - 1,4 тысячи, в марте - 3 тысячи 395 автомобилей. В апреле план производства был установлен в размере 5 тысяч автомобилей.

Старость – на радость. Кризис превращает пенсионеров в кормильцев семьи

(Новые известия)

ЮЛИЯ ЗИНОВЬЕВА, НАТАЛЬЯ САВИНА

Как выяснили «НИ», в последние полгода российские пенсионеры стали единственной в стране социальной группой, чьи доходы продолжают расти. Эксперты допускают повторение ситуации 1990-х годов, когда старики-родители содержали своих взрослых детей. Правда, характерно это будет для деревень и малых городов.

За первый квартал нынешнего года зарплата в России уменьшилась на 9,3%, подсчитал Росстат. На самом деле падение еще больше, утверждают эксперты кадрового центра, исследовавшие рынок труда 10 крупнейших городов страны. По их данным, девальвация рубля и отсутствие индексации в связи с инфляцией привели к сокращению реальной зарплаты на 40%. Росстат подтверждает: средняя зарплата в марте 2009 года стала ниже, чем в июне прошлого, опустившись до 17,4 тыс. рублей против максимума в 21,7 тыс. рублей в декабре 2008 года.

Пенсии же с начала года выросли на 4,3%, а к концу года увеличатся еще на 23,5% – до 5859 рублей. Это больше, чем максимальный размер пособия по безработице (4900 рублей). В следующем году пенсии будут расти более стремительно. Владимир Путин обещал повышение «на 45% в номинальном выражении и на 30% – в реальном». По словам премьера, среднегодовой размер пенсии по старости превысит в 2010 году восемь тыс. рублей. Таким образом, если в прошлом году средняя пенсия составляла четверть от средней зарплаты, то в будущем может достичь половины.

«Мы получим то же самое, что в 1990-е годы, когда многие семьи выживали за счет пенсионеров и инвалидов – тех, кто получал постоянные социальные выплаты», – дает «НИ» свой прогноз замдиректора «Левада-Центра» Алексей Левинсон. Социолог называет происходящее «советским способом борьбы с кризисом», когда зарплата сокращается, а все другие виды выплат сохраняются и даже растут, хотя и выплачиваются порой с задержками. «Тенденция урезания зарплаты прослеживается больше, чем тенденция увольнений», – утверждает Левинсон. По его словам, «пенсионерам придется стать чуть ли не основными кормильцами семьи». Во время кризиса всегда бюджетники становились опорой для тех, кто в бюджетной сфере не работает, подтверждает «НИ» экономист Виталий Найшуль: «В 1970–1980-е годы целью всех родителей было довести детей до пенсии, предварительно дожив до нее самим».

Пенсионеры станут опорой семей прежде всего в сельской местности. «В деревне или маленьком городе, где нет высоких доходов, пенсия – это реальные деньги, на которые можно прожить», – уверяет экономист Найшуль.

В мегаполисах же пенсионеры наряду со всеми страдают от повышения коммунальных платежей. «Нередко пенсии не хватает на квартплату. Это в 1990-е годы можно было тратить большую часть пенсии на продукты и худо-бедно кормить всех членов семьи», – поясняет «НИ» руководитель аналитического отдела . Однако городские пенсионеры смогут прокормить свои семьи за счет дач и огородов. «Старики больше понимают в сельском хозяйстве, чем урбанизированная молодежь и люди среднего возраста. Пенсионеры обеспечат продуктами не только себя, но и своих родственников. Кризис будет долгий, и, я думаю, напрямую встанет вопрос о том, есть ли, что поесть», – говорит «НИ» доктор экономических наук Виктор Медиков.

Если же пенсионер продолжит работать, его семья и вовсе переместится в категорию благополучных. «Занятость пенсионеров не просто снижает риски бедности домохозяйств, но и делает их самыми обеспеченными по величине среднедушевых доходов, особенно если в этих домохозяйствах нет детей и неработающих взрослых», – говорится в докладе Института демографии Высшей школы экономики. В России работают 28% пенсионеров по старости и 69% получателей социальных пенсий. С началом кризиса увольнения пенсионеров практически не коснулись. По данным Департамента социальной защиты правительства Москвы, за первый квартал в столице были уволены менее 2% работающих пенсионеров. По мнению экспертов Института демографии, это связано как с тем, что большинство пенсионеров работают в бюджетной сфере (около 60% заняты в образовании, здравоохранении и социальной сфере), так и с их профессиональными навыками. Среди работающих пенсионеров доля специалистов высшей квалификации составляет 41%, что в 1,5 раза больше, чем среди тех, кто до пенсии пока не дожил.

Экономные инновации. Энергоэффективность модернизирует российскую экономику

(RBCDaily)

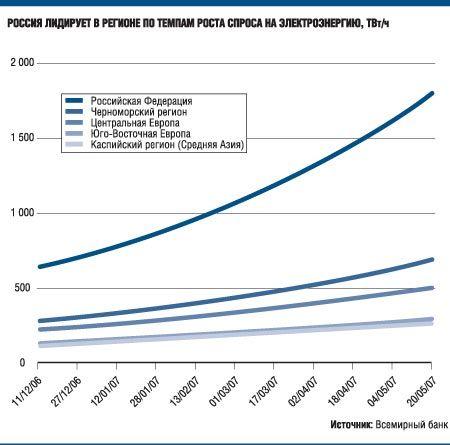

Одной из наиболее обсуждаемых тем политической и экономической элитой России в ближайшие месяцы станет энергоэффективность. Она будет включена в повестку Госсовета при президенте России, который, как ожидается, пройдет 2 июня, а также в программу международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Похвастаться российским чиновникам пока нечем: принимаемые меры — точечные, закон об энергосбережении все еще не принят. Между тем, по мнению экспертов, меры по повышению энергоэффективности правительству необходимо включить в антикризисный план как основу для перевода экономики на инновационные рельсы.

Российская экономика является одной из самых энергоемких в мире. По оценкам IFC, Россия могла бы сэкономить 45% потребления энергии, что сопоставимо с годовым объемом использования энергии Францией. Однако добыча нефти и газа падает. Российская энергетика уже не справляется с обеспечением внутреннего спроса: в ряде регионов зафиксирован дефицит электроэнергии при пиковых нагрузках в зимний период. До сих пор выбор был в пользу более прибыльных экспортных рынков. Согласно оценкам Энергетической стратегии России на период до 2020 года, вклад структурных факторов энергосбережения сможет компенсировать около половины необходимого прироста энергопотребления. Расточительность российской экономики обходится сейчас в 84—112 млрд долл. в год недополученных доходов от экспорта нефти и газа, подсчитали в IFC. Прогнозируемый дефицит добычи природного газа (35—100 млрд куб. м к 2010 году) может быть легко восполнен за счет энергоресурсов, высвобождаемых в результате повышения энергоэффективности.

В июне 2008 года президент Дмитрий Медведев подписал указ «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», который предусматривает снижение к 2020 году энергоемкости ВВП России не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. Однако системные меры по его реализации не предпринимаются: закон о повышении энергоэффективности не принят. Такая непоследовательность идет вразрез с амбициозными целями России: энергоэффективность могла бы стать опорной точкой в переводе экономики на инновационные рельсы. «Инновации и эффективность — синонимы: только за счет качественного обновления экономики можно повысить эффективность, — отмечает гендиректор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев. — Достойно выйти из кризиса мы можем только за счет качественного обновления производств, а не за счет использования старых технологий».

Меры по повышению энергоэффективности должны быть включены в антикризисный план правительства, считает Валерий Миронов из Центра развития: «В план Обамы включены затраты на новые виды энергии, на инновации. Если мы не отказываемся от инновационного развития, надо ввести такой раздел и, например, поддерживать те предприятия, которые повышают энергоэффективность». Антикризисный план США предусматривает выделение 30 млрд долл. на развитие отрасли экологически чистой энергетики: за три года использование ветровой энергии будет увеличено в 2 раза. На такую же сумму за пять лет Япония профинансирует НИОКР в области энергосбережения. Европейские страны к 2020 году планируют увеличить энергоэффективность своих экономик еще на 20%.

Одна из самых «эффективных» стран в ЕС — Финляндия, занимающая первое место в мире по использованию биоэнергии. В Финляндии самые низкие в мире выбросы углекислого газа на 1 кВт ч энергии. К 2020 году с нынешних 4% доля используемой финнами возобновляемой энергии вырастет до 38%. Уже действует национальная программа по разработке новых технологий производства биотоплива второго поколения на основе древесных отходов. Правительство разрабатывает дополнительные стимулы для предприятий по повышению их энергоэффективности: субсидии на покупку новых технологий, налоговые льготы. Пропаганда энергосбережения на фоне высоких тарифов на энергию изменила мышление финнов, старающихся экономить ресурсы и использовать только экологичную продукцию. Многие из них в своих домах используют гибридное отопление (грунтовое тепло, солнечная энергия, биотопливо, тепло воздуха).

Благодаря горизонту планирования, исчисляемого десятилетиями, планы по повышению эффективности экономики и снижению ее зависимости от невозобновляемых источников энергии не зависят от текущей ценовой конъюнктуры. «Эта тема открывает огромные коммерческие возможности, которые надо помочь реализовать», — рассказывает управляющий директор Ассоциации экологических предприятий Катри Пенттинен. По ее словам, жесткие законодательные нормы требуют функционирования предприятий с учетом экологических ограничений. Например, все финские предприятия включены в систему обработки отходов. «Отходы должны использоваться в качестве материалов или источников энергии. Если это невозможно, то только тогда направляться на свалку», — рассказывает г-жа Пенттинен. Сейчас на свалку отправляется 60% отходов, через семь лет показатель упадет до 20%, уверена она. Курс на энергоэффективность и экологичность позволили Финляндии стать одним из лидеров в производстве и экспорте чистых технологий и прорывных инновационных решений.

ТАТЬЯНА ФРОЛОВСКАЯ

Рекламная пауза

(Эксперт Сибирь)

София Гольдберг, автор «Эксперт Сибирь»

Срок экономической неопределенности неизвестен. Поэтому пора адаптироваться к новым условиям игры и от политики «затягивания поясов» и секвестирования рекламных бюджетов переходить к их максимально эффек-тивному освоению. Например, иначе взглянуть на прежние каналы продвижения и обратить внимание на новые

Вначале 2009 года впервые за последние девять лет стабильного роста российский рынок рекламы сократился. Засосавшая его воронка кризисного торнадо оказалась куда более гигантской, чем ее представляли себе эксперты и игроки еще в конце осени — начале зимы прошедшего года. Теперь понятно, что ожидаемыми 20% спада отрасль не отделалась, и полагать, что сценарий 1998 года для нее не повторится, было бы слишком наивно.

Мы видели дно

По данным агентства Discovery Research Group за апрель 2009 года, объем рекламного рынка России в 2008 году — 267 млрд рублей. Это на 2 млрд меньше, чем эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) прогнозировали до начала кризиса. Годовой прирост составил 18%, что является самым низким показателем с 2001 года. В 2003–2007 годах сектор ежегодно увеличивался на 24–28%, а в 2001–2002 годах — на 60%, активно восстанавливаясь после дефолта 1998 года.

Сибирского рынка рекламы эти процессы коснулись абсолютно аналогичным образом. Сколько времени еще должно пройти, прежде чем сегмент начнет постепенно выравниваться, пока неизвестно, однозначного мнения нет и среди его игроков. Однако есть одно, пусть слабое, но все же утешение: по мнению экспертов, в конце 2008−го – начале 2009 года сибирский рынок рекламы рухнул так основательно, что мы уже видели его дно. Хуже не будет — некуда: рынок и так съежился чуть ли ни не наполовину. «Если это и дно, то плоское, бескрайнее дно какого-нибудь столь же ровного водоема, вроде Балтики или нашего Обского водохранилища. Да, туда мы погрузились в ноябре–январе. Общий спад на рынке рекламы я бы оценила (в зависимости от типа, региона, отрасли, а главное — от точки отсчета) в 30–40 процентов. Но некоторые сегменты (например, реклама на нишевых радиостанциях или в локальном глянце) провалились на 70 и более процентов. И когда сегодня мне говорят о каких-то малых симптомах улучшения ситуации: «Смотрите, на Красном проспекте стало меньше пустующих щитов!» — я понимаю, что это пока небольшая отмель на том самом дне. Почти все аналитики, не исключая глав государств, прогнозируют мировой кризис затяжным, никак не менее чем до начала 2010 года. Вряд ли в такой макросреде мы увидим «островки подъема», как не успели углядеть «островков стабильности», которыми нас утешали власть предержащие в сентябре–октябре 2008 года», — комментирует резкий отрицательный скачок в динамике роста рынка рекламы Сибири директор новосибирского агентства коммуникаций «Банзай» Тамара Соболевская.

Тем временем уже становится очевидным, что политика экономии для многих игроков в качестве временной меры уже не может продолжать играть роль спасительного тайм-аута в ожидании лучших времен. Когда они наступят, и наступят ли для многих компаний вообще — неизвестно. И хотя о выравнивании говорить пока рано, определенности становится больше. По мнению PR-консультанта Александра Ольшевского, уже понятно, что надежды пересидеть кризис, лишь несколько «затянув пояса», не оправдываются. «Фактическое число игроков сибирского рекламного рынка уже к концу этого года сократится в разы. Даже в условиях «мирного времени» существовали мнения, что реально конкурентоспособны лишь 20–25 процентов из них. Велика вероятность, что как раз в этих, если не в еще более мрачных цифрах будет выражаться то, что сможет выжить под обломками рухнувшей рекламной отрасли. В первом квартале 2009 года сильнее всего пострадала часть доходов рынка, связанная с региональными клиентами. Агентства, работающие с бюджетами крупных международных и федеральных брендов, чувствовали себя устойчивее коллег. Однако и это лишь временное явление, связанное с более длительной процедурой планирования и секвестирования бюджетов у их клиентов», — комментирует ситуацию Ольшевский.

Переключая каналы

Однако кризис кризисом, но потребительский рынок существовать не перестал, пусть даже несколько сжавшись и существенно потеряв в премиум-сегменте. Как говорил Брюс Бартон, основатель крупнейшего мирового рекламного агентства BBDO, в хорошие времена люди хотят рекламировать, в тяжелые времена — должны рекламировать. Только сейчас, когда на счету буквально каждая копейка, перед маркетологами, бренд-менеджерами и прочим персоналом компаний, ответственным за освоение рекламного бюджета, стоит задача не просто в традиционной пропорции распределить его между основными каналами продвижения, а потратить максимально эффективно. Как правило, компании идут по пути переоценки каналов продвижения либо отдают маркетинговую часть на аутсорсинг.

По данным агентства Discovery Research Group, больнее всего кризис ударил по печатным СМИ, радио, а также по наружной рекламе, в то время как реклама на телевидении и в Интернете оказалась наиболее защищенной от экономического спада. Согласно прогнозам агентства, больше всего пострадают газеты, рекламные доходы которых сократятся более чем на 20%. На 17,8% уменьшатся доходы от наружной рекламы, а на 16,1% — от размещения в журналах.

По мнению Александра Ольшевского, докризисная емкость сибирского рынка наружной рекламы уже вряд ли восстановится, поскольку он наименее гибок и наименее клиентоориентирован. Доступность телевизионной рекламы, напротив, возросла, причем в основном для клиентов, которые раньше и не мечтали активно пользоваться ею — правда, с видимым падением среднего качества рекламного продукта. Больше всего шансов на выравнивание ситуации, по мнению эксперта, у печатных СМИ — они быстрее всех сориентировались в изменениях, чему помог и начавшийся процесс интенсивной зачистки этого сегмента. «Конечно, клиент ищет новые для себя каналы. Но пока большинство ограничивается иными соотношениями между уже привычными каналами и отказом от тех, которые кажутся совсем неэффективными. Например, больше радио вместо ТВ, размещение видео на более дешевых телеканалах, печатный модуль вместо радио», — говорит Ольшевский.

Нельзя однозначно говорить и об ударе, который кризис нанес сегментам радиорекламы и рекламы в печатных СМИ, считает Тамара Соболевская. Причина в первую очередь кроется в том, что «печатные СМИ» — не вполне корректное обобщение, поскольку на самом деле это целый конгломерат форматов, включающий в себя проекты от федерального до районного, ориентированные на разные аудитории, множество тематик, форматов и подходов. «Платные и бесплатные, элитарные и «народные» — все они встретили и переживают кризис по-разному. Кто-то отреагировал гибко, продвинул свои рекламные предложения в другие целевые группы, разумно сократил затраты. А вот в одной уважаемой областной газете после потери части рекламодателей решили «оптимизировать затраты» и перешли с полноцветной печати на черно-белую. В результате потеряли почти всю остальную рекламу», — рассказывает Соболевская. Что же касается упадка рекламы на радио, то, по мнению директора агентства «Банзай», радиорынок Новосибирска сам себе устроил кризис еще до кризиса. «В городе открылось избыточное количество FM-станций, особенно для аудитории 35+ (Авторадио, Вести FM, «Городская волна», «Шансон», Ретро FM, Радио Дача, Радио Семь, «Добрые Песни»). Сильнейший холдинг «Юнитон Медиа» в мае раскололся надвое после размена активов и перестал быть единым игроком на рынке продаж радиорекламы. Заказчики уже летом путались в ворохе коммерческих предложений, а осенью стали безжалостно вычеркивать из бюджетов не только станции второго эшелона, но и радио в целом», — заключает она.

Многие эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации, помимо традиционных каналов, заметно активизировался интерес к внутрикорпоративному PR, в том числе — к антикризисному. Если экономический хаос снаружи неизбежен, то разброд внутри организаций компании стремятся свести к минимуму и готовы за это платить. «С одной стороны, можно отметить резкий рост спроса на внешний и внутренний антикризисный PR и на комплексные кампании. На федеральном уровне фаворит спроса — информационная поддержка структурных изменений крупных игроков, так называемые Mergers&Acqucitions (слияния и поглощения). С другой — снижение спроса на социальные репутационные проекты и event marketing. Бизнес вдруг стал более прагматичным и «требует» этого от рекламы и PR», — комментирует управляющий партнер Inmar Relations (Новосибирск) Инна Лысенко.

Новосибирская видеопроизводственная компания AVI, снимающая обучающие фильмы и ролики для внутрикорпоративного пользования, — пример, доказывающий повышение спроса на корпоративный PR: с приходом кризиса заказов на видеопродукцию не стало меньше. «Наши основные клиенты — крупные организации: банки, торговые холдинги, гиганты MLM-индустрии — которые, как оказалось, не собираются опускать руки в период кризиса. Сетевики активно вербуют массы безработных, предлагают людям новую продукцию и активно ее рекламируют, заказывая имиджевые и рекламные ролики в расчете на рывок в кризисный период. Банки в борьбе за клиентов повышают клиентоориентированность персонала, заказывая обучающие фильмы о стандартах общения и нормах обслуживания. Многие компании, в том числе и телевизионные, оптимизируя бюджет, сокращают штатные креативно-производственные отделы и отдают заказы на аутсорсинг — таким компаниям, как наша. К тому же AVI оказывает видеоуслуги в категории «чуть выше среднего», но не дороже остальных, что позволяет нам в период кризиса захватывать клиентов из самого верхнего ценового сегмента», — рассказывает директор компании AVI Роман Лабунец.

Все хотят в сеть

В ситуации переоценки каналов продвижения взгляды клиентов обращаются в сторону наиболее дешевых и потенциально наиболее эффективных сегментов рынка — Интернета и локальных промоакций. По этому пути пошел, например, сибирский филиал компании «Евросеть», чей рекламный бюджет к весне 2009 года немного похудел, но, по словам руководителя группы маркетинга и рекламы компании Олеси Григорьевой, это пошло только на пользу. В сибирском филиале пересмотрели традиционные схемы взаимодействия с подрядчиками, а также перераспределили доли рекламного объема по видам носителей таким образом, чтобы сэкономить и не потерять эффективность. «Бюджетное планирование было и остается основой эффективности рекламной деятельности, а во время кризиса креатив ради креатива вообще неуместен. Для нас основной вопрос был в перераспределении средств. Если раньше мы тратили основную часть бюджета на ТВ-эфиры и рекламу на радио, то теперь преимущество отдаем интернет-рекламе, потому что затраты существенно ниже, а охват аудитории максимален.

Проведение локальных рекламных акций с уникальным предложением товара или услуги — также одно из направлений, которое мы планируем применять. Кризис поспособствовал тому, что мы можем на взаимовыгодных условиях, без вложения денежных средств, организовать промоакции совместно с другими крупными компаниями, например, производителями продукции», — комментирует Григорьева.

Нынешний кризис подготовил для интернет-рекламы крайне благоприятную почву: во-первых, эффективность сетевой рекламы легче отследить, во-вторых, она более массовая, в-третьих, куда более дешевая по затратам и, что самое главное, обладает специфическими преимуществами носителя, такими, как интерактивность, вовлечение целевой аудитории в коммуникацию, возможность гибко менять креатив и таргетинг. По данным агентства Discovery Research Group, в текущем году 93% рекламодателей намерены увеличить бюджеты на интернет-рекламу — это коснется прежде всего традиционных лидеров по рекламе в Рунете — автомобильного сегмента, FMCG-сектора и телекоммуникационных компаний.

Впрочем, по мнению игроков сибирского рекламного рынка, несмотря на все, казалось бы, однозначные предпосылки, взрыва в интернет-рекламе не будет — она просто-напросто останется своеобразным островком стабильности, сохранив при этом небольшую насыщенность финансами. «Сегмент интернет-рекламы не выиграл, а просто не проиграл своих позиций, то есть Интернет, грубо говоря, остался при своих копейках. Из рекламных бюджетов основных компаний-рекламодателей в сеть уходило в среднем два–пять процентов. Собственно, они и остались. Были урезаны другие сегменты — в основном это коснулось радиостанций, PR-ивентов, газет — то есть каналов, где трудно проследить «путь» от получения информации потребителем до «покупки» продукта и, соответственно, проблематично оценить эффективность вложений. В меньшей степени был затронут сегмент ТВ-рекламы, потому что, во-первых, традиционно она считается самым эффективным средством коммуникации, а во-вторых, каждый предприниматель хочет, чтобы его продукт крутили по ТВ — это как условный рефлекс. Интернет же остался со своими двумя–пятью процентами бюджетов рекламодателей, потому что какой-никакой доход интернет-реклама приносит стабильно, а экономия на таких мелочах погоды все равно не делает. Пока еще рано говорить о переоценке каналов продвижения в пользу Интернета. На данном этапе рекламодателям ясно, что надо увеличивать вложения в сеть, что Интернет — более прозрачная и удобная система, но нет понимания того, как и во что вкладывать деньги, чтобы получить результат», — комментирует ситуацию директор ресурсы» Евгений Иванов.

Сколько еще надо будет заново перераспределять рекламные бюджеты в поисках наиболее верных и эффективных каналов продвижения — непонятно. Но пока очевидно одно: сибирский рекламный рынок начинает постепенно выходить из ступора и приспосабливается к новым условиям игры. Не разобравшись в них и попав под волну паники, многие компании уже проиграли, секвестировав полностью или почти под ноль рекламные бюджеты и тем самым выпав из информационного поля. «Многие, причем в основном крупные компании, «на всякий случай» сократили рекламные бюджеты, отменили запланированные мероприятия, хотя объективных предпосылок для такого «затягивания пояса» еще не было. Как показало время, часть таких предприятий практически «не дожила» до нового года. И в нашей практике есть случаи отмены или переноса запланированных мероприятий крупными федеральными структурами, которых сегодня уже не существует», — рассказывает Инна Лысенко.

Главное сейчас — экономя и пересматривая бюджеты, не перейти черту допустимого, за которой начинаются ошибки, такие, как, например, поиск малобюджетных решений для масштабных и амбициозных задач. «Лопатой можно выкопать траншею, но не построить метрополитен. Полное же секвестирование рекламных и PR-бюджетов назову не иначе как экономическим самоубийством. Развивать бизнес и одновременно терять потребителей — это абсурд, который в ближайшее время приведет к разорению компаний, избравших этот путь», — резюмирует Тамара Соболевская.

Переходное право. Сегодня "Российская газета" публикует новые водительские штрафы

(Российская газета)

Владимир Баршев

Теперь у автолюбителей будет больше стимулов притормозить перед пешеходным переходом и внимательно осмотреться, не помешает ли он кому-нибудь. За не замеченного на "зебре" человека нерадивому автовладельцу придется расстаться с кругленькой суммой - тысячей рублей.

Таковы новые изменения, которые вступят в силу через 10 дней после сегодняшней публикации в "Российской газете" этих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Водителю, не уступившему дорогу пешеходу или велосипедисту, грозит штраф от 800 до 1000 рублей. Остановка или парковка на пешеходном переходе или на тротуаре, если машина мешает пройти пешеходам, обойдется в 300 рублей штрафа. Таким образом, то есть большим рублем, законодатель пытается привить вежливость водителям. Дело в том, что наезды на пешеходов уже давно вышли на первую строчку рейтинга аварий с пострадавшими: за прошлый год это было 40 процентов из всех ДТП. В численном выражении - 82 с половиной тысячи аварий. В них погибло более 10 с половиной тысяч человек и ранено более 77 тысяч. Каждый шестой наезд происходит именно на "зебре". Одной из основных причин таких аварий законодатели считают хамство водителей.

По их мнению, ощутимый штраф заставит многих задуматься перед пешеходным переходом.

Однако при сегодняшней организации движения и работы ГИБДД такое рвение может обернуться очередными поборами с автовладельцев. Зачастую водители просто не знают, что перед ними пешеходный переход. Знаков нет, либо их не видно, разметка стерлась. Как сообщил начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД , ведомство постоянно борется с подобными нарушениями. Разосланы тысячи предписаний местным властям с требованием восстановить знаки и разметку. Там, где предписания остались без ответа, ГИБДД плотно работает с прокуратурой. Ведь даже если на асфальте не нарисована "зебра", но стоит знак "пешеходный переход", водитель должен снизить скорость и следить, чтобы, не дай бог, какой-либо человек не решил перейти на ту сторону дороги. Как рассказал нам заместитель начальника департамента , водитель в любом случае должен сбросить скорость и быть готовым к остановке, если на дорогу вышел пешеход.

- Он управляет средством повышенной опасности, поэтому должен следить за дорожной ситуацией, - разъяснил Кузин. - Если что-то случится, то мог он увидеть знак или не мог, была разметка или не было ее - эти дорожные обстоятельства будут разбираться потом.

Однако водители опасаются другого: как будут расценены их действия на дороге инспектором ГИБДД. Есть такие места, в том числе и в Москве, где пешеходы идут нескончаемым потоком. Водителю в данном случае остается только медленно пробираться через толпы людей или сигналами буквально упрашивать: пропустите, пожалуйста, имейте совесть. Наверняка найдется инспектор, который при новых штрафах станет на другой стороне такого перехода и будет тормозить каждого проехавшего сквозь строй пешеходов.

- В таких местах местным властям необходимо подумать над организацией движения, - объясняет замначальника департамента. - Либо переход построить - надземный или подземный, либо светофор поставить. А если в этом месте стоит инспектор и ловит тех, кто проехал, то грош цена такому инспектору. В первую очередь он должен заняться организацией движения. Даже в наставлениях по дорожно-патрульной службе - катехизисе для инспектора - прописано, что первым делом он обязан разрулить потоки. А выявление нарушителей и их оформление - его второстепенная обязанность.

Если инспектор игнорирует первостепенную свою обязанность и с большим рвением относится к второстепенной, то никто не мешает на него пожаловаться: начальнику его подразделения, начальнику госавтоинспекции города или области, непосредственно в департамент. Только при этом необходимо указать данные этого инспектора, а также когда и где это произошло. Надо сказать, что анонимные сообщения никто рассматривать не будет.

Рассмотрим еще одну спорную ситуацию: загорелся зеленый для автомобилей, переход не оборудован светофором для пешеходов. Понятно, что пешеходы пойдут через дорогу по сигналу, предназначенному для машин. Однако в правилах прописано, что водитель, совершающий поворот, должен уступить дорогу пешеходам. То же правило касается и светофорной стрелки: по этому сигналу водитель получает право начать поворот, но уступив дорогу другим транспортным средствам и пешеходам.

Ни для кого не секрет, что сами пешеходы зачастую становятся виновниками происшествий. Именно по их вине в прошлом году произошло почти 39 тысяч аварий, в которых погибло более шести тысяч человек. Две трети этих ДТП произошло из-за перехода в неположенном месте. Но наказание для них, согласно новым поправкам, поднялось незначительно. Теперь нерадивый пешеход заплатит 200 рублей штрафа вместо 100. И то если его догонят и установят его личность. Но вряд ли кто будет за ним бегать. Штраф все равно не стоит тех усилий, которые придется потратить, чтобы его взыскать.

Эта статья является комментарием к: «Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2009 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (http://www. *****/2009/05/12/voditeli-shtrafy-dok. html )

Новости Кузбасса:

Кемеровская область - впереди Сибири всей!

(Gazeta A42)

По информации, опубликованной Росгосстатом, Кемеровская область по ряду показателей социально-экономического развития опережает другие регионы Сибирского федерального округа (по итогам первого квартала 2009 года).

Кузбасс вышел на первое место по объему отгруженных товаров собственного производства, перевозке грузов всеми видами транспорта общего пользования, а также объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». С начала года в области построено наибольшее в округе количество квадратных метров жилья – 238 тысяч, причем по самой низкой в СФО стоимости одного квадратного метра – 31,7 тысяч рублей (максимум зафиксирован в Новосибирской области – 48 тысяч рублей).

В Кемеровской области зафиксирован минимальный среди сибирских регионов уровень инфляции — 103,7% к декабрю 2008 года. Причем он даже ниже, чем в среднем по России (105,4%).

По объему собранных в бюджет налогов, прибыли, полученной предприятиями, а также среднедушевому доходу населения Кемеровская область заняла второе место, уступив Красноярскому краю.

На третью строчку рейтинга сибирских регионов по уровню экономического развития Кемеровская область вышла по объему оборота розничной торговли и платных услуг населению, уступив Красноярскому краю и Новосибирской области.

Виталий Пуханов

В Кемеровской области организовано авиапатрулирование лесов

(Kuzbassnews)

Эта мера, наряду с усиленным дежурством, была принята в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся в лесах области.

Как сообщает департамент лесного комплекса Кузбасса, с начала пожароопасного сезона в лесах и лесных хозяйствах области, возникло свыше 70 возгораний. И хотя все они были потрушены в день возникновения, не нанеся вреда деревьям и кустарникам, опасность больших лесных пожаров велика.

Чтобы обезопасить зеленые легкие области, организовано оперативное дежурство по 19 территориальным отделам департамента и 87 участковым лесничествам. Леса области патрулируют 45 мобильных групп пожаротушения. 86 добровольных пожарных дружин в любой момент готовы приступить к тушению лесных пожаров.

Предприниматель может послать любого проверяющего… к прокурору

(Gazeta A42)

Уж теперь-то никто не посмеет «кошмарить» малый и средний бизнес необоснованными проверками — на их защиту встал федеральный закон № 000 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, муниципального контроля». С этого оптимистичного заявления началась деловая встреча представителей самых крупных проверяющих организаций с предпринимателями в Кузбасской торгово-промышленной палате.

— Теперь только прокуратура будет давать согласование на внеплановые проверки малых предприятий, — разъяснил представитель областной прокуратуры Евгений Трушин. — Орган контроля должен в каждом случае внеплановой проверки доказать, что ее причиной стала угроза государству или причиняется вред жизни и здоровью граждан. При отсутствии таких сведений прокуратурой будет отказано в проверке.

О своей лоялности к «маленьким» засвидетельствовали также представители ГУВД, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора и других «надзоров». С этого дня бизнесмены могут гнать их представителей с порога в шею, если те не предъявят соответствующего прокурорского разрешения.

Правда, рядовые сотрудники этих служб, по всей видимости, еще и знать не знают про новый закон. Об этом наперебой стали рассказывать предприниматели. У одного из них вот уже несколько дней работают милиционеры, не предъявив вообще никаких бумаг о том, что собираются проверять и зачем? У другого вот уже полгода одна комиссия сменяет другую и конца не видно. В общем, примеров всевозможных необоснованных проверок не просто много, их — тьма.

Трудно сказать, как пронесет прокуратура, врученное ей президентом и правительством знамя по защите малого бизнеса. Все проверки должны быть учтены, сведены в реестр, которого еще нет, как нет и программного оборудования для этой работы. Кроме бумажной работы прибавится у прокуроров и оперативных проверок по проверкам жалоб на проверки/

Александр Сидоров

Ещё один Центр содействия малому и среднему бизнесу появился в Кузбассе

(Кузбасс FM)

Юрий Левичев

Сегодня такое учреждение открывается в Новокузнецке. Центр создан в городской администрации «с целью снижения барьеров при решении экономических и юридических проблем новокузнецкого предпринимательства», сообщила пресс-служба мэрии.

Центр призван обеспечить комплексное обслуживание субъектов малого и среднего бизнеса на различных этапах развития. Также там можно будет получить консультации и найти необходимую литературу для начинающих предпринимателей.

Кемеровчане оккупировали самый дешевый магазин

(Gazeta A42)

То, о чем так долго говорили и о чем беспрерывно просили переработчики сельхозпродуктов свершилось! Сегодня в Кемерово прошло официальное открытие магазина «Кузбасские продукты». Теперь на его витринах можно увидеть всю линейку продовольственных товаров местного производства.

— Мы довольны, — говорит руководитель совхоза «Суховский» Геннадий Левин, — несколько дней пробных продаж показали, что огурцы, томаты, зелень нашего хозяйства раскупаются очень охотно. В день мы реализуем здесь примерно три десятка тонн своей тепличной продукции и выручка весьма приличная. Деньги получаем не с опозданием на месяц и больше, как это случается, когда торговля идет через посредников, а день в день. Это значит, что работникам зарплату сможем платить без задержек, и на развитие зарабатывать.

— Покупатели очень охотно идут сюда. Дневная выручка нашего хозяйства в этом магазине составляет примерно 100 тысяч рублей, — добавляет известный кемеровский производственник Анатолий Волков, — надеемся, что она увеличится еще больше. Кроме доступных цен покупатель получает гарантию того, что продукты свежие. Мы имеем такую возможность и строго за этим следим.

Посетителей, действительно много. Возможно только сегодня, как это традиционно бывает в день открытия. А возможно, такое маленькое столпотворение будет здесь каждый день, ведь цены, на овощи, рыбу, мясную продукцию, действительно, где на 20, а где и на все 40 рублей за кило ниже, чем в близлежащих торговых точках, на транспортном перекрестке «Швейфабрика».

— Без конкуренции никто цен снижать не будет! — говорит заместитель губернатора Елена Мазанько. — Поэтому мы и открываем «окно» для местных хозяйств. В наших ближайших планах создать еще один такой магазин на улице 9 января в Кемерово. Что касается других городов, то все зависит от местной власти. Выделят помещение, договорятся с производителями и все. Например, в Новокузнецком районе тоже решили подхватить опыт кемеровчан, чтобы местные хозяйства могли выставить на торговые полки все, что производят, а не только то, за что могут заплатит, пробиваясь к покупателям через посредников.

Александр Сидоров

Сегодня в Кемерове открылись выставки-ярмарки «Стройкомплекс», «Стройпродукт», «Лесдревпром», «Экспо-Мебель», «Интеркомфорт», организованные выставочной компанией «Экспо-Сибирь».

(АКО)

В открытии выставок приняли участие начальники областных департаментов строительства и лесного комплекса (Алексей Сергеевич) и (Владимир Олегович).

После церемонии официального открытия выставок состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам развития строительного и лесного комплексов Кузбасса.

В мероприятии участвуют более 120 предприятий из 26 городов России, в том числе, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Томска, Сургута, Югры.

На форуме обменяются опытом строители, проектировщики, производители и поставщики строительных материалов, мебели и мебельной фурнитуры, предметов интерьера, отделочных материалов, аксессуаров, бытового осветительного оборудования, лесозаготовители и производители оборудования для лесного хозяйства и др.

В рамках выставок предусмотрена обширная научно-деловая программа: совещание главных архитекторов муниципалитетов Кузбасса, круглый стол "Лесное хозяйство в 2009 году", презентации и семинары.

__________________________________________________________________

Редактор выпуска: эксперт информационно-аналитического департамента Кузбасской ТПП ,