Энергетические обследования и энергоэффективность

МГТУ им.

, ,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Учебное пособие

Часть первая

Электроснабжение и электропотребление

Москва 2011

, ,

Энергетические обследования и энергоэффективность: Учебное пособие. Часть первая: Электроснабжение и электропотребление. – М.: МГТУ им. .

Показаны основные положения нового Федерального закона об энергосбережении № 000 от 01.01.2001, которые должны знать ответственные за энергосбережение на предприятиях и специалисты, проводящие энергетические обследования.

Изложены основные методы проведения энергетического аудита на промышленных предприятиях и в ЖКХ. В работе рассматриваются вопросы энергосбережения и энергоэффективности в системах электроснабжения и электропотребления.

Учебное пособие предназначено для студентов широкого спектра специальностей, которым придется заниматься вопросами энергосбережения и энергоэффективности. Представленные материалы могут быть использованы слушателями курсов повышения квалификации в области энергосбережения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………..4

1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ОБСЛЕДОВАНИЯ………………………………………………………5

1. 1. Энергетическое обследование……………………………………….5

1.2. Виды энергетических обследований (энергоаудита)……………….6

1.3. Требования к обследуемым потребителям топливно-

энергетических ресурсов………………….................................................6

1.4. Энергетическое обследование энергохозяйства…………………….7

1.5. Энергетический баланс………………………………………………..12

1.6. Энергетический паспорт потребителя ТЭР………………………14

2. Система электроснабжения ………………………………..15

2.1. Качество электроэнергии и его влияние на электропотребление и надежность работы электрооборудования………………………………15

2.2. Тарифы на электроэнергию………………………………………….19

2.3. Основные виды обследования в системах электроснабжения…….19

2.4. Линии электропередач……………………………………………….19

2.5. Автономные источники электропитания…………………………...21

2.6. Устройства для улучшения качества электрической энергии…….22

2.7. Компенсаторы реактивной мощности………………………………23

2.8. Учет электропотребления……………………………………………25

3. Система электропотребления………………………………27

3.1. Графики работы электрооборудования……………………………..27

3.2. Потребление электроэнергии при использовании электроприводов………………………………………………………………………….27

3.3. Электропотребление асинхронных электродвигателей…………...29

3.4. Электропотребление синхронных электродвигателей…………….30

3.5. Электропотребление электродвигателей постоянного тока ……. 31

3.6. Электроотопление……………………………………………………31

3.7. Электросварка………………………………………………………..32

3.8. Системы освещения………………………………………………….32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………..36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………….36

ВВЕДЕНИЕ

Федеральный закон от 01.01.2001 N 28-ФЗ "Об энергосбережении" действовал свыше десяти лет. В качестве его недостатка специалисты отмечали общий, декларативный характер. Новый Федеральный закон от 01.01.2001 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят 23.11.2009 и вступил в силу 27.11.2009 [1].

Принятый закон уточняет понятие энергосбережения, вводит определения энергосберегающих технологий и повышения энергетической эффективности.

Под энергосбережением в соответствии с уже действующим законодательством понимается реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Под энергетической эффективностью понимаются характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Закон предусматривает систему мер государственного регулирования в установленной сфере, базирующуюся на нормативном подходе к использованию энергетических ресурсов, технологическим процессам, определению энергоемкости устройств и помещений. Вводится понятие коэффициента энергоэффективности технологических процессов, устройств, помещений, определение фактического значения которого и соотнесение его с нормативным уровнем является обязательным для установленных в законопроекте случаев. При превышении фактического значения над нормативным значением коэффициента энергоэффективности предусматривается взимание платы. Данный механизм создает экономические стимулы для энергосбережения. Наряду с этим предполагается применять протекционистские меры в отношении лиц, разрабатывающих и внедряющих энергосберегающие технологии и устройства, строящих помещения, потребности в энергообеспечении которых удовлетворяются за счет вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов, альтернативных источников топлива. Для этого в Законе предлагается ввести механизм субсидирования. Кроме того, Закон предусматривает и иные механизмы.

1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. 1. Энергетическое обследование

Под энергетическим обследованием в соответствии с новым Законом понимаются сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, показателях энергетической эффективности, выявление возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Энергетическое обследование может проводиться в отношении [1]:

- продукции;

- технологического процесса;

- юридического лица;

- индивидуального предпринимателя.

Результатом энергетического обследования является отчет, содержащий перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, то есть для конкретного объекта обследования. По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт. Требования к энергетическому паспорту устанавливаются Министерством энергетики РФ.

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетического обследования.

Проведение энергетического обследования является обязательным для:

- органов государственной власти, местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц;

- организаций с участием государства или муниципального образования;

- организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

- организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 млн. руб. за календарный год;

- организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

Указанные лица обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

1.2. Виды энергетических обследований (энергоаудита)

При проведении энергетического обследования (энергоаудита) производится оценка эффективности использования, в т. ч. по показателям энергоэффективности, всех видов ТЭР, потребляемых (используемых) потребителем ТЭР, а также вторичных энергоресурсов. Под показателем энергоэффективности понимается абсолютная, удельная или относительная величина потребления (использования) или потерь энергетических ресурсов для продукции (услуг) любого назначения или технологического процесса.

Анализу подвергаются все аспекты деятельности потребителя ТЭР в сфере рационализации топливо - и энергопотребления.

По результатам энергетического обследования (энергоаудита) составляется энергетический паспорт установленного образца либо уточняется существующий.

По срокам проведения энергетические обследования потребителей ТЭР подразделяются на:

а) первичные.

б) очередные.

в) внеочередные.

г) предэксплуатационные.

По объемам проводимых работ энергетические обследования (энергоаудит) потребителей ТЭР подразделяются на:

а) экспресс-обследования (экспресс-аудит).

б) полные инструментальные обследования;

в) комплексные обследования.

г) обследования технологических процессов.

В зависимости от целей проводимых работ допускаются любые комбинации видов энергетических обследований и энергоаудита.

1.3. Требования к обследуемым потребителям

топливно-энергетических ресурсов

(Утверждены Приказом Минпромэнерго России № 000

от 4 июля 2006 года)

Потребитель ТЭР при проведении энергетического обследования (энергоаудита):

а) обеспечивает доступ персонала энергоаудиторской компании (энергоаудитора) к обследуемым объектам;

б) оказывает содействие (в том числе персоналом) в проведении энергетического обследования (энергоаудита);

в) оказывает содействие энергоаудитору в проведении требуемых измерений, если это не противоречит требованиям безопасной эксплуатации оборудования.

6.2. При проведении энергетического обследования (энергоаудита) потребитель ТЭР назначает лицо, ответственное за его проведение, и предоставляет:

а) необходимую техническую и технологическую документацию (исполнительные схемы энергетических коммуникаций, данные о топливо - и энергоиспользующей технике и оборудовании, а также данные о технике и оборудовании, используемых для транспортировки, хранения и отпуска ТЭР, приборах учета ТЭР, режимные карты и т. п.);

б) данные о потреблении и использовании ТЭР;

в) документы по хозяйственно-финансовой деятельности (отраслевые и межотраслевые нормы и нормативы, тарифы, лимиты топливо - и энергопотребления, договоры на поставку ТЭР, учет складских запасов топлива, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по переданным транзитом ТЭР и отпущенным другим потребителям, их потерям и т. п.) в соответствии с действующим законодательством и программами проведения энергетических обследований (энергоаудита);

г) при очередном и внеочередном обследовании – энергетический паспорт, программу (рекомендации) по внедрению энергосберегающих мероприятий и отчеты о выполнении этой программы

1.4. Энергетическое обследование энергохозяйства

Целью проведения энергетического обследования (энергоаудита) в энергохозяйстве предприятия является определение основных потребителей энергоресурсов и воды, оценка фактического состояния энергопотребляющего оборудования, выявление мест потерь и разработка энергосберегающих мероприятий.

Объектами энергетического обследования являются:

производственное оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие ТЭР, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, выполнения работ (услуг);

технологические процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей;

процессы, связанные с расходованием ТЭР на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию).

Энергоаудитору необходимо перед началом работ составить и согласовать с заказчиком техническую программу энергетического обследования и методику проведения энергоаудита. Желательно также заранее направить руководителю энергетической службы предприятия опросные листы и формы для заполнения.

На первом этапе углубленного энергетического обследования производится сбор информации. Энергоаудитор получает от предприятия заполненные сведениями опросные листы, знакомится с технической документацией: схемами тепло - и электроснабжения, техническими паспортами на энергооборудование, регламентами на технологические процессы, собирает сведения по потреблению тепло - и электроэнергии, по потреблению воды, пара, газа, топлива и выпуску продукции за последние 5 лет. Собираются также данные по ежемесячному размеру платы за все потребленные энергоресурсы и воду. Представляют интерес суточные замеры потребляемой активной электрической мощности в «режимные дни» в июне и в декабре (желательно иметь такие сведения не только в целом по предприятию, но и по каждому прибору коммерческого учета электроэнергии). В «режимные дни» каждый час записывают показания всех коммерческих счетчиков электрической энергии, протоколы замеров передаются в энергоснабжающую организацию (2-й экземпляр обычно хранится в отделе главного энергетика).

Изучаются также договора на энергоснабжение (по теплу, электроэнергии, газу) и на водоснабжение.

На первом этапе обследования следует осмотреть основные подразделения, поговорить с работниками их энергетических служб и технологами, собрать как можно более полную информацию, необходимую в дальнейшей работе. Существенно облегчит сбор информации наличие у предприятия автоматизированной системы учета потребления тепло - и электроэнергии, списка энергооборудования, схем и др. в электронном виде. Энергоаудитору целесообразно использовать технические средства: цифровой фотоаппарат, ноутбук, сканер и др.

На втором этапе следует по собранной на первом этапе информации определить основные направления использования энергоресурсов и наиболее мощные потребители энергоресурсов.

Среди основных потребителей следует определить, какие из них имеют наибольший разброс показателей удельных расходов электрической и тепловой энергии. Именно эти потребители, как правило, и имеют основной потенциал энергосбережения. Для проведения такого анализа можно использовать данные по ежемесячным расходам энергоресурсов и воды и по ежемесячным объёмам выпуска продукции за последние пять лет. Эти данные можно всегда получить на предприятии. Иногда не удаётся получить данные по объёмам выпускаемой продукции в натуральном выражении (в кубометрах, в тоннах, в штуках). Связано это с закрытым характером информации. В этом случае можно получить эти данные у предприятия в относительных единицах, взяв за единицу объем продукции, выпущенный в каком-либо месяце.

Анализ можно проводить как для отдельных крупных установок, так и для участков цеха и цеха в целом, если в цехе выпускается однородная продукция. Рассмотрим проведения анализа по электроэнергии [2]. Сначала строим график зависимости месячного расхода электроэнергии G (кВт´ч./мес.) от объема производства В (ед. изм./мес.).

Работаем на персональном компьютере в формате Exel. Сначала заносим в таблицу данные по ежемесячным расходам электроэнергии и по ежемесячным объёмам выпуска продукции за последние пять лет. Строим предварительно график в виде точек (рис. 1). Убираем из графика (т. е. из таблицы Exel) все точки, не характерные для данного производства, например, точку 1, обозначенную символом «*». Эта точка могла соответствовать месяцу, когда проводились ремонтно-наладочные работы, или были длительные режимы холостого хода оборудования (например, когда электропечь была в режиме «горячего резерва»).

Следует также убрать из расходов электроэнергии сезонные влияния, вычтя потребление сезонного оборудования из общего расхода, фиксируемых счетчиком.

Затем, используя опцию в меню, строим линию тренда, предварительно выбрав тип аппроксимирующей функции. Для простоты выберем из меню линейную функцию:

|

G = a∙B + Go , |

(1) |

где: Go – постоянная составляющая расхода электроэнергии, равная потерям холостого хода.

Для аппроксимации также обычно хорошо подходит полином n-й степени.

Для среднего месячного объема производства Вср. по аппроксимирующей кривой находится значение среднего фактического расхода электроэнергии Gср. Затем, через точку, соответствующую минимальному достигнутому удельному расходу электроэнергии, проводится линия (показана пунктиром), параллельная аппроксимирующей кривой. На этой линии располагается минимальный достигнутый расход электроэнергии Gср. мин., соответствующий Вср.

Величина ÑG = Gср. - Gср. мин. характеризует степень стабильности показателей удельного расхода электроэнергии. Чем больше ÑG, тем больше разброс в удельных расходах электроэнергии и тем больше вероятность нахождения для данного объекта энергосберегающих мероприятий. Чаще всего ÑG связан с влиянием «человеческого фактора», уменьшить который можно, например, внедрением автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ), автоматизацией технологических процессов, или просто организационными мероприятиями по повышению дисциплины труда и (или) стимулированию обслуживающего персонала по экономии электроэнергии.

Аналогично можно использовать такой анализ и для других энергоресурсов (и для воды, пара). Проанализировав вышеописанным способом различные установки или участки производства, можно определить объекты, на которых имеет место наибольший разброс показателей удельного расхода электроэнергии. Выявить места малоэффективной работы электрооборудования можно также из сравнения фактических удельных расходов электроэнергии с нормативными удельными расходами. Если нормативных показателей нет, то сравнивают показатели, достигнутые на другом, более эффективно работающем предприятии.

Рис. 1.1. График зависимости расхода энергоносителя от объёма производства

Графические результаты анализа желательно показать специалистам предприятия, которые могут вам не только помочь в объяснении причин разброса в удельных расходах энергоресурсов, но и подсказать пути энергосбережения.

На третьем этапе осуществляют визуальные и инструментальные обследования, проводят обследования наиболее мощных потребителей энергоресурсов и тех потребителей, которые по данным анализа могут дать наибольшую экономию энергоресурсов.

Визуальные обследования начинаются практически с первого посещения предприятия. Опытный аудитор часто сразу определяет состояние предприятия и видит некоторые наиболее перспективные направления своей работы.

Инструментальные обследования играют большую роль в энергетических обследованиях систем энергоснабжения и энергопотребления. Предприятия, как правило, не имеют полный комплект измерительных приборов, что не позволяет получить некоторые данные, необходимые для анализа энергопотребления. При экспресс-аудите иногда необязательно использовать свои приборы, так как достаточно иметь записи показаний счетчиков (не только ежемесячный расход, но и суточные замеры почасовых расходов электроэнергии, сделанные в «режимные дни»). При углубленном энергетическом обследовании необходимо проводить инструментальные обследования. Например, при обследовании режимов электропотребления, только при использовании специальных приборов можно определить параметры качества электроэнергии: напряжения, коэффициентов мощности, симметрию и синусоидальность напряжения по всем фазам, гармонический состав и др.

На четвертом этапе производится обработка и анализ собранной и полученной при визуальных и инструментальных обследованиях информации. На основе анализа разрабатывается баланс энергопотребления.

На пятом этапе производится анализ договоров на энергоснабжение (отдельно по каждому виду энергоресурса) и приложений к договорам. Обязательно необходимо определить, где находятся границы раздела балансовой и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и предприятием, выяснить по каким тарифам предприятие рассчитывается с энергоснабжающей организацией.

Энергоаудитор должен провести сравнительный анализ оплаты расходов энергоресурсов предприятия по всем возможным типам тарифов, и определить оптимальный тариф. При расчетах можно использовать как данные «режимных дней», так и результаты инструментальных обследований суточных режимов энергопотребления.

Анализы договоров на энергоснабжение и тарифов, применяемых для расчета с энергоснабжающей организацией, не снижают потребление энергоресурсов, однако во многих случаях позволяют предприятию получить заметную экономию финансовых средств, причем часто без каких либо капитальных затрат.

На шестом этапе разрабатываются мероприятия по экономии энергоресурсов и воды, оформляется отчет, а также (если это предусмотрено техническим заданием) составляется энергетический паспорт.

Составление программы по энергосбережению осуществляется на основе выявленных в ходе энергетических обследований устранимых потерь энергоресурсов. Такие потери можно разделить на две группы:

1. Потери, связанные с неправильным выбором технологического процесса, технологического и другого оборудования;

2. Потери, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования и инженерных сетей.

К первому типу потерь можно, например, отнести:

· большие припуски у заготовок на механическую обработку, отсутствие оборудования для холодного штампования, точного литья и др.;

· работа технологического и электрического оборудования с недогрузкой, с повышенными потерями и пониженной производительностью;

· использование ламп накаливания там, где могут быть использованы более экономичные типы ламп.

Ко второму типу можно, например, отнести следующие потери:

· утечки воды, сжатого воздуха, кислорода, технологических жидкостей и газов из за плохого состояния трубопроводов, запорной аппаратуры и уплотнений;

· повышенные тепловые потери тепла из-за плохого состояния теплоизоляции электрических печей.

· отсутствие устройств компенсации реактивной мощности, или неправильная эксплуатация имеющихся устройств.

При разработке программы предприятия по энергосбережению все мероприятия должны быть разделены на:

· организационные, не требующие капитальных затрат (например, соблюдение графика включения и отключения освещения, вентиляции, своевременная промывка окон, организация двух - или трехсменной работы электропечей взамен односменной и т. д.);

· малозатратные (например, использование современных для уплотнений с малым коэффициентом трения и большим сроком эксплуатации, замена имеющихся осветительных приборов на более энергоэффективные и др.);

· среднезатратные, со сроком окупаемости менее одного года, осуществляемые за счет средств самого предприятия, например модернизация оборудования, замена имеющихся материалов теплоизоляции более эффективными и др.;

· высокозатратные, требующие внешних финансовых вложений, например, кредита. К таким мероприятиям относится замена морально или физически устаревшего оборудования на высокоэффективное современное оборудование.

Отчет по проведенным исследованиям системы энергоснабжения и энергопотребления составляется в виде пояснительной записки. Если заданием предусмотрен энергетический паспорт, то заполняются его формы, касающиеся систем энергоснабжения. При заполнении форм паспорта следует руководствоваться требованиям, предъявляемым к энергетическому паспорту. Эти требования разрабатывает Минэнерго. Некоторые отрасли промышленности (например, Газпром) предъявляют свои требования к энергетическим обследованиям. Об этом необходимо узнать заранее на стадии заключения договора.

1.5. Энергетический баланс

Энергетический баланс является частным выражением фундаментального закона сохранения энергии и представляет собой равенство между всей подведенной энергией и всей полезной и потерянной энергией.

Полезная энергия — это количество энергии, необходимое для совершения работы или для проведения технологического процесса.

Потери энергии представляют собой разность между подведенной и полезной энергиями. Различают производительные потери, которые технологически неизбежны и нормируются, и непроизводительные потери, возникающие в результате неправильной эксплуатации оборудования.

На базе энергетических балансов определяются потребности в энергетических ресурсах проектируемых объектов, или проводятся анализы и оценки эффективности использования энергетических ресурсов на действующих объектах промышленности и ЖКХ.

Энергетические балансы составляются для общественных, административно-бытовых, жилых зданий; промышленных предприятий, отдельных цехов промышленного предприятия, технологических линий, установок и аппаратов, потребляющих энергоресурсы.

Баланс составляется как для отдельных крупных установок, так и для цехов и предприятия в целом.

На основе анализа энергобалансов предприятием разрабатываются мероприятия по совершенствованию структуры энергопотребления.

При составлении энергетических балансов количественное измерение энергоносителей производится в Гигакалориях, киловатт-часах и в тоннах условного топлива (1 кг у. т. эквивалентен 7000 ккал, 1 кВт ч= 320 гр. у. т.).

Таблица 1.1

Соотношения между различными физическими единицами энергии

|

Единица |

Гкал |

ГДж |

1000 кВт·ч |

т у. т. |

т н. э. |

|

1 Гкал |

- |

4,19 |

1,163 |

0,143* |

0,10 |

|

1 ГДж |

0,234 |

- |

0,278 |

0,034* |

0,0234 |

|

1000 кВт·ч |

0,86 |

3,60 |

- |

0,123* |

0,086 |

|

1 т у. т. |

7,00 |

29,31 |

8,13 |

- |

0,70 |

|

1 т н. э. |

10,00 |

41,90 |

11,63 |

1,43* |

- |

* При проведении энергетических обследований следует принимать региональные коэффициенты пересчёта.

Коэффициенты перевода тонн условного топлива в другие единицы измерений зависят от региона, где осуществляется энергетическое обследование. Связано это с тем, что коэффициенты полезного действия энерговырабатывающего оборудования в разных регионах отличаются друг от друга. Для Москвы приняты следующие коэффициенты:

- электроэнергия – 0,250 т у. т. / тыс. кВт·ч;

- тепловая энергия – 0,166 т у. т. / Гкал;

- природный газ – 1,147 т у. т. / тыс. м3 .

Приходная часть энергетического баланса содержит все виды поступающих энергетических ресурсов. Расходная часть энергетического баланса содержит все направления использования различных энергетических ресурсов, включая потери и отпуск энергетических ресурсов внешним потребителям.

Энергия, выработанная, а затем потребленная на предприятии за счет использования полученных на этом предприятии вторичных энергоресурсов, не учитывается при расчете энергопотребления. В этом случае имеет место лишь сокращение потерь энергии на предприятии за счет ее более рационального использования.

Энергобаланс составляют различными способами: опытным (инструментальным), расчетным или опытно-расчетным. Опытный энергетический баланс составляется с использованием показаний стационарных или портативных средств измерений, расчетный — на основе технологических, теплотехнических и других видов расчета. При проектировании энергопотребляющих объектов определение составляющих энергобалансов выполняется, как правило, по удельным нормам расхода каждого вида ТЭР на производство продукции или осуществление технологического процесса.

1.6. Энергетический паспорт потребителя ТЭР

Энергетический паспорт содержит показатели эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также энергосберегающие мероприятия. Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывается на основе энергетического обследования, проводимого в целях оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

Типовые формы энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР приведены в приказе Минэнерго России

«Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации».

Паспорт включает в себя:

- титульный лист;

- общие сведения об объекте энергетического обследования;

- сведения об оснащенности приборами учета;

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;

- сведения о показателях энергетической эффективности;

- сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;

- перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- при наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту на них также заполняются соответствующие формы энергетического паспорта.

В настоящее время (декабрь 2011 г.) формы энергетического паспорта, разработаны едиными для всех видов объектов (например, для образовательных учреждений и для промышленных предприятий). Эти формы вскоре будут заменены формами энергетического паспорта для различных направлений деятельности объектов. Эти формы паспорта скоро можно будет найти на сайте Минэнерго России.

Согласно СНиП 23-02—2003 «Тепловая защита зданий» обязательным является заполнение энергетического паспорта для вновь строящихся и эксплуатируемых гражданских зданий. Однако форма и содержание энергетического паспорта здания существенно отличаются от формы и содержания энергетического паспорта промышленных потребителей ТЭР.

2. Система электроснабжения

2.1. Качество электроэнергии и его влияние на электропотребление и надежность работы электрооборудования

Напряжение.

При снижении напряжения:

· снижается крутящий момент электродвигателей;

· увеличиваются потери в асинхронных двигателях;

· снижается срок службы двигателя;

· замедлятся технологический процесс;

· ухудшается качество сварки;

· осветительные приборы снижают освещенность, зажигание газоразрядных ламп становится невозможным.

При повышении напряжения:

· снижается срок службы приборов освещения и электрооборудования;

· нерационально расходуется электроэнергия;

· увеличивается потребляемая реактивная мощность асинхронных двигателей;

· снижается коэффициент мощности, возрастает полный электрический ток, и растут активные потери.

Таблица 2.1

Зависимость относительного срока службы ламп от перенапряжения

|

Лампы |

Перенапряжение U/Uном, % | ||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

5 |

7 |

10 | |

Относительный срок службы, % | |||||||

|

Накаливания |

100 |

87,1 |

75,8 |

66,2 |

50,5 |

38,7 |

7,8 |

|

Газоразрядные |

100 |

95,0 |

93,0 |

90,0 |

85,0 |

80,0 |

73,0 |

Таблица 2.2

Зависимость увеличения потребляемой электроэнергии от перенапряжения

|

Увеличение потребляемой мощности, Р/Рном,%, для ламп: |

Перенапряжение U/Uном, % | ||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

5 |

7 |

10 | |

|

Накаливания |

0 |

1,6 |

3,2 |

4,7 |

8,1 |

11,5 |

16,4 |

|

Люминесцентных |

0 |

2,0 |

4,0 |

6,0 |

10,0 |

14,0 |

20,0 |

|

Ртутных |

0 |

2,2 |

5,0 |

7,0 |

12,0 |

18,0 |

24,0 |

Согласно ГОСТ [6] нормально допускаемые и предельно допускаемые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приёмников электрической энергии равны соответственно ± 5 и ± 10 % от номинального напряжения электрической сети.

При колебаниях напряжения

нарушаются технологические процессы, происходит брак продукции

выходит из строя оборудования

снижается производительности труда из-за утомляемости глаз.

Меры, применяемые для снижения влияния резко переменных нагрузок на напряжение сети следующие:

- ограничивают пусковые токи мощных двигателей;

- применяют устройства продольно-емкостной компенсации;

- выделяют электропитание крупных электроприемников с резко переменной нагрузкой на самостоятельные линии, идущие непосредственно от источника питания;

- потребителей, чувствительных к колебаниям напряжения, выделяют на отдельные линии;

- применяют автоматическое регулирование тока возбуждения мощных синхронных электродвигателей;

- используют устройства плавного пуска асинхронных и синхронных двигателей.

Несинусоидальность напряжения приводит к:

· преждевременному выходу из строя электрооборудования;

· сбоям в работе электронного оборудования;

· дополнительным потерям в электрооборудовании и электросетях;

· сокращению срока службы электродвигателей, конденсаторов, кабелей;

· возникновению резонансных явлений в батареях конденсаторов, к увеличению их потерь, повышению температуры, ускорению процесса старения изоляции и к выходу их из строя;

· сбоям в работе персональных компьютеров, систем автоматики и телемеханики.

Несинусоидальность напряжения характеризуется показателями «коэффициент искажения синусоидальности напряжения» и «коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения».

Таблица 2.3

Значения коэффициента искажения синусоидальности напряжения

|

Значения коэффициента искажения несинусоидальности кривой напряжения, % | |||||||

|

нормально допускаемые |

предельно допускаемые | ||||||

|

номинальное напряжение сети, кВ |

номинальное напряжение сети, кВ | ||||||

|

0,38 |

6 - 20 |

35 |

110-330 |

0,38 |

6 - 20 |

35 |

110-330 |

|

8,0 |

5,0 |

4,0 |

2,0 |

12,0 |

8,0 |

6,0 |

3,0 |

Таблица 2.4

Нормально допускаемые значения коэффициента

n-ой гармонической составляющей напряжения Uном

|

Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения, % | ||||||||||||||

|

Нечетные гармоники, не кратные 3 |

Нечетные гармоники, кратные 3* |

Четные гармоники | ||||||||||||

|

номинальное напряжение сети Uном, кВ |

номинальное напряжение сети Uном, кВ |

номинальное напряжение сети Uном, кВ | ||||||||||||

|

n |

0,38 |

6-20 |

35 |

110 |

n |

0,38 |

6-20 |

35 |

110 |

n |

0,38 |

6-20 |

35 |

110 |

|

5 7 11 13 17 19 23 25 >25 |

6,0 5,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 0,2+ 1,3´ 25/n |

4,0 3,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 0,2+ 0,8´ 25/n |

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2+ 0,6´ 25/n |

1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2+ 0,2´ 25/n |

3 9 15 21 >21 |

5,0 1,5 0,3 0,2 0,2 |

3,0 1,0 0,3 0,2 0,2 |

3,0 1,0 0,3 0,2 0,2 |

1,5 0,4 0,2 0,2 0,2 |

2 4 6 8 10 12 >12 |

2,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 |

1,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 |

1,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 |

0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 |

*) Нормально допускаемые значения, приведенные для n, равных 3 и 9, относятся к однофазным электрическим сетям. В трехфазных трехпроводных электрических сетях эти значения принимают вдвое меньшими установленных в табл. 2.4.

Несимметрия фазных напряжений

При несимметрии напряжений в асинхронных двигателях появляются напряжения обратной последовательности, что вызывает противодействующий вращающий момент, и приводит к дополнительному нагреву ротора и статора, к снижению срока службы оборудования из-за старения изоляции.

При несимметрии напряжения 4% срок службы полностью загруженных асинхронных электродвигателей снижается в два раза. При 5% несимметрии мощность двигателей снижается на 5 – 10 %.

- Кроме того, при несимметрии напряжений снижается мощность многофазных выпрямителей, конденсаторных батарей и т. д. Это связано с тем, что допустимая мощность определяется наиболее загруженной фазой.

При несимметрии напряжений в 2 % потери электроэнергии увеличиваются на 1– 4 %.

Частота. При изменении частоты пропорционально изменяется мощность металлорежущих станков, асинхронного электропривода различных механизмов и др.

Пропорционально третьей степени частоты изменяется мощность вентиляторов, центробежных насосов и т. д.

Снижение частоты часто приводит к снижению производительности, а иногда и качества выпускаемой продукции.

Коэффициент мощности (cosj).

При любом отклонении cosj от единицы, как в минус, так и в плюс, увеличиваются активные потери.

Повышение естественного значения cos j можно достичь [2]:

· отключением одного из параллельно работающих недогруженных трансформаторов;

· приведением в соответствие положение анцапф трансформатора со стороны питания напряжению питающей сети. При установке анцапф на меньшее напряжение, cos j снижается;

· заменой недогруженных асинхронных двигателей на двигатели меньшей мощности;

· переключением с треугольника на звезду при нагрузке асинхронного двигателя менее 35-40 %;

· установкой ограничителей холостого хода двигателей при частых режимах х. х. и их длительностью более 10 секунд;

· улучшением качества ремонта электродвигателей (обточка ротора недопустима, т. к. увеличение зазора снижает коэффициент мощности);

· заменой асинхронных двигателей синхронными (там, где это возможно).

Повышение cos j компенсацией реактивной мощности.

Компенсация реактивной мощности позволяет:

· снизить потери активной энергии в сетях и трансформаторах;

· снизить нагрузки в кабельных линиях, так как снижаются полные токи (за счет снижения реактивной составляющей тока). Тем самым, появляется возможность подключить дополнительно полезную нагрузку;

· избежать глубокой просадки напряжения у отдаленных электропотребителях;

· облегчить пуск двигателя (при местной компенсации);

· максимально использовать мощность автономных источников питания.

2.2. Тарифы на электроэнергию

Предприятие может рассчитываться с энергоснабжающей организацией по одному из трех возможных типов тарифа (одноставочному, двухставочному или трехставочному, дифференцированному по времени суток). Энергоаудитору необходимо выяснить: почему предприятие выбрало тот или иной тип тарифа. Во многих случаях оказывается, что предприятие оплачивает электроэнергию по невыгодному ему тарифу.

Тарифы различаются по напряжению: есть тарифы ВН (110 кВ и выше), СН(35 – 1 кВ) и НН (0,4 кВ). Чем выше напряжение питающей предприятие линии электропередач, тем ниже стоимость электроэнергии. Это связано с тем, что чем выше напряжение, тем ниже потери электроэнергии в линии электропередач. Стоимость этих потерь закладывается в тариф. Если граница раздела балансовой принадлежности поставщика и потребителя электроэнергии находится на шинах центра питания (подстанции), то для расчета предприятия с энергоснабжающей организацией выбирается значение первичного напряжения данного центра питания, независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя. Иногда встречаются случаи неправильного выбора тарифа по напряжению, в результате предприятие переплачивает за электроэнергию энергоснабжающей организации.

Энергоаудитор должен провести сравнительный анализ расчета предприятия по всем возможным видам тарифов, взяв за основу данные по суточным расходам электроэнергии в «режимные дни», или результаты суточных замеров потребляемой электрической мощности. При этом расчет следует вести по тарифам текущего года. Эти тарифы для каждого региона можно найти через Интернет в постановлениях и решениях региональных органах административной власти (региональной энергетической комиссии).

2.3. Основные направления обследования в системах электроснабжения

В системах электроснабжения при энергетическом обследовании анализируются режимы электропотребления, качество электроэнергии, определяются электрические потери в линиях передачи электрической энергии, в силовых трансформаторах [3]. Потери в коммутационной аппаратуре при правильном техническом обслуживании относительно невелики и их в расчет можно не принимать. Перегрев контактов легко выявляется при тепловизионном обследовании электрощитов.

2.4. Линии электропередач

Потери активной мощности DРл в линиях электропередач можно найти по формуле:

|

DРл = 3I2лRл, |

(2.1) |

где Iл – ток в линии; Rл – сопротивление одной фазы линии.

Ток в линии и её сопротивление можно определить из выражений:

|

Iл = |

(2.2) |

|

Rл = 1000∙ |

(2.3) |

где Рл мощность нагрузки, кВт;

Uл. ном. – номинальное линейное напряжение сети, кВ;

r - удельное электрическое сопротивление материала жилы кабеля, Ом×м/мм2, для медных жил r = 0,0175¸0,018; для алюминиевых – 0,026¸0,029 и для стальных –0,01¸0,14;

lл – длина линии, км;

sл – сечение линии, мм2.

Подставив (2) и (3 ) в ( 1), получим:

|

DРл = |

(2.4) |

Из последней формулы видно, что потери в кабельных линиях можно уменьшить, увеличивая сечение кабелей, напряжение сети, коэффициент мощности, и уменьшая длину линий. Особенно сильно влияет на потери, при прочих равных условиях, увеличение напряжения. Например, при переходе с напряжения 6 кВ на 10 кВ, потери активной мощности в линиях уменьшаться в 102/62 = 2,77 раз. Увеличение напряжения сети можно осуществить при замене силового трансформатора, когда закончился срок его эксплуатации.

Экономию электроэнергии при переводе сети на более высокое напряжение можно рассчитать по формуле [2]:

|

|

(2.5) |

где lс – длина участка сети, на котором производится повышение номинального напряжения, м; I1 и I2 – средние значения токов в каждом проводе сети до и после повышения напряжения, А; s1 и s2 – сечения проводов до и после повышении напряжения (если провода не меняли, то s1 = s2); tр – расчетный период времени, ч.

2.4. Силовые трансформаторы

У силовых трансформаторов, в зависимости от типа, можно в небольших пределах ступенчато изменять коэффициент трансформации, переключаясь с одной отпайки на другую. Есть трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой (имеющие устройства РПН) и трансформаторы с переключением без напряжения (с устройствами ПБН). Если при инструментальном обследовании электрических режимов обнаруживается недопустимые отклонения напряжения сети от номинальных значений, то можно рассмотреть вопрос об изменении напряжения. Регулируя напряжение (9 ступеней по ±1,33 % при использовании РПН и 2 ступени по ± 2,5 % при использовании ПНБ), можно существенно снизить потери активной электроэнергии в электрооборудовании и осветительных приборах предприятия.

Расчет активных потерь в силовых трансформаторах

Потери активной энергии в двухобмоточном трансформаторе можно подсчитать по формуле [2]:

|

DЭа. т.= DРхТп + DРкK23Tраб , |

(2.6) |

где DРх - активные потери холостого хода трансформатора; Тп – время работы трансформатора за год; DРк – активные нагрузочные потери при номинальной нагрузке (или активные потери короткого замыкания); Кз = Sф/Sном – коэффициент загрузки трансформатора, равный отношению фактической нагрузки к номинальной нагрузке трансформатора; Траб – годовое время работы трансформатора с номинальной нагрузкой (2400 ч при односменной, 5400 ч при двухсменной и 8400 ч при трёхсменной работе).

При существенной недогрузке каждого из двух трансформаторов на одной подстанции можно рассмотреть вопрос об отключении одного из трансформаторов и переброске его нагрузки на другой трансформатор. При этом, отключение трансформатора не должно снижать категорию электроснабжения.

Мероприятия по экономии электроэнергии при использовании трансформаторов:

1. Отключение силовых трансформаторов в воскресные дни и в нерабочие смены дает экономию за счет отсутствия потерь холостого хода и повышения коэффициента мощности во внутризаводских сетях электроснабжения;

2. Замена трансформаторов старой серии на трансформаторы новой серии с пониженными потерями;

3. Отключение слабозагруженных трансформаторов с переброской нагрузки на другие трансформаторы (если это возможно и не снижает категорию надежности электроснабжения).

2.5. Автономные источники электропитания

Применение на предприятиях автономных источников питания расширяется по следующим причинам.

· В настоящее время тарифы на электроэнергию растут из года в год. Если на предприятии использовать автономные источники питания для снятия пиковых нагрузок в часы максимума потребления, то можно значительно снизить величину заявленной мощности. Это позволит получить существенную экономию финансовых средств, идущих на плату за заявленную мощность.

· Отключения напряжения, участившиеся в последнее время, часто вызывают нарушение технологических процессов и приводят к большим финансовым потерям. Энергоснабжающие организации часто требуют у потребителей I-й категории надежности плату за потери холостого хода резервных трансформаторов, которые необходимы для обеспечения этой категории. Использование автономных источников питания позволит обеспечить надежную работу электрооборудования предприятия даже при переходе на более низкую категорию электроснабжения от сторонних источников.

· При увеличении объемов производства часто возникает необходимость увеличения объемов расхода электроэнергии. Проведение дополнительных линий электропередач может оказаться менее выгодным по сравнению с использованием автономных источников питания.

· Выработка электроэнергии из года в год сокращается, в то время, как потребление растет. Автономные источники питания обеспечивают предприятию независимость от централизованного энергоснабжения.

2.6. Устройства для улучшения качества электрической энергии

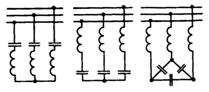

Фильтры высших гармонических составляющих напряжения. Самым эффективным средством уменьшения значений высших гармоник в настоящее время являются резонансные фильтры, состоящие из последовательно соединенных емкости, индуктивности и демпфирующего активного сопротивления. Каждый фильтр настраивается в резонанс на частоту той высшей гармоники, которую нужно уменьшить. Такой фильтр имеет малое сопротивление на резонансной частоте, и токи гармонической составляющей этой частоты шунтируются фильтром. Опытные энергетики, покупая ЧРП, одновременно покупают и фильтры, предназначенные для уменьшения высших гармоник данных ЧРП. На рис. 2.1 показаны три варианта схем таких фильтров.

Рис. 2.1. Фильтры высших гармонических составляющих напряжения

Симметрирующие устройства

Для симметрирования нагрузки в настоящее время используются симметрирующие устройства, как правило, статические. Такие устройства состоят из индуктивностей и емкостей.

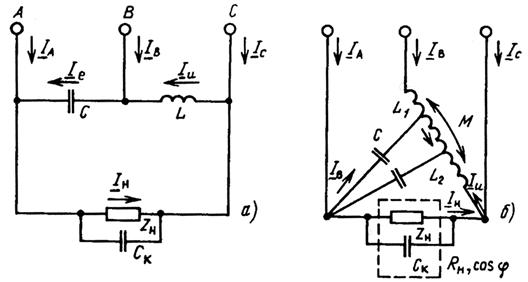

Одними из наиболее эффективных схем симметрирования однофазных нагрузок являются симметрирующие устройства, выполненные по схеме Штейнметца и по схеме с реактором-делителем, см. рис. 2.2 [2].

Для установок с изменяющейся нагрузкой (например, нагрузка тигельных индукционных печей по ходу плавки изменяется) используют управляемые симметрирующие устройства (при питании установок от трехфазных трансформаторов симметрирующие устройства устанавливают на стороне НН трансформатора). Управление устройством осуществляется изменением числа включенных конденсаторных банок и переключением отпаек реактора.

Рис. 2.2. Симметрирующие устройства:

а – по схеме Штейнметца; б – по схеме с реактором-делителем

2.7. Компенсаторы реактивной мощности

Компенсация может быть индивидуальной, групповой и централизованной. Самая эффективная из них – индивидуальная, когда источник реактивной мощности устанавливается непосредственно вблизи крупного потребителя. Объясняется это тем, что передача реактивной энергии по линиям электропередач и через трансформаторы вызывает дополнительные потери активной мощности и напряжения, поэтому устройства для генерирования реактивной мощности стараются установить вблизи потребителей.

Для компенсации реактивной мощности используются конденсаторные батареи (статические компенсаторы) и синхронные машины.

Конденсаторные батареи получили наибольшее распространение для компенсации реактивной мощности. Они имеют следующие преимущества:

· малые удельные потери активной мощности (0,005 кВт на 1 кВар);

· невысокие капиталовложения;

· небольшие эксплуатационные расходы;

· отсутствие шума;

· возможность подключения и установки в любой точке сети;

· возможность подбора любой мощности;

· простота монтажа.

К недостаткам конденсаторных батарей относятся:

· высокая чувствительность конденсаторов к наличию высших гармоник напряжения и тока;

· недостаточная электрическая прочность;

· зависимость генерируемой реактивной мощности Qк. б. от напряжения и частоты:

|

Qк. б. = Qк. б.ном |

(2.7) |

Реактивная мощность конденсаторной батареи (кВар), необходимая для повышения коэффициента мощности от cos j1 до cos j2, может быть найдена по формуле:

|

Qс = Рср(tg j1 – tg j2), |

(2.8) |

где Рср – среднегодовая нагрузка предприятия, кВт. Рср можно найти, разделив годовое потребление активной энергии А (кВт´ч) на годовое число часов работы предприятия Т (ч). А можно взять по показаниям счетчиков активной энергии.

На многих предприятиях, где используются нерегулируемые конденсаторные батареи, можно наблюдать в ночное время отрицательные значения коэффициента мощности. Происходит это в связи с падением нагрузки. Количество включенных конденсаторных банок, которое было оптимальным в часы максимальных нагрузок, оказывается избыточным. В связи с этим, при непостоянной нагрузке желательно иметь автоматизированные конденсаторные установки. Для поддержания оптимальных режимов дешевле будет иметь одну часть конденсаторных банок включенных постоянно, другую часть регулировать автоматически. Емкость постоянно включенных банок определяется исходя их минимальных значений реактивной мощности. Регулируемое количество конденсаторных банок выбирается таким образом, чтобы суммарная емкость управляемых и постоянных банок обеспечивали требуемое значение компенсируемой реактивной мощности в часы максимума последней.

Автоматическое регулирование конденсаторных установок имеет следующие преимущества:

· коэффициент мощности корректируется автоматически при изменении нагрузки;

· исключается генерация реактивной мощности в питающую сеть;

· исключаются перенапряжения в сети, так как нет перекомпенсации;

Конденсаторы иногда выходят из строя из-за плохого качества электрической энергии в сети. Наличие в сети высших гармоник приводит к резонансным явлениям и, как следствие, к пробоям изоляции конденсаторных банок. Чтобы избежать этих явлений, можно последовательно с конденсаторными банками установить реакторы.

Годовую экономию электроэнергии (кВт´ч) при повышении коэффициента мощности с cosj1 до cosj2 можно подсчитать по формуле:

|

DЭ = К×А×(tgj1 - tgj2), |

(2.9) |

где А – годовое потребление активной энергии, кВт×ч;

К – экономический коэффициент реактивной мощности, его ориентировочно можно принять равным 0,12.

Синхронные двигатели

Синхронные двигатели (СД), широко используются в промышленности и, наряду с функциями привода различных механизмов, позволяют поддерживать оптимальные значения коэффициента мощности в сети электроснабжения, генерируя в сеть реактивную мощность.

Компенсирующая способность СД сильно зависит от тока возбуждения Iв, при номинальном значении последнего она имеет наибольшее значение. При снижении Iв на 20% компенсирующая способность СД (например, при cos j =0,8 и нагрузке 70%) падает на 45%. При эксплуатации СД, для того, чтобы двигатель меньше нагревался, часто снижают ток возбуждения.

Потери активной мощности в СД наименьшие при cos j = 1. В режиме перевозбуждения (режим генерации реактивной мощности) потери в СД существенно выше, чем в режиме недовозбуждения. В связи с этим, в ряде случаев, установка конденсаторных батарей по приведенным капитальным затратам может оказаться более экономичной, чем использование СД для генерации реактивной мощности.

2.8. Учет электропотребления

На предприятиях имеется расчетный (или коммерческий) учет расхода электроэнергии, по которому предприятие рассчитывается с энергоснабжающей организацией по тарифам, утверждаемым региональной энергетической комиссией. Кроме того, на предприятиях имеются приборы учета для контроля расхода электроэнергии внутри предприятия. Эти приборы используются для технического (контрольного) учета расхода электроэнергии.

Для учета расхода электроэнергии чаще всего используются счетчики активной и реактивной электроэнергии. В настоящее время используются как индукционные, так и электронные счетчики электрической энергии. Практика показывает, что если вместо индукционного счетчика, поставить более точный электронный, то последний хоть и дорог, но, как правило, быстро себя окупает. Приведем пример экономии финансовых средств при такой замене. Например, поставив вместо индукционного счетчика класса 1.0, электронный счетчик класса 0.5, стоимостью 5000 руб., предприятие может сэкономить на разнице показаний счетчиков до 0,5 %. Много ли это? Давайте сделаем простой расчет. Если средняя нагрузка, проходящая через счетчик, равна примерно 500 кВт, и за год счетчик насчитал расход электроэнергии в 4 млн. кВт´ч, то 0,5% от этого расхода составят 20000 кВт´ч. Это на сегодня более 90000 руб. экономии за год. Счетчик, с учетом расходов на монтаж, окупится менее чем за месяц.

Число расчетных счетчиков на предприятии должно быть минимальным и обоснованным принятой схемой электроснабжения. Как правило, счетчики должны устанавливаться на границе балансовой ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Граница раздела чаще всего проходит по стороне ВН силовых понижающих трансформаторов. Расчетные счетчики, учитывающие расход электроэнергии по стороне ВН, подключаются через измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и трансформаторы тока (ТТ). Класс точности измерительных трансформаторов должен соответствовать классу точности расчетных счетчиков, а для расчетных счетчиков он должен быть не хуже 0,5. Измерительные приборы подключаются через ТТ с классом точности 1, релейные токовые защиты – через ТТ с классом точности 3.

При проведении энергоаудита следует обращать внимание на соответствие коэффициентов трансформации ТТ присоединенной нагрузке с учетом работы в аварийных режимах (например, когда нагрузка, питающаяся от одного трансформатора, после срабатывания АВР начинает питаться от другого трансформатора). В связи с сокращением объема производства и отключения отдельных электроприемников, на многих предприятиях коэффициенты трансформации ТТ стали завышенными. Трансформатор тока с завышенным коэффициентом трансформации считается такой, у которого при 25 % присоединенной нагрузке ток во вторичной цепи ТТ составляет менее 10 % от номинального (т. е. менее 0,5 А, так как номинальный ток счетчика равен 5А). При завышенных коэффициентах трансформации и работе с малыми нагрузками, погрешность измерения расхода электроэнергии увеличивается, что вызывает дополнительные финансовые затраты.

При расчетах расхода электроэнергии необходимо учитывать коэффициенты трансформации ТТ и ТН. Показания счетчиков должны умножаться на поправочный коэффициент Кпопр. = Ктт´ Ктн.

Автоматизированные информационно-измерительные системы контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ)

Желание предприятий сделать более эффективным контроль за потреблением электроэнергии, а также обеспечить себе большую маневренность в выборе типа тарифов на электроэнергию, стало причиной широкого внедрения системы АСКУЭ на промышленных предприятиях.

Системы АИСКУЭ позволяют решать следующие задачи:

· Сбор информации для её использования при коммерческих расчетах между субъектами рынка (в том числе по сложным тарифам);

· Формирование статистической отчетности;

· Оперативный контроль и анализ режимов потребления электрической мощности и электропотребления как отдельными потребителями (цех, отделение, установки и т. д.), так и предприятия в целом;

· Оптимальное управление нагрузкой потребителей;

· Своевременное обнаружение несанкционированного подключения к электросетям предприятия;

На коммерческий учет лучше ставить счетчики класса 0,2 или 0,5, на технический учет – класса 1,0. Почти все современные цифровые счетчики в своей максимальной конфигурации могут учитывать по тарифам активную и реактивную энергию и мощность в двух направлениях, фиксировать максимальную мощность нагрузки на заданном интервале времени, измерять некоторые параметры качества электроэнергии (ток, напряжение, коэффициент мощности, провалы напряжения и др.) и хранить до года в своей памяти измеренные параметры. Счетчики должны иметь интерфейсы для передачи данных. Информация может передаваться через телефонные кабели, радио, или ВЧ модемы, а также и через сотовый телефон. Если старые счетчики передавали импульсы, и, в случае разрыва линии связи, показания счетчиков пропадали, то новые счетчики передают в те моменты, когда с ними есть связь, готовые данные в кВт´ч. Поэтому новые счетчики дают полностью достоверную информацию. Практически такие счетчики являются компьютерами.

АИИСКУЭ позволяет не только решать вопросы учета потребления электроэнергии. На базе АИИСКУЭ можно создать систему, непрерывно контролирующую удельные расходы электроэнергии, как по подразделениям предприятия, так и по отдельным технологическим установкам. В случае незапланированных повышений удельных расходов электроэнергии на отдельных объектах, выяснять причины, и принимать меры. Иными словами, на предприятии будет введен жесткий контроль удельных расходов электроэнергии, что, несомненно, повысит дисциплину производства и позволит сэкономить 6 – 12 % электроэнергии. Кроме того, такая система позволит не допускать несанкционированное подключение электропотребителей к электросетям предприятия.

3. Система электропотребления

3.1. Графики работы электрооборудования

На расход электроэнергии и на её оплату может существенно влиять график работы электрооборудования. Особенно это касается электропечей, которые сначала должны разогреться, а после проведения технологического процесса – остыть, теряя при этом полученное тепло. Например, при непрерывном использовании электропечи (работа в три смены), тепло, аккумулированное печью, используется для следующего процесса нагрева. Расход электроэнергии при трехсменной работе электропечей будет меньше, чем при односменной работе.

Сейчас можно выбрать зонный тип тарифа по времени суток. При таком тарифе можно все энергоёмкие процессы (например, стирка белья) проводить в ночное время при минимальной стоимости электроэнергии.

3.2. Потребление электроэнергии при использовании

электроприводов

Электропривод является одним из основных потребителей электроэнергии. По оценкам специалистов на электропривод приходится до 70 % всей потребляемой электроэнергии.

Электрическая энергия от источника питания поступает на электродвигатель. Силовой преобразователь служит для получения электроэнергии требуемых для электродвигателя параметров и управления потоком этой энергии. Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую и передает ее через передаточное устройство на исполнительный орган рабочей машины. Передаточное устройство служит для согласования движения электродвигателя и исполнительного органа. Оно может быть механическим, например, редуктор, гидравлическим или электромагнитным, например, гидравлические или электромагнитные муфты.

На потребление электроэнергии электродвигателем влияет величина потерь энергии во всей структурной цепочки. Потери носят не только электрический, но и другой характер. Например, плохое качество масла в редукторе увеличивает потери механической энергии, что приводит к увеличению расхода электроэнергии. На потребление энергии влияют к. п.д. не только электродвигателя, но и остальных элементов электропривода. Заменив один из элементов ЭП более энергоэффективным, можно снизить электропотребление. Можно получить экономию электроэнергии, если непосредственно соединить электродвигатель с исполнительным органом машины. Если перейти на питание от другого источника электроэнергии, или заменить электродвигатель на другой, параметры которого соответствуют параметрам источника питания, то можно обойтись и без силового преобразователя, к. п.д. электропривода при этом увеличится.

Основное условие эффективной работы электропривода – это соответствие электрической мощности двигателя и требуемой механической мощности [4]. При недогрузке двигателя снижается его к. п.д. и коэффициент мощности, при перегрузке двигатель перегревается и выходит из строя.

Годовое потребление электроэнергии электродвигателем во много раз превышает его стоимость, поэтому если электродвигатель не соответствует требуемой механической мощности и работает с большой недогрузкой, то его надо заменять двигателем меньшей мощности.

Если привод работает в длительных режимах без частых включений и отключений электродвигателя, то во многих случаях целесообразно заменить обычный двигатель на энергоэффективный. Такие двигатели имеют более широкие возможности работы в термически перегруженном состоянии, легче в обслуживании и потребляют на 2 – 5% меньше электроэнергии. Такие двигатели особенно эффективны при нагрузке в 70%, т. е. при наиболее распространенной нагрузке. Стоимость энергоэффективных электродвигателей на 30 – 60% выше, чем обычных, но их применение окупается.

Часто возникает необходимость в применении регулируемого электропривода. Примерные значения экономии электроэнергии, при замене нерегулируемого привода на регулируемый, будут следующие: для насосов – 20%, для воздуходувок и вентиляторов – 30%, для компрессоров – 40¸50% и для вентиляционных систем – 50 %.

Наиболее широкое распространение получают системы, преобразующие сначала переменный ток в постоянный, затем постоянный ток - в переменный с регулируемой частотой. Управление частотой преобразователя чаще всего осуществляется по сигналу обратной связи от датчика (скорости, температуры, давления и др.).

В данной работе невозможно дать информацию по всем видам электроприводов, применяемых в промышленности и ЖКХ, поэтому приведем общие мероприятия по экономии электроэнергии при использовании электропривода.

Малозатратные мероприятия:

· качественное техническое обслуживание всех элементов электропривода, наличие графика ППР и контроль за его соблюдением;

· дисциплина труда, своевременное отключение электропривода, недопущение его длительной работы на холостом ходу;

· применение таймеров холостого хода;

Среднезатратные мероприятия:

· использование устройств мягкого пуска двигателя;

3.3. Электропотребление асинхронных электродвигателей

Наиболее мощным потребителем электроэнергии на промышленных предприятиях являются электродвигатели, которые потребляют до 80% всей вырабатываемой электроэнергии. Двигатели бывают переменного и постоянного тока. Двигатели переменного тока подразделяются на асинхронные и синхронные. Асинхронные двигатели получили наибольшее распространение, как наиболее простые, надежные и дешевые.

Электрические потери в двигателях можно разбить на следующие:

· Потери электроэнергии в обмотках двигателя. Они пропорциональны активному сопротивлению обмоток и квадрату тока нагрузки. Эти потери вызывают нагрев обмоток;

· Потери в стали (потери намагничения). Эти потери не зависят от нагрузки двигателя и зависят лишь от напряжения питания;

· Потери на рассеивание магнитного потока. Эти потери зависят от нагрузки;

· Потери на трение, зависят от скорости вращения двигателя, но не зависят от нагрузки.

При снижении загрузки электродвигателей возрастает доля потребления реактивной мощности по отношению к активной, что приводит к уменьшению коэффициента мощности, к. п.д. двигателя снижается. Например, двигатель мощностью 5 кВт, имеющий к. п.д. 80% при номинальной загрузке, при загрузке 50 % снижает свой к. п.д. до 55 %. Двигатель мощностью 150 кВт при тех же загрузках имеет к. п.д. соответственно 90 и 65%. При загрузке асинхронного двигателя менее 45 % его целесообразно менять на другой двигатель с соответствующей номинальной мощностью. При загрузке более 70 % замена двигателя нецелесообразна. При загрузке 45-70 % требуется проводить экономический расчет целесообразности замены двигателя.

Коэффициент мощности асинхронного двигателя также снижается при неполной нагрузке: при номинальной нагрузке cos j = 0,85, при 50 % нагрузке – 0,74 и при нагрузке 25 % - 0,56.

Повысить к. п.д. двигателя, работающего с неполной нагрузкой, можно путем снижения напряжения питания. Это можно сделать, например, с помощью тиристорного регулятора напряжения. Снижая напряжение питания электродвигателя, уменьшаем потери в стали, повышая тем самым его к. п.д.

Для двигателей, работающих длительное время с малой нагрузкой, одним из самых простых способов повышения к. п.д. является переключение обмоток с треугольника на звезду. Потери электроэнергии в двигателях при этом уменьшаются примерно в два раза.

Следует избегать длительную работу электродвигателей на холостом ходу.

Во многих случаях экономичные режимы работы электропривода удается получить путем замены одного из двух одинаково мощных двигателей, работающими всегда с недогрузкой, на электродвигатель меньшей мощности. Например, это можно применить на насосах водоснабжения. При изменении нагрузки, можно при правильном выборе мощности электродвигателя, получить заметную экономию электроэнергии.

Регулирование скорости асинхронного двигателя можно ступенчато и плавно. Ступенчатое регулирование скорости АД можно получить при использовании многоскоростных двигателей путем изменения числа пар полюсов. Чаще всего используются двухскоростные АД.

Плавное регулирование скорости АД можно получить либо путем изменения напряжения его питания, либо путем изменения частоты питающего напряжения. При первом способе скорость АД можно лишь снижать, диапазон регулирования небольшой. При втором способе скорость можно не только снижать, но и увеличивать.

3.4. Электропотребление синхронных электродвигателей

Синхронные двигатели имеют более высокий к. п.д. (96 – 99 %) и перегрузочную способность по сравнению с асинхронными двигателями, и могут генерировать реактивную энергию, повышая тем самым коэффициент мощности в системе электроснабжения [3]. Из-за необходимости возбуждения ротора постоянным током от возбудителя или выпрямителя, а также из-за сложного пуска, СД часто не может конкурировать с асинхронным двигателем. Синхронные двигатели используются там, где их не требуется часто отключать и включать. В основном это мощные компрессоры, работающие в системах сжатия воздуха, на газокомпрессорных станциях, а также для привода технологических процессов, требующих постоянной скорости. Мощность СД достигает нескольких десятков МВт. Мощные СД работают, как правило, на напряжениях 6 и 10 кВ.

Наиболее оптимальный режим СД при номинальном токе возбуждения. Полное возбуждение двигателя обеспечивает его более устойчивую работу, чем при недовозбуждении, способствует автоматической стабилизации напряжения, ослаблению механических касаний ротора и пульсации тока при работе СД с поршневыми компрессорами. При этом уменьшаются электрические резонансные явления основной и высших гармонических составляющих напряжения, облегчается работа автоматических устройств по регулированию величины генерируемой в сеть реактивной мощности.

При токе возбуждения ниже номинального компенсирующая способность СД резко снижается. Потери активной мощности СД при перевозбуждении значительно выше, чем при недовозбуждении. Наименьшие потери у СД при cos j =1.

3.5. Электропотребление электродвигателей постоянного тока

Электродвигатели постоянного тока (ДПТ) применяются в основном там, где необходимо плавно изменять скорость вращения. Это электроприводы подъемных кранов, транспортных средств, конвейеров, швейных машин, и т. д. ДПТ позволяют сохранять постоянный крутящий момент на валу двигателя при изменении скорости вращения. ДПТ имеют мощность от 0,13 до 200 кВт. Недостатком двигателей постоянного тока является наличие щеток, которые усложняют и удорожают эксплуатацию двигателей.

До появления частотно-регулируемых приводов (ЧРП), приводы с электродвигателями постоянного тока были основным видом регулируемого электропривода. Сейчас они во многих случаях заменяются более надежными асинхронными двигателями с питанием от ЧРП.

3.6. Электроотопление

Электроотопление с непосредственной трансформацией электрической энергии в тепловую или с помощью тепловых насосов согласно СНиП 2.04.05-91 допускается применять при технико-экономическом обосновании. Электроотопление можно применять для местного отопления в неотапливаемых зданиях для поддержания температуры воздуха, соответствующей технологическим требованиям в отдельных помещениях и зонах, а также на временных рабочих местах при наладке и ремонте оборудования. КПД всех электроотопительных приборов равен 100 %.

Для электроотопления используются:

· электрокалориферы;

· инфракрасные обогреватели;

· электродные бойлеры;

· электрические масляные радиаторы и др.

Использование инфракрасных нагревателей позволяет осуществлять нагрев не воздуха, а стен и пола. Воздух, соприкасаясь с нагретыми поверхностями, нагревается. В результате получается равномерный прогрев воздуха по вертикали с очень малым перепадом температур по вертикали и под потолком не скапливается бесполезно нагретый воздух, как при обычном отоплении. Человек, находящийся в таком помещении, ощущает тепло от инфракрасных нагревателей, даже когда помещение еще не прогрелось. Использование инфракрасных нагревателей позволяет снизить прогрев помещения на 2-3 °С без ущерба для ощущения комфортности, следовательно сэкономить электроэнергию.

3.7. Электросварка

Наибольшее распространение получила дуговая электросварка.

Дуговая сварка – это способ соединения металлов посредством тепла электрической дуги, горящей между свариваемым металлом и электродом.

Дуговая сварка бывает ручная, полуавтоматическая и автоматическая. Электропитание сварочных аппаратов осуществляется от сварочных трансформаторов, специальных источников питания постоянного и переменного тока и от машинных источников питания. Для ручной сварки выпускаются сварочные агрегаты постоянного тока и выпрямители, сварочные трансформаторы для сварки на переменном токе. На многих предприятиях используются мощные сварочные трансформаторы, от которых запитано несколько сварочных постов. При слабой загрузке, когда работают не все посты, имеют место повышенные потери холостого хода.

В последнее время появились сварочные инверторы, которые успешно вытесняют другие сварочные источники питания. Их преимущества состоят в малом весе (6 – 7 кг), способности работать при пониженных напряжениях сети, дополнительными функциями для легкого зажигания дуги и против прилипания электрода. Кроме того, существенно снижается потребление электроэнергии на холостом ходу.

Экономию электроэнергии можно получить и при использовании сварочных масок «Хамелеон». Стекло в маске при зажигании дуги мгновенно меняет светопроницаемость. Экономия достигается тем, что при отсутствии дуги сварщик, не снимая маску может легко менять сварочный электрод, ему хорошо видно место сварки, а значит не надо открывать маску и прицеливаться электродом к месту сварки. Многие сварщики, попробовав работать с маской «Хамелеон», уже не хотят работать с традиционной сварочной маской. Сокращается время холостого хода, существенно увеличивается производительность сварочных работ.

3.8. Системы освещения

Расход электроэнергии на освещение составляет в среднем 8 – 10% от общего потребления энергии в машиностроении, 15-25 % - в текстильной, электронной и полиграфической промышленности. Замена осветительных приборов на более эффективные легко реализуется, при этом достигается не только экономия электроэнергии, но и существенно увеличивается срок службы ламп, следовательно, снижаются и эксплуатационные расходы. Более качественной освещение создает комфортные условия труда и повышает производительность работников предприятия.

Осветительные приборы являются однофазной нагрузкой. Эту нагрузку легко распределить по фазам для получения равномерной загрузки фаз. Освещение представляет собой равномерный характер нагрузки, продолжительность работы которой зависит от сезона и географического положения. При использовании газоразрядных ламп в сети (прежде всего в нулевом проводе) появляются высшие гармоники.

Лампы накаливания (ЛН) имеют самую низкую световую отдачу (7-12 лм/Вт) и самый маленький срок службы (1000 часов). Чаще всего ЛН используются в ЖКХ, на промышленных предприятиях для аварийного освещения производственных помещений, во вспомогательных и подсобных помещениях без постоянного пребывания людей, а также там, где другие лампы не подходят по условиям окружающей среды (повышенная влажность и др.), или при специальных требованиях по ограничению радиопомех. На срок службы ЛН сильно влияет величина напряжения питания. На каждый процент изменения напряжения питания ламп срок службы ЛН изменяется на 10 % в обратную сторону. Напряжение питания существенно влияет и на световой поток ЛН: на каждый процент изменения напряжения световой поток изменяется в ту же сторону на 3,7 %. Осуществляется программа постепенного прекращения производства ЛН.

Люминесцентные лампы (ЛЛ) являются самым распространенным источником освещения административных зданий, конструкторских бюро, лабораторий, а также при небольшой высоте установки (до 4 м), и производственных помещений. ЛЛ имеют светоотдачу 50 ¸ 90 Лм/Вт, что во много раз превышает светоотдачу ЛН. Срок службы ЛЛ (не менее 5000 ч) также существенно выше срока службы ЛН. Люминесцентные лампы применяются для внутреннего освещения сухих помещений, так как на их работу влияет температура окружающего воздуха и влажность. При отклонении температуры окружающей среды от оптимальных значений, снижается световой поток: максимальная светоотдача ЛЛ при температурах 18 ¸ 25оС. Область надежного зажигания ЛЛ находится при температурах от –20 до +40оС. ЛЛ должны применяться при относительной влажности воздуха не более 60¸65 %. При более высокой влажности на поверхности ЛЛ образуется пленка, затрудняющая зажигание лампы. На срок службы ЛЛ влияют напряжение питания и частые включения-выключения ламп. На каждый процент изменения напряжения питания срок службы изменяется в обратную сторону на 1,5¸3,0 %.

Лампы высокого давления широко используются для наружного освещения и для освещения больших помещений (цехи, склады, павильоны и др.). Одним из недостатков ламп высокого давления является их инерционность при повторном включении. Это во многих случаях требует наличия дополнительного дежурного освещения.

Электрические и световые параметры ламп высокого давления мало зависят от влажности окружающего воздуха и температуры. Потери мощности в индуктивных балластах составляет до 10 % мощности лампы (у ЛЛ – более 20 %). Светоотдача и срок службы у ДРЛ и МГЛ примерно такие же, как у люминесцентных ламп. У натриевых ламп светоотдача примерно в два раза выше, но очень низкий индекс цветопередачи. Сейчас появились натриевые лампы с улучшенными характеристиками, которые дают белый свет, но они в 1,5 раза дороже.

В последнее время появились новые виды осветительных приборов – светодиоды. Эти приборы потребляют очень небольшую мощность, имеют очень большой срок службы (до 100000 часов). На сегодняшний день светодиоды уже могут дать достаточный световой поток для освещения производственных помещений, находят применение в освещении рекламных сооружений, в подсветке приборов, уже есть светильники на светодиодах для аварийного освещения и светодиодные указатели, например «Выход». Светодиоды уже можно применять для освещения в подъездах жилых домов. Светодиоды не чувствительны к частым включениям и отключениям, поэтому они могут хорошо работать в рекламном освещении, в елочных украшениях и др. Их можно использовать в схемах управления освещением подъездов, включающих на короткое время (2-5 мин.) основное освещение по нажатию жильцами электрических кнопок, или по сигналу от датчиков присутствия.

На некоторых объектах для наружного освещения в настоящее время дополнительно применяют прожекторы с лампами накаливания. Вызвано это тем, что прожекторы с газоразрядными лампами (например, ДРЛ) инерционны и, при кратковременном отключении напряжения питания, лампы не сразу зажигаются (требуется 3 – 5 мин, чтобы они снова зажглись). На особо охраняемых объектах это недопустимо. Сейчас появились мощные светодиодные прожекторы для наружного освещения, которые при том же световом потоке потребляют в 3 раза меньше электроэнергии, чем прожекторы с лампами ДРЛ. И такие прожекторы практически безинерционны – им не страшно кратковременное отключение электропитания. Кроме того, они имеют на порядок больший срок службы, что немаловажно в охранном освещении.

Экономия электроэнергии в осветительных установках

Использование компактных люминесцентных ламп.

Принята программа поэтапного изъятия из продажи ламп накаливания. Легче всего заменять лампы накаливания компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), так как последние имеют цоколи, как у ламп накаливания. Такая замена даёт экономию до 60 % от потребляемой лампами накаливания электроэнергии. Недостатком КЛЛ, как и всех люминесцентных ламп, является зависимость их срока службы от количества включений. Поэтому такие лампы нежелательно, например, использовать с датчиками движения в подъездах жилых домов. Кроме того, люминесцентные лампы содержат опасную для здоровья ртуть, а вопросы утилизации ртутьсодержащих ламп в ЖКХ до конца не решены.

Использование светодиодных источников света.

Светодиодные светильники обладают высокой светоотдачей (80 – 100 лм/Вт), имеют очень большой срок службы, малоинерционны и практически не чувствительны к частым включениям-отключениям. Одним из главных недостатков светодиодов на сегодняшний день является их относительно высокая стоимость. Светодиоды можно использовать с датчиками движения, или в электросхемах с реле времени. Если, например, люминесцентные светильники в подъездах заменить на светодиодные светильники, включаемые от датчиков движения, то экономия составит до 95 % от потребляемой люминесцентными светильниками электроэнергии.