Обследование в акушерстве и гинекологии представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление состояния репродуктивной системы женщины, диагностику патологий, оценку беременности и ее течения. Основные этапы обследования включают сбор анамнеза, физикальный осмотр, лабораторные и инструментальные методы исследования.

1. Сбор анамнеза

Анамнез является ключевым этапом диагностики. Врач выясняет менструальную историю (характер, регулярность, объем и продолжительность менструаций), наличие болевого синдрома, особенности половой жизни, количество беременностей, исходы родов и абортов, наличие заболеваний, передающихся половым путем, хронических и наследственных заболеваний. Особое внимание уделяется жалобам пациентки, которые могут указывать на воспалительные процессы, нарушения менструального цикла, бесплодие или патологии беременности.

2. Физикальное обследование

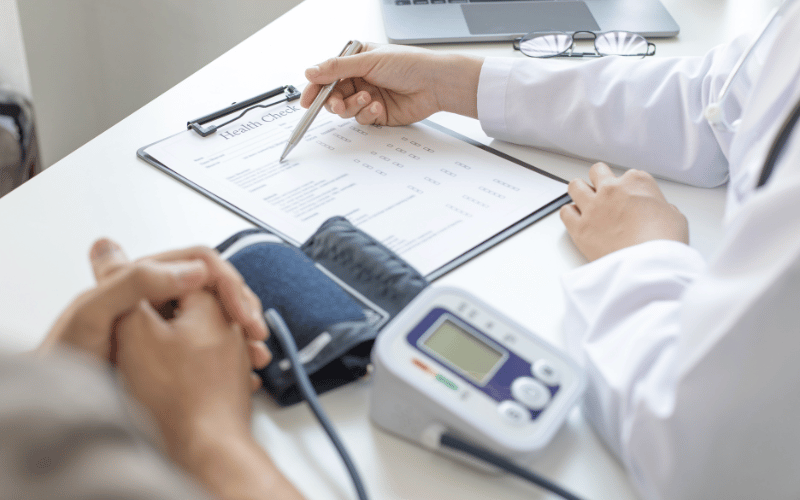

Физикальный осмотр начинается с оценки общего состояния женщины: измерения температуры, пульса, артериального давления, массы тела. Затем проводится гинекологический осмотр, включающий:

-

Осмотр наружных половых органов на предмет воспалительных изменений, травм, новообразований.

-

Осмотр влагалища и шейки матки с помощью зеркал для оценки слизистой оболочки, наличия выделений, эрозий, полипов или других изменений.

-

Пальпация шейки матки, матки и придатков через влагалище и прямую кишку для выявления болевых точек, увеличения органов, опухолей или спаек.

3. Лабораторные методы исследования

-

Общий анализ крови и мочи для оценки воспалительных процессов и общего состояния организма.

-

Микроскопическое исследование мазков из влагалища и цервикального канала для выявления инфекционных агентов (гонококк, хламидии, трихомонады, грибки).

-

Цитологическое исследование шейки матки (ПАП-тест) для ранней диагностики дисплазий и рака.

-

Серологические тесты для определения наличия инфекций, передающихся половым путем.

-

Гормональные исследования для оценки функции яичников и гипофиза при нарушениях менструального цикла или бесплодии.

4. Инструментальные методы исследования

-

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза позволяет оценить состояние матки, эндометрия, яичников, придатков, выявить кисты, миомы, опухоли, а также контролировать течение беременности.

-

Кольпоскопия – метод детального осмотра шейки матки с использованием оптического прибора, позволяющего выявлять патологические изменения слизистой.

-

Гистероскопия и лапароскопия – эндоскопические методы, применяемые для диагностики и лечения внутриматочных и наружных патологий.

-

Кардиотокография и допплерография при беременности для оценки состояния плода и плаценты.

5. Особенности обследования беременных

При беременности обследование направлено на подтверждение беременности, оценку срока, выявление осложнений и патологий. Включает определение уровня ХГЧ, ультразвуковое сканирование, оценку состояния плода, контроль артериального давления и белка в моче, мониторинг веса и общего самочувствия женщины.

Заключение

Комплексное обследование в акушерстве и гинекологии обеспечивает своевременную диагностику и выбор оптимальной тактики лечения или ведения беременности. Каждый этап направлен на получение информации, необходимой для поддержания здоровья женщины и обеспечения благополучного исхода беременности.

Какие основные принципы диагностики и лечения акушерско-гинекологических заболеваний?

Акушерство и гинекология – это область медицины, охватывающая диагностику, лечение и профилактику заболеваний репродуктивной системы женщин, а также управление беременностью и родами. Задача врача в данной области – обеспечение здоровья матери и ребенка, а также коррекция различных патологий, которые могут возникать в процессе беременности, родов и в послеродовом периоде.

Диагностика заболеваний в акушерстве и гинекологии начинается с тщательного сбора анамнеза, который помогает выявить основные жалобы пациентки, историю предыдущих заболеваний и родов, а также семейный анамнез. Помимо сбора анамнеза, важную роль играют объективные методы обследования, такие как общеклинические анализы (анализ крови, мочи, биохимия), а также специализированные методы, например, ультразвуковое исследование, кольпоскопия, гистероскопия и лабораторные тесты (ПЦР, мазки на флору, цитологическое исследование).

Одним из важнейших аспектов диагностики является мониторинг состояния плода. Для этого применяются такие методы, как кардиотокография (КТГ), ультразвуковое исследование с допплерометрией, а также биофизический профиль плода. Эти исследования позволяют врачу оценить состояние плода, его развитие и выявить возможные патологии.

Лечение в акушерстве и гинекологии зависит от конкретного заболевания и его стадии. При заболеваниях репродуктивных органов, таких как эндометриоз, миома матки, хронические воспалительные заболевания, методы лечения могут включать как консервативное, так и оперативное вмешательство. Важно отметить, что лечение должно быть индивидуализированным с учетом возраста пациентки, наличия сопутствующих заболеваний, а также ее репродуктивных планов.

Принципы лечения при гинекологических заболеваниях часто включают медикаментозную терапию, направленную на устранение воспалений, нормализацию гормонального фона и улучшение кровообращения в области малого таза. Для женщин репродуктивного возраста с заболеваниями, влияющими на фертильность, может быть предложена гормональная терапия или хирургическое лечение. В случае заболеваний, связанных с нарушениями менструального цикла, часто используется гормональная терапия.

В акушерстве лечение также зависит от стадии беременности. На ранних сроках важную роль играет профилактика и лечение угрозы прерывания беременности, а на поздних – ведение нормальной беременности, контроль за развитием плода, профилактика преждевременных родов и других осложнений. В экстренных случаях, когда беременность угрожает жизни матери или плода, показано оперативное вмешательство, например, кесарево сечение.

Кроме того, важным направлением является профилактика осложнений, таких как инфекционные заболевания, кровотечения, преэклампсия, гестоз и другие патологии, требующие своевременного вмешательства.

В заключение, диагностика и лечение заболеваний в акушерстве и гинекологии требует комплексного подхода, включающего тщательное обследование, грамотную интерпретацию результатов и индивидуальный подход к каждой пациентке. Важно не только лечить заболевания, но и проводить профилактические мероприятия для предотвращения развития заболеваний репродуктивной системы и поддержания здоровья женщины на всех этапах ее жизни.

Основные источники литературы по акушерству и гинекологии

-

Кудрявцев В.Л., Бардин А.М. Акушерство и гинекология. — М.: Медицина, 2017.

В учебнике рассматриваются основы акушерства и гинекологии, включая анатомию, физиологию женской репродуктивной системы, диагностику и лечение заболеваний, а также особенности ведения беременности и родов. Издание освещает как традиционные методы, так и новые технологии в области диагностики и лечения. -

Михайловский И.В., Матвеева В.Н. Акушерство и гинекология. — СПб.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.

Это практическое руководство по акушерству и гинекологии, которое подробно освещает вопросы диагностики и лечения заболеваний, включающих нарушения менструального цикла, бесплодие, а также гинекологическую онкологию. Особое внимание уделено вопросам репродуктивного здоровья и современным методам лечения. -

Николаев А.И. Клиническая акушерство и гинекология. — М.: Медицина, 2016.

Этот труд считается основным учебником по клиническому акушерству и гинекологии. Он включает главы, посвященные диагностике и терапии заболеваний женской половой системы, а также подробно описывает клинические случаи и методики, применяемые при проведении оперативных вмешательств. -

Шабалин А.К., Васильева С.С. Акушерство и гинекология: учебник для студентов медицинских вузов. — М.: Академия, 2014.

В данном учебнике подробно излагаются вопросы, связанные с акушерской и гинекологической практикой, акцентируется внимание на диагностике и лечении гинекологических заболеваний, а также на методах профилактики осложнений во время беременности и родов. Практическое руководство включает схемы, таблицы и клинические примеры. -

Герцен Л.Е. Акушерство и гинекология: с клиническими рекомендациями. — М.: Геотар-Медиа, 2018.

Книга представляет собой руководство, ориентированное на актуальные клинические рекомендации и стандарты лечения. Особое внимание уделяется современным подходам в акушерстве и гинекологии, включая диагностику и лечение заболеваний, таких как миома матки, эндометриоз, а также вопросы контрацепции и репродуктивного здоровья. -

Попова М.Ю., Чернова Л.А. Гинекология: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.

В издании рассмотрены вопросы, связанные с заболеваниями женской репродуктивной системы, такими как воспалительные заболевания, опухоли и эндокринные расстройства. Книга содержит актуальную информацию о диагностических методах и тактиках лечения, а также новые подходы к ведению пациенток с репродуктивными нарушениями. -

Тимаков О.И., Лебедев И.В. Проблемы современной гинекологии. — М.: Медицина, 2015.

Работа посвящена новейшим достижениям в области диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Рассматриваются актуальные темы, такие как гормональная терапия, эндоскопические методы в гинекологии и новейшие достижения в области репродуктивных технологий. -

Никольский С.А., Кузнецова Н.П. Акушерство и гинекология в практической медицине. — СПб.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.

Данный учебник посвящен практическим аспектам акушерства и гинекологии. Рассматриваются важнейшие клинические ситуации, такие как осложнения беременности, методы искусственного прерывания беременности, а также диагностика и лечение различных форм бесплодия. -

Егорова Н.П., Иванова Т.Н. Гинекологические заболевания и их лечение. — М.: Медицина, 2016.

В этом пособии подробно рассматриваются диагностические подходы и методы лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний, таких как миома матки, эндометриоз, поликистоз яичников. Книга также охватывает вопросы репродуктивного здоровья и контрацепции. -

Смирнов А.С., Мищенко И.Е. Современные методы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии. — М.: Вузовский учебник, 2019.

В издании рассмотрены современные диагностические технологии и терапевтические методы, включая молекулярную генетику, эндоскопию и ультразвуковую диагностику. Особое внимание уделено раннему выявлению патологий и инновационным методам лечения.

Что такое менструальный цикл и как он регулируется?

Менструальный цикл — это периодические изменения в организме женщины, которые происходят для подготовки к возможной беременности. Он включает в себя изменения в матке, яичниках и гормональной системе, направленные на обеспечение условий для зачатия и вынашивания плода. Средняя продолжительность менструального цикла составляет 28 дней, однако нормой считаются циклы от 21 до 35 дней.

Основные фазы менструального цикла:

-

Менструальная фаза (дни 1-5). Это первый день менструации, который считается началом цикла. В этот период из организма выводятся отторгнутые слизистые ткани эндометрия. Уровень гормонов эстрогена и прогестерона минимален.

-

Фолликулярная фаза (дни 6-14). Во время этой фазы начинается развитие фолликулов в яичниках. Под воздействием гормона фолликулостимулирующего (ФСГ) несколько фолликулов начинают расти, но только один из них, как правило, становится доминантным и созревает. В это время уровень эстрогена начинает повышаться, что стимулирует утолщение эндометрия и подготовку матки к возможной беременности.

-

Овуляция (около 14 дня цикла). Это момент, когда зрелый фолликул разрывается, и яйцеклетка выходит из яичника. Процесс овуляции регулируется высоким уровнем лютеинизирующего гормона (ЛГ). Яйцеклетка перемещается в фаллопиеву трубу, где может быть оплодотворена сперматозоидом.

-

Лютеиновая фаза (дни 15-28). После овуляции на месте разорвавшегося фолликула образуется желтое тело, которое начинает вырабатывать прогестерон. Этот гормон необходим для поддержания беременности, если произошло оплодотворение. В случае отсутствия беременности желтое тело деградирует, уровень прогестерона и эстрогена снижается, что вызывает отторжение эндометрия и начало новой менструации.

Регуляция менструального цикла осуществляется через сложную систему гормонов, которые взаимодействуют между собой. Важнейшими гормонами являются:

-

Гормон гипоталамуса (гонадотропин-рилизинг гормон, ГнРГ), который стимулирует гипофиз к выделению ФСГ и ЛГ.

-

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) регулирует рост фолликулов.

-

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) инициирует овуляцию.

-

Эстрогены — гормоны, которые поддерживают рост и развитие фолликулов, а также подготовку эндометрия.

-

Прогестерон — гормон, который необходим для подготовки матки к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и поддержанию беременности.

Нарушения в регуляции менструального цикла могут быть вызваны различными факторами, такими как стресс, болезни, гормональные нарушения, проблемы с гипофизом и яичниками, а также хронические заболевания.

Таким образом, менструальный цикл представляет собой важный показатель здоровья женщины и может служить индикатором различных заболеваний репродуктивной системы.

Какова роль пренатального скрининга в профилактике осложнений беременности?

Пренатальный скрининг — это комплекс мероприятий, направленных на раннюю диагностику возможных заболеваний у беременной женщины и плода. Он включает в себя различные исследования, которые позволяют выявить риски и предупредить возможные осложнения в процессе беременности и родов. Скрининг помогает определить, какие женщины и дети находятся в группе риска, и принять своевременные меры для предотвращения развития серьезных заболеваний.

Одним из важнейших аспектов пренатального скрининга является диагностика хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау и других наследственных заболеваний. Современные методы скрининга включают анализы крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) и молекулярно-генетические тесты. Так, например, комбинация биохимических маркеров в крови матери на разных сроках беременности позволяет оценить вероятность развития хромосомных аномалий у плода. Ультразвуковое исследование помогает диагностировать анатомические аномалии и пороки развития.

Также важным аспектом является скрининг на инфекционные заболевания, такие как ВИЧ, гепатит В, сифилис и другие, которые могут оказать негативное воздействие на здоровье плода. Скрининг на инфекционные заболевания позволяет вовремя начать лечение, что значительно снижает риски для матери и ребенка.

Дополнительным компонентом является скрининг на гипертензию, преэклампсию и диабет беременных. Эти заболевания, если их не выявить на ранних стадиях, могут привести к серьезным осложнениям, таким как преждевременные роды, замедление роста плода, а также к опасным для жизни состояниям как для матери, так и для ребенка.

Пренатальный скрининг включает в себя и психологическую поддержку, поскольку выявление возможных отклонений у плода может стать большим стрессом для будущей матери. Важную роль в этих случаях играет консультация с генетиком и психологом, что помогает принять обоснованные решения о дальнейшем ведении беременности и родах.

На протяжении последних десятилетий, благодаря внедрению современных методов пренатального скрининга, значительно улучшилось качество и безопасность родов. Раннее выявление заболеваний и аномалий позволяет заранее подготовить медицинский персонал, что способствует успешному разрешению беременности и снижению числа осложнений.

Таким образом, пренатальный скрининг является важным инструментом в современной акушерской практике, играющим ключевую роль в профилактике осложнений беременности, ранней диагностике заболеваний и обеспечении здоровья как матери, так и ребенка.

Что такое акушерство и гинекология: основы и ключевые аспекты дисциплины

Акушерство и гинекология – это важные разделы медицины, которые занимаются проблемами женского здоровья, особенно в сфере репродуктивной системы, беременности и родов. Эти дисциплины охватывают широкий спектр вопросов, включая диагностику и лечение заболеваний, профилактику, а также оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. В рамках данной лекции будет рассмотрено определение и основные разделы акушерства и гинекологии, а также их значение для здоровья женщин.

Акушерство: понятие и область применения

Акушерство – это медицинская дисциплина, занимающаяся профилактикой, наблюдением, лечением и ведением беременности, родов и послеродового периода. Задачи акушерства включают:

-

Профилактика заболеваний, которые могут возникнуть у женщины в период беременности (например, анемия, гипертония, инфекционные болезни).

-

Подготовка женщины к родам, включая психопрофилактическую работу, обучение дыхательным техникам и так далее.

-

Ведение родов: отслеживание состояния матери и плода, помощь в родах, применение акушерских манипуляций в случае осложнений.

-

Послеродовой период: мониторинг состояния женщины после родов, помощь в восстановлении, предотвращение осложнений (например, послеродового кровотечения, инфекций).

Гинекология: понятие и область применения

Гинекология – это раздел медицины, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний женской половой системы (матки, яичников, влагалища, молочных желез и т.д.). Основными задачами гинекологии являются:

-

Диагностика заболеваний репродуктивной системы, включая различные инфекции, воспаления, опухоли, эндометриоз, поликистоз яичников и другие патологии.

-

Лечение заболеваний с использованием медикаментозной терапии, хирургического вмешательства или минимально инвазивных технологий (например, лапароскопия).

-

Профилактика заболеваний, в том числе регулярные осмотры, скрининги на рак шейки матки и молочной железы, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

-

Консультации по вопросам контрацепции, подготовки к беременности, соблюдения репродуктивного здоровья в разные возрастные периоды.

Основные связи между акушерством и гинекологией

Акушерство и гинекология тесно связаны между собой, так как репродуктивная система женщины – это объект внимания как в период беременности, так и в контексте диагностики и лечения различных заболеваний. Например, многие заболевания, такие как миома матки или поликистоз яичников, могут влиять на возможность зачатия, а следовательно, на ход беременности. Врач-гинеколог часто является первым специалистом, с которым женщина обращается при проблемах с репродуктивной системой, и он же направляет пациентку к акушеру в случае наступления беременности.

Основные методы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии

-

Клинический осмотр: включает обследование женщины, выявление признаков заболевания, а также сбор анамнеза.

-

Ультразвуковая диагностика: широко используется для мониторинга беременности, диагностики заболеваний репродуктивных органов (например, кист, миом, опухолей).

-

Лабораторные исследования: анализы крови, мочи, мазки, бактериологические посевы для выявления инфекционных заболеваний.

-

Гистероскопия и лапароскопия: используются для диагностики и лечения различных заболеваний половых органов (например, для удаления полипов, миом, диагностики эндометриоза).

Проблемы и актуальные вопросы в акушерстве и гинекологии

-

Инфекционные заболевания репродуктивной системы: возрастает число заболеваний, передаваемых половым путем, что требует усиленной профилактики и раннего выявления.

-

Беременность в старшем возрасте: с увеличением возраста женщин, откладывающих материнство, растет частота осложнений, таких как эклампсия, преэклампсия, сахарный диабет беременных.

-

Раковые заболевания: рак шейки матки, рак молочной железы, рак яичников – одна из ведущих причин смертности среди женщин. Развитие новых методов ранней диагностики и лечения этих заболеваний является важной задачей.

-

Контрацепция и репродуктивное здоровье: вопросы выбора контрацепции, влияния на здоровье женщины различных средств, а также снижение репродуктивных функций в результате различных факторов (стресс, питание, экология и т.д.).

Заключение

Акушерство и гинекология занимают важнейшее место в медицине, обеспечивая заботу о здоровье женщин на протяжении всей жизни, начиная от подросткового возраста и заканчивая пожилым возрастом. Эти дисциплины позволяют предотвратить многие заболевания, улучшить качество жизни и обеспечить здоровую беременность и роды.

Какие современные методы диагностики и лечения преэклампсии в акушерстве?

Преэклампсия является одним из самых серьезных осложнений беременности, характеризующимся развитием гипертензии и белка в моче после 20-й недели беременности. Это состояние связано с высоким риском для жизни как матери, так и плода, поэтому своевременная диагностика и эффективное лечение имеют ключевое значение в акушерской практике.

Диагностика преэклампсии

Диагноз преэклампсии ставится при выявлении артериальной гипертензии (давление ?140/90 мм рт. ст.) и протеинурии (выделение белка в моче ?300 мг за 24 часа) после 20-й недели беременности. Для уточнения тяжести состояния и выявления осложнений проводят лабораторные исследования, включающие:

-

Общий анализ крови (для выявления анемии, тромбоцитопении).

-

Биохимический анализ крови (уровни креатинина, печеночных ферментов).

-

Анализ мочи на белок и другие показатели.

-

Ультразвуковое исследование плода и оценка плацентарного кровотока.

-

Мониторинг артериального давления и общего состояния пациентки.

Дополнительно могут использоваться тесты на специфические биомаркеры (например, уровень sFlt-1 и PlGF), которые помогают предсказать развитие тяжелых форм преэклампсии.

Современные методы лечения преэклампсии

Основная цель лечения — контроль артериального давления и профилактика судорожных осложнений (эклампсии), а также обеспечение оптимальных условий для развития плода.

-

Медикаментозная терапия:

-

Антигипертензивные препараты: наиболее часто применяются лабеталол, метилдопа и нифедипин. Их задача — снизить артериальное давление до безопасного уровня (обычно <160/110 мм рт. ст.), не нарушая при этом кровоснабжение плода.

-

Магния сульфат: используется для профилактики и лечения судорог. Его назначение существенно снижает риск развития эклампсии.

-

Кортикостероиды: применяются для стимуляции созревания легких плода при угрозе преждевременных родов.

-

Мониторинг и госпитализация:

Пациентки с тяжелой преэклампсией требуют госпитализации для постоянного контроля состояния. Проводится регулярный мониторинг давления, анализов крови, состояния плода и матки.

-

Решение о родоразрешении:

Единственным радикальным лечением преэклампсии является родоразрешение. В зависимости от срока беременности и тяжести состояния матери и плода выбирается оптимальное время и способ родов. При тяжелых формах преэклампсии роды рекомендуют не задерживать, даже если срок беременности недостаточно зрелый, с целью снижения риска осложнений.

Профилактика преэклампсии

Современные рекомендации включают прием низких доз аспирина (начиная со второго триместра) у женщин с высоким риском развития преэклампсии. Важна также своевременная постановка на учет, контроль артериального давления и коррекция факторов риска (ожирение, хронические заболевания).

Таким образом, современная акушерская практика базируется на комплексном подходе к преэклампсии, включающем раннюю диагностику, тщательный мониторинг, адекватную медикаментозную терапию и своевременное родоразрешение, что значительно улучшает прогноз для матери и ребенка.

Что такое акушерство и гинекология?

Акушерство и гинекология — это два неотъемлемых раздела медицины, которые занимаются здоровьем женщин, особенно в области репродуктивной системы. Акушерство фокусируется на ведении беременности, родах и послеродовом периоде, а гинекология изучает заболевания женской половой системы, репродуктивное здоровье и профилактику различных заболеваний. В сочетании эти дисциплины обеспечивают комплексный подход к сохранению женского здоровья на всех этапах жизни.

Акушерство имеет многовековую историю и развивалось с течением времени от простых методов помощи в родах до современных высокотехнологичных подходов. На протяжении последних столетий медицина значительно улучшила свои знания и методы, что позволило значительно снизить материнскую и младенческую смертность, а также повысить качество родовспоможения.

Главные задачи акушерства заключаются в мониторинге беременности, профилактике осложнений, таких как преэклампсия, диабет беременности, преждевременные роды, а также в обеспечении безопасных родов. Акушер может использовать различные методы, включая ультразвуковое исследование, кардиотокографию (КТГ), амниоцентез и другие диагностические процедуры. Ключевым моментом является раннее выявление патологий, что позволяет избежать угрозы жизни матери и ребенка.

Особое внимание уделяется ведению родов. В современном акушерстве используются различные методы родоразрешения: естественные роды, оперативные роды, такие как кесарево сечение, а также вспомогательные методы, например, эпидуральная анестезия. Важно, чтобы акушер был готов к любым неожиданным ситуациям, что требует от него высокой квалификации и профессионализма.

Гинекология, в свою очередь, занимается не только лечением заболеваний репродуктивной системы, но и ее профилактикой. Она включает в себя диагностику и лечение заболеваний таких как миома матки, эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза, а также проблемы с менструальным циклом, бесплодие и гормональные расстройства. Важной частью работы гинеколога является проведение регулярных осмотров, цитологического обследования (мазок на онкоцитологию), ультразвукового исследования органов малого таза, а также профилактика инфекций, передающихся половым путем.

Одним из наиболее актуальных направлений гинекологии является репродуктивное здоровье и бесплодие. На сегодняшний день существует множество методик, таких как искусственное осеменение, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), а также современные методы лечения гормональных нарушений, которые могут помочь парам, сталкивающимся с проблемой зачатия. Важным аспектом является подход к лечению бесплодия, который требует комплексного подхода и тесного взаимодействия между акушером и гинекологом.

Современная акушерско-гинекологическая практика также включает вопросы здоровья подростков, климакса, гормональной терапии, а также гормональной контрацепции, которая помогает избежать нежелательной беременности и регулирует менструальный цикл. Применение новых технологий в этих областях, таких как лазерная терапия и телемедицина, помогает улучшать результаты лечения и повышать качество жизни пациентов.

Таким образом, акушерство и гинекология составляют важнейшие разделы медицины, которые охватывают широкий спектр задач, начиная от профилактики заболеваний и заканчивая лечением заболеваний репродуктивной системы. Их значение для здоровья женщин неоценимо, поскольку они обеспечивают безопасное течение беременности, нормальные роды и решение множества проблем, связанных с женским здоровьем.

Каковы современные подходы к профилактике и лечению преэклампсии?

Преэклампсия — это одно из самых серьезных осложнений беременности, которое характеризуется высокими показателями артериального давления, а также наличием белка в моче. Это заболевание представляет собой угрозу как для матери, так и для плода, и может привести к множеству тяжелых последствий, таких как эклампсия, инсульт, отслойка плаценты и другие. На данный момент разработано множество методов диагностики, профилактики и лечения преэклампсии, которые включают как медикаментозную терапию, так и изменения в образе жизни беременной женщины.

Диагностика преэклампсии

Диагностика преэклампсии в настоящее время опирается на раннее выявление факторов риска, а также регулярное наблюдение за состоянием матери и плода. Среди основных критериев диагностики можно выделить:

-

Повышение артериального давления — давление, превышающее 140/90 мм рт. ст., является основным признаком, на который обращают внимание при регулярных осмотрах женщин во время беременности.

-

Протеинурия — наличие белка в моче, что свидетельствует о нарушении работы почек.

-

Отечность — отеки, особенно на лице и руках, могут быть признаками развития преэклампсии.

Существуют также дополнительные методы диагностики, такие как УЗИ, для мониторинга состояния плода и оценки уровня амниотической жидкости. Кроме того, проводится анализ крови на оценку функции печени и почек.

Профилактика преэклампсии

Профилактика преэклампсии требует комплексного подхода и начинается с правильного наблюдения за беременной женщиной с ранних сроков. Ключевые меры профилактики включают:

-

Коррекция питания. Женщинам с высоким риском преэклампсии рекомендуется употреблять пищу с низким содержанием соли, повышать потребление антиоксидантов (например, витаминов С и Е), а также поддерживать оптимальный уровень калия и кальция.

-

Контроль массы тела. Избыточный вес является фактором риска для развития преэклампсии, поэтому важно поддерживать нормальный вес в пределах рекомендуемых норм.

-

Контроль артериального давления. Женщины с гипертонией или с историей заболеваний сердечно-сосудистой системы должны регулярно проверять артериальное давление.

-

Прием аспирина в малых дозах. Раннее назначение аспирина (в дозировке 75–100 мг в день) с 12-й недели беременности показано женщинам с высоким риском развития преэклампсии.

Лечение преэклампсии

При диагностировании преэклампсии лечение направлено на снижение давления, улучшение функции органов и предотвращение осложнений. Лечение зависит от степени тяжести заболевания:

-

Легкая форма преэклампсии: При легкой степени заболевания рекомендуется наблюдение, изменение образа жизни и медикаментозная терапия для нормализации давления.

-

Тяжелая форма преэклампсии: В случае тяжелой преэклампсии пациентке может быть рекомендована госпитализация, применение антигипертензивных препаратов (например, метилдопы, лабеталола, нитропруссида натрия), а также средства, улучшающие функцию почек и печени.

-

Рождение ребенка: Важно понимать, что единственный радикальный способ лечения преэклампсии — это родоразрешение. В случае выраженной формы заболевания (особенно в поздних сроках беременности) может потребоваться досрочное родоразрешение, даже если срок беременности еще не завершен.

Современные подходы и инновации

Современная медицина активно разрабатывает новые методы диагностики и лечения преэклампсии. Например, ведется работа над выявлением биомаркеров, которые помогут предсказать развитие заболевания на более ранних стадиях, что позволит начать профилактическое лечение до появления клинических симптомов. Также изучаются инновационные методы лечения, включая применение новых классов препаратов, направленных на снижение воспаления и улучшение сосудистой функции.

Одним из перспективных направлений является использование генетических тестов для выявления предрасположенности к преэклампсии на ранних стадиях. Также исследуются различные способы улучшения микроциркуляции в организме беременной женщины, что может помочь в профилактике заболевания.

Заключение

Преэклампсия продолжает оставаться одной из самых сложных и опасных патологий, требующих своевременного обнаружения и комплексного лечения. Своевременная диагностика, правильная профилактика и использование современных методов лечения значительно снижают риски для здоровья матери и ребенка. Однако для достижения еще более успешных результатов необходимо продолжать исследования в этой области, особенно в отношении ранней диагностики и индивидуализированного подхода к лечению.

Патогенез, диагностика и лечение преэклампсии в акушерстве

Преэклампсия — это осложнение беременности, характеризующееся развитием артериальной гипертензии и протеинурии после 20 недель гестации. Данное состояние связано с нарушением плацентарного кровотока и системной эндотелиальной дисфункцией, что приводит к мультисистемным осложнениям как для матери, так и для плода.

Патогенез преэклампсии включает несколько ключевых механизмов. Основным звеном является нарушение инвазии трофобласта в маточные артерии, что ведет к снижению просвета сосудов и, как следствие, к плацентарной ишемии. Плацента при этом продуцирует биологически активные вещества (ангиогенные факторы, цитокины), вызывающие системное повреждение эндотелия. Эндотелиальная дисфункция проявляется спазмом сосудов, повышением проницаемости капилляров, активацией свертывающей системы крови, что вызывает повышение артериального давления, отеки и белок в моче. В результате нарушается микроциркуляция в жизненно важных органах, что может привести к развитию судорожного синдрома (эклампсии), острой почечной и печеночной недостаточности.

Клиническая диагностика базируется на выявлении артериальной гипертензии (систолическое давление ?140 мм рт.ст. и/или диастолическое ?90 мм рт.ст.) и протеинурии (выделение белка более 300 мг в суточной моче) после 20 недель беременности. Помимо основных признаков, обращают внимание на симптомы общего отравления: головные боли, нарушения зрения, боль в верхней части живота, отеки. Лабораторные исследования включают общий анализ крови, коагулограмму, биохимию с определением уровня креатинина, мочевой кислоты, печеночных ферментов. Дополнительные методы диагностики — допплерометрия маточных и плацентарных сосудов, ультразвуковое сканирование с оценкой состояния плода и плаценты.

Лечение преэклампсии направлено на контроль артериального давления, предотвращение судорог и поддержание жизнеспособности плода. Основным методом является госпитализация беременной для наблюдения и коррекции состояния. Для снижения артериального давления используют антигипертензивные препараты с доказанной безопасностью в период беременности (метилдопа, лабеталол, нифедипин). Для профилактики эклампсии применяют препараты магния сульфата, обладающие антиконвульсивным эффектом. При тяжелых формах и угрозе жизни матери и плода принимается решение о досрочном родоразрешении, часто путем кесарева сечения. Параллельно проводят симптоматическую терапию, направленную на коррекцию метаболических нарушений и поддержку органов.

Профилактика преэклампсии включает выявление групп риска (первичная беременность, хроническая гипертензия, ожирение, диабет), регулярное мониторирование артериального давления и лабораторных показателей, а также назначение низких доз аспирина в ранних сроках беременности при наличии факторов риска. Современные исследования продолжают искать биомаркеры и новые методы лечения, направленные на коррекцию патогенетических звеньев заболевания с целью снижения материнской и перинатальной смертности.

Какие современные подходы к лечению бесплодия у женщин?

Современные подходы к лечению бесплодия у женщин включают широкий спектр методик, которые зависят от причины нарушений репродуктивной функции и состояния здоровья пациентки. Бесплодие, как медицинская проблема, охватывает различные аспекты здоровья женщины, включая гормональные дисфункции, анатомические нарушения, инфекционные и воспалительные заболевания репродуктивных органов, а также факторы внешней среды и образа жизни. Лечение бесплодия должно быть комплексным, индивидуальным и основанным на современных достижениях медицины.

-

Диагностика бесплодия

Прежде чем начинать лечение, необходимо установить точную причину бесплодия. Диагностика включает:-

Гормональные исследования для определения уровня основных репродуктивных гормонов (ФСГ, ЛГ, эстроген, прогестерон, тестостерон, пролактин).

-

Ультразвуковое исследование органов малого таза для оценки состояния матки, яичников, фаллопиевых труб.

-

Лапароскопия при необходимости для выявления скрытых заболеваний (например, эндометриоз или спайки).

-

Гистеросальпингография (ГСГ) для оценки проходимости фаллопиевых труб.

-

Исследование на наличие инфекций, передаваемых половым путем.

-

-

Медикаментозное лечение

В случае, если причина бесплодия связана с гормональными нарушениями, используется медикаментозная терапия, направленная на восстановление нормальной функции яичников и стимулирование овуляции. Наиболее распространенные препараты:-

Кломифен — стимулирует овуляцию, увеличивая выработку ФСГ и ЛГ.

-

Гонадотропины — используются при неэффективности кломифена, их введение стимулирует созревание фолликулов и овуляцию.

-

Агонистами и антагонистами ЛГ — используются для контроля над временем овуляции.

-

Прогестерон — назначается для нормализации менструального цикла и подготовки эндометрия к имплантации эмбриона.

-

-

Интраутеринная инсеминация (IUI)

Этот метод заключается в введении спермы партнера или донора непосредственно в полость матки в период овуляции. IUI рекомендуется женщинам с нарушением проходимости труб или неясной причиной бесплодия. Метод часто используется в сочетании с медикаментозной стимуляцией овуляции, что увеличивает шансы на успешное зачатие. -

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

ЭКО — это высокотехнологичный метод лечения бесплодия, при котором яйцеклетка оплодотворяется в лабораторных условиях, после чего эмбрион переносится в полость матки. ЭКО показано при:-

Невозможности зачатия после длительного лечения бесплодия.

-

Неэффективности других методов.

-

Нарушении проходимости труб.

-

Тяжелых мужских факторах бесплодия.

Современные методы ЭКО включают использование донорских яйцеклеток, эмбриональное скринирование на генетические заболевания (PGD), заморозку эмбрионов.

-

-

Лечение поликистозных яичников (ПКЯ)

Поликистоз — это одно из самых распространенных состояний, вызывающих бесплодие у женщин. Лечение может включать:-

Коррекцию гормонального фона с помощью препаратов, таких как метформин, который нормализует уровень инсулина и способствует овуляции.

-

Лапароскопическое рассечение яичников (технология "кортекс" или "шлифовка"), что улучшает овуляцию.

-

Лечение с использованием кломифена и гонадотропинов для стимуляции овуляции.

-

-

Вспомогательные репродуктивные технологии

Помимо ЭКО, существует целый ряд вспомогательных методов, таких как:-

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ICSI), при которой сперматозоид вводится непосредственно в яйцеклетку.

-

Криоконсервация — заморозка яйцеклеток, спермы или эмбрионов для последующего использования.

-

Микроинъекция яйцеклетки или другие способы вмешательства в процесс оплодотворения.

-

-

Психологическое сопровождение

Важным аспектом лечения бесплодия является психоэмоциональная поддержка. Женщины, сталкивающиеся с бесплодием, часто испытывают стресс, депрессию и чувство беспомощности. Рекомендуются консультации психолога или психотерапевта для поддержания эмоционального равновесия и преодоления стресса.

Современные методы лечения бесплодия у женщин продолжают развиваться, повышая эффективность и безопасность лечения. Своевременное обращение к специалисту, точная диагностика и комплексный подход к лечению позволяют многим женщинам обрести возможность стать матерями, несмотря на проблемы с репродуктивным здоровьем.

Тема: Какова роль профилактики в снижении материнской и перинатальной смертности?

Профилактика в акушерстве и гинекологии является ключевым направлением, направленным на улучшение здоровья женщин и новорожденных, а также на снижение уровня материнской и перинатальной смертности. Материнская смертность отражает число женщин, погибших от осложнений, связанных с беременностью и родами, а перинатальная — число погибших плодов и новорожденных в период с 22-й недели беременности до 7-го дня жизни. Высокие показатели этих показателей свидетельствуют о проблемах в системе охраны здоровья и требуют комплексных мер профилактического характера.

Профилактика включает в себя первичные, вторичные и третичные меры. Первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения осложнений до их появления, включая информирование женщин о здоровом образе жизни, правильном питании, отказе от вредных привычек и своевременном обращении к врачу. Важным элементом является пренатальная подготовка, охватывающая регулярные обследования, выявление и коррекцию факторов риска (гипертония, диабет, инфекции и др.).

Вторичная профилактика заключается в раннем выявлении патологий беременности и своевременном лечении выявленных заболеваний и осложнений. Для этого используются скрининговые методы, лабораторные и инструментальные исследования, позволяющие диагностировать угрозу прерывания беременности, преэклампсию, внутриутробную гипоксию плода и другие состояния.

Третичная профилактика направлена на минимизацию последствий уже возникших осложнений для матери и ребенка, а также реабилитацию после родов и родовых травм.

Системный подход к профилактике материнской и перинатальной смертности включает также развитие родовспоможения, подготовку квалифицированных специалистов, обеспечение доступности экстренной медицинской помощи, внедрение протоколов ведения беременности и родов.

В целом, профилактика является основой для сохранения жизни и здоровья матери и ребенка, снижая риск развития осложнений и улучшая результаты беременности и родов.

Что такое гестоз и каковы его причины, клинические проявления и методы лечения?

Гестоз — это патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности и характеризующееся нарушением адаптационных процессов в организме беременной женщины. Это комплекс симптомов, включающий гипертензию, протеинурию и отёки, которые могут привести к серьёзным осложнениям как для матери, так и для плода.

Причины гестоза:

-

Нарушение плацентарного кровотока — основная причина развития гестоза. Плохая инвазивность трофобласта приводит к недостаточной децидуализации и нарушению формирования маточно-плацентарного кровотока.

-

Иммунные факторы — несоответствие матери и плода по системе HLA, аутоиммунные реакции.

-

Генетическая предрасположенность.

-

Эндокринные нарушения (гиперкортицизм, дисфункция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы).

-

Факторы риска: первая беременность, возраст женщины до 18 и после 35 лет, многоплодная беременность, хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет, болезни почек).

Клинические проявления гестоза:

-

Повышение артериального давления (систолическое выше 140 мм рт.ст., диастолическое выше 90 мм рт.ст.).

-

Отёки, начиная с нижних конечностей и прогрессирующие до генерализованных.

-

Протеинурия — выделение белка с мочой более 300 мг за 24 часа.

-

Головные боли, нарушение зрения, головокружение.

-

Быстрая прибавка массы тела.

-

В тяжелых случаях — судороги (эклампсия), нарушения функции печени и почек, тромбоцитопения.

Диагностика:

-

Измерение артериального давления.

-

Анализ мочи на наличие белка.

-

Клинический и биохимический анализ крови.

-

УЗИ для оценки состояния плода и плаценты.

-

Допплерометрия сосудов матки.

Лечение гестоза:

-

Госпитализация беременной.

-

Диета с ограничением соли и увеличением белка.

-

Медикаментозная терапия для снижения артериального давления (методы подбираются с учётом безопасности для плода).

-

Антиоксидантная терапия, витамины.

-

Контроль и коррекция водно-электролитного баланса.

-

При тяжелых формах — решение о досрочном родоразрешении.

-

Профилактика тромбоэмболических осложнений.

Прогноз:

При своевременной диагностике и адекватном лечении гестоз поддается контролю, что снижает риск осложнений. Без лечения возможно развитие эклампсии, отслойки плаценты, преждевременных родов, внутриутробной гипоксии плода.

Что представляет собой акушерство и гинекология как медицинская дисциплина?

Акушерство и гинекология — это медицинская дисциплина, которая занимается изучением, профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний, связанных с женской репродуктивной системой, а также ведением беременности и родов. Эти две области, хоть и считаются отдельными, тесно взаимосвязаны, поскольку акушерство преимущественно охватывает процессы, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом, а гинекология изучает заболевания женской половой системы, включая репродуктивные органы, молочные железы и гормональные нарушения.

Акушерство фокусируется на наблюдении за состоянием женщины в процессе беременности, родов и послеродовом периоде. Основной задачей акушеров является обеспечение нормального течения беременности, предотвращение осложнений и, если необходимо, помощь при родах. Кроме того, акушерство охватывает проблемы, такие как послеродовая реабилитация и оказание помощи в случае осложнений, таких как эклампсия, преэклампсия, преждевременные роды и инфекции.

Гинекология же занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний, связанных с женскими репродуктивными органами. К этим заболеваниям относятся воспалительные процессы, инфекционные болезни, опухоли, дисплазия шейки матки, эндометриоз, а также бесплодие и гормональные нарушения. Гинекологические осмотры, включая цитологию (мазки Папаниколау), ультразвуковую диагностику и лапароскопию, являются основными методами обследования женщин для выявления заболеваний на ранней стадии. Также гинекология включает в себя вопросы контрацепции, подготовки к беременности, а также климактерический период и возрастные изменения, происходящие в организме женщины.

Акушерство и гинекология работают в тесной связи с другими медицинскими дисциплинами, такими как эндокринология, педиатрия и хирургия. Современные подходы к лечению в этих областях ориентированы на персонализированную медицину, использование новых технологий и методов диагностики и лечения, таких как генетическое тестирование, высокоточные ультразвуковые исследования, а также роботизированные хирургические технологии.

Основной задачей этих дисциплин является сохранение и улучшение здоровья женщин, обеспечение нормального функционирования репродуктивной системы на протяжении всей жизни. Это включает в себя как профилактику заболеваний, так и эффективное лечение, если патология уже развилась. Большое внимание уделяется также психоэмоциональному состоянию женщин, особенно в контексте беременности и родов, поскольку психическое здоровье имеет важное значение для общего благополучия.