Верхний мел сложен светло-серыми мергелями маастрихт-кампана (3м) с содержанием кальцита% и бело-голубыми известняками сантона (3м), на% состоящими из кальцита.

Известняки и мергели, вследствие обильной трещиноватости и наличия стилолитовых швов, осыпаются со стенок скважины в виде мелкой пластинчато-угловатой щебенки размером от 3 до 7 мм. Осыпание сопровождается образованием глубоких каверн, постоянно увеличивающихся по мере бурения в открытом стволе.

Отложения нижнего мела начинаются с альба (бурханская свита). Альбские породы, залегающие в интервале 3м, представлены темно-серыми алевролитами с известковистостью до 3%, аргиллитами и влажными глинами с незначительным содержанием кальцита 4 - 6%.

Ниже следуют отложения апта (самурская свита 3м), представленная темно-серыми алевролитами и песчаниками с преобладанием последних (известковистость пород от 3 до 5%).

В основании отложений мела (интервал 4м) залегает свита Губс готеривбарремского возраста, которая состоит из частого переслаивания светло-серых песчаников, темно-серых алевролитов и черных аргиллитов, известковистось которых колеблется от 0 до 5%.

3.4 Характеристика разреза скважины по поровым давлениям

Определение поровых давлений производилось тремя методами: по плотности глин, по данным ГИС и по параметрам буримости. Последний из методов представлен в трех вариантах: по программе, заложенной в компьютерную систему АМТ-101, по способу предложенному в РД 102-87 и по разработкам Северо-Кавказского технического бюро промысловой геофизики.

Результаты определения поровых давлений

(сводная таблица)

|

Глубина, м |

По проекту |

По АМТ-101 |

По РД 102-87 |

По СКТБ |

По ГИС |

По плотности глин |

Название и возраст определяемой породы |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

800 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0105 |

0,0100 |

0,0101 |

0,0105 | |

|

825 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0105 |

0,0100 |

0,0101 |

0,0105 | |

|

850 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0105 |

0,0100 |

0,0101 |

0,0105 | |

|

875 |

0,0112 |

0,0103 |

0,0105 |

0,0100 |

0,0101 |

0,0105 |

Глины сармат |

|

925 |

0,0112 |

0,0101 |

0,0105 |

0,0102 |

0,0101 |

0,0105 | |

|

1025 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0105 |

0,0101 |

0,0101 |

0,0105 | |

|

1100 |

0,0112 |

0,0099 |

0,0105 |

0,0108 |

0,0101 |

0,0106 |

… |

|

1175 |

0,0112 |

0,0098 |

0,0105 |

0,0107 |

0,0105 |

0,0112 | |

|

1200 |

0,0112 |

0,0097 |

0,0105 |

0,0107 |

0,0105 |

0,0112 | |

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… | |

|

1900 |

0,0112 |

0,0112 |

0,0122 |

0,0120 |

0,0119 |

0,0131 |

Глины |

|

1950 |

0,0112 |

0,0105 |

0,0121 |

0,0121 |

0,0105 |

0,0131 |

майкоп |

|

2025 |

0.0112 |

0,0105 |

0,0120 |

0,0121 |

0,0105 |

0,0106 | |

|

2050 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0120 |

0,0119 |

0,0100 |

0,0126 | |

|

2075 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0120 |

0,0119 |

0,0100 |

0,0126 | |

|

2100 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0120 |

0,0115 |

0,0100 |

0,0126 |

… |

|

2125 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0120 |

0,0100 |

0,0100 |

0,0126 | |

|

2150 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0120 |

0,0106 |

0,0100 |

0,0126 | |

|

2170 |

0,0112 |

0,0104 |

0,0121 |

0,0105 |

0,0140 |

0,0126 |

Глины |

|

2200 |

0,0112 |

0,0120 |

0,0121 |

0,0110 |

0,0140 |

0,0118 |

эоцен |

|

2225 |

0,0112 |

0,0125 |

0,0121 |

0,0116 |

0,0127 |

0,0118 | |

|

2850 |

0,0112 |

0,0100 |

0,0134 |

0,0120 |

0,0127 |

0,0105 |

… |

|

2875 |

0,0112 |

0,0100 |

0,0134 |

0,0120 |

0,0127 |

0,0105 | |

|

2900 |

0,0112 |

0,0097 |

0,0135 |

0,0120 |

0,0127 |

0,0105 | |

|

2925 |

0,0112 |

0,0090 |

0,0135 |

0,0128 |

0,0127 |

0.0105 | |

|

2950 |

0,0112 |

0,0090 |

0,0136 |

0,0128 |

0.0127 |

0,0105 |

Аргиллитоподобные |

|

2975 |

0,0112 |

0,0099 |

0,0136 |

0,0128 |

0,0127 |

0,0105 |

глины палеоцена |

|

3000 |

0,0112 |

0,0097 |

0,0137 |

0,0132 |

0,0100 |

0,0100 | |

|

3070 |

0,0112 |

0,0107 |

0,0137 |

0,0132 |

0,0100 |

0,0100 | |

|

3120 |

0,0112 |

0,0103 |

0,0138 |

0,0132 |

0,0100 |

0,0100 | |

|

3150 |

0,0112 |

0,0103 |

0,0138 |

0,0132 |

0,0100 |

0,0100 | |

|

3620 |

0,0112 |

0,0111 |

0,0145 |

0,0138 |

0,0105 |

0,0100 |

Арг. верхнего мела |

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

Анализ представленного в таблице материала показывает наибольшую схожесть результатов определений поровых давлений по АМТ-101 и по плотности глин. Графики, построенные по этим показаниям, совпадают, как в деталях, так и по величине поровых давлений.

Дальнейшее бурение скважин на Юбилейной площади предлагается проводить на промывочных жидкостях с удельным весом, приготовленных с учетом данных о пластовых и поровых давлениях, полученных по этим методам. Буровые растворы применяющиеся в настоящее время на Юбилейной площади не являются равновесными. Это следует из рассмотрения газопроявлений в процессе бурения (см. главу геохимические исследования).

Результаты измерения поровых давлений, полученных по материалам ГИС, в общем, совпадают с результатами описанных выше методов, но имеют на отдельных участках завышенные значения.

Методы РД и СКТБ дают сходную между собой картину поровых давлений, но более сглаженную по сравнению с другими методами. Кроме того, эти методы также завышают величину поровых давлений.

Всеми методами однозначно зафиксированы участки разреза с аномально низкими давлениями. Основными из них являются майкопский и келловейский. Зона разуплотнения майкопских глин занимает интервал 1м. Вторая зона начинается с глубины 3950 м в отложениях нижнего мела, постепенно интенсифицируется вниз по разрезу и с глубины 4359 м достигает своего максимума.

Именно к этим зонам приурочены интервалы разреза с наибольшим проявлением осыпей и обвалов.

3.5 Геохимические исследования

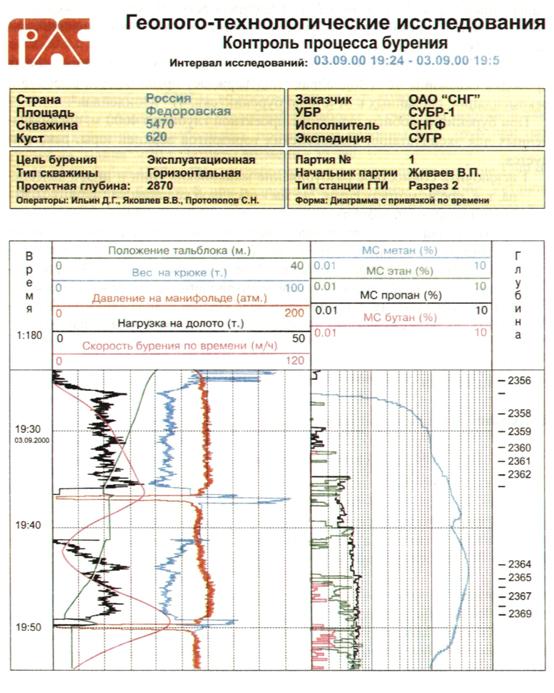

В процессе бурения производился непрерывный газовый каротаж с фиксированием ГСУМ в газовоздушной смеси из бурового раствора.

Покомпонентное определение углеводородного состава газа производилось на ХГ с точностью до четвертого знака после запятой.

Фоновые показания вскрытого разреза находятся в пределах от 0,01 дот 0,03% абсолютного. Поскольку все проницаемые горизонты разбуривались с некоторым превышением давления промывочной жидкости над их пластовыми и перовыми давлениями и зачастую в условиях поглощения (см. технологические исследования, глава 1.5.), даже в заведомо газоносных интервалах во время вскрытия фиксирования лишь незначительной (до десятикратного) рост фоновых показаний.

Так, в отложениях нижнего сармата, содержащих в интервале м пятипластовую газовую залежь фон повысился до 0,1 - 0,2%, а в зоне залежи до 0,3%, с выходом кратковременных газовых пачек ГСУМ = 0,4; (интервал м и м). Газ на 100% состоит из метана.

Проходка нижнесарматских отложений велась с удельным весом ПЖ 1,18 - 1,20 г/см3, в то время, как градиенты поровых давлений, вскрываемых пород, находились в пределах 0,0,0105 МПа/м. Таким образом, противодавление ПЖ на поры пласта составило 1,5 - 1,8 МПа. Текущее пластовое давление в залежи составляет 6 МПа, т. е. на 4,5 МПа ниже давления, создаваемого столбом глинистого раствора на середину залежи (968,5).

Общим для миоцена является закономерное увеличение фоновых газопоказаний по мере снижения удельного веса бурового раствора.

Так, в сармате на глубине 900 м при снижении удельного веса ПЖ с 1,18 -1,20 г/см3 до 1,15 - 1,16 г/см3 ГСУМ увеличилось с 0,01 - 0,03 до 0,4 - 0,5%. В конк-карагане на глубине 1м при снижении удельного веса ПЖ с 1,2-1,18 г/см3 до 1,16 — 1,15 г/см3 ГСУМ возросло с 0,2 - 0,3 до 0,5 - 0,6%.

Та же картина сохраняется в Майкопе:

|

Интервал, метры |

Удельный вес, г/см3 |

ГСУМ., % |

|

1 |

1,18 |

0,1 - 0,2 |

|

1 |

1,17 |

0,5 - 0,8 |

|

1 |

1,15 - 1,16 |

0,6 - 0,9 |

|

1 |

1,18 |

0,1 - 0,3 |

|

1 |

1,17 |

0,4 - 0,5 |

|

1 |

1,10 - 1,15 |

0,8 - 1,2 |

|

1 |

1,18 |

0,2 - 0,3 |

|

1 |

1,18 - 1,19 |

0,1 |

|

2 |

1,19 - 1,20 |

0,05 - 0,09 |

|

2 |

1,20 |

0,03 - 0,01 |

Обращает на себя внимание парадоксальное увеличение газопоказаний в интервале майкопских отложений 1м, представленных чистыми глинами. Глины сухие, уплотненные, слабосланцеватые, тонкоплитчатые с таблетчатой отдельностью обломков. Емкостные свойства этих глин по-видимому весьма ограничены, т. к. могут быть связаны только со сланцеватостью и трещиноватостью. В то же время, два других майкопских интервала 1м и 1м, имеющих более низкие газопоказания в процессе бурения, проявляют себя после остановок циркуляции весьма существенным разгазированием ПЖ.

Первый из них представлен в верхней части (глубина 1м) рыхлыми, влажными, вязкими глинами, а в нижней (глубина 1м) на 50% сухими, уплотненными, тонколистоватыми глинами и на 50% слабосцементированными алевролитами.

Газовые пачки описываемого интервала имеют следующие характеристики:

|

Глубина, метры |

Содержание газа, абс. % |

Время выхода, мин |

Падение уд. веса ПЖ, г/см3 |

|

1180 |

0,88 |

10 |

1,27 до 1,16 |

|

1200 |

0,3 |

10 |

1,27 до 1,16 |

Давление столба ПЖ, препятствующее активному газопроявлению в интервале 1м, составляет 15 МПа, что на 3 МПа выше порового давления в пласте.

Второй интервал на 50% сложен плотными, плитчатыми глинами и 50% слабосцементированными алевролитами и песчаниками.

Газовые пачки второго интервала характеризуются следующими параметрами:

|

Глубина, м |

Содержание газа, абс.% |

Время выхода, мин |

Падение уд. веса ПЖ, г/см3 |

|

1950 |

0,88 |

10 |

1,27 до 1,16 |

|

1200 |

1,87 |

15 |

1,25 до 1,17 |

Противодавление выходу газа создает столб глинистого раствора с давлением 25 МПа, что на 4 МПа выше давления в порах.

Таким образом, аномальность пластового давления и наличие газа в разуплотненных глинах майкопа позволяет предположить о возможности перетока флюидов из нижележащих газонасыщенных горизонтов. Следует отметить, что повышенные газопоказания в майкопских отложениях были отмечены и в скважинах №№ 40 и 41, где в процессе бурения наблюдалась повышенная разгазированность глинистого раствора.

4 Технологические исследования

4.1 Объем выполненных технологических исследований

(на примере скв. № 42 Юбилейной площади)

Регистрировались следующие параметры:

Н - глубина скважины, м

Т - время бурения 1 м, мин

WК - нагрузка на крюк, т

WД - нагрузка на долото, т

NР - число оборотов ротора, об/мин

QВХ - расход промывочной жидкости на входе, дм3/с

PВХ - давление нагнетания бурового раствора на входе, кГ/см2

MР - момент на роторе, кГ·м

tВЫХ - температура раствора на выходе, °С

VПОТ - индикация потока раствора в желобах, %

VЕМК - объем бурового раствора в приемных емкостях, м3

VДОЛ - объем раствора в доливной емкости, м3

ГСУМ, С1-С6 - процентное газосодержание и компонентный состав углеводородных газов в буровом растворе

Регистрация параметров проводилась с привязкой к глубине и времени. При использовании компьютерной техники автоматически, в процессе бурения, рассчитывались - кроме перечисленных выше - следующие параметры:

- вращение долота (при турбинном способе бурения), об/мин

- механическая скорость проходки, м/час

- изменение расхода на выходе, %

- среднеквадратичные отклонения изменения РВХ, МР, QВХ, WК

- средняя скорость проходки, м/час

- рейсовая скорость, м/час

- объем закачанного в скважину раствора, м3

- эквивалентная плотность раствора, г/см3

- гидравлическая мощность, кВт

- компонентный состав углеводородных газов в буровом растворе, %

- градиент давления разрыва пласта, кГ/см3/м

- детальный механический каротаж, м/час (мин/м)

- нормализованная скорость бурения, м/час

- дифференциальный расход, л/с

- нормализованное пластовое давление, кГ/см2

- сигма-механический каротаж

- DEXP

- DEXP. СКОРРЕКТИРОВАННАЯ

- DEXP. НОРМАЛИЗОВАННАЯ

- расчетное пластовое давление, кГ/см2

- забойное давление, кГ/см2

- гидростатическое давление, кГ/см2

- автоматическое построение литологической колонки горных пород проходимых скважиной

- автоматический расчет наклонно-направленных характеристик скважины (по данным инклинометрии или с системой телеметрии) - вертикали, координат, смещения забоя, удлинения ствола, оценки траектории скважины, расчета азимута установки отклонителя при требуемом изменении направления ствола скважины

- автоматическое построение вертикальной, горизонтальной и аксонометрической проекции скважины

Помимо этого система позволяла получать данные по оптимизации режима бурения - выбора оптимальной нагрузки и вращения долота для получения максимальной vМЕХ, или минимальной стоимости метра проходки.

В процессе СПО регистрировались данные о глубине, нагрузке на крюке, скорости спуска или подъема, по каждой свече бурильных труб.

Специалистами партии ГТИ регистрировались все осложнения в процессе бурения и отклонения от нормы режимно-технологических параметров. При отклонении от нормы того или иного параметра, немедленно оповещались по переговорной связи бурильщик или лаборантка, на основании полученных данных выдавались различные рекомендации, предложения и предупреждения.

4.2 Выданные рекомендации

Сведения о характере выданных рекомендаций показаны в приложении Л. В отчет помещается сводная таблица выделенных рекомендаций, предложений и предупреждений как технологического, так и геологического характера.

4.3 Технологические показатели по рейсам и скважине в целом

Таблица сводных технологических показателей по рейсам и скважине в целом показана в приложении С.

4.4 Показатели работы вахт бригады

Форма таблицы "Показатели работы вахт бригады" показана в приложении Т.

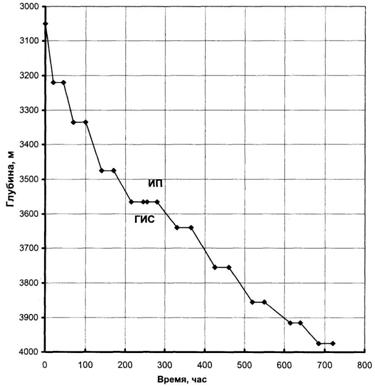

4.5 График строительства скважины

График строительства скважины отражает темп углубления скважины во времени. По вертикальной оси (ось ординат) откладываются значения глубины скважины (протяженности ствола скважины), по горизонтальной оси (ось абсцисс) откладываются значения времени. Время СПО, промывок, простоев и других операций, не связанных с углублением, отображается горизонтальными площадками, и только время бурения отображается наклонными линиями, пропорциональными по оси ординат проходке на долото.

Как правило, после окончания бурения скважины строится сводный график строительства скважины. При бурении глубоких скважин графики строительства отрезков ствола скважин могут выдаваться (по желанию Заказчика) и ежемесячно. В этом случае на шкале абсцисс время откладывается в диапазоне часов, а по шкале ординат - глубина от ее значений на начало месяца, до значения на конец месяца.

Номера у наклонных линий обозначают порядковый номер рейса, ИП - испытание пласта, ГИС - геофизические исследования скважины и т. п. операции, отличные от СПО.

Пример ежемесячного графика строительства скважины показан на рис. 4.5.1.

Пример графика строительства скважины № 000 площади А

Начало 1 июня 2000 г. при забое 3050 м

Конец 30 июня 2000 г. при забое 3975 м

Проходка за месяц - 925м

Коммерческая скорость vком = 925м/ст.-мес

Примечание: ИП - испытание пласта при забое 3565 м по данным ГТИ и ГИС

Начальник партии ГТИ № 37 //

Рис. 4.5.1

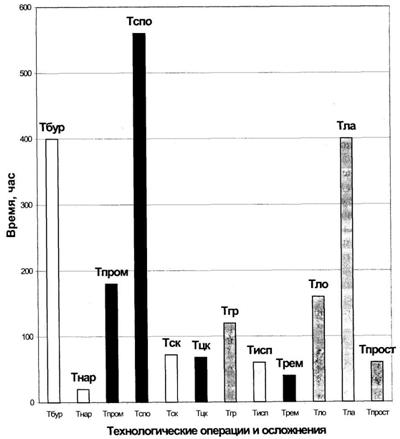

4.6 Баланс времени строительства скважины

Баланс времени строительства скважины складывается из суммарных затрат времени на различные технологические операции строительства скважины, ремонтные работы, ликвидацию осложнений и аварий и т. п.:

|

1) Время бурения скважины |

TБУР |

|

2) Время наращивания |

TНАР |

|

3) Время промывки скважины |

TПРОМ |

|

4) Время спуско-подъемных операций |

TСПО |

|

5) Время на спуск направления, кондуктора, технической и эксплуатационной колонн |

TСК |

|

6) Время на цементирование колонн |

TЦК |

|

7) Время на геофизические работы |

TГР |

|

8) Время на проведение испытаний |

TИСП |

|

9) Время на ремонт оборудования |

TРЕМ |

|

10) Время на ликвидацию осложнений |

TЛО |

|

11) Время на ликвидацию аварий |

TЛА |

|

12) Время простоев буровой (откл. электроэнергии) |

TПРОСТ |

Например: скважина № 01 площади А глубиной 3150 м строилась 2140 часов, из которых:

TБУР = 400,0 ч; TНАР = 20,0 ч; ТПРОМ = 180,0ч; TСПО = 560,8 ч; TСК = 72,0 ч; TЦК = 68,0 ч;

TГР = 120,0 ч; TИСП = 60,0 ч; TРЕМ = 40,0 ч; TЛО = 160,0 ч; TЛА = 400,0 ч; TПРОСТ = 60,0ч.

м/ст.-мес.

м/ст.-мес.

В графическом виде баланс времени строительства данной скважины показан на рис. 4.6.1.

Баланс времени строительства скв. № 000 площади А глубиной 3150 м

![]() м/ст.-мес.

м/ст.-мес.

Начальник партии ГТИ № 37 //

Рис. 4.6.1

4.7 Анализ осложнений в процессе бурения

(на примере скв. № 42 Юбилейной площади)

При проводке скважины № 42 Юбилейной площади наблюдались следующие осложнения: сальникообразования, осыпи и обвалы стенок скважины, желобообразования, поглощения бурового раствора, газопроявления, изменения траектории скважины.

4.7.1 Сальникообразование

Осложнения, связанные с образованием сальников, наблюдались во время бурения интервала м и выражались в ухудшении подвижности инструмента, появлении затяжек при отрывах и роста давления нагнетания.

Литологически образование сальников связано с присутствием в разрезе скважины вязких глин неоген-палеогенового возраста. Технологически - с увеличением вязкости бурового раствора.

4.7.2 Осыпи и обвалы

Осыпи и обвалы стенок скважины наблюдались практически по всему стволу, но наиболее эффективные отмечены в следующих интервалах:

1м - майкопские глины

2м - верхняя часть палеоцена

3м - известняки К2

4м - аргиллиты келловейского яруса верхней юры

По данным кавернометрии, развитие каверн было отмечено в следующих интервалах:

|

1м |

2м |

|

1м |

2м |

|

1м |

3м |

|

1м |

3м и далее (не дошел прибор) |

|

2м |

4м |

|

2м |

4м |

Вскрытые интервалы этих отложений оказывали свое влияние на подвижность инструмента до спуска обсадных колонн.

Осыпи и обвалы приводили к росту давления нагнетания, возникновению подклинок инструмента, затяжек при подъеме, зашламлению ствола скважины, усиливали сальникообразование.

4.7.3 Желобообразование

Развитие (наработка) желобов происходило в следующих интервалах:

|

м |

2м |

|

1м |

2м |

|

1м |

3м |

|

1м |

3м |

|

2м |

3м |

Литологически желоба приурочены к глинам Майкопа, алевролитам эоцена, известнякам верхнего мела.

Наиболее прихвавтоопасными были желоба верхнего мела.

Причинами желобообразования явились:

1. Большое число продольных перемещений бурильной колонны - увеличенное количество рейсов СПО, частые отрывы от забоя.

2. Изменения траектории ствола скважины.

Кроме того, до глубины 3770 м (интервал известняков 3м) бурение велось без установки над УБТ противожелобного центратора, что существенно влияло на подвижность бурильной колонны

4.7.4 Отклонения ствола скважины от проектной траектории

Отклонения ствола скважины от проектной траектории происходили как по углу, так и по азимуту (см. приложение). Приведем здесь некоторый анализ зависимости направления ствола скважины и используемых компоновок низа бурильной колонны.

В интервале 2м был осуществлен набор угла - 26,5 град и азимута - 350 град. (проект - 24 и 357).

3м - 215,9 С-ГНУ, пер. - 1 м, КЛС-215, УБТ-1м

3м - 215,9 С-ГНУ, пер. - 1 м, КЛС-215, УБТ-1м

УБТ м. На 3260 - угол 30(+3,5), азимут - 340(-10).

3м - 215,9 С-ГНУ, пер. - 0,5м, КЛП-214, УБТ-178-25 м,

УБТ м. На 3380 - угол 33,5(+3,5), азимут - 338(-2).

3м - 215,9 С-ГНУ, пер. - 0,5 м, КЛП-214, УБТ м

На 3800 - угол - 42(+12,5), азимут - 346(-5).

3м - 215,9 С-ГНУ, пер. - 0,87 м, КЛП-214, УБТ м

КЛС-204. На 3840 - угол 41,5 (-0,5), азимут - 345(-1)

3м - 215,9 С-ГНУ, УБТ-146-3м, КЛП-214, УБТ м

КЛС-202. На 3860 - угол 42,5(+1), азимут - 345(0)

3м - 215,9 С-ГНУ, УБТ-146-8 м, УБТ м, КЛС-202

На 3930 м - угол 34,25(-8,25), азимут - 342(-3)

3м - Правка. На 4080 м - угол -,25), азимут - 8(+26)

4м - 215,9МС-ГНУ, УБТ м

На 4130 м - угол - 17(-5), азимут - 10(+2)

4м - 215,9МС-ГНУ, КЛП-215, УБТ-146-66 м

На 4150 м - угол - 14(-3), азимут - 10(0)

4м - Забуривание второго ствола, спуск колонны на глубину 4197м. После разбивки башмака и бурения, на 4230 - угол - 6(-8), азимут -62(+52)

4м - 161 МЗ-ГАУ, УБТ м.

На 4300м - угол - 5(-3), азимут - 98(+26) - мимо круга допуска.

4.7.5 Поглощения

Поглощения бурового раствора были отмечены на следующих глубинах:

Забой - 2686 м - во время спуска инструмента нет вытеснения на 1569 м, 1930 м, 2600 м - поглощение 3 м3 раствора, плотностью - 1,29 г/см3.

Наблюдается ферментативное разложение раствора, раствор не текучий, трудно восстанавливается циркуляция.

Забой - 2778м - при спуске КНБК (Т-12-МЗБ-9, пер.2град) - посадка на 2616, нет вытеснения раствора. Поглощение - 2 м3 раствора, плотностью 1,28 г/см3.

2м - при бурении - 12 м3, плотностью 1,28 г/см3.

4м - при бурении - 12 м3, плотностью 1,22 г/см3.

4м - при бурении - 15 м3, плотностью 1,16 г/см3.

4м - при бурении - 8 м3, плотностью 1,16 г/см3.

4м - при бурении - 10 м3, плотностью 1,18 г/см3.

4м - при бурении - 15 м3, плотностью 1,18 г/см3.

4.7.6 Газопроявления

Газопроявления детально рассмотрены в главе геолого-геохимические исследования.

Следует отметить интенсивный выход газа в интервале 1м (майкопские отложения), при бурении под 245 мм. обс. колонну. Были отмечены выходы пачек раствора с ГСУМ = 20% (общ.), снижение плотности с 1,20 до 0,98 г/см3.

4.7.7 Аварии

24.10.97. Забой 2939 м. При проработке ствола скважины - прихват инструмента на глубине 2834 м - расклинка. Расхаживание до 75 т. с., установка нефтяной ванны, работа ГУМом.

Причина - плохое состояние ствола скважины из-за неустойчивости майкопских глин, низкое качество бурового раствора, большой выход в палеоценовые отложения относительно подошвы майкопа. Затраты времени на ликвидацию аварии -190 час.

09.01.98. Забой 3265 м. Во время бурения без нарушения технологического режима, падение давления нагнетания Р > 40 кГ/см2, при отрыве - падение веса 20 т. с. Слом нижней части бурильной колонны. Причина - усталостная трещина металла резьбы. Время на ликвидацию - 20 час.

02.02.98. Забой 3538 м. Прихват инструмента при проработке ствола скважины на глубине 3307 м, во время подрыва бур. колонны.

Причина - раскаливание в желобной выработке. Установка нефтяной ванны, расхаживание. Освободились проворотом колонны бур. труб при разгрузке на "майна" - 20 т. Затраты времени - 55 час.

08.05.98. Забой 4129 м. При проработке ствола скважины на глубине 3299 м - прихват колонны бур. труб, при подрыве. Расклинивание в желобе. Установка нефтяной ванны - 2 раза. Расхаживание. Инструмент освободился под ванной с набранными 6-тью оборотами при разгрузке 60 т. с. Основная причина аварии - развитие желобов в верхнемеловых известняках, вследствии большого выхода в нижнемеловые отложения от подошвы известняков К2, и изменения траектории ствола скважины.

20.05.98. Забой 4157 м. Во время бурения с постоянными подклинками, после отрыва и подхода к забою - расклинка бурильной колонны. Расхаживание, установка нефтяной ванны - 3 раза, работа яссом - безрезультатно. Установка цем. моста, забуривание второго ствола в интервале 4м. Потери времени на ликвидацию аварии и перебуривание до глубины 4157 м составили 960 час.

5 Заключение по результатам ГТИ о выделенных перспективных интервалах и характере их насыщения (Форма "Заключения" приведена в приложении Р, стр. 66.)

6 Выводы и рекомендации

(на примере скв. № 42 Юбилейной площади)

Скважина № 42 Юбилейной площади пробурена в соответствии с проектным заданием и вскрыла келловейские горизонты в условиях газонасыщения. Отклонением от проекта можно лишь считать сокращение на 116 м отхода забоя от устья скважины.

Кроме келловея в условиях газонасыщения вскрыты нижнесарматские продуктивные слои, а также пачки пород в отложениях майкопа, эоцена и палеоцена. Газопоказания в этих отложениях могут быть связаны с межколонными перетоками снизу вверх. Для оценки промышленной значимости указанных выше пород с повышенными газопоказаниями рекомендуется их опробование.

В результате анализа, обработки и интерпретации данных ГТИ проведен сравнительный анализ пяти различных методов определения поровых давлений, который показал, что наиболее приемлемым является метод оценки по буримости, реализованный в программе компьютерного комплекса АМТ-101. Дальнейшее бурение скважин на этой площади рекомендуется проводить на плотностях ПЖ, составленных с учетом пластовых и поровых давлений, определенных этим методом.

По данным геолого-технологических исследований, полученный опыт проводки скважины 42 "Юбилейная" подтверждает правильность выводов и рекомендаций, сделанных в отчете по бурению скв. 41 "Юбилейная".

При бурении подобных скважин с проектной глубиной 4600 м, предназначенных для эксплуатации келловейских горизонтов верхней юры, рекомендуется:

1 исключить совместное разбуривание майкопских глин и низов палеоцена, т. е. предусмотреть спуск 245 мм - обсадной колонны на глубину 2м в глины палеоцена.

2 не разбуривать совместно известняки верхнего мела и трещиноватые дислоцированные аргиллиты и алевролиты нижнего мела, для чего предусмотреть спуск потайной обсадной колонны диаметром 194 мм, ориентировочно на глубину 3800 м в аргиллитоподобные глины нижнего мела.

3 для предотвращения и исключений осложнений ствола скважины производить проводку скважины на гипсово-известковом буровом растворе.

Составители отчета:

Начальник партии ГТИ:

Ст. геолог

Приложение Ф

(рекомендуемое)

ПРИЛОЖЕНИЕ X

(рекомендуемое)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

(рекомендуемое)

Ключевые слова: геолого-технологические исследования, датчики параметров бурения, погрешность измерения, газоаналитическая аппаратура, хроматограф, система сбора и обработки информации, информационная структура, программное обеспечение, реальное время, интерпретация данных, выделение коллекторов, литология, характер насыщения, гидродинамика, отработка долот, фильтрационно-емкостные свойства, пористость, проницаемость, плотность пород, аномально-высокое пластовое давление, скорость проходки, d-экспонента, сигма-каротаж, визуализация данных, печать данных, диаграммы, сводки, осложнения, аварии, рекомендации, заключение по скважине.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Задачи и комплексы ГТИ

4.1 Геологические задач и

4.2 Технологические задачи

4.3 Планово-экономические задачи

4.4 Научно-исследовательские (экспериментальные) задачи

4.5 Информационные задачи

4.6 Комплексы исследований

5 Взаимоотношения между Заказчиком и Производителем ГТИ

6 Требования к производителю ГТИ

6.1 Основные требования по обеспечению качества исследований

6.2 Структура службы ГТИ

6.3 Рекомендуемые нормативы численности службы ГТИ

6.4 Требования правил техники безопасности и охраны труда

7 Технические средств а ГТИ

7.1 Компьютеризированная станция ГТИ

7.2 Общее описание станции

7.3 Аппаратура и оборудование для геологических исследований

7.4 Оборудование для автоматического измерения параметров бурения

7.4.1 Датчик положения талевого блока (глубиномер)

7.4.2 Датчик веса на крюке

7.4.3 Датчик давления бурового раствора в нагнетательной линии

7.4.4 Датчик давления бурового раствора в обсадной колонне (затрубное давление)

7.4.5 Счетчик ходов насоса

7.4.6 Датчик расхода бурового раствора на входе

7.4.7 Датчик расхода бурового раствора на выходе

7.4.8 Датчик уровня бурового раствора

7.4.9 Датчик плотности бурового раствора на входе в скважину

7.4.10 Датчик плотности бурового раствора на выходе из скважины

7.4.11 Датчик температуры бурового раствора

7.4.12 Датчик скорости вращения ротора (при роторном бурении)

7.4.13 Датчик вращающего момента на роторе (при роторном бурении)

7.4.14 Датчик положения клиньев

7.4.15 Датчик электропроводности бурового раствора на входе и выходе скважины

7.4.16 Датчик объемного газосодержания раствора

7.5 Аппаратура и оборудование для газового анализа бурового раствора и шлама

7.5.1 Общие требования

7.5.2 Требования к аппаратуре и оборудованию, применяемому для газового анализа

7.6 Оборудование общего назначения

7.7 Компьютеризированный аппаратно-программный комплекс станции ГТИ

7.8 Программное обеспечение ГТИ

7.8.1 Общие требования

7.8.2 Программное обеспечение сбора, обработки и регистрации информации в режиме реального времени

7.8.3 Программное обеспечение интерпретации данных ГТИ

7.8.4 Программное обеспечение передачи данных ГТИ по каналам связи

8 Правила производств а работ

8.1 Общие правила

8.2 Рекомендации по установке и калибровке датчиков, меры предосторожности

8.2.1 Датчик веса на крюке

8.2.2 Датчик давления закачки и затрубного давления

8.2.3 Датчик положения талевого блока (глубиномер) и датчик положения клиньев

8.2.4 Устройство непрерывной дегазации бурового раствора (дегазатор)

8.2.5 Прибор для определения объемного газосодержания бурового раствора

8.2.6 Аппаратура суммарного содержания углеводородных газов.

8.2.7 Аппаратура покомпонентного анализа газа

8.2.8 Датчик расхода бурового раствора

8.2.9 Датчик уровня буров ого раствора в емкостях

8.2.10 Датчик температуры бурового раствора

8.2.11 Датчик плотности бурового раствора

8.2.12 Датчик (счетчик) хода насосов

8.2.13 Датчик скорости вращения ротора

8.2.14 Датчик вращающегося момента на роторе

8.2.15 Датчик электропроводности бурового раствора

8.3 Рекомендации по регистрации данных

8.3.1 Регистрация цифровых данных на магнитных носителях

8.3.2 Регистрация данных на бумажном носителе

8.3.3 Аннотация диаграмм

8.4 Выдача оперативных сообщений и рекомендаций

8.4.1 Общие положения

8.4.2 Оперативные сообщения

8.4.3 Рекомендации по отработке долот

8.4.4 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций

8.4.5 Рекомендации геологического характера

8.5 Оформление результатов работ партии ГТИ

8.5.1 Общие положения

8.5.2 Оформление и передача оперативных сведений и рекомендаций

8.5.3 Оформление и передача оперативных диаграммных материалов.

8.5.4 Оформление и передача материалов ГТИ в контрольно-интерпретационную партию

8.5.5 Обработка и интерпретация материалов ГТИ в контрольно-интерпретационной партии и передача материалов исследований Заказчику

8.6 Организация работ по ГТИ

8.6.1 Подготовительно-заключительные работы (ПЗР) на базе

8.6.2 Транспортировка станции

8.6.3 Подготовительно-заключительные работы на буровой

8.6.4 Производство работ

Приложение А Комплекс ГТИ при бурении опорных, параметрических, структурных, поисковых, оценочных и разведочных скважин

Приложение Б Комплекс ГТИ при бурении горизонтальных скважин

Приложение В Комплекс ГТИ при бурении эксплуатационных скважин

Приложение Г Методы исследований и измерения при выполнении комплексов ГТИ для различных категорий скважин

Приложение Д Техническое задание на проведение ГТИ

Приложение Е Форма заявки на проведение ГТИ

Приложение Ж Проект установки станции ГТИ и монтажа датчиков на буровой

Приложение З Технические условия на подготовку буровой к проведению ГТИ

Приложение И Форма акта проверки готовности скважины к проведению ГТИ

Приложение К Форма акта на выполнение работ по ГТИ

Приложение Л Форма таблицы выданных рекомендаций

Приложение М Форма рабочего журнала по проведению ГТИ

Приложение Н Регистрация данных на магнитных носителях

Приложение О Регистрация данных на бумажном носителе

Приложение П Форма ежесуточной сводки ГТИ

Приложение Р Заключение по результатам ГТИ о выделенных перспективных интервалах и характере их насыщения.

Приложение С Форма технологических показателей

Приложение Т Форма показателей работы вахт бригады

Приложение У Отчет по скважине по проведению ГТИ

1 Техническое задание на проведение геолого-технологических исследований

2 Основные геолого-технологические данные по скважине

3 Геолого-геохимические исследования

3.1 Объем выполненных геологических исследований

3.2 Геологическая характеристика разреза скважины

3.3 Краткая литологическая характеристика вскрытого разреза

3.4 Характеристика разреза скважины по поровым давлениям

3.5 Геохимические исследования

4 Технологические исследования

4.1 Объем выполненных технологических исследований

4.2 Выданные рекомендации

4.3 Технологические показатели по рейсам и скважине в целом

4.4 Показатели работы вахт бригады

4.5 График строительств а скважины

4.6 Баланс времени строительства скважины

4.7 Анализ осложнений в процессе бурения

5 Заключение по результатам ГТИ о выделенных перспективных интервалах и характере их насыщения

6 Выводы и рекомендации

Приложение Ф Пример диаграммы в функции времени

Приложение Х Пример диаграммы в функции глубин

Приложение Ц Пример диаграммы газового каротажа

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |