Федеральное агентство по образованию

Бийский технологический институт (филиал)

государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет

им. »

ТРУДОВОЕ ПРАВО

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Допущено научно-методическим советом БТИ АлтГТУ

для внутривузовского использования в качестве

учебного пособия для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 080502 «Экономика

и управление на предприятии (по отраслям)»

Бийск

Издательство Алтайского государственного технического

университета им.

2010

УДК 331.108:340.2(075.8)

ББК 67.405

В67

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО для направления подготовки 080«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» (номер государственной регистрации 238 эк/сп, утвержден 17.03.2003 г.) на основе рабочей программы дисциплины «Трудовое право в управлении персоналом».

|

Рецензенты: |

профессор кафедры ЭП, доктор экономических наук ; старший научный сотрудник Института экономики РАН, к. э.н., доцент . |

Работа подготовлена на кафедре экономики предпринимательства

Волкова, Н. В.

|

В67 |

Трудовое право в управлении персоналом: учебное пособие / |

Учебное пособие по дисциплине «Трудовое право в управлении персоналом» разработано в соответствии с квалификационными требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» № 000 эк/сп от 01.01.2001 г.

В учебное пособие включен конспект лекций по дисциплине «Трудовое право в управлении персоналом», а также практические задания для самостоятельной работы студентов.

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения специальности 080«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

УДК 331.108:340.2(075.8)

ББК 67.405

Рассмотрено и одобрено на заседании научно-методического

совета Бийского технологического института

Протокол № 34 от 8 октября 2009 г.

|

© , 2010 | |||

|

|

© БТИ АлтГТУ, 2010 |

ВВЕДЕНИЕ

Большинство людей так или иначе оказывается включенными в трудовые или связанные с ними отношения, являясь работниками или работодателями (сотрудниками организаций, ответственными за найм работников и управление их трудовой деятельностью, или индивидуальными предпринимателями, самостоятельно нанимающими работников). Поэтому знание своих трудовых прав и обязанностей не будет лишним для любого человека, но особенно важно для экономистов, управленцев, от решений которых зависит эффективность деятельности предприятия, поскольку важно не просто выбрать действенные методы управления персоналом, но и привести их в соответствие с действующими в Российской Федерации нормами права.

К настоящему времени специалистами накоплен достаточно богатый набор инструментов по реализации каждой из составляющих процесса управления персоналом. Трудовое право в той или иной степени регулирует все составляющие процесса управления персоналом. Актуальность изучения дисциплины диктуется необходимостью увязки многочисленных методов и приёмов управления персоналом с действующим в РФ трудовым законодательством. Эффективность деятельности работников организации зависит от правильно организованного режима труда и отдыха, системы оплаты труда, которые, во-первых, должны обеспечивать стабильное функционирование организации, во-вторых, – отвечать потребностям работников и обеспечивать нормальное воспроизводство их трудовых способностей, в-третьих, – не противоречить законодательно установленным нормам.

Таким образом, основная цель изучения курса «Трудовое право в управлении персоналом» для студента состоит в приобретении знаний, умений и навыков управления персоналом организации с учётом действующего трудового законодательства. В результате изучения курса студенты должны усвоить основные нормы трудового права и особенности их применения к различным категориям работников и работодателей, познакомиться с основными законодательными и нормативными актами, регулирующими трудовые отношения в РФ, которые и составляют ядро данного курса.

Исходя из этого, задачами дисциплины «Трудовое право в управлении персоналом» являются:

- обобщение знаний о процессе управления персоналом предприятия, их уточнение в соответствии с законодательными требованиями;

- изучение предмета трудового права – трудовых отношений, целей, задач, принципов трудового законодательства, прав и обязанностей работника и работодателя;

- знакомство с особенностями договорного регулирования трудовых отношений, порядком заключения и расторжения трудового договора, коллективного договора, соглашения;

- изучение установленных законодательно режимов труда и времени отдыха;

- изучение законодательно предъявляемых требований к охране труда на предприятии;

- получение знаний об основных требованиях к документальному оформлению приема на работу, увольнения, отпуска сотрудника.

Следует отметить, что для успешного освоения курса студенту необходимо иметь знания по таким дисциплинам, как «Экономика предприятия», «Планирование на предприятии», «Делопроизводство и корреспонденция», «Менеджмент», «Правоведение», владеть навыками работы с системой «Консультант Плюс».

1 ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТРУДОВОЕ ПРАВО В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ»

1.1 Процесс управления персоналом на предприятии

Упрощённо процесс управления персоналом организации можно изобразить в виде схемы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Процесс управления персоналом организации

Трудовое право в той или иной степени регулирует все указанные составляющие процесса управления персоналом.

1.2 Основные начала трудового законодательства

Основные законодательные акты, регулирующие правовые аспекты труда в Российской Федерации (ст. 5 ТК РФ):

- Конституция РФ, в которой закреплены права человека на труд и на отдых;

- Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 01.01.01 г. (вступил в силу 1 февраля 2002 г.) в редакции от 01.01.2001 г. ТК РФ призван создавать условия для реализации установленных в Конституции прав человека на труд и на отдых;

- Федеральные законы РФ, дополняющие или изменяющие ТК РФ, регулирующие труд отдельных категорий работников;

- Указы Президента РФ;

- Постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; Постановления Министерства труда и социального развития РФ;

- акты органов местного самоуправления, локальные нормативные акты (принимаемые работодателями, за исключением работодателей физических лиц – ст. 8 ТК РФ), содержащие нормы трудового

права.

Правило: права, содержащиеся в федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ; в случае противоречий между Кодексом и федеральными законами, применяется ТК РФ; но если вновь принятый федеральный закон противоречит ТК РФ, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений и дополнений в ТК РФ (ст. 5 ТК РФ()ераьныюля 1999 г.) N 181-ФЗ " локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. договорного регулирования трудовых). Нормативные акты более низкого уровня не должны противоречить ТК РФ. Локальные нормативные акты не могут ухудшать положение работников по сравнению с нормами, установленными нормативными актами государственного регулирования трудовых отношений.

Следует помнить, что в РФ остаются в силе ряд законодательных актов СССР. Согласно ст. 5 и ст. 422 ТК РФ, законы и иные нормативные правовые акты, действовавшие на территории РФ до 1.02.2002 г., подлежат приведению в соответствие с ТК РФ. До этого они применяются в части, не противоречащей ТК РФ.

ТК РФ устанавливает перечень аспектов трудового права, которые должны регулироваться федеральными законами:

- круг лиц (помимо не достигших возраста 18 лет), который подлежит обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового договора (ст. 69 ТК РФ);

- срок испытания для отдельных категорий работников (ст. 70 ТК РФ);

- порядок выдачи медицинского заключения о необходимости перевода работника на другую должность (ст. 73 ТК);

- выплаты, на которые не обращается взыскание (ст. 138 ТК);

- перечень обязанностей (помимо трудовых), за исполнение которых выплачивается компенсация (ст. 164 ТК);

- случаи (в дополнение к предусмотренным ТК РФ) предоставления работнику гарантий и компенсаций (ст. 165 ТК);

- иные (помимо предусмотренных ТК РФ) дисциплинарные взыскания, которые могут применяться к отдельным категориям работников (ст. 192 ТК);

- случаи установления особенностей (в дополнение к предусмотренным ТК РФ) регулирования труда отдельных категорий работников (ст. 252 ТК); причём поправки к ТК РФ предусматривают установление таких особенностей не только федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Согласно Декларации, принятой Генеральной конференцией Международной организации труда (МОТ) в 1998 г., принципы и нормы международного права (Конвенции МОТ) и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы и имеют приоритет в применении.

Цели трудового законодательства (ст. 1 ТК РФ):

- установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан;

- создание благоприятных условий труда;

- защита прав и интересов работников и работодателей.

Основные принципы правового регулирования трудовых отноше-

ний и иных непосредственно связанных с ними отношений изложены в

ст. 2 ТК РФ. Особенностью современного трудового законодательства РФ является сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений.

1.3 Трудовые отношения

Трудовые отношения (ст. 15 ТК РФ) – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем:

- о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, по профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы);

- о подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка.

При этом работодатель обязан обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Признаки трудовых отношений:

- исполнитель работы включается в коллектив организации (зачисляется в ее штат или списочный состав на постоянную, временную или сезонную работу) и непосредственно участвует в совместной трудовой деятельности;

- содержание трудовых отношений сводится к выполнению работником определенного рода работы внутри кооперации труда, а не индивидуально-конкретного задания;

- работа выполняется в условиях определенного трудового режима, определяемого внутренним трудовым распорядком;

- включение работника в коллектив организации оформлено юридическим фактом (трудовым договором, актом об избрании на должность, приказом о приеме на работу и т. д.).

Трудовые отношения возникают на основании оформленного трудового договора. Однако в ст. 16 ТК РФ оговаривается, что трудовые отношения возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя (его представителя) и в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Основания возникновения трудовых отношений (ст. 16–19 ТК РФ):

- избрание на должность;

- избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности;

- назначение на должность или утверждение в должности;

- направление на работу уполномоченными в соответствии с федеральными законами органами в счёт установленной квоты. Такие квоты (т. е. части, нормы от общей численности работников орга-низации) устанавливаются для лиц, нуждающихся в повышенной социальной защищенности. Так, Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлена квота для приема инвалидов – не менее 2 % (но не более

4 %) к среднесписочной численности работников любых организаций, где работают более 100 человек, то есть не менее 1 человека; законом Алтайского края от 01.01.2001 г. «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» (вступил в силу с 01.01.2007 г.) установлена квота для приема на работу инвалидов – в размере 4 % от среднесписочной численности работников;

- судебного решения о заключении трудового договора.

Нормы трудового права не распространяются на следующих лиц:

- военнослужащих при исполнении ими военной службы;

- членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор);

- лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера (подряда, поручения, авторского договора и т. д.).

Стороны трудовых отношений: работник и работодатель. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя

может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Физическое лицо вправе заключать в качестве работодателя индивидуальные трудовые договоры (ст. 20 ТК РФ):

- для удовлетворения своих личных потребностей (например, для ведения домашнего хозяйства);

- для извлечения прибыли, если физическое лицо зарегистрировано в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката и иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

В общем случае заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме. Кроме того, ТК РФ оговаривает исключения из этого правила (ст. 20 ТК РФ).

Также в ТК РФ оговариваются:

- основные права и обязанности работника (ст. 21 ТК РФ);

- основные права и обязанности работодателя (ст. 22 ТК РФ).

Основные законодательные акты

1) Конституция РФ;

2) Трудовой кодекс РФ от 01.01.01 г. (вступил в силу

1 февраля 2002 г.) с поправками, вступающими в силу 2 октября 2006 г. (согласно Федеральному закону от 01.01.2001 г.) – далее ТК РФ: статьи 1, 2, 5, 8, 15–22, 69, 70, 73, 138, 164, 165, 192, 252, 422;

3) Федеральный закон от 01.01.2001 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в редакции федерального закона от 01.01.2001 ;

4) Письмо Фонда социального страхования РФ от 01.01.2001 года

№ 000/160-97 «Рекомендации по разграничению трудового договора и смежных гражданско-правовых договоров»;

5) Закон Алтайского края от 01.01.2001 г. «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» (вступил в силу с 01.01.2007 г.).

Вопросы для самопроверки

1) В каком случае в РФ сохраняют действие законодательные акты СССР?

2) Назовите стороны трудовых отношений.

3) Распространяются ли нормы трудового права на лиц, работающих по договору о возмездном оказании услуг?

4) В каких случаях допускается заключение физическим лицом, не достигшим возраста 18 лет, трудового договора, в котором это физическое лицо выступает в качестве работодателя?

5) Трудовой кодекс РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели при нормальных условиях труда – 40 часов. В коллективном договоре организации установлена 35-часовая продолжительность рабочей недели при нормальных условиях труда. Можно ли утверждать, что имеет ли место нарушение трудового законодательства?

Задания для самостоятельной работы студентов[1]

1) Повторение основ дисциплины «Делопроизводство и корреспонденция» (2,0 часа; контроль – на 2-й неделе). Рекомендуется изучение ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

2) Задание «Азбука оформления документов» (2,0 часа; контроль – на 2-й неделе).

Данное задание представляет собой перечень вопросов для самопроверки знаний по дисциплине «Делопроизводство и корреспонденция»:

- назовите три основных части документа, кратко охарактеризуйте назначение каждой из них;

- назовите по три реквизита, которые относятся к каждой из частей документа. Укажите, как минимум, пять реквизитов, придающих документу юридическую силу;

- какие Вы знаете способы оформления дат в документах? Приведите пример каждого способа.

- назовите основные этапы прохождения документа в организации. Охарактеризуйте одним предложением суть и значимость каждого из них. Подсказка: их не менее пяти и не более десяти;

- на каких документах организации не обязательно ставить печать? Почему?

3) Изучение законодательных основ воинской обязанности и военной службы (5,0 часов; контроль – на 2-й неделе):

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 01.01.2001 г. ;

- Положение о проведении военных сборов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000;

- Правила компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000);

- статья 170 ТК РФ.

4) Кейс «Военные сборы» (2,0 часа; контроль – на 2-й неделе).

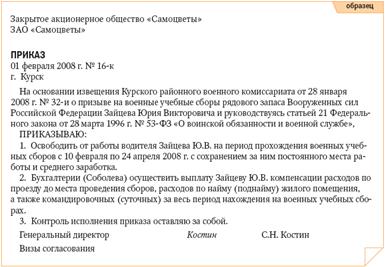

В поступило извещение военного комиссариата о призыве на военные учебные сборы одного из сотрудников. Менеджер по персоналу в спешном порядке подготовил соответствующий приказ (рисунок 1), допустив при этом несколько ошибок.

Найдите все ошибки, которые допустил работник кадровой службы; обоснуйте ответ – «подкрепите» свои рассуждения ссылками на правовые нормы или нормативные документы. Рекомендуется подразделить все ошибки на две группы: ошибки юридические и ошибки в оформлении документа.

Рисунок 2 – Приказ к кейсу «Военные сборы»

2 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД, ДИСКРИМИНАЦИЯ

И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДА

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

2.1 Принудительный труд и дискриминация в сфере труда

Дискриминация в сфере труда и принудительный труд запрещены Конституцией РФ и ТК РФ (ст. 3, 4). Указанные статьи полностью соответствуют:

- Конвенции МОТ № 000 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958 г.);

- Международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.); Конвенциям МОТ № 29 «О принудительном или обязатель-

ном труде» (1930 г.) и № 000 «Об упразднении принудительного труда» (1957 г.).

Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы все граждане имели равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Только деловые качества работника должны учитываться как при заключении трудового договора, так и при оплате (других условиях) труда. Но ТК РФ указывает также и на обстоятельства, которые в соответствии с общепризнанными международными правовыми нормами не могут рассматриваться как дискриминационные. Их назначение – обеспечить охрану здоровья и труда лицам, нуждающимся в повышенной социальной и правовой защите.

В ст. 37 Конституции РФ указано, что принудительный труд запрещен. Это означает, что никого нельзя обязать выполнять работу под угрозой применения наказания. Каждый вправе выбирать любой род деятельности и профессию и вправе вообще не заниматься трудовой деятельностью. В соответствии с ТК РФ работник имеет право отказаться от выполнения работы, если работодатель не вовремя или не в полном размере выплатил зарплату или отпускные.

2.2 Ограничения использования труда отдельных категорий граждан

Законодательно установлены ограничения использования труда отдельных категорий работников, не являющиеся дискриминацией (таблица 1).

Таблица 1 – Ограничения использования труда женщин и лиц

в определённом возрасте

|

Труд |

Женщины детородного возраста |

Женщины недетородного возраста |

Лица в возрасте до 18 лет |

Лица в возрасте |

Лица в возрасте до 20–21 года |

|

1) на тяжёлых работах, работах с вредными и/или опасными условиями труда, в том числе на подземных работах |

ограничивается |

запрещается |

– |

– | |

|

2) на работах с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию; |

ограничивается |

запрещается |

– | ||

|

3) на тяжёлых работах, работах с вредными или опасными условиями труда в условиях Крайнего Севера |

запре-щается |

огра-ничивается |

запрещается | ||

|

4) на работах, связанных с перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы |

запрещается |

– |

– | ||

|

5) на работах, выполнение которых может причинить вред нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами) |

– |

– |

запрещается |

– |

– |

|

Примечание – Прочерк означает – «нет ограничений» |

Так, ТК РФ устанавливает ограничения использования труда:

- женщин, в т. ч. беременных и имеющих детей в определённом возрасте (ст. 253 ТК РФ);

- работников в возрасте до 18 лет (ст. 265 ТК РФ).

Ограничения использования труда данных категорий работников уточняются соответственно в документах:

- «Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную» (утверждены Постановлением Совета министров – Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000); Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» от 01.01.2001 г. № 000;

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 01.01.2001 г. № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную».

В некоторых отраслях народного хозяйства установлены дополняющие ТК РФ нормы охраны труда, ограничивающие использование труда отдельных категорий работников, что не является дискриминацией; например, такие нормы устанавливают:

- Федеральный закон «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» от 01.01.2001 г. с редакциями;

- Федеральный закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 01.01.2001 г. № 000-1 с редакциями; Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении рекомендаций по заключению трудового договора (контракта), отражающих специфику социально-трудовых отношений в условиях Севера» от 01.01.2001 г. № 29.

Основные законодательные акты

1) Конвенция МОТ № 000 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958 г.);

2) Конвенция МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930 г.);

3) Конвенция МОТ № 000 «Об упразднении принудительного труда» (1957 г.);

4) Конституция РФ;

5) ТК РФ: статьи 3, 4, 209–231, 253, 254, 265;

6) Федеральный закон «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» от 01.01.2001 г. с редакциями;

7) Федеральный закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 01.01.2001 г. № 000-1 с редакциями;

8) Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении рекомендаций по заключению трудового договора (контракта), отражающих специфику социально-трудовых отношений в условиях Севера» от 01.01.2001 г. № 29;

9) «Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную» (утверждены Постановлением Совета министров – Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000);

10) Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» от 01.01.2001 г. № 000;

11) Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 01.01.2001 г. № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную».

Вопросы для самопроверки

1) Какими законодательными актами запрещены дискриминация в сфере труда и принудительных труд?

2) Ограничение на использование труда каких категорий работников накладывает Трудовой Кодекс РФ?

3) Укажите минимальный возраст работника казино.

4) В каких случаях устанавливаются ограничения на использование труда отдельных категорий работников?

5) Сотрудница организации работала на работе с вредными условиями труда, при этом ее оклад составлял 10000 рублей. В связи с

ее беременностью работодатель перевел ее на другую работу с нормальными условиями труда, оклад по новой должности составляет 6000 рублей. В каком размере следует оплачивать труд работницы?

Задания для самостоятельной работы студентов

1) Самостоятельное изучение законодательства РФ относительно трудовых споров: главы 56, 58–61 ТК РФ (1,0 час; контроль – на 3-й неделе).

2) Самостоятельное изучение трудового законодательства РФ относительно трудового распорядка и дисциплины труда: главы 29, 30 ТК РФ (0,5 часа; контроль – на 3-й неделе).

1

1

1

1

3 ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Локальные нормативные акты конкретизируют общие правовые нормы применительно к определенным условиям производства, местности расположения организации, климатическим условиям и т. п. В трудовом праве локальные нормативные акты, принимаемые в организации (коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание и другие) или объединении организаций (коллективные соглашения), уточняют и дополняют действующие ТК РФ, федеральные законы РФ, постановления Правительства РФ и другие законодательные акты. При этом локальные нормативные акты не могут ухудшать положение работников по сравнению с федеральным и местным законодательством.

3.1 Социальное партнёрство в сфере труда

Такие локальные нормативные акты, как коллективные соглашения и коллективные договоры, принимаются в рамках реализации социального партнерства в сфере труда. Социальное партнерство в сфере труда – это механизм, призванный обеспечить взаимное уважение сторон трудовых отношений, понимание ими проблем друг друга, нацеленность на поиск компромиссных решений. Цель социального партнёрства – согласование интересов работников и работодателей.

Социальное партнерство в РФ строится:

- на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом и территориальном уровнях на принципе трипартизма, то есть их сторонами являются представительные органы работников, объединения работодателей и органы государственного управления (в соответствии с ТК РФ регулируется специальными законодательными актами, например, Указом Президента РФ от 01.01.2001 г. № 000 «О социальном партнёрстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)»). При этом органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могут участвовать в подготовке проектов и заключении соглашений различного уровня. Их участие в системе социального партнёрства объясняется необходимостью учитывать интересы общества в целом, координировать развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений на различных уровнях, согласовывать государственное и договорное регулирование. Исключением из этого правила являются случаи, когда соответствующие органы сами выступают в качестве работодателей (для работников, занятых в них) или представляют работодателей в соответствии со ст. 34 ТК РФ;

- на уровне организации двумя сторонами – работниками и работодателями .

ТК РФ устанавливает основные принципы (ст. 24) и формы

(ст. 25) социального партнёрства. В соответствии с международной практикой правовой формой социального партнерства является, прежде всего, проведение коллективных переговоров и взаимных консультаций сторон социального партнерства по вопросам, входящим в предмет трудового права.

Социальное партнерство реализуется через проведение коллективных переговоров, в результате которых:

- на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом и территориальном уровнях заключаются коллективные соглашения;

- на уровне организации заключаются коллективные договоры.

3.2 Представители работодателя и работников

На рисунках 3, 4 представлены алгоритмы определения представителей работника и работодателя для проведения коллективных переговоров на уровне организации (при заключении коллективного договора) и более высоком уровне (при заключении коллективного соглашения).

По общему правилу представителем работодателя при проведении коллективных переговоров является руководитель организации (или работодатель – индивидуальный предприниматель) (ст. 33 ТК РФ), однако в соответствии со ст. 20 ТК РФ такие полномочия могут быть переданы и другому органу управления организацией (как правило, если в организации одновременно функционируют единоличный и коллегиальный исполнительный органы), например, председателю совета директоров или наблюдательного совета акционерного общества. В такой ситуации председатель совета директоров (наблюдательного совета), вступая в коллективные переговоры или проводя консультации с представителями работников, должен предъявить им выписку из устава или копию решения общего собрания акционеров, которым он уполномочен проводить коллективные переговоры, заключать коллективный договор, согласовывать или участвовать в других формах социального партнерства. Кроме того, своим приказом или распоряжением руководитель организации имеет право привлечь к участию в коллективных переговорах других должностных лиц организации: руководителей и ведущих специалистов отделов, подразделений.

Рисунок 3 – Представители работника и работодателя при проведении коллективных переговоров на уровне организации

При проведении коллективных переговоров по заключению или изменению соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу соглашений, а также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений интересы работодателя могут представлять объединения работодателей (ст. 33 ТК РФ), а интересы работодателя государственного и муниципального учреждения, другой бюджетной организации – соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (ст. 34 ТК РФ).

Представителями работников в соответствии со ст. 29 ТК РФ являются профсоюзы. Статус профсоюзов закреплён Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Согласно Закону, профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. При этом дискриминация Работников по признаку их принадлежности или непринадлежности к профсоюзу запрещается.

Рисунок 4 – Представители работника и работодателя при проведении коллективных переговоров на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом и территориальном уровнях

Органом профсоюза, представляющим интересы работников, может быть профсоюзный представитель (доверенное лицо) – профорганизатор, руководитель профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа или другое уполномоченное лицо. Представители профсоюза также должны подтвердить свои полномочия, представив устав профсоюза, положение о первичной профсоюзной организации, протокол об избрании органа первичной профсоюзной организации (профсоюза), заявления работников, не являющихся членами профессионального союза, уполномочивших выборный профсоюзный орган на представительство своих интересов в ходе коллективных переговоров.

Как правило, работники организации, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают профсоюз представлять их интересы

при проведении коллективных переговоров и заключении коллективного договора. Однако в том случае, когда профсоюз организации

объединяет не более половины её работников, в соответствии со ст. 31 ТК РФ, профсоюз не может участвовать в социальном партнёрстве, на общем собрании (конференции) работников тайным голосованием должен быть избран иной представитель интересов работников – один или несколько работников организации (представительный орган).

Не допускается ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими интересы работодателей, а также организациями или органами, созданными либо финансируемыми работодателями.

Право работников и работодателей создавать специальные органы для защиты своих интересов закреплено:

- Конвенциями МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (1948 г.), № 98 «О применении принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров» (1949 г.);

- Конституцией РФ (ст. 30);

- ТК РФ (главы 3, 4).

3.3 Ведение коллективных переговоров

Коллективные переговоры, согласно Конвенции МОТ № 000 «О содействии коллективным переговорам», – это любые переговоры, которые проводятся между предпринимателем, группой предпринимателей или одной или несколькими организациями предпринимателей, с одной стороны, и одной или несколькими организациями трудящихся – с другой.

Инициатива проведения коллективных переговоров может принадлежать как представителю работников, так и представителю работодателя. Схема процесса ведения коллективных переговоров представлена на рисунке 5. Например, порядок ведения коллективных переговоров для случая, когда инициатором переговоров является работодатель следующий:

1) представитель работодателя направляет другой стороне – представителю работников – письменное предложение о начале коллективных переговоров;

2) представители работников в течение 7 календарных дней со дня получения предложения должны направить ответ работодателю с указанием представителей со своей стороны, которые будут работать в комиссии по ведению коллективных переговоров, и их полномочий;

3) начало коллективных переговоров – день, следующий за днем получения работодателем ответа работников;

4) максимальная длительность периода проведения коллективных переговоров – три месяца. Даже если стороны не пришли к согласию по всем пунктам коллективного договора, он должен быть подписан на уже согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. Подробнее об урегулировании таких разногласий – глава 61 ТК РФ.

Рисунок 5 – Порядок ведения коллективных переговоров

Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных пе-реговорах, оговариваются ст. 39 ТК РФ.

3.4 Коллективный договор

Коллективный договор (согласно ст. 40 ТК РФ) – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем .

Содержание коллективного договора оговаривается ст. 41 ТК РФ, при этом стороны могут расширять или сужать приведённый список, конкретное содержание коллективного договора не регламентировано. Но в любом случае в коллективный договор не могут включаться условия, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством.

Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации (индивидуального предпринимателя), независимо от их членства в профсоюзе. Действие коллективного договора, заключенного в филиале (представительстве, структурном подразделении) распространяется только на работников этого подразделения.

Срок действия коллективного договора – не более трёх лет. По истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый коллективный договор или не продлят действие старого. Специфические случаи действия коллективного договора представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Действие коллективного договора в случае организационных изменений

|

Организационные |

Действие коллективного договора |

Есть ли необходимость перезаключения коллективного договора |

|

Организация без изменений |

Действует 3 года со дня вступления в силу |

Да или продление старого на срок не более 3 лет; продлевать коллективный договор можно неоднократно |

|

Изменение наименования, реорганизация организации в форме преобразования, расторжение трудового договора с руководителем |

Сохраняет действие |

Нет |

|

Смена формы собственности |

Сохраняет силу 3 месяца со дня перехода прав собственности |

По согласованию сторон, либо заключается новый коллективный договор, либо срок действия прежнего коллективного договора продляется на |

|

Реорганизация организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения |

Сохраняет действие в течение срока реорганизации | |

|

Ликвидация организации |

Сохраняет действие в течение срока ликвидации |

Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания должен пройти уведомительную регистрацию в соответствующем органе по охране труда (это обязанность работодателя). Но вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

Дополнительно ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров регулируются Законом РФ от 01.01.2001 г. № 000-1 «О коллективных договорах и соглашениях» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.01.2001 г. ).

3.5 Правила внутреннего трудового распорядка

В соответствии с ТК РФ работники должны соблюдать дисциплину труда и трудовой распорядок организации. При этом работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

Дисциплина труда (ст. 189 ТК РФ) – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ) – локальный нормативный акт, регламентирующий:

- порядок приема и увольнения работников;

- основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора;

- режим работы;

- время отдыха;

- применяемые к работникам меры поощрения и взыскания;

- иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными законами.

Например, согласно федеральному закону от 01.01.2001 г. «О федеральном железнодорожном транспорте» (в редакции от 01.01.2001 г.), дисциплина работников железнодорожного транспорта регулируется в том числе Положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ.

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

3.6 Штатное расписание

Штатное расписание – локальный нормативный акт организации, в котором зафиксированы её структура, штатный состав и штатная численность.

Штатное расписание разрабатывается на основании устава организации, в котором закреплена структура организации (перечислены все структурные подразделения).

В штатном расписании приводятся:

- перечень структурных подразделений, должностей;

- сведения о количестве штатных единиц;

- должностные оклады, надбавки и фонд заработной платы за месяц.

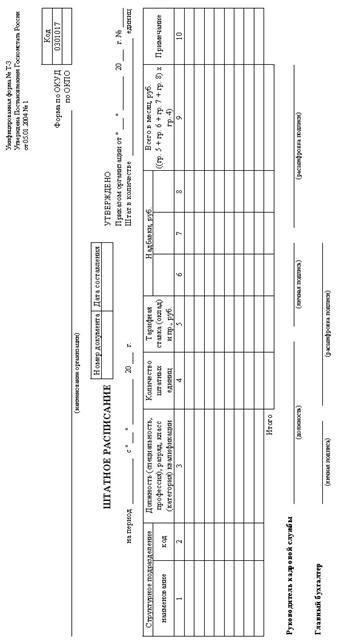

Унифицированная форма штатного расписания (форма Т-3) утверждена Постановлением Госкомстата России от 01.01.2001 г. № 1 (рисунок 6).

Штатное расписание должно быть прошито, пронумеровано, скреплено печатью организации и подписью руководителя. Его также подписывают главный бухгалтер организации и руководитель кадровой службы (если в организации она создана), в крупной организации – ещё и руководители структурных подразделений. Штатное расписание утверждается приказом руководителя или решением коллегиального органа управления в случае его наличия в организации, если уставом предусмотрены соответствующие его полномочия.

Штатное расписание утверждается ежегодно по состоянию на

1 января. Однако если в прошедшем году в штатное расписание были внесены лишь незначительные изменения, то его переутверждение не требуется, но необходимо оформить перечень изменений штатного расписания. Изменения в штатное расписание вносятся на основании приказа руководителя организации.

![]()

|

|

Порядок расположения в штатном расписании структурных подразделений определяется руководителем организации. Должности располагаются в порядке от вышестоящих к нижестоящим (должности одного уровня указываются в произвольном порядке).

В штатном расписании проставляется итоговая численность должностей. Должности, по которым предусматривается содержание неполной штатной единицы, указываются в соответствующих долях (0,25; 0,5; 0,75). По группе работников, которым установлена сдельная оплата труда, в штатном расписании указывается общее число работников этой группы.

3.7 Прочие локальные нормативные акты

Трудовые отношения в организации могут регулироваться, помимо перечисленных, также следующими локальными нормативными актами:

- Положением (Положениями) об оплате труда, о материальном стимулировании работников;

- Положением об охране труда;

- Положением об отпусках;

- Положением об обучении работников;

- Положением об аттестации работников;

- технологическими нормами, которые определяют реализацию технологического процесса в организации и регулируют отношения работодателя с работником, возникающие по поводу применения предоставленных работодателем средств труда, использования предписанных им работнику конкретных приемов в ведении технологического процесса организации.

Локальные нормативные акты разрабатываются в соответствующих подразделениях организации и утверждаются руководителем с учетом мнения представителя работников; в некоторых случаях требуется прохождение дополнительных процедур, например, в случае реализации нового проекта до введения локальных нормативных актов необходимо прохождение государственной экспертизы условий труда (ст. 216.1 ТК РФ). Введение в действие локальных нормативных актов производится приказом руководителя организации.

Основные законодательные акты

1) Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (1948 г.), № 98 «О применении принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров» (1949 г.), № 000 «О содействии коллективным переговорам»;

2) Конституцией РФ (ст. 30);

3) ТК РФ: главы 3, 4;

4) Закон РФ от 01.01.2001 г. № 000-1 «О коллективных договорах и соглашениях» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 01.01.2001 г. ).

Вопросы для самопроверки

1) Каким термином обозначается механизм, призванный обеспечить взаимное уважение сторон трудовых отношений, понимание ими проблем друг друга, нацеленность на поиск компромиссных решений?

2) На уровне организации между работодателем и работниками заключается коллективный договор или соглашение?

3) Кто по общему правилу представляет работодателя при проведении коллективных переговоров?

4) Кто по общему правилу представляет работников при проведении коллективных переговоров?

5) Если коллективные переговоры проводятся на региональном уровне, сколько сторон в них участвует?

6) Назовите максимальную длительность периода проведения коллективных переговоров.

7) Если организация меняет свое наименование, есть ли необходимость изменять коллективный договор?

8) Коллективный договор в организации подписан сторонами

2 октября текущего года. Регистрацию в Комитете по труду этот коллективный договор прошел 5 октября текущего года. Имеется ли нарушение трудового законодательства?

9) Продолжение предыдущего вопроса. Какую дату следует считать датой вступления коллективного договора этой организации в силу?

10) В каком локальном нормативном акте зафиксированы структура организации, ее штатный состав и штатная численность?

Задания для самостоятельной работы студентов

1) Самостоятельное изучение законодательства РФ: закона РФ от 01.01.2001 г. № 000-1 «О коллективных договорах и соглашениях» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.01.2001 г.

) и главы 7 Трудового кодекса РФ, сравнительный анализ указанных законодательных актов (4,0 часа; контроль – на 4-й неделе).

2) Самостоятельное изучение нормативных основ ведения трудовых книжек (3,0 часа; контроль – на 5-й неделе):

- Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателя (утверждены Постановлением Правительства от 01.01.2001 г. № 000 «О трудовых книжках»);

- Инструкции по заполнению трудовых книжек (утверждена Постановлением Минтруда России от 01.01.2001 г. № 69).

4 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЙМА СОТРУДНИКОВ

Найм работников в Российской Федерации оформляется рядом документов, среди которых:

- резюме, анкета, заявление о приёме на работу, автобиография;

- трудовой договор;

- приказ (распоряжение) о приёме на работу;

- личное дело работника;

- личная карточка работника;

- трудовая книжка.

Кроме того, при приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, а также с иными нормативными правовыми актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (ст. 68 ТК РФ).

4.1 Трудовой договор

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым:

- работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить надлежащие условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату;

- работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Общий порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора определён ТК РФ (раздел III), а также Постановлением Минтруда РФ от 01.01.2001 года № 000 «Об утверждении рекомендаций по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме и примерной форме трудового договора (контракта)».

Стороны трудового договора – работодатель и работник. В трудовом договоре должны быть указаны сведения, перечисленные в таблице 3.

Условия трудового договора подразделяются на обязательные, предусмотренные ТК РФ и перечисленные в ст. 57 ТК РФ, и дополнительные, включаемые в договор по соглашению его сторон (возможный перечень таких условий также перечислен в указанной статье ТК РФ). При этом, если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо из обязательных сведений или условий, то это не лишает его юридической силы; но недостающие сведения должны быть внесены непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия – оформлены приложением к трудовому договору. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.

Таблица 3 – Обязательные сведения, указываемые в трудовом договоре

|

Работник |

Работодатель – физическое лицо |

Работодатель – юридическое лицо | |

|

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные |

+ |

+ |

– |

|

Наименование |

– |

– |

+ |

|

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |

– |

+[2] |

+ |

|

Сведения о представителе, подписавшем трудовой договор, основания его полномочий |

Подписывает трудовой |

+ | |

|

Место и дата заключения трудового договора |

+ |

+ |

+ |

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. При этом получение работником экземпляра трудового договора должно быть подтверждено его подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя (ст. 67 ТК РФ). При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников законодательно может быть предусмотрена необходимость составления трудовых договоров в большем количестве экземпляров.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор не позднее трех дней со дня фактического допущения к работе.

Трудовые договоры могут заключаться:

- на неопределенный срок (договор считается заключенным на неопределенный срок и в том случае, если в тексте не оговорен срок его действия);

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен законодательно.

Срочный трудовой договор может заключаться только в ограниченном числе случаев, которые перечислены в ст. 59 ТК РФ или устанавливаются иными законодательными актами. Причём оговариваются отдельно случаи, когда обязательно заключается именно срочный трудовой договор, и случаи, когда срочный трудовой договор может быть заключён по соглашению сторон. В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его действия и причина, послужившая основанием для заключения именно срочного трудового договора. Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, считается заключенным на неопределенный срок. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, полагающихся работникам, по сравнению с трудовым договором на неопределённый срок.

В том случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, а если такой день не оговорен, то на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в установленный день без уважительных причин, то трудовой договор аннулируется, то есть считается незаключённым (ст. 61 ТК РФ).

Заключать трудовой договор в качестве работников могут лица, достигшие возраста 16 лет, в отдельных случаях – с 15 лет, или с

14 лет, или даже раньше (ст. 63 ТК РФ).

В ст. 65 ТК РФ перечислены документы, предъявляемые работником работодателю при заключении трудового договора. Также в некоторых случаях при приёме на работу может потребоваться предоставление иных документов, например:

- при приёме на работу по совместительству в другую организацию на тяжёлую работу, работу с вредными и/или опасными условиями труда – справка об условиях труда по основному месту работы

(ст. 283 ТК РФ);

- при поступлении на государственную службу, – справка о наличии (отсутствии) судимости.

Кроме того, при заключении трудового договора с педагогическими работниками, руководителем организации, а также с лицами, претендующими на должности в коллегиальном органе управления кадровая служба организации обязана запросить информацию в органах внутренних дел, где ведётся реестр лиц, не имеющих право занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью (УК РФ, ряд Федеральных законов). Лицо, претендующее на указанные должности, может само обратиться за справкой о наличии

(отсутствии) судимости («Инструкция о порядке предоставления гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости», утверждена Приказом МВД России ).

4.2 Медицинский осмотр (обследование) при приёме на работу

Медицинские осмотры при приёме на работу проводятся для определения пригодности работника к поручаемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний. Запрещено требовать прохождения медицинского осмотра, если это специально не предусмотрено законодательными актами.

В соответствии со ст. 69 ТК РФ, обязательному медицинскому осмотру перед заключением трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет, а также иные лица, в случаях предусмотренных ТК РФ и федеральными законами РФ. На сегодняшний день медицинское обследование при приёме на работу и периодические медицинские осмотры законодательно закреплены[3]:

- для лиц, занятых на работах с вредными, тяжёлыми и/или опасными условиями труда;

- для лиц, занятых на работах, связанных с движением транспорта;

- для работников предприятий пищевой промышленности;

- для работников общественного питания и торговли продуктами питания;

- для работников водопроводных сооружений;

- для работников лечебно-профилактических и детских учреждений.

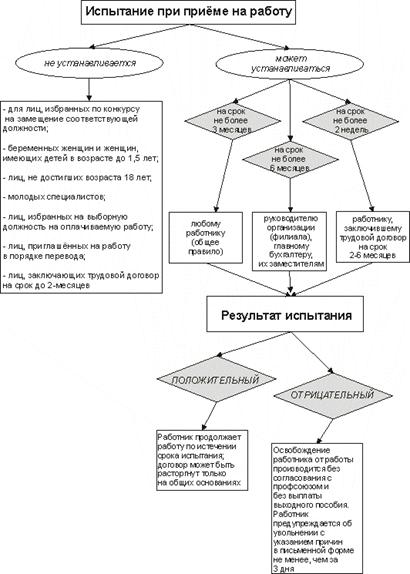

4.3 Испытание при приёме на работу

Согласно ст. 70 ТК РФ, при заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие такого условия в трудовом договоре означает, что работник был принят на работу без испытания. В период испытательного срока индивид является полноправным сотрудником организации.

На рисунке 7 представлен алгоритм принятия решения об установлении работнику испытательного срока.

Рисунок 7 – Установление испытания при приеме на работу

Необходимо пояснить, что под молодыми специалистами ТК РФ понимает лиц, окончивших учреждения начального, среднего или высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение не более чем одного года со дня окончания образовательного учреждения.

4.4 Трудовая книжка

Трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ст. 66 ТК РФ). Форма трудовой книжки и «Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателя» утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000.

Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации является для работника основной. Сведения о работе по совместительству по желанию работника могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника (с указанием оснований в точном соответствии с формулировками ТК РФ и ссылкой на соответствующие статьи), сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.

В трудовую книжку по месту работы также вносятся с указанием соответствующих документов записи:

- о времени военной службы в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», а также о времени службы в органах внутренних дел, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах;

- о времени обучения на курсах и в школах повышения квалификации, переквалификации и подготовки кадров.

В трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги:

- о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий;

- о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом организациями;

- о других видах поощрений, допускаемых законодательно.

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой; перечень таких документов приведён в ст. 62 ТК РФ. Копии этих документов должны предоставляться работнику безвозмездно.

В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в трудовую книжку вшивается вкладыш, который оформляется и ведется работодателем в том же порядке, что и трудовая книжка. Вкладыш без трудовой книжки недействителен. При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с надписью «Выдан вкладыш» и указывается серия и номер вкладыша.

С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладышей в нее, в организациях ведутся:

- приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладышей в нее;

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

4.5 Заключение трудового договора в специфических случаях

ТК РФ предусматривает ряд специфических случаев приёма на работу и заключения трудового договора:

- с руководителем организации – ст. 275 ТК РФ;

- на срок до 2 месяцев – ст. 289 ТК РФ;

- о выполнении сезонных работ – ст. 294 ТК РФ;

- работника с работодателем – физическим лицом – ст. 303, 304, 309 ТК РФ;

- с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, из других местностей – ст. 324 ТК РФ;

- с работниками, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств – ст. 328 ТК РФ;

- с работниками высших учебных заведений – ст. 332 ТК РФ;

- с работниками, направляемыми на работу в представительство РФ за границей, – ст. 338 ТК РФ;

- с работниками религиозных организаций – ст. 342–344 ТК РФ.

Основные законодательные акты

1) ТК РФ: статьи 57–71, 166, 275, 283, 289, 294, 303, 304, 309, 324, 328, 332, 342–344;

2) Федеральный закон от 01.01.2001 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) «Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателя», утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000;

4) Постановление Минтруда РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении рекомендаций по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме и примерной форме трудового договора (контракта)»;

5) «Перечень работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры трудящихся в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда» – Приложение 3 к Приказу Минздрава СССР от 01.01.2001 г. № 000;

6) Закон Алтайского края от 01.01.2001 г. «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» (вступил в силу с 01.01.2007 г.).

Вопросы для самопроверки

1) Паспортные данные работника – это обязательные или дополнительные сведения, указываемые в трудовом договоре?

2) Сколько экземпляров трудового договора составляется (в общем случае)?

3) Укажите срок оформления трудового договора при допущении работника к работе.

4) Может ли трудовой договор быть подписан не самим работником, а его представителем – профсоюзом организации?

5) Перечислите обязательные условия трудового договора.

6) На какой срок в общем случае устанавливается испытание при приеме на работу?

7) На должность заместителя главного бухгалтера принята беременная женщина. Может ли для нее быть установлено испытание при приеме на работу? Если может, то на какой срок?

8) Какая категория работодателей имеет право не вести трудовые книжки на своих сотрудников?

9) Для каких категорий сотрудников законодательно закреплено обязательное медицинское освидетельствование при приеме на работу?

10) Укажите срок оформления трудовой книжки на вновь принятого работника.

Задания для самостоятельной работы студентов

1) Самостоятельное изучение законодательства РФ относительно изменения трудового договора (1,5 часа; контроль на 6-й неделе).

2) Кейс «Путаница с трудовыми книжками» (1,0 часа; контроль – на 7-й неделе).

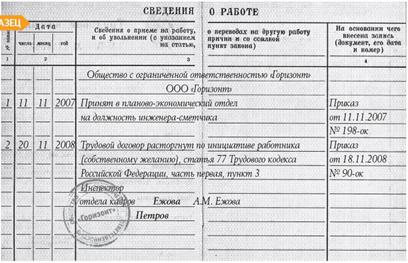

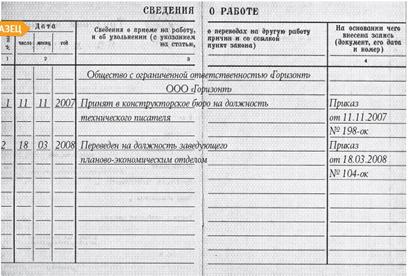

В приняли двух сотрудников. оформлялся на должность инженера-сметчика в планово-экономический отдел, а – на должность технического писателя в конструкторское бюро. Но кадровик перепутала трудовые книжки работников. В книжке Владимира она сделала запись о приеме на должность технического писателя, а в документе Юрия – на должность инженера-сметчика. В то же время в приказе о приеме на работу по списочной форме № Т-1а должности работников и структурные подразделения были указаны правильно.

Ошибку заметили только через год. За это время Юрий успел уволиться с неправильной записью в трудовой книжке. Он-то и указал бывшему работодателю на допущенную неточность. Владимир остался работать в , но был переведен на другую должность. О неправильной записи он пока ничего не знает. Трудовые книжки работников сейчас выглядят так, как представлено на рисунках 8, 9.

![]()

Рисунок 8 – Трудовая книжка

(кейс «Путаница с трудовыми книжками»)

![]()

Рисунок 9 – Трудовая книжка

(кейс «Путаница с трудовыми книжками»)

Вопросы:

- Юрий требует исправить ошибочную запись в его трудовой книжке. Должен ли кадровик исправлять ошибку? Опишите порядок действий кадровика в сложившейся ситуации.

- Изменится ли порядок действий кадровика , если Юрий устроится на новую работу и в его трудовую книжку уже будет внесена запись о приеме на работу в другую организацию?

- Нужно ли сообщать Владимиру о допущенной ошибке? Нужно ли исправлять запись в трудовой книжке Владимира, если сам он об этом не просит? Если да, то как это правильно сделать?

3) Самостоятельное изучение Федерального закона от 01.01.2001 г. «О статусе военнослужащих» (2,0 часа; контроль – на 7-й неделе).

1

1

1

1

1

1

1

5 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

5.1 Рабочее время: основные положения

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ). Работодатель обязан вести учёт времени, фактически отработанного каждым работником.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю. Отдельным категориям работников ТК РФ устанавливает сокращённую продолжительность рабочего времени (таблица 4, ст. 91, 92, 94 ТК РФ).

Кроме того, ТК РФ устанавливает особенности рабочего времени:

- при работе по совместительству (ст. 285 ТК РФ);

- для женщин, работающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 36-часовая рабочая неделя (ст. 320 ТК РФ);

- для педагогических работников – 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ);

- для лиц, работающих в религиозных организациях (ст. 345 ТК РФ).

Федеральными законами и Постановлениями Правительства РФ регулируются особенности режима рабочего времени отдельных категорий работников, например:

- работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств;

- педагогических работников;

- медицинских работников.

Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на

1 час. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Накануне выходных дней длительность смены при шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов. В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.

Согласно ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается:

- первые два часа в день – не менее чем в полуторном размере;

- последующие часы в день – не менее чем в двойном размере.

Таблица 4 – Продолжительность рабочего времени

|

Категория работников, |

Часов |

Часов в смену | ||

|

при пятидневной рабочей неделе |

при шестидневной рабочей неделе | |||

|

Нормальные условия труда в |

40,0 |

8,0 |

с понедельни-ка по пятницу |

7,0 |

|

по субботам |

5,0 | |||

|

Для работников в возрасте |

24,0 |

не более 5,0 | ||

|

4,8 |

4,0 | |||

|

если они являются учащимися образовательных учреждений, совмещающими в течение учебного года учёбу с работой |

12,0 |

не более 2,5 | ||

|

2,4 |

2,0 | |||

|

Для работников в возрасте |

35,0 |

не более 7,0 | ||

|

7,0 |

с понедельни-ка по пятницу |

6,0 | ||

|

по субботам |

5,0 | |||

|

если они являются учащимися образовательных учреждений, совмещающими в течение учебного года учёбу с работой |

17,5 |

не более 4,0 | ||

|

3,5 |

2,9 | |||

|

4) Для работников, являющихся инвалидами I или II группы |

35,0 |

в соответствии с медицинским заключением | ||

|

7,0 |

с понедельни-ка по пятницу |

6,0 | ||

|

по субботам |

5,0 | |||

|

5) Для работников, занятых на работах с вредными и/или |

36,0 |

не более 8,0[4] | ||

|

7,2 |

с понедельни-ка по пятницу |

6,2 | ||

|

по субботам |

5,0 | |||

|

30,0 |

не более 6,0 | |||

|

6,0 |

5,0 |

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные

календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от

установленной продолжительности рабочего времени в неделю утвержден Приказом Минсоцздравразвития РФ от 01.01.2001 г. № 000н.

5.2 Учёт рабочего времени

В организации могут быть предусмотрены поденный и/или суммированный учёт рабочего времени.

При поденном учёте рабочего времени учёту подлежит количество отработанных дней за учётный период (рабочую неделю); при этом продолжительность ежедневной работы одинакова для каждого дня работы.

При суммированном учёте рабочего времени установленная продолжительность рабочего дня и рабочей недели соблюдается лишь в среднем за учётный период, превышающий рабочую неделю. При этом ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени может отличаться от нормы. Возникающие отклонения компенсируются в течение учётного периода таким образом, чтобы сумма часов, отработанных в этом периоде, равнялась норме рабочих часов данного периода.

Таким образом, фактическая продолжительность рабочей смены в отдельные дни может не совпадать с запланированной продолжительностью по графику работы. При этом переработка в одни смены (в пределах законодательно установленной максимальной её продолжительности) погашается путём сокращения времени работы в другие дни или предоставления дополнительных дней отдыха в рамках учётного периода. Такая переработка не считается сверхурочной работой.

Нормальное число рабочих часов за учётный период определяется, исходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и/или неполную рабочую неделю нормальное число рабочих часов за учётный период соответственно уменьшается.

Суммированный учёт рабочего времени допускается ст. 104 ТК РФ, в которой оговаривается, что учётный период не может превышать 1 года (на практике обычно применяется суммированный помесячный учёт рабочего времени). Порядок введения суммированного учёта рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации.

5.3 Режимы рабочего времени

Составными элементами режима рабочего времени являются

(ст. 100 ТК РФ):

- продолжительность рабочей недели и смены, количество выходных дней (общих или скользящих);

- учёт рабочего времени: поденный или суммированный;

- нормированный или ненормированный рабочий день;

- время начала и окончания работы;

- время перерывов в работе;

- число смен в сутки.

Кроме ТК РФ для работников отдельных отраслей народного хозяйства режим рабочего времени регулируется Постановлениями Министерства труда РФ, например:

- для работников эксплуатационных организаций связи (№ 58 от 01.01.2001 г.);

- для экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ

(№ 000 от 01.01.2001 г.);

- для водителей автомобилей (№ 16 от 01.01.2001 г.);

- для работников плавающего состава судов речного флота

(№ 18 от 01.01.2001 г.);

- для работников плавающего состава судов морского флота (№ 11 от 01.01.2001 г.).

Наиболее распространённые режимы рабочего времени:

- режим ненормированного рабочего дня;

- режим гибкого рабочего времени;

- многосменный режим работы;

- режим рабочего дня, разделённого на части;

- вахтовый метод организации работ.

5.4 Режим ненормированного рабочего дня

Под ненормированным рабочим днём понимается особый режим работы, когда работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём устанавливается коллективным договором, соглашением или иным локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения представительного органа работников (ст. 101 ТК РФ).

Как правило, ненормированный рабочий день устанавливается для следующих категорий работников:

- административно-управленческий и хозяйственный персонал;

- лица, труд которых не поддаётся учёту во времени, которые распределяют время для работы по своему усмотрению, рабочее время которых дробится на части неопределенной длительности (консультанты, конструкторы, научные сотрудники, журналисты).

Переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени для работников с ненормированным рабочим днём не считается сверхурочной работой и не компенсируется оплатой в повышенном размере. В качестве компенсации за повышенную интенсивность труда работникам с ненормированным рабочим днём должен предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск (в соответствии со

ст. 119 ТК РФ – не менее 3-х календарных дней), возможно также предоставление дополнительных льгот, оговоренных в коллективном договоре, соглашении или иных локальных нормативных актах. Если дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днём не предоставляется, то время работы сверх нормы должно быть признано сверхурочным и подлежит дополнительной оплате.

5.5 Режим гибкого рабочего времени

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению работника и работодателя. При этом требуется полная отработка работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующего учётного периода (ст. 102 ТК РФ).

Как правило, режим гибкого рабочего времени на предприятии имеет следующие составные элементы:

- гибкое время в начале и конце рабочего дня, в пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению;

- фиксированное время – время обязательного присутствия работника на работе.

При этом работнику должны быть предоставлены гарантированные законодательно перерывы для отдыха и питания (в общем случае: не менее 30-ти минут, но не более 2-х часов).

5.6 Многосменный режим работы

Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объёма выпускаемой продукции или оказания услуг (ст. 103 ТК РФ).

Порядок перехода работника из одной смены в другую производится в соответствии с графиком сменности. Графики сменности составляются с учётом мнения представительного органа работников (порядок указан в ст. 372 ТК РФ) и, как правило, являются приложением к коллективному договору. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещается. На непрерывных работах сменщику запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, рабочий заявляет об этом старшему по работе, который обязан принять меры к замене сменщика другим работником.

При использовании режима сменной работы выделяются:

- ночная смена – смена, в которой не менее 50 % рабочего времени приходится на ночное время (с 22 до 6 часов);

- вечерняя смена – смена, непосредственно предшествующая ночной;

- дневная смена.

В общем случае продолжительность ночной смены сокращается на 1 час без последующей отработки (ст. 96 ТК РФ), но установлены исключения – продолжительность ночной смены не сокращается:

- если работнику установлена сокращённая продолжительность рабочего времени;

- если работник принят специально для работы в ночное время;

- на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днём;

- в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда.

Трудовым законодательством установлены ограничения по допуску к работе в ночное время, не являющиеся дискриминацией в сфере труда (таблица 5).

В ст. 154 ТК РФ установлено, что каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» устанавливается минимальная доплата за работу в ночное время в размере 20 % установленной тарифной ставки (должностного оклада).

Таблица 5 – Ограничения по допуску к работе в ночное время

|

К работе |

К работе в ночное время могут быть допущены, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (но должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время) |

|

беременные женщины; работники, |

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до опекуны детей в возрасте до 5 лет; инвалиды; работники, имеющие детей-инвалидов; работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением |

5.7 Режим рабочего дня, разделённого на части

На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при выполнении работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня, рабочий день может быть разделён на части, но с таким расчётом, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала нормативной продолжительности ежедневной работы.

Разделение рабочего дня на части производится работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учётом мнения профсоюза (ст. 105 ТК РФ).

Кроме того, введение рабочего дня, разделённого на части, для отдельных категорий работников регламентируется Постановлениями Минтруда РФ о рабочем времени и времени отдыха, например:

- для экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации (№ 000 от 01.01.2001 г.);

- для работников эксплуатационных организаций связи (№ 58 от 01.01.2001 г.);

- для водителей автобусов, работающих на городских, пригородных и междугородных регулярных пассажирских линиях с таким условием, что водители могут возвращаться к месту дислокации до начала разрыва смены и не позже, чем через 4 часа после начала работы (№ 16 от 01.01.2001 г.).

Введение рабочего дня, разделенного на части, также предусмотрено для работников учреждений здравоохранения Положением об оплате труда работников здравоохранения Российской Федерации (утверждено Приказом Минздрава РФ № 000 от 01.01.2001 г.).

При введении режима рабочего дня, разделённого на части, обыч-но устанавливается доплата к заработной плате, как правило, в размере до 30 % тарифной ставки (должностного оклада).

5.8 Режим неполного рабочего времени

По соглашению между работником и работодателем режим неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) может устанавливаться как при приёме на работу, так и впоследствии в любое время (ст. 93 ТК РФ). Условие о режиме неполного рабочего времени закрепляется в трудовом договоре.

Работодатель обязан устанавливать режим неполного рабочего времени по просьбе:

- беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Работа в режиме неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска или исчисления трудового стажа, но оплата труда производится пропорционально отработанному времени (или выполненному объёму работ). При этом положение о выплате заработной платы в размере не ниже минимального размера оплаты труда на работников с неполным рабочим днём не распространяется.

Кроме того, для всех или отдельных категорий работников организации введение режима неполного рабочего времени, согласно ст. 74 ТК РФ, может быть произведено по инициативе работодателя (по согласованию с представителем работников) на срок до 6 месяцев по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, которые могут повлечь за собой массовое увольнение работников. Работники должны быть предупреждены о введении режима неполного рабочего времени в письменной форме не менее чем за 2 месяца.

Режимы труда, устанавливаемые при работе в режиме неполного рабочего времени, могут предусматривать: