Приоритеты государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере дошкольного образования

План:

1. Развитие системы дошкольного образования

2. Нормативно-правовое регулирование в системе дошкольного образования

2.1. Правовой портфель руководителя дошкольного образовательного учреждения

2.2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении

2.3. Локальные акты образовательного учреждения

3. Нормативные документы в помощь разработчикам муниципальных Программ развития системы дошкольного образования

Ключевые слова: государственная политика, нормативно-правовое регулирование, дошкольное образование, типовое положение, приказ, локальные акты

Литература:

1. Рожков, основы управления школы: учебное пособие / , . – М.: АПКиППРО, 2009. – 56 с.

2. Концепция модернизации региональной системы дошкольного образования Оренбургской области / авт.-разработчики: , , ; Мин-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Оренб. гос. пед. ун-т», Ин-т повыш. квалиф. и проф. переподг. работн. Образования. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. – 24 с.

3. Национальный доклад «Состояние и развитие системы дошкольного образования РФ» - подготовлен Министерством образования и науки РФ для Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста 27-29 сентября 2010 г. – Москва, РФ.

4. Цыганкова, -правовое обеспечение функционирования и развития системы дошкольного образования: рабочая тетрадь для руководителей дошкольных образовательных учреждений / авт.-сост. ; Мин-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Оренб. гос. пед. ун-т», Ин-т повыш. квалиф. и проф. переподг. работн. Образования. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. – 20 с.

5. Чиндилова, такое ФГТ? / // Начальная школа плюс до и после№1. С. 8-11

6. Гержина, Федеральных государственных требований в дошкольное образование / , , // Методист№7. - С. 66-68

Развитие системы дошкольного образования

Последнее десятилетие принесло радикальные изменения в систему отечественного дошкольного образования.

На смену типовой программе пришли вариативные, на смену унифицированному «детскому саду» - разные типы и виды дошкольных образовательных учреждений.

Последние десять лет дошкольные образовательные учреждения официально работали по 12 комплексным базисным, 25 парциальным, 2 специальным (для детей с нарушением речи) образовательным программам.

Кроме того, в соответствии с Приложением 3 к приказу Министерства Образования РФ от 01.01.2001г. № 000 в Российском образовательном пространстве были прописаны 3 категории и 6 видов дошкольных образовательных учреждений.

Инновационное движение в дошкольных образовательных учреждениях по своему масштабу не уступало школьным инновациям.

Впервые в 2008 году дошкольное образование стало считаться ступенью непрерывного образования.

Сегодня авторы современных концепций (, , Т и др.) призывают к модернизации дошкольного образования с целью осуществления подготовки детей к последующему школьному обучению с учетом вариативности учреждений, реализующих программы дошкольного образования, уровень физического и психического развития детей дошкольного возраста, степени подготовленности педагогических кадров.

Предлагается особое внимание уделять формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

1. Проблемы современного дошкольного образования

Ученые и специалисты-практики в России и за рубежом единогласно сходятся во мнении о значимости дошкольного периода в становлении личности, воспитании, обучении и развитии ребенка. Дошкольное образование формирует у ребенка важнейшие качества личности (память, мышление, внимание, воображение, речь), позволяющие впоследствии успешно учиться в начальной школе, общаться со сверстниками и взрослыми и усваивать необходимую информацию, что является основанием формирования жизнеспособной личности.

Последствия экономии на детстве (в таких сферах, как обеспечение материнства, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов, научно-методическое сопровождение, строительство, пропаганда педагогических и медицинских знаний и т. п.) непосредственно отражаются на состоянии физического и психического благополучия ребенка, на возможности обеспечить преемственность между различными периодами его жизни.

Анализируя современное состояние дошкольного образования, целесообразно рассмотреть существовавшие ранее концепции его развития. В 1989 г. Государственным комитетом по народному образованию СССР была утверждена Концепция дошкольного воспитания, авторы которой указывали на ряд недостатков системы общественного дошкольного воспитания: учебно-дисциплинарная модель взаимодействия взрослых и детей, ориентация образовательного процесса на формирование у детей дошкольного возраста «заказанного» школой спектра знаний, умений и навыков, чрезмерная регламентированность режима дня ребенка-дошкольника, использование игры как дополнения к дидактическому процессу приобретения знаний.

Данные позиции не были реализованы из-за недостаточно четко разработанного механизма реализации изложенных концептуальных подходов к развитию системы дошкольного образования. Поэтому в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 2003 года вновь в качестве актуальных проблем общественного дошкольного воспитания названы вышеперечисленные проблемы. Кроме того, серьезной критике подверглись уровень подготовки педагогических кадров, неумение воспитателей детских садов реализовывать образовательную программу с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.

Современное общество предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных программ, результатам и результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров.

Так, государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в годы» своей целью определяет внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

В разделе «Дошкольное образование» Программа основывается на следующих положениях:

· обеспечение равных стартовых условий для подготовки детей к освоению общеобразовательных программ;

· доступность услуг дошкольного образования;

· активное вовлечение в воспитание дошкольников родителей путем создания детско-взрослых образовательных сообществ

Кроме того, с 1 сентября 2010 года в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 000 от 01.01.01 г. введены федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ФГТ).

Федеральные государственные требования – это государственный инструмент системных обновлений дошкольного образования. Федеральные государственные требования задают ориентиры развития системы дошкольного образования.

Идеология данных документов направлена на формирование принципиально нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного образования, на соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. Предлагается особое внимание уделять формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

Таким образом, назрела необходимость в разработке ключевых позиций обновления дошкольного образования, основанных на идеях гуманитаризации, системно-деятельностного подхода, приоритета общечеловеческих ценностей.

Модернизация дошкольного образования, которое должно стать, по мнению разработчиков новой версии закона «Об образовании», «доступным и бесплатным», предполагает, что целью и результатом дошкольного образования будет формирование жизнеспособной личности, которая характеризуется умением принимать решения и достигать требуемого результата в неопределённых проблемных ситуациях, самостоятельно восполняя недостаток знания и информации; умением позитивно взаимодействовать с людьми других культур, языков и религий; способностью к критическому суждению в отношении информации, с которой работает; владением информационными технологиями; умением самостоятельно учиться на протяжении жизни в контексте как личного профессионального роста, так и социальной жизни, работать в команде на общий результат; умением отстаивать свою точку зрения, обосновывая её, вести дискуссию таким образом, чтобы она приводила к новому пониманию проблемы, а не к конфликту.

Достижение такого результата возможно за счет системных обновлений: содержания дошкольного образования, технологий, используемых в ходе обучения, системы оценивания качества результатов дошкольного образования, обновления структуры образования в целом, введения новой системы оплаты труда руководящих и педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений, внедрения государственно-общественной модели управления дошкольным образованием и создания открытой информационной среды дошкольного образовательного учреждения.

Содержание образования, по нашему мнению, является стержневым системным обновлением в модернизации региональной системы дошкольного образования.

В связи с утверждением и введением в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 000 от 01.01.01 года) в настоящее время перед всеми дошкольными образовательными учреждениями встала задача по разработке новых образовательных программ – основных общеобразовательных программ (статьи 9, 14, 15, 32 «Закона об образовании»).

Федеральные государственные требования (далее – ФГТ) устанавливают нормы и положения, обязательные при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования образовательными учреждениями (далее – ДОУ), имеющими государственную аккредитацию.

Новые представления о содержании и организации дошкольного образования, предложенные в ФГТ, заключаются в следующем:

1) если раньше в большинстве комплексных программ были разделы, которые соответствовали определённым учебным дисциплинам или предметам, то теперь речь идёт о совокупности образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»;

2) акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность» и т. п.;

3) решать поставленные цели и задачи предлагается

- максимально приближаясь к разумному «минимуму», т. е. не за счёт «раздувания» сетки занятий, а с помощью построения образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом принципа интеграции образовательных областей;

- в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей (смещён акцент с занятий).

Отказ от учебной модели в детском саду, т. е. от занятий, требует обращения воспитателей и педагогов к новым формам работы с детьми, которые бы позволяли педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. Пример такой формы (сценарий активизирующего общения) предлагается в данном разделе сборника.

В первую очередь ФГТ определяют структуру основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ООП, Программа), в том числе соотношения её частей, их объёма, а также соотношения обязательной части основной общеобразовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения рассматривается в ФГТ как модель организации ориентированного на личность воспитанника образовательного процесса, учитывающая вид ДОУ и приоритетные направления его деятельности.

Программа должна определять содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и быть направлена на

- формирование их общей культуры,

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,

- коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

В соответствии с ФГТ основная образовательная программа каждого ДОУ должна состоять из двух частей:

1) обязательной части;

2) части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть Программы должна быть реализована в любом образовательном учреждении. Она обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. В группах компенсирующей и комбинированной направленности обязательная часть Программы включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обязательная часть Программы должна содержать следующие разделы:

2) организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;

3) содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»;

4) содержание коррекционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья);

5) планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

6) система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Вторая часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, должна отражать:

1) видовое разнообразие учреждений, наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию детей (кроме деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья);

2) специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.

Время, необходимое для реализации всей Программы, может составлять по усмотрению образовательного учреждения от 65% до 80% всего времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием (в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей).

Объём обязательной части Программы также определяется ДОУ самостоятельно и должен составлять не менее 80% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 20% общего объема Программы.

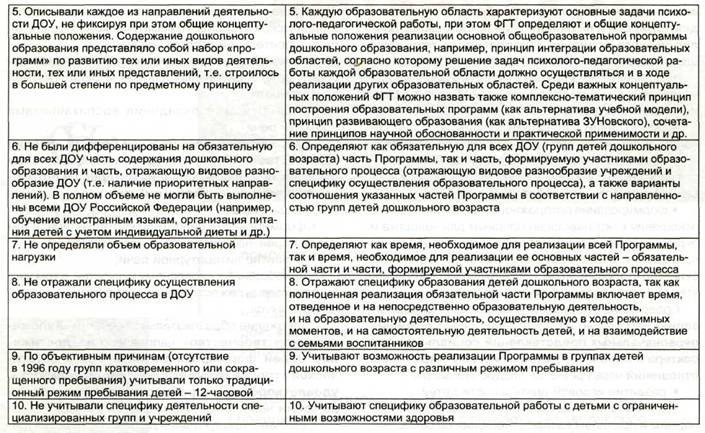

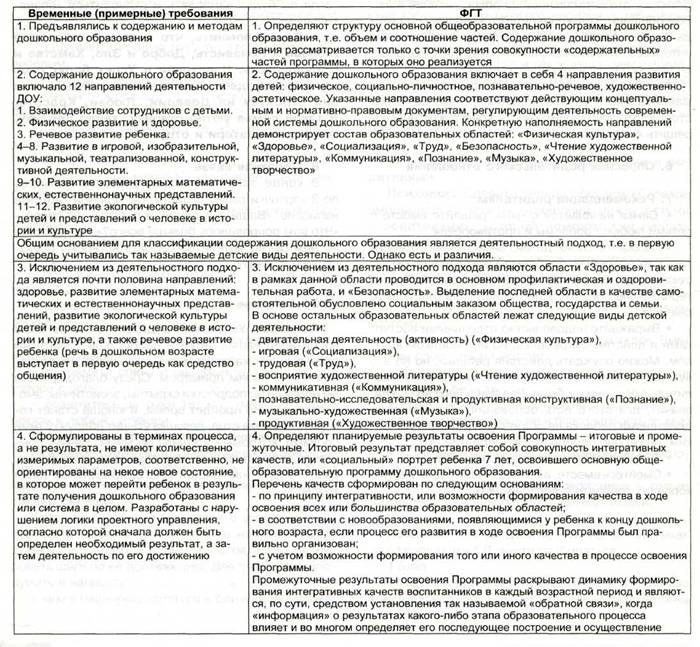

Мы стоим на пороге новой эпохи в истории российского дошкольного образования, потому что на смену Временным (примерным) требованиям приходят самые настоящие федеральные государственные требования (ФГТ), которые должны пересматриваться и устанавливаться не реже одного раза в 10 лет. ФГТ будут определять структуру основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее - Программы) и условия ее реализации.

Новые требования имеют прогрессивный характер и не только позволят упорядочить и регламентировать отдельные стороны процесса реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, но и дадут толчок для развития системы в целом.

Отличия новых требований от ныне действующих

|

|

Исходя из условий и потребностей ДОУ и окружающего социума, считаем главной целью деятельности сохранение и развитие психического и физического здоровья ребенка, развитие творческого потенциала личности дошкольников, воспитание личности, активно осваивающей окружающий мир и обладающей ключевыми компетентностями, создание условий для проявления самостоятельности, инициативы, творчества.

Модель образовательного процесса включает взаимосвязь основных направлений работы, видов деятельности детей, образовательных областей, форм образовательной деятельности.

Основные направления развития - физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое.

Совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, имеют свои цели и задачи.

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании (организация подвижных игр, утренней зарядки, спортивные мероприятия и т. д.).

Содержание образовательной области «Здоровье» ориентировано на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей (использование здоровье - сберегающих технологий: артикуляционная гимнастика, биоэнергопластика, дыхательная гимнастика и т. д.);

• воспитание культурно-гигиенических навыков;

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, через проведение закаливающих процедур, точечного массажа, использование здоровье сберегающих технологий, беседы о здоровом образе жизни, выставки рисунков и т. д.

Педагогический коллектив дошкольной прогимназии «Алиса» работает над реальными задачами сохранения детского здоровья и ведения здорового образа жизни.

В работе по оздоровлению используются игры и упражнения по различным методикам: коррекции зрения, дыхательной гимнастики, массажу биологически активных точек тела, системе закаливающих мероприятий; профилактические мероприятия; адаптивные физкультурные занятия с детьми в помещении и на свежем воздухе; физкультурно-спортивные мероприятия; познавательные занятия, разделы: «Познаю себя», «Школа здоровья», «Если ты попал в беду», «Мое настроение».

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям (беседы, проведение инструктажей в режимных моментах, сюжетно-ролевые игры, обыгрывание ситуаций, чтение литературы, публичные доклады).

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:

• развитие игровой деятельности детей;

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);

• формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу (выставки, публичные выступления, организация помощи пенсионерам-ветеранам и т. д.).

Содержание образовательной области «Познание» ориентировано на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:

• сенсорное развитие; (логопедические занятия, занятия по здоровью);

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности (организация исследовательских проектов, выставки, проектная деятельность);

• формирование элементарных математических представлений;

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (метод проектов, мини - лаборатории по экологии).

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми (организация публичных выступлений приуроченные к Дням науки, памятным датам, неделям здоровья, дням книги);

· развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи);

• связной речи (диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;

• развитие литературной речи;

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);

• развитие детского творчества;

• приобщение к изобразительному искусству.

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:

• развитие музыкально-художественной деятельности;

• приобщение к музыкальному искусству.

В заключение отметим, что в новой образовательной программе на самом деле не так много нового: образовательные области. Интеграция, тематическое планирование, образовательная деятельность в процессе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей - все это многим хорошо знакомо.

Перспективы:

• Организация проектной деятельности в дошкольном образовательном процессе.

• Продолжение работы мини-лаборатории по экологии в условиях экспериментальной деятельности.

• Организация и реализация исследовательской деятельности дошкольников и выступление детей с проектами.

Нормативно-правовое регулирование в системе дошкольного образования

Конституция РФ в ст.43 каждому человеку предоставляет право на образование. Под образованием согласно преамбуле Закона РФ «Об образовании» понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином определенных государством образовательных уровней.

Право на образование, по мнению Генерального директора ЮНЕСКО, не следует сводить только к общему базовому образованию — оно должно продолжаться всю жизнь и его рассматривать как право и обязанность человека на непрерывное образование.

По ст.43 Конституция РФ право на образование включает следующие правомочия:

7) Право на дошкольное образование;

8) Право на основное общее образование;

9) Право на среднее профессиональное образование;

10) Право на высшее образование.

Содержание права на образование рассматривается в отраслевом законодательстве. Все эти права обязаны обеспечить государственные и муниципальные образовательные учреждения и органы управления образования.

Важнейшее значение для специалиста муниципальных органов управления образованием, курирующего дошкольное образование, для руководителя образовательного учреждения имеет глубокое знание нормативных документов, определяющих цели и задачи дошкольного учреждения, а также пути их реализации.

Правовой портфель руководителя дошкольного образовательного учреждения

Перечень нормативных актов, обеспечивающих модернизацию муниципальных систем дошкольного образования

1. Закон РФ «Об образовании».

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 01.01.2001 г. 3.

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года.

4. Федеральная целевая программа образования на г.

5. Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: внедрения современной модели образования в гг.».

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.

7. Постановление «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 01.01.2001 г. № 91.

8. Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

9. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» от 01.01.2001 г. № 000

10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» от 01.01.2001 г. № 000

11. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 01.01.2001 г.№ 000 и утверждении распределения на 2009 г. между субъектами РФ субсидий на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении» от 01.01.2001 г. № 000.

12. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 01.01.2001 г. № 000.

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении".

14. Приказ Министерства образования РФ «О концепции модернизации российского образования до 2010 г.» от 01.01.2001 г. № 000.

15. Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования" от 01.01.01 г. № 000.

16. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования» .

17. Письмо Министерства образования РФ «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в ДОУ» от 01.01.2001 г. № 03-51-5ин/23-03.

18. Письмо Министерства образования РФ «Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии» от 01.01.2001 г.

19. Письмо Минобрнауки РФ «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 01.01.2001 г. № 65/23-16.

20. Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по отнесению дошкольного образовательного учреждения к определенному виду» от 01.01.2001 г. .

Перечень региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность дошкольного образования региона

1. Закон Оренбургской области /144-IV-ОЗ (ред. от 01.01.2001) «Об образовании в Оренбургской области».

2. Закон Оренбургской области /607-IV-O3 «О наделении городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями Оренбургской области по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому».

3. Целевая программа «Дети Оренбуржья» на годы.

4. Постановление Администрации Оренбургской области от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «Об утверждении положения о порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также выплаты компенсации расходов родителям на эти цели» (вместе с «Порядком воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также выплаты компенсации расходов родителям на эти цели»).

5. Постановление Правительства Оренбургской области от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001) «О Порядке выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

6. Постановление Правительства Оренбургской области от 01.01.2001 «О порядке предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выполнение государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому».

7. Указ Губернатора Оренбургской области от 01.01.2001 «О награждении педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, грантами Губернатора Оренбургской области».

8. Постановление Правительства Оренбургской области от 01.01.2001 «Об утверждении перечня мер, направленных на повышение доступности дошкольных образовательных услуг в Оренбургской области».

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении

Предлагаем Вам ознакомиться с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01.01.01 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" и ответить на следующий вопрос:

Какие изменения в Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении внес приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01.01.01 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01.01.01 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"

Дата первой официальной публикации: 26 января 2012 г. Опубликовано: в "РГ" - Федеральный выпуск № 000 26 января 2012 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января 2012 г. Регистрационный N 22946

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3215; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793) и подпунктом 5.2.62 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 39, ст. 4432).

Фурсенко

Приложение

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении

I. Общие положения

1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений всех видов.

2. Для негосударственных дошкольных образовательных учреждений настоящее Типовое положение выполняет функцию примерного1.

3. Дошкольное образовательное учреждение реализует основные общеобразовательные программы дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход за детьми.

4. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

5. Дошкольное образовательное учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

6. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;

воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

7. Дошкольное образовательное учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в учреждении соответствующих условий.

8. К дошкольным образовательным учреждениям относятся образовательные учреждения следующих видов:

детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности);

детский сад для детей раннего возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для воспитанников от 2 месяцев до 3 лет; создает условия для социальной адаптации и ранней социализации воспитанников);

детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также при необходимости в группах компенсирующей и комбинированной направленности для воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);

детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур);

детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья);

детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании);

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития воспитанников по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое);

центр развития ребенка - детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и при необходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое). В группах оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности приоритетное осуществление развития воспитанников осуществляется по тем направлениям, которые наиболее способствуют укреплению их здоровья, коррекции недостатков в их физическом и (или) психическом развитии.

9. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста (далее - группа).

В случае создания групп в образовательных учреждениях других типов, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с лицензией, их деятельность регламентируется настоящим Типовым положением.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляются дошкольное образование воспитанников в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.

При необходимости в дошкольных образовательных учреждениях могут быть организованы:

группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их питания и режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на социализацию и формирование у них практически ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

Группы различаются также по времени пребывания воспитанников и функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного дня (8-10- часового пребывания); продленного дня (14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного пребывания. Группы функционируют в режиме 5-дневной и 6-дневной рабочей недели. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.

10. Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, настоящим Типовым положением, уставом дошкольного образовательного учреждения (далее - устав), договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

11. Язык (языки), на котором (которых) ведется обучение и воспитание в дошкольном образовательном учреждении, определяется учредителем и (или) уставом2.

12. Дошкольное образовательное учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе иностранными.

13. Дошкольное образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за3:

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного образования; качество образования своих воспитанников;

жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения во время образовательного процесса;

нарушение прав и свобод воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения;

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

14.В дошкольном образовательном учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений)4. В государственном и муниципальном дошкольном образовательном учреждении образование носит светский характер5.

II. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения

15. Дошкольное образовательное учреждение создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Права юридического лица у дошкольного образовательного учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации.

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.

17. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у дошкольного образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

18. Дошкольное образовательное учреждение может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

20. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, дошкольное образовательное учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем.

21. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников определяются уставом учреждения.

22. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на дошкольное образовательное учреждение6.

23. Медицинское обслуживание воспитанников в дошкольном образовательном учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Дошкольное образовательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников7.

24. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений обязаны проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя8.

Иные работники дошкольных образовательных учреждений проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) за счет средств работодателя9.

III. Комплектование дошкольного образовательного учреждения

25. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе.

26. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).

27. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

28. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дошкольные образовательные учреждения любого вида дошкольное образовательное учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми - условия, учитывающие особенности их психофизического развития.

29. Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном образовательном учреждении определяется учредителем.

IV. Участники образовательного процесса

30. Участниками образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники.

31. При приеме детей в дошкольное образовательное учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

32. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон10.

34. Отношения воспитанника и персонала дошкольного образовательного учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

35. Порядок комплектования персонала дошкольного образовательного учреждения регламентируется его уставом.

36. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица11:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.

37. Права работников дошкольного образовательного учреждения и меры их социальной поддержки определяются законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором.

38. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право12:

на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом;

на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.

39. Дошкольное образовательное учреждение устанавливает:

структуру управления деятельностью дошкольного образовательного учреждения, штатное расписание, распределение должностных обязанностей работников [13] ;

заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования [14] .

V. Управление дошкольным образовательным учреждением

40. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим Типовым положением и уставом.

41. Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, является попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются уставом.

42. Устав дошкольного образовательного учреждения и изменения к нему принимаются общим собранием и утверждаются учредителем в установленном порядке.

43. Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет заведующий.

Прием на работу заведующего дошкольным образовательным учреждением осуществляется в порядке, определяемом его уставом, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44. 3аведующий дошкольным образовательным учреждением:

действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях;

распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации;

выдает доверенности;

открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;

несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного учреждения перед учредителем.

VI. Имущество и средства учреждения

45. За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника).

Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации15.

Объекты собственности, закрепленные учредителем за дошкольным образовательным учреждением, находятся в оперативном управлении этого учреждения16.

Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности. Контроль деятельности образовательного учреждения в этой части осуществляется учредителем или иным юридическим лицом, уполномоченным собственником17.

Учредитель дошкольного образовательного учреждения обеспечивает развитие и обновление материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения.

При включении в состав воспитанников дошкольного образовательного учреждения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения должна обеспечивать возможность беспрепятственного доступа их в помещения дошкольного образовательного учреждения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и другие условия). Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе пользоваться необходимыми техническими средствами, а также услугами ассистента (помощника), оказывающего им необходимую техническую помощь.

46. Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дошкольное образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Дошкольное образовательное учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом.

47. При финансовом обеспечении малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, дошкольных образовательных учреждений должны учитываться затраты, не зависящие от количества детей.

48. Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительных финансовых средств, указанных в пункте 46 настоящего Типового положения, не влечет за собой снижения размеров его финансирования за счет средств учредителя.

49. Финансовые и материальные средства дошкольного образовательного учреждения, закрепленные за ним учредителем, используются им в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При ликвидации дошкольного образовательного учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования.

1Пункт 5 статьи 12 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3215; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793).

2Пункт 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 49, ст. 6070; 2011, N 23, ст. 3261).

3Пункт 3 статьи 32 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2010, N 46, ст. 5918).

4Пункт 5 статьи 1 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21).

5Пункт 4 статьи 2 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150).

6Пункт 5 статьи 51 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6070).

7Пункт 4 статьи 51 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6070).

8Пункт 3 статьи 51 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6070).

9Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616).

10Пункт 4 статьи 18 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607).

11Статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2010, N 52, ст. 7002).

12Пункт 1 статьи 55 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 30, ст. 3808; 2010, N 31, ст. 4184; 2011, N 1, ст. 51).

13Подпункт 9 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 49, ст. 6070; 2010, N 46, ст. 5918).

14Подпункт 10 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 49, ст. 6070; 2010, N 46, ст. 5918).

15Пункт 1 статьи 39 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4627; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 52, ст. 6241; 2009, N 51, ст. 6158).

16Пункт 2 статьи 39 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4627; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 52, ст. 6241; 2009, N 51, ст. 6158).

17Пункт 3 статьи 39 Закона Российской Федерации от 01.01.01 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4627; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 52, ст. 6241; 2009, N 51, ст. 6158).

Локальные акты образовательного учреждения

Внимательно изучите раздел «Локальные акты образовательного учреждения» (акты работодателя) и ответьте на вопросы, предложенные в конце текста.

Материал подготовлен на основе учебного пособия

«Правовые основы управления школы»

, (Москва, 2009)

В данном разделе рассматривается понятие локальных актов образовательных учреждений, их основные характеристики, при отсутствии которых те или иные акты (документы) не могут выполнять роль локального правового регулятора. В разделе подробно рассматривается классификация локальных актов, определяются особые признаки каждого вида и формы локального акта. Особое внимание уделяется локальным нормативным актам, которые содержат правовые нормы, действующие в пределах отдельно взятого образовательного учреждения. Подробно рассматривается процедура издания локальных нормативных актов, без знания и применения которой невозможна успешная работа администрации образовательного учреждения.

Понятие и признаки локальных актов

Локальный акт образовательного учреждения представляет собой основанный на законодательстве официальный правовой документ, принятый в установленном порядке компетентным органом управления образовательного учреждения и регулирующий отношения в рамках данного образовательного учреждения. Рассмотрим подробно признаки, которые отличают локальные акты от любых других документов.

1. Локальный акт образовательного учреждения - это официальный правовой документ, изданный в письменной форме и содержащий необходимые реквизиты:

а) наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание (например, Правила поведения обучающихся);

б) дату издания;

в) порядковый (регистрационный) номер;

г) подпись уполномоченного должностного лица;

д) в необходимых случаях визы согласования и печать образовательного учреждения.

При этом следует отметить, что в настоящее время нет обязательных требований к оформлению локальных актов. Требования ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» являются рекомендуемыми.

2. Локальный акт образовательного учреждения основан на законодательстве - совокупности нормативных правовых актов, регулирующих сферу дошкольного образования в широком смысле этого слова. Прежде всего, любой локальный акт должен соответствовать Закону РФ «Об образовании», а также Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении, а для образовательных учреждений, деятельность которых регулируется иными типовыми положениями типовым положениям об образовательных учреждениях соответствующего типа и вида. Кроме того, необходимо помнить, что правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения носит многоуровневый характер. Деятельность образовательного учреждения регулируется федеральными нормативными актами, нормативными актами органов власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.

Рассматривая систему нормативных правовых актов, регулирующих сферу образования, было отмечено, что нормативные правовые акты находятся в иерархическом соподчинении, причем, как между уровнями (законы субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам), так и внутри каждого уровня (нормативные акты регионального органа управления образованием не могут противоречить закону субъекта РФ, регулирующему сферу образования). Локальные акты образовательного учреждения образуют низший уровень правового регулирования деятельности образовательного учреждения. При этом изменение правового регулирования вопросов образования, например, на федеральном уровне влечет за собой цепную реакцию изменений на всех других уровнях, в том числе и на уровне образовательного учреждения. Законодательство не устанавливает четкий срок, в течение которого администрация образовательного учреждения обязана внести необходимые изменения в локальные акты при изменении законодательства. На наш взгляд, тут необходимо руководствоваться принципом «разумного срока», который не может превышать одного - двух месяцев с момента опубликования нормативного правового акта, который требует внесения изменений в локальные акты образовательного учреждения.

3. Чтобы быть правомочным, локальный акт школы должен быть не только официальным правовым актом, соответствующим (не противоречащим) законодательству, но и актом, принятым

компетентным органом управления образовательного учреждения. Разграничение полномочий между руководителем образовательного учреждения и органами самоуправления определяется уставом образовательного учреждения.

Следует специально отметить, что не являются локальными актами договоры и иные соглашения, которые издаются органами образовательного учреждения не единолично, а путем согласования с иными лицами, выступающими в них как самостоятельная сторона (например, трудовые договоры, договоры оказания платных образовательных услуг и т. д.).

4. Локальные акты образовательного учреждения действуют только в пределах самого образовательного учреждения и не могут регулировать отношения, складывающиеся внеучреждения. Так, администрация образовательного учреждения не вправе регулировать любые аспекты поведения обучающихся образовательного учреждения, складывающиеся дома, в учреждениях дополнительного образования детей и т. д.

Вывод: документы образовательного учреждения, у которых отсутствуют какие-либо признаки из числа перечисленных выше (документы без официальных реквизитов, принятые некомпетентным должностным лицом учреждения либо с нарушением предусмотренного порядка, противоречащие законодательству, регулирующие отношения, складывающиеся вне образовательного учреждения), не могут считаться локальными актами и тем самым не могут регулировать поведение участников образовательного процесса.

Виды локальных актов общеобразовательного учреждения

Локальный нормативный акт представляет собой правовой документ, содержащий общеобязательные правила поведения для всех или некоторых работников учреждения и (или) воспитанников, их родителей (законных представителей), рассчитанный на неоднократное применение. Например, устав ДОУ, правила внутреннего трудового распорядка, должностная инструкция работника. Функция локального нормативного акта - детализация, конкретизация, дополнение, а иногда и восполнение общей, правовой нормы применительно к условиям данного образовательного учреждения, с учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного процесса и иных условий.

Индивидуальные (синонимы: ненормативные, распорядительные, правоприменительные) локальные акты используются для юридического оформления конкретного управленческого решения и не рассчитаны на неоднократное применение. Например, приказ о приеме на работу, об отчислении.

Локальные акты образовательного учреждения издаются в разных формах: постановления, приказы, решения, положения, инструкции и правила.

Постановление - локальный нормативный или индивидуальный правовой акт, содержащий решение коллегиального органа управления образовательным учреждением. Например, разграничение полномочий между Советом образовательного учреждения и руководителем образовательного учреждения определяется уставом образовательного учреждения (п. 5 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»)

Приказ - локальный нормативный или индивидуальный правовой акт, издаваемый руководителем дошкольного образовательного учреждения для решения основных и оперативных задач, стоящих перед образовательным учреждением. Например, приказ о зачислении в образовательное учреждение.

Решение - локальный правовой акт, принимаемый общим собранием работников для реализации права на участие в управлении образовательным учреждением. Например, устав образовательного учреждения принимается решением общего собрания коллектива образовательного учреждения (подпункт 12 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»).

Кроме того, в образовательных учреждениях иногда предусматривается издание такого вида локальных актов как распоряжения, которые издаются заместителями руководителя образовательного учреждения по вопросам информационно-методического и организационного характера, входящим в их компетенцию в соответствии с уставом, их должностной инструкцией и другими локальными нормативными актами.

Постановлениями и приказами органов управления образовательного учреждения утверждаются и вводятся в действие локальные нормативные акты, принимаемые в виде положений, инструкций и правил.

Положение - локальный нормативный правовой акт, устанавливающий правовой статус органа управления образовательного учреждения, структурного подразделения или основные правила (порядок, процедуру) реализации образовательным учреждением какого-либо из своих правомочий.

Инструкция - локальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и способ осуществления, выполнения чего-либо. Инструкцией определяют правовой статус (права, обязанности, ответственность) работника по занимаемой должности (должностная инструкция, сленг - «функционал»), безопасные приемы работы (инструкция по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих мест и учебных кабинетов), правила ведения делопроизводства (инструкция по делопроизводству). Для инструкции характерны императивные (повелительные, не допускающие выбора) нормативные предписания.

Правила - локальный нормативный правовой акт, регламентирующий организационные, дисциплинарные, хозяйственные и иные специальные стороны деятельности образовательного учреждения и его работников, обучающихся и их законных представителей. Типичным примером этого вида локальных актов могут служить правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, правила приема в ДОУ, правила поведения обучающихся, правила о поощрениях и взысканиях педагогических работников.

Правила, инструкции, положения могут регламентировать самые разные стороны жизни школы. Следует отметить, что законодательного разграничения форм локальных актов не существует и многие локальные акты могут издаваться как в одной, так и другой форме (например, правила ведения делопроизводства / инструкция по делопроизводству).

Локальные акты, как нормативные, так и индивидуальные, являются средствами правового обеспечения деятельности образовательного учреждения и осуществляются в пределах его компетенции, определенной п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании».

В соответствии с компетенцией образовательного учреждения можно выделить следующие «отрасли» локального правового обеспечения:

1) правовое оформление статуса образовательного учреждения, формирование структуры учреждения и органов управления;

2) правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и воспитания) и его методического сопровождения;

3) правовое обеспечение финансово-экономической деятельности, материально-технического снабжения;

4) правовое обеспечение безопасных условий учебы и труда в образовательном учреждении;

5) правовое обеспечение трудовых отношений (работа с кадрами);

6) правовое обеспечение делопроизводства (документального сопровождения).

Принципы издания локальных актов образовательного учреждения

Система локальных актов образовательного учреждения представляет собой часть системы права, действующей в данном конкретном образовательном учреждении, в связи с этим она должна отвечать определенным общепринятым юридико-техническим принципам. Соблюдение данных принципов является важным условием функционирования локальной правовой системы образовательного учреждения. Ведь локальные акты, действующие в рамках одной организации, также защитимы в судах и других органах государственного принуждения, как и право, созданное на том или ином уровне власти.

Итак, первый принцип, конечно же, законность. Локальные нормативные акты не должны противоречить Конституции России, федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, актам органов местного самоуправления.

К сожалению, для правовой системы Российской Федерации характерно наличие противоречий (в юридической терминологии, коллизий), которые приходится решать администрации образовательного учреждения при принятии тех или иных локальных актов. Например, уже отмечалось, что типовые положения об образовательных учреждениях всех типов и видов на сегодня содержат нормы, противоречащие Закону РФ «Об образовании». Такая коллизия решается в пользу нормативного акта более высокой юридической силы - Закона.

Кроме указанного принципа иерархии нормативных актов существуют еще следующие принципы разрешения коллизий:

• приоритет акта, изданного органом (уровнем власти), к компетенции которого относится данный вопрос (принцип разграничения полномочий);

• приоритет акта, изданного позднее: если имеется расхождение между нормативными правовыми актами, имеющими равную юридическую силу, то применяется акт, изданный позднее;

• приоритет специальной нормы перед общей нормой: если расхождение имеется между общим и специальным актом в рамках одной отрасли законодательства и специальный акт не отменен изданным позднее общим актом, то применяется специальный акт.

Помимо соответствия законодательству, соблюдение законности при локальном правотворчестве означает, что локальный нормативный правовой акт должен разрабатываться и приниматься в пределах компетенции образовательного учреждения правомочным органом управления в виде, соответствующем содержанию акта.

Второй принцип - обоснованность: образовательное учреждение должно разрабатывать только те локальные нормативные правовые акты, которые необходимы и (или) обязательны (принятие которых обязательно в соответствии с законодательством). В связи с этим недопустимо принимать и сохранять действие декларативных (необеспеченных ресурсами) и декоративных (скрывающих истинные отношения) актов и норм.

Следующий принцип локального правотворчества - демократизм. Локальный нормативный правовой акт школы не должен разрабатываться келейно. Группа разработчиков акта должна включать представителей различных участников образовательного процесса, заинтересованных в его принятии, формироваться с учетом профессионализма и опыта кандидатов. Обсуждение проекта локального акта с участием возможно большего числа лиц, интересы которых он может затронуть, позволит выявить «болевые точки» и «узкие места».

Однако демократизм подготовки и обсуждения акта не должен вести к дезорганизации работы над проектом. Бессмысленно и опасно бесконечно затягивать принятие решения по проекту. Разумно с самого начала установить реальные сроки для подготовки и обсуждения локального акта, определить (назначить) ответственного за эту работу. Демократия не должна вести к анархии, потери управления. Конечно же, надо понимать, что при разработке локальных нормативных актов, связанных с охраной труда, противопожарными мероприятиями и в некоторых других случаях, возможности демократических процедур повлиять на содержание акта вообще очень ограничены.