Федеральное агентство по образованию

Негосударственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Российская международная академия туризма

Карельский институт туризма

Курсовая работа

Дисциплина: «Статистика»

Тема: «СТАТИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

Выполнила студентка

III курса Очной формы обучения

Специальность «Менеджмент организации»

Специализация «Менеджмент туризма»

Научный руководитель

Оценка:

г. Петрозаводск 2009 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………………..…….3

Глава 1. Общие аспекты понятия «трудовые ресурсы»…………………………...7

1.1. Понятие «трудовых ресурсов»……………………….……………….……..7

1.2. Структура трудовых ресурсов……………………….…………………….…8

1.3. Классификация трудовых ресурсов………..……...........................................9

Глава 2. Теоретический подход к анализу трудовых ресурсов предприятия.....13

2.1. Трудовые ресурсы предприятия……...…………….……..………………..…13

2.2. Списочная численность………………..….………….…………………....….15

2.3. Статистика рабочего времени…….…………………………………………..25

2.4. Анализ производительности труда…………….……..………………………28

2.5. Показатели движения трудовых ресурсов …………………………………..33

Глава 3. Мировой опыт……………………………….………………………...….35

3.1. Мировые трудовые ресурсы…………………………………………………..35

Заключение………………….…………………………….………………………..37

Библиографический список……………………………………………………….39

Введение

Из известных на данный момент факторов производства одним из главных, а зачастую основным и требующим наибольших затрат является труд.

Решающим фактором в развитии производства всегда и везде выступает труд человека. Труд, как всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, представляет собой вечное и естественно условие человеческой жизни.

Обязательным условием процесса труда является соединение работника, обладающего совокупностью физических и духовных способностей к труду - рабочей силой, со средствами производства. Следовательно, главной производительной силой общества являются трудовые ресурсы [6, 56].

Сложность и многогранность проблем повышения эффективности использования трудовых ресурсов обусловлена органической взаимосвязью их со всеми фазами общественного воспроизводства, что предопределяет необходимость их комплексного изучения.

В соответствии с этой основной задачей мы и рассмотрим данную курсовую работу.

Подобный анализ служит исходной базой для планирования использования трудовых ресурсов, определения темпов роста производительности труда, развития сфер и отраслей народного хозяйства.

Изучение вопроса закономерности территориально размещения трудовых ресурсов позволяет осуществить планомерное пропорциональное развитие экономики страны, выявить резервы трудовых ресурсов и повышать эффективность их использования.

Изучение планирования использования трудовых ресурсов имеет важное практическое значение для распределения общественного труда между сферами и отраслями народного хозяйства, а также необходимо при составлении балансов потребности в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах [24, 13].

В любом современном обществе всегда существует часть населения, которая желает работать (причем неважно, является ли эта часть населения занятой или ее можно отнести к безработным) и те, кто нанимает этих желающих работать на работу для производства каких-нибудь товаров или услуг.

И те и другие, а также государство, как один из самых заинтересованных посредников, устанавливающее основные правила игры, вступают в непосредственные и опосредованные контакты друг с другом по поводу купли-продажи рабочей силы, обучения работников и использования их в процессе производства. Возникающая при этом между ними совокупность отношений носит название рынок труда.

Роль статистики при переходе к рыночным отношениям, как известно, возрастает. Статистика выступает не только как действенный инструмент анализа рыночной экономики, но и как своеобразный арбитр по оценке условий и результатов ее развития, одновременно являясь мощным орудием преобразования рыночных социально – экономических отношений, важным дополнительным фактором оперативного, предприимчивого и эффективного их совершенствования.

Динамичное развитие рыночной экономики предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победа в которой остается за теми организациями, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов, в том числе и трудовые. Трудовые ресурсы являются одним из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. Причинами, обусловливающими необходимость анализа трудовых ресурсов, являются исследование состава кадров с целью выявления обеспеченности ими и причин текучести трудовых ресурсов, повышение эффективности использования трудовых ресурсов и средств на оплату труда [33, 187].

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, ведь чтобы происходило нормальное функционирование любого предприятия, необходимо наличие достаточного количества квалифицированного персонала. Кроме того, проблема повышения эффективности использования труда персонала предприятий занимает важное место в период перехода России к цивилизованным рыночным отношениям.

Также развитие рыночных отношений и рынка труда в нашей стране ставит на повестку дня необходимость совершенствования трудовых перемещений. Такая необходимость диктуется усилением давления рыночных механизмов на деятельность российских предприятий и организаций - усиление конкуренции, растущие издержки хозяйственной деятельности, резкое сжатие денежной массы, спад производства, имеющий в России недопустимо низкий уровень.

В таких тяжелых экономических условиях на рынке труда нашей страны наблюдается сложная ситуация, характеризующаяся высоким и имеющим тенденцию к постоянному росту уровнем безработицы, высокой текучестью кадров, большими объемами скрытой безработицы. Таким образом, существует острая необходимость совершенствования перемещения работников на рынке труда в масштабах всей экономики, а также в масштабах предприятия.

Осуществление мер в этом направлении является фактором оптимизации использования трудовых ресурсов, эффективной трудовой деятельности и снижения текучести [23, 163].

Трудовые ресурсы каждой произведённой единицы представляет собой часть распределённых по отраслям народного хозяйства трудовых ресурсов. Статистической характеристикой наличия трудовых ресурсов предприятия, учреждения, объединения, отрасли промышленности, сельского хозяйства, строительства или транспорта в отдельности или всего народнохозяйственного комплекса, является списочная численность занятых в них работников.

Статистика каждой отрасли народного хозяйства изучает следующие вопросы, связанные с применением живого труда:

1. Статистика трудовых ресурсов и их использования.

2. Статистика производительности труда.

3. Статистика заработной платы.

Статистика трудовых ресурсов делится в свою очередь на две части:

1. Статистику рабочей силы – основными задачами является изучение численности и состава работников, изучение изменения численности работников; оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; изучение организации труда и использования работников по соответствующей квалификации; изучение трудовой дисциплины.

2. Статистику рабочего времени - задачами является определение общей величины отработанного времени; изучение использования рабочего времени, и выявление потерь рабочего времени [21, 51].

Для работы человеку необходим некоторый уровень физического развития, определенные духовные качества. Особую важность развитие личности приобретает в условиях экономической реконструкции. Во многом уровень развития вышеуказанных качеств личности зависит от возраста.

Для того, чтобы более подробно раскрыть тему данной курсовой работы начнём с рассмотрения понятия «трудовые ресурсы».

Глава 1. Общие аспекты понятия трудовые ресурсы

1.1. Понятие трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы - это совокупность людей, обладающих способностью трудиться. Они включают, прежде всего, население в трудоспособном возрасте. В эту группу входят мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет.

На предприятии трудовые ресурсы являются важнейшим элементом производительных сил, определяют темпы роста производства и производительности труда, качество продукции и успешную работу предприятия.

Для уяснения понятия "трудовые ресурсы", необходимо знать, что, во-первых, в зависимости от возраста всё население может быть разделено на 3-и группы:

-лица, моложе трудоспособного возраста (до 15 лет включительно);

-лица трудоспособного возраста (женщины от 16 до 54 лет, мужчины от 16 до 59 лет включительно);

-лица, старше трудоспособного возраста.

Во-вторых, в зависимости от способности к труду различают трудоспособных и нетрудоспособных. При этом люди трудоспособного возраста могут быть нетрудоспособны (инвалиды I и II групп допенсионного возраста), и наоборот.

Исходя из вышесказанного, к трудовым ресурсам относятся:

-население в трудоспособном возрасте за исключением инвалидов I и II групп и неработающих лиц, получающих пенсии на льготных условиях;

-работающие лица пенсионного возраста;

-работающие подростки в возрасте до 16 лет.

Заглянув в иной источник, мы познакомились с ещё одним определением понятия трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы - это лица обоего пола, которые потенциально могли бы участвовать в производстве товаров и услуг. Они имеют важное значение в условиях рыночной экономики, поскольку интегрируют такие категории, как экономически активное население, включающее занятых и безработных лиц, и экономически неактивное население в трудоспособном возрасте. Численность трудовых ресурсов определяется исходя из численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и работающих лиц за пределами трудоспособного возраста [10, 3]. Человеку труда принадлежит решающая роль в развитии хозяйственной деятельности, совершенствовании её организации и управления с целью получения наибольшей отдачи от своей творческой работы. Люди изобретают и производят орудия труда и средства производства, организуют рациональное разделение и кооперацию труда на различных уровнях производственной деятельности, начиная от рабочего места и кончая организацией в рамках всего народного хозяйства. Рабочая сила, как совокупность физических и духовных способностей человека является главной производительной силой общества и составляет трудовые ресурсы всех предприятий и учреждений, принадлежащих к различным отраслям народного хозяйства [19, 121].

В следующем пункте курсовой работы мы рассмотрим структуру трудовых ресурсов.

1.2. Структура трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими категориями «население» и «совокупная рабочая сила». В количественном отношении в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население, занятое независимо от возраста в сферах общественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности (рис. 1). В их состав включаются также лица трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе [12, 14].

Трудовые ресурсы — это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага или оказывать услуги.

|

Рис. 1. Структура трудовых ресурсов

В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном производстве выделяют две части: активную (функционирующую) и пассивную (потенциальную). Таким образом, трудовые ресурсы состоят из реальных и потенциальных работников.

Необходимые физические и интеллектуальные способности зависят от возраста: в ранний период жизни человека и в пору зрелости они формируются и приумножаются, а к старости утрачиваются. Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего населения собственно трудовые ресурсы [12, 48].

Чуть ниже нам предстоит познакомиться с классификацией трудовых ресурсов

1.3. Классификация трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы как экономическая категория включает в себя население, находящееся в трудоспособном возрасте, как занятое в общественном производстве, так и не занятое. Границы трудоспособного возраста устанавливаются действующим законодательством с учетом физиологических факторов (возможностей) человека. Например, в Республике Беларусь трудоспособным для мужчин считается возрастлет, для женщин –лет [5, 88].

Сущность трудовых ресурсов заключается в том, что они выражают общественные отношения, складывающиеся по поводу их формирования, распределения и использования в общественном производстве.

Таблица 1. Основные признаки классификации трудовых ресурсов

|

Классификационный признак |

Классификационная группа |

|

1 |

2 |

|

По характеру участия в производственной деятельности |

Промышленно-производственный персонал (персонал основной деятельности) Персонал непромышленных подразделений, состоящих на балансе предприятия (персонал неосновной деятельности). Например, это санатории, профилактории, столовые, детские сады и т. д. |

|

По характеру выполняемых функций (категориям) |

Рабочие, из них: рабочие основного производства (основных рабочих); рабочие вспомогательного производства (вспомогательных рабочих) |

|

Служащие, из них: руководители; специалисты; прочие служащие. |

2. Для изучения состава трудовых ресурсов предприятия их необходимо классифицировать по определенным признакам (таблица 1).

Для описания трудовых ресурсов на уровне предприятия различают понятия «трудовые ресурсы предприятия», «персонал предприятия» и «кадровый потенциал».

Трудовые ресурсы предприятия представлены работниками, прошедшими специальную подготовку, имеющими опыт и навыки в труде и занятыми на предприятии.

Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - совокупность работников, входящих в списочный состав предприятия.

Кадровый потенциал - способность кадров решать стоящие перед ними текущие и перспективные задачи. Он определяется численностью кадров, их образовательным уровнем, личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, характеристиками трудовой и творческой активности [30, 24].

В зависимости от характера участия в производственной деятельности в составе персонала предприятия выделяют две группы: промышленно-производственный персонал, занятый в производстве и его обслуживании, и персонал непромышленных подразделений, состоящих на балансе предприятия.

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал (ППП) подразделяется на рабочих и служащих [8, 127]. Рабочие - это непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и другими работами. К ним также относятся уборщицы, дворники, гардеробщики, охранники.

В зависимости от характера участия в производственном процессе, группа «рабочие», в свою очередь, делится на основных (производящих продукцию) и вспомогательных (обслуживающих технологический процесс) рабочих. Служащие, в свою очередь, подразделяются на руководителей, специалистов и прочих служащих. Руководители - работники, занимающие должности руководителей организаций и их структурных подразделений, они наделены правами принятия решений и несут ответственность за их последствия. Специалисты - работники с высшим и средним специальным образованием, обладающие фундаментальными научными знаниями, а также специальными знаниями и навыками, достаточными для осуществления профессиональной деятельности. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормировщики, техники и др. [26, 43].

Прочие служащие (технические исполнители) - работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, секретари-машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты и др.).

Соотношение работников по категориям характеризует структуру трудовых ресурсов предприятия. В целом состав персонала предприятия различается по профессиям, специальностям и уровню квалификации. Профессия - род трудовой деятельности, требующий определенных знаний и навыков, приобретаемых путем обучения и практического опыта.

Специальность - вид деятельности в рамках той или иной профессии, который имеет специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и навыков, например экономист по финансовой работе, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по труду, экономист по сбыту, экономист по материально-техническому снабжению в рамках профессии экономиста или слесарь-наладчик; слесарь-монтажник, слесарь-сантехник в рамках рабочей профессии слесаря [2, 47].

Квалификация - уровень общей и специальной подготовки работника, подтверждаемый установленными законодательством видами документов (аттестат, диплом, свидетельство и др.).

Глава 2. Теоретический подход к анализу трудовых ресурсов предприятия

2.1. Трудовые ресурсы предприятия

Как мы выяснили ранее, к трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Хотелось бы отметить, что термин “трудовые ресурсы” – понятие “растяжимое” и устаревшее. К предприятию более применимо понятие “рабочая сила” (экономически активное население), хотя и оно включает “занятых” и “безработных”. Нужен термин, который исключал бы “безработных” из состава рабочей силы. “Персонал предприятия” и “кадровый состав” – это то, что наиболее подходит. Таким образом, употребляя в работе понятия “трудовые ресурсы предприятия” и “рабочая сила”, не будет столь грубым отождествление их с составом занятых на предприятии, т. к. во всех учебниках по анализу предприятий почему-то используются эти неточные термины.

В современных условиях производства эффективность использования производственных фондов, сырья, улучшение качества и структуры выработанной продукции зависят как от количества работающих, так и от уровня их квалификации. В соответствии с действующим законодательством предприятия сами определяют общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, утверждают штаты. Неукомплектованность персонала нередко оказывает отрицательное влияние на качество и динамику объёма продукции [15, 18].

Работники предприятия распределяются по профессиям, специальностям и квалификации. Профессия характеризуется комплексом теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения определенной работы в одной из отраслей производства. Она предопределяется характером создаваемого продукта труда и специфическими условиями производства в данной отрасли. Специальность - это дальнейшее разделение труда в пределах профессии. Квалификация характеризует степень подготовленности работника, его способность к выполнению работы определённой сложности по данной специальности.

Структура предприятия характеризуется соотношением различных категорий работников.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих коэффициентов:

- оборота по приёму = принято работников всего / среднесписочная численность работников

-оборота по выбытию = уволено работников всего / среднесписочная численность работников

-общего оборота =принято работников + уволено работников / среднесписочная численность работников

-текучести кадров = уволено по своему желанию и нарушения дисциплины среднесписочная численность работников

-постоянства кадров = количество работников, проработавших год среднесписочная численность работников

Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ производится сравнением показателей отчетного года с показателями предыдущего года [31, 183]. Более подробно с этими понятиями мы познакомимся ниже.

Текучесть рабочих играет большую роль в деятельности предприятия. Постоянные кадры, длительное время работающие на предприятии, совершенствуют свою квалификацию, осваивают смежные профессии, быстро ориентируются в любой нетипичной обстановке, создают определенную деловую атмосферу в коллективе, активно влияя на производительность труда. Коэффициенты постоянства и стабильности кадров отражают уровень оплаты труда и удовлетворенность работников условиями труда, трудовыми и социальными льготами [24, 13].

Рассмотрим более подробно пункт о численности работников в следующем пункте курсовой работы.

2.2. Списочная численность

Документ, в котором отражается требуемая численность работников, называется штатным расписанием, которое предусматривает перечень должностей, численность работников по каждой должности, должностной оклад или тарифную ставку, надбавки и фонд заработной платы по окладам и тарифным ставкам. Штатное расписание составляется отдельно по каждому структурному подразделению и по предприятию в целом.

Для характеристики трудового потенциала предприятия используется своя система показателей. Количественная характеристика персонала измеряется в первую очередь такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников.

В списочный состав включаются все работники, принятые на постоянную, сезонную и временную работу на срок один день и более, со дня зачисления их на работу. В нем каждый календарный день учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. Здесь следует отметить: неверно считать, что для определения численности работников предприятия за какой-либо период достаточно принять численность работников на определённую дату, так как этот показатель не учитывает динамику численности работников предприятия в рассматриваемом периоде. Для этих целей следует использовать показатель среднесписочной численности работников за определённый период.

Среднесписочная численность работников за отчетный месяц определяется как среднее арифметическое число работников за весь период, при этом в расчёт включаются праздничные и выходные дни. Списочная численность работников за выходной или праздничный день принимается равной списочной численности работников за предшествующий рабочий день. Среднесписочная численность работников за более длинный временной промежуток может быть определена как среднее арифметическое взвешенное более коротких промежутков [17, 43].

От списочного состава работников следует отличать явочный, который показывает, сколько человек из числа состоящих в списке явилось на работу. Число фактически работающих - это численность персонала, не только пришедшего, но и фактически приступившего к работе. Разность между явочным числом и числом фактически работающих позволяет определить число лиц, находящихся в целодневных простоях (из-за отсутствия электроэнергии, материала и т. д.). Учет численности работников дает возможность выяснить их распределение на разных участках предприятиях, а также изменения этого распределения.

Списочная численность - это численность работников списочного состава на определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников. В списочный состав включаются все принятые на постоянную, сезонную или временную работу со дня зачисления на работу [27, 64]. Причем в списочном составе учитываются как фактически работающие, так и временно не работающие. Например, находящиеся в очередных, дополнительных или учебных отпусках, не явившиеся на работу по болезни и т. д. Но в данный состав не включаются работники, привлеченные для работ по трудовому соглашению и направленные предприятием на учебу с отрывом от производства.

Списочная численность работников в среднем за отчетный месяц (среднемесячная численность) исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день отчетного месяца, т. е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая государственные праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней отчетного месяца.

В связи с приемом и увольнением списочная численность работников предприятия постоянно меняется. Поэтому для упрощения практических расчетов используется формула перевода явочной численности в списочную:

|

где Чсп - численность списочная, чел.; Чяв - численность явочная, чел.; Ксп - коэффициент приведения явочной численности к списочной. Он определяется путем деления номинального количества дней работы предприятия на фактическое число рабочих дней по балансу рабочего времени. Как правило, его считают равным примерно 1,1.

Списочная численность работников, применяемая для исчисления средней заработной платы и производительности труда, представляет собой скорректированную величину численности, определенную для списочного состава. Так, из списочного состава, например, исключаются следующие категории работников [27, 66]:

1) женщины, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

2) работники, находящиеся в отпусках без сохранения заработка (содержания);

3) работники, находящиеся в учебных отпусках без сохранения заработной платы;

4) работники, не явившиеся по болезни (при наличии больничных листов);

5) учащиеся, проходящие производственную практику на предприятии, и др.

И в то же время в списочный состав входят некоторые категории работников, не относящиеся к списочному составу. Например, привлеченные на работу по специальным договорам с государственными организациями.

Явочная численность включает лишь работников, явившихся на работу. Явочный состав - это работники, фактически явившиеся на работу на каждую конкретную дату и работающие при установленном предприятием режиме. Для ежедневного учета работников, явившихся на предприятие, а также количества отработанного ими времени используется документ - табель учета использования рабочего времени:

Для определения численности работников за определенный период используется показатель среднесписочной численности.

Среднесписочная численность работников за месяц определяется как частное от деления суммы всех списочных данных за каждый день на календарное; число дней в месяце. При этом в выходные и праздничные дни показывается списочная численность работников за предыдущую дату. Среднесписочная численность работников за месяц (Чсс) определяется по следующей формуле:

|

где Чсм - численность работников за все дни работы предприятия за анализируемый период (квартал, год, чел.); Т - период (количество дней).

Среднесписочная численность работников рассчитывается за определенный период времени (за месяц, квартал, полугодие, год).

Среднесписочная численность работников за квартал, полугодие исчисляется путем суммирования среднемесячной численности за соответствующие месяцы работы и деления полученной суммы на три (квартал) или шесть (полугодие).

Среднегодовая численность - рассчитывается путем суммирования среднемесячной численности за все месяцы работы с начала и до конца года и делится на 12.

Для анализа данных о приеме и выбытии работников исчисляются коэффициенты оборота, текучести кадров, коэффициент соотношения принятых к выбывшим.

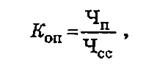

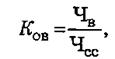

Коэффициент оборота по приему (Коп) рассчитывается по следующей формуле:

|

где Чп - численность всех принятых работников за данный период, чел.

Коэффициент оборота по выбытию (Ков) определяется по следующей формуле:

|

где Чв - численность выбывших работников за данный период, чел.

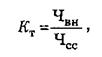

|

где Чвн - численность работников, выбывших с предприятия по неуважительным причинам (по инициативе работника, из-за прогулов и др.), чел.

Коэффициент соотношения принятых работников к выбывшим (Кс) определяется по следующей формуле:

|

Производительность труда характеризует результативность труда и отражает выпуск продукции в единицу времени.

Измерить производительность труда можно исходя из количества продукции, произведенной в единицу времени (выработка), или количества времени, затраченного на производство единицы продукции (трудоемкость).

В зависимости от способа выражения объема продукции различают три основных метода измерения производительности труда: натуральный, трудовой и стоимостной. При натуральном методе уровень производительности труда исчисляется как отношение объема продукции в физических единицах измерения к среднесписочной численности персонала. При трудовом методе объем продукции исчисляется в нормо-часах. Уровень производительности труда стоимостным методом определяется путем деления объема продукции в денежном выражении на среднесписочную численность персонала [19, 117].

Наряду с производительностью труда принято использовать и некоторые другие показатели, называемые нормами труда.

Норма времени - количество времени, необходимое для производства определенных операций, выпуска единицы продукции или осуществления комплекса работ.

Норма выработки - показатель, обратный норме времени – количество операций, натуральных единиц продукции или полуфабрикатов, производимых в единицу времени.

Норма обслуживания - показатель, используемый при планировании штатов обслуживающего и вспомогательного персонала.

Выработка на одного работающего - отношение стоимости произведенной продукции (или количества в натуральных показателю) к общей численности персонала организации. От производительности труда отличается тем, что производительность труда используется почти исключительно применительно к численности рабочих - персонала, непосредственно занятого выпуском продукции, а при расчете выработки на одного работающего в расчет берется и вспомогательный и управленческий персонал [11, 29].

|

В = Q / Чсп,

где В - выработка, Q – объём произведённой продукции; Чсп - среднесписочная численность работающих.

Индивидуальная выработка измеряется количеством продукции измеряется количеством продукции, произведённым в единицу времени или затратами труда, необходимыми на изготовление единицы продукции:

|

В = 1/ t

Для учёта анализа и планирования рассчитывается среднечасовая (Всч), среднедневная (Всд), среднегодовая выработка (Всг).

|

Всч = Q / Тч,

где Q – объём произведённой продукции; Тч – количество отработанных человекочасов.

|

Всд = Q / Тдн,

где Тдн – количество отработанных дней.

|

Всг= Q / Чппп,

где Чппп – численность промышленно-производственного персонала.

|

П = ВП / Т

Уровень производительности труда может быть рассчитан путем деления количества затраченного рабочего времени на размер произведенной продукции. Этот показатель называют трудоемкостью продукции.

|

t = Т / Q,

где Т – время, затраченное на производство всего объёма продукции, Q – объём продукции.

В различных предприятиях и хозяйствах производительность труда определяется различными способами в зависимости от того, какими единицами измерен объем производства и затраты труда [23, 118].

Для определения трудоемкости единицы продукции, трудозатраты на все производство делим на объем выпускаемой продукции за определенный период.

Для целей планирования и анализа труда рассчитывается трудоемкость отдельных операций, изделий, работ. Технологическую трудоемкость (Тт) определяли затраты труда основных рабочих-сдельщиков и повременщиков. Ее рассчитывали по производственным операциям, деталям, узлам и готовым изделиям.

Трудоемкость обслуживания (То) представляют затраты труда вспомогательных цехов и подразделений, занятых обслуживанием производства. Ее расчет производится по каждой операции, изделию, либо пропорционально технологической трудоемкости изделий.

Производственная трудоемкость (Тпр) слагается из трудоемкости технологической и обслуживания, т. е. это затраты труда основных и вспомогательных рабочих на выполнение единицы работ.

|

Тр = Тт + То

Трудоемкость управления (Ту) складывается из затрат труда руководителей, специалистов и др. служащих. Часть таких затрат, которые непосредственно связаны с изготовлением изделий, прямо относили на эти изделия; другую часть, которая непосредственно не связана с изготовлением изделий, относили к ним пропорционально трудоемкости.

Полная трудоемкость продукции (Тп) отражала все затраты труда на изготовление каждого изделия и всей их суммы. Ее определяем по формуле:

|

Тп = Тт + То + Ту = Тпр + Ту

Различают трудоемкость нормативную, плановую и фактическую.

Нормативную трудоемкость рассчитывают на основе действующих норм труда; норм времени, норм выработки, норм обслуживания, норм численности [23, 27].

Ее используют для определения общей величины трудозатрат, необходимых как для изготовления отдельных изделий, так и на выполнение всей производственной программы.

Плановая трудоемкость отличается от нормативной на величину снижения трудозатрат, планируемых в текущем периоде за счет реализации Фактическая трудоемкость - это сумма совершенных трудозатрат на выпущенный объем продукции или выполненный объем работ.

|

∆В = 100 * ∆t / (100 - ∆t),

|

где ∆В – процент увеличения выработки; ∆t – процент снижения трудоёмкости.

Трудоемкость - это затраты рабочего времени на производство единицы продукции или работы. Единица трудоемкости нормо-час (нормо-минуты). Данный показатель может быть выражен в таких единицах, как человеко-часы, человеко-дни или через показатель среднесрочной численности работающих. Существуют различные виды трудоёмкости (таблица 2).

Уровень производительности труда предопределяется тем, насколько полно реализуются основные факторы ее роста на предприятии.

Резервы - это неиспользованные возможности роста производительности труда: рост объема производства; экономия численности работников, занятых в производстве, и др.

Таблица 2. Виды трудоёмкости.

|

Вид |

Состав |

|

Технологическая трудоемкость |

затраты труда основных рабочих |

|

Трудоемкость обслуживания производства |

затраты труда вспомогательных рабочих |

|

Производственная трудоемкость |

затраты труда основных и вспомогательных рабочих |

|

Трудоемкость управления производством |

затраты труда руководителей, специалистов и служащих |

|

Полная трудоемкость |

затраты труда всего промышленно-производственного персонала |

Уровень использования трудовых ресурсов характеризуется следующими показателями:

1. Степень вовлечения трудовых ресурсов в общественное производство – отношение участвующих в производстве трудоспособных к наличной численности.

2. Коэффициент использования трудовых ресурсов в течение года - отношение фактически отработанного времени к возможному годовому фонду рабочего времени [16, 106].

А эффективное использование трудовых ресурсов характеризуется следующими показателями:

1. Коэффициент использования рабочей силы – отношение фактической численности работников к потребной.

2. Коэффициент сезонности использования трудовых ресурсов – отношение максимальной (минимальной) месячной занятости к среднегодовой.

3. Размах сезонности – отношение максимальных месячных затрат труда к минимальным.

На основе этих показателей принимают управленческие решения о повышении эффективности использования трудовых ресурсов.

2.3. Статистика рабочего времени

В статистической практике в качестве единицы измерения рабочего времени служат человеко-день и человеко-час. Под человеко-днем понимают явки на работу одного человека в течение полного рабочего дня. В статистике отработанным человеко-днем для работника считается такой день, когда он явился и приступил к работе независимо от ее продолжительности. Человеко-днем целодневного простая считается такой день, когда работник явился на работу, но по тем или иным причинам, обычно от него не зависящим, к работе не преступил. Человеко-днем неявки считается для работника, состоящего в списках предприятия, такой день, когда он не явился на работу, нет. Учет рабочего времени в человеко-днях не позволяет вскрыть потери рабочего времени, которые могут иметь место внутри рабочего дня, что обусловлено спецификой самого понятия "отработанный человеко-день". Поэтому наряду с учетом рабочего времени в человеко-днях осуществляется учет в человеко-часах. В человеко-часах учитывается фактически отработанное время и внутрисменные перерывы внутри рабочего дня. В статистической отчетности учет в человеко-часах ведется только по рабочим. Отработанными человеко-часами считается час фактической работы одного человека [4, 65].

В свою очередь по режиму работы отработанные человеко-часы делятся на урочные и сверхурочные. Наличие сверхурочных часов является следствием неритмичной работы предприятия и других недостатков в организации производства.

Внутрисменные перерывы представляют собой невыполнение рабочими производственных обязанностей внутри смены. В статистической практике внутрисменными простоями считается время простоев, которые имели место внутри рабочего дня или смены, продолжительностью от 5 минут.

По данным учёта рабочего времени в человеко-днях и человеко-часах рассчитываются следующие показатели использования рабочего времени: 1. Средняя арифметическая продолжительность рабочего дня. 2. Среднее число дней работы на одного списочного рабочего. 3. Среднее число часов работы на одного списочного рабочего [12, 83].

Система показателей использования рабочего времени на предприятии строится на классификации календарного фонда времени, учете его использования в разрезе выделенных в ней группировок и ряда взаимосвязанных относительных показателей в различных единицах измерения.

Календарный фонд времени, составляющий физически предельные ресурсы рабочего времени предприятия, равен числу работников, умноженному на число календарных дней в году, или сумме явок и неявок всех работников в течение года. Календарный фонд отражает то же экономическое содержание, что и показатель среднесписочной численности работников, исчисленный в человеко-днях. Календарный фонд без праздничных и выходных дней называется табельным фондом рабочего времени.

Максимально возможный фонд рабочего времени, который характеризует наилучший показатель использования рабочего времени, определяется как разность между календарным фондом и суммой очередных отпусков, праздничных и выходных дней. Отношение максимально возможного фонда рабочего времени к среднесписочной численности работающих, показывает среднюю продолжительность рабочего года. Этот показатель является одной из социально-экономических характеристик труда [25, 221].

Показатели обеспеченности предприятия работниками еще не характеризуют степень их использования и, естественно, не могут являться факторами, непосредственно влияющими на объём выпускаемой продукции. Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного труда, определяемого количеством рабочего времени. Поэтому необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового коллектива предприятия.

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР),количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год(Д), средней продолжительности рабочего дня(П):

ФРВ=ЧР×Д×П

Объектом анализа в данном случае является величина отклонения фактически отработанного времени в человеко-часах в отчетном периоде от соответствующего показателя за предыдущий год. На это отклонение могут повлиять такие факторы как: изменение численности рабочих, изменение продолжительности рабочего периода и изменение продолжительности рабочей смены [28, 178].

Влияние этих факторов на изменение фонда рабочего времени можно установить способом цепной подстановки:

DФРВ чр = (ЧР ф – ЧР пл) ´ Д пл ´ П пл

DФРВ д = (Д ф – Д пл) ´ ЧР ф ´ П пл

DФРВ п = (П ф – П пл) ´ Д ф ´ ЧР ф

Возможно, что рабочее время согласно установленному трудовому режиму используется полностью: нет ни простоев, ни прогулов. Но возможны и потери рабочего времени как результат прогулов и простоев оборудования от неэффективного использования рабочего времени.

Различают понятия явочные дни, целодневные и внутрисменные простои, неявки и прогулы. Рабочий может явиться на работу и не работать в течение всей смены или части смены. Отсюда понятие целодневных и внутрисменных простоев. Прогул - это неявка на работу по неуважительным причинам, то есть без законных к тому оснований.

При анализе важно установить, какие из причин, вызвавшие потери рабочего времени, зависят от трудового коллектива (прогулы, простои оборудования по вине рабочих и т. д.) и какие не обусловлены его деятельностью (отпуска, например). Устранение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового коллектива, является резервом, не требующим капитальных вложений, но позволяющим быстро получить отдачу.

Также необходимо обратить внимание на непроизводительные затраты рабочего времени (скрытые потери рабочего времени). Это затраты рабочего времени на изготовление забракованной продукции и исправление брака, а также в связи с отклонениями от технологического процесса [25, 45].

Для определения непроизводительных потерь рабочего времени, связанных с браком, необходимо сумму заработной платы рабочих в забракованной продукции и выплаченной зарплаты рабочим на его исправление разделить на среднечасовую зарплату рабочих [23, 237].

Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов увеличения выпуска продукции. Однако надо иметь в виду, что потери рабочего времени, не всегда приводят к уменьшению объёма производства продукции, т. к. они могут быть компенсированы повышением интенсивности труда работников. Поэтому при анализе использования трудовых ресурсов большое внимание уделяется изучению показателей производительности труда.

2.4. Анализ производительности труда

Один и тот же результат в процессе производства может быть получен при различной степени эффективности труда. Мера эффективности труда в процессе производства получила название производительности труда. Иными словами, под производительностью труда понимается его результативность или способность человека производить за единицу рабочего времени определенный объем продукции.

На рабочем месте, в цехе, на предприятии производительность труда определяется количеством продукции, которую производит рабочий за единицу времени (выработка), или количеством времени, затрачиваемого на изготовление единицы продукции (трудоемкость) [6, 48].

Этому показателю необходимо уделять особое внимание, т. к. именно от него зависит уровень многих других показателей – объем выработанной продукции, уровень ее себестоимости, расход фонда заработной платы и др.

В процессе анализа производительности труда необходимо установить степень выполнения плана и динамику роста, причины изменения уровня производительности труда. Такими причинами могут быть изменение объема продукции и численности ППП, использование средств механизации и автоматизации, наличие или устранение внутрисменных и целодневных простоев и др.

Обобщающий показатель производительности труда (выработка на одного работающего или одного рабочего) в значительной степени зависит от материалоемкости отдельных видов продукции, объема кооперированных поставок, структуры продукции.

Производительность труда исчисляется на одного работника ППП и на одного рабочего. Наличие этих двух показателей позволяет проанализировать сдвиги структуры персонала предприятия. Более высокий темп роста производительности труда одного работника ППП по сравнению с темпом роста производительности труда одного рабочего свидетельствует об увеличении удельного веса рабочих в общей численности ППП и о снижении удельного веса служащих. Рост удельного веса служащих оправдан лишь в том случае, если при этом достигается повышение производительности труда всего персонала ППП за счет боле высокой организации производства, труда и управления. Как правило, темпы роста производительности труда одного работника ППП (одного работающего) должны быть равны или быть выше темпов роста производительности одного рабочего [4, 3].

Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих и частных показателей.

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная, среднечасовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении. Частные показатели - это затраты времени на производство единицы продукции в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час [33, 27].

Среднегодовую выработку продукции одним работником можно представить в виде произведения следующих факторов:

ГВ= УД × Д × П × СВ

В свою очередь эти факторы можно выразить следующим образом:

Среднегодовая выработка продукции (ГВ) = ТП / ССЧ ППП

Доля рабочих в общей численности (УД) = ССЧ рабочих / ССЧ ППП

Количество отработанных дней одним = общее число отработа-ных_ч/д / ССЧ рабочих

Рабочим за год (Д)

Средняя продолжительность рабочего = Общее число отработанных ч-ч / Дня (П) общее число отработанных ч-д

Средне часовая выработка продукции(СВ)= ТП / Общее число отработанных ч-ч

Факторы роста производительности труда - это изменения материально-технических, организационных и социально-экономических условий как непосредственно в процессе производства, так и вне его, под влиянием которых сокращаются затраты труда на производство единицы продукции [13, 30].

Формы проявления этих изменений (факторов) весьма разнообразны и могут выступать не только как конкретные мероприятия (например, повышение уровня механизации и автоматизации производства, совершенствование организации и обслуживания рабочих мест и т. п.), но и как обращение глубинных процессов и явлений (например, изменение формы собственности, углубление хозяйственного расчета, комплексная реструктуризация предприятия и т. п.).

Основными технико-экономическими факторами роста производительности труда являются:

1) повышение технического уровня производства;

2) совершенствование управления, организации производства и труда;

3) изменение объема и структуры производства;

4) отраслевые факторы.

К первой группе относятся факторы роста, влияющие на технический уровень производства: внедрение новой техники, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня оснащенности технологических процессов, улучшение использования сырья, материалов, применение прогрессивных материалов и др. Производительность труда увеличивается за счет сокращения трудозатрат на производство единицы продукции [15, 204].

Индекс изменения производительности труда определяется как обратная величина к индексу трудоемкости:

|

|

Ко второй группе относятся факторы, воздействующие на совершенствование управлением предприятием, организацию производства и труда. Они позволяют:

1) сократить потери рабочего времени, а, следовательно, увеличить действительный годовой фонд времени одного рабочего (Фор), повысить нормы выработки и уменьшить, численность производственных рабочих;

2) повысить нормы обслуживания и уменьшить численность вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала;

3) уменьшить численность аппарата управления и в результате сократить численность промышленно-производственного персонала, т. е. повысить производительность труда.

Факторы третьей группы роста производительности труда вызывают изменение соотношений между объемами продукции с различной трудоемкостью в производственной программе, поскольку численность всех категорий промышленно-производственного персонала, кроме основных производственных рабочих, при прочих равных условиях увеличивается в меньшей степени, чем возрастает объем производства. Это приводит к относительному уменьшению общей численности промышленно-производственного персонала. К такому же результату приводит изменение удельного веса отдельных видов продукции [7, 41].

В четвертую группу входят факторы роста производительности труда, которые не могут быть отнесены к первым трем. Влияние этих факторов на производительность труда связано с изменениями трудоемкости и подсчитывается по отраслевым методикам и инструкциям.

Факторы роста производительности труда можно классифицировать также по направлениям воздействия факторов роста на производительность труда:

1) направление, создающее условия роста производительности труда (уровень развития науки, повышение квалификации работников, укрепление трудовой дисциплины, сокращение текучести кадров и др.);

2) направление, способствующее росту производительности труда (материальное и моральное стимулирование, совершенствование оплаты труда, внедрение научно и технически обоснованных норм труда, внедрение прогрессивной технологии и др.);

3) направление, непосредственно определяющее уровень производительности труда на предприятии (механизация и автоматизация производственных процессов, улучшение качества труда, ликвидация простоев, устранение брака, совершенствование управления и организации труда и др. Базой повышения уровня производительности труда является научно-технический прогресс).

При планировании роста производительности труда используют следующие методы: по технико-экономическим факторам, аналитический метод планирования, метод моделирования, метод прямого счета [28, 301].

Наиболее распространенным в практической деятельности предприятий является метод планирования роста производительности труда по технико-экономическим факторам, к которым относят: повышение технического уровня производства, совершенствование управления, организации производства и труда, изменение объемов производства и удельного веса отдельных видов продукции, отраслевые факторы.

2.5. Показатели движения трудовых ресурсов

Изменение численности трудовых ресурсов (пополнение, выбытие и естественный прирост), не связанных с миграцией населения, называется естественным движением трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых ресурсов раскрывают процессы роста или уменьшения, перемещения работающих на предприятии, перемещения работающих на предприятиях и организациях, а также в целом по отрасли, регионам или страны в целом.

Естественное пополнение трудовых ресурсов (ПТР естеств.) происходит за счет вступления в трудоспособный возраст подростков, а также за счет привлечения к трудовой деятельности пенсионеров и лиц моложе 16 лет. Естественное выбытие трудовых ресурсов (ВТР естеств.) происходит за счет смертности, перехода на пенсию или инвалидность. Естественный прирост трудовых ресурсов — это разность между естественным пополнением и естественным выбытием трудовых ресурсов. Под механическим движением трудовых ресурсов понимается изменение их численности за счет миграции [29, 63].

Для характеристики движения работников используются следующие показатели:

1. Абсолютные:

- оборот работающих – величина равная общему числу принятых и уволенных работников за определённый период.

- оборот по приёму – число работников, принятых на предприятие за определённый период. Данные по этому показателю группируются следующим образом: по организованному набору; из числа окончивших профессионально-техническое училища; принятым самим предприятием; принятые для прохождения производственной практики и работы учащихся ПТУ и студентов ВУЗов и техникумов [8, 147].

- оборот по увольнению – число работников, уволенных с предприятия за определенный период.

2. Относительные:

- коэффициент интенсивности оборота числа работающих как отношение абсолютной величины оборота к среднесуточной численности работающих.

- коэффициент оборота по увольнения как отношение числа уволенных к среднесписочной численности.

- коэффициент текучести, как отношение числа уволенных по собственному желанию (прогулы) к среднесписочной численности.

Мировая практика всегда интересовала и интересует российских статистиков, учёных и просто интересующихся людей, так давайте же познакомимся и с ним.

Глава 3. Мировой опыт

3.1. Мировые трудовые ресурсы

Определения нижней границы трудоспособного возраста в различных странах существенной разницы не имеет, в то же время расхождение верхней границы может составлять до 20 лет. Такая большая разница верхней границы трудоспособного возраста обусловлена различием в средней продолжительности жизни, и материальными возможностями общества в части пенсионного обеспечения людей. В большинстве стран мира верхняя граница трудоспособного возраста установлена в 60-65 лет, а во многих странах Азии и Африки возраст выхода на пенсию определён в 65 лет. В странах с высокой продолжительностью жизни (Дания, Швеция) – в 67 и даже 70 лет (Норвегия) [36].

Более половины стран мира не делает разницу в возрасте выхода на пенсию мужчин и женщин. В других странах женщины имеют право выхода на пенсию на 3 (США, Швеция) или 5 лет (Швейцария, Финляндия, Россия, Украина) раньше мужчин.

В странах, которые развиваются и имеют высокий прирост населения, трудовые ресурсы составляют 50-55% всей численности населения. Удельный вес трудовых ресурсов среди городского населения (как правило) выше, чем среди сельского. Так, в больших и средних городах он составляет 62-65%, а в сельской местности снижается до 56-57%.

Как говорилось ранее, с трудовыми ресурсами тесно связано и понятие рабочая сила. То есть о способности человека к труду, т. е. совокупность его физических и интеллектуальных способностей, пользуемых в процессе производства. Рабочая сила – действующие трудовые ресурсы.

Таблица 3.

|

Всего |

В том числе в возрасте, лет |

Население в трудоспособном возрасте | ||||||||||

|

До 20 |

20-24 |

25-29 |

30-34 |

35-39 |

40-44 |

45-49 |

50-54 |

55-59 |

60 и | |||

|

Всего | ||||||||||||

|

60,2 |

10,2 |

53,7 |

81,0 |

83,5 |

84,0 |

84,7 |

83,8 |

77,3 |

58,0 |

15,8 |

70,4 | |

|

Мужчины | ||||||||||||

|

64,9 |

12,3 |

58,4 |

86,0 |

87,9 |

85,7 |

85,2 |

84,4 |

79,7 |

72,1 |

21,9 |

72,6 | |

|

Женщины | ||||||||||||

|

55,9 |

8,1 |

48,9 |

76,0 |

79,1 |

82,4 |

84,3 |

83,2 |

75,4 |

46,8 |

11,9 |

68,1 |

Заключение

Для современной экономики страны проблема обеспеченности трудовыми ресурсами стоит чрезвычайно остро, причем наиболее дефицитным видом ресурсов, лимитирующим эффективность развития экономики в целом, являются трудовые ресурсы. Рабочая сила представляет собой особый товар, неотделимый от своего собственника. На перспективное обеспечение современных промышленных объектов экономики квалифицированной рабочей силой требуется длительный период времени и существенный объем инвестиций. В целях незамедлительного повышения эффективности использования ресурсов, в первую очередь, трудовых, необходимо принять оперативные меры по совершенствованию использования всех производственных ресурсов и их взаимодействия.

Возможности человеческих ресурсов как фактора экономического развития имеют огромное значение для предприятия и общества в целом. Изучение состояния трудового потенциала общества, территории, предприятия имеет очень важное практическое значение для сбалансирования ресурсов труда и числа рабочих мест с учётом всех изменений в численности и составе трудового потенциала, происходящих под влиянием социально-демографических процессов, совершенствования структуры экономики и производства, территориального размещения и других факторов [9, 653].

В российских городах наблюдается жесткий дефицит трудовых ресурсов, который (по прогнозным данным) будет только увеличиваться. Сокращение трудового потенциала может привести к снижению темпов экономического роста городов и в целом к снижению среднего уровня потребления.

В группу критических городов - не способных к воспроизводству трудового потенциала вошли: Киров, Саратов, Томск, Новосибирск, Калуга, Обнинск, Калининград, Екатеринбург, Королев, Нальчик, Златоуст, Волжский, Пенза, Владивосток, Новороссийск, Химки, Волгодонск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Москва, Кисловодск, Армавир.

Лидерами по уровню демографической нагрузки - более 83 детей и пенсионеров на 100 работающих - являются города: Новомосковск, Братск, Серпухов, Белово, Альметьевск, Кызыл, Канск, Северодвинск, Ачинск, Ленинск-Кузнецкий, Бийск, Курск, Киселевск, Новотроицк, Владикавказ, Таганрог, Воронеж, Щелково, Сыктывкар, Прокопьевск, Архангельск, Мурманск, Дзержинск, Междуреченск, Подольск.

Формирование трудовых ресурсов – это процесс их непрерывного воспроизводства, возобновления их численности. В 2007 году структура трудовых ресурсов была следующей: трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 95,17%, работающие пенсионеры – 4,47%, работающие подростки - 0,06% общей численности трудовых ресурсов. По результатам наблюдений за ряд лет были отмечены следующие тенденции: в первой группе – относительная устойчивость, в группе работающих пенсионеров – повышение численности, в группе работающих подростков – понижение [14, 22].

Для России в целом характерны крутые подъемы и спады численности населения трудоспособного возраста, что обусловлено общим развитием страны. Данное обстоятельство ставит перед экономикой задачу постоянного приспособления к этой динамике.

Библиографический список

1. , Грачев финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и сервис, 1998. – 256 с.

2. Белокрылова труда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 418 с.

3. Деркач производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Учебник для вузов. М.: Экономика, 1975 – 389 с.

4. , , Румянцев теория статистики: Учебник. Изд. 2-е, испр. И доп. М.: ИНФРА-М, 20с.

5. , Савруков хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. Конспект лекций. ЧИЭМ СП6ГТУ. Чебоксары, 2001. – 135 с.

6. Иванов ресурсы и рост благосостояния народа. – Мн.: Университетское, 1987.

7. , Моисеенко и планирование трудовых ресурсов и рабочих мест в условиях рыночных отношений // Вестник Московского Университета, серия 6, Экономика, №5, 1992.

8. Крум предприятия. – Мн.: РИВШ, 2005. – 318 с.

9. Курс социально–экономической статистики: Учебник / Под ред. . – М.: ЮНИТИ, 2000. – 771с.

10. Лутохина активность и зарплата. – Мн.: Наука и техника, 1992. – 356 с.

11. , , Дьякова финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для Вузов / под ред. проф. . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 471 с.

12. Общая теория статистики: Учебник/ , – М.: Юристъ, 2001. – 511с.

13. Остапенко труда. – М.: Инфра-М, 2005. – 199 с.

14. Петров использования трудовых ресурсов предприятия // Современное управление – 2001. - №12. – с. 21-25.

15. Петроченко трудовых показателей. Учеб. Пособие для ВУЗов,2-е изд, перераб. М.: Экономика, 1989 – 288 с.

16. О содержании понятий "трудовые ресурсы" и "рабочая сила" // Человек и труд, №3, 1997.

17. Рофе труда. – М.: МИК, 2000. – 248 с.

18. Савицкая хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с. – (Высшее образование).

19. Социальная статистика: Учебник / Под ред. чл.-кор. РАН . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480

20. Статистика: Учебное пособие для вузов / – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001. – 463с.

21. Статистика: учеб. / И и др.; под ред. . – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, - 448 с.

22. Статистика: Учебник / , , – М.: Изд-во «Дело и Сервис»,2000. – 464с.

23. Статистика: Учебник / – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 328с.

24. Статистика: Курс лекций / , , и др.; Под ред. к. э.н. . – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М,1998. – 310с.

25. Статистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2004. – 344с.

26. , Матегорина : Учебно-методическое пособие для студентов экономических колледжей и техникумов. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 480 с.

27. Чечевицына финансово-хозяйственной деятельности. Учебник / . – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 384 с. – (СПО)

28. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. . – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 553с.

29. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. . – М.: Юристъ, 2000. – 584с.

30. Экономика предприятия: Курс лекций/, – М.: ИНФРА-М, 2001. – 280с.

31. Экономика предприятия. / Под ред. . – М.: Юнити, 2004. – 512 с.

32. Экономика труда. / Под ред. , . – М.: экономика, 1991.

33. Экономика труда. / Под ред. , . – М.: Юрист, 2003. – 592 с.

34. Экономика труда и социально-трудовых отношений. / Под ред. , . – М.: ЧеРо, 1996. – 623 с.

35. Экономическая статистика. 2-е изд., доп.: Учебник / Под ред. . – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.

36. http://*****/