Средства связи: развитие, проблемы, перспективы; материалы научно-практической конференции

СРЕДСТВА СВЯЗИ:

РАЗВИТИЕ,

ПРОБЛЕМЫ,

ПЕРСПЕКТИВЫ

МАТЕРИАЛЫ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НОВОСЕЛИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2002 ГОД

ДЕКАБРЬ

Материалы конференции содержат сведения от простейших звуковых и зрительных средствах для передачи сигналов и команд до самых современных. Показан исторический путь развития и совершенствования средств связи, роль ученых и практиков, новейшие достижения физики и техники, их практическое использование.

Урок - конференция способствует росту творческого потенциала учителя, формированию у учащихся умений самостоятельной работы с различными источниками информации, позволяет в новом свете осмыслить ранее приобретенные знания, систематизировать и обобщить их. Участие в конференции развивает способность публично выступать, слушать и анализировать сообщения своих одноклассников.

Материалы конференции рассчитаны на творческое использование и предназначены учителям в помощь при подготовке и проведении уроков по физике.

ИЗ ИСТОРИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Средства связи всегда играли важную роль в жизни общества. В древние времена связь осуществлялась гонцами, передававшими сообщения устно, затем и письменно. Одними из первых стали применять сигнальные огни и дымы. Днем на фоне облаков хорошо заметен дым, даже если самого костра не видно, а ночью – пламя, особенно если оно зажжено на возвышенном месте. Сначала таким способом передавали только заранее оговоренные сигналы, скажем «враг приближается». Потом, особым образом располагая несколько дымов или огней, научились посылать целые сообщения.

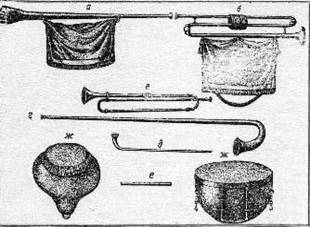

Звуковые сигналы применялись главным образом на небольшие расстояния для сбора войск и населения. Для передачи звуковых сигналов применялись: било (металлическая или деревянная доска), колокол, барабан, труба, посвистель и накры.

|

Особо важную роль выполнял вечевой колокол в Великом Новгороде. По зову его новгородцы собирались на вече для решения военных и гражданских дел.

Для управления войсками немаловажное значение имели разной формы стяги, на которые укреплялись большие куски различных тканей яркого цвета. Военачальники носили отличительную одежду, особые головные уборы и знаки.

В средние века появилась флажная сигнализация, которую использовали во флоте. Форма, цвет и рисунок флажков имели конкретное значение. Один флажок мог означать предложение («Судно ведет водолазные работы» или «требую лоцмана»), и он же, в сочетании с другими, являлся буквой в слове.

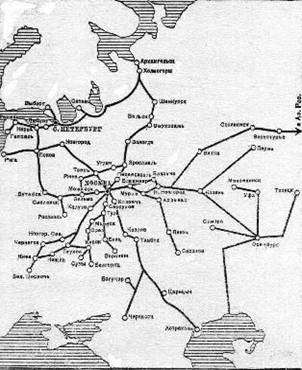

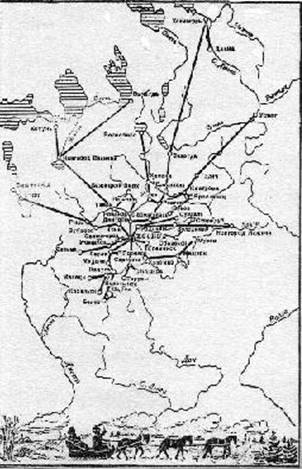

С ХVI века на Руси распространение получила доставка информации с помощью ямской гоньбы. Ямские тракты были проложены к важным центрам государства и пограничным городам. В 1516 г. в Москве для управления почтой была создана ямская изба, а в 1550 г. был учрежден ямской приказ – центральное учреждение в России, ведавшее ямской гоньбой.

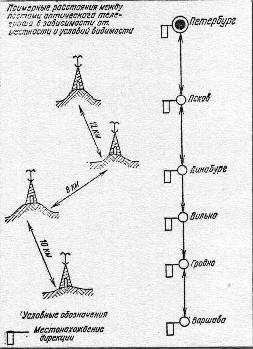

В Голландии, где было множество ветряных мельниц, несложные сообщения передавали, останавливая крылья мельниц в определенных положениях. Этот способ получил развитие в оптическом телеграфе. Между городами возводили башни, которые находились друг от друга на расстоянии прямой видимости. На каждой башне имелась пара огромных суставчатых крыльев с семафорами. Телеграфист принимал сообщение и тут же передавал его дальше, передвигая крылья рычагами.

Первый оптический телеграф построили в 1794 г. во Франции, между Парижем и Лиллем. Самая длинная линия – 1200 км –действовала в середине ХIХ в. между Петербургом и Варшавой. Линия имела 149 башен. Ее обслуживали 1308 человек. Сигнал по линии проходил из конца в конец за 15 минут.

Первый оптический телеграф построили в 1794 г. во Франции, между Парижем и Лиллем. Самая длинная линия – 1200 км –действовала в середине ХIХ в. между Петербургом и Варшавой. Линия имела 149 башен. Ее обслуживали 1308 человек. Сигнал по линии проходил из конца в конец за 15 минут.

В 1832 г офицер русской армии, ученый-физик и востоковед Павел Львович Шиллинг изобрел первый в мире электрический телеграф. В 1837 г. идею Шиллинга развил и дополнил С. Морзе. К 1850 г. русский ученый Борис Семенович Якоби создал прототип первого в мире телеграфного аппарата с буквопечатанием принимаемых сообщений.

В 1876 г. (США) изобрел телефон, а в 1895 г. русский ученый – радио. С начала ХХ в. стали внедряться радиосвязь, радиотелеграфная и радио-телефонная связь.

|

Карта ямских трактов XVI века. Почтовые пути России XVIII века.

КЛАССИФИКАЦИЯ СВЯЗИ

Связь может осуществляться подачей сигналов различной физической природы:

- звуковых;

- зрительных (световых);

- электрических.

В соответствии с характером сигналов, используемых для обмена информацией, средствами передачи (приема) и доставки сообщений и документов связь может быть:

- электрической (электросвязью);

- сигнальной;

- фельдъегерско-почтовой.

В зависимости от используемых линейных средств и среды распространения сигналов связь делится по роду на:

- проводную связь;

- радиосвязь;

- радиорелейную связь;

- тропосферную радиосвязь;

- ионосферную радиосвязь;

- метеорную радиосвязь;

- космическую связь;

- оптическую связь;

- связь подвижными средствами.

По характеру передаваемых сообщений и виду связь делится на;

- телефонную;

- телеграфную;

- телекодовую (передача данных);

- факсимильную (фототелеграфную);

- телевизионную;

- видеотелефонную;

- сигнальную;

- фельдъегерско-почтовую.

Связь может осуществляться путем передачи информации по линиям связи:

- открытым текстом;

- закодированной;

- зашифрованной (с помощью кодов, шифров) или засекреченной.

Различают дуплексную связь, когда обеспечивается одновременная передача сообщений в обоих направлениях и возможен перебой (переспрос) корреспондента, и симплексную связь, когда передача ведется поочередно в обоих направлениях.

Связь бывает двусторонней, при которой ведется дуплексный или симплексный обмен информацией, или односторонней, если происходит передача сообщений или сигналов в одном направлении без обратного ответа или подтверждения принятого сообщения.

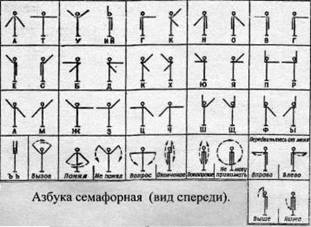

СИГНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Сигнальная связь, осуществляемая путем передачи сообщений в виде заранее обусловленных сигналов с помощью сигнальных средств. В Военно-Морском Флоте сигнальная связь используется для передачи служебной информации между кораблями, судами и рейдовыми постами как открытым текстом, так и сигналами, набранными по сводам.

Для сигнальной связи средствами предметной сигнализации обычно применяются одно-, двух - и трехфлажные своды сигналов ВМФ, а также флажный семафор. Для передачи открытого текста и сигнальных сочетаний сводов светосигнальными приборами применяются знаки телеграфной азбуки Морзе.

Корабли и суда ВМФ и рейдовые посты для переговоров с иностранными кораблями, торговыми судами и иностранными береговыми постами, особенно по вопросам обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, используют Международный свод сигналов.

Сигнальные средства, средства сигнальной зрительной и звуковой связи, применяющиеся для передачи коротких команд, донесений, оповещения, обозначения и взаимного опознания.

Зрительные средства связи подразделяются на: а) средства предметной сигнализации (сигнальные флаги, фигуры, флажный семафор); б) средства световой связи и сигнализации (сигнальные фонари, прожекторы, сигнальные огни); в) пиротехнические средства сигнализации (сигнальные патроны, осветительно-сигнальные патроны, морские сигнальные факелы).

Средства звуковой сигнализации – сирены, мегафоны, свистки, гудки, судовые колокола и туманные горны.

Сигнальные средства применялись со времен гребного флота для управления судами. Они были примитивными (барабан, зажженный костер, треугольные и прямоугольные щиты). Петр I, создатель русского регулярного флота, установил различные флаги и ввел специальные сигналы. Было установлено 22 корабельных, 42 галерных флага и несколько вымпелов. С развитием флота увеличилось и число сигналов. В 1773 г. в книге сигналов содержалось 226 донесений, 45 ночных и 21 туманный сигнал.

В 1779 г. русский механик изобрел “фонарь-прожектор” со свечой и разработал специальный код для передачи сигналов. В 19 – 20 вв. дальнейшее развитие получили средства световой связи - фонари и прожекторы.

В настоящее время таблица флагов Военно-морского свода сигналов содержит 32 буквенных, 10 цифровых и 17 специальных флагов.

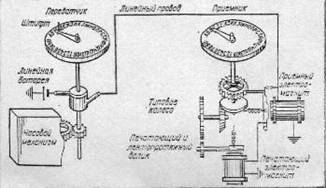

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

В конце ХХ столетия широко распространена электросвязь – передача информации посредством электрических сигналов или электромагнитных волн. Сигналы идут по каналам связи – проводам (кабелям) либо без проводов.

Все способы электросвязи – телефон, телеграф, телефакс, Интернет, радио и телевидение схожи по структуре. В начале канала стоит устройство, которое преобразует информацию (звук, изображение, текст, команды) в электрические сигналы. Затем эти сигналы переводятся в форму, пригодную для передачи на большие расстояния, усиливаются до нужной мощности и «отправляются» в кабельную сеть или излучатся в пространство.

По дороге сигналы сильно ослабевают, поэтому предусмотрены промежуточные усилители. Их нередко встраивают в кабели и ставят на ретрансляторы (от лат. re – приставка, указывающая на повторное действие, и translator – «переносчик»), передающие сигналы по наземным линиям связи или через спутник.

На другом конце линии сигналы попадают в приемник с усилителем, далее их переводят в форму, удобную для обработки и хранения, и, наконец, они снова превращаются в звук, изображение, текст, команды.

ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Проводная связь до появления и развития средств радиосвязи считалась основной. По предназначению проводная связь делится на:

- дальнюю – для межобластной и межрайонной связи;

- внутреннюю – для связи в населенном пункте, в производственных и служебных помещениях;

- служебную – для руководства эксплуатационной службой на линиях и узлах связи.

Проводные линии связи часто сопрягаются с радиорелейными, тропосферными и спутниковыми линиями. Проводная связь из-за ее большой уязвимости (природные воздействия: сильные ветры, налипание снега и льда, грозовые разряды или преступная деятельность человека) имеет недостатки в применении.

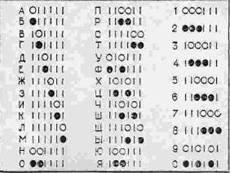

ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ

Телеграфная связь применяется для передачи буквенно-цифровой информации. Слуховая телеграфная радиосвязь – наиболее простой вид связи, обладающий экономичностью и помехозащищенностью, однако ее скорость низка. Телеграфная буквопечатающая связь имеет более высокую скорость передачи и возможность документирования принимаемой информации.

|

|

|

|

|

В 1837 г. идею Шиллинга развил и дополнил С. Морзе. Он предложил телеграфную азбуку и более простой телеграфный аппарат. В 1884 г. американский изобретатель Морзе ввел в эксплуатацию первую в США линию пишущего телеграфа между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 63 км. Поддержанный другими учеными и предпринимателями, Морзе добился значительного распространения своих аппаратов не только в Америке, но и в большинстве европейских стран.

В 1837 г. идею Шиллинга развил и дополнил С. Морзе. Он предложил телеграфную азбуку и более простой телеграфный аппарат. В 1884 г. американский изобретатель Морзе ввел в эксплуатацию первую в США линию пишущего телеграфа между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 63 км. Поддержанный другими учеными и предпринимателями, Морзе добился значительного распространения своих аппаратов не только в Америке, но и в большинстве европейских стран.

Азбука

К 1850 г. русский ученый Борис Семенович Якоби

(1801 – 1874 гг.) создал прототип первого в мире телеграфного аппарата с буквопечатанием принимаемых сообщений.

(1801 – 1874 гг.) создал прототип первого в мире телеграфного аппарата с буквопечатанием принимаемых сообщений.

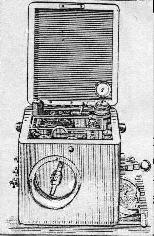

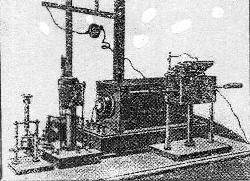

Принцип действия пишущего электромагнитного телеграфного аппарата следующий. Под действием поступающих с линии импульсов тока якорь приемного электромагнита притягивался, а при отсутствии тока – отталкивался. На конце якоря был закреплен карандаш. Перед ним по направляющим при помощи часового механизма перемещалась матовая фарфоровая или фаянсовая пластинка.

При работе электромагнита на пластинке записывалась волнистая линия, зигзаги которой соответствовали определенным знакам. В качестве передатчика использовался простой ключ, замыкающий и размыкающий электрическую цепь.

В 1841 г. Якоби построил первую в России линию электрического телеграфа между Зимним дворцом и Главным штабом в Петербурге, а через два года новую линию до дворца в Царском Селе. Телеграфные линии состояли из зарытых в землю медных изолированных проводов.

Во время сооружения железной дороги Петербург – Москва, правительство настаивало на прокладке вдоль нее подземной телеграфной линии. Якоби предложил строить воздушную линию на деревянных столбах, мотивируя это тем, что нельзя гарантировать надежность связи такой большой протяженности. Как и следовало ожидать, эта линия, построенная в 1852 г., из-за несовершенства изоляции не прослужила и двух лет и была заменена воздушной.

Академиком были осуществлены важнейшие работы по электри-ческим машинам, электрическим телеграфам, минной электротехнике, электрохимии и электрическим измерениям. Он открыл новый способ гальванопластики.

Сущность телеграфной связи состоит в представлении конечного числа символов буквенно-цифрового сообщения в передатчике телеграфного аппарата соответствующим числом отличающихся друг от друга сочетаний элементарных сигналов. Каждому такому сочетанию, называемому кодовой комбинацией, соответствует какая-либо буква или цифра.

Передача кодовых комбинаций обычно осуществляется двоичными сигналами переменного тока, модулированными чаще всего по частоте. При приеме происходит обратное преобразование электрических сигналов в знаки и регистрация этих знаков на бумаге в соответствии с принятыми кодовыми комбинациями.

|

|

Телеграфная связь характеризуется надежностью, скоростью телеграфирования (передачи), достоверностью и скрытностью передаваемой информации. Телеграфная связь развивается в направлении дальнейшего совершенствования аппаратуры, автоматизации процессов передачи и приема информации.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Телефонная связь предназначена для ведения устных переговоров между людьми (личных или служебных). При управлении сложными системами ПВО, железнодорожного транспорта, нефте - и газопроводами применяется оперативная телефонная связь, которая обеспечивает обмен информацией между центральным пунктом управления и управляемыми объектами, находящимися на расстоянии до несколько тысяч км. Возможна запись сообщений на звукозаписывающие устройства.

Телефон был изобретен американцем 14 февраля 1876 г. Конструктивно телефон Белла представлял собой трубку, внутри которой находился магнит. На полюсных наконечниках его надета катушка с большим числом витков изолированного провода. Против полюсных наконечников расположена металлическая мембрана.

Телефонная трубка Белла служила для передачи и приема звуков речи. Вызов абонента производился через эту же трубку при помощи свистка. Дальность действия телефона не превышала 500 м.

В 1878 г. американец Д. Э. Юз изобрел микрофон с угольным стержнем, служившим для превращения звуковых колебаний в электрические. Применение угольного микрофона значительно увеличило дальность телефонной связи.

Первый телефонный разговор в России был проведен в ноябре 1879 г. между Петербургом и Малой Вишерой по вновь простроенному проводу второй линии Петербург – Москва на протяжении 150 верст.

Несовершенство телефонных аппаратов ранних конструкций обратило на себя внимание многих русских изобретателей, инженеров и техников.

В 1879 г. русский инженер М. Махальский изобрел первый в мире угольный порошковый микрофон, принципы устройства которого применяются и в настоящее время.

В 1879 г. русский инженер М. Махальский изобрел первый в мире угольный порошковый микрофон, принципы устройства которого применяются и в настоящее время.

Инженер , начиная с 1878 г. работал над усовершенствованием телефона и в 1880 г. сконструировал многополюсный телефон, изображенный на рисунке, значительно повысивший слышимость передач. Изобретение русского инженера не было поддержано царским правительством, так как фирма Белла, монополист по устройству телефонной связи в России, приняла все меры к тому, чтобы изобретение не было осуществлено.

8 июня 1881 г. вступила в эксплуатацию первая телефонная линия, соединяющая пристань и квартиры директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина» в Нижнем Новгороде, протяженностью 1550 м.

В том же году началось строительство телефонных станций в Петербурге, Москве, Варшаве, Риге, Одессе, и уже в 1882 г. эти станции начали свою работу.

В 1882 г. была построена первая междугородная линия между Петербургом и Гатчиной протяженностью в 47 верст, а в 1885 г. – между Москвой и некоторыми ближайшими городами: Богородском (ныне Ногинск), Химками, Коломной, Подольском, Серпуховом.

В 1896 г. в Петербурге был построен и начал выпускать продукцию телефонный завод акционерной кампании «Эрик-сон - Гейслер», который стал специально выпускать полевые телефоны для русской армии. Полевая телефонная связь была впервые применена в русско-японской войне гг.

В 1896 г. в Петербурге был построен и начал выпускать продукцию телефонный завод акционерной кампании «Эрик-сон - Гейслер», который стал специально выпускать полевые телефоны для русской армии. Полевая телефонная связь была впервые применена в русско-японской войне гг.

И так, телефонная связь – передача речевой информации по каналам связи; вид электросвязи. Телефонная связь включает преобразование звуковых колебаний в электрические сигналы в микрофоне телефонного аппарата, передачу этих сигналов по телефонным каналам связи и их обратное преобразование в телефонном аппарате слушающего абонента.

Телефонная связь может осуществляться по кабельным, радио - и радиорелейным, оптическим, космическим и комбинированным каналам связи.

Сотовый телефон, очень популярный в настоящее время, ставший символом делового предпринимательства и престижа, основан на приеме-передаче радиосигналов сетью ретрансляторов, охватывающей весь город. Это позволяет связываться с абонентом в пределах сети практически из любого места (улица, театр, автомобиль), но связь прекращается, если вы выехали за город.

Спутниковый телефон, ретранслятором для которого служит спутник Земли, вернее, сменяющая друг друга группа спутников на высоких орбитах (для охвата большей территории), лишен этого недостатка. С его помощью можно вести разговоры практически с любым земным абонентом, находясь в тайге, в горах, на море, за исключением, может быть, уж очень экзотических мест (полярные районы, не просматриваемые спутниками).

Пейджер, строго говоря, не является телефоном. Это скорее персональный радиотелеграф (СПРВ – система персонального радиовызова). Он действует так. Через общий коммутатор (с ним связываются по телефону или через модем компьютера) посылают короткую радиодепешу, которая мгновенно высвечивается на портативном экране владельца пейджера.

Это удобный способ быстрого оповещения, ставший столь же популярным, как и сотовый телефон. Пейджер сравнительно молод, ему около 15 лет, и сейчас он быстро развивается (способы кодирования информации, увеличения объема информации, скорости передачи и радиуса действия).

Нечего и говорить о том, что качество телефонной связи постоянно улучшается, применяются новые элементы и материалы, поставляемые промышленностью, выбираются наиболее удобные интервалы частот, обновляется дизайн, растет разнообразие конструкций.

Телефонная связь оценивается качеством речи (разборчивостью, естественностью, громкостью) и временем соединения абонентов.

|

ТЕЛЕКОДОВАЯ СВЯЗЬ

Телекодовая связь (передача данных) передача закодированной в двоичном или другом коде информации, предназначенной для обработки ее ЭВМ или уже обработанной ими. Главным отличием телекодовой связи от телеграфной состоит в повышенных скоростях и высокой достоверности передачи дискретной формализованной информации. Скорость передачи информации по телеграфным каналам 600, 1200, 2400, 4800 и более бит/с. Используется, как правило, для обмена данными между ЭВМ в системах автоматизированного управления.

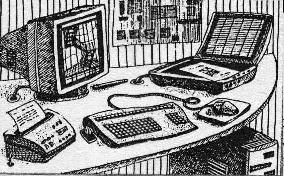

ИНТЕРНЕТ

На рубеже ХХ – ХХI вв. для большинства людей слово «компьютер» означает персональный компьютер – настольный или переносной. В компьютере числа хранятся в двоичной форме. В двоичной системе счисления числа записываются с помощью только 0 и 1. Их легко представить в электронном устройстве двумя уровнями напряжения. Потому-то двоичная система счисления и стала основой современной вычислительной техники.

Если бы в компьютерах применялись десятичные числа, то электронные устройства имели бы десять уровней напряжения – один для каждой цифры. Компьютеры были бы значительно более сложными, менее надежными, более дорогими.

Если группу компьютеров и их периферийных устройств соединить линиями связи – например, телефонными проводами или кабелями, то образуется компьютерная сеть. Включив в нее свой компьютер, можно получить информацию, хранящуюся в любом другом компьютере той же сети или передать информацию из своего компьютера в другой без пересылки дискеты.

За последние 30 лет ХХ в. в мире создано необозримое множество разнообразных компьютерных сетей, отличающихся друг от друга способом связи, количеством и расположением включенных в них устройств. Все это сложное техническое хозяйство сегодня стремительно развивается.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) состоит из небольшого числа компьютеров, принтеров и других устройств, расположенных на ограниченной территории (обычно на одном предприятии). Назначением ЛВС является совместное использование скоростных лазерных принтеров, дисков с большим объемом информации. ЛВС позволяют установить и настроить общее для всех компьютеров сети программное обеспечение. С их помощью можно разбивать трудоемкую задачу на части и решать параллельно и согласованно сразу на нескольких компьютерах сети.

Отдельные ЛВС объединяют друг с другом, создавая глобальные сети. Компьютерные сети могут включать в себя как постоянные каналы связи (кабельные линии или радиоканалы), так и временные (например, телефонные). Для приема и передачи данных компьютером по телефонным линиям требуется особое техническое устройство – модем (модулятор / демодулятор).

Интернет (от англ. international – “международный” и net – “сеть) – это бурно растущая и развивающаяся всемирная сеть компьютерных сетей. Она объединяет десятки тысяч локальных сетей, т. е. миллионы больших и малых компьютеров. Услугами Интернета постоянно пользуются множество людей, и их число непрерывно растет.

Принято считать, что история Интернета началась в 1968 г., когда в США стали создавать экспериментальную сеть ARPAnet. Она связала друг с другом разнотипные компьютеры, которые использовались тогда в военно-промышленных исследованиях и разработках. Сеть разрасталась. В 1973 г. она превратилась в международную: в нее вошли компьютеры Великобритании и Норвегии. С этого же времени стало популярным и ее название – Internet. Обширные возможности Сети, быстрый доступ к самой разнообразной и свежей информации повышает конкурентоспособность организаций и отдельных работников.

С начала 90-х гг. в Интернете работает так называемая всемирная паутина (англ. World Wide Web, или WWW). Благодаря этой системе доступ к информационным богатствам Сети получили и люди, далекие от науки, неспециалисты. Интернет стал привлекателен для бизнеса.

Развитие системы WWW происходило чрезвычайно быстро. Так, в июне 1993 г. в систему Web входило лишь 130 узлов (компьютеров, использующих для предоставления своей информации систему WWW). Но через год, в июне 1994 г., их стало 2738, в июне 1995 г. – 23,5 тыс., а в июне 1996 г. – уже 230 тыс.!

Принято считать, что предел, к которому стремится Интернет, - это так называемая информационная магистраль. Уже в 10 – 20–х гг. ХХI столетия она свяжет линиями компьютерной связи каждого человека в мире со всеми остальными людьми и организациями. Не выходя из дому, можно будет поговорить, увидеться, вместе поработать над одной задачей с коллегой, находящимся за тысячи километров; посмотреть в любое удобное время нужный видеофильм; заказать и оплатить покупки; послать письмо; зарегистрировать автомобиль и т. д. Иначе говоря, «информационная магистраль», вобрав в себя и развив уже существующие средства связи, сократит пространство и время, разделяющие людей, и расширит доступный каждому человеку мир до пределов земного шара. Причем любой человек сможет пользоваться «информационной магистралью», как сегодня телефоном или телевидением.

Каким бы фантастичным это ни казалось, но уже в настоящее время Интернет в той или иной форме располагает всем перечисленным. Проводятся видеоконференции, теле - и радиопередачи, есть свои почта и факс, действуют электронные магазины… Однако пребывание в Сети не всегда доступно по цене, получение нужной информации порой требует больших затрат времени. Словом, Интернет должен развиваться и совершенствоваться, чтобы им действительно могли пользоваться все желающие.

ОПТИЧЕСКАЯ (ЛАЗЕРНАЯ) СВЯЗЬ

Оптическая (лазерная) связь – современный род электросвязи в диапазоне 0,мкм. Оптические волны, как это следует из участка занимаемых частот, позволяют использовать исключительно широкую полосу передаваемых частот.

Свет – тоже электромагнитное излучение, как и радиоволны, но с длиной волны в стотысячные доли сантиметра. Поэтому световая связь оказывается в сотни тысяч раз «плотнее»: такие каналы занимают лишь малые участки диапазона.

Важными качествами, которыми обладает луч лазера, являются его острая направленность (менее 10′) и когерентность (амплитуда, частота, фаза и поляризация при распространении постоянны или изменяются по определенному закону). Как только появился источник когерентного света, его тут же постарались приспособить для телефонной связи.

Первую оптическую линию связи в нашей стране «проложили» между Ленинским районом Москвы и подмосковным городом Красногорском. Лазер стоял на одной из башен Московского государственного университета на Ленинских (Воробьевых) горах – в то время самой высокой точке в столице. Связь была не очень надежной: она работала исправно только в хорошую погоду. Снегопад, дождь и туман «гасили» луч. Происходило большое поглощение энергии луча в приземных слоях атмосферы. Поэтому сегодня везде, где можно, оптическую связь ведут не по открытому лучу, а по световодам – тонким стеклянным нитям, собранным в жгуты.

Световой луч, попадая в световод через его торец, распространяется по стеклянному волокну, не выходя наружу. По световоду, как угодно изогнутому и даже свернутому, луч послушно следует, не теряя яркости до самого конца волокна.

В наши дни оптические волокна объединили весь мир. По дну океанов проложены оптические кабели из стекла более прозрачного, чем самый чистый воздух. В ближайшем будущем на оптоволоконную связь полностью перейдет Москва. Новая сеть обеспечит бесперебойную телефонную и факсимильную связь по многим каналам одновременно через один кабель, соединит персональные компьютеры линиями электронной почты, позволит всем желающим войти в Интернет. Места в сети хватит и дозвониться можно будет куда и когда угодно.

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Факсимильная (фототелеграфная) связь обеспечивает передачу неподвижных изображений – схем, фотографий, рисунков, графических и текстовых документов. Однако скорость передачи и помехозащищенность этой связи относительно низкие.

РАДИОСВЯЗЬ

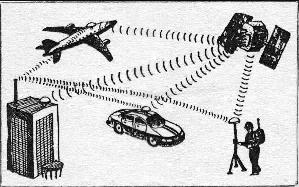

Радиосвязь находит широкое применение во всех случаях, когда использование других родов связи затруднено, и зачастую является единственным средством связи с движущимися объектами (летательные аппараты, корабли, подводные лодки, танки и др.). Радиосвязь ведется в широком спектре радиочастот (длин волн), который условно разбит на диапазоны.

Сверхдлинные и длинные (мириаметровые и километровые) волны (СДВ и ДВ) незначительно поглощаются земной поверхностью и сравнительно глубоко проникают в морскую воду, поэтому они широко применяются для связи с погруженными подводными лодками. Для обеспечения связи требуются большие мощности радиопередатчиков (1 тыс. кВт и более) и сложные антенные поля.

Средние (гектометровые) волны (СВ) по сравнению с короткими значительно меньше подвержены влиянию ионосферных возмущений, северных сияний, магнитных бурь, поэтому они используются в северных широтах, а также для связи кораблей и радионавигации.

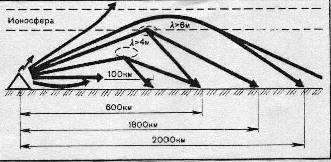

Короткие (декаметровые) волны (КВ) хорошо отражаются ионосферой, поэтому применяются для радиосвязи на большие расстояния. Недостатками коротковолновой радиосвязи являются низкая помехоустойчивость, зависимость распространения от возмущений ионосферы и подверженность воздействию высотных ядерных взрывов.

Дальность связи на ультракоротких волнах (УКВ), к которым обычно относят метровые – МВ, дециметровые – ДЦВ, сантиметровые – СМВ, миллиметровые – ММВ, и децимиллиметровые – ДММВ, ограничивается в основном расстоянием видимости между антеннами корреспондирующих радиостанций. При соответствующих мощности передатчика, чувствительности приемника и параметрах антенно-фидерных устройств дальность связи увеличивается далеко за пределы горизонта. А еще приходится поднимать антенны на большую высоту, чтобы с каждой были видны две соседние. Это дорого и неудобно. Сейчас активно используются спутники связи: установленные на них ретрансляторы обеспечивают надежную связь на всем пространстве Земли.

Диапазон УКВ обладает широкими возможностями для получения большого количества рабочих волн и каналов связи в линии. Связь в диапазоне УКВ имеет повышенную помехоустойчивость, что определяет ее место во внутриобластном радиовещании и в военной радиосвязи.

Идея передачи сигналов на расстояние без проводов занимала умы многих ученых во второй половине ХIХ столетия.

Изобретение радио именно в России было подготовлено предшествующим развитием русской науки и прогрессивной деятельностью русских ученых и изобретателей, достижениями в электротехнике и технике проводного телеграфа.

Возникновение и история развития техники радиосвязи неразрывно связаны с именем великого русского ученого Александра Степановича Попова.

Возникновение и история развития техники радиосвязи неразрывно связаны с именем великого русского ученого Александра Степановича Попова.

родился 16 марта 1859 г. в поселке Турьинские Рудники Пермской области. В 1877 г., после окончания общеобразовательных классов семинарии, выехал в Петербург и был зачислен студентом физико-математического факультета университета.

После окончания в 1882 г. университета он был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию на кафедре физики. Однако условия для научной работы не удовлетворяли , и он в 1883 г. перешел на должность преподавателя Минного офицерского класса в Кронштадте, где проработал 18 лет.

В 1901 г. был назначен профессором Электротехнического института в Петербурге, оставаясь на службе по морскому ведомству заведующим установкой телеграфирования без проводов и членом-сотрудником Морского технического комитета.

В октябре 1905 г. был избран первым выборным директором Электротехнического института.

31 декабря 1905 г. (13 января 1906 г.) скоропостижно скончался в возрасте 46 лет.

Одновременно с преподавательской деятельностью постоянно занимался научными исследованиями в области электротехники. С конца 1880 г. его научные интересы сосредоточились на изучении распространения электромагнитных волн и завершились в 1895 г. изобретением радио.

Повторил опыты Герца по получению электромагнитных волн, создал приборы для приема и передачи их на расстояние. Обнаружил отражение волн от предметов, что было положено в основу радиолокации. Провел серию экспериментов по радиотелеграфии, в том числе для спасательных целей.

Заслуги в изобретении радио официально отмечены в 1900 г. на Четвертом всемирном электрическом конгрессе в Париже, где ему за эту работу были присуждены Почетный диплом и Золотая медаль.

|

|

РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ

Радиорелейная связь – разновидность радиосвязи на УКВ, в основе которой лежит многократная ретрансляция сигналов, передаваемых по радиолинии.

Радиорелейная связь по сравнению с проводной и радиосвязью обладает рядом существенных преимуществ. Она по своим организационно-техническим возможностям, качеству и количеству каналов, объемам передаваемой информации значительно превосходит радиосвязь и не уступает проводной.

В армии скорости развертывания антенно-мачтовых устройств значительно превосходят скорости прокладки кабельных линий. Вследствие острой направленности антенн радиорелейная связь менее подвержена возможности перехвата и влиянию активных помех противника, чем КВ радиосвязь.

ТРОПОСФЕРНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Тропосферная радиосвязь ведется обычно в сантиметровом диапазоне, при этом увеличение дальности связи за пределы горизонта достигается использованием явления рассеянного отражения радиоволн в тропосфере. Могут быть станции прямой тропосферной радиосвязи или линии тропосферной радиорелейной связи.

Наиболее часто применяется для организации связи через лесные массивы, горные и водные преграды, в труднодоступных, пустынных, болотистых районах.

ИОНОСФЕРНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Ионосферная радиосвязь по существу явлений, происходящих в ионосфере, во многом сходна с тропосферной. Линии ионосферной связи обеспечивают передачу небольших объемов информации. При этом в процессе связи возможны быстрые и медленные замирания сигнала.

Уровень сигнала зависит от времени года и суток: летом, зимой и днем связь более устойчива, чем осенью, весной и ночью. Необходимый уровень сигнала в месте приема поддерживается за счет большой мощности передатчиков и направлений антенн.

Этот род радиосвязи наиболее эффективен в северных широтах, где ионосферные возмущения и магнитные бури нарушают КВ радиосвязь.

МЕТЕОРНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

Метеорная радиосвязь осуществляется в УКВ диапазоне за счет отражения энергии электромагнитных волн от ионизированных следов метеорных частиц.

При метеорной связи передача и прием сообщений происходит не непрерывно, а отдельными короткими сеансами в моменты существования ионизированных следов в области отражения сигнала (ждущий режим). Учитывая эти особенности, метеорную связь применяют лишь на тех линиях, где не требуется мгновенная передача сигнала.

КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Космическая связь является родом связи на УКВ с ретрансляцией через искусственные спутники Земли (ИСЗ).

Возможно существование космической связи с пассивной или активной ретрансляцией. В первом случае на орбиту выводится ИСЗ, имеющий значительную отражающую поверхность. Во втором случае на борту спутника устанавливается приемо-передающий ретранслятор.

Космическая связь с активной ретрансляцией находит широкое применение в различных областях связи, радиовещания и телевидения. Она позволяет обеспечить связь на большие расстояния, через горные и водные преграды, со стационарными и подвижными объектами.

РАДИОЛОКАЦИЯ

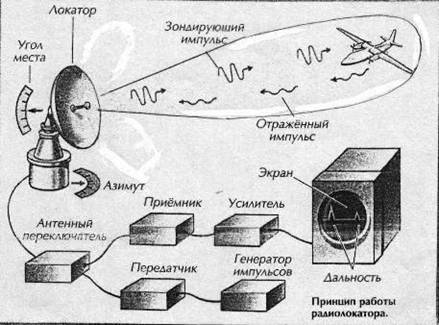

Радиолокация (от лат. radio – излучаю, испускаю лучи и locatio – расположение, размещение), область радиотехники, решающая задачи обнаружения, определения местоположения (координат), распознания типов объектов (целей) и получения о них других сведений (параметров движения, различных характеристик) с помощью радиолокационных станций (РЛС). Под радиолокацией понимают также сам процесс радиолокационного наблюдения (локации) объектов.

Объектами радиолокации (радиолокационными целями) являются физические тела искусственного и естественного происхождения, которые могут находиться в космическом пространстве, в воздухе, на суше или на воде (различные летательные аппараты, сооружения, танки, корабли, облака, планеты), а также поверхность Земли.

В радиолокации используются радиоволны длиной от долей миллиметров до сотен метров как непрерывного, так и импульсного (дискретного) излучения.

Активная радиолокация с пассивным ответом – наиболее распространенный способ радиолокации, при котором излучаемые РЛС радиоволны отражаются от объекта и принимаются этой же РЛС. Излучаемый сигнал называется зондирующим, а принимаемый – отраженным. Разновидностью этого способа является ионосферная или загоризонтная радиолокация. Сигналы переотражаются ионосферой.

Радиолокация с активным ответом предполагает посылку сигналов в направлении объекта с помощью РЛС и приемом этой же станцией ответных сигналов, автоматически переизлучаемых приемопередатчиком, установленном на облучаемом объекте. Этот способ радиолокации широко используется в радиолокации опознания, радионавигации и радиоуправлении.

При полуактивной радиолокации источник излучения (передатчик) зондирующих сигналов, например, находится на земле или на корабле, а приемник – на ракете. Полуактивная радиолокация в основном применяется при самонаведении ракет на цели.

При пассивной радиолокации обнаружение и определение местоположения объектов осуществляется по радиоизлучению аппаратурой, установленной на этих объектах. Пассивная радиолокация применяется для определения координат самолетов – поставщиков помех по их излучению, при самонаведении ракет, в радионавигации и радиопеленгации. Ее достоинством является полная скрытность работы.

Дальность до цели в случае активной радиолокации обычно измеряется двумя способами. При импульсном методе передатчик излучает периодически повторяющиеся мощные сигналы электромагнитной энергии в очень короткие промежутки времени (от десятых долей до единиц микросекунды). В промежутки между излучением зондирующих импульсов РЛС принимает их отражение от целей.

В индикаторном устройстве измеряются интервалы времени между началом излучения зондирующего и началом приема отраженного импульсов. По времени запаздывания отраженного импульса относительно зондирующего и известной скорости распространения радиоволн определяют дальность до цели.

При непрерывном методе излучение и прием электромагнитной энергии РЛС производится непрерывно. В этом случае используются частотно-модулированные сигналы.

Пеленгация – определение угловых координат целей.

|

Зарождение радиолокации связано с именем изобретателя радио русского ученого , который впервые в мире указал на возможность использования радиоволн не только для связи, но и для обнаружения объектов. В России работы по радиолокации были развернуты с 1933 года по инициативе одного из организаторов исследований принципов радиообнаружения . С 1934 г. под руководством , , и других проводились опыты по практическому радиообнаружению самолетов с помощью специальной аппаратуры.

В 1938 г. под руководством завершилась разработка первой серийной РЛС непрерывного излучения. В 1935 г. , и начали разработку импульсного метода радиолокации, что привело к созданию первой советской импульсной РЛС дальнего обнаружения самолетов, принятой на вооружение и запущенной в серийное производство в 1940 г.

За рубежом работы по радиолокации были начаты в 1935 г. К началу 2-й мировой войны в Великобритании, США и Германии было разработано несколько типов РЛС. Наибольшее применение они нашли в системе противовоздушной обороны и для обнаружения кораблей.

В ходе войны радиолокация получила свое дальнейшее развитие. К концу войны на вооружении армий и флотов основных воюющих государств уже имелось значительное количество РЛС для наведения самолетов на цели, бомбометания, опознания своих самолетов и кораблей, определения высоты полета самолетов, подрыва мин, снарядов, авиабомб (при помощи радиолокационных взрывателей), управления воздушным движением и посадкой самолетов, обеспечения управления стрельбой артиллерии.

Важное место в радиолокации занимает метод наблюдения низколетящих или движущихся по земле целей: поверхность неспокойного моря (при обнаружении и сопровождении надводных объектов); гидрометеоры (облака, дождь, град, снег).

Появление в 50 – 60-х гг. ракетной и космической техники потребовало точного измерения траекторий полета и параметров движения ракет и космических аппаратов в целях прогнозирования их перемещений и управления ими, а также значительного увеличения дальности действия РЛС.

С помощью радиолокации стали решаться задачи обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет, слежения за полетом их боевых частей, контроля космического пространства, задачи противокосмической и противовоздушной обороны.

Для обработки информации, поступающей от РЛС, стали применяться ЭВМ. В радиолокации появились новые методы излучения, приема и обработки информации, электронного управления характеристиками излучения антенных систем. В настоящее время РЛС производят одновременный обзор пространства и сопровождение нескольких целей, за счет чего увеличивается быстродействие, дальность и надежность работы станций. Развитие радиолокации характеризуется дальнейшим расширением диапазона используемых радиоволн, повышением помехоустойчивости и помехозащищенности РЛС.

Радиолокация широко внедрена в разные виды вооруженных сил и народное хозяйство. Возникла планетная радиолокация, позволяющая путем приема радиосигналов, отраженных от планет, с большой точностью измерять расстояния до них, уточнять параметры орбит, определять период вращения и осуществлять радиолокационное наблюдение их рельефа.

Одним из достижений радиолокации является решение задач поиска и сближения космических аппаратов, их автоматическая стыковка, тесной связи радиолокационных систем с системами передачи информации (радиотелеметрии, космического телевидения и радиосвязи) и вычислительными устройствами АСУ. В 70-х гг. в радиолокации начали использоваться методы оптической обработки сигналов – голография. Все это открывает новые возможности по расширению сферы ее практического применения.

|

|

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СВЯЗЬ

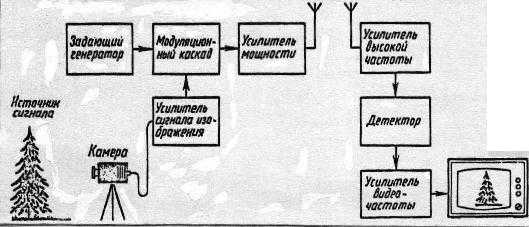

Телевизионная связь используется для передачи подвижных изображений или ведения телефонных переговоров с демонстрацией документов.

В основе телевизионной передачи изображений лежат три физических процесса: 1) преобразование оптического изображения в электрические сигналы; 2) передача электрических сигналов по каналам связи; 3) преобразование переданных электрических сигналов в оптическое изображение.

Схема телевидения в основном совпадает со схемой радиовещания. Разница заключается в том, что в передатчике колебания модулируются не только звуковыми сигналами, но и сигналами изображения. Оптические сигналы в передающей телекамере преобразуются в электрические. Модулированная электромагнитная волна переносит информацию на большие расстояния.

В телевизионном приемнике высокочастотный сигнал делится на три сигнала: сигнал изображения, звуковой сигнал и сигнал управления. После усиления эти сигналы поступают в свои блоки и используются по назначению.

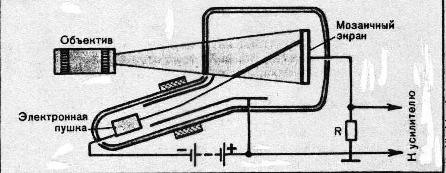

Для воспроизведения движения используют принцип кино: изображение движущегося объекта (кадра) передают 50 раз в секунду. Преобразование изображения кадра в электрические сигналы производится с помощью иконоскопа. На экран иконоскопа проецируется изображение объекта с помощью оптической системы (объектива). В телевизионном приемнике – кинескопе – сигнал преобразуется в видимое изображение.

Телевизионные радиосигналы передаются в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Переключая телевизор с одного канала на другой, переходят с одной частоты (длины) на другую. Чем больше номер телевизионного канала, тем выше его частота и соответственного короче длина волны. В УКВ - диапазоне 1-й канал имеет самую низкую частоту, а 12-й – самую высокую. Следующий, дециметровый диапазон занимает каналы с более высокими номерами – вплоть до 60-го.

УКВ радиоволны распространяются прямолинейно, как луч света, то есть в пределах прямой видимости антенны. Мачту с передающей антенной стараются делать как можно выше. Башня Останкинского телецентра в Москве высотой более 540 м обеспечивает зону уверенного приема на расстоянии 120 – 130 км.

Физические основы телевидения.

На большие расстояния сигналы передаются методом ретрансляции. Ретрансляция – это последовательная пересылка сигнала от одного приемника к другому. Невысокая антенна, снабженная электронной аппаратурой, принимает сигнал, усиливает его и посылает дальше. Цепочка ретрансляторов может передавать телевизионный сигнал на тысячи километров.

Такой способ пересылки сигнала требует сотен антенн-ретрансляторов и обходится недешево. К тому же каждый ретранслятор вносит в сигнал свои искажения, которые в дальнейшем только усиливаются. Зона уверенного приема телевидения увеличивается благодаря использованию ретрансляционных спутников связи. Первыми советскими спутниками связи были «Молния – 1» и «Экран». Вместе с 90 станциями наземного базирования они образовали глобальную систему связи «Орбита», которая обслуживает всю страну.

В основе теории телевизионной передачи изображений лежат работы русских ученых , , . Большой практический вклад в создание электронных средств передачи изображения внесли , , (СССР), и Ф. Фарнсуорт (США), К. Свинтон (Великобритания).

В телевидении принят принцип последовательной передачи элементов изображения. Разработали его в конце XIX века португальский ученый А. ди Пайва и независимо от него русский физик и биолог Порфирий Иванович Бахметьев (1, который считал, что устройство, названное им «телефот», способно передавать изображение по проводам телеграфной линии.

В 1897 г. немецкий изобретатель Карл Фердинанд Браун (1850 – 1918) доктор физики и профессор Страсбургского университета, будущий лауреат Нобелевской премии, создал электронно-лучевую трубку, названную его именем. В ней луч электронов, испускаемых катодом, заставлял светиться флуоресцентный экран.

В 1907 г. профессор Петербургского технологического института Борис Львович Розинг (1869 – 1933) предложил использовать электронно-лучевую трубку в приемнике телевизионной системы. был выдан патент на «способ электрической передачи изображения на расстоянии». Ученый сконструировал действующую модель телевизионной установки и 9 мая 1911 г. получил первое в мире изображение геометрических рисунков на экране электронно-лучевой трубки.

Значительный вклад в дальнейшее развитие телевидения внес шотландский инженер-электрик А. Кэмпбелл Свинтон. В докладе, представленном Лондонскому рентгеновскому обществу в 1911 г., он рассказал об электронно-лучевых трубках с магнитной отклоняющей системой, предназначенной и для приема, и для передачи. Передаваемое изображение фокусировалось на экран, задняя часть которого разряжалась электронным лучом, последовательно, строка за строкой сканирующим изображение.

В 1932 г. Американская радиовещательная корпорация продемонстрировала телевизионную систему, в которой применялось электронное сканирование. Приемной трубкой в телевизионном приемнике служил кинескоп, а передающей в телекамере – иконоскоп. Обе электронно-лучевые трубки были запатентованы Владимиром Кузьмичом Зворыкиным (1888 – 1982), который с 1919 г. проживал в США. «Россия дала мне глубокое разностороннее образование, - сказал Зворыкин в одном из выступлений. – Но время было такое, что реализовать свои научные идеи я смог только в Америке». В 1928 г. изобретатель получил патент на систему цветного телевидения. Экран кинескопа покрывался зернами люминофора трех сортов. Их свечение, складываясь, давало полноцветное изображение.

К началу 50-х гг. в системах цветного телевидения использовался принцип разделения черно-белого сигнала и сигналов цветности. Черно-белый сигнал обеспечивает высокое разрешение в передаче мелких деталей изображения и может быть принят всеми телевизорами. Сигналы цветности проецируются на светлые области черно-белого сигнала, «раскрашивая» изображение в нужные цвета. Эта система позволяет принимать цветные программы в черно-белом изображении на черно-белых телевизорах и черно-белые – на цветных.

Но уже в 50-х гг., после ряда технологических усовершенствований, появились цветные телевизионные трубки с более четким изображением. Стали развиваться кабельные системы телевидения. В конце 70-х гг. были созданы проекционные устройства для просмотра изображения на большом экране. Затем получили распространение видеомагнитофоны для записи телепрограмм и видеофильмов, проигрыватели лазерных видеодисков.

По сравнению с другими средствами получения и передачи информации телевидение имеет ряд преимуществ: высокая оперативность и достоверность передаваемой информации; дальность передаваемого изображения; возможность обнаружения объектов, не имеющих радиолокационного контраста; высокая чувствительность; возможность наблюдения объектов, невидимых глазом, в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра электромагнитных колебаний; возможность передачи изображений с объектов, где пребывание человека невозможно или нецелесообразно (районы с повышенным радиоактивным заражением, ядерные энергетические установки, труднодоступные места).

Телевидение находит применение в науке и образовании, в медицине и в быту, в искусстве и культуре, в военной и мирной технике, в мореплавании, авиации и космонавтике.

Для нас уже стало привычным, что входная дверь жилого дома, квартиры или учреждения оборудована глазком с телекамерой для обеспечения безопасности. На экранах телевизоров мы видим, что происходит за многие тысячи километров от нас.

Телеоборудование спутника передает важную стратегическую информацию или ценные научные данные о перемещениях водных масс в морях и океанах, о состоянии атмосферы, полей и лесов. Анализируя полученные со спутника изображения земной поверхности, находят залежи полезных ископаемых.

Миниатюрная цветная телекамера, снабженная микролампочкой, превращается в медицинский зонд. Вводя его в желудок или пищевод, врач исследует то, что раньше мог видеть только во время хирургического вмешательства.

Современное телевизионное оборудование позволяет контролировать сложные и вредные производства. Оператор-диспетчер на экране монитора наблюдает за несколькими технологическими процессами одновременно. Аналогичную задачу решает и оператор-диспетчер службы безопасности дорожного движения, следя на экране монитора за транспортными потоками на дорогах и перекрестках.

Телевидение широко применяется для наблюдения, разведки, контроля, связи, управления войсками, в системах наведения оружия, навигации, астроориентации и астрокоррекции, для наблюдения за подводными и космическими объектами.

В ракетных войсках телевидение позволяет осуществлять контроль за подготовкой к пуску и пуском ракет, наблюдение за состоянием агрегатов и узлов в полете.

На флоте телевидение обеспечивает контроль и наблюдение за надводной обстановкой, обзор помещений, техники и действий личного состава, поиск и обнаружение затонувших объектов, донных мин, аварийно-спасательные работы.

Малогабаритные телевизионные камеры могут доставляться в район разведки с помощью артиллерийских снарядов, беспилотных самолетов, управляемых по радио.

Телевидение нашло широкое применение в тренажерах.

Телевизионные системы, работающие в комплексе с радиолокационной, радиопеленгаторной аппаратурой, используются для обеспечения диспетчерской службы в аэропортах, полетов в сложных метеоусловиях и слепой посадки самолетов.

Применение телевидения ограничивается недостаточной дальностью действия, зависимостью от метеоусловий и освещенности, низкой помехоустойчивостью.

Тенденции развития телевидения – расширение диапазона спектральной чувствительности, внедрение цветного и объемного телевидения, снижение массы и габаритов аппаратуры.

ВИДЕОТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Видеотелефонная связь – объединение телефонной связи и замедленного телевидения (с малым числом строк развертки) – может быть осуществлена по телефонным каналам. Она позволяет видеть собеседника и показывать несложные неподвижные изображения.

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКО – ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ

Производится доставка документов, периодической печати, посылок и личной корреспонденции при помощи фельдъегерей и подвижных средств связи: самолетов, вертолетов, автомобилей, БТР, мотоциклов, катеров и др.

КАЧЕСТВО СВЯЗИ

Качество связи определяется совокупностью ее взаимосвязанных основных свойств (характеристик).

Своевременность связи – способность ее обеспечить передачу и доставку сообщений или ведение переговоров в заданное время – определяется временем развертывания узлов и линий связи, быстротой установления связи с корреспондентом, скоростью передачи информации.

Надежность связи – ее способность безотказно (устойчиво) работать в течение определенного отрезка времени с заданными для данных условий эксплуатации достоверностью, скрытностью и быстротой. Существенное влияние на надежность связи оказывает помехоустойчивость системы связи, линий, каналов, которая характеризует их способность функционировать в условиях воздействия всех видов помех.

Достоверность связи – ее способность обеспечивать прием передаваемых сообщений с заданной точностью, которая оценивается потерей достоверности, то есть отношением числа знаков, принятых с ошибкой, к общему числу переданных.

В обычных линиях связи потеря достоверности в лучшем случае 10-3 – 10-4, поэтому в них применяются дополнительные технические устройства для обнаружения и исправления ошибок. В автоматизированных системах управления развитых стран мира норма достоверности составляет 10-7 – 10-9.

Скрытность связи характеризуется скрытностью самого факта связи, степенью выявления отличительных признаков связи, скрытностью содержания передаваемой информации. Скрытность содержания передаваемой информации обеспечивается за счет применения аппаратуры засекречивания, шифрования, кодирования передаваемых сообщений.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ

В настоящее время совершенствуются все рода и виды связи и соответствующие им технические средства. В радиорелейной связи используются новые участки сверхвысокочастотного диапазона частот. В тропосферной связи принимаются меры против нарушений связи за счет изменения состояния тропосферы. Космическая связь совершенствуется на основе «стационарных» спутников-ретрансляторов с аппаратурой многостанционного доступа. Получает развитие и практическое применение оптическая (лазерная) связь в первую очередь для передачи больших объемов информации в реальном масштабе времени между спутниками и космическими кораблями.

Большое внимание уделяется стандартизации и унификации блоков, узлов и элементов аппаратуры различных назначений в целях создания единых систем связи.

Одним из основных направлений совершенствования систем связи в развитых странах является обеспечение передачи всех видов информации (телефон, телеграф, факсимиле, данные ЭВМ и др.) в преобразованном дискретно-импульсном (цифровом) виде. Цифровые системы связи обладают большими преимуществами при создании глобальных систем связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Информатика. Энциклопедия для детей. Том 22. М., «Аванта+». 2003.

2. У истоков телевидения. Газета «Физика», № 16 за 2000 г.

3. Наука. Энциклопедия. М., «Росмэн». 1994.

4. Кьяндская-, К вопросу о первой в мире радиограмме. Газета «Физика», № 12 за 2001 г.

5. Морозов изобрел , и на что получил патент Г. Маркони. Газета «Физика», № 16 за 2002 г.

6. MS – DOS - не вопрос! Редакционно-издательский центр «Ток». Смоленск. 1993.

7. История открытий. М., «Росмэн». 1995.

8. Советская военная энциклопедия. М., Военное издательство Министерства обороны. 1980.

9. Техника. Энциклопедия для детей. Том 14. М., «Аванта+». 1999.

10. Туровский военной связи. Том 1,2,3. М., Военное издательство. 1991.

11. Ученые, изменившие мир. М., «Слово». 1994.

12. Урвалов телевизионной техники. (О ). Газета «Физика», № 26 за 2000 г.

13. Урвалов электронного телевидения. Газета «Физика», № 4 за 2002 г.

14. Федотов схемы О. Лоджа, , Г. Маркони. Газета «Физика», № 4 за 2001 г.

15. Физика. Энциклопедия для детей. Том 16. М., «Аванта+». 2000.

16. Internet. Путешествие по всемирной компьютерной сети. М., «Слово». 1998.

17. У истоков радиолокации в СССР. М., “Советское радио”. 1977.

18. Мультимедиа и виртуальные миры. М., «Слово». 1997.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие … 2

Из истории средств связи … 3

Классификация связи … 5

Сигнальная связь … 6

Физические основы электросвязи … 7

Проводная связь … 7

Телеграфная связь … 8

Телефонная связь … 10

Телекодовая связь … 12

Интернет … 12

Оптическая (лазерная) связь … 14

Факсимильная связь … 14

Радиосвязь … 15

Радиорелейная связь … 17

Тропосферная связь … 17

Ионосферная радиосвязь … 17

Метеорная радиосвязь … 17

Космическая связь … 18

Радиолокация … 18

Телевизионная связь … 21

Видеотелефонная связь … 24

Фельдъегерско-почтовая связь … 24

Качество связи … 25

Перспективы развития связи … 25

Литература … 26

Ответственная за выпуск:

Компьютерная верстка: Пресс Борис