СОДЕРЖАНИЕ

I. Модель психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования

· Проблема профессионального развития педагога в современной теории психологии 5

· Необходимость профессионального развития педагога дополнительного образования 6

· Модель работы психологической службы Дома детского творчества им. В. Дубинина 8

· Основные подходы к понятию психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования.............................................................. 9

· Пути реализации модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования............................................................... 10

· Педагогическая позиция и стадии ее развития................................................... 12

· Диагностика педагогической позиции........................................................... 13

· Основные формы работы по психологическому сопровождению процесса становления педагогической позиции.................................................................................... 17

· Структурно-уровневая модель профессиональной компетентности педагога дополнительного образования ......................................................................................................... 19

· Система реализации технологической модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования............. 21

· Влияние коллектива на профессиональное развитие педагога дополнительного образования...................................................................................................................................... 22

· Оценка результативности модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования................................................. 24

· Качественный анализ динамики профессионального развития педагога дополнительного образования в условиях его системно-целевого психологического сопровождения 25

· Литература.................................................................................................................. 29

II. Психологическое сопровождение взаимодействия Дома детского творчества с семьей. Научно-методическая разработка

· Пояснительная записка............................................................................................. 30

· Схема взаимодействия педагогического коллектива и родителей в ДДТ им. Дубинина 34

· План проведения педагогического совета.............................................................. 34

· Методические рекомендации для педагогов по сотрудничеству с различными категориями родителей ................................................................................................................... 36

· Трудный возраст, легкий возраст…Памятка по возрастным особенностям для педагогов и родителей................................................................................................................... 37

· Родительский абонемент.......................................................................................... 38

· Готов ли Ваш ребенок к школе? Тест для родителей на социально-психологическую готовность ребенка к школе......................................................................................................... 40

· Знаете ли Вы своего ребенка? Тест для родителей на определение психотипа ребенка 41

· Материалы газеты «Дом для творчества»

– Планы номеров – спецвыпусков для родителей........................................... 45

– Словарик для хороших родителей................................................................... 47

– Берегите мальчиков! ......................................................................................... 48

– Хорошее образование и здоровый ребенок – это совместимо? ................... 50

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема профессионального развития педагога

в современной теории психологии

Сегодняшняя ситуация в отношении повышения эффективности педагогического труда характеризуется наукой, как пародоксальная\19\: с одной стороны, огромное количество исследований, так или иначе связанных с изучением учительской профессии, а с другой, нерешенность важнейших проблем практики педагогического труда, подготовки учителей, повышения их квалификации.

Содержательные исследования известных педагогических психологов: , , и других посвящены изучению характерных особенностей деятельности, общения, педагогического мастерства, способностей, т. е. изучению феноменологии педагогического труда.

Последние работы , , и других открывают новую перспективу изучения труда учителя. Эти исследования подготовили переход от «фрагментарного и статического» рассмотрения педагогической деятельности к пониманию педагогического труда как «целостной и развивающейся» психической реальности.

В свою очередь в новой работе \19\ всесторонне анализируется позитивная динамика развития личности учителя, подробно рассматриваются мотивационные, эмоциональные, поведенческие аспекты ее становления. Сформулированная автором психологическая концепция профессионального развития учителя близка к нашему пониманию профессионального развития педагога дополнительного образования. Это представление о профессиональном развитии педагога, не сводимое ни к процессуальным, ни к деятельностным характеристикам: «Мы понимаем профессиональное развитие учителя и как рост, становление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но главное - это активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности» \19 стр.9\.

Психологи отмечают \32\ профессиональное развитие способствует предотвращению и преодолению таких негативных явлений, как «педагогические кризисы», «педагогическое истощение», профессиональная стагнация и стериотипизация учительского сознания, что ставит проблему профессионального развития в ряд наиболее актуальных проблем педагогической практики.

Следует отметить, во всех работах речь идет о педагоге - школьном учителе. Однако, пока нет ни одного специального исследования, посвященного личности педагога дополнительного образования. В то время как система дополнительного образования имеет свои особенности и уже существует понятие «педагогика дополнительного образования».

Необходимость профессионального развития

педагога дополнительного образования

Необходимость обеспечения профессионального развития педагога дополнительного образования обусловлена многими особенностями системы дополнительного образования.

Данная система на протяжении последнего десятилетия являлась инновационной образовательной системой, так как учреждения дополнительного образования получили свой нынешний статус лишь в 1991 году.

Сегодня, когда дополнительное образование названо зоной ближайшего развития образования России \3\, завершен первый этап теоретической и практической разработки проблем системы дополнительного образования. Нам, как учреждению дополнительного образования детей, удалось, став в полной мере учреждением образовательного типа, сохранить все лучшее, накопленное внешкольными учреждениями досугового типа. Прежде всего, это стиль взаимоотношений в системе «педагог - ребенок», где никогда не превалировала авторитарная парадигма.

В Доме детского творчества им. В. Дубинина активно проводится поисковая, научно-практическая работа. Основной парадигмой обучения и воспитания в нашем Доме стал личностно созидающий подход, теоретически обоснованный научным руководителем учреждения \25\. Авторитарная педагогика, построенная на приоритете учителя над учеником — педагогика вчерашнего дня, но и другой полюс — приоритет ученика во всем и всегда — не дает эффективного педагогического результата. Личностно созидающая педагогика отрицая «педагогику приоритетов», подчеркивает роль личности педагога в развитии ребенка, предлагает ему занять активную созидательную позицию в развитии, как ребенка, так и себя самого. Ведь, никто не отрицает, что педагогическая профессия - это профессия личностная и профессиональное развитие педагога неотделимо от личностного. А значит в решении проблемы профессионального развития необходимо участие психологов.

Проблема профессионального развития, несомненно, актуальна для

образования в целом. В анализе материалов экспертного опроса

педагогов школ и дошкольных учреждений Новосибирска,

проведенном Городским Центром Развития образования обозначена

следующая проблема: «отсутствует осознание внутренних ресурсов,

прежде всего кадровых, которое ведет к недооценке накопленного

учреждениями потенциала и поиску ресурсов извне» \31\. Управленцы

и педагоги, отмечая как значимое кадры, в тоже время ставят на одно из

последних мест необходимость их профессионального развития.

Считаем, что на всех уровнях системы дополнительного образования осознание значимости личности педагога и, следовательно, осознание необходимости его непрерывного профессионального развития происходит быстрее. Предоставленная ребенку возможность свободного входа и выхода из образовательного процесса на любом его этапе уже сама по себе гуманизирует взаимоотношения в системе «педагог - ребенок», ставит педагога перед необходимостью серьезной работы с мотивацией, что также требует постоянного наращивания профессионализма. Кроме того, педагог дополнительного образования постоянно работает в области творчества, с творческими проявлениями ребенка, для чего также необходима достаточно высокая психолого-педагогическая компетентность.

Значимым является и то, что дополнительное образование призвано оперативно реагировать на изменяющиеся потребности социума. Так в Доме детского творчества в настоящее время реализуется Концепция устойчивого развития ( гг.). Основная идея устойчивого развития – постоянное развитие при сохранении позитивного опыта. Ядом такого развития является педагогический коллектив, его внутренний потенциал и способность к саморазвитию.

Весь комплекс перечисленных проблем обосновывает, по нашему мнению, психологическое сопровождение профессионального развития педагога дополнительного образования как основную целевую задачу психологической службы Дома творчества им. В. Дубинина.

Модель работы психологической службы

Дома детского творчества им. В. Дубинина

Документы Министерства образования России предусматривают возможность существования различных моделей работы психолога в образовании, выбор же модели определяется, главным образом, «профессиональной позицией психолога с одной стороны и позицией администрации - с другой».

Одна из предлагаемых моделей включает в себя работу психолога с содержанием и способами профессиональной деятельности педагога. В этом случае целью становится скоординированное влияние на профессиональное сознание педагогов и администрации образовательного учреждения в направлении формирования целостной педагогической позиции. Такой подход к модели работы психолога в образовании в полной мере согласуется с нашими методико-теоретическими представлениями и формируемой системой работы психологической службы ДДТ им. В. Дубинина. Именно поэтому, в концепции деятельности психологической службы нашего Дома творчества, разработанной еще в 1996 году, было обозначено: «Адресатом психологической службы являются педагоги, родители, дети. Приоритет работы психологов распределяется именно в указанном порядке».

Следует отметить что, по нашему мнению, это наиболее приемлемая в настоящее время модель для системы дополнительного образования не только в содержательном, но и в организационном плане. Малочисленные по составу психологические службы не способны оказать сколько-нибудь значительного влияния на образовательный процесс крупных учреждений, сделав своим приоритетом непосредственную работу с детьми. Так, например, в нашем Доме творчества более 5-и тысяч воспитанников, учебный процесс организован на 17 площадках, а в психологической службе работают только 2 психолога. Несомненно, в данных условиях психологи не могут непосредственно оказывать сколько-нибудь существенное влияние на каждого отдельного ребенка; образовательный процесс в большей мере опосредуется деятельностью педагогов, вернее, системой, продуманной психологической работы с ними. Для эффективного решения проблемы непрерывного профессионального образования педагогов необходимо сформировать в коллективе целый ряд психолого-педагогических предпосылок, важнейшими из которых, на наш взгляд, являются:

· формирование отношения к непрерывному профессиональному росту как приоритетной ценности;

· создание объективных организационно-педагогических и психологических условий для раскрытия творческой индивидуальности педагогов;

· последовательная реализация системно-целевого подхода в диагностики и непрерывном наращивании профессионализма всех участников процесса воспитания и образования.

Решение перечисленных задач возможно только при объединении усилий. Психологическая служба Дома творчества работает интегрировано с другими службами и структурными подразделениями. Психологи принимают непосредственное участие в работе органов управления, общественных, научных и методических советов. Поэтому идея непрерывного профессионального развития педагогов в ДДТ им. В. Дубинина пронизывает все формы взаимодействия коллектива.

Таким образом, указанные особенности модели деятельности психологической службы и ДДТ в целом являются условиями, способствующими успешной реализации системы психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования.

Основные подходы к понятию психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования

Организация системы психологического сопровождения непрерывного профессионального развития педагога невозможна без определения основных понятий проблемы профессионального развития. И, прежде всего, необходимо было ответить на вопросы: что развивается (объект развития)? как осуществляется развитие (движущие силы, механизмы и условия)? То есть определить параметры профессионального развития.

Изучение литературы, анализ предварительных результатов опытно-поисковой практической работы позволили нам выделить в качестве объектов развития следующие интегральные характеристики личности: педагогическая позиция и профессиональная компетентность. Таким образом, в нашем понимании, психологическое сопровождение профессионального развития педагога дополнительного образования это:

1) содействие развитию и становлению педагогической позиции,

2) поддержка педагога в непрерывном наращивании

профессиональной компетентности.

Преставление о психологическом сопровождении обычно связывают

с технологическим подходом. Термины «психологическое сопровождение образовательного процесса», «психологический статус ученика» и др. введены в употребление и наполнены конкретным содержанием теоретиком и практиком школьной психологии. Именно она является автором технологической концепции построения школьной психологической службы. Разработанность технологической цепочки психологического сопровождения ученика (алгоритмичность, регулярность, стандартизованность процедуры, предсказуемость результатов) позволила в значительной мере оптимизировать работу школьных психологических служб.

Однако, последнее время появляются работы, где отмечаются определенные ограничения технологичности. Так, например, в своей статье \16\ замечает: в организации образовательного процесса учение - технологично, воспитание же технологизировать невозможно, так как формирование ценностной ориентации и некоторые другие процессы становления и развития личности нельзя ввести в рамки циклично повторяющихся алгоритмических процессов, ибо это будет «псевдотехнологично». Позиция автора совпадает с нашими убеждениями, сформировавшимися в процессе практической работы.

Так, приступая к разработке проблемы профессионального развития педагога дополнительного образования, мы ставили задачу создания технологии. Однако, в процессе работы пришли к выводу: деятельность психологической службы, направленная на наращивание профессиональной компетентности можно организовать по технологическому принципу, полностью же технологизировать процесс становления педагогической позиции невозможно. Именно поэтому мы описываем не технологию, а модель психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования.

Пути реализации модели психологического

сопровождения профессионального развития

педагога дополнительного образования

Можно выделить следующие основные пути реализации модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования:

• информирование,

• тренинг,

• организация жизнедеятельности.

Так, информирование, в нашем понимании, это не лекционное психологическое просвещение по тем или иным вопросам. Главный принцип информирования - проработка психологической информации через интроспекцию. Отсюда, первый этап работы с психологической информацией - самотестирование, самоанализ, сопровождающие их индивидуальные и групповые консультации. Как следствие, у педагогов ДДТ исходно формируется мотивационная готовность к изучению тех или иных психических процессов и механизмов.

Следующий этап – определение ключевой теоретической проблемы на длительный срок. Мы работаем над одной проблемой в течение года или даже полутора лет (освоены, к примеру, темы «Типоведение», «Психические защиты», «Оценивание», «Мотивация», «Психология семьи» и др.). При таком подходе психологическая информация становится не только знанием, но, прежде всего, частью процесса самоосознания, она становится личностно значимой.

В создаваемое психологом информационное пространство входят также диагностика и тренинговые занятия. Отметим, что, не проводя классических групповых тренингов (исключение составляют тренинги саморегуляции), мы активно используем в своей работе отдельные тренинговые методики в занятиях по самой разнообразной психолого-педагогической тематике («Педагогическое общение», «Язык жеста», «Развитие творческого мышления» и другие).

Наконец, организация жизнедеятельности, по нашему мнению, это, прежде всего, создание ценностных установок и эмоционально благоприятной атмосферы, способствующей профессиональному развитию педагога. Подробнее эта проблема рассматривается в разделе «Влияние коллектива на профессиональное развитие педагога дополнительного образования».

Следует отметить, что работа с психологической тематикой осуществляется одновременно в самых разных аспектах: на теоретических семинарах, тренинговых занятиях, психолого-педагогических советах, педагогических совещаниях, в процессе освоения педагогами адекватных методик диагностики детей, создания методических материалов для педагогов, подготовки и выпуска печатной продукции, работа над психологическими основами авторских программ. Таким образом, психологическая составляющая становится реальной, а не декларируемой частью педагогической деятельности каждого педагога и всего коллектива в целом.

Педагогическая позиция и стадии ее развития

Педагогическая позиция определяется нами как профессионально-значимое качество личности, которое занимает центральное место в структуре личности педагога и определяет систему эмоционально-ценностных отношений в педагогической деятельности и общении. Согласно концепции /1/, педагогическая позиция проходит в своем становлении определенные стадии.

Первая стадия заключается в адаптации личности к новой системе взаимоотношений. У личности, как известно, должны быть удовлетворены базовые социальные потребности, тогда деятельность в группе будет продуктивной. На первой стадии смыслом педагогической деятельности является собственная личность педагога. Он заинтересован в том, чтобы быть принятым, чтобы получить удовлетворяющий его статус в системе отношений. Причем самоутверждение значимо не только, а точнее говоря не столько среди детей, сколько среди коллег. Личность, способная самоутвердиться адекватными способами, переходит на следующую стадию становления своей педагогической позиции. Однако, человек с глубокими внутриличностными конфликтами, с низкой самооценкой, с негативными социальными установками, с гипертрофированными психическими защитами находит в педагогической деятельности способ защитить свои деструктивные личностные конструкции. Он фактически не способен двигаться дальше этой стадии в своем росте.

Смыслом второй стадии становления педагогической позиции является предметная деятельность. На этой стадии идет освоение педагогом структуры деятельности, он совершенствует методику работы, увеличивается техническая оснащенность педагогического процесса, накапливается методический арсенал. Надо заметить, что система образования (ориентация на выполнение программы, создание технологии) стимулирует педагогов на совершенствование именно этой сферы педагогической деятельности. Поэтому большинство педагогов не идут в развитии своей педагогической позиции дальше этого уровня без особых условий стимуляции их дальнейшего роста.

В том случае, если личность характеризуется позитивной Я-концепцией, является самодостаточной, отличается высоким уровнем креативности и высокой компетентностью в предметной деятельности, она переходит на третью стадию становления педагогической позиции. Кроме собственного личностного потенциала, условием роста может являться также специальная система в учреждении образования, которая создает условия для личностного и профессионального роста педагога. На этой стадии смыслом профессиональной деятельности становится собственно ребенок, его развитие.

Педагог с такой педагогической позицией фактически является носителем гуманистических установок. Он принимает ребенка таким, каков он есть, предметная деятельность становится для него не самоцелью, а средством развития ребенка. Такой педагог оценивает успехи ребенка не по степени усвоения программы, а по позитивным изменениям в личности.

Диагностика педагогической позиции

Диагностика педагогической позиции - составная часть работы по психологической поддержке процесса профессионального развития педагога. Нет методик, однозначно определяющих педагогическую позицию, так как это сложное образование, в основе которого лежат личностные особенности человека. Поэтому педагогическая позиция диагностируется, опосредовано, используется комплекс методов. Используемые тестовые методики, снимают показатели по отдельным свойствам личности.

Как самые существенные, выделяем следующие свойства личности, влияющие на становление педагогической позиции:

♦ психотипические особенности личности;

♦ систему психических защит личности;

♦ ценностные ориентации в системе отношений личности.

Мы подходим к анализу психотипа диалектически. Как известно, в личности потенциально заложены противоположные функции, однако в своем проявлении они проходят определенную стадиальность. Особенности отношений, структура деятельности, система формальных требований и ряд других внешних факторов провоцируют проявление тех или иных психотипических свойств. Особенно зависимыми от внешних факторов являются люди, попадающие по шкале распределения значений в средний диапазон. Сложная групповая деятельность тогда дает максимальный результат при минимальных психологических издержках, когда в группе объединены люди различных психотипов. В этом случае каждый находит свое место в структуре деятельности и системе отношений, достигает комфортного положения. А это, как было сказано выше, является условием для развития педагогической позиции. Таким образом, общая картина представленности психотипов в коллективе дает возможность создавать и корректировать условия, способствующие развитию педагогической позиции.

Диагностика психотипов проводится по методике Кейрси \21\. Методика предназначена для определения психологического типа личности, создана на основе известной методики Майерс — Бриггс, перевод и адаптация Овчинникова. Опросник Кейрси состоит из 70 вопросов, каждый из которых имеет два варианта ответа. В результате определяются психологические типы, характеризующиеся устойчивостью и фундаментальностью входящих в них свойств. Выявляются следующие типы: сенсорно - воспринимающий (СВ), сенсорно - оценивающий (СО), интуитивно - воспринимающий (НЧ), интуитивно мыслительный (НМ).

Ниже, в таблице 1, представлены данные распределения психотипов в коллективе, полученные в результате обследования 43 педагогов ДДТ. Для сравнения приведены данные, полученные с помощью той же методики, в коллективах новосибирских школ и дошкольных учреждений. Картина распределения психотипов свидетельствует о создании условий для максимального развития всех психотипов. Так, преобладание СО говорит о том, что в коллективе складываются формальные, жестко оценивающие взаимоотношения, провоцирующие развитие соответствующих психотипических свойств. Преобладание НЧ говорит о преобладании эмоциональности, которая в свою очередь может провоцировать на конфликтность. Таким образом, равномерное распределение СО и НЧ в нашем коллективе – благоприятный фактор. Обращает внимание высокое значение НМ в распределении психотипов в коллективе Дома творчества, что как по данным исследований \21\ и по результатам приведенных сравнительных данных не является типичным для педагогических коллективов. Психотип НМ сочетает в себе черты необходимые для анализа, осознания и обобщения опыта своей деятельности, включения в инновационные процессы развития.

Таблица 1

Соотношение распределения психотипов в педагогических коллективах

|

Учреждение |

СВ |

СО |

НЧ |

НМ |

|

ДДТ |

2% |

42% |

42% |

14% |

|

Школа «А» |

2% |

62% |

36% |

- |

|

Школа «В» |

5% |

42% |

50% |

3% |

|

Д/с «С» |

12% |

41% |

41% |

6% |

|

Д/с «Д» |

6% |

42% |

47% |

5% |

Для диагностики механизмов защиты «Я» используем русскоязычный вариант (, 1991) методики Келлермана-Плучека «Психические защиты» \24\. Имеются сведения о достаточно высокой валидности и надежности опросника, стандартизация проводилась на различных группах, собраны нормативные данные русскоязычного варианта \9\. Методика состоит из 97 утверждений, требующих ответа по типу «верно — неверно». Измеряются 8 видов защитных механизмов: вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, реактивное образование, проекция, интеллектуализация (рационализация) и регрессия. Данные о типах защит учитываются при организации психологической работы, направленной на становление педагогической позиции, позволяют придать ей выражено личностный характер.

Для диагностики ценностной ориентации в системе отношений личности используем методику «Пять качеств» Филонова \21\. В методике «Пять качеств» испытуемый должен последовательно выполнить несколько заданий: назвать (письменно) пять качеств известного ему человека, которому он симпатизирует, не симпатизирует, к которому относится нейтрально, качества, которые он считает своими сильными и слабыми сторонами. Стандартизированная процедура (последовательность выполнения заданий, инструкция) позволяет осуществлять анализ, который заключается в сопоставлении индивидуальных данных с групповым тезаурусом и данные каждой шкалы с индивидуальным тезаурусом качеств личности. Данная методика относится к методикам, которые в косвенной форме ставят вопрос о ценностях, об установках в отношении себя и других. В контексте интереса к качествам, в которых просматривается педагогическая позиция, мы особо обращали внимание на сравнение качеств, ожидаемых от других, и качеств, предлагаемых другим. Обследование 30 членов коллектива показало, что нет большого расхождения между двумя этими группами качеств. Само по себе такое совпадение является крайне редким, о чем свидетельствует как литература, так и наши исследования. В таблице даны сравнительные данные по группе педагогов нашего дома творчества, группе студентов ОЗО НГПУ (педагоги разных специальностей) и слушателей курсов НИПКиПРО (социальные педагоги). Сравнение, таким образом, проведено на одной профессиональной группе. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение качеств, ожидаемых от других, и качеств, предлагаемых другим

|

Группа |

Качества, ожидаемые от других |

Качества, предлагаемые другим |

|

Педагоги ДДТ |

Доброта Профессионализм Понимание Любовь Работоспособность |

Доброта Профессионализм Понимание Ответственность Способность к творчеству |

|

Студенты ОЗО НГПУ |

Доброта Понимание Порядочность Трудолюбие ум |

Ум Решительность Общительность Работоспособность Выдержанность |

|

Социальные педагоги НИПКиПРО |

Доброта Дружелюбие Образованность Уважение к другим Справедливость |

Организованность Работоспособность Честность Скромность Аккуратность |

Интерес также представляет анализ качеств, которые респонденты называют в качестве тех, которые типичны для «среднего» человека. У педагогов нашего Дома творчества из 102-х названных качеств 27 можно отнести к отрицательным (к ним мы также относили такие как  «средний уровень знаний», «категоричность»). Остальные же можно с уверенностью отнести к положительным качествам личности. Это свидетельствует об общей положительной установке к другим. Из 30 обследованных только 4 анкеты содержат по этой графе перечень пяти отрицательных качеств. Для сравнения данные по студентам: из 42 обследованных 24 человек дали по этой графе перечень только отрицательных качеств. Из 26 социальных педагогов НИПКиПРО перечень только отрицательных качеств дали 17 человек. Данные представлены в таблице 3.

«средний уровень знаний», «категоричность»). Остальные же можно с уверенностью отнести к положительным качествам личности. Это свидетельствует об общей положительной установке к другим. Из 30 обследованных только 4 анкеты содержат по этой графе перечень пяти отрицательных качеств. Для сравнения данные по студентам: из 42 обследованных 24 человек дали по этой графе перечень только отрицательных качеств. Из 26 социальных педагогов НИПКиПРО перечень только отрицательных качеств дали 17 человек. Данные представлены в таблице 3.

Педагогическая позиция проявляется как во внутриличностном, так и во внешнем деятельностно-практическом плане. Именно поэтому мы используем такие методы диагностики педагогической позиции, как наблюдение, анализ документов, в частности образовательных программ, опросы, беседы.

Начата работа по разработке алгоритма наблюдения, по поведенческим признакам позволяющего диагностировать уровень сформированности педагогической позиции. Подобные алгоритмы наблюдения уже сегодня апробируются в учреждении. Например, с алгоритмом наблюдения по вербальным проявлениям, направленным на диагностику психо-социальной готовности ребенка к школе активно работают педагоги Центра развития дошкольников. Совместная работа с педагогами позволила нам сделать следующий вывод: принятие педагогом предлагаемого метода работы - признак достаточно развитой педагогической позиции. Замечено также, что включение педагога в процесс «научного наблюдения» \5\ позитивно влияет на развитие педагогической позиции, так как оценочная позиция меняется на исследовательскую.

Исследовательская позиция это особое качество профессионального мышления современного педагога дополнительного образования, позволяющее ему быть более последовательным и успешным в наращивании своего профессионализма \ 8 \.

Таблица 3

Выделение отрицательных качеств (сравнительные данные)

|

Группа |

Педагоги ДДТ |

Студенты НГПУ |

Соц. педагоги НИПКиПРО | |

|

Число участников |

30 |

42 |

26 | |

|

Назвали только отрицательные качества |

Абсолютное число |

4 |

24 |

17 |

|

% |

13,3% |

57,7% |

65,4% |

Основные формы работы

по психологическому сопровождению

процесса становления педагогической позиции

Система психологического сопровождения процесса становления педагогической позиции включает в себя индивидуальные и групповые формы работы.

Работа в малых группах - традиционная форма профессионально-образовательного взаимодействия коллектива. Именно через работу в малых группах происходит обсуждение и изучение актуальных проблем, идет выработка коллективного мнения, решаются другие задачи творческого характера.

Важно отметить, что группы формируются по самому различному основанию: по функциональной и организационной принадлежности, по квалификации, по стажу и опыту работы, по желанию, по интересу к определенной проблеме, по результатам диагностики, например, по психотипу. Как следствие постоянного профессионального ориентированного взаимодействия с разными людьми у педагогов-новичков быстрей происходит адаптация в коллективе. Такие педагоги имеют возможность быстрей и успешней пройти стадию самоутверждения путем развития своей собственной педагогической позиции.

Группы чаще всего формируются для решения определенной целевой задачи, требующей выработки коллективного мнения, его формулировки и предметного воплощения.

Последовательное прохождение через все стадии формирования группового мнения (выявление и изучение индивидуальных мнений, выработка суждений, обобщение и объединение мнений), способствует формированию групповой педагогической позиции, развитию индивидуальной и групповой рефлексии, обмену ценностями, мотивами и др. Все вышеперечисленное, в свою очередь, ускоряет процесс становления и развития профессиональной педагогической позиции всего коллектива.

Ведущей формой индивидуальной работы является консультирование и диагностика, как составная часть консультирования. Цель консультирования - помочь педагогу в осознании своего личностного потенциала, существующих проблем, поддержать в поиске их оптимального решения.

Оперативная диагностика, осуществляемая, в ходе консультирования, помогает получить дополнительную информацию, подтвердить наличие проблемы, а также, оценить изменения, происходящие с клиентом в процессе консультирования. В зависимости от избираемой задачи применяются различные психодиагностические методики. На сегодняшний день служба использует в работе с педагогами следующие сертифицированные методики: цветовой тест М. Люшера, факторный личностный опросник «Кет», методику исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда, тест юмористических фраз и др. Инструментальное оснащение психологической службы играет важную роль в создании и совершенствовании системы психологического сопровождения процесса становления педагогической позиции конкретного педагога и педагогического коллектива в целом.

Сегодняшним, нашим убеждением является также и то, что содействовать, становлению гуманистически ориентированной педагогической позиции можно только создав вокруг педагога истинно гуманистическую систему отношений, поддерживающую его профессиональный рост. Это касается не только организации жизнедеятельности коллектива в целом, но и взаимоотношений педагога и психолога. Так, считаем обязательным согласие педагога на работу психолога с ним и его детским коллективам. При этом за педагогом остается право отказаться от взаимодействия с психологом на любом этапе совместной деятельности.

Обобщая, изложение назовем следующие основные принципы психологического сопровождения профессиональной деятельности педагога дополнительного образования, определяющие выбор форм и методов работы психологов:

· в основе профессионального роста педагога лежит его личностное развитие;

· личностный рост зависит от способности адекватно принимать психологическую информацию и развивать на ее основе самосознание, самопринятие и принятие других;

· главной составляющей системы развития профессиональной деятельности является рефлексия и, как следствие ее формируется, развитая педагогическая позиция, предполагающая, прежде всего, направленность на ребенка;

· взаимоотношения психолога и педагога строятся на основе добровольного сотрудничества.

Структурно-уровневая модель профессиональной

компетентности педагога дополнительного образования

В психологии общепринята точка зрения, согласно которой понятие «компетентность» включает знания, умения, навыки, а также способы выполнения деятельности. В тоже время ставится под сомнение приоритетность знаний относящихся собственно к предмету обучения, подчеркивается: педагогу необходим комплекс педагогических знаний, умений и навыков. Дополнительное образование развивается в условиях отсутствия системы профессиональной подготовки кадров. В педагогику дополнительного образования на сегодняшний день приходят люди из различных сфер деятельности, с различной профессиональной подготовкой, подавляющее большинство не имеет педагогического образования. В этих условиях на одно из первых мест в ряду задач, стоящих перед психологической службой, и другими вспомогательными службами встает задача поддержки педагога в приобретении им практико-ориентированных психологических знаний.

Изучение специальной литературы, практическая работа в педагогическом коллективе позволили нам выделить следующую структуру развития профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования:

· Психологический уровень - предполагает компетентность в области развития личности ребенка.

· Педагогический уровень - предполагает знание логики выстраивания воспитательных и обучающих взаимоотношений.

· Методический уровень означает мастерство педагога в выборе адекватных средств, форм и методов для решения воспитательных и образовательных задач.

· Предметно-практический уровень - знание своей предметной области.

Работа психолога по названным уровням составляет сущность тактического основания реализуемой технологической модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования. В стратегическом плане своеобразным рабочим ориентиром является профессиограмма педагога дополнительного образования, которую мы обозначили как личностно-профессиональный портрет педагога дополнительного образования. Профессиограмма разработана по результатам коллективной работы педагогов на общих и малых педагогических советах Дома творчества. Задана достаточно высокая планка необходимых профессиональных знаний и умений, требующая постоянного повышения уровня профессиональной квалификации педагогов.

Таким образом, в структуре профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования нашего Дома творчества мы выделили содержательную горизонталь и квалификационную вертикаль (см. схему 1).

Схема 1.

Структура профессиональной компетентности

|

Квалификац. уровень |

Содержательный уровень профессиональной компетентности | ||||

|

1. психологическая |

2. педагогическая |

3. методическая |

4. предм.-практич. | ||

|

1. Начальный |

1.1 |

2.1 |

3 1 |

4.1 | |

|

2. Вторая квалифик. категория |

категорийный |

1.2 |

2.2 |

3.2 |

4.2 |

|

3. Первая квалифик. категория |

1.3 |

2.3 |

3.3 |

4.3 | |

|

4. Высшая квалифик. категория |

1.4 |

2.4 |

3.4 |

4.4 |

Система реализации технологической модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования

Реализуемая модель включает в себя комплекс модульно-целевых программ:

Целевая программа «Профессионал» предназначена для педагогов различной профессиональной компетенции и квалификации и обслуживает следующие содержательные уровни \ см. схему 1\ : 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4. Одна из задач психолога - формирование единого аппарата психолого-педагогических понятий, единого «языка», без которого невозможно адекватное взаимодействие внутри образовательного пространства. Занятия проходят дифференцированно для педагогов второй, первой и высшей категории. В работе психолога с педагогами второй и первой категории считаем важным, не только дать систему психолого-педагогических знаний, но, и, пожалуй, главное - помочь осознать «свою» теорию, определяющую суть его педагогической деятельности. В работе с педагогами высшей категории преобладают индивидуальные формы работы, так как данную категорию педагогов отличает способность к системному анализу своей деятельности, достаточно развитая педагогическая рефлексия. Педагоги высшей категории в большинстве своем могут самостоятельно сформулировать запрос к психологу, определить область деятельности, где им необходима психологическая поддержка.

Целевая программа «Старт» призвана помочь педагогам-новичкам на уровнях: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Задача психолога в реализации данной программы помочь адаптироваться к высоким требованиям, предъявляемым учреждением, которое работает в режиме развития. Помочь в осознании специфики дополнительного образования.

Целевая программа «Педагогическая команда» создана для отдельных категорий работников - методистов, руководителей структурных подразделений. Задача психолога способствовать сплочению названных категорий педагогических работников для повышения эффективности решения стоящих перед ними проблем, а так же помочь в приобретении специальных знаний из области психологии управления, умения работать с аудиторией и т. д.

Все перечисленные программы комплексные в их реализации участвуют психологическая, методическая службы, управленцы, опытные педагоги.

Целевая программа «Радуга творчества» предназначена для наращивания профессионализма в специально-предметной области и следующие обслуживает уровни: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Ведущие этой программы методисты по отдельным направлениям творческой деятельности - техническое творчество, музыка, художественное творчество, спорт и т. д. Задача психолога помочь методисту выстроить обучение с учетом специального профессионального опыта, который в значительной мере обуславливает индивидуальный стиль овладения знаниям. Так, например, технические профессии развивают высокую ориентацию на предметное содержание курса, на практическую направленность рекомендаций. Для педагогов занимающихся художественным творчеством характерна нестандартность, дивергентность мышления и восприятие любой информации улучшается при использовании такого приема, как включенность эмоционального опыта и т. д.

Ежегодно одна из программ посвящена проблеме, являющейся приоритетной для учреждения. Организационной формой реализации комплекса модульно-целевых программ является кафедра педагогического мастерства. Кафедра работает два раза в месяц, кроме того, в начале и конце учебного года проходит Кадровая и Установочная недели. Для постквалификационной работы педагогов первой и высшей квалификационной категории создан научно-аналитический центр «Авторская программа».

Отработанная система психологической поддержки органично включена во всю систему жизнедеятельности педагогического и детского коллективов. Идеи непрерывного профессионального развития, как уже отмечалось, подчинены все формы взаимодействия педагогов.

Влияние коллектива на профессиональное развитие педагога дополнительного образования

Многие исследователи педагогического коллектива, как социально-психологической общности людей \6\ отмечают несомненное влияние педагогического коллектива на личностное и профессиональное развитие педагога и как основной фактор влияния называют психологический климат.

В научной литературе употребляются различные термины, описывающие те же явления, что и психологический климат: «социально-психологический климат», «психологический настрой», «психологическая атмосфера», «социально-психологическая обстановка» и др. Однако большинство исследователей считает, что важнее иметь единство взглядов на сущность явления, чем спорить о его названии.

Под психологическим климатом принято понимать эмоционально-психологический настрой коллектива, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения членов коллектива, определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами \1\.

В качестве дополнительных характеристик благоприятного психологического климата можно назвать единство ценностных установок, наличие дружеских связей, отсутствие неприятия людьми друг друга, способность в критических ситуациях согласовывать свои действия.

Исследования показывают \1 \, что психологический климат в группе взаимно зависит от оценок и самооценок: чем лучше психологический климат в коллективе, тем выше оценивают друг друга члены коллектива; чем выше люди оценивают друг друга, тем выше самооценки и наоборот. Таким образом, благоприятный психологический климат является условием профессионального развития педагога и одновременно показателем такого развития.

Для оценки динамики психологического климата мы используем тест «Психологический климат», разработанный кафедрой психологии Казанского педагогического института \23\. Тест содержит 18 показателей психологического климата, выражающих полярные качества (безответственность - ответственность, равнодушие - увлеченность и т. д.) Качества разделены на три группы деловые, творческие, эмоционально-психологические. Между полярными качествами помещается числовая шкала, содержащая 9 чисел. Фиксация данных в числовых значениях удобна для последующего учета результатов и статистической обработки данных исследования. Числовые формы представления результатов переводятся в стандартизованные шкальные оценки от 0 до 4. Мониторинг динамики психологического климата по данной методике проводился с 1999 года 1 раз в 2 года.

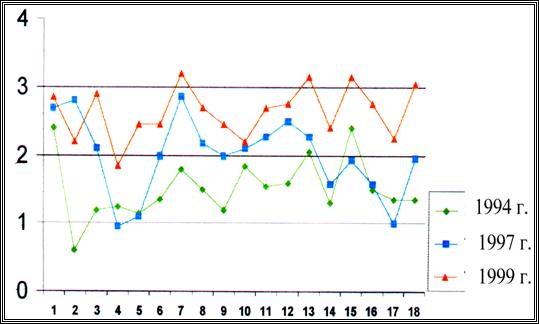

Динамика результатов позитивная по всем показателям представлена в графике 1. Полученные данные говорят об улучшение психологического климата и высокой удовлетворенности членов коллектива.

График 1

Динамика психологического климата в коллективе ДДТ им. В. Дубинина

|

![]()

Примечание

• по оси абсцисс - параметры оценки психологического климата согласно тесту «Психологический климат»

• по оси ординат - средние шкальные оценки

Оценка результативности модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования

Для оценки результативности модели психологического сопровождения профессионального развития педагога дополнительного образования используются следующие критерии и показатели:

1. Способность педагога к разработке авторской программы, созданию технологии; способность проявляется в наличии следующего комплекса основных знаний, умений, профессионально ориентированного опыта:

· профильность психологических знаний, рассматриваемая как нацеленность на решение определенной педагогической задачи;

· проективность, критичность и технологичность профессионально-педагогического мышления;

· освоение «психологического языка»;

· умение самостоятельно ориентироваться в психолого-педагогической литературе.

2. Результаты психологической и психолого-педагогической диагностики.

3. Повышение надежности получения прогнозируемых воспитательно-образовательных результатов в работе с детьми, что подтверждается высокими творческими достижениями коллективов и отдельных воспитанников.

4. Выступления педагогов на семинарах, конференциях, педагогических чтений, стажерских площадках различного уровня.

5. Успешное прохождение педагогами аттестационных процедур.

6. Принятие психолога в педагогическом коллективе, которое можно отследить по следующим показателям:

· добровольное участие педагогов в мероприятиях, организованных психологом;

· количество обращений к психологу;

· долговременность сотрудничества конкретного педагога с психологом, стремление к разнообразному общению, доверие.

Качественный анализ динамики профессионального развития педагога дополнительного образования в условиях его системно-целевого психологического сопровождения

Проблема отслеживания профессионального развития педагога дополнительного образования значима, как для подтверждения эффективности выбранной стратегии, так и для более точного простаивания тактических шагов в индивидуальной и групповой работе с педагогами на пути к намеченному результату. Результат, как известно, воплощенная цель. Целью же психологического сопровождения профессионального развития педагога, как отмечалось выше, мы считаем:

· содействие становлению и развитию педагогической позиции;

· поддержка педагога в непрерывном наращивании профессиональной компетентности;

· создание благоприятного психологического климата.

Результаты мониторинга психологического климата позитивны по всем показателям и представлены ранее.

Несмотря на существенную трудность, которую представляет проблема количественных замеров изменений психических процессов педагогов, в процессе работы мы проводим различные диагностические обследования динамики роста профессиональной компетентности педагогов. Наиболее строгим критерием эффективности происходящих перемен является практика. Поэтому мы применяем методики, позволяющие проверить эффективность процесса профессионального развития педагога в его педагогической деятельности, ведь наблюдаемое поведение действительно реально. Примером может служить диагностика такой составляющей профессиональной компетентности как коммуникативные способности, являющиеся базовыми для эффективного выстраивания взаимоотношений с детьми, родителями, коллегами.

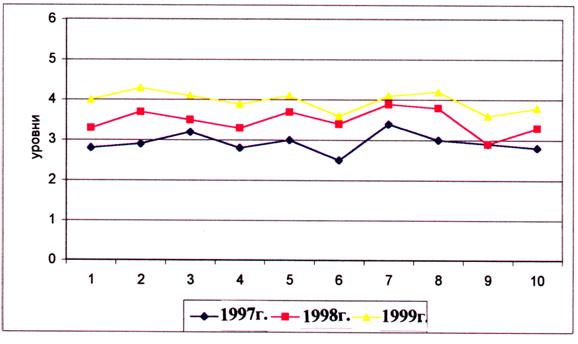

Диагностика коммуникативных способностей проводится по методике доктора психологических наук, профессора «Методика оценки коммуникативных педагогических способностей» (МОКПС). Данная методика выявляет индивидуальные уровни развития коммуникативных способностей педагога по характеристикам вербального и невербального поведения педагога во время занятий с детьми. Наблюдатель (психолог, методист, администратор, представитель педагогического коллектива) присутствует на занятии и, используя стандартный бланк методики, фиксирует по ходу занятия наличие или отсутствие показателей коммуникативных способностей. Отметим, что мы используем методику только при наличии нескольких наблюдателей, которые заполняют бланк независимо друг от друга, что в значительной мере повышает объективность диагностики. График 2 демонстрирует позитивную динамику результатов.

График 1

Динамика развития коммуникативных способностей

![]()

Вместе с тем, наиболее значимые изменения в поведении, общении, отношениях, становлении и развитии позиции педагога проявляются при качественном анализе их профессиональной деятельности, во всех ее проявлениях. Для обеспечения качественного анализа необходима комплексная оценка результативности по всем ранее названным критериям.

Регулярно проводимые психологической службой анализ и экспертиза образовательных программ показателен для качественного анализа профессионального развития. Все образовательные программы в учреждении авторские, авторско-поисковые и опытно-поисковые, программы такого типа, в отличие от типовых и компилятивных, ярко отражают профессиональный и личный опыт, образ мыслей и педагогические убеждения автора. Увеличивается количество программ признанных внутренней и внешней экспертизой личностно-развивающими по своей приоритетной целевой направленности. Больше стало и программ целенаправленно развивающих определенные психические функции. Все это, говорит о завершении процесса становления гуманистической педагогической позиции, направленной на ребенка, так как в начале и в ходе процесса становления педагогической позиции педагоги более ориентированы на формирование знаний, умений и навыков.

Количество программ, имеющих научно-выверенное, прошедшее экспертизу и рецензирование психолого-педагогическое обоснование, за 3 года увеличилось с 17 до 27. Что соответствует ранее названным критериям 1.1 и 1.3.

Как один из обобщенных критериев профессионального развития мы выдвинули - качество выступлений педагогов на различном уровне. Количественный показатель и уровень выступлений за последние годы значительно выросли. За показательной, но в значительной мере формальной, динамикой цифр, стоят глубокие качественные изменения. Тематика выступлений и публикаций заметно сдвинулась из узкой специально-предметной области в психолого-педагогическую проблематику. Вырос интерес педагогов к разнообразному общению в широком профессиональном сообществе города, области - показатель профессиональной и личностной открытости, необходимой для дальнейшего профессионального роста и готовности к инновационной деятельности. В содержательном плане выступления так же демонстрируют позитивные изменения. Так, в начале работы с педагогическим коллективом психолог в большинстве выступлений фиксировал: «я делаю так», «я так считаю» и т. д., без приведения дополнительной аргументации. В процессе работы педагоги все чаще стали выступать «аргументировано», с использованием научно-теоретического знания. В настоящее время в большинстве выступлений педагогов присутствует системный анализ своей деятельности с адекватным использованием «психологического языка». Педагоги демонстрируют целостное видение своей деятельности, аргументируют ее с точки зрения своей педагогической позиции, четко видят «свою» научно-педагогическую теорию, свой «педагогический принцип», осознают свою точку зрения на обсуждаемую проблему.

Позиция, как устойчивая система внутриличностных убеждений, ярко проявляется в проблемных ситуациях: и в рамках временного цейтнота, и в фрустрирующих ситуациях защиты, ответов на вопросы по-разному настроенной аудитории педагоги, как правило, способны сохранять самообладание, могут сжато изложить ключевую идею своего опыта. Считаем, что фиксируемое в коллективе снижение уровня тревожности при прохождении аттестационных процедур, выступлениях, участии в профессиональных конкурсах можно рассматривать как рост профессиональной и личностной уверенности, самодостаточности.

Еще один показатель профессиональной компетентности - способность к анализу своей педагогической деятельности. Педагоги демонстрируют умение использовать психологические знания для анализа проблем своего профессионального развития. Изучение материалов анализа и самоанализа, проводимого по унифицированным схемам, практикуемым в коллективе нашего Дома творчества как психологической, так и научно-методической службами, показывает адекватность профессиональной самооценки. Так, результаты самоанализа педагогов в значительной мере совпадают с анализом его деятельности экспертами и независимыми наблюдателями.

Принципиально значимым считаем фиксируемое психологической службой значительное снижение случаев агрессивной реакции педагога на замечания со стороны администрации, коллег в ходе анализа его деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аникеева о психологическом климате в коллективе – М., «Просвещение», 1983г.

2. Асмолов как предмет психологического исследования. – М., 1984г.

3. Асмолов образование как зона ближайшего развития образования в России: от традиционной педагогики к педагогике развития. –«Внешкольник» 1997г., № 9.

4. Базаров эффективного обучения взрослых. – М., 1998г.

5. Битянова наблюдение. – «Школьный психолог» 1999г., №38.

6. , , Панферов -психологический климат коллектива и личность. – М., 1983г.

7. Боровиков онтогенез личности учителя. \\ Проблемы психолого-педагогического обеспечения образовательных программ. – Новосибирск, 1998г.

8. Боровиков дополнительного образования – Новосибирск, 1999г.

9. , Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. – С.-П., 1999г.

, Кузьмина : пути достижения вершины профессионализма. – М., 1993г.

11. Загвязинский творчество учителя. – М., 1987г.

12. 3юзько консультирование для начинающего учителя. – М., 1995г.

13. Крысько и педагогика в схемах и таблицах. – Минск, 1999г.

14. Концепция психологической службы образования. Проект Министерства образования РФ. - «Школьный психолог» 1999г., №10.

15. Левина технологии обучения профессиональной педагогической деятельности. – Минск, 1996.

16. Об организации психологической службы школы. – «Завуч», 1999г., № 6.

17. Маркова критерии и ступени профессионализма. – «Педагогика» 1995г.,№ 6.

18. , Маркова профессионализма. – М.,1987г

19. Митина профессионального развития учителя – М., 1998г.

20. Мотивация познавательно-творческой деятельности учащихся в учреждениях дополнительного образования. – Новосибирск, 1999г.

21. , , Ваш психологический тип – С.-П., 1994г.

22. Полякова затруднений в педагогической деятельности начинающего учителя. – М. 1983.

23. Психологические и психофизиологические особенности студентов. Сборник тестов. – Казань, 1974г.

24. Психоэволюционная теория эмоций. \\ Эмоции: теория, исследования и эксперимент т.2 – Н.-Й., 1983г. (перевод )

25. Созидая личность. \\ Сборник инструктивно-методических материалов, разработок и технологий. – Новосибирск, 1997г.

26. Станкин способности педагога. – М., 1998.

27. Филонов способы выявления скрываемых обстоятельств. – М., 1979г.

28. Хромова психолога как элемент системы психологической поддержки деятельности педагога. \\ Сб. «Проблемы психолого-педагогического обеспечения образовательных программ». – Новосибирск, 1998г.

29. Хромова основы повышения эффективности контактного взаимодействия \\ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук Новосибирск, 1998г.

30. Чепель педагогов к «реформам социального образа жизни» как задача психолога. \\ Сб. «Проблемы психолого-педагогического обеспечения образовательных программ». – Новосибирск, 1998г.

31. , Беляева сообщество как субъект развития муниципального образования. – Информационный вестник Городского Центра развития образования 1999г., № 6.

32. Чеснокова состояния профессионального развития учителя: опыт классификации. \\ Сб. «Проблемы психолого-педагогического обеспечения образовательных программ». – Новосибирск, 1998г.

33. Шакирова психологической готовности учителя к профессионально-педагогической деятельности. \\ «Практическая психология в школе» сб. тезисов III Всероссийской конференции. – С.-П., 1998г.

Психологическое сопровождение взаимодействия

дома детского творчества с семьей

Научно-методическая разработка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Деятельность психологической службы ДДТ им. В. Дубинина строится исходя из концепции развития учреждения. В связи с тем, что педагогический коллектив в целом большое внимание уделяет взаимодействию с семьей, психологическая служба также одно из направлений своей работы формулирует как сопровождение этого взаимодействия, (а не как часто принято «работа с родителями»). Мы придаем такой формулировке принципиальное значение, так как здесь, как и в других видах нашей деятельности, исходим из принципиального положения, что психолог в образовательном учреждении действует и на ребенка, и на семью прежде всего опосредованно, через педагогов.

выделяет две принципиально различные по своему функционалу модели психологической службы

Модели психологической службы (по )

|

Реабилитационная модель психологической службы |

Воспитательная модель психологической службы (реализуется в ДДТ) |

|

|

Семья как социальный институт, с которым опосредованно связана педагогическая деятельность, находится сегодня в определенном кризисе. Объективные условия определяют тот факт, что взрослые с различной степенью успешности адаптируются к меняющимся социально-экономическим условиям жизни. Этот процесс адаптации является фактором, затрудняющим выполнение социально-ролевых функций, в том числе родительских. Исследования, которые проводились специалистами ДДТ в течение трех последних лет по выявлению социально-психологических особенностей современных родителей, зависимости родительских установок и стиля взаимодействия в семье от возраста, уровня образования, пола и других показателей, ожиданий родителей, связанных с учреждением дополнительного образования, позволили выявить некоторые типические черты и сгруппировать родителей по набору признаков в несколько групп.

Работу по изучению родителей и выработке конкретных методических рекомендаций для работы с ними возглавляют психологическая и методическая службы. В организации этой работы действуют те же принципы, что и в любом другом направлении работы коллектива ДДТ: психологи работают не изолированно, а вовлекают в исследовательскую деятельность весь педагогический коллектив. Например, в 1учебном году оптимизация и повышение эффективности работы с семьей была сформулирована как приоритетная задача года. Планирование, обсуждение хода и результатов решения этой задачи нашли свое отражение во всех направлениях деятельности Дома творчества: от больших и малых педагогических советов и методологических семинаров до праздников, выставок и творческих отчетов детей и педагогов.

В работе с семьей мы исходим из следующих теоретических положений:

· Человек – продукт значимой системы отношений. Степень влияния на ребенка тех или иных отношений пропорциональна из значимости на данном этапе его развития.

· Самой значимой системой является семья, она, безусловно, является главным фактором развития ребенка первые 10 – 12 лет его жизни.

· Педагогические влияния, идущие не прямо на ребенка, а косвенно, через семью, успешнее прямых непосредственных влияний.

· Современная семья находится в состоянии кризиса, отличается ненаправленностью на ребенка, негуманным с ним обращением.

· Определенные способы взаимодействия с семьей могут в некоторой степени изменить систему отношений в семье, гуманизировать отношения.

Отсюда вытекают психологические задачи в сфере работы с семьей:

· оптимизация взаимоотношений в семье;

· создание в сознании родителя позитивного образа ребенка;

· развитие активной педагогической позиции родителей.

Как уже было сказано, психолог работает для педагогов и в тесном контакте с педагогами. Например, анализ взаимодействия педагогов и психологов в сфере взаимодействия с семьей за год показал следующую степень участия психологов ДДТ в реализации форм работы с семьей:

- Разрабатывает и проводит – 18% Активно участвует – 43% Консультирует – 33% Не участвует – 6%

Покажем на примере осуществления психолого-педагогической диагностики (в том числе и диагностики семьи) возможные варианты сотрудничества психолога и педагога (знаком «+» обозначены действия психолога, отсутствие знака обозначает, что этот этап осуществляет педагог)

|

Этап |

Варианты участия психолога в педагогической диагностике | ||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 | |

|

Подбор методик |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Процедура проведения |

+ | ||||

|

Обработка данных |

+ |

+ |

+ | ||

|

Анализ и интерпретация данных |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Оформление результатов |

+ |

+ |

+ |

Далее приводятся фрагменты материалов по взаимодействию с семьей разработанных психологической службой.

Схема взаимодействия педагогического коллектива

и родителей в ДДТ им. Дубинина

|

Анкеты |

Изучение родительского спроса, позиции |

Индивидуальная работа с родителями (изучение, помощь, консультации) |

Психолого-педагогическое просвещение |

Родительский клуб | |||||

|

Психологическая служба |

Методическая и психологическая службы | ||||||||

|

Опросники |

педагог |

Гааэета «Дом для творчества» | |||||||

|

Консультации | |||||||||

|

Тесты |

Видеожурнал «Родительские посиделки» | ||||||||

|

Включение в деятельность | |||||||||

|

Дополнительные образовательные услуги |

Участие в работе коллектива |

Совместные занятия |

План ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Педагогический совет - высший коллективный орган самоуправления в организационно-педагогической структуре Дома творчества. Проблематика, касающаяся взаимодействия с родителями, семьей часто является предметом обсуждения на педагогических советах. Например, тема Педагогического совета - «Триадность в системе деятельности Дома творчества: новые подходы».

Повестка дня:

1. Информация с малых педсоветов структурных подразделений «Анализ опыта работы структурного подразделения с семьей»

2. Итоги анкетирования «Дом творчества - родителям»

3. Деловая игра «Работа с родителями: новые подходы»

Ход обсуждения:

Выступление директора Дома творчества о том, что новый уровень деятельности учреждения указывает на необходимость активизировать работу с семьей. Именно поэтому эта проблема сформулирована как задача года.

Руководители и педагоги структурных подразделений докладывали о результатах обсуждения проблемы, представляли основные находки, интересные формы, логику и эффективность работы с семьей. Обнаружились различные подходы к систематизации работы, например, дифференциация форм работы на основании а) возраста детей; б) степени проблемности ребенка; в) степени одаренности; г) особенностей внутрисемейных взаимоотношений.

Содержание работы заключается, в первую очередь, в демонстрации родителям способностей и достижений ребенка, оптимизации взаимоотношений родителей и детей, психолого-педагогическом консультировании родителей.

По второму вопросу психолог ознакомила коллектив с результатами многократного анкетирования родителей, которое осуществлялось в течение ряда лет и выявляло установки и ожидания родителей в отношении учреждения. Выявлено, что родители считают главным в деятельности Дома творчества развитие способностей детей (25% родителей), получение дополнительного образования (45% родителей), возможность заниматься определенным видом деятельности (25% родителей).

Ход деловой игры:

Для организации групповой деятельности педагоги были разбиты на 6 микрогрупп по структурным объединениям педагогов сходного профиля. Была использована методика «мозгового штурма». Мыследеятельность участников проходила через три этапа: индивидуальное создание тезауруса; внутригрупповое создание тезауруса; внутригрупповой рейтинг. По этой методике были:

а) набраны признаки поведения родителей, которые позволяли выделить типические родительские позиции

б) выработаны основные виды взаимодействия с каждым типом позиций

Решение:

1. Принять к сведению информацию с малых педсоветов о взаимодействии с родителями в структурных подразделениях: на основании обмена опытом педагогам рекомендуется разнообразить свою работу с семьей.

2. Психологической службе на основании материала, полученного в ходе групповой работы, разработать рекомендации для педагогов по работе с различными педагогическими позициями[1]

3. Расширить информацию о Доме творчества для родителей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ РОДИТЕЛЕЙ

|

Типы родитель-ской позиции |

Характерные их признаки, особенности |

Виды сотрудничества |

|

«Сотрудничающие» |

Родители, которые берут на себя ответственность за ребенка, но допускают участие педагога, позитивно реагируют на способы работы педагога, отличные от их собственных действий. Доверяющие вместе с этим природе ребенка, оптимистичные в отношении прогнозов его развития, радующиеся его успехам и эмоционально поддерживающие его в ситуациях неудачи, способные обсуждать с педагогом возникающие проблемы. Помогают педагогу по мере сил, участвуют в предлагаемых Домом творчества совместных мероприятиях. |

Это актив педагога. Привлекать для проведения мероприятий – клубных заседаний, дней рождения, чаепитий. Использовать в выездных мероприятиях – помогать детям переодеваться в костюмы, оформлять выставки и т. д. Они – костяк родительского клуба, задел в обсуждении семейных воспитательных проблем. С помощью их доводить информацию и идеи до остальных родителей. Активно участвуют в семейных конкурсах, соревнованиях, посиделках. Доводить до их сведения можно любую информацию о ребенке, вместе вырабатывать программу помощи ребенку. Такие родители – зона социализации для других типов родителей, образцы, они оказывают на других позитивное влияние. |

|

«Неуверенные» |

Родители, которые чувствуют свою ответственность, но больше доверяют педагогу, чем себе. Фиксируют в природе ребенка прежде всего слабые место, переживают вместе с ребенком его неудачи, утешают его, но не заражают оптимизмом. В случаях проблемного поведения ребенка теряются, надеются, что педагог справится лучше, свои воздействия сводят к увещеваниям и уговорам. Советуются с педагогом, вовремя и тщательно выполняют поручения, участвуют в мероприятиях Дома творчества. |

Ждут от педагогов поддержки и помощи. Давать о ребенке преимущественно позитивную информацию, чаще подчеркивать роль родителя а его достижениях. Включать родителей в совместную деятельность. Привлекать в родительские клубы, лектории, сами родители нуждаются в психологической поддержке. Избегать обсуждения проблем, не жаловаться на ребенка, надеяться на собственные педагогические силы. Приглашать на выездные мероприятия, чаще обращаться за помощью и непременно благодарить и хвалить за сделанное. |

|

«Агрессивные» |

Родители, которые интересуются занятиями своего ребенка в Доме творчества, тщательно следят за режимом, содержанием занятий, особо внимательные к тому, сколько внимания уделено их ребенку, болезненно реагируют на случат, когда его не достаточно. В случаях нарушения дисциплины, посещения ребенком занятий всегда имеют оправдание, также всегда оправдывают невыполнение своих функций. В проблемных ситуациях снимают с себя ответственность, виноватым является либо сам ребенок, за что его принародно отчитывают, либо педагог. К ребенку относятся либо слишком требовательно, либо непоследовательно. В случае, когда ребенок не получает первых мест или ведущих ролей, обижаются, ищут виноватого, срываются на ребенке. |

Предупреждать конфликтные ситуации. Строить исключительно формальные отношения, причем четко регламентированные. Избегать длительных индивидуальных бесед, особенно если родитель назойливо стремится обсудить проблему индивидуального подхода к его ребенку. Не жаловаться на ребенка. Показывать его успехи, достижения, подчеркивая при этом именно его собственные достижения. Претензии предъявлять только по поводу выполнения родительских обязанностей (нет нужной одежды, необходимых для занятия вещей т. п.) не давать ответственных поручений (организатор чаепития), вообще по мере сил ограничивать эмоциональное влияние на коллектив детей и родителей. Психологическую информацию лучше давать индивидуально (не на занятиях клуба, а в виде печатной продукции). С ними допустим «научный язык», демонстрация своей педагогической компетентности. |

|

«Невключенные» |

Родители, которые свою функцию сотрудничества видят только в том, чтобы привести ребенка в Дом творчества. Редко выходят на непосредственный контакт с педагогом. Свои формальные функции выполняют по минимуму. Не интересуются тем, что ребенок делает в Доме творчества, используют эти занятия как поощрение за другие дела (например, могут запретить посещать занятия если снижается успеваемость в школе). В мероприятиях участия не принимают, на просьбы педагога о помощи отзываются неохотно. |

Родители, на которых лучше не надеяться. Найти формы заочного контакта (через кого-то, через письма и записки). Именно таким родителям посылать непременно письменные приглашения на все открытые мероприятия (концерты, выставки и т. д.). доводить до них информацию о достижениях ребенка (благодарственные письма). |

Трудный возраст, легкий возраст…

Памятка по возрастным особенностям для педагогов и родителей

На каждой стадии развития ребенок обладает такими качествами, которые усложняют, и такими, которые облегчают взаимодействие с ним. Искусство воспитания в том и заключается, чтобы развивать позитивные качества и нейтрализовать отрицательные. Дорогие родители, возможно приведенная ниже схема поможет вам лучше понять своего ребенка.

|

Позитивный потенциал личности дошкольника(3 – 7 лет) |

Негативный потенциал личности дошкольника |

|

· Высокие возможности восприятия · Хорошая механическая память · Любознательность · Непосредственность в выражении эмоций · Спонтанность реакций · Отсутствие стереотипов · Подвижность психических процессов · Отзывчивость на инициативу педагога |

· Чрезмерная эмоциональная зависимость от взрослого · Отсутствие произвольности · Доминирование состояний над свойствами личности · Неадекватность вербальных реакций · Несдержанность в проявлении эмоций · Слабое торможение · Неразрывность психических и моторных функций |

|

Позитивный потенциал личности младшего школьника(7 – 11 лет) |

Негативный потенциал личности младшего школьника |

|

· Установка на педагога · Значимость оценки взрослого · Быстрое усвоение социальных навыков · Способность к произвольному поведению · Способность к логическому мышлению · Способность к целеполаганию · Мотивированный выбор партнеров по общению и деятельности |

· Чрезмерная зависимость от оценки взрослого · Риск развития гиперсоциальности · Домирирование управляемого поведения над автономным во взаимодействии со взрослым |

|

Позитивный потенциал личности подростка(11 – 14 лет) |

Негативный потенциал личности подростка |

|

· Способность ориентироваться на положительные образцы · Коммуникативная активность · Потребность в обилии впечатлений и деятельности · Потребность в совершении волевых усилий · Стремление к групповой деятельности · Быстрое усвоение групповых норм и ценностей · Хорошее понимание практико-ориентированной деятельности · Пробуждение интереса к собственному Я |

· Способность ориентироваться на отрицательные образцы · Импульсивность поведения · Неустойчивость интересов · Способность к волевым усилиям только в русле актуальной мотивации · Чрезмерная зависимость от группы · Устойчивость отрицательных эмоций · Преобладание конкретного мышления над абстрактным · Слабая ориентация на Я-будущее |

|

Позитивный потенциал личности старшеклассника (14 – 17 лет) |

Негативный потенциал личности старшеклассника |

|

· Ориентация на Я-будущее · Способность к абстрактному мышлению · Повышение ораторского уровня · Устойчивое проявление свойств и качеств личности · Избирательность в контактах · Высокий уровень рефлексии · Потребность в социальной активности |

· Юношеский «мораторий» на здесь и сейчас · Демагогия · Неадекватное понимание своих возможностей · Чувство одиночества · Глобальность и нереалистичность планов |

РОДИТЕЛЬСКИИЙ АБОНЕМЕНТ

|

ОКТЯБРЬЗанятие 1ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРИЧИНЫ, ТРУДНОСТИ, ПРЕОДОЛЕНИЕ Действительно ли современные дети «труднее», чем раньше? Чем это объяснить? Что с этим делать? Как поступать, если Ваш ребенок сводит Вас с ума? Почему дети лгут? Почему они дерутся? Почему они капризничают? |

Какие еще вопросы Вы хотели бы обсудить по данной теме? | ||

|

НОЯБРЬЗанятие 2ПСИХИКА ВЗРОСЛОГО И ПСИХИКА РЕБЕНКА: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, НЕПОНИМАНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Что ребенок на самом деле слышит, когда мы ему что-то говорим? Почему, чем больше говоришь, тем меньше толку? Наказывать или не наказывать? Когда мы «теряем» детей»? Почему они перестают нам доверять? |

Какие еще вопросы Вы хотели бы обсудить по данной теме? | ||

|

ДЕКАБРЬЗанятие 3ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ: НЕИЗБЕЖНОСТЬ, ВИДЫ, ПОМОЩЬ Каким учеником будет Ваш ребенок? Как самим определить уровень готовности к школе? Как помочь подготовиться к школе? Как помочь ребенку справиться с многочисленными школьными трудностями? |

Какие еще вопросы Вы хотели бы обсудить по данной теме? | ||

|

ФЕВРАЛЬЗанятие 4ТИПОВЕДЕНИЕ – КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КАЖДОГО ТИПА Верить ли гороскопам? Всем ли надо быть умными? Всем ли надо быть аккуратными? Всем ли надо быть целеустремленными? Каковы Вы сами и каков Ваш ребенок? Нужно ли делать человека лучше? |

Какие еще вопросы Вы хотели бы обсудить по данной теме? | ||

|

МАРТЗанятие 5ПСИХОЛОГИЯ ЖЕНЩИНЫ: РОЛЬ ЖЕНЫ, МАТЕРИ, ДОЧЕРИ, ИХ СТАНОВЛЕНИЕ Действительно ли женщина – слабый пол? Можно ли не любить своего ребенка? Чья дочка – мамина или папина? В каком возрасте формируется будущая мать? А в каком – будущая жена? От чего зависит «счастье в личной жизни»? |

Какие еще вопросы Вы хотели бы обсудить по данной теме? | ||

|

АПРЕЛЬЗанятие 6ПСИХОЛОГИЯ МУЖЧИНЫ: РОЛЬ МУЖА, ОТЦА, СЫНА, ИХ СТАНОВЛЕНИЕ Действительно ли мужчина – сильный пол? Зачем ребенку нужен отец? Как воспитывать мальчика без отца? Нужно ли вмешиваться в отношения братьев? Когда формируется будущий муж и отец? Как помочь сыну быть счастливым? |

Какие еще вопросы Вы хотели бы обсудить по данной теме? |

Готов ли Ваш ребенок к школе?

Тест для родителей на социально-психологическую готовность ребенка к школе

Авторский тест ДДТ им. В. Дубинина

Сейчас многие дети при поступлении в школу проходят тестирование. Вот вам, дорогие родители, тест, с помощью которого вы сами, не дожидаясь помощи специалиста, увидите степень очень важной готовности своего ребёнка к школе – социально-психологической. Подумайте, а лучше, специально понаблюдайте за умениями своего ребёнка, перечисленными ниже. Затем против каждого умения поставьте оценку (по знакомой всем пятибалльной системе)

ü Реагирует на обращение знакомого взрослого с первого раза (словом или действием.)

ü Понимает обращение к группе детей, в которой он находится, как обращение к себе.

ü Может всегда что-то ответить, когда его спрашивают.

ü Задаёт вопросы.

ü Задав вопрос, слушает ответ.

ü На вопрос "А ты как думаешь?" не отвечает "Не знаю".

ü Рассказывает близким о событиях своей жизни.

ü С удовольствием отвечает на предложение сходить куда-нибудь (в театр, на выставку, в зоопарк и т. п.).

ü Внимательно и по несколько раз рассматривает картинки в новой книге.

ü Любит смотреть по ТВ не только мультики и фильмы, но и познавательные передачи.

ü Есть, по крайней мере, одно занятие (кроме ТВ), которым сам, один, занимается подолгу.

ü Встретив в книге или услышав незнакомое слово, спрашивает его значение.

ü Не робеет, будучи с мамой, когда к нему обращается незнакомый взрослый, не прячется за маму.

ü Сам обращается к знакомым взрослым, не просит: "Мама, скажи".

Вы уже, наверное, догадались, что это оценки не только ребёнку, но и всей вашей семье — за то, как вы помогаете ему развиваться. С другой стороны, заполнив тест, вы уже видите, чего не хватает вашему ребёнку, на что нужно обратить больше внимание

Знаете ли Вы своего ребенка?

Тест для родителей на определение психотипа ребенка